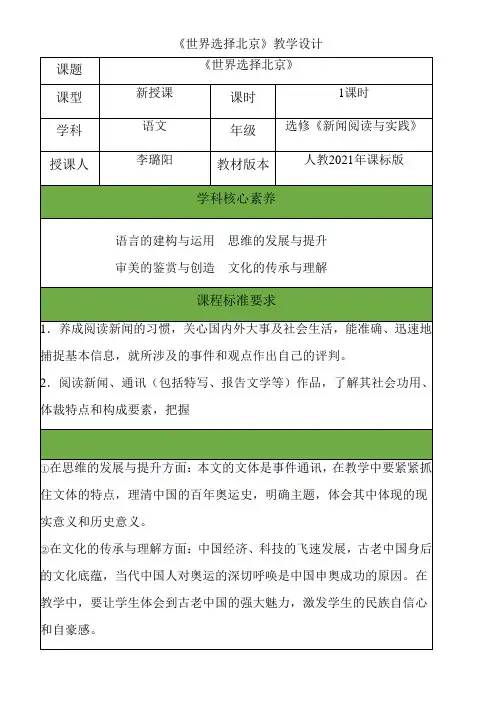

《世界选择了北京》教学设计

- 格式:docx

- 大小:17.02 KB

- 文档页数:4

《世界选择北京》课堂教案一、教学目标:1. 让学生了解北京作为中国的首都,有着丰富的历史文化底蕴。

2. 让学生了解北京在世界上所处的地位,以及其在国际交流中的重要性。

3. 培养学生的国际视野,激发学生对北京这座城市的兴趣和热爱。

二、教学内容:1. 北京的历史文化:故宫、天坛、长城等。

2. 北京的城市特色:胡同、四合院、京味小吃等。

3. 北京的国际地位:奥运会、APEC会议等。

4. 北京的未来发展:京津冀协同发展、科技创新等。

三、教学重点:1. 北京的历史文化及其代表性建筑。

2. 北京在国际交流中的重要角色。

3. 北京的城市特色和发展前景。

四、教学难点:1. 如何让学生理解北京的历史文化底蕴。

2. 如何让学生了解北京在国际交流中的地位和作用。

3. 如何让学生关注北京的未来发展。

五、教学方法:1. 采用多媒体教学,展示北京的历史文化、城市特色和发展前景。

2. 组织学生进行小组讨论,分享对北京的了解和看法。

3. 邀请相关领域的专家或人士进行讲座,增加学生对北京的认识。

六、教学准备:1. 准备相关的教学资料,如北京的历史图片、视频、文献等。

2. 准备教学课件,包括北京的历史文化、城市特色、国际地位和未来发展等内容。

3. 准备小组讨论的问题和活动安排。

4. 联系相关领域的专家或人士,邀请他们进行讲座。

七、教学过程:1. 导入:通过展示北京的图片,引起学生对北京的兴趣,激发他们的学习热情。

2. 教学内容展示:使用教学课件,向学生介绍北京的历史文化、城市特色、国际地位和未来发展等内容。

3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,让他们分享对北京的了解和看法,培养他们的交流能力和团队合作精神。

4. 专家讲座:邀请相关领域的专家或人士进行讲座,让学生从专业人士的角度了解北京的发展和变化。

八、教学评价:1. 学生参与度:观察学生在课堂上的参与情况,包括发言、讨论、提问等,评价他们的学习积极性。

2. 学生理解度:通过课堂提问和小组讨论,了解学生对北京的历史文化、城市特色、国际地位和未来发展的理解程度。

《世界选择北京》教学参考教学参考0314 2146《世界选择北京》教学参考教学指导就报道选题来讲,事件通讯当然要报道举世瞩目的重大事件。

北京申奥成功,不仅对中国,对世界也是一件重大的事件。

抓住这样重大的事件进行深入报道,新闻性是非常强的。

通讯和消息不同,报道这样重大的事件,要有深度、有广度,要抓住其现实意义和历史意义,要反映一个明确的主题。

这些需要在写作时认真考虑,精心构思。

总的来说,这篇事件通讯是比较成功的,主要体现在以下几个方面。

主题意义明确。

世界选择北京,为什么?从申奥的历史和现实中,深入思考,精心提炼主题。

中国百年奥运的艰辛是和中国百年屈辱的历史紧密相连的;中国人民呼唤着奥运,期盼着奥运,体现了中国人民振奋图强、复兴中华的心声。

而上一次申奥的挫折,也牵动着中国人民的心弦。

中国需要走向世界,而世界也需要中国。

世界选择北京──这是“人类一次智慧而诗意的选择”。

中国已经昌盛起来,再不是那个被人轻视的“东亚病夫”,中华民族再次复兴,“对人类的巨大贡献举世皆知”,“今日中国已成为最具潜力的新兴市场,谁能漠视这个巨大市场给予世界经济发展的强大动力”,选择北京,是智慧的选择;“人文奥运、绿色奥运、科技奥运”,古老的中国深厚的文化底蕴,当代中国人对环保的关注与追求,中国日渐强大的科技力量,无不为“圣火”在这方土地点燃提供了丰富的“内涵”,选择北京,是诗意的选择。

作品通过北京申奥成功这一事件的报道,回顾了中国的百年奥运史,表达了对北京申奥成功的兴奋与自豪。

材料组织精当。

就北京申奥成功这一事件写通讯,可选择的材料是非常多的:奥运会有百年的历史,其中的著名人物和重大事件可以说车载斗量。

中国百年近现代史,更是波澜壮阔、悲恨交加。

在文章中围绕主题的表达,选取了许多材料,这些材料时间跨度很长,范围也很广。

怎样组织好这些材料,使众多材料能起到突出主题,而不是湮没主题的作用,是下了一番苦功的。

首先根据历史与现实,剪裁材料。

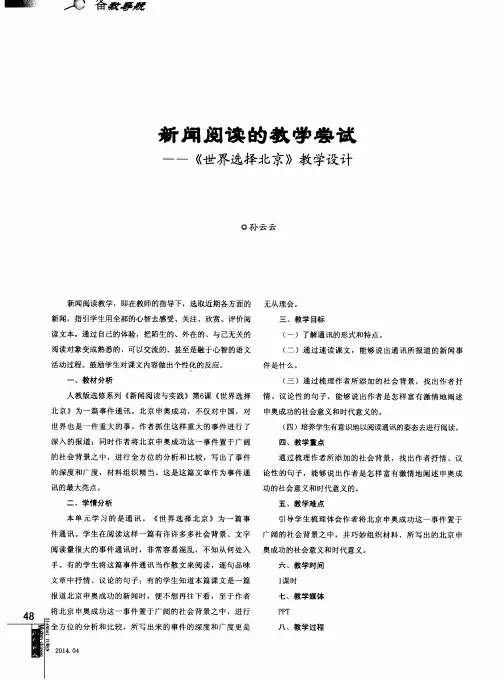

《世界选择北京》教学设计新闻阅读教学是老师指导学生去感受,关注,欣赏,评价近期各方面新闻。

通过自己的体验,把陌生的阅读对象变成熟悉的,可以交流的,鼓励学生对课文内容做出个性化的解读。

一、教材分析人教版选修系列新闻阅读与实践第六课,《》世界选择北京为一篇事件通讯北京申奥成功不仅对中国对世界也是一件重大的事,作者抓住这样重大的事件进行了深入的报道,同时作者将北京申奥成功这一事件置于广阔的社会背景之中进行全方位的分析和比较写出了事件的深度和广度材料组织经当这是这篇文章作为事件通讯的最大亮点。

二、学情分析本单元学习的是通讯。

《世界选择北京》为一篇事件通讯。

学生阅读这样一篇背景复杂的事件,阅读量大,容易混乱,不知从何处入手。

有的学生将这篇事件通讯当作散文来阅读,逐句品味文章中抒情议论的句子;有的学生知道本篇课文是一篇报道北京申奥成功的新闻时,便不想再往下看。

至于作者将北京申奥成功这一事件,置于广阔的社会背景之中进行全方位的比较和分析所写出来的事件的深度和广度更是无从理会。

三、教学目标(一)理清文章脉络,学习运用精当的材料谋篇布局,体会新闻通讯的特点。

(二)鉴赏语句,体会新闻通讯文学性和评论性的特点。

(三)理解作者富有激情的阐述申奥成功的社会意义和时代意义。

(四)联系当今形势,进一步激发爱国热情。

四、教学重点通过梳理作者所添加的社会背景找出作者抒情议论性的句子,能够说出作者是怎样富有激情的阐述申奥成功的社会意义和时代意义。

五、教学难点引导学生梳理体会作者将北京申奥成功这一事件置于广阔的社会背景之中并巧妙组织材料所写出的北京申奥成功的社会意义和时代意义。

六、教学时间一课时七、教学媒体PPT八、教学过程一、创设情境,导入新课看《申奥成功》视频短片。

导语:是什么事件让全国人民如此兴奋激动欢呼雀跃?哪一天呢?今天让我们再次走进通讯《世界选择北京》,重温那激动人心的历史一刻。

二、教学过程(一)简要概括第一部分内容1、运用了什么记叙方式?为什么要这样写?明确:倒叙。

多角度报道《北京喜获2008年奥运会主办权》《世界选择北京》教案教学目标1.学生自主交流比较三篇文章的“成果”,掌握“消息”与“通讯”这两种新闻体裁的特点;2.通过拓展阅读,让学生开始能从不同角度选用不同的报纸及不同的文章;3.通过三篇不同样式的文章比较学习,培养学生从不同角度看待问题的意识。

说明:对“北京申办2008年奥运会成功”这一事实,本课选用了三种不同的报道形式,这些材料一方面为学生更好地学习、掌握“消息”与“通讯”的特点提供了可能,另一方面也为锻炼学生从不同的角度看待问题提供了方便;让学生学会从不同的角度选用不同的报纸及不同的文章,这也是把报纸作为信息资源的一种比较充分的运用,是本单元主题“报纸,信息的窗口”的体现。

教学重点1.学生掌握“消息”与“通讯”这两种新闻体裁的特点;2.学生将“消息”与“通讯”作为一种资源能比较恰当地进行运用。

说明:让学生掌握“消息”与“通讯”这两种新闻体裁的特点,并能将“消息”与“通讯”作为一种资源能比较恰当地进行运用,会读报、用报,并激发他们读报、用报的兴趣是本单元,也是本课的教学重点。

教学难点1.让学生能从不同角度看待问题;2.学生比较三篇文章,写出其异同。

说明:要让学生通过比较三篇文章的异同来掌握两种新闻体裁的不同,教学安排是准备先让学生自己预习,自己先试着总结,这对相当一部分学生来说有一定的难度;凭这一课时让学生能有从不同角度看待问题的意识与能力,这也是有难度的。

所以将这二者作为教学难点。

教学过程思路点拨因为是一课时学习三篇报道,所以课前一定要让学生做好预习:熟悉课文内容,做好两种新闻体裁异同的总结。

教师在课前也要充分了解学生的预习情况,并做好相关的准备。

在“指导、答疑”的教学环节中要有的放矢;在“拓展阅读”过程中,学生发表的观点该肯定的肯定,该否定的也要否定,以免给学生无形中造成逻辑上的混乱。

时间允许,为了使比较更有说服力,也可以把前两篇课文的内容放在一起进行。

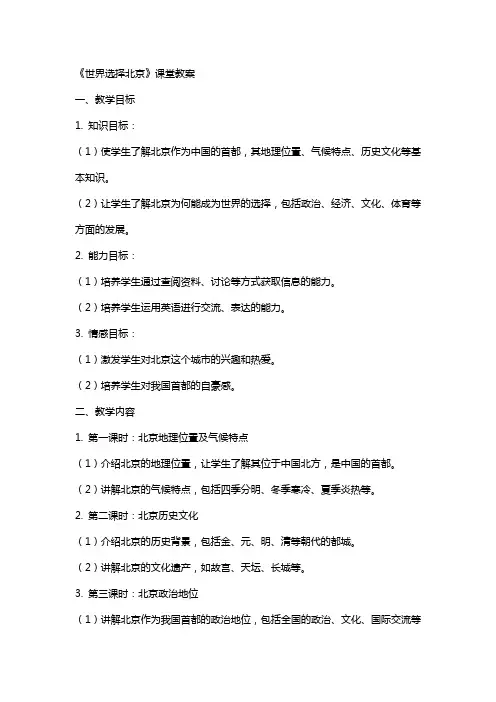

《世界选择北京》课堂教案一、教学目标1. 知识目标:(1)使学生了解北京作为中国的首都,其地理位置、气候特点、历史文化等基本知识。

(2)让学生了解北京为何能成为世界的选择,包括政治、经济、文化、体育等方面的发展。

2. 能力目标:(1)培养学生通过查阅资料、讨论等方式获取信息的能力。

(2)培养学生运用英语进行交流、表达的能力。

3. 情感目标:(1)激发学生对北京这个城市的兴趣和热爱。

(2)培养学生对我国首都的自豪感。

二、教学内容1. 第一课时:北京地理位置及气候特点(1)介绍北京的地理位置,让学生了解其位于中国北方,是中国的首都。

(2)讲解北京的气候特点,包括四季分明、冬季寒冷、夏季炎热等。

2. 第二课时:北京历史文化(1)介绍北京的历史背景,包括金、元、明、清等朝代的都城。

(2)讲解北京的文化遗产,如故宫、天坛、长城等。

3. 第三课时:北京政治地位(1)讲解北京作为我国首都的政治地位,包括全国的政治、文化、国际交流等中心。

(2)介绍北京的政治机构,如全国人民代表大会、中南海等。

4. 第四课时:北京经济发展(1)使学生了解北京作为国际化大都市的经济发展状况。

(2)讲解北京的经济特色,如科技创新、服务业等。

5. 第五课时:北京体育及国际交流(1)介绍北京在体育领域的成就,如成功举办2008年奥运会、2014年国际泳联花样游泳大奖赛等。

(2)讲解北京在国际交流中的地位,如世界大城市论坛、国际会议等。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究北京的相关知识。

2. 运用讨论法,让学生通过小组合作、互动交流,提高口头表达能力。

3. 利用多媒体教学,展示北京的图片、视频等资料,增强课堂教学的直观性。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等活跃程度。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量。

3. 单元测试:进行一次关于北京知识的测试,检验学生的掌握情况。

五、教学资源1. 教材:《世界选择北京》教材。

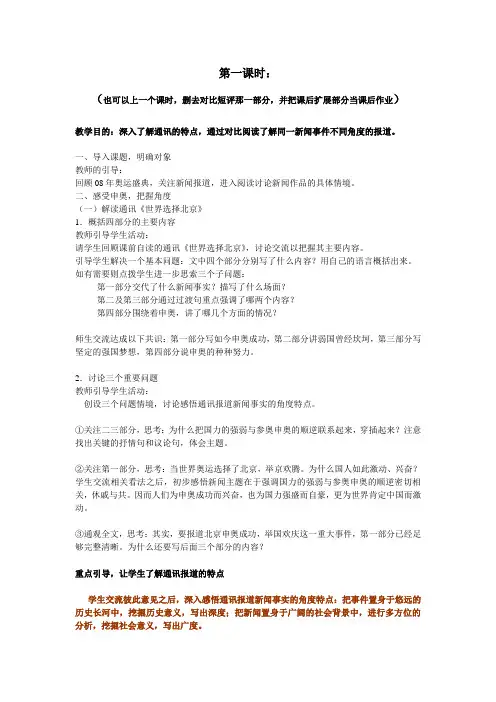

第一课时:(也可以上一个课时,删去对比短评那一部分,并把课后扩展部分当课后作业)教学目的:深入了解通讯的特点,通过对比阅读了解同一新闻事件不同角度的报道。

一、导入课题,明确对象教师的引导:回顾08年奥运盛典,关注新闻报道,进入阅读讨论新闻作品的具体情境。

二、感受申奥,把握角度(一)解读通讯《世界选择北京》1.概括四部分的主要内容教师引导学生活动:请学生回顾课前自读的通讯《世界选择北京》,讨论交流以把握其主要内容。

引导学生解决一个基本问题:文中四个部分分别写了什么内容?用自己的语言概括出来。

如有需要则点拨学生进一步思索三个子问题:第一部分交代了什么新闻事实?描写了什么场面?第二及第三部分通过过渡句重点强调了哪两个内容?第四部分围绕着申奥,讲了哪几个方面的情况?师生交流达成以下共识:第一部分写如今申奥成功,第二部分讲弱国曾经坎坷,第三部分写坚定的强国梦想,第四部分说申奥的种种努力。

2.讨论三个重要问题教师引导学生活动:创设三个问题情境,讨论感悟通讯报道新闻事实的角度特点。

①关注二三部分,思考:为什么把国力的强弱与参奥申奥的顺逆联系起来,穿插起来?注意找出关键的抒情句和议论句,体会主题。

②关注第一部分,思考:当世界奥运选择了北京,举京欢腾。

为什么国人如此激动、兴奋?学生交流相关看法之后,初步感悟新闻主题在于强调国力的强弱与参奥申奥的顺逆密切相关,休戚与共。

因而人们为申奥成功而兴奋,也为国力强盛而自豪,更为世界肯定中国而激动。

③通观全文,思考:其实,要报道北京申奥成功,举国欢庆这一重大事件,第一部分已经足够完整清晰。

为什么还要写后面三个部分的内容?重点引导,让学生了解通讯报道的特点学生交流彼此意见之后,深入感悟通讯报道新闻事实的角度特点:把事件置身于悠远的历史长河中,挖掘历史意义,写出深度;把新闻置身于广阔的社会背景中,进行多方位的分析,挖掘社会意义,写出广度。

第二课时:(二)对比消息《北京喜获2008年奥运会主办权》,看消息和通讯在报道同一事件时的不同角度教师引导学生活动:回顾课前自读的消息《北京喜获2008年奥运会主办权》,明确导语所在位置:①②两段。

《世界选择北京》课堂教案一、教学目标1. 让学生了解北京作为世界城市的地位和特点。

2. 使学生掌握北京的历史、文化、经济、交通等方面的知识。

3. 培养学生的国际视野和民族自豪感。

二、教学内容1. 北京的地理位置和气候特点。

2. 北京的历史沿革和文化底蕴。

3. 北京的经济状况和国际化程度。

4. 北京的交通网络和城市规划。

5. 北京的旅游资源和名胜古迹。

三、教学方法1. 采用多媒体教学,展示北京的图片和视频资料。

2. 运用案例分析法,让学生深入了解北京的发展现状和未来趋势。

3. 组织学生进行小组讨论,分享对北京的认识和感受。

4. 开展互动问答,检验学生对北京相关知识的掌握。

四、教学准备1. 准备相关的图片、视频和文字资料。

2. 设计案例分析题和小组讨论话题。

3. 准备互动问答的问题和答案。

五、教学过程1. 导入:简要介绍北京作为世界城市的地位。

2. 讲授:详细讲解北京的地理位置、气候特点、历史沿革、文化底蕴、经济状况、国际化程度、交通网络、城市规划和旅游资源等内容。

3. 案例分析:分析北京在某一方面的具体案例,如经济发展、城市规划等。

4. 小组讨论:让学生就北京的一个话题展开讨论,如名胜古迹、文化活动等。

5. 互动问答:回答学生关于北京的问题,巩固所学知识。

6. 总结:强调北京作为世界城市的重要性和魅力。

7. 作业:布置相关课后作业,让学生进一步了解北京。

六、教学评估1. 设计课后测试,包括选择题、填空题和简答题,以评估学生对北京知识的掌握。

2. 观察学生在小组讨论中的表现,评估他们的合作能力和口头表达能力。

3. 收集学生作业,评估他们的研究和分析能力。

七、教学拓展1. 组织一次北京文化体验活动,如参观博物馆、艺术展览或传统手工艺市场。

2. 邀请北京的相关专家或居民来课堂分享北京的生活和文化。

3. 安排一次实地考察,如游览北京的名胜古迹,让学生亲身体验北京的历史和文化。

八、教学反思1. 反思教学内容是否全面,是否覆盖了北京作为世界城市的各个方面。

《世界选择北京》课堂教案一、教学目标1. 让学生了解北京作为中国的首都,承担着国际交流、政治、文化等多重功能。

2. 使学生认识到北京在历史、地理、建筑等方面的独特之处,以及它在全球范围内的影响。

3. 培养学生热爱祖国,为我国的国际地位和影响力感到自豪的情感。

二、教学重点1. 北京的城市功能和国际地位。

2. 北京的历史、地理和建筑特点。

三、教学难点1. 如何让学生理解北京在全球化背景下的角色和作用。

2. 如何让学生了解北京的历史文化底蕴。

四、教学方法1. 采用多媒体教学,展示北京的图片、视频等资料,增强学生的直观感受。

2. 采用案例分析法,引导学生深入探讨北京的城市功能和国际地位。

3. 采用小组讨论法,让学生共同探讨北京的历史、地理和建筑特点。

五、教学准备1. 准备相关的图片、视频等教学资料。

2. 准备案例分析题,引导学生深入思考。

3. 准备小组讨论话题,激发学生的学习兴趣。

教案内容待补充。

六、教学过程1. 导入:通过展示北京的图片和视频,引发学生对北京的兴趣和好奇心。

2. 讲解:介绍北京作为中国的首都,承担着国际交流、政治、文化等多重功能,以及北京在历史、地理、建筑等方面的独特之处。

3. 案例分析:引导学生深入探讨北京的城市功能和国际地位,分析北京在全球化背景下的角色和作用。

4. 小组讨论:让学生共同探讨北京的历史、地理和建筑特点,分享自己的观点和感受。

5. 总结:强调北京的特殊地位和影响力,培养学生热爱祖国,为我国的国际地位和影响力感到自豪的情感。

七、作业布置1. 让学生写一篇关于北京的文章,可以从历史、地理、建筑等方面入手,展示对北京的了解和认识。

2. 让学生绘制一幅关于北京的画,可以描绘北京的名胜古迹、现代建筑等,展示对北京的美感体验。

八、教学反思1. 反思教学过程中的优点和不足,如教学方法、教学内容、学生参与度等。

2. 针对学生的反馈,调整教学策略,提高教学效果。

3. 不断更新教学内容,紧跟时代发展,使学生掌握最新的知识。

《世界选择了北京》教学设计知识与能力:1.学会本课生字词,理解含义深刻的句子。

2.培养学生搜集探究性阅读的能力。

过程与方法:搜集资料,班内展示情感态度与价值观:激发学生民族自豪感及即为国争光的进取心。

教学过程:一、导入新课(播放歌曲《奥林匹克梦》)承办奥运是中国人百年的梦想。

2001年7月13日是中国人圆梦的日子,现在就让我们一起来看看那激动人心的场面。

世界选择了中国,世界选择了北京,这节课,我们就一起走近7月13日,走进北京,走进奥运。

同学们自己读一读课文,想一想课文讲了哪些内容?二、学生自读课文三、学习课文1.理出本课的线索课文讲了哪些内容(申奥成功、中国参加奥运会的情况、中国申奥的历程)?2.全班交流⑴中国参加奥运会的情况。

出示表格从表中可以看出我国的体育事业发展得越来越快,处于世界前列。

①1896年,《马关条约》,中国赔偿日本军费两亿两白银,当时的清政府没有那么多钱,就剥削老百姓,他们哪有时间顾及奥运,所以中国没参加第一届奥运会,这多么让人感到惋惜呀!②1915年,由于第一次世界大战及中国的护法战争,中国处于军阀割据的局面,因此又一次与国际奥林匹克运动擦肩而过。

③1932年,刘长春第一个参加了奥运会,它是在爱国将领张学良的资助下参加奥运会的。

为此,它在海上漂泊了21天,早已经疲惫不堪,营养训练条件就更差,政府根本拿不出钱来,他的淘汰,令人十分惋惜。

④1936年柏林奥运会,符保卢已经进入决赛,很有可能夺得金牌为祖国争光,但是竟买不起比赛用竿,中国真是太穷了。

⑤1948年伦敦奥运会,中国代表团是唯一住不起奥运村的代表团。

唯一的意思是'唯独一个',可见中国穷。

这一切的一切都是因为国家穷,穷就要落后,穷就要挨打,穷就被别的国家看不起。

⑥1960年~1980年中国没有参加奥运会,因为1958年,国际奥委会坚持两个奥委会,遭到中国的拒绝,中国奥委会从那时断绝与国际奥委会的合作,连续五次没参加奥运会,直到20年后,中国的国际奥委会的合法席位得到圆满公正的解决。

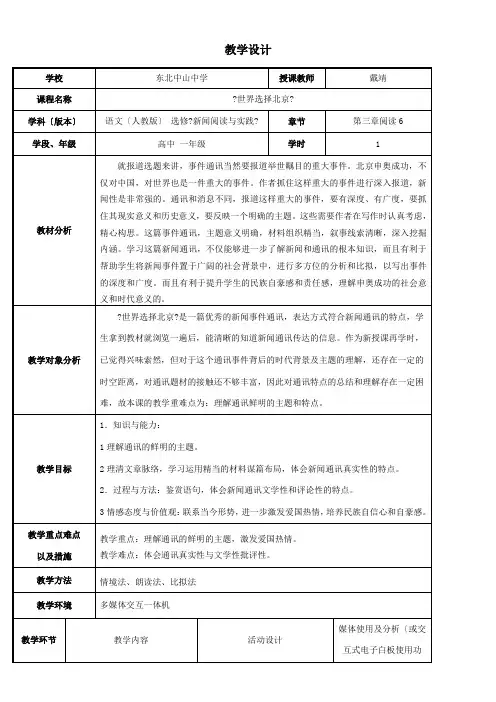

《世界选择北京》教学设计一、教学目标1.知识与能力:(1)了解新闻的一般常识(2)了解通讯的概念、种类等常识(3)掌握阅读新闻通讯的方法,能快速提炼内容要点,把握行文的脉络2.过程与方法:(1)在预习的基础上,通过自读、圈点批注提炼内容要点(2)教师引导,学生合作讨论探究与独立思考相结合,把握行文脉络和材料组织的方法3. 情感态度与价值观(1)通过文本的学习,了解我国与奥运会百年的牵手历程(2)通过了解我国申奥的艰辛历程,感受文中字里行间透露的深沉的爱国情感,激发学生的民族自豪感和爱国情怀二、教学重难点1、教学重点:掌握阅读新闻通讯的方法,能快速准确筛选重要信息2.教学难点:梳理本文的行文脉络以及材料的组织方法三、教学方法圈点批注法教师引导法学生合作探究讨论法四、课时安排一课时五、教学过程(一)导入新课1、温故知新(1)新闻的概念、要素、分类及特点①新闻是一种叙事性文体。

②新闻六要素:5W+H,即“某人某时在某地做了某事出现了某种结果”。

③分类:狭义的新闻就是消息;广义的新闻包括消息、通讯、特写、报告文学。

④特点:针对性、及时性、真实性(2)通讯的概念、种类及结构①概念:通讯是对新闻事件、人物和各种见闻的比较详尽而生动的报道。

②种类:按内容:人物通讯、事件通讯、工作通讯、风貌通讯、社会观察通讯等;按报道形式:专访、新闻特写、新闻小故事、巡礼、侧写、记者来信等。

③结构:纵式结构、横式结构、层层递进式2.图片导入(多媒体展示图片)①展示奥运五环图片:奥运精神解析②展示2008年北京奥运会吉祥物图片(在学生预习的基础上,提问)本篇通讯题为《世界选择北京》,思考回答:世界选择北京什么?换句话说,这篇通讯报道了什么新闻事实?(明确)2001年7月北京申办2008年奥运会取得成功。

(二)文本探究(思考并解决)围绕这个新闻事实,这篇通讯为我们提供了哪些信息?1.(教师引导)文章的开篇提供了哪些信息?(明确)开篇告知结果——申奥成功,以两个感叹句开头,告知申奥成功的具体时刻、莫斯科的情景以及北京的欢腾场面。

《世界选择北京》课堂教案一等奖《《世界选择北京》课堂教案一等奖》这是优秀的教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《世界选择北京》课堂教案一等奖【教学目标】1、理解通讯的鲜明的主题,世界选择北京教案。

2、事件通讯的选材、组材方法。

【教学课时】一课时【教学过程】一、导入新课《彭德怀印象》是一篇人物通讯,而《世界选择北京》则是一篇事件通讯。

同为通讯有什么不同之处呢?二、自读课文,熟悉课文内容,思考以下问题。

1、说说本文选择了哪些材料,又是如何将它们串连起来的?(1)中国百年近现代史和奥运会百年历史,时间跨度长,范围广,材料极为丰富。

为了突出主题,作者根据历史与现实,剪裁材料。

历史材料部分又分为两类,一是旧中国:屈辱的社会境况和参加奥运会的窘迫遭遇,以及中国人期盼在奥运会上为国争光的悲壮心情。

一是新中国:中国在奥运会中地位的逐渐提高和中华健儿在奥运会上辉煌的战线,并因此得到世界的尊重的事实。

这个部分由远及近,由弱到强,将中国人的奥运之路勾勒得清晰明了,材料多而不乱,主题意义自然呈现。

现实材料部分,主要围绕申奥活动安排:中国国家,领导人的努力,国际奥委会领导人的支持,中国强大的国力基础,中国人民极大的奥运热情,北京在环境方面的承诺,中华文明深厚的文明底蕴等,教案《世界选择北京教案》。

由高到低(由领导层到普通民众),由点到面(由北京到中国国情、中华文明),材料组织条理清楚,次序井然。

(2)叙事线索清晰。

材料组织得当,自然叙事就会清楚。

从这篇通讯整体来看,作者采用时间顺序进行叙事:旧中国屈辱的境况(即"曾经的坎坷",中国在奥运会上的悲惨遭遇)--新中国民族的振兴(即"坚定不移地走向世界",中国在奥运会上"零"的突破到世界公认的体育大国,中国国势渐强)--中国人民申奥的热情和努力(中国对人类做出巨大的贡献,世界重视中国的'发展)。

作者以这条主线,将众多的材料串联起来,使读者能够清楚地了解中国与奥运的历史,了解中国申奥的背景、理想和努力。

《世界选择了XX》教学设计

知识与能力:1.学会本课生字词,理解含义深刻的句子。

2.培养学生搜集探究性阅读的能力。

过程与方法:搜集资料,班内展示情感态度与价值观:激发学生民族自豪感及即为国争光的进取心。

教学过程:

一、导入新课

(播放歌曲《奥林匹克梦》)

承办奥运是中国人百年的梦想。

2001年7月13日是中国人圆梦的日子,现在就让我们一起来看看那激动人心的场面。

世界选择了中国,世界选择了北京,这节课,我们就一起走近7月13日,走进北京,走进奥运。

同学们自己读一读课文,想一想课文讲了哪些内容?

二、学生自读课文

三、学习课文

1. 理出本课的线索

课文讲了哪些内容(申奥成功、中国参加奥运会的情况、中国申奥的历程)?

2. 全班交流

⑴ XX 参加奥运会的情况。

出示表格

从表中可以看出我国的体育事业发展得越来越快,处于世界前列。

①1896 年,《马关条约》,中国赔偿日本军费两亿两白银,当时的清政府没有那么多钱,就剥削老百姓,他们哪有时间顾及奥运,所以中国没参加第一届奥运会,这多

么让人感到惋惜呀! ②1915 年,由于第一次世界大战及中国的护法战争,中国处于军阀割据的局面,因此又一次与国际奥林匹克运动擦肩而过。

③1932 年,刘长春第一个参加了奥运会,它是在爱国将领张学良的资助下参加奥运会的。

为此,它在海上漂泊了21 天,早已经疲惫不堪,营养训练条件就更差,政府根本拿不出钱来,他的淘汰,令人十分惋惜。

④1936 年柏林奥运会,符保卢已经进入决赛,很有可能夺得金牌为祖国争光,但是竟买不起比赛用竿,中国真是太穷了。

⑤1948 年伦敦奥运会,中国代表团是唯一住不起奥运村的代表团。

唯一的意思是'唯独一个',可见中国穷。

这一切的一切都是因为国家穷,穷就要落后,穷就要挨打,穷就被别的国家看不起。

⑥I960年〜1980年中国没有参加奥运会,因为1958年,国际奥委会坚持两个奥委会,遭到中国的拒绝,中国奥委会从那时断绝与国际奥委会的合作,连续五次没参加奥运会,直到20 年后,中国的国际奥委会的合法席位得到圆满公正的解决。

⑦1984 年洛杉矶奥运会上,许海峰终于为中国人夺得了第一枚奥运金牌。

这一枪,不仅击碎了中国奥运金牌'0'的记录,更重要的是他击碎了中国人的懦弱,击碎了中国人被称为'东亚病夫'的称号。

⑧女排精神:20 世纪80 年代,'女排精神'给中国人民带来了巨大的鼓舞,团结起来,振兴中华'成了时代的最强音,'女排精神'指刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰。

正因为有了这种精神,女排才连续获得五连冠,不仅给中国的体育事业带来了生机,也极大地鼓舞了全国人民。

⑨从第二十三届洛杉矶奥运会的十五枚金牌,到第二十七届悉尼奥运会的二十八枚金牌,中国当之无愧的成为国际社会公认的体育大国。

① 1908 年我国就有人提出:中国人何时能自己举办一届奥运会?我国第一次申办奥运会是1993 年,我们失败了,但我们并没有灰心丧气,终于在2001 年申办成功。

②早在1908 年,《天津青年》杂志上就有人首次提出:中国何时能自己举办一届奥运会?这一呼唤,在那个中国人被称为'东亚病夫'的年代,是如此的悲壮与高

昂!1908 年,我国体育事业正处于低潮,人们对奥运会可谓一知半解,更谈不上国家重

⑵ xx。

视了。

然而有人提出要申办奥运会,唤醒了人们,它像一枚炸弹在人们心中开了花。

这一呼唤,不仅像一枚炸弹,更像一颗种子,深深地埋在人们心中,生根发芽。

虽然在那个年代,别的国家对这一呼唤感到可笑,可我们中国人却朝着这个目标努力奋斗。

③1993 年9 月24 日萨马兰奇主席宣布了悉尼获得2000年第27届奥运会的主办权。

在前三轮投票中,北京的得票数为:32、37、40 票,悉尼为:30、30、37 票,最后一轮投票中,悉尼和北京的得票数为45 和43 票,悉尼获得2000年第27 届奥运会的主办权,北京仅以两票之差落选,由于悉尼贿赂投票人员,北京与2000 年奥运会失之交臂。

④2000 年9 月9 日,中国国家主席*** 致信国际奥委会主席萨马兰奇,信中说:'如能在具有悠久文明并且迅速发展的北京举办2008年奥运会,无论对奥林匹克运动,对中国乃至世界都具有积极意义'。

⑤国家重视,人民重视。

在北京奥申委网站上一次为支持北京申奥而举办的签名活动中,仅1 个月,签名者就达到1 百万人。

20 多家民间环保组织加入了北京申奥的队伍,'绿色社区'活动也正在居民信自发推行。

'人文奥运,绿色奥运,科技奥运'正实实在在的成为中国赋予奥林匹克运动的崭新内涵。

⑥科技奥运:随着科技的发展,科技奥运的提出势在必行,北京是第一个提出科技奥运的申奥城市,现在也正履行着自己的承诺,力争让2008 年奥运会成为21 世纪高科技奥运会。

绿色奥运:它是奥运会发展的新潮流。

北京提出绿色奥运的寓意,包括加快实施北京的环保规划,促进城市的可持续发展,兴建奥林匹克公园,提高人均占有森林和绿地面积,改善水体质量,唤起民众的环保意识,提高城市的文化水平,投入540 亿进行环境保护和治理。

人文奥运:它以奥运和文化节为目标,要求东道主国尊重他国的传统文化和文化新发展,要求各国在奥运会期间进行文化交流,要求个人在体育和文化的交融中全面发展。

2008 年,各国运动员和旅游者都来我国参观长城、故宫等文明古迹,品尝北京特

产小吃,聆听我国的国粹--京剧,领略我国的风采。

⑦2001 年5月,国际奥委会评估委员会公布了对2008年奥运会五个申办城市的评估报告,其中特别指出:2008 年北京的奥运会定会为中国和世界体育运动留下独一无二的遗产。

⑶ xx 成功。

① 世界选择xx 的原因:

首先,改革开放20 多年来,中国在政治、经济、文化、社会等方面都取得了举世瞩目的巨大成就,现代化建设突飞猛进,综合国力大大增强;其次,中国5000 年悠久的历史和博大精深的文化产生的独特魅力;再次,中国人民历来重视并积极参与国际奥林匹克事务,一向为弘扬奥林匹克精神,普及和发展奥林匹克运动而不懈努力和执著追求;第四,我们非常认真的按照国际奥委会的规定,卓有成效的做好了北京申办2008 年奥运会的工作。

② 出示全国人民xxxx 成功的图片。

4.激情宣泄,齐读课文。

7 月14日,举国上下,一片欢腾,神州大地,成了欢乐的海洋,历史将永远铭记这一夜,历史将永远记载这一笔,让我们共同来感受那火热的7月13 日,共同把心中的激动与兴奋表达出来(齐读课文)。

四、谈感受

世界选择了北京,中国人民正雄心勃勃的规划未来,因为我们知道,巨大的欣喜连接的是巨大的责任,最后,让我们再对北京、再对奥运说一句最想说的话--(学习畅所欲言)。

北京的奥运让我们畅想,让我们激动,让我们说不尽,道不完,让我们共同祝福北京!祝福奥运!

(课后反思)。