中国现代文学史 自考教材 第一章精讲共46页文档

- 格式:ppt

- 大小:8.01 MB

- 文档页数:46

自考中国现代文学史章节要点详解自考中国现代文学史章节要点详解中国现代文学是在中国社会内部发生历史性变化的条件下,广泛接受外国文学影响而形成的新的文学。

下面是店铺整理的自考中国现代文学史章节要点详解,欢迎阅览。

中国现代文学发端于五四运动时期,但以鸦片战争后的近代文学为其先导。

现代文学是新民主主义革命时期现实土壤上的新的产物,同时又是旧民主主义革命时期文学的一个发展。

恩格斯说法按照恩格斯的说法,意识形态领域内发生的种种新变革、新学说,“虽然它的根源深藏在经济的事实中”,却又往往以“先驱者传给它而它便由以出发的特定的思想资料作为前提”。

绪论要点:现代文学产生和发展的社会背景和文化背景,新的文学形式形成的三条途径,现代文学的阶段划分。

一.思想革命的产生鸦片战争后,人们认识到了中国科技的落后,于是产生了科学(特别是军事科学)救国的思想;而甲午海战的失败,又使人们认识到,若不改变政治体制,先进的科学也难以救国,于是开始了政体革命;1911年,辛亥革命虽然推翻了清王朝,但很快又出现了袁世凯的篡权和复辟,这再一次使人们认识到,不彻底扫除封建思想,即使政体改变了,也是不巩固的。

于是,他们发动了一场猛烈的批判封建思想的“思想革命”。

二.新的文学形式形成的途径其途径主要有三条:1.外来形式的民族化2.传统形式的现代化3.中西结合的崭新形式的创造三.现代文学的阶段划分1. 发生期(1917—1920)。

文学革命标志着现代文学的诞生。

这时主要是在批判旧文学的同时开始新文学的创造。

2. 发展第一期(1921—1927)。

文学研究会、创造社的成立、《沉沦》、《女神》、《阿Q正传》的出版和发表,是新文学进入发展期的标志。

特点为百花齐放。

3. 发展第二期(1928—1937)。

“四一二”事变后百花齐放的局面结束,新一个时期也就开始了。

特点为左右分裂,大型作品走向成熟。

4. 发展第三期(1937—1949)。

“七七事变”后,分裂局面结束,代之以统一的抗战文艺运动。

自考《中国现代文学史》编号:00537第一章1917—1949年的文学运动和文学思潮第一节文学革命的兴起1917--1920一、文学革命的背景:(一)晚清文学改良运动:1、诗界革命:黄遵宪“我手写我口”2、小说界革命:梁启超,小说的社会作用3、文界革命:梁启超,报章体4、白话文运动:裘廷梁5、白话谴责小说(二)新文化运动:1、口号:科学与民主(赛先生和德先生)2、阵地:《新青年》二、文学革命的发生、发展(一)胡适:1、《文学改良刍议》倡导文学革命的第一篇理论文章。

文学改良须从八事入手;“白话文学之为中国文学之正宗”;2、《建设的文学革命论》,“国语的文学,文学的国语。

”3、《易卜生主义》介绍了易卜生的现实主义思想和个性主义。

4、《谈新诗》主张“诗体的大解放”(二)陈独秀:1、《文学革命论》,1917年2月,“三大主义”,正式举起文学革命的大旗。

2、《本志罪案之答辩书》中提出要拥护“德先生”和“赛先生”。

(三)周作人:1、《人的文学》“一种个人主义的人间本位主义”。

2、《平民文学》“以真为主,美即在其中”的人生艺术派的主张。

(四)李大钊:《什么是新文学》是一个早期共产主义知识分子从思想和艺术两个方面对新文学提出的要求。

(五)其他倡导者1、钱玄同在文学革命中提出小说、戏剧为文学正宗的主张,斥桐城派、文选派为“桐城谬种”、“选学妖孽”。

2、刘半农《我之文学改良观》:增多诗体,重造新韵,分段,使用标点符号等。

3、傅斯年《怎样做白话文?》(六)易卜生:1918年5月《新青年》出版“易卜生专号”,译载了易卜生的《娜拉》、《国民公敌》等剧本,刊登了胡适的长篇文章《易卜生主义》。

(七)五四时期新文学的文学思潮特点:现实主义是文学主潮、浪漫主义也是这时期一股强大的文学思潮、现代主义文学还只有部分的引进和介绍三、文学革命与封建复古派的论争1、林纾(琴南):《致蔡鹤卿书》《荆生》《妖梦》、蔡元培《答林君琴南函》“思想自由原则”和“兼容并包主义”。

![[精选]中国现代文学史 自考教材 第一章--资料](https://uimg.taocdn.com/2b10ef4f168884868762d645.webp)

中国近现代文学史Ⅰ课程性质与目的要求《中国现代文学史》是一门研究“五四”以来中国现代文学发展历史的学科,是语言文学专业本科的一门必修的基础课。

《中国现代文学史》的课程内容、考核目标和命题,应充分体现史的性质,注意与专科阶段开设的《中国现代文学作品选》课程的联系和区别。

《中国现代文学作品选》课程的内容,是中国现代文学史上优秀的有代表性的部分作品,因此,必然也是《中国现代文学史》课程内容的一部分;但《中国现代文学史》课程内容比《中国现代文学作品选》课程内容要丰富广泛,对作品的学习要求也有其不同点,是把作品放在史和作家的创作道路中,分析评价其特点、成就和意义。

设置本课程的目的要求是:一、正确认识中国现代文学的性质、特点及其发展过程;二、历史地、科学地分析评价各个历史时期的重要作家和代表作品及其在中国现代文学史上的地位;三、系统了解“五四”文学革命以来的文学运动、文学思潮和文学创作发展演变的基本情况及中国现代文学的主要成就和经验教训。

Ⅱ课程内容与考核目标本课程内容为1917年文学革命开始至1949年9月30日止的中国现代文学发展史,即新民主主义革命时期的文学史。

现将本课程内容的章节安排以及各个章节的考核目标具体规定如下。

第一章1917~1949年的文学运动和文学思潮第一节文学革命的兴起( 1917~1920 )“五四”文学革命是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展。

了解晚清文学改良运动的主要内容:黄遵宪等的诗界革命,梁启超倡导的小说界革命、文界革命,裘廷梁等的白话文运动。

“五四”文学革命发生的历史背景。

识记《新青年》(第一卷名《青年杂志》)的创刊时间(年)、主编姓名和新文化运动的开始。

了解以《新青年》为主要阵地的反对旧思想旧道德、提倡民主和科学的新文化运动及其与文学革命的关系。

文学革命的发生过程。

识记1917年1月《新青年》发表胡适的《文学改良刍议》, 2月发表陈独秀的《文学革命论》,钱玄同、刘半农等撰文响应,周作人发表《人的文学》、《平民文学》。

自考《中国现代文学史》整理资料1第一章1917-1949年的文学运动和文学思潮名词解释:双簧戏:1、 1918年钱玄同和刘半农的双簧戏,正式拉开了“文学革命”与“封建复古主义”思潮斗争的序幕。

2、钱玄同把社会上的各种反对意见归纳起来,化名“王敬轩”写给《新青年》编者一封信,再由刘半农写答信王敬轩的信予以批驳,两信同时发表名为《文学革命之反响》,借以扩大文学革命的影响。

文学研究会:被称为“为人生”的现实主义文学流派1921年成立于北京,是文学革命后出现的第一个新文学社团。

代表作家:周作人、茅盾、叶圣陶、许地山、朱自清、冰心等。

重要刊物:《小说月报》、《文学旬刊》理论主张:积极提倡“为人生”的文学主张和现实主义文学思想。

主要贡献:它承接了“五四”文学革命的现实主义传统,使之发展成为在中国现代文学史占主流地位的文学思潮。

创造社:1921年在日本东京成立,发起人有郭沫若、郁达夫、成仿吾等。

主要刊物:《创造季刊》《创造周刊》《创造日》理论主张:尊自我,重主观,强调艺术是自我表现、内心自然流露;强调文学的本质是感情;强调灵感在创作中的作用。

主要表现为浪漫主义特征。

新月社:1923年成立,主要成员有胡适、徐志摩、闻一多等,都是欧美留学生。

重要刊物:《晨报副刊》《诗镌》《新月》(后期)闻一多发表《诗的格律》的理论文章,提出诗歌的“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。

以闻一多、徐志摩为首的新格律诗的创作,称为“新月诗派”语丝社:成立于1924年,以创办《语丝》周刊而得名。

主要成员有鲁迅、周作人、钱玄同、林语堂等。

文艺思想接近于文学研究会。

《语丝》多发表杂文、小品、随笔,形成生动、泼辣、幽默的语丝文体,对中国现代散文发展作出了重要的贡献。

鲁迅说《语丝》的基本特色是“任意而谈,无所顾忌”。

简述文学革命的成就和意义:文学革命批评了“文以载道”、“代圣贤立言”的旧文学观念,宣传了现实主义文学思想。

新文学浸透了民主主义、人道主义、个性主义等近代思想。

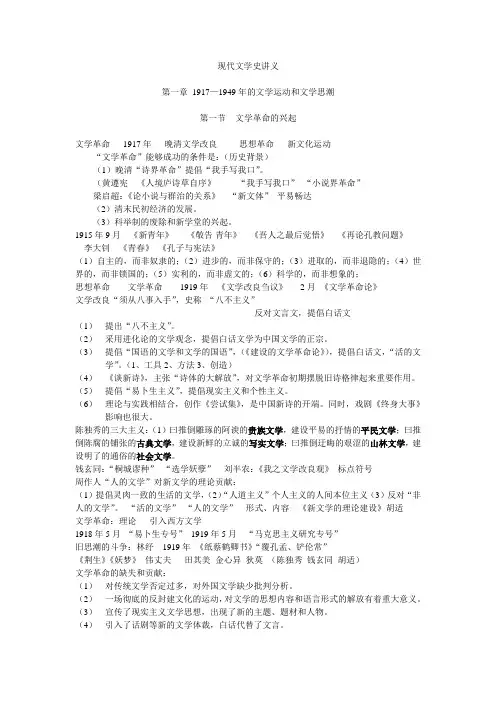

现代文学史讲义第一章1917—1949年的文学运动和文学思潮第一节文学革命的兴起文学革命1917年晚清文学改良思想革命新文化运动“文学革命”能够成功的条件是:(历史背景)(1)晚清“诗界革命”提倡“我手写我口”。

(黄遵宪《人境庐诗草自序》“我手写我口”“小说界革命”梁启超:《论小说与群治的关系》“新文体”平易畅达(2)清末民初经济的发展。

(3)科举制的废除和新学堂的兴起。

1915年9月《新青年》《敬告青年》《吾人之最后觉悟》《再论孔教问题》李大钊《青春》《孔子与宪法》(1)自主的,而非奴隶的;(2)进步的,而非保守的;(3)进取的,而非退隐的;(4)世界的,而非锁国的;(5)实利的,而非虚文的;(6)科学的,而非想象的;思想革命文学革命1919年《文学改良刍议》2月《文学革命论》文学改良“须从八事入手”,史称“八不主义”反对文言文,提倡白话文(1)提出“八不主义”。

(2)采用进化论的文学观念,提倡白话文学为中国文学的正宗。

(3)提倡“国语的文学和文学的国语”,(《建设的文学革命论》),提倡白话文,“活的文学”。

(1、工具2、方法3、创造)(4)《谈新诗》,主张“诗体的大解放”,对文学革命初期摆脱旧诗格律起来重要作用。

(5)提倡“易卜生主义”,提倡现实主义和个性主义。

(6)理论与实践相结合,创作《尝试集》,是中国新诗的开端。

同时,戏剧《终身大事》影响也很大。

陈独秀的三大主义:(1)曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的平民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

钱玄同:“桐城谬种”“选学妖孽”刘半农:《我之文学改良观》标点符号周作人“人的文学”对新文学的理论贡献:(1)提倡灵肉一致的生活的文学,(2)“人道主义”个人主义的人间本位主义(3)反对“非人的文学”。

“活的文学”“人的文学”形式、内容《新文学的理论建设》胡适文学革命:理论引入西方文学1918年5月“易卜生专号”1919年5月“马克思主义研究专号”旧思潮的斗争:林纾1919年《纸蔡鹤卿书》“覆孔孟、铲伦常”《荆生》《妖梦》伟丈夫田其美金心异狄莫(陈独秀钱玄同胡适)文学革命的缺失和贡献:(1)对传统文学否定过多,对外国文学缺少批判分析。

汉语言文学专业本科自考《中国现代文学史》重点精讲一、名词解释1、“八事”:1917年1月胡适发表《文学改进刍议》,提出从“八事”入手,即言之有物、不仿古人、讲求文法、不无病呻吟、去烂调套语、不用典、不讲对仗、不避俗字俗句。

2、“三大主义”:1917年2月,陈独秀发表《文学革命论》,提出“三大主义”,即推倒雕琢阿谀的贵族文学、建设平易抒情的国民文学,推倒陈腐铺张的古典文学、建设新鲜立诚的写实文学,推倒迂诲艰涩的山林文学、建设明了通俗的社会文学。

3、文学研究会:1921年在北京成立,发起人有周作人、朱希祖、郑振铎、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照等,随后加入的有冰心等。

在创作方法上,文学研究会强调写实主义,以“为人生”为基本创作宗旨。

人们习惯称文学研究会的创作为“人生派”或“为人生的文学”。

4、问题小说:文学研究会的作家〔冰心等〕在创作上出现了“问题小说”:以对现实的深切关注和浓郁的人道主义思想为基本特征,以揭示社会问题,表达对于人生与社会问题的思考和对于社会黑暗的批判为目的,从不同的角度提出了人生的问题。

5、创造社:1921年7月在日本东京成立,成员有郭沫假设、张资平、郁达夫、成仿吾、田汉等。

他们主张“为艺术而艺术”,强调艺术必须忠实的表现作者自己的“内心要求”,重视文学的美感作用。

6、“自叙传小说”或“身边小说”:郁达夫和他的创造社同道们以内心情感的表现方法,以作家个人经历为创作基础,以第一人称为表达视角,表现出浓烈的抒情色彩和个人自剖色彩,着重表达个人内心对于客观世界的感受,从而形成作者、表达者与人物的三重合一。

这种小说被称为“自叙传小说”或“身边小说”。

郁达夫的《沉沦》就是这种风格小说的典型作品。

7、乡土文学:1923年左右,“乡土文学”崛起,代表作家有王鲁彦、废名、许钦文、彭家煌、许杰、台静农。

他们对故乡社会有了更深的认识,思念遥远故乡的亲人,对中国乡村社会进行描摹与揭示。

乡土文学作品现实主义色彩强烈,其创作方法基本是写实的。

中国现代文学史第一章文学革命与五四新文学第一节概述1.1918年5月,鲁迅发表了他的第一篇白话小说《狂人日记》。

2.《语丝》周刊多发表针砭时弊的杂感小品,以倡导这种幽默泼辣的“语丝文体”而获“语丝派”的称号。

《语丝》是新文学史上第一个专门性的散文刊物。

“学衡派”:梅光迪、吴宓等创办的《学衡》杂志,因其观点态度相近而被称为“学衡派”。

他们以融贯中西古今的姿态,提出“昌明国粹,融化新知”,思想倾向保守。

甲寅派:甲寅派得名于《甲寅》杂志。

是反对新文学运动的封建复古流派。

代表人物为章士钊。

于1925年复刊《甲寅》杂志,发表了许多诬蔑爱国运动的言论。

3.“文学研究会”:文学研究会1921年1月在北京成立。

发起人有周作人、朱希祖、蒋百里、郑振铎、耿济之、瞿世英、郭绍虞、孙伏园、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照十二人。

在创作方法上,文学研究会强调写实主义,沈雁冰接编、革新的《小说月报》基本上成了文学研究会的会刊。

4.“创造社”:1921年7月成立于日本东京,成员郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾、田寿昌等人都是当时在日本的留学生。

他们创办《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》、《洪水》等刊物,主张“为艺术而艺术”,强调文学必须忠实地表现作者自己“内心的要求”,重视文学的美感作用。

后期创造社新增加了李初梨、冯乃超、彭康、朱镜我、李一氓、阳翰笙等,出版《创造月刊》、《文化批判》、《流沙》等杂志。

5.1917年1月,《新青年》刊出胡适的《文学改良刍议》,提出从“八事”入手,主张书面语与口头语接近,要求以白话文学为“正宗”。

陈独秀的《文学革命论》,提出“三大主义”。

周作人发表《人的文学》、《平民的文学》。

6.1919年初,林纾写了《论古文白话之相消长》、《致蔡鹤卿太史书》,对白话文大加讨伐,又发表文言小说《荆生》、《妖梦》,咒骂文学革命人物。

7.双簧戏:1、1918年钱玄同和刘半农的双簧戏,正式拉开了这场“文学革命”、“封建复古主义”思潮斗争的序幕。

中国现代文学史主讲人:刘为钦前言•什么叫“中国现代文学”?•1917-1949;用现代文学语言和文学形式表达现代中国人思想、感情、心理的文学;与中国的现代化进程相适应;是吸收外来文学(文化)的结果,是对传统文学的继承和变革。

(前言)•现代文学学科发展的历史•胡适、陈子展、周作人;朱自清,1929-1933,清华大学,《中国新文学研究》;王瑶、刘缓松、唐(韬)。

(王序)第一章文学思潮与运动(一、二)1917-1931•文学革命发生的历史原因:一,自明(清)朝以来的白话文运动趋势;二,科举制度的废弃;三,清朝皇权制度的颠覆与后来的军阀混战为思想、文化的发展提供了适宜的空间;四,外来文化的冲击。

(3-5)•《新青年》:1915年9月创刊于上海,《青年杂志》,1917迁至北京,倡导“人权、平等、自由”和“民主(德先生)、科学(赛先生)”,与新文化运动息息相关。

(5-6)•《文学改良刍议》:胡适1917年1月发表于《新青年》,文言已经丧失活力,“八事”,是文学革命的发难之作。

(7)•《文学革命论》:陈独秀1917年2月发表于《新青年》二月号,三大主义。

(8)•文学革命(五四新文化运动):发生在二十世纪二、三十年代的文学革命和思想解放运动,表现人生,反映时代,提倡白话写作,揭开了中国文学发展的新的一页。

(12)文学研究会:1921年1月成立于北京,周作人、郑振铎、沈雁冰等12人,《文学旬刊》《诗》《戏剧》等,宗旨是“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”,属“为人生”或现实主义的一派。

(16)•创造社:1921年6月成立于日本东京,郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾等,《创造》《创造周报》《创造日》《创造月刊》,以1925“五卅”为界分为前后两期,前期表现自我有浪漫主义色彩,后期转为革命文学。

(17)•新月社:最初是文化社交团体(英美留学生),1923年发起于北京,胡适、陈源、徐志摩、闻一多、梁实秋等,后形成了一个诗社,《诗镌》《新月》,新格律诗。

《中国现当代文学史》教案“现代文学”部分绪论一、中国历史的分期与中国文学的分期(一)中国的历史分期古代:1840年鸦片战争前,分远古、中古、近古近代:1840年—1919年现代:1919年-1949年当代:1949年后(二)中国文学分期的几个概念中国文学:包含古代、近代、现代、当代文学。

古代(古典)文学:先秦——清朝末期的文学(1840年前)。

近代文学:1840年-1917年的文学,是古典文学向现代文学的过渡时期。

是文学现代性的累积时期。

现代文学:1917年——1949年创作的文学(40年代前称“新文学”)。

也有的将1917年后的文学统称为现代文学,如朱栋霖编教材。

当代文学:1949年7月全国第一次文代会以后创作的文学(5O年代后期提出这一概念,70年代前与新中国文学、“建国以来的文学”、“建国后文学”等名称可互指)。

三、中国现代文学的整体观(一)内容思想:第一个十年(1917-1927):民主意识、科学精神、社会主义思想。

第二个十年(1927-1937):阶级解放意识,左翼革命文学的社会主义意识,民主主义、自由主义人文主义文学意识并存。

第三个十年(1937-1949):民族解放意识和人民解放意识,多地域、多元化、大众化的文学。

(二)创作方法:现实主义、浪漫主义、现代主义。

现实主义为主潮。

(三)代表作家:鲁迅、沈从文、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、张爱玲、徐志摩、闻一多、丁玲、赵树理、艾青、戴望舒、萧红、艾芜、钱钟书、艾青、路翎、穆旦等。

(四)主要作品:鲁迅的小说《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文诗《野草》;郭沫若的《女神》、《屈原》;茅盾的《子夜》、《林家铺子》;徐志摩、闻一多的诗歌;沈从文的《边城》、《柏子》;巴金的《家、春、秋》、《寒夜》;老舍的《骆驼祥子》、《四世同堂》;曹禺的《原野》、《雷雨》;赵树理的小说;艾青、穆旦的诗歌;张爱玲的小说等。

五、学习和研究方法:历史的美学的研究和学习方法为此,要加强:(一)中国近、现代史的学习,树立历史观念和分析方法。

中国现代文学史讲稿(笔记、练习、答案、考题)主体教材:郭志刚《中国现代文学史》(高教)、钱理群《中国现代文学史的三十年》(这里是详细讲稿,突出重点,内容精当,有完整练习和全部答案,后有模拟题)第一章1917~1949年的文学运动和文学思潮学习本章的目的与要求本章综述了1917年文学革命开始至1949年9月30日止的中国现代文学的发展状况,对三个时期现代文学的流变进行了较为系统的描述。

通过本章的学习,应对现代文学发展概况有基本的了解。

对每个阶段重要的文学现象、文学论争、文学流派及思潮状况要重点掌握。

第一节文学革命的兴起(1917~1920)文学革命开始于1917年。

它是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展。

晚清文学革命的主要内容:梁启超、黄遵宪等人发起的诗界革命;梁启超倡导的小说界革命、文界革命,裘廷梁等的白话文运动。

文学革命的发生历背景及其过程。

1915年9月陈独秀主编的《新青年》创刊,标志着新文化运动开始。

《新青年》反对旧思想旧道德、提倡新思想新道德,思想启蒙运动如火如茶展开。

1917年1月,胡适《文学改良刍议》发表,2月陈独秀《文学革命论》发表,文学革命由此兴起。

钱玄同、刘半农纷起响应,周作人《人的文学》、《平民文学》确立文学革命的方向,鲁迅《狂人日记》发表,震惊文坛。

胡适在《文学改良刍议》中提出了“八事”主张,以进化论的眼光断定白话文学为中国文学之正宗,并旗帜鲜明地反对拟古主义和摹仿主义创作风气。

胡适在《建设的文学革命论》中提出“国语的文学,文学的国语”为建设新文学的宗旨。

胡适的《尝试集》是第一部白话新诗集。

他的《终身大事》是最早的白话戏剧。

陈独秀的《文学革命论》提出文学革命的“三大主义”,从内容和形式两方面提出文学改革主张。

他的态度比胡适更为坚决。

在《本志罪案之答辩书》中,他表明了鲜明的政治及文学立场。

周作人1918年发表了《人的文学》,反对封建的非人的文学。

他的《平民文学》则强调了新文学应以表现普通人的真挚的思想情感为主,标志着人生派文学的发端。