沉积岩石学第六章五节

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:15

第六章碳酸盐岩(Carbonate Rocks)学时:6学时基本内容:1、相关概念:碳酸盐岩、颗粒、内颗粒(异化颗粒)、外颗粒、内碎屑、鲕粒、藻灰结核、球粒、晶粒、生物格架、泥、胶结物、亮晶、叠层石、鸟眼构造、示底构造、缝合线。

沉积后作用、溶解作用、矿物的转化与重结晶作用、胶结作用、世代胶结、交代作用、压实作用、渗流粉砂、触点-新月型胶结、重力-悬挂胶结、贴面结合。

2、基本原理:碳酸盐岩的结构组分的类型及其含义、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别、叠层石形态与水动力和关系、碳酸盐岩的研究方法。

3、基本内容:生物骨骼的主要矿物成分、生物骨骼的主要结构类型、常见生物门类骨骼的鉴定特征。

石灰岩的成分分类、石灰岩的结构分类、石灰岩的主要类型。

白云岩岩类学,几种主要白云石化的作用机理,白云岩的成因分类。

碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型及其特征,碳酸盐沉积物沉积后作用环境的成岩作用特征;碳酸盐岩成岩阶段及成岩环境的划分及其主要标志。

教学重点与难点:重点:碳酸盐岩的主要结构组分的特征、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别。

石灰岩的结构分类及综合命名。

难点:内碎屑的成因、鲕粒的成因、灰泥与亮晶方解石的区别。

石灰岩的命名。

白云岩的生成机理。

碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型及特征、不同碳酸盐沉积物沉积后作用环境的成岩作用特征教学思路:从碳酸盐岩成分出发,先后介绍碳酸盐岩的结构组分(重点)和构造特征,重点讲解石灰岩的结构分类和白云岩的成因机理,继而介绍碳酸盐岩的主要类型,最后详细解释其沉积后作用的类型和作用方式(重点)。

主要参考书:1、冯增昭主编《沉积岩石学》上册第十一、十二、十三、十四、十五章,石油工业出版社,1993.2、曾允孚、夏文杰主编《沉积岩石学》第三、九章,地质出版社,1986.3、冯增昭等主编《中国沉积学》第二、五、六、七、八、九、章,石油工业出版社,1994.4、冯增昭编著《碳酸盐岩石学及岩相古地理学》,石油工业出版社,1989.复习思考题:1、简述碳酸盐岩的化学成分和矿物成分?2、碳酸盐岩的主要结构组分有哪些?它们各自有什么含义?3、内碎屑有几种成因?不同粒级内碎屑的环境意义是什么?4、鲕粒有几种类型?它们形成需要什么样的水动力条件?5、说明碳酸盐岩中灰泥和亮晶方解石胶结物是怎样形成的?对比二者的异同。

沉积岩石学(Sedimentary Petrology)是研究沉积岩的物质成分、结构构造、分类和形成作用,以及沉积环境和分布规律的一门科学。

沉积岩石学是一门基础地质学科。

在其具有科学属性的同时,又因为沉积岩层中蕴藏着丰富的矿产和能源资源,因此,对沉积岩深入研究也是查明有用矿产赋存规律的必要手段。

沉积岩不但构成地球与大气圈乃至其他星系之间相互联系的重要枢纽和理想桥梁,而且作为一种巨大而复杂的天然地质实验室和特殊资料库,记载着从地圈、水圈、生物圈、大气圈乃至其他行星形成到生命演化的连续变化史,并与人类生存及社会发展息息相关。

组成沉积岩的原始沉积物质来源有:(1)陆源物质-母岩的风化产物;(2)生物源物质-生物残骸和有机质;(3)深源物质-火山喷发碎屑物质和深部卤水;(4)宇宙源物质-陨石。

母岩风化产物是沉积物最主要的来源。

供给这类沉积物地区,即母岩存在的地区,称作物源区。

1.风化作用概述分为三大类型:物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。

风化作用的结果是破坏岩石。

2、母岩风化作用的阶段性Ⅰ碎屑阶段:以物理风化为主,风化产物主要为岩屑或矿物碎屑。

组成母岩的元素或化合物成分转移甚微。

Ⅱ饱和硅铝阶段:岩石中如有氯化物和硫酸盐将全部被溶解,Cl和SO2全部被带出。

然后在O2、CO2和H2O的共同作用下,铝硅酸盐和硅酸盐矿物开始分解,游离出K+、Na+、Ca2+、Mg+2,其中Ca+2和Na+的流失要比K+和Mg2+容易。

这些阳离子的存在,使介质呈碱性或中性,并使少量SiO2转入溶液。

这个阶段形成的粘土矿物有蒙脱石、水云母、拜来石、绿脱石以及绿泥石等。

同时,碱性条件下难溶的碳酸钙开始堆积。

Ⅲ酸性硅铝阶段:碱金属和碱土金属大量被溶滤掉,SiO2进一步游离出来,随着有机质分解形成大量有机酸和CO2,使介质变为酸性,使饱和硅铝阶段形成的矿物(蒙脱石、水云母等)转变在酸性条件下稳定的不含碱和碱土金属的粘土矿物(高岭石、变埃洛石等)。

第一章:绪论沉积岩:他是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经搬运作用、沉积作用及沉积后作用而形成的一类岩石。

沉积岩石学:沉积岩石学是研究沉积岩的物质成分、结构构造、分类和形成作用,以及沉积环境分布规律的一门科学。

“地壳表层”:是指大气圈的下层、水圈和生物圈的全部以及岩石圈的上层。

它是包围地球表面的一个圈层,沉积岩就生成在这个圈层中,所以可以把它称为沉积岩生成圈或沉积圈。

沉积岩的原始物质有:母岩的风化产物、火山物质、有机物质、以及宇宙物质等,其中母岩的风化产物是最主要的。

第二章:沉积岩的形成及演化风化作用:是地壳表层岩石的一种破坏作用。

引起岩石破坏的外界因素有温度的变化、水以及各种酸的溶蚀作用、生物作用、各种地质应力的剥蚀作用等。

在这些因素的共同影响下,地壳表层的岩石就处于新的不稳定状态,逐渐地遭受破坏,转变为风化产物。

风化作用按其性质可分为:物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。

物理风化作用:岩石主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化作用,称为物理风化作用。

引起物理风化作用的主要因素有:温度的变化,晶体生长,重力作用,生物的生活活动,水、冰及风的破坏作用。

物理风化的总趋势是使母岩崩解,产生碎屑物质,其中包括岩石碎屑和矿物碎屑等。

化学风化作用:在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、水解和溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程称为化学风化作用。

碎屑物质(主要是母岩风化物中的碎屑物质)在流体的作用下,将进入搬运状态向它处转移;在一定条件下,还会从搬运状态转变为沉积状态,沉积下来的沉积物可长期固定下来不再移动;也可由于地壳上升、侵蚀基准面下降、使得沉积下来的碎屑物质重新遭受剥蚀而被搬运。

搬运和沉积碎屑物质的流体主要是流水和大气、在高寒地区的冰川和干旱地区的风也是搬运和沉积碎屑物质的地质应力。

一般来说,牵引流搬运颗粒的动力主要是推力,多半是从高处往低处搬运,但有时也从低处往高处搬运。

《沉积岩石学》课程笔记第一章绪论一、沉积岩石学的定义与研究对象1. 定义:沉积岩石学是一门研究沉积岩的成因、成分、结构、构造、分布规律以及沉积环境的地质学科。

它涉及到岩石的形成过程、沉积环境的变化、地球表面的物质迁移和地质历史时期的气候变化等方面。

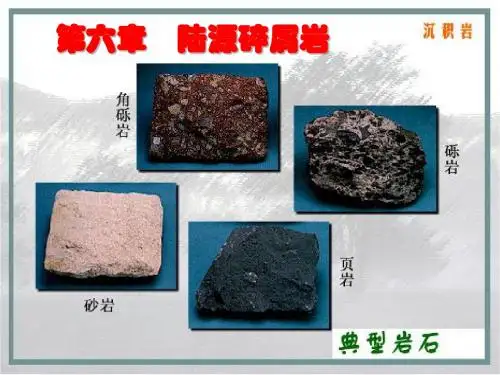

2. 研究对象:- 碎屑沉积岩:包括砂岩、砾岩、粉砂岩等,由机械破碎的岩石颗粒组成。

- 化学沉积岩:如石灰岩、白云岩、石膏岩等,由化学沉淀作用形成的矿物组成。

- 生物沉积岩:如泥灰岩、生物礁灰岩等,由生物遗体或生物活动产生的物质组成。

- 有机沉积岩:如油页岩、煤炭等,主要由有机质组成。

- 混合沉积岩:由上述几种类型混合而成的岩石。

二、沉积岩石学的研究内容与方法1. 研究内容:- 沉积岩的成分:研究岩石中各种矿物的种类、含量和分布。

- 沉积岩的结构:研究岩石颗粒的大小、形状、排列和胶结方式。

- 沉积岩的构造:研究岩石的层理、皱褶、断裂等构造特征。

- 沉积环境:分析沉积岩形成时的环境条件,如水深、气候、水流动力等。

- 沉积相:研究特定环境中形成的沉积岩的特征和分布。

- 沉积序列和旋回:分析沉积岩的地层序列和周期性变化。

- 成岩作用:研究沉积岩在埋藏过程中经历的物理、化学和生物变化。

2. 研究方法:- 野外考察:进行地质填图、露头观测、采样等。

- 室内分析:包括显微镜下薄片鉴定、X射线衍射、电子探针分析、地球化学分析等。

- 模拟实验:模拟沉积环境和成岩过程,以理解沉积岩的形成机制。

- 数值模拟:利用计算机模型模拟沉积过程和沉积盆地演化。

- 地球物理勘探:使用地震、重力、磁法等方法探测地下沉积岩体。

三、沉积岩石学的发展简史1. 古代阶段:- 早期人类对沉积岩的认识主要来源于采石、建筑和农业生产。

- 古希腊和罗马时期,开始有关于沉积岩的初步理论。

2. 近代阶段:- 19世纪,达尔文、莱伊尔等科学家提出了沉积岩的成因理论。

- 沉积相概念的形成和发展,如沃尔索的相律。

资源勘查工程专业《沉积岩石学》教学大纲课程名称:中文名称:沉积岩石学;英文名称:Sedimentary Petrology课程编码:131031学分:5分总学时:80学时,其中,理论学时:56学时,实验学时:24学时适应专业:资源勘查工程专业先修课程:地球科学概论、结晶学与矿物学、普通岩石学、古生物地史学执笔人:何幼斌审订人:李维锋、胡明毅一、课程的性质、目的与任务《沉积岩石学》属于学科基础课。

沉积岩的分布面积很广,大陆表面约有75%的面积被沉积层覆盖,大洋底几乎全部被沉积物和沉积岩所覆盖。

沉积岩石学是研究沉积岩(包括沉积矿产)的特征、生成及其在空间和时间上的分布规律的一门地质科学。

是资源勘查工程专业本科生的一门专业核心课,主要讲授沉积岩和沉积相的基本理论和基本知识、以及研究沉积岩和沉积相的基本方法,使学生掌握沉积岩和沉积相的基础理论、基本知识以及鉴别沉积岩的基本技能,学会开展沉积相研究的基本方法。

培养学生具有沉积岩石学基础理论、基本知识、基本技能,为学生学好后续专业课程和毕业后进行油区岩相古地理研究打下良好的基础。

三、教学内容与学时分配第一章绪论(1学时)沉积岩、沉积岩石学、沉积学的概念(重点);沉积岩石学的研究历史与现状、沉积岩石学的任务及研究方法。

第二章沉积岩的形成及演化(6学时)本章重点是碎屑物质在流水中的搬运和沉积作用、沉积岩的分类。

第一节沉积岩原始物质的来源母岩的风化作用及其风化产物类型,碎屑岩的矿物成熟度概念及其研究的地质意义,风化壳的概念及其研究的地质意义第二节碎屑物质的搬运和沉积作用碎屑物质在流水、空气、冰川中的搬运和沉积作用第三节溶解物质的搬运和沉积作用溶解物质(胶体溶液、真溶液)的搬运和沉积作用,生物的搬运和沉积作用,机械沉积分异作用和化学沉积分异作用及其二者关系;正常沉积和事件沉积的概念及关系第四节沉积期后变化沉积后作用概念、基本类型、特征及其阶段划分第五节沉积岩的分类第三章沉积岩的构造和颜色(6学时)本章重点是层理、波痕第一节绪论研究沉积岩构造和颜色的意义,沉积构造分类第二节物理成因的构造流动成因的构造、侵蚀成因的构造、同生变形构造、暴露成因的构造第三节化学成因的构造结晶构造、压溶构造、结核第四节生物成因的构造生物遗迹构造、生物扰动构造、生物生长构造、植物根痕第五节沉积岩的颜色第四章陆源碎屑岩(10学时)本章重点与难点:碎屑岩的成分与结构、砂岩分类第一节碎屑的物质成分碎屑物质(矿物碎屑、岩石碎屑)、化学沉淀物质;碎屑岩的化学成分第二节碎屑岩的结构碎屑岩的结构组分(碎屑颗粒、杂基、化学胶结物、孔隙)的概念及各结构组分的特点;碎屑岩的胶结类型、颗粒支撑性质;碎屑岩的结构成熟度概念及研究的地质意义第三节砾岩和角砾岩砾岩的一般特征,砾岩的分类,砾岩主要成因类型的特点,砾岩研究方法和意义第四节砂岩及粉砂岩砂岩的一般特征,砂岩的分类,各类砂岩(石英砂岩、长石砂岩、岩屑砂岩、杂砂岩)的特点及其形成环境,通过砂岩资料研究物源区构造背景,粉砂岩的一般特征及粉砂岩的成因第五节粘土岩粘土岩的一般特征,粘土岩的分类及其主要类型的特点,粘土沉积物的沉积后变化及其与油气关系第五章火山碎屑岩(1学时)火山碎屑岩的概念及岩石的一般特征,火山碎屑岩的分类及各主要岩石类型的特征,火山碎屑岩的成因类型及其识别标志第六章碳酸盐岩(8学时)本章重点是与难点:碳酸盐岩的主要结构组分、石灰岩的分类、白云岩的生成机理第一节碳酸盐岩概论碳酸盐岩岩石学研究新进展,碳酸盐岩的物质成分和结构组分特点,碳酸盐岩的构造和颜色。

《沉积岩岩石学》课程笔记第一章:沉积岩岩石学概念1.1 沉积岩的定义和特征沉积岩是由母岩经过物理、化学和生物作用破碎、搬运、沉积并经过长时间的压实和胶结作用形成的岩石。

沉积岩具有以下特征:- 成分:主要由石英、长石、云母、粘土矿物等碎屑物质组成,也可含有有机质、碳酸盐等自生矿物。

- 结构:沉积岩具有独特的结构,如层理、波痕、泥裂等,反映了沉积环境和沉积过程。

- 构造:沉积岩的构造多样,包括水平层理、波状层理、交错层理等,是沉积环境和沉积作用的重要标志。

- 成岩作用:沉积岩在形成过程中经历了压实、胶结、重结晶等成岩作用,影响了其物理和化学性质。

1.2 沉积岩的分类根据沉积岩的组成和形成过程,可将其分为以下几类:- 碎屑岩:由母岩破碎、搬运、沉积形成的岩石,如砂岩、砾岩等。

- 泥质岩:由细粒沉积物经长时间沉积、压实形成的岩石,如泥岩、页岩等。

- 化学岩:由化学沉积作用形成的岩石,如石灰岩、白云岩等。

- 生物岩:由生物残骸沉积形成的岩石,如礁灰岩、贝壳灰岩等。

1.3 沉积岩在地质历史中的重要性沉积岩在地质历史中具有重要意义,主要体现在以下几个方面:- 地层划分:沉积岩具有明显的层理和化石,是地质年代划分和地层对比的重要依据。

- 资源矿产:许多金属矿产、非金属矿产和能源矿产(如煤、石油、天然气)都赋存于沉积岩中。

- 环境记录:沉积岩记录了地球历史上的古气候、古地理、生物演化等信息,对了解地球演变过程具有重要意义。

- 工程地质:沉积岩的物理和化学性质影响工程建设和地基处理,对工程地质研究具有重要意义。

1.4 沉积岩研究方法研究沉积岩的方法主要包括:- 宏观观察:通过野外考察、露头观测等手段,研究沉积岩的宏观特征,如颜色、层理、构造等。

- 显微镜观察:利用光学显微镜、扫描电镜等仪器,观察沉积岩的微观特征,如矿物成分、结构、成岩作用等。

- 地球化学分析:通过对沉积岩样品进行元素和同位素分析,研究其物质来源、沉积环境和成岩过程。