项目名称人机交互力反馈遥操作机器人关键技术及应用

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:2

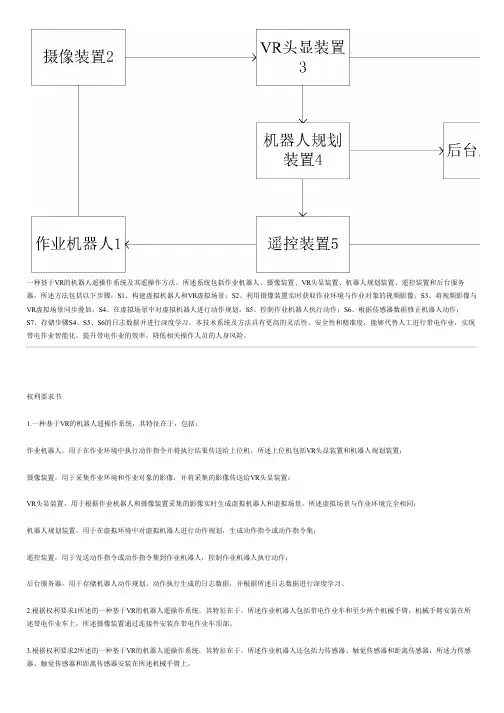

一种基于VR的机器人遥操作系统及其遥操作方法,所述系统包括作业机器人、摄像装置、VR头显装置、机器人规划装置、遥控装置和后台服务器,所述方法包括以下步骤:S1、构建虚拟机器人和VR虚拟场景;S2、利用摄像装置实时获取作业环境与作业对象的视频影像;S3、将视频影像与VR虚拟场景同步叠加;S4、在虚拟场景中对虚拟机器人进行动作规划;S5、控制作业机器人执行动作;S6、根据传感器数据修正机器人动作;S7、存储步骤S4、S5、S6的日志数据并进行深度学习。

本技术系统及方法具有更高的灵活性、安全性和精准度,能够代替人工进行带电作业,实现带电作业智能化,提升带电作业的效率,降低相关操作人员的人身风险。

权利要求书1.一种基于VR的机器人遥操作系统,其特征在于,包括:作业机器人,用于在作业环境中执行动作指令并将执行结果传送给上位机,所述上位机包括VR头显装置和机器人规划装置;摄像装置,用于采集作业环境和作业对象的影像,并将采集的影像传送给VR头显装置;VR头显装置,用于根据作业机器人和摄像装置采集的影像实时生成虚拟机器人和虚拟场景,所述虚拟场景与作业环境完全相同;机器人规划装置,用于在虚拟环境中对虚拟机器人进行动作规划,生成动作指令或动作指令集;遥控装置,用于发送动作指令或动作指令集到作业机器人,控制作业机器人执行动作;后台服务器,用于存储机器人动作规划、动作执行生成的日志数据,并根据所述日志数据进行深度学习。

2.根据权利要求1所述的一种基于VR的机器人遥操作系统,其特征在于,所述作业机器人包括带电作业车和至少两个机械手臂,机械手臂安装在所述带电作业车上,所述摄像装置通过连接件安装在带电作业车顶部。

3.根据权利要求2所述的一种基于VR的机器人遥操作系统,其特征在于,所述作业机器人还包括力传感器、触觉传感器和距离传感器,所述力传感器、触觉传感器和距离传感器安装在所述机械手臂上。

4.根据权利要求1所述的一种基于VR的机器人遥操作系统,其特征在于,所述摄像装置选用双目摄像头。

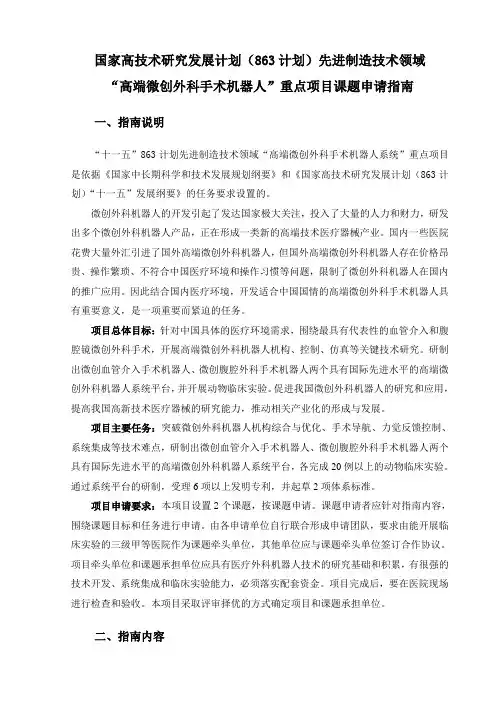

国家高技术研究发展计划(863计划)先进制造技术领域“高端微创外科手术机器人”重点项目课题申请指南一、指南说明“十一五”863计划先进制造技术领域“高端微创外科手术机器人系统”重点项目是依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《国家高技术研究发展计划(863计划)“十一五”发展纲要》的任务要求设置的。

微创外科机器人的开发引起了发达国家极大关注,投入了大量的人力和财力,研发出多个微创外科机器人产品,正在形成一类新的高端技术医疗器械产业。

国内一些医院花费大量外汇引进了国外高端微创外科机器人,但国外高端微创外科机器人存在价格昂贵、操作繁琐、不符合中国医疗环境和操作习惯等问题,限制了微创外科机器人在国内的推广应用。

因此结合国内医疗环境,开发适合中国国情的高端微创外科手术机器人具有重要意义,是一项重要而紧迫的任务。

项目总体目标:针对中国具体的医疗环境需求,围绕最具有代表性的血管介入和腹腔镜微创外科手术,开展高端微创外科机器人机构、控制、仿真等关键技术研究。

研制出微创血管介入手术机器人、微创腹腔外科手术机器人两个具有国际先进水平的高端微创外科机器人系统平台,并开展动物临床实验。

促进我国微创外科机器人的研究和应用,提高我国高新技术医疗器械的研究能力,推动相关产业化的形成与发展。

项目主要任务:突破微创外科机器人机构综合与优化、手术导航、力觉反馈控制、系统集成等技术难点,研制出微创血管介入手术机器人、微创腹腔外科手术机器人两个具有国际先进水平的高端微创外科机器人系统平台,各完成20例以上的动物临床实验。

通过系统平台的研制,受理6项以上发明专利,并起草2项体系标准。

项目申请要求:本项目设置2个课题,按课题申请。

课题申请者应针对指南内容,围绕课题目标和任务进行申请。

由各申请单位自行联合形成申请团队,要求由能开展临床实验的三级甲等医院作为课题牵头单位,其他单位应与课题牵头单位签订合作协议。

项目牵头单位和课题承担单位应具有医疗外科机器人技术的研究基础和积累,有很强的技术开发、系统集成和临床实验能力,必须落实配套资金。

移动操作机器人及其共享控制力反馈遥操作研究博士学位论文移动操作机器人及其共享控制的力反馈遥操作研究RESEARCH ON MOBILE MANIPULATOR AND ITSFORCE FEEDBACK TELEOPERATION BASED ONSHARED CONTROL MODE于振中哈尔滨工业大学2010年 11月国内图书分类号:TP242.2学校代码:10213国际图书分类号:681.5 密级:公开工学博士学位论文移动操作机器人及其共享控制的力反馈遥操作研究博士研究生 :于振中导师 :蔡鹤皋院士副导师 :赵杰教授申请学位 :工学博士学科 :机械电子工程所在单位 :机电工程学院答辩日期 : 2010 年 11 月授予学位单位 :哈尔滨工业大学Classified Index: TP242.2U.D.C: 681.5Dissertation for the Doctoral Degree in EngineeringRESEARCH ON MOBILE MANIPULATOR AND ITSFORCE FEEDBACK TELEOPERATION BASED ONSHARED CONTROL MODEYu ZhenzhongCandidate:Supervisor: Academician Cai HegaoVice-Supervisor: Prof. Zhao Jie Academic Degree Applied for: Doctor of EngineeringSpeciality: Mechantronics EngineeringUnit: School of Mechatronics EngineeringDate of Defense: Nov, 2010University: Harbin Institute of Technology摘要摘要移动操作机器人相比于固定操作机器人具有更大的操作空间和更强的操作灵活性,成为机器人领域研究的热点方向之一。

封面人物Cover Characters教授,32岁晋升为教授并评为博士生导师。

从刚毕业的博士迅速成长为独当一面的博士生导师,在宋爱国看来虽有自己的付出,但更有恩师的指引。

受少年百科丛书《飞向星星》的影响,宋爱国从小就对太空、宇宙充满着探索的好奇心。

高考时被招生老师“志在蓝天”的宣讲所感染,宋爱国将“南京航空学院”填在了志愿表上,之后在那里完成了本科、硕士学业。

为了领略不同学校的学术氛围,他到东南大学仪器科学与工程系攻读了博士研究生,师从黄惟一教授从事机器人技术研究。

宋爱国至今难以忘怀黄老师上第一节课的情形,“机器人传感技术”开课的第一天,黄老师向弟子们讲述了实验室从事机器人研究的历史,回忆起了一段悲痛的往事。

他说:“我们实验室的机器人研究事业,是实验室的创始人查礼冠老师用生命换来的!不将东南大学的机器人技术研究发展好,就对不起查老师!”那段话,一直激励着宋爱国。

宋爱国查礼冠教授是我国机器人事业的开拓者,她1958年就率领师生研制了我国第一台仿人机器人。

“文革”结束后的1978年,她敏锐地感觉到,机器人的时代将会到来,她征求了黄惟一等人的意见后,决定以机器人传感技术作为重点,组建实验室及团队,开展机器人的感知、控制和人工智能研究。

黄惟一老师作为查老师的主要助手,开始从陀螺仪与惯性导航技术的研究转为从事机器人技术的研究。

1983年,全国第一次机器人大会在华南理工大学召开,查老师作为大会的3个主要发起人之一带领黄老师及两位研究生一起去参加会议。

会议刚结束,两人走在华南理工大学校园里,一辆失控的汽车从斜坡上直冲而下,撞倒两位教师。

查老师当场身亡,黄老师重伤昏迷。

一年后,康复的黄惟一老师重新回到工作岗位,扛起了建设机器人传感与控制技术实验室的重任。

在他的带领下,团队重点开展机器人非视觉传感器的研究。

从1986年开始实验室得到国家原“863”高技术计划项目(以下简称“863”计划)的持续支持,并成为“863”计划先进制造领域机器人传感技术网点实验室的副组长单位。

机器人遥操作系统的设计与实现一、概述机器人遥操作系统是指通过计算机网络远程控制机器人运动并进行操作的系统。

本文将阐述机器人遥操作系统的设计与实现,包括硬件框架、软件平台以及网络通讯等方面。

二、硬件框架设计机器人遥操作系统的硬件框架是系统实现的基础,其设计应考虑到机器人的运动机构、传感器的布局以及数据传输。

一般而言,机器人遥操作系统的硬件框架需要包含以下几个部分:1. 机器人动力控制模块机器人控制模块是机器人运动的核心控制单元,包括电机、驱动电路、控制器等,负责控制机器人的运动、停止、转向等操作。

2. 机器人传感器模块机器人传感器模块是机器人的见、听、触感官,包括计量传感器、触摸传感器、影像传感器等,用于采集机器人周围环境的信息,为机器人提供能力支持。

3. 机器人数据传输模块机器人数据传输模块负责将机器人传感器模块采集到的信息传递给机器人控制中心,一般包括WiFi、蓝牙等传输手段,为机器人远程控制提供技术支持。

三、软件平台设计机器人遥操作系统的软件平台设计为机器人控制提供了支持。

软件平台缺乏稳定、高效的控制算法和控制程序,控制系统就无法得到有效控制,因此软件平台的设计十分重要。

机器人遥操作系统软件平台设计一般包括以下几个部分:1. 控制算法设计机器人遥控系统的控制算法设计是关键,它主要包括机器人运动规划、运动控制和定位等方面。

控制算法的设计必须充分考虑到机器人行走稳定性、精度,同时具有良好的响应速度和柔性控制特性。

2. 控制程序设计控制程序设计的核心是机器人操作界面,一般需考虑到交互性、实时性、安全性等方面。

此外,控制程序还应包括故障判断和系统保护等控制功能。

3. 控制参数优化机器人遥操作系统的控制参数需要根据不同的任务进行优化,通常通过模拟机器人运动模型和实际测试等方式确定每个参数的最优值。

四、网络通讯设计机器人遥操作系统的网络通讯设计是实现遥控的必要条件,网络通讯设计一般包括远程命令控制和视频传输等方面。

机器人遥操作技术在当今科技飞速发展的时代,机器人遥操作技术正逐渐成为一个备受关注的领域。

它不仅为我们的生活带来了诸多便利,还在工业、医疗、太空探索等众多领域发挥着重要作用。

简单来说,机器人遥操作技术就是指操作人员在远处对机器人进行控制和操作,使其完成特定的任务。

想象一下,在危险的环境中,如核辐射区域或深海,人类无法直接进入,但通过遥操作技术,我们可以指挥机器人去进行探测、维修等工作。

又或者在医疗领域,医生可以在千里之外操控机器人为患者进行手术,大大提高了医疗资源的可及性。

机器人遥操作技术的实现离不开几个关键的部分。

首先是通信系统,它要确保操作人员发出的指令能够快速、准确地传递给机器人,同时机器人所感知到的信息也能及时回传给操作人员。

这就好比我们打电话,信号要清晰、稳定,不能有卡顿或延迟,否则就会影响交流效果。

为了达到这一要求,科学家们不断探索和改进通信技术,从早期的有线通信到如今的无线通信,从低速传输到高速传输,每一次进步都为机器人遥操作技术的发展提供了有力支持。

其次是传感器系统。

机器人需要通过各种传感器来感知周围的环境,比如视觉传感器(摄像头)、触觉传感器、力传感器等等。

这些传感器就像机器人的“眼睛”和“皮肤”,能够让机器人获取到关于周围环境的详细信息,然后将这些信息传递给操作人员。

操作人员根据这些信息做出判断和决策,再向机器人发送相应的指令。

然后是控制系统。

这是整个遥操作技术的核心部分,它负责将操作人员的指令转化为机器人能够理解和执行的动作。

控制系统要具备高精度、高稳定性和高可靠性,以确保机器人能够准确地执行任务。

同时,它还要能够处理各种复杂的情况,比如机器人遇到障碍物时的自动避让、在不稳定环境中的平衡控制等等。

在实际应用中,机器人遥操作技术面临着许多挑战。

其中之一就是时延问题。

由于信号传输需要时间,操作人员发出的指令到达机器人时可能会有一定的延迟,而机器人反馈的信息回到操作人员这里也会有延迟。

机器人遥操作控制系统设计与实现随着现代科技的不断发展,越来越多的机器人开始出现在人们的生活中,为生产、服务和科学研究等领域带来了巨大的便利和效益。

但机器人技术的发展必须与遥操作控制系统相结合,才能实现机器人的智能化和自主化控制。

本文将介绍机器人遥操作控制系统设计与实现的相关内容。

一、机器人遥操作概述机器人遥操作是一种通过远程设备或网络对机器人进行控制,对不适合人类直接操作的场景进行介入的技术手段。

它可以应用于各种环境和场景中,如制造业、医疗、军事、勘探和维护等领域。

遥操作系统一般由操作器、控制器和机器人控制软件组成。

同时,通过传感器和摄像头等设备,还可以实时获取机器人所处环境的信息。

这使得用户能够对机器人进行更灵活、更精细的控制,在避免人工操作风险的同时,提高生产效益和作业质量。

二、遥操作控制系统的系统架构遥操作控制系统分为两个主要的部分,即人机交互界面和机器人控制。

人机交互界面通常是由操作器、显示器和摄像头组成,并通过控制器和机器人控制软件,将用户的指令转化为控制机器人的指令。

遥操作系统的系统架构中,机器人控制部分包括了机器人本身、控制器以及控制算法。

其中,控制器负责机器人的动力、通讯和感知等任务,而控制算法则负责的是控制机器人各种动作和运动的规划和执行。

同时,传感器也是遥操作控制系统中不可或缺的部分。

机器人通过传感器获取周围环境的信息,以便识别和感知,这项技术也被称为“遥感技术”。

三、机器人遥操作控制系统的基本设计流程机器人遥操作控制系统的设计流程包括以下步骤:1.需求分析:根据机器人的功能和控制需求,确定遥操作控制系统的功能和技术指标。

同时,需求分析阶段还需要考虑安全性、可靠性和维护性等方面。

2.硬件设计:包括遥操作器、控制器和机器人本身等硬件设备的设计和制造。

3.软件设计:设计并开发控制机器人的软件,需要考虑到机器人的运动控制、传感器数据处理和通信等方面。

4.系统集成:将硬件和软件进行集成测试,测试各个部分之间的协同工作,并优化设计方案和控制算法。

基于视觉临场感的机器人遥操作系统

徐旭明;叶榛;陶品;王洋

【期刊名称】《高技术通讯》

【年(卷),期】2000(010)003

【摘要】介绍了基于视觉临场感的机器人遥操作系统.该系统有机地把视觉临场感技术和机器人遥操作技术结合在一起,显著地提高了遥操作系统的性能.系统自主研制了视觉临场感系统,在普通的微机上实现了时分多路的立体视觉系统.自主研制了PSD实时测量和位姿解算系统,实现了操作者的手部位姿的实时测量.深入地研究了机器人实时跟踪控制的算法,并在原有PUMA560机器人的基础上改造了核心控制软件,实现了机器人对操作者手部运动的实时跟踪.最后完成的演示系统在遥操作性能上比传统的系统有了显著的提高.

【总页数】4页(P57-60)

【作者】徐旭明;叶榛;陶品;王洋

【作者单位】清华大学计算机科学与技术系,智能技术与系统国家重点实验室,北京,100084;清华大学计算机科学与技术系,智能技术与系统国家重点实验室,北京,100084;清华大学计算机科学与技术系,智能技术与系统国家重点实验室,北京,100084;清华大学计算机科学与技术系,智能技术与系统国家重点实验室,北京,100084

【正文语种】中文

【中图分类】TP2

【相关文献】

1.基于视觉/力觉辅助的遥操作系统研究与实现 [J], 袁祖龙;李会军;宋爱国;杨达

2.基于环境建模与修正的视觉/力觉辅助遥操作系统 [J], 徐效农;宋爱国;朱澄澄;倪得晶

3.基于主动视觉的空间机器人遥操作系统 [J], 黄诚;刘华平;沈昱明

4.基于动力学辨识的机器人力反馈遥操作系统研究 [J], 齐付普

5.基于Simulink/RTW的机器人遥操作系统的设计与实现 [J], 仲飞;钟伟;黄磊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

机器人遥操作技术在当今科技飞速发展的时代,机器人遥操作技术正逐渐成为一项引人瞩目的前沿领域。

它不仅为我们的生活带来了诸多便利,还在工业、医疗、航天等众多领域发挥着至关重要的作用。

简单来说,机器人遥操作技术就是让操作人员在远处对机器人进行控制和指挥,使其完成各种任务。

想象一下,你可以坐在舒适的办公室里,通过一系列的设备和通信手段,精准地操控千里之外的机器人进行危险的救援工作,或者在复杂的工业生产线上进行精细的操作,这就是机器人遥操作技术的魅力所在。

要实现机器人遥操作,首先需要有可靠的通信链路。

这就好比是机器人与操作人员之间的“桥梁”,负责将操作人员的指令快速、准确地传输给机器人,同时将机器人的状态和感知信息反馈给操作人员。

在过去,由于通信技术的限制,遥操作往往存在较大的延迟和数据丢失,这严重影响了操作的精度和效率。

但随着 5G 等高速通信技术的发展,通信的实时性和稳定性得到了极大的提升,为机器人遥操作技术的发展奠定了坚实的基础。

在遥操作过程中,操作人员如何获取机器人的状态信息也是一个关键问题。

传感器技术在这里发挥了重要作用。

机器人身上配备了各种各样的传感器,如视觉传感器、力传感器、位置传感器等,它们能够实时感知周围环境和自身的状态,并将这些信息转化为电信号传输给操作人员。

操作人员通过这些信息,就能够像身临其境一样了解机器人所处的环境和工作情况,从而做出更加准确的决策和操作指令。

为了让操作人员能够更加直观、自然地对机器人进行控制,人机交互设备也在不断创新和发展。

传统的键盘、鼠标等设备已经无法满足复杂的遥操作需求,取而代之的是更加先进的手柄、数据手套、动作捕捉设备等。

这些设备能够更加精准地捕捉操作人员的动作和意图,并将其转化为机器人的控制指令。

例如,操作人员戴上数据手套,通过手指的弯曲和伸展,就可以控制机器人的机械手进行精细的抓取动作。

然而,机器人遥操作技术并非一帆风顺,它面临着许多挑战。

其中之一就是操作的准确性和稳定性。

医疗机器人行业的七大关键技术中投顾问在《2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告》中表示,医疗机器人行业主要关键技术有以下七项:一、优化设计技术医用机器人既然叫机器人,那就离不开机器人的基础理论和关键技术,包括机构、控制、传感、人机交互、遥操作和材料等等,这方面和传统机器人没有太大差别。

设计时要摆脱传统工业机器人的“影子”,实现轻量化、精密、灵巧机器人机构构型创新设计。

二、系统集成技术医用机器人有“医用”的特殊内涵,要求安全有效。

系统集成时一定要面向具体的手术流程需求,考虑手术室如何应用,注意人机功效学的研究。

如果医生不接受你的系统,你理论工作做得再好、技术再先进也不可能得到推广应用,所以医用机器人更强调“医生-机器人-患者”三者的共融。

三、远程手术技术目前成功的手术机器人大多是主从操作式机器人,未来的趋势是远程手术,因此遥控操作和远程手术技术也是大家看重的。

四、手术导航技术基于机器人系统的3D手术规划,利用医学影像实时重建及融合处理和手术机器人高精度3D跟踪定位及可视化技术,实现术中实时标定及配准。

五、软体机器人技术软体机器人技术是现在比较流行的一项技术,未来在医疗领域的前景也是非常好的,如输尿管镜机器人在泌尿外科是非常有前景的。

六、辅助介入治疗技术20世纪90年代以来,介入治疗迅速发展,该技术是在医学影像(如CT、MRI、US、X射线等)的引导下,将特制的导管、导丝等精密器械,引入人体,对体内病态进行诊断和局部治疗。

该技术为许多以往临床上认为不治或难治之症,开辟了新的有效治疗途径。

介入治疗的医生把导管或其它器械置入到人体几乎所有的血管分支和其它管腔结构(消化道、胆道、气管、鼻腔等)以及某些特定部位,对许多疾病实施局限性治疗,该技术还特别适用于那些失去手术机会或不宜手术的肝、肺、胃、肾、盆腔、骨与软组织恶性肿瘤。

介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、疗效好、费用低等特点。

电力设施多模态精细化机器人巡检关键技术及应用目录1. 内容简述 (2)1.1 项目背景及意义 (2)1.2 研究现状及挑战 (3)2. 多模态感知技术 (4)2.1 视觉感知技术 (5)2.1.1 高精度图像采集及处理 (7)2.1.2 多视角融合与场景重建 (8)2.1.3 对象识别与实例分割 (9)2.2 激光雷达感知技术 (10)2.2.1 高分辨率点云生成和处理 (12)2.2.2 三维模型建模与配准 (13)2.2.3 空间障碍物检测与分类 (14)2.3 声学感知技术 (16)2.3.1 电器设备噪声识别和故障诊断 (17)2.3.2 环境噪声环境建模和分析 (18)2.4 多模态数据融合与建模 (20)2.4.1 并发感知信息处理 (21)2.4.2 多模态特征融合与多地图构建 (22)3. 精细化巡检路径规划与控制 (23)3.1 巡检任务建模及需求分析 (24)3.2 自适应路径规划算法 (25)3.3 运动控制与导航技术 (27)3.3.1 基于SLAM的精准定位与导航 (29)3.3.2 多种环境适应性控制策略 (30)4. 机器人关键功能开发 (32)4.1 智能躲避与安全巡检 (33)4.2 电力设施缺陷检测与评估 (34)4.2.1 全方位缺陷识别算法 (35)4.2.2 分辨率控制与缺陷测量 (37)4.3 远程操作与数据传输 (38)4.3.1 人机交互与远程控制平台 (39)4.3.2 数据采集、传输与处理 (41)5. 应用场景及未来展望 (42)5.1 现实应用场景及案例研究 (43)5.2 研究方向及未来发展 (45)1. 内容简述本综述文章探讨了电力设施多模态精细化机器人巡检的关键技术及其在实际应用中的重要性。

随着电力系统的日益复杂化和智能化,对电力设施的安全巡检需求也变得更加迫切。

本文首先介绍了电力设施巡检的背景和挑战,然后详细讲解了多模态信息融合、机器人导航与定位、机器视觉和传感器技术等核心技术。

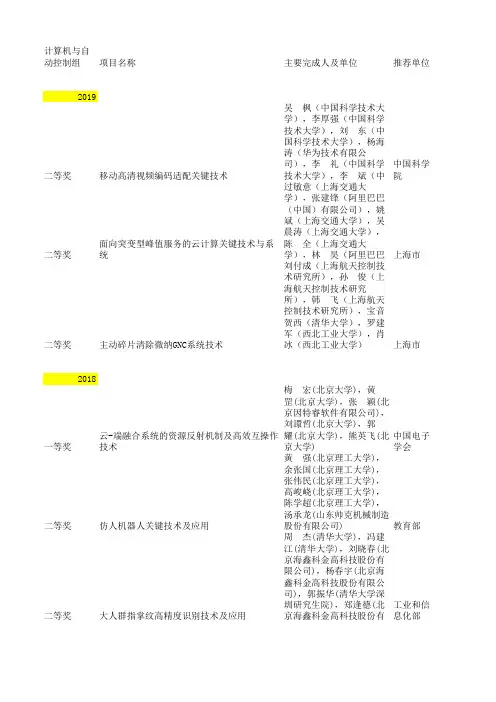

项目名称:人机交互力反馈遥操作机器人关键技术及应用

完成人:宋爱国,宋光明,李会军,唐鸿儒,崔建伟,赵国普,徐宝国,吴涓,李建清,卢伟,包加桐

完成单位:东南大学,扬州大学

项目简介:

人机交互力反馈遥操作机器人系统将人的知识智慧与机器人的适应性相结合,通过人与机器人之间传感与控制信息的交互,可以实现各种远地环境或危险环境中的复杂作业任务,是当前各发达国家竞相发展的高技术。

随着人机交互遥操作机器人在远程作业、远程监控、远程制造、远程医疗等领域的应用,迫切需要解决多个技术难题与技术瓶颈。

本项目针对人机交互力反馈遥操作机器人的力感知、力反馈、大时延控制和人机交互界面设计等关键技术,经过十多年系统深入的研究,突破了多项核心技术,研制成功人机交互遥操作的关键支撑设备,填补了国内空白,并在多个重要领域得到成功应用。

本项目的技术创新点:(1)提出了一种自解耦的机器人多维力传感器的敏感单元设计方法,从传感器的结构设计上有效降低了多维力传感器的维间耦合效应;提出了一种基于误差建模的多维力传感器解耦算法,提高了多维力传感器的测量精度,测量精度可达1%F.S.。

(2)提出了一种基于磁流变液控制的无源力觉再现方法,解决了大量程力反馈人机交互设备的体积大、惯性大与不安全问题,实现了大量程安全柔性的力触觉人机交互。

提出了一种基于并联机构的异构式机器人力反馈手控器设计方法,解决了力反馈手控器三维平动和三维转动之间运动与力的耦合问题,六维运动位置测量精度达1%F.S.,力反馈精度达2%F.S.。

(3)针对人机交互力反馈遥操作机器人在双边通讯环节上存在的短时延(≤2 秒)造成的不稳定问题,提出了力反馈遥操作机器人的多模式控制技术和自适应阻抗匹配无源控制算法,解决了短时延情况下力反馈遥操作机器人的稳定性和操作性问题;针对人机交互力反馈遥操作机器人在双边通讯环节上存在的大时延(>2 秒)造成的不稳定难题,提出了基于虚拟环境建模的力反馈遥操作机器人预测控制技术,给出了基于滑动最小二乘法的环境动力学参数在线辨识算法和模型滚动修正方法,解决了大时延情况下力反馈遥操作机器人稳定性和操作性问题。

(4)提出了以提高人的感知能力为目标的交互式力反馈遥操作机器人的多感知界面设计方法,并针对人机交互界面力触觉感知与视觉感知的协调同步问题,提出了一种分布式力触觉交互的快速计算算法和无源稳定性判据,实现了多感知通道人机交互方式下具有力觉临场感的遥操作。

本项目获国家发明专利授权33项;获实用新型专利授权5项;获计算机软件著作权2项。

发表论文186,其中SCI收录65篇,EI收录107篇,论文被他人引用1200多次,其中SCI他引375次,并在国际遥控机器人会议上作大会特邀报告。

本项目相关成果曾获2010年国家知识产权局中国专利优秀奖、2012年与2013年日内瓦国际发明金奖等。

本成果不仅在我国载人航天与探月工程中得到应用,而且在国内首次应用于核反应堆的安全巡检与应急处置。

该成果还在智能工程机械、工业机器人、大型泵站远程监控、野生动物探查保护等重要领域得到应用或产业化,取得了重大的社会效益和经济效益,近三年新增产值9.5117亿元,新增利税2.2199亿元,间接经济效益20多亿元。