全国人口出生率、死亡率、自然增长率(截至2009年)

- 格式:pdf

- 大小:39.05 KB

- 文档页数:2

![2009全国人口统计公报[1]](https://uimg.taocdn.com/eaa8aac66137ee06eff918a2.webp)

2009年全国人口和计划生育事业发展公报2009年,人口和计划生育系统高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神,全面落实科学发展观,服从服务于全党全国工作大局,进一步解放思想,拼搏进取,扎实工作,以优异的成绩迎接新中国成立60周年,低生育水平保持稳定,统筹解决人口问题迈出重要步伐,继续为经济社会、资源环境协调和可持续发展创造良好人口环境。

一、人口规划目标执行总体顺利低生育水平继续保持稳定。

国家统计局数据、人口计生统计报表、120个监测点调查等来源数据表明,近几年人口变动态势基本平稳,低生育水平继续保持稳定。

2009年末,全国总人口为13.35亿,比上年末增加672万人。

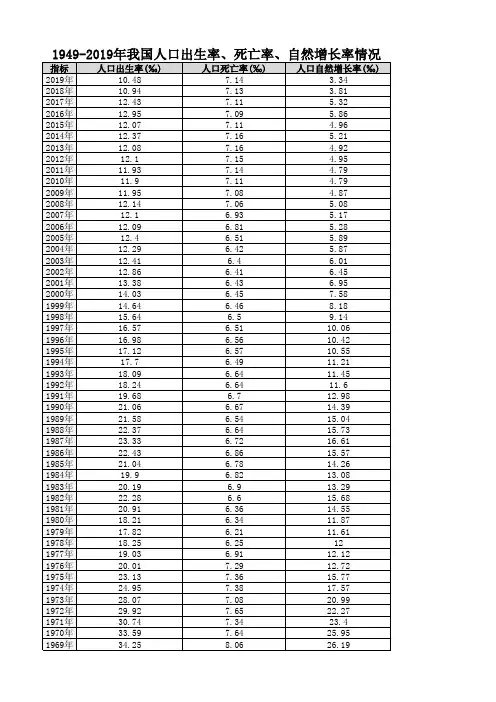

全年出生人口1615万人,出生率为12.13‰;死亡人口943万人,死亡率为7.08‰;自然增长率为5.05‰。

2006年以来,受年龄结构影响,已婚育龄妇女人数增加(见图1),加之夫妻双方为独生子女可以生育二孩家庭比例的提高,出生人口略有增加(见图2)。

图1 2006~2009年已婚育龄妇女数资料来源:国家人口计生委年度统计报表数。

图2 2006~2009年出生人口数资料来源:国家统计局年度统计公报。

出生人口性别比攀升势头初步得到遏制。

各级各相关部门治理出生人口性别比偏高问题的职责和任务进一步明确,各地扎实开展关爱女孩行动,采取重点县监测管理、探索建立出生实名登记制度、提供孕产期全程服务管理、推动区域协作查处“两非”行为、建立计划生育女儿户家庭社会保障制度等系列针对性和实效性较强的措施,在部分地方村民民约修订工作中加入性别平等、维护计划生育女儿户家庭合法权益的内容,综合治理力度明显加大。

综合分析各方面数据显示,全国出生人口性别比攀升势头趋缓。

国家统计局公布数据显示,2009年全国出生性别比为119.45,比2008年下降1.11个点,“十一五”以来首次出现下降(见图3)。

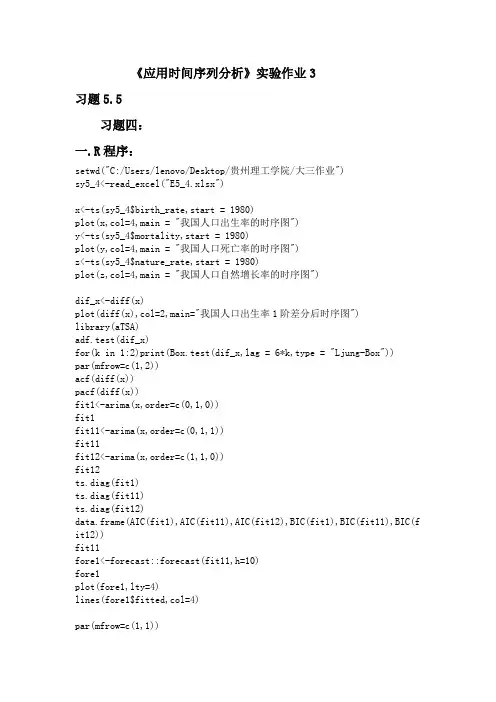

《应用时间序列分析》实验作业3习题5.5习题四:一.R程序:setwd("C:/Users/lenovo/Desktop/贵州理工学院/大三作业")sy5_4<-read_excel("E5_4.xlsx")x<-ts(sy5_4$birth_rate,start = 1980)plot(x,col=4,main = "我国人口出生率的时序图")y<-ts(sy5_4$mortality,start = 1980)plot(y,col=4,main = "我国人口死亡率的时序图")z<-ts(sy5_4$nature_rate,start = 1980)plot(z,col=4,main = "我国人口自然增长率的时序图")dif_x<-diff(x)plot(diff(x),col=2,main="我国人口出生率1阶差分后时序图")library(aTSA)adf.test(dif_x)for(k in 1:2)print(Box.test(dif_x,lag = 6*k,type = "Ljung-Box"))par(mfrow=c(1,2))acf(diff(x))pacf(diff(x))fit1<-arima(x,order=c(0,1,0))fit1fit11<-arima(x,order=c(0,1,1))fit11fit12<-arima(x,order=c(1,1,0))fit12ts.diag(fit1)ts.diag(fit11)ts.diag(fit12)data.frame(AIC(fit1),AIC(fit11),AIC(fit12),BIC(fit1),BIC(fit11),BIC(f it12))fit11fore1<-forecast::forecast(fit11,h=10)fore1plot(fore1,lty=4)lines(fore1$fitted,col=4)par(mfrow=c(1,1))dif_y<-diff(y)plot(dif_y,col=4,main="我国人口死亡率1阶差分后时序图")adf.test(diff(y))for(k in 1:2)print(Box.test(dif_y,lag = 3*k,type = "Ljung-Box")) acf(diff(y))pacf(diff(y))fit2<-arima(y,order=c(0,1,0))fit21<-arima(y,order=c(0,1,1))fit22<-arima(y,order=c(1,1,0))ts.diag(fit2)ts.diag(fit21)ts.diag(fit22)c(AIC(fit2),AIC(fit21),AIC(fit22),BIC(fit2),BIC(fit21),BIC(fit22)) fore2<-forecast::forecast(fit2,h=10)fore2plot(fore2,lty=4)lines(fore2$fitted,col=2)dif_z<-diff(z)plot(dif_z,col=4,main="我国人口自然增长率1阶差分后时序图")adf.test(diff(z))for(k in 1:2)print(Box.test(dif_z,lag = 6*k,type = "Ljung-Box")) acf(diff(z))pacf(diff(z))fit3<-arima(z,order=c(0,1,0))fit31<-arima(z,order=c(0,1,1))fit32<-arima(z,order=c(1,1,0))ts.diag(fit3)ts.diag(fit31)ts.diag(fit32)c(AIC(fit3),AIC(fit31),AIC(fit32),BIC(fit3),BIC(fit31),BIC(fit32)) fit31fore3<-forecast::forecast(fit31,h=10)fore3plot(fore3,lty=4)lines(fore3$fitted,col=3)二.结果截图及分析:1、我国人口的出生率、死亡率、自然增长率的时序图从上面三个时序图我们可以看到,此三个序列都是呈现一个显性线性趋势,这是一个典型的非平稳序列的特征;2、一阶差分之后我国人口的出生率、死亡率、自然增长率的时序图以及差分后的序列adf检验等;2.1出生率的1阶差分后结果截图从上图可以看出,将我国人口出生率的原序列进行1阶差分后得到一个无明显的趋势和周期性的时序图,为了检验其平稳性再对其差分后的序列进行adf检验,从检验结果可以看到其p值是小于显著性水平(а=0.05),所以可以判断1阶差分后的序列具有平稳性;对差分后的序列进行纯随机性检验,结果显示各阶延迟下LB统计量的P值明显大于0.05,这表示差分后的序列是白噪声序列,则可以确认该序列为平稳的白噪声序列2.11模型拟合从上面的自相关图和偏自相关图显示其对应都为0阶截尾,该序列可以用随机游走模型ARIMA(0,1,0)和ARIMA(0,1,1)和ARIMA (1,1,0)来拟合。

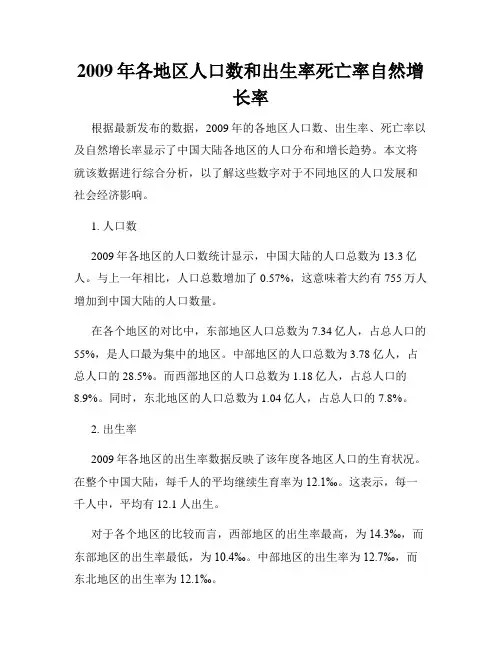

2009年各地区人口数和出生率死亡率自然增长率根据最新发布的数据,2009年的各地区人口数、出生率、死亡率以及自然增长率显示了中国大陆各地区的人口分布和增长趋势。

本文将就该数据进行综合分析,以了解这些数字对于不同地区的人口发展和社会经济影响。

1. 人口数2009年各地区的人口数统计显示,中国大陆的人口总数为13.3亿人。

与上一年相比,人口总数增加了0.57%,这意味着大约有755万人增加到中国大陆的人口数量。

在各个地区的对比中,东部地区人口总数为7.34亿人,占总人口的55%,是人口最为集中的地区。

中部地区的人口总数为3.78亿人,占总人口的28.5%。

而西部地区的人口总数为1.18亿人,占总人口的8.9%。

同时,东北地区的人口总数为1.04亿人,占总人口的7.8%。

2. 出生率2009年各地区的出生率数据反映了该年度各地区人口的生育状况。

在整个中国大陆,每千人的平均继续生育率为12.1‰。

这表示,每一千人中,平均有12.1人出生。

对于各个地区的比较而言,西部地区的出生率最高,为14.3‰,而东部地区的出生率最低,为10.4‰。

中部地区的出生率为12.7‰,而东北地区的出生率为12.1‰。

3. 死亡率2009年各地区的死亡率数据反映了该年度各地区人口的生存状况。

整个中国大陆的死亡率为6.8‰,这意味着每千人中有6.8人去世。

与出生率相似,各地区的死亡率也存在差异。

东部地区的死亡率最低,为6.1‰,而中部地区的死亡率为7.6‰。

西部地区的死亡率为7.8‰,而东北地区的死亡率为7.4‰。

4. 自然增长率自然增长率是人口数量减去死亡率后的差额,用于表示人口自然增长的情况。

2009年,中国大陆的自然增长率为5.3‰。

虽然各个地区的人口自然增长率不同,但整体上与出生率和死亡率存在一定的相关性。

西部地区的自然增长率最高,为6.5‰,而东部地区的自然增长率最低,为4.3‰。

中部地区的自然增长率为5.1‰,而东北地区的自然增长率为4.7‰。

全国人口出生率死亡率自然增长率截至2009年全国人口出生率、死亡率及自然增长率截至2009年2009年,全国人口出生率、死亡率及自然增长率是国家普查统计的重要指标之一。

这些数据反映了人口发展的趋势和社会经济的变化。

本文将详细探讨全国人口出生率、死亡率以及自然增长率的情况,并对其背后的原因进行分析。

一、人口出生率人口出生率是指在一定时间内每千人口中新出生婴儿的数量。

在2009年,全国人口出生率约为XX‰。

这一数字反映了当年中国人口的生育水平。

人口出生率的高低直接影响着人口总量和结构的变化。

过高的出生率可能导致人口过快增长,而过低的出生率则可能导致人口老龄化加剧和劳动力不足等问题。

人口出生率下降的一个主要原因是经济发展和社会进步带来的观念变化。

随着城市化的加速和经济发展的提升,家庭规模逐渐减小,计划生育政策的实施也对人口出生率产生了重要影响。

此外,女性教育水平的提高和女性就业机会的增加,也使得女性更加注重自身的发展和就业,从而影响了生育观念和选择。

二、人口死亡率人口死亡率是指在一定时间内每千人口中死亡人数的数量。

根据2009年普查数据,全国人口死亡率约为XX‰。

人口死亡率的高低反映了当年社会的健康状况和生活水平。

低的死亡率通常意味着社会的医疗水平较高,人民的生活质量得到了改善。

人口死亡率下降的一个重要原因是医疗技术的进步和公共卫生设施的改善。

随着医疗技术的发展和医疗资源的分配优化,人们在面对疾病和健康问题时有更多的选择和保障。

此外,公共卫生宣传和意识的提高,人们对于健康问题的关注度也日益增加,预防疾病和保持身体健康的意识得到了提高。

三、人口自然增长率人口自然增长率是指在一定时间内每千人口中出生人数和死亡人数的差值,即每千人口的净增长人数。

根据2009年普查数据,全国人口自然增长率约为XX‰。

人口自然增长率的高低直接反映了人口增长的速度。

人口自然增长率的高低受多种因素的影响,如人口出生率和人口死亡率。

2009年各地区人口数和出生率死亡率自然增长率在2009年,各地区的人口数、出生率和死亡率决定了自然增长率。

自然增长率是指不考虑移民和移民的情况下,人口的产生和减少之间的差异。

根据当年的数据,各地区的自然增长率为:1. 地区A:人口数为X万人,出生率为Y‰,死亡率为Z‰,自然增长率为(Y-Z)‰。

2. 地区B:人口数为X万人,出生率为Y‰,死亡率为Z‰,自然增长率为(Y-Z)‰。

3. 地区C:人口数为X万人,出生率为Y‰,死亡率为Z‰,自然增长率为(Y-Z)‰。

4. 地区D:人口数为X万人,出生率为Y‰,死亡率为Z‰,自然增长率为(Y-Z)‰。

5. 地区E:人口数为X万人,出生率为Y‰,死亡率为Z‰,自然增长率为(Y-Z)‰。

在各地区的自然增长率中,出生率越高,死亡率越低,自然增长率就越高。

出生率和死亡率受到多种因素的影响,包括社会经济发展水平、医疗条件、教育水平、文化习俗等。

例如,在地区A,出生率较高,可能是因为该地区的人口年龄结构较年轻,婚育观念较重,以及计划生育政策的影响较小。

另一方面,地区B可能有较高的死亡率,可能源于医疗条件不完善、疾病流行或其他健康问题。

需要注意的是,自然增长率只考虑出生率和死亡率之间的差异,不包括移民和移民的因素。

这意味着,自然增长率无法完全反映一个地区的人口变化情况,因为移民和移民也会对人口数产生影响。

此外,自然增长率也可以用来分析一个地区的人口发展趋势。

如果一个地区的自然增长率为负值,意味着死亡率高于出生率,人口将减少;而自然增长率为正值,则表示出生率高于死亡率,人口将增加。

总的来说,2009年各地区的人口数、出生率、死亡率和自然增长率是相互关联的。

通过分析这些数据,我们可以了解一个地区的人口状况和趋势,并有助于制定相应的政策措施。

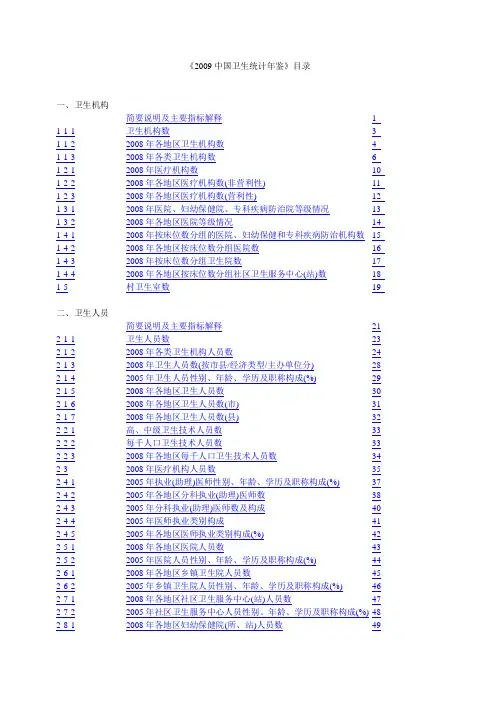

《2009中国卫生统计年鉴》目录一、卫生机构简要说明及主要指标解释 1 1-1-1卫生机构数 3 1-1-22008年各地区卫生机构数 4 1-1-32008年各类卫生机构数 6 1-2-12008年医疗机构数10 1-2-22008年各地区医疗机构数(非营利性)11 1-2-32008年各地区医疗机构数(营利性)12 1-3-12008年医院、妇幼保健院、专科疾病防治院等级情况13 1-3-22008年各地区医院等级情况14 1-4-12008年按床位数分组的医院、妇幼保健和专科疾病防治机构数15 1-4-22008年各地区按床位数分组医院数16 1-4-32008年按床位数分组卫生院数17 1-4-42008年各地区按床位数分组社区卫生服务中心(站)数18 1-5村卫生室数19二、卫生人员简要说明及主要指标解释21 2-1-1卫生人员数23 2-1-22008年各类卫生机构人员数24 2-1-32008年卫生人员数(按市县/经济类型/主办单位分)28 2-1-42005年卫生人员性别、年龄、学历及职称构成(%)29 2-1-52008年各地区卫生人员数30 2-1-62008年各地区卫生人员数(市)31 2-1-72008年各地区卫生人员数(县)32 2-2-1高、中级卫生技术人员数33 2-2-2每千人口卫生技术人员数33 2-2-32008年各地区每千人口卫生技术人员数34 2-32008年医疗机构人员数35 2-4-12005年执业(助理)医师性别、年龄、学历及职称构成(%)37 2-4-22005年各地区分科执业(助理)医师数38 2-4-32005年分科执业(助理)医师数及构成40 2-4-42005年医师执业类别构成41 2-4-52005年各地区医师执业类别构成(%)42 2-5-12008年各地区医院人员数43 2-5-22005年医院人员性别、年龄、学历及职称构成(%)44 2-6-12008年各地区乡镇卫生院人员数45 2-6-22005年乡镇卫生院人员性别、年龄、学历及职称构成(%)46 2-7-12008年各地区社区卫生服务中心(站)人员数47 2-7-22005年社区卫生服务中心人员性别、年龄、学历及职称构成(%)48 2-8-12008年各地区妇幼保健院(所、站)人员数492-8-22005年妇幼保健院(所、站)人员性别、年龄、学历及职称构成(%)50 2-9-12008年各地区疾病预防控制中心人员数51 2-9-22005年疾病预防控制中心人员性别、年龄、学历及职称构成(%)52 2-10-12008年各地区卫生监督所(中心)人员数53 2-10-22005年卫生监督机构人员性别、年龄、学历及职称构成(%)54 2-10-32005年卫生监督员数及构成55 2-11-1乡村医生和卫生员数57 2-11-22008年村卫生室人员数57 2-11-32008年各地区村卫生室人员数58 2-12-1医学专业招生及在校学生数59 2-12-2医学专业毕业人数60 2-12-3医学专业研究生及出国留学人数61三、卫生设施简要说明及主要指标解释63 3-1-1卫生机构床位数(万张)65 3-1-22008年各类医疗机构床位数66 3-1-32008年各地区医疗机构床位数68 3-1-4每千人口医疗机构床位数70 3-1-5医疗机构分科床位数及构成71 3-1-62008年各地区医院分科床位数72 3-22008年卫生机构万元以上设备台数74 3-3-12008年卫生机构房屋建筑面积(平方米)76 3-3-22008年政府办医疗机构房屋建筑面积(平方米)78四、卫生经费简要说明及主要统计指标解释79 4-1-1卫生总费用81 4-1-2政府预算卫生支出(亿元)82 4-1-3卫生事业费83 4-1-4城乡居民医疗保健支出84 4-2-12008年卫生机构资产与负债85 4-2-22008年卫生机构资产与负债(按经济类型/主办单位/地区分)87 4-2-32008年医疗机构资产与负债88 4-3-12008年各类卫生机构收入与支出89 4-3-22008年卫生机构收入与支出(按经济类型/主办单位/地区分)91 4-3-32008年医疗机构收入与支出92 4-3-42008年政府办医疗机构收入与支出93 4-4-1综合医院收入与支出94 4-4-22008年五级综合医院收入与支出95 4-5-1综合医院门诊和住院病人人均医药费96 4-5-22008年各地区综合医院门诊和住院病人人均医药费97 4-6-12008年30种疾病平均住院医药费98 4-6-22008年五级医院30种疾病平均住院医药费99五、医疗服务简要说明及主要指标解释101 5-1-1医疗机构诊疗人次数105 5-1-22008年各类医疗机构门诊服务情况106 5-1-32008年非营利性医疗机构门诊服务情况107 5-1-42008年营利性医疗机构门诊服务情况108 5-1-52008年政府办医疗机构门诊服务情况109 5-1-62008年医疗机构分科门急诊人次及构成110 5-2-1医院诊疗人次数111 5-2-22008年各地区医院门诊服务情况112 5-2-32008年各地区政府办医院门诊服务情况113 5-2-42008年各地区医院分科门诊人次数114 5-2-5综合医院分科门诊人次及构成116 5-3-1医疗机构入院人数117 5-3-22008年医疗机构住院服务情况118 5-3-32008年非营利性医疗机构住院服务情况119 5-3-42008年营利性医疗机构住院服务情况120 5-3-52008年政府办医疗机构住院服务情况121 5-3-62008年医疗机构分科出院人数及构成122 5-4-1医院入院人数123 5-4-22008年各地区医院住院服务情况124 5-4-32008年各地区政府办医院住院服务情况125 5-4-42008年各地区医院分科出院人数126 5-5-12008年医疗机构床位利用情况128 5-5-22008年非营利性医疗机构床位利用情况129 5-5-32008年营利性医疗机构床位利用情况130 5-5-42008年政府办医疗机构床位利用情况131 5-6-1医院病床使用情况132 5-6-22008年各地区医院床位利用情况133 5-7-12008年医疗机构服务质量与效率134 5-7-22008年非营利性医疗机构服务质量与效率135 5-7-32008年营利性医疗机构服务质量与效率136 5-7-42008年政府办医疗机构服务质量与效率137 5-8-12008年各地区医院服务质量与效率138 5-8-22008年各地区政府办医院服务质量与效率139 5-9-12008年各地区医院医师工作负荷140 5-9-2综合医院工作效率141 5-10-12008年医院出院病人疾病转归情况142 5-10-22008年城市医院出院病人疾病转归情况146 5-10-32008年县医院出院病人疾病转归情况150 5-11-12008年医院出院病人年龄别疾病构成(%)(合计)154 5-11-22008年医院出院病人年龄别疾病构成(%)(男)158 5-11-32008年医院出院病人年龄别疾病构成(%)(女)1625-12-11993年调查地区居民两周就诊率(‰)166 5-12-21998年调查地区居民两周就诊及未就诊率167 5-12-32003年调查地区居民两周就诊及未就诊率168 5-12-42008年调查地区居民两周就诊及未就诊率169 5-13-11998年调查地区居民疾病别两周就诊率(‰)170 5-13-22003年调查地区居民疾病别两周就诊率(‰)171 5-13-32008年调查地区居民疾病别两周就诊率(‰)172 5-14-11993年调查地区居民住院率(‰)173 5-14-21998年调查地区居民住院率(‰)174 5-14-32003年调查地区居民住院率(‰)175 5-14-42008年调查地区居民住院率(‰)176 5-15-11998年调查地区居民疾病别住院率(‰)177 5-15-22003年调查地区居民疾病别住院率(‰)178 5-15-32008年调查地区居民疾病别住院率(‰)179 5-161998、2003、2008年调查地区居民经常就诊单位及原因构成(%)180 5-171998、2003、2008年调查地区住户距最近医疗单位距离和时间构181 成(%)5-181998、2003、2008年调查地区居民医疗保障制度构成(%)182六、农村与社区卫生简要说明及主要指标解释183 6-1各地区县及县级市医院工作情况185 6-2各地区县及县级市妇幼保健院(所、站)工作情况186 6-3各地区县及县级市专科疾病防治院(所、站)工作情况187 6-4乡镇卫生院机构、床位、人员数188 6-52008年乡镇卫生院分科床位、门急诊人次、出院人数及构成188 6-6-1乡镇卫生院医疗服务情况189 6-6-22008年各地区乡镇卫生院医疗服务情况190 6-7社区卫生服务机构、床位、人员数191 6-82008年社区卫生服务中心分科床位、门急诊人次、出院人数及构191 成6-9各地区社区卫生服务中心(站)医疗服务情况192 6-102008年各地区家庭卫生服务人次数193七、妇幼保健简要说明及主要指标解释195 7-1监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率197 7-2监测地区孕产妇主要疾病死亡率及死因构成197 7-3儿童保健情况198 7-4-1孕产妇保健情况199 7-4-22008年各地区孕产妇保健情况200 7-5妇女病查治情况202 7-6-1计划生育手术情况203 7-6-22008年各地区计划生育手术情况2047-7-1婚前检查保健情况(合计)206 7-7-2婚前检查保健情况(男)207 7-7-3婚前检查保健情况(女)208八、人民健康水平及营养状况简要说明及主要指标解释209 8-1-1人口出生率、死亡率与自然增长率211 8-1-2各地区人口出生率和死亡率212 8-2-1婴儿死亡率与期望寿命213 8-2-2年龄别男女期望寿命213 8-2-3各地区婴儿死亡率与期望寿命214 8-3-11993年调查地区居民两周患病率(‰)215 8-3-21998年调查地区居民两周患病率216 8-3-32003年调查地区居民两周患病率217 8-3-42008年调查地区居民两周患病率218 8-4-11998年调查地区居民疾病别两周患病率(‰)219 8-4-22003年调查地区居民疾病别两周患病率(‰)220 8-4-32008年调查地区居民疾病别两周患病率(‰)221 8-51998、2003、2008年调查地区居民两周患疾病严重程度221 8-6-11993年调查地区居民慢性病患病率(‰)222 8-6-21998年调查地区居民慢性病患病率(‰)223 8-6-32003年调查地区居民慢性病患病率(‰)224 8-6-42008年调查地区居民慢性病患病率(‰)225 8-7-1城市7岁以下儿童身体发育情况226 8-7-2农村7岁以下儿童身体发育情况227 8-7-3城乡青少年身体发育情况228 8-8-1城乡居民每人每日营养素摄入量229 8-8-2城乡居民膳食结构(%)230 8-8-3 城乡居民每人每日食物摄入量(克)231九、疾病控制与公共卫生简要说明及主要指标解释233 9-1-12008年甲乙类法定报告传染病发病及死亡数排序235 9-1-22008年甲、乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率排序236 9-1-3甲、乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率237 9-1-42008年各地区甲、乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率245 9-21岁儿童国家免疫规划接种率(%)253 9-3-12002年我国居民高血压患病率(%)253 9-3-22002年我国居民高血压治疗率(%)253 9-4-1前十位恶性肿瘤死亡率(合计)254 9-4-2前十位恶性肿瘤死亡率(男)254 9-4-3前十位恶性肿瘤死亡率(女)254 9-4-4前十位恶性肿瘤死亡率(城市)255 9-4-5前十位恶性肿瘤死亡率(农村)2559-5-12008年血吸虫病防治情况256 9-5-22008年血吸虫病查灭螺情况256 9-6-12008年克山病防治情况257 9-6-22008年大骨节病防治情况257 9-6-32008年地方性氟中毒(水型)防治情况258 9-6-42008年地方性氟中毒(燃煤污染型)防治情况259 9-6-52008年地方性砷中毒(水型)防治情况259 9-6-62008年地方性砷中毒(燃煤污染型)防治情况259 9-6-72008年碘缺乏病防治情况260 9-7-1农村改水情况261 9-7-22008年各地区农村改水情况262 9-7-3各地区农村改水受益人口占农村人口比重263 9-7-4农村改厕情况264十、居民病伤死亡原因简要说明及主要指标解释265 10-1-11990年城市居民主要疾病死亡率及构成267 10-1-21995年城市居民主要疾病死亡率及构成267 10-1-32000年城市居民主要疾病死亡率及构成268 10-1-42008年城市居民主要疾病死亡率及构成268 10-1-52008年大城市居民主要疾病死亡率及构成269 10-1-62008年中小城市居民主要疾病死亡率及构成269 10-2-12008年城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(合计)270 10-2-22008年城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(男)274 10-2-32008年城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(女)278 10-3-12008年大城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(合计)282 10-3-22008年大城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(男)286 10-3-32008年大城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(女)290 10-4-12008年中小城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(合计)294 10-4-22008年中小城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(男)298 10-4-32008年中小城市居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(女)302 10-5-11990年农村居民主要疾病死亡率及构成306 10-5-21995年农村居民主要疾病死亡率及构成306 10-5-32000年农村居民主要疾病死亡率及构成307 10-5-42008年农村居民主要疾病死亡率及构成307 10-6-12008年农村居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(合计)308 10-6-22008年农村居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(男)312 10-6-32008年农村居民年龄别疾病别死亡率(1/10万)(女)316十一、卫生监督简要说明及主要指标解释321 11-12008年建设项目卫生审查情况323 11-2-12008年食品卫生被监督单位情况323 11-2-22008年食品生产经营单位经常性监督监测情况32411-2-32008年食品抽样监测情况324 11-2-42008年食品卫生监督处罚案件(件)325 11-3-12008年公共场所卫生被监督单位情况326 11-3-22008年公共场所经常性卫生监督监测情况326 11-3-32008年公共场所卫生监督处罚案件(件)327 11-4-12008年饮用水卫生(供水)被监督单位情况328 11-4-22008年饮用水卫生(涉水产品)被监督单位情况328 11-4-32008年饮用水经常性卫生监督监测情况328 11-4-42008年涉水产品抽样监测情况328 11-4-52008年饮用水卫生监督处罚案件(件)329 11-5-12008年化妆品卫生被监督单位情况330 11-5-22008年化妆品经常性卫生监督监测情况330 11-5-32008年化妆品卫生监督处罚案件(件)331 11-6-12008年消毒产品被监督单位情况332 11-6-22008年消毒产品经常性卫生监督监测情况332 11-7-12008年职业卫生技术机构被监督单位情况333 11-7-22008年职业卫生被监督单位情况334 11-7-32008年职业卫生监督处罚案件(件)336 11-8-12008年放射卫生被监督单位情况338 11-8-22008年放射卫生监督处罚案件(件)339 11-92008年医疗卫生监督处罚案件340 11-102008年采供血卫生监督处罚案件(件)342 11-112008年传染病防治监督处罚案件(件)343十二、医疗保障制度简要说明及主要指标解释345 12-1新型农村合作医疗情况347 12-22008年各地区新型农村合作医疗情况347 12-3城镇居民和职工医疗保险情况348 12-4生育保险情况349 12-5民政部门医疗救助情况350十三、人口指标简要说明及主要指标解释351 13-1人口数及构成353 13-2人口基本情况354 13-3各地区总人口(万人)355 13-4各地区市县人口及城乡人口356 13-5各年龄段人口数(万人)357 13-6各地区人口年龄结构358 13-7各地区性比例、人口密度与抚养比359 13-8入学率、升学率及每十万人口在校学生数360 13-9各地区文盲人口和文盲率361附录一、主要社会经济指标简要说明及主要指标解释363 附录1-1-1全国行政区划(2008年底)365 附录1-1-2城乡基层组织情况366 附录1-2-1国内生产总值与财政收支367 附录1-2-22008年各地区生产总值与财政收支368 附录1-3价格指数(上年=100)369 附录1-4就业和工资情况370 附录1-5农村居民贫困状况370 附录1-6-1城乡居民家庭收支情况371 附录1-6-2各地区城乡居民家庭收支情况372 附录1-7城市设施水平373附录二、世界各国卫生状况简要说明及主要指标解释375 附录2-1死亡及疾病负担376 附录2-25岁以下儿童死亡率384 附录2-3卫生服务覆盖392 附录2-4环境危险因素396 附录2-5卫生资源404 附录2-6卫生经费408 附录2-7人口与社会经济4/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjnj/200908/42635.htm。

全国人口出生率死亡率自然增长率截至2009年全国人口出生率、死亡率及自然增长率截至2009年根据截至2009年的统计数据,我国的人口出生率、死亡率以及自然增长率都呈现出一定的趋势和特点。

本文将分析这些数据,并探讨其中的原因。

首先,我们来了解一下出生率。

出生率是指在一定时间内每千名人口中新增的婴儿数量。

根据统计数据显示,自20世纪50年代末以来,我国的出生率呈现出起伏的趋势。

在该时期,人口生育率处于相对较高的水平。

然而,随着经济和社会的发展,人们生活水平的提高、教育水平的提升以及计划生育政策的实施,我国的出生率逐渐下降。

到了2009年,中国的出生率已经降至每千名人口约为13.9,这意味着每千名妇女平均生育1.39个孩子。

其次,让我们来看看死亡率。

死亡率是指在一定时间内每千名人口中因各种原因而死亡的人数。

截至2009年,我国的死亡率也呈现出逐渐下降的趋势。

这主要得益于医疗卫生条件的改善、公共卫生意识的提高以及医疗技术的进步。

然而,由于老龄化问题的加剧以及某些地区的医疗资源不均衡分布,我国的死亡率在不同地区之间还存在一定的差异。

最后,我们来讨论一下自然增长率。

自然增长率是指在一定时间内人口出生率减去人口死亡率后得到的差值。

截至2009年,我国的自然增长率约为每千名人口0.73,属于较低水平。

人口的自然增长率低主要是由于出生率逐渐下降和死亡率缓慢下降所导致。

此外,还要考虑到城乡差异、地域差异以及政策差异等因素对自然增长率的影响。

总结起来,截至2009年,我国的人口出生率、死亡率以及自然增长率呈现出一定的趋势和特点。

出生率和死亡率的下降表明我国的经济发展和社会进步,但同时也引发了人口老龄化等问题。

为了更好地应对这些挑战,我们需要继续关注人口问题,并适时采取措施,促进人口平衡发展。

在未来,随着社会的不断发展和变化,人口出生率、死亡率以及自然增长率还将受到各种因素的影响。

我们需要持续关注人口问题,加强相关研究,以更好地满足人民的需求,并为我国的可持续发展做出积极贡献。

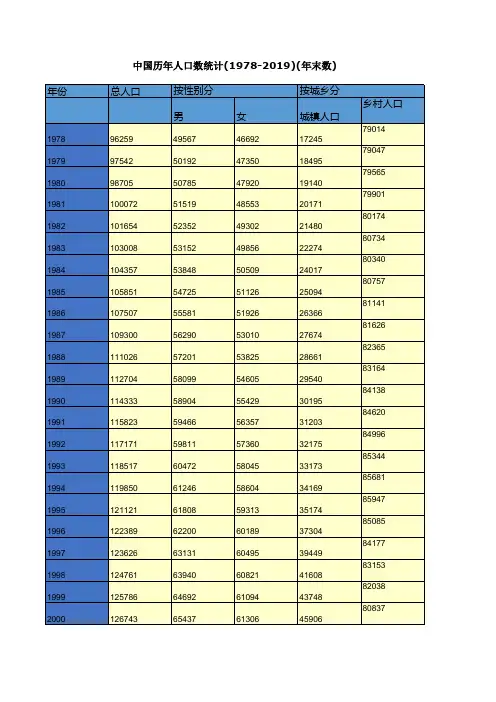

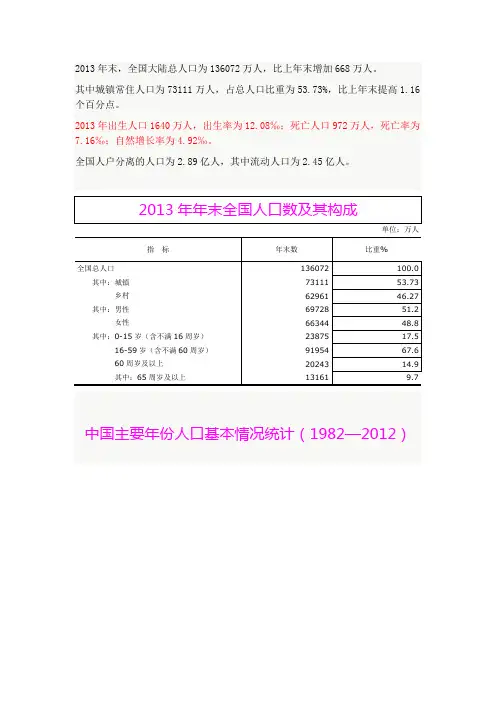

2013年末,全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人。

其中城镇常住人口为73111万人,占总人口比重为53.73%,比上年末提高1.16个百分点。

2013年出生人口1640万人,出生率为12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。

全国人户分离的人口为2.89亿人,其中流动人口为2.45亿人。

————————————————————————————————————————————中国历年人口出生率·死亡率·自然增长率·人口密度和城镇人口比重统计(1978—2012)中国是世界上人口最多的国家,2009年末中国大陆人口13.35亿,占世界人口的19.7%、亚洲人口的33%。

新中国成立60年来,中国人口发展经历了两个不同的时期:一是实行计划生育政策之前,人口发展处于无计划、自发的高增长时期;二是实行计划生育政策之后,人口发展逐步走向有计划、可控制的平稳增长时期。

这两个不同发展时期的区别,不仅表现在出生率、死亡率的变化上,而且还表现在人口发展模式的转变,以及人口年龄结构的变化上。

1、第一个人口高增长阶段(1949-1957年)新中国成立之前,由于战乱频繁,社会动荡不安,经济得不到发展,人口发展缓慢,明显呈现出高出生、高死亡、低增长的特征。

新中国成立后,社会安定,经济发展,人民的生活水平及医疗卫生条件不断得到改善。

人口的发展也出现了新的特征,死亡率大幅度下降,出生率维持在高水平,从而出现了人口自然增长率高的人口高增长状况。

1949年,全国人口出生率为36‰,死亡率为20‰,自然增长率为16‰,年底全国总人口为5.42亿。

到1957年,死亡率下降到了10.8‰,而自然增长率上升为23.2‰,总人口达到6.47亿。

1949-1957年的八年间,人口净增1.05亿。

这是建国以后出现的“第一次人口生育高峰”。

2、人口低增长阶段(1958-1961年)1959至1961年,连续三年自然灾害,使经济发展出现了波折,人民生活水平受到影响,致使人口死亡率突增,出生率锐减。