经典模式生物(最终版)

- 格式:ppt

- 大小:5.30 MB

- 文档页数:76

一、实验目的1. 了解果蝇的繁殖习性及其生态需求。

2. 探究不同环境条件对果蝇繁殖的影响。

3. 学习观察记录果蝇的繁殖过程,并分析其生态适应性。

二、实验原理果蝇(Drosophila melanogaster)是研究生物学遗传学、发育生物学等领域的经典模式生物。

其繁殖周期短,繁殖力强,便于实验操作。

本实验通过观察不同环境条件下果蝇的繁殖过程,分析其生态适应性,从而了解果蝇的繁殖生态。

三、实验材料与方法1. 实验材料- 果蝇:选用野生型黑腹果蝇作为实验材料。

- 实验器材:培养皿、温度计、湿度计、天平、显微镜、酒精、乙醚等。

2. 实验方法(1)实验分组将实验分为四组,分别为:A组(适宜环境组)、B组(高温组)、C组(低温组)、D组(干燥组)。

(2)实验步骤① A组:将果蝇放入培养皿中,置于适宜温度(25℃)和湿度(60%)的环境中,观察记录其繁殖过程。

② B组:将果蝇放入培养皿中,置于高温(30℃)和适宜湿度(60%)的环境中,观察记录其繁殖过程。

③ C组:将果蝇放入培养皿中,置于适宜温度(25℃)和低温(10℃)的环境中,观察记录其繁殖过程。

④ D组:将果蝇放入培养皿中,置于适宜温度(25℃)和干燥(20%)的环境中,观察记录其繁殖过程。

(3)数据记录记录每组果蝇的繁殖数量、孵化率、死亡率和发育时间等数据。

四、实验结果与分析1. 繁殖数量A组:果蝇繁殖数量为200只。

B组:果蝇繁殖数量为150只。

C组:果蝇繁殖数量为100只。

D组:果蝇繁殖数量为50只。

2. 孵化率A组:孵化率为95%。

B组:孵化率为85%。

C组:孵化率为75%。

D组:孵化率为65%。

3. 死亡率A组:死亡率为5%。

B组:死亡率为10%。

C组:死亡率为15%。

D组:死亡率为20%。

4. 发育时间A组:发育时间为7天。

B组:发育时间为8天。

C组:发育时间为9天。

D组:发育时间为10天。

五、结论与讨论1. 果蝇在适宜的温度和湿度条件下繁殖力最强,孵化率和存活率较高。

(生物科技行业)模式生物生命研究中的明星——模式生物李璐冰2009044020123河北农业大学生命科学学院生物科学0901班,河北保定071000 摘要:模式生物在现代生命科学研究中有着举足轻重的地位,特别是随着功能基因组计划的开展,数种生物的基因组序列已经获得,模式生物在遗传学、功能基因组学、分子生物学、发育遗传学以及对人类疾病机理模型的研究中被广泛应用。

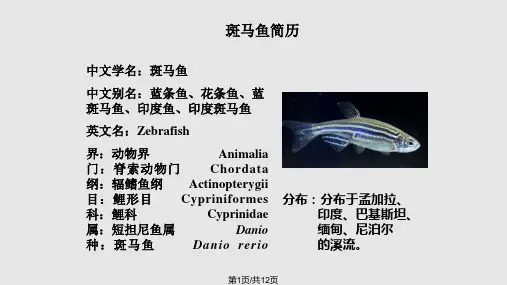

本文主要以微生物大肠杆菌、植物拟南芥和动物斑马鱼这几种经典的模式生物为例,介绍了模式生物的概况。

关键词:模式生物,功能基因组学,分子生物学,发育遗传学正文:模式生物(Modelorganism)是人们研究生命现象过程中长期和反复作为实验模型的动物、植物和微生物,通过对这些物种的科学研究来揭示某种具有普遍规律的遗传现象,模式生物的种类有很多,如果蝇、小鼠、拟南芥、大肠杆菌等,主要应用于遗传学和发育遗传学早在二十世纪初期,人们就发现,如果把关注的焦点集中在相对简单的生物上,则发育现象难题可以得到部分解答。

因为简单生物的细胞数量少,分布相对单一,更容易进行实验操作,变化也较好观察。

由于生物进化的原因,生物在发育的基本模式方面具有很大的相似性,许多生命活动的方式在不同物种的生物见具有同一性,这是通过模式生物来研究更复杂生物的方法可以有效并成功的基础。

尤其是当在有不同发育特点的生物中发现共同形态形成和变化特征时,发育的普遍原理也就得以建立。

因此对模式生物的研究可以帮助探索和理解生命的一般规律,在生命研究中有着举足轻重的地位。

1987年美国国立卫生院研究所(NationalInstituteofHealth)和美国能源部(DepartmentofEnergy)联合提出了“人类基因组计划(HumanGenomeProject)”,除了对人类基因组的测序,还包括有黑猩猩、小鼠、大鼠和河豚鱼等,以及猪、牛、狗、兔、、鸡、斑马鱼、文昌鱼、海胆、蜜蜂、十几种果蝇、数种线虫、30余种真菌等。

发育生物学模式生物20世纪90年代以来,发育生物学的研究取得了突飞猛进的发展,发育生物学已成为当今最活跃的生命科学研究领域之一。

在发育生物学形成和发展过程中,许多划时代的研究成果往往与一些模式生物相关。

利用模式生物开展发育机制的研究,具有便捷、高效、深入、系统和有利于成果的延展与应用等优势,常用模式生物的基本特征应成为现代生命科学必不可少的学习内容[1]。

1 发育生物学模式生物的概念对某些生物的研究,有利于帮助人们理解生命世界发育现象的共同规律和普遍原理,这些生物被称为发育生物学模式生物,简称发育模式生物。

由于进化的原因,细胞生命在发育的基本模式方面具有一定的同一性,人们往往利用位于生物复杂性阶梯较低级位置上的物种来研究发育的共同规律,以构建发育的普遍原理[2]。

例如人们通过对线虫的研究,揭示了细胞凋亡这种普遍生命现象的机理,使线虫这个身长不过 1mm,全身细胞屈指可数的小生命,成为经典的发育模式生物为科学工作者所追捧。

2 发育模式生物的共同特征处于进化阶梯不同位置的模式生物,在发育生物学研究中各有其优缺点,但都具备一些共同特征:①生理特征能够代表生物界的某一大类群。

②实验材料容易获得,并易于在实验室内饲养、繁殖,研究维持费用低。

③容易进行实验操作,特别是遗传学分析[3]。

3 主要发育模式生物的生物学特性与研究价值在发育生物学研究的历史长河中,人们总是千方百计地寻找最理想的模式生物。

在不同历史阶段,棘皮动物海胆、尾索动物海鞘、头索动物文昌鱼、两栖动物蝾螈、爬行动物蜥蜴、鸟类动物鸡和哺乳类动物小鼠,都曾作为经典的模式生物,其研究成果奠定了发育生物学的一些基本理论。

现代发育生物学的研究主要集中在线虫、果蝇、斑马鱼、非洲爪蟾、鸡、小鼠和拟南芥等模式生物,其中线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠、拟南芥的系列研究成果尤为显著,是目前人们竞相研究的热点。

3. 1 华美广杆线虫(Caenorhabditis elegans) 华美广杆线虫(以下简称线虫),是一种长为1mm,直径70m 的线形动物,自由生活在土壤中,以细菌为食,它与寄生于人类肠道内的蛔虫、钩虫和蛲虫同属于线虫类。

模式生物摘要:模式生物的研究对于生命科学的发展具有重大意义,是探索生物起源奥秘、治疗疑难杂症以及解密奇特生命现象的重要手段。

模式生物(model organism)能够代表一类生物的基本特点,结构相对简单并易于进行试验操作,因此普遍用于遗传学、发育生物学、生理学和分子细胞学等方面的研究。

其普遍特点是如:有利于回答研究者关注的问题,能够代表生物界的某一大类群;对人体和环境无害,容易获得并易于在实验室内饲养和繁殖;世代短、子代多、遗传背景清楚;容易进行实验操作,特别是具有遗传操作的手段和表型分析的方法等. 不同的模式生物由于其各自的遗传生长特点及其在进化过程中的地位,而又具有各自独特的特点.下文主要介绍了酵母、斑马鱼、小鼠这三种模式生物,让我们一起来了解了解这些模式生物的特点及研究优势。

关键词:模式生物酵母斑马鱼小鼠1.酵母在各种模式生物中, 酵母是最早被认识、研究得最深入的真核生物之一,也是分子生物学研究的常用模式物种。

酵母与其它真核生物相比,它们的基因组较小(约 12 Mb),基因数目也比较少(约 5 885)。

与大肠杆菌类似,它们可以在实验室里快速繁殖,在理想条件下,每次细胞分裂大约 90 min,可以从单个细胞繁殖成克隆群体. 酵母作为模式实验系统最重要的优点是,酵母细胞不仅简单,而且具有所有真核生物细胞的主要特征,如含有一个独立的细胞核、多条线性染色体包装成染色质、细胞质包含了全部的细胞器(如线粒体)和具有细胞骨架结构(如肌动纤维蛋白)等。

在酵母系统中,单倍体和双倍体细胞的存在促进了酵母的遗传分析。

酵母在单倍体和二倍体的状态下均能生长,并能在实验条件下较为方便地控制单倍体和二倍体之间的相互转换,这种转换是通过交配(单倍体到双倍体)和孢子生成(双倍体到单倍体)来实现的,这对其基因功能的研究十分有利。

例如,要想知道一个特定的基因是否是细胞生长所必需的,可以在单倍体里敲除这个基因,单倍体细胞只能承受非必需基因的敲除。

生命科学研究中常见模式生物简介模式生物由于其结构简单、生活周期短、培养简单、基因组小等特点,在生物医学等领域发挥重要作用。

模式生物作为材料不仅能回答生命科学研究中最基本的生物学问题,对人类一些疾病的治疗也有借鉴意义。

常见的模式生物有有真菌中的酵母,原核生物中的大肠杆菌,低等无脊椎动物中的线虫,昆虫纲的果蝇,鱼纲的斑马鱼,哺乳纲的小鼠以及植物中的拟南芥。

1 模式生物的研究历史早期的生命科学研究,人们总是用一些常见的生物作为材料,所用生物就是研究的目的,并没有模式生物的概念。

随着科学的发展,有关生命的知识越来越多,急需将这些凌乱的知识有系统的进行整理,全面的理解生命的整体过程。

但同时,人们的精力是有限的,不可能将所有的生物均一一研究,这是一些有代表性的生物就被选择出来进行研究,这是模式生物出现的原动力。

同时在医学领域中,因为伦理问题,一些试验不可能用人来作为试验材料,而不得不寻找可靠的替代物,这是模式生物出现的另一个推动力。

1.1拟南芥的研究历史拟南芥(Arabidois thaliana)与白菜、油菜、甘蓝等经济作物一样属于十字花科,其本身没有明显的经济价值。

历史上对拟南芥的烟酒刻意追溯到16世纪,在1943年Laibach详细阐述了拟南芥作为模式生物的优势,并促成了1965年在德国召开的一届国际拟南芥会议。

但真正作为模式生物进行研究还是近20年的事。

1986年,Meyerowitz实验室首次报道了对拟南芥一个基因的克隆(Chang C, 1986),1988年发表了拟南芥基因组的首个RFLP图谱,在此之后的几年中,相继报道了T-DNA插入突变基因的克隆、基于基因图谱的基因克隆等。

并在2000年完成了基因组全序列的测序工作(The Arabidois Genome Initiative. 2000),成为第一个被完整测序的植物。

1.2秀丽线虫的研究历史秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elega)在当今的生命科学研究中起着举足轻重的作用。

遗传学模式生物遗传学模式生物是指在遗传学研究中起到模板作用的生物材料。

这些模式生物因其易培养、繁殖周期短、基因组较小、基因功能研究比较方便等特点,成为了基因遗传研究的主要研究对象。

下面我们将介绍几种经典的遗传学模式生物。

一、果蝇(Drosophila melanogaster)果蝇是最常见的遗传学模式生物之一,于1910年被孟德尔·摩根利用其眼色变异分离得到。

果蝇体形小,易于培养,其全基因组已经被测序,且存在大量研究成果和遗传工具,成为遗传学、发育生物学和神经科学等领域的重要研究对象。

尤其是因其生殖周期短,且交配能力强,可以快速进行杂交试验,使果蝇成为遗传分析中的经典模式生物。

二、酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)酵母菌是一种单细胞真菌,因其生长迅速,培养容易,生殖周期短且易于遗传操作,故常被用于遗传学研究。

此外,酵母菌还被用于研究细胞增殖、细胞周期、基因表达、DNA修复等方面。

酵母菌基因组简单,且存在基因交换、基因敲除等遗传工具,为基因功能研究提供了重要平台。

拟南芥是作为植物学研究的器材而广为使用的植物模式生物。

拟南芥的基因组超过1亿碱基对,具有复杂的基因组结构和基因功能网络。

其短而精简的生长和生殖周期,揭示了生长和发育的分子机制。

同时,拟南芥还较为适合进行基因敲除和转基因实验,对于研究基因信号传递、细胞增殖及各种生物发育过程等,都有重要作用。

线虫是一种透明的微小生物,由于其简单而固定的神经系统、短的生命周期、清晰的细胞发育图像等特点,已成为研究神经科学、发育生物学、遗传学等问题的著名模式生物。

线虫基因组大小适中,缺乏组蛋白修饰,遗传稳定性高且存在基因的绝对性表达和完整的遗传工具,为遗传和发育的研究提供了重要手段。

五、小鼠(Mus musculus)小鼠因为其与人类基因组相似度较高,其常常被用于疾病模型的构建和基因功能研究。

鼠类基因组已经被完整测序,此外,小鼠还包括了许多基因敲除、转基因技术和DNA克隆等遗传工具,可用于探索小型RNA调节、遗传重组、细胞信号传递等生命科学中的重要问题。

遗传与发育学中的模式生物及其应用遗传和发育学是两个相互关联的领域,通过研究模式生物的基因和发育过程,我们可以更好地理解生物的发育和进化。

在遗传和发育学领域,有许多经典的模式生物,如果蝇、线虫和拟南芥等,这些生物一直是生物学家们的研究对象。

1. 果蝇果蝇是遗传学和发育生物学领域的经典模式生物之一。

在遗传学领域,果蝇的遗传性状非常容易识别和遗传分析,因此成为了基因遗传和表观遗传等领域的重要研究对象。

在发育生物学领域,果蝇胚胎发育过程非常快速而精确,每个胚胎细胞的发育轨迹都能清晰追踪。

因此,果蝇也成为了探究基础细胞生物学和发育机制的关键生物模型。

2. 线虫线虫是另一个常用的模式生物。

线虫具有固定的细胞数和分化过程,从而成为了研究细胞命运和细胞分化过程的理想对象。

此外,线虫还是一种重要的神经生物学模型,因为它的神经系统相对简单,易于研究。

研究人员利用线虫模型发现了一些重要的神经生物学特征和与疾病相关的基因。

3. 拟南芥拟南芥是研究植物生物学的重要模式生物之一。

它具有短而快速的生命周期,因此对于研究植物生物学领域追求高通量的研究具有很大的帮助。

此外,拟南芥的基因组测序已经完成,为研究其基因功能和进化等方面提供了很多便利条件。

因此,研究者们可以通过拟南芥模型更好地理解植物的发育和适应。

应用:模式生物不仅在科学研究领域发挥着重要作用,还有很多潜在应用。

1. 疾病研究利用模式生物模型进行疾病研究已成为一种常用方法。

通过研究动物模型的基因或功能异常情况,人们可以更好地理解疾病的发生机制和治疗方法。

2. 农业研究在农业研究领域,模式生物可以被用作开发新的作物品种和改进现有的品种。

例如,通过研究拟南芥,人们可以更好地了解植物对环境压力的适应机制,进而开发出更具适应性的农作物品种。

3. 生物工程技术模式生物不仅可以被用作基础生物学研究,还可以被用于生物工程技术中。

例如,研究者们可以利用果蝇模型研究分子生物学领域的相关问题,例如基因编辑等技术。

初中生物新课标测试题学校姓名分数一、填空题1、生物科学是自然科学中的基础学科之一,是研究生命现象和生命活动规律的一门学科。

它是农林、医药卫生、环境保护及其他有关应用科学的基础。

2、根据近年来生物教学改革探索积累起来的经验,我们可以从教学活动方式、方法的视角,把理论课的教学模式分为讲授型型、问答型、学导型、合作型型、探究性型五种类型。

3、生物课程标准包括前言、课程内容、课程目标、实施建议四部分。

4、采用多样化的评价方式可以更加准确地实现评价的目标和功能。

教师应注意形成性评价和终结性评价相结合,定量评价和定性评价相结合。

5、自主学习、合作学习、探究学习是我国基础教育改革中大力倡导的三种现代学习方式,也是当今世界学习研究的重要课题。

6、在生物课堂教学中,接受学习和探究学习是学生学习的两种主要方式,这两种方式各有其独特的特征和存在价值,彼此存在着相辅相成的辩证关系。

7、科学思维的方式包括形式逻辑思维、辩证思维、批判性思维和发散性思维等。

8、课程目标是课程标准的重要组成部分,是指所有初中学生通过本门课程的学习应当达到的目标。

9、在科学研究中,有三个环节是十分重要的,即假设、观察和实验。

10、科学态度是人基于对科学知识的正确理解和对科学发展的认识而形成科学的信念和科学习惯,它包括好奇心、诚实、合作和创造力四个方面。

二、选择题1、教师要积极利用各种教学资源,创造性地使用教材,学会( B )。

A.教教材B.用教材教 C、教课标 D、教课本2、生物课程内容标准中使用的行为动词“分析”,体现了学习目标中( C )的要求。

A.了解水平B. 理解水平C.应用水平D. 领悟(内化)水平3、中学生物学课堂上的探究学习活动,根据学生主体参与程度和教师主导作用方式的不同,可以分为几类,下面不属这一分类方式的是( D )。

A、体验式探究B、引导式探究C、自主式探究D、结果式探究4、教学模式的要素有:教学理论、( C )、操作程序、教学评价、实施条件。

果蝇发育遗传学的研究进展

果蝇是一种常见的昆虫,由于其生命周期短、易于繁殖和操作,成为了遗传学

研究的经典模式生物之一。

在果蝇发育遗传学的研究中,有许多关键的发现和进展。

首先,果蝇胚胎发育是一个经典的发育模型。

在果蝇胚胎发育过程中,不同的

细胞会分化成不同的组织和器官。

研究发现,一些基因家族在胚胎发育中扮演着关键的角色,如分裂素家族、转录因子家族等,这些基因家族的表达和调控机制已经被深入研究。

此外,果蝇胚胎发育还为发育生物学家提供了重要的启示,如胚胎早期异常的发育会导致成年后的疾病等等。

其次,果蝇的遗传机制已经被深入研究。

果蝇的遗传机制和人类的遗传机制有

许多相似之处,如基因的遗传方式和表达调控机制等。

研究人员利用果蝇模型生物,开展了大量的遗传学实验,如筛选突变基因、构建转基因果蝇等,这些实验为我们深入理解遗传机制提供了强有力的工具。

最后,近年来,遗传编辑技术在果蝇模型生物中的应用也受到了广泛关注。

遗

传编辑技术的出现,为基因组的编纂提供了新的思路和方法。

研究人员利用CRISPR/Cas9系统,成功对果蝇的基因组进行编辑,如克隆和检测不同基因、制作蛋白质缺陷模型等,这些都为我们更深入地了解基因功能提供了新的方式和手段。

综上,果蝇发育遗传学的研究取得了很多令人瞩目的进展。

在未来,我们相信,这一领域会发掘出更多的遗传学发现和科学成果,为我们深入探究生物学的奥秘提供新的思路和途径。

遗传学实验报告遗传学实验报告引言:遗传学是研究遗传现象和遗传规律的科学,通过实验和观察,我们可以深入了解生物的遗传特性以及遗传信息的传递方式。

本实验旨在通过一系列实验,探究遗传学的基本原理和方法,并进一步了解遗传变异、基因表达和遗传性状的传递。

实验一:遗传变异的观察在这个实验中,我们选择了果蝇(Drosophila melanogaster)作为研究对象。

果蝇是遗传学研究的经典模式生物之一,因其短寿命、繁殖力强和基因组较小而备受关注。

我们将观察果蝇群体中的遗传变异现象,并记录其在翅膀形状、体色、眼睛颜色等方面的差异。

通过观察和统计数据,我们可以初步了解遗传变异的频率和模式。

实验二:基因表达的研究在这个实验中,我们将关注基因的表达方式以及基因在不同组织和发育阶段的表达差异。

我们选择了小鼠(Mus musculus)作为研究对象,通过提取和分析小鼠不同组织中的RNA,我们可以得到相应组织的基因表达谱,从而揭示基因在不同组织中的表达模式。

此外,通过比较不同发育阶段小鼠的基因表达谱,我们还可以了解基因在发育过程中的动态变化。

实验三:遗传性状的传递在这个实验中,我们将研究某一遗传性状在不同个体间的传递方式。

我们选择了豌豆(Pisum sativum)作为研究对象,豌豆的遗传性状研究是遗传学领域的经典案例。

通过交配不同表型的豌豆,我们可以观察到不同性状在后代中的分布情况,并通过统计学方法分析其遗传比例。

这个实验不仅可以帮助我们理解遗传性状的传递规律,还可以让我们体会到遗传学实验的操作过程和数据分析方法。

实验四:基因工程的应用在这个实验中,我们将学习基因工程技术的基本原理和应用。

我们将使用细菌(如大肠杆菌)作为研究对象,通过将外源基因导入细菌中,使其表达特定的蛋白质。

通过这个实验,我们可以了解基因工程技术的操作步骤,如DNA片段的克隆、转化和蛋白质表达等,并探讨其在医学、农业和环境等领域的应用前景。

结论:通过以上一系列实验,我们深入了解了遗传学的基本原理和方法。

2020届高考生物难点及易错题精讲精练专题04 分离定律的特例应用【难点精讲】一、遗传中的致死问题例题:100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。

假设某隐性致死突变基因有纯合致死效应(胚胎致死),无其他性状效应。

根据隐性纯合子的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。

有一只雄果蝇偶然受到了X射线辐射,为了探究这只果蝇X染色体上是否发生了上述隐性致死突变,请设计杂交实验并预测最终实验结果。

(1)实验步骤:①________________________________________________________________________;②________________________________________________________________________;③________________________________________________________________________。

(2)结果预测:①如果________________________________________________________________________,则X染色体上发生了完全致死突变;②如果________________________________________________________________________,则X染色体上发生了不完全致死突变;③如果________________________________________________________________________,则X染色体上没有发生隐性致死突变【难点突破】分离定律中的致死问题(1)隐性致死:隐性基因存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死效应,如镰刀型细胞贫血症(红细胞异常,使人死亡);植物中的白化基因,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。

模式生物(英语:model organism)是指受到广泛研究,对其生物现象有深入了解的物种。

根据从这些物种所得的科学研究结果,可以归纳出一些涵盖许多生物的模型,并应用在各领域的研究。

比如,孟德尔在揭示生物界遗传规律时选用豌豆作为实验材料,而摩尔根选用果蝇作为实验材料,在他们的研究中,豌豆和果蝇就是研究生物体遗传规律的模式生物。

模式生物存在的必要性:利用模式生物来发现、确认,可以对于疾病的治疗、防治达到更佳的效果,进而发展更新的药物。

当今,生命科学及医学的发展,模式生物发挥着重要作用。

据统计,刊登在Nature、Science和Cell等重要杂志上的论文中,80%以上有关生命过程和机理的研究都是通过模式生物来进行的。

如何选择模式生物:利用不同的模式生物来进行实验,对于结果会有不同的差异是众所周知的事,因此,要如何选择适当的生物,来进行生物体内研究,也是生物学和生物医学一个重要方向。

由于进化的原因,许多生命活动的基本方式在地球上的各种生物物种中是保守的,这是模式生物研究策略能够成功的基本基础。

选择什么样的生物作为模式生物首先依赖于研究者要解决什么科学问题,然后寻找能最有利于解决这个问题的物种。

19世纪末20世纪初,人们就发现,如果把关注的焦点集中在相对简单的生物上则发育现象的难题可以得到部分解答。

因为这些生物的细胞数量更少,分布相对单一,变化也较好观察。

由于进化的原因,细胞生命在发育的基本模式方面具有相当大的同一性,所以利用位于生物复杂性阶梯较低级位置上的物种来研究发育共通规律是可能的。

这些相对简单的生物更容易被观察和实验操作,除了在遗传学研究外,模式生物研究策略在发育生物学中获得了非常广泛的应用,一些物种被大家公认为优良的模式生物,如线虫、果蝇、非洲爪蟾、蝾螈、小鼠等。

模式生物的选择上,要考虑到生物的多胎性、生命周期长短、生物体型或胚胎大小是否利于观察、品种特异性、能供大部分研究者使用、能运输至国外、能精确控制疾病或病变的再现性。