荆轲刺秦王(1)

- 格式:ppt

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:39

![1111《荆轲刺秦王》课件%20新人教版必修1[1]](https://uimg.taocdn.com/8a6820ff941ea76e58fa049d.webp)

《荆轲刺秦王》素材运用与范文组稿焦倩倩杨为敏【适用角度】侠义、爱国、诚信、责任、明智、命运与时代【素材运用】1、行侠须仗义,助人讲原则。

为人讲义气,舍己助人本是我们的传统美德,当代青年又因受武侠小说的影响,崇尚侠义的风气很盛行。

但是,我们要提醒青年朋友,“侠”“义”不能割裂,行侠需不忘正义,助人要讲原则。

荆轲是一个侠肝义胆的勇士,他刺秦的义举来自他对强秦的国仇家恨,更是出于救六国人民的侠义之心。

当下有的青少年讲究朋友义气,有时不管谁是谁非,不问青红皂白,朋友一个电话就马上前往“拔刀相助”。

我们说这不是行侠仗义,这是勇于私斗,扰乱社会治安。

“义”是“侠”的基础,行“侠”须仗“义”;不问“义”盲目行“侠”那是助纣为虐的“国之大蠢”,是不值得提倡的。

2、荆轲是一个爱国志士、勇士与智士。

西谚曰:“叛祖国犹舟人自穴其舟也,可不戒哉。

”这句话说得很有道理。

“微太子言,臣愿得谒之”一句足以将他的爱国豪情展现出来。

在这国难当头,他的反应不是退缩与投降,而是抛头颅,洒热血,愿以一死以换国之存。

荆轲以实际行动向世人展现了他的爱国壮举。

评价他为爱国志士是毫不吝惜的。

3、我常常怀念远古,那是一个充满人格魅力的时代。

那些君子翩翩风度的背后,是一个用诚实、信用、执著的信念支撑的人的结构。

那别萧萧易水而去的壮士,难道他不留恋自己的家园故国?难道他不知道深入虎穴的险恶与危难?他义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国君的忠诚和满怀对誓言的忠贞。

4、古时,荆轲因勇刺秦正为人称颂。

的确,荆轲的勇气是非同一般的,然而,我总觉得荆轲死得糊涂。

记得《三国演义》开篇第一句话是“天下分久必合,合久必分”。

纵观历史,此话可算得至理名言了。

战国后期,七个诸侯国再加上七零八碎的许多小国,中国被分得支离破碎,多年战事,弄得民不聊生。

这时候,建立一个强大统一的帝国是民心所向,可惜,荆轲不知这个理,他一心一意要杀秦王,促成那一批势单力薄的小国。

不过,荆柯毕竟只是一介书生,战国以前的历史也不很长,他不明白分久必合的道理是不足为怪的。

秦国校园课本剧剧本《荆轲刺秦王》(一)【引言】秦国校园课本剧剧本《荆轲刺秦王》(一)是一部反映中国历史上著名刺客荆轲的故事的剧本。

故事以秦国为背景,通过剧中人物的对话和情节展开,生动地再现了这段历史事件。

本剧旨在向观众传递秦国时期的政治环境和人物之间的矛盾,以及荆轲为国家和民族奉献的精神。

【正文】一、国家之危机1. 秦国统一六国的背景- 描述秦国统一的历史背景和时代背景- 秦国国力的强盛和威胁其他六国的情况2. 秦国的严酷统治- 描述秦国的暴政和苛政- 揭示秦王对百姓的残忍行为3. 荆轲的忠诚与决心- 描绘荆轲草木皆兵、爱国热情的一面- 表达荆轲对秦国统治下民众苦难的关注4. 荆轲与友人的商讨- 描述荆轲与知己商讨刺杀秦王的计划- 展现荆轲与友人之间的情感关系5. 荆轲决意刺杀秦王- 展示荆轲打算刺杀秦王的毅然决定- 强调荆轲为国家和人民献身的伟大精神二、荆轲登场1. 荆轲的刺杀计划- 详细描述荆轲精心策划的刺杀秦王的计划- 揭示荆轲的智谋和勇气2. 荆轲的人脉关系- 介绍荆轲与其他人物的关系,例如情人和知己- 表现荆轲人际交往和心理活动3. 荆轲接近秦王- 展示荆轲成功接近秦王的情节- 塑造荆轲善于伪装和机智的形象4. 荆轲的刺杀行动- 描绘荆轲刺杀秦王的紧张悬疑情节- 强调荆轲的勇敢和牺牲精神5. 荆轲的失败和悲壮身亡- 叙述荆轲刺杀秦王失败的情景- 诠释荆轲为国家和民族付出生命的意义三、国家的反应与人民的愤怒1. 秦国对荆轲刺杀的愤怒- 描绘秦国对荆轲刺杀行动的强烈反应- 揭示秦国对荆轲的懊悔和惩罚2. 荆轲在人民中的影响- 展示荆轲牺牲后人民对他的追思和怀念- 表达人民对荆轲英勇行为的敬佩和崇拜3. 秦国苛政的进一步加剧- 展现秦国苛政继续加剧的情况- 表示人民的痛苦和不满4. 人民的反抗与希望- 描绘人民对秦国统治的不满和反抗- 强调人民对美好未来的渴望5. 荆轲精神的传承与永存- 表达荆轲精神对后人的影响- 强调荆轲精神将永远传承下去四、历史的意义与启示1. 荆轲刺秦王事件的历史意义- 分析荆轲刺秦王事件对中国历史的影响- 探讨这段历史事件的重要性2. 荆轲精神的启示- 引导观众思考荆轲为国家和民族奉献的精神- 探讨荆轲精神对现代社会的启示3. 国家统一与个人权益的关系- 讨论国家统一对于个人权益的影响- 探讨国家统一与个人自由之间的平衡4. 人民反抗暴政的合法性- 探讨人民反抗暴政的合理性和合法性- 引发观众对人民权利的思考5. 历史故事对于现实的启示- 总结荆轲刺秦王事件对于现实社会的启示- 鼓励观众从历史中汲取智慧和勇气【总结】秦国校园课本剧剧本《荆轲刺秦王》(一)通过故事中的人物形象和情节,向观众传递了荆轲为国家和民族奉献的精神。

荆轲刺秦王高中课文原文荆轲刺秦王原文:燕国有勇士秦武阳,年十二,杀人,人不敢与忤视。

乃令秦武阳为副。

荆轲有所待,欲与俱,其人居远未来,而为留待。

顷之未发,太子迟之。

疑其有改悔,乃复请之曰:“日以尽矣,荆卿岂无意哉?丹请先遣秦武阳!”荆轲怒,叱太子曰:“今日往而不反者,竖子也!今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

今太子迟之,请辞决矣!”遂发。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水上,既祖,取道。

高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。

于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

译文:燕国有个勇士叫秦武阳,他在十二岁时就杀过人,人们都不敢用眼睛直视他。

于是,燕国国君命令他做燕国国使的副手。

荆轲在等待另一个人,想和他一起去秦国刺杀秦王。

而那个人在远方未来,所以荆轲决定留下等待他。

过了一段时间,燕国国君太子丹怀疑荆轲会改变初衷,就再次提醒他说:“太阳已经下山了,荆卿难道不想动身吗?我请求您让我先派秦武阳去秦国拜见秦王。

”但荆轲却愤怒地呵斥太子说:“今天去了而不能好好回来复命的,那是没有用的小子!现在拿着一把匕首进入不可预测的强暴的秦国,我之所以停留下来,是为了等待我的客人好同他一起去。

既然太子嫌我拖延时间,我现在就动身出发!”于是便出发了。

赏析:《荆轲刺秦王》是战国时期的一段历史故事。

在这个故事中,荆轲作为燕国的使者前往秦国去见秦王,试图通过行刺的方式杀死秦王,从而解救被秦国所灭的燕国。

这个故事表现了荆轲的英勇无畏和果敢决断,同时也揭示了战国时期各国之间的矛盾和纷争。

整个故事的高潮在于荆轲在易水边告别太子丹以及他在秦王宫中的刺杀行动。

在告别场景中,通过描绘高渐离的筑声、荆轲的歌声以及士人们的反应,展现出一种悲壮、慷慨的氛围。

而在刺杀场景中,作者通过一系列紧张、刺激的细节描写,使读者仿佛身临其境地感受荆轲的勇气和决断。

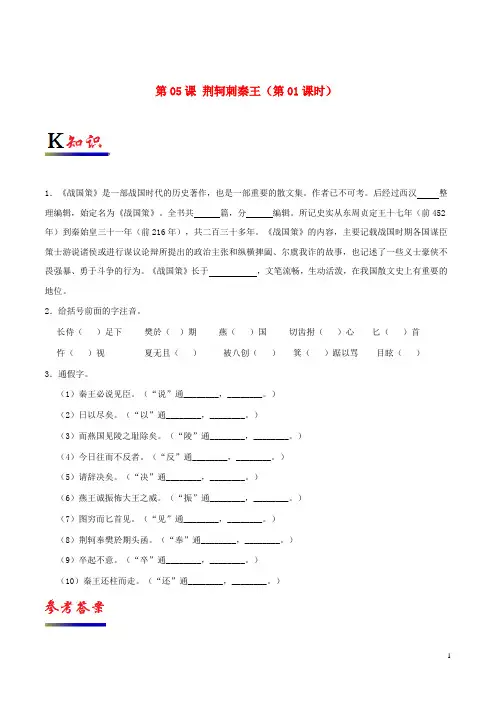

第 05 课 荆轲刺秦王(第 01 课时)1.《战国策》是一部战国时代的历史著作,也是一部重要的散文集。

作者已不可考。

后经过西汉 整理编辑,始定名为《战国策》。

全书共篇,分编辑。

所记史实从东周贞定王十七年(前 452年)到秦始皇三十一年(前 216 年),共二百三十多年。

《战国策》的内容,主要记载战国时期各国谋臣策士游说诸侯或进行谋议论辩所提出的政治主张和纵横捭阖、尔虞我诈的故事,也记述了一些义士豪侠不畏强暴、勇于斗争的行为。

《战国策》长于,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上有重要的地位。

2.给括号前面的字注音。

长侍( )足下 樊於( )期 燕( )国 切齿拊( )心 匕( )首忤( )视夏无且( ) 被八创( ) 箕( )踞以骂 目眩( )3.通假字。

(1)秦王必说见臣。

(“说”通________,________。

)(2)日以尽矣。

(“以”通________,________。

)(3)而燕国见陵之耻除矣。

(“陵”通________,________。

)(4)今日往而不反者。

(“反”通________,________。

)(5)请辞决矣。

(“决”通________,________。

)(6)燕王诚振怖大王之威。

(“振”通________,________。

)(7)图穷而匕首见。

(“见”通________,________。

)(8)荆轲奉樊於期头函。

(“奉”通________,________。

)(9)卒起不意。

(“卒”通________,________。

)(10)秦王还柱而走。

(“还”通________,________。

)13.(1)“悦”高兴 (2)“已”已经 (3)“凌”凌辱 (4)“返”返回 (5)“诀”诀别 (6)“震”震慑 (7) “现”显现 (8)“捧”双手捧着 (9)“猝”仓促,突然 (10)“环”绕1.复述故事,梳理情节。

(1)序幕(“秦将王翦破赵”——“至燕南界”):简介背景,秦军大兵压境,燕国危在旦夕。

荆轲刺秦王的故事

荆轲刺秦王的故事,是中国历史上的一段著名传说。

公元前227年,秦国统一六国成为中国的第一个封建帝国,秦始皇成

为秦王并将其国号改为秦朝。

荆轲是一个出身楚国的刺客,他被楚王派往秦国刺杀秦王,以报效楚国复兴的愿望。

荆轲深知秦王嬴政残暴嗜杀,而楚王则希望能借刺杀的机会瓦解秦国的力量。

荆轲假扮成一位剑客,来到秦朝的都城咸阳。

他慢慢建立起与秦王的亲近关系,并向秦王献上了一把名剑,以示自己的忠诚。

秦王对荆轲的忠诚感到欣赏,甚至将他任命为官员。

荆轲用这个机会窥视秦国的内部,为刺杀秦王积累情报。

在公元前227年5月,荆轲趁着秦王巡视边境的机会,带着一封表白诚意与忠诚的信函,前往秦王的霸府。

然而,荆轲展示剑术的时候,秦王突然警觉,一剑将荆轲刺穿。

荆轲的刺杀行动以失败告终。

荆轲刺秦王的故事在中国历史上被广为传颂,成为了忠诚和牺牲的象征。

虽然他没有成功刺杀秦王,但他的行动激发了后来的各个王朝和民族英雄,传承了忠诚和报国精神。

一、《荆轲刺秦王》挖空练习(《战国策》)①秦将王翦破(攻破)赵,虏(俘虏)赵王,尽(副词,表范围,全部)收(占领)其地,进兵北(名作状,向北)略(掠夺,夺取)地,至燕南界。

②太子丹恐惧,乃(连词,于是)请(请求)荆卿曰:“秦兵旦暮(名作状,早晚)渡易水,则虽欲长侍(侍奉)足下(您,对对方的尊称),岂(怎么,哪里)可得哉?”荆卿曰:“微(没有)太子言,臣愿得谒(请求)之,今行而(连,表假设,如果)无信(古:名词,信物,今:书信),则秦未可亲(亲近,接近)也。

夫今樊将军,秦王购(古:重金收买;今:购买)之金千斤,邑万家(省略句+状后,定后,秦王以千金斤,万家邑购之)。

诚(果真)能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说(通"悦〃,高兴)见臣,臣乃得有以(有用来... 的办法)报太子。

”太子曰:“樊将军以(介词,因为)穷困(古:走投无路,今:物质上不富裕)来归丹,丹不忍以(介词,因为)己之私,而(表转折,去[))伤长者(古:年长德高之人,这里是对樊将军的尊称,今:年长的人)之意,愿足下更(改变)虑之!”③荆轲知太子不忍,乃遂(同义副词,于是就)私见樊於期,曰:“秦之(取独)遇(对待)将军,可谓深(刻毒)矣。

父母宗族,皆为戮没(被动句,全都被杀死或没收入官为奴)。

今闻购将军之首,金千斤,邑万家(定后,千金斤, 万家邑),将奈何(固定搭配,怎么办)?”樊将军仰天太息流涕(古:眼泪,今:鼻涕)曰:“吾每念,常痛于骨髓(状后,常于骨髓痛),顾(只是,不过)计不知所出耳!(宾前,故不知所出计耳)”轲曰:“今有一言,可以(古:可以用来,今:表可能,能够,认可)解燕国之患,而(连词,表并列,又)报将军之仇者,何如(固定搭配,怎么样)?"樊於期乃(连词,于是)前(名作状,17.秦王惊,自引而起,绝袖18.非有诏不得上19•断其左股20.箕踞以骂曰21.乃欲以生劫之22.丹不忍以己之私六、指出下列文言句式并翻译1.此臣日夜切齿拊心也2.今日往而不反者,竖子也3.秦王购之金千斤,邑万家4.其人居远未来,而为留待5.见燕使者咸阳宫6.父母宗族,皆为戮没7.然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣8.群臣侍殿上者,不得持尺兵9.太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之10.臣乃得有以报太子11.给贡职如郡县上前)曰:“为(介词,对)之奈何(对此怎么办呢)?”荆轲曰:“愿得将军之首以(连词,表目的,用来)献秦,秦王必喜而(连词,表并列)善见臣。