七年级《论语六则》

- 格式:ppt

- 大小:2.48 MB

- 文档页数:50

21.《论语》六则【基础知识及相关背景】一、字音及词义:《论l n语》:儒家经典著作之一。

时习:按一定时间复习。

说yu :通“悦”,愉快。

愠y n:发怒。

君子:道德上有修养的人。

罔w ng:迷惑不解。

殆d i:危险。

敏而好学:聪明而且爱好学习。

敏,聪明,好,爱好,喜欢。

不耻下问:不把向地位比自己低、学识比自己差的人请教视为可耻。

耻,认为可耻。

学而不厌:学习并不感到满足。

诲hu :诱导,教导。

三人行:几个人在一起走。

三,这里不是确数。

二、相关背景:1、关于孔子孔子(前551~前479)春秋末期思想家、政治家、教育家,儒学学派的创始人。

名丘,字仲尼。

鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。

先世系宋国贵族。

五世祖木金父避难奔鲁,后定避鲁国陬邑。

父叔梁纥为鲁国武士,以勇力闻于诸侯。

孔子3岁丧父,随母亲颜征在移居阙里,并受其教。

孔子幼年,“为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容”。

少时家境贫寒,15岁立志于学。

及长,做过管理仓库的“委吏”和管理牛羊的“乘田”。

他虚心好学,学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。

30岁时,已博学多才,成为当地较有名气的一位学者,并在阙里收徒授业,开创私人办学之先河。

其思想核心是“仁”,“仁”即“爱人”。

他把“仁”作为行仁的规范和目的,使“仁”和“礼”相互为用。

主张统治者对人民“道之以德,齐之以礼”,从而再现“礼乐征伐自天子出”的西周盛世,进而实现他一心向往的“大同”理想。

孔子35岁时,因鲁国内乱而奔齐。

为了接近齐景公,做了齐国贵族高昭子的家臣。

次年,齐景公向孔子询问政事,孔子说:“君要象君,臣要象臣,父要象父,子要象子。

”景公极为赞赏,欲起用孔子,因齐相晏婴从中阻挠,于是作罢。

欲起用不久返鲁,继续钻研学问,培养弟子。

51岁时,任鲁国中都宰(一种地方官)。

由于为政有方,“一年,四方皆则之”52岁时由中都宰提升为鲁国司空、大司寇。

公元前500年(鲁定公十年),鲁、齐夹谷之会,孔子提出“有文事者必有武备,有武事者必有文备”。

论语六则原文及翻译引言:《论语》是中国古代儒家经典之一,由孔子的弟子及其再传人所记录和整理而成。

《论语》涵盖了孔子的言行,探讨了伦理道德、政治、教育等重要问题,并以简洁而深刻的语言风格广为流传。

本文将为大家介绍《论语》中的六个典型篇章,并提供原文及翻译。

一、学而篇原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”翻译:孔子说:“学习后要不断地温习,这样不是很愉快吗?有朋友从远方来,不是很喜悦吗?人们不了解我,我也不会生气,这不是君子之风吗?”二、为政篇原文:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

《诗》曰:‘星星之火,可以燎原。

’”翻译:孔子说:“修治国家要以德行为根本,就像北辰一样在固定的位置上,而其他的星辰都随之而共舞。

《诗经》中有句诗说:‘燎原之火,可以燃起大火。

’意思是小小的火苗也能引发燎原之势。

”三、里仁篇原文:子曰:“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”翻译:孔子说:“在家庭中做到仁爱的行为才是美德。

如果不选择与仁爱为伍,又怎么能理解什么是真正的仁爱呢?”四、公冶长篇原文:子谓公冶长:“可妻也,虽在缧绁之中,非其罪也。

”翻译:孔子对公冶长说:“你是可以成为贞妻的人,即使被关在牢狱之中,也不是因为你自身的过错。

”五、乡党篇原文:子谓颜渊:“惜乎!吾见其进也,未见其止也。

”翻译:孔子对颜渊说:“可惜啊!我看到过他的进步,但还没有看到他的止步。

”六、述而篇原文:子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

”翻译:孔子说:“善于引述而不自己创作,相信且喜欢古人的智慧,我觉得自己就像是老彭一样。

”结语:《论语》中的这六则篇章,涵盖了孔子在不同情境下的教导和思考。

每一篇都蕴含着深刻的道理和思想,反映了孔子对人际关系、社会道德和个人修养等方面的独特见解。

通过学习和理解《论语》中的智慧,我们可以更好地应对现实生活中的挑战,并在修身齐家治国平天下的道路上迈出坚实的步伐。

《论语》六则

《论语》六则内容及解析如下:

第一则:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)内容:孔子说:“学习并且按时地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗?”

解析:这是孔子论述学习和交友的态度。

孔子认为,学习知识要不断地复习巩固,这是很愉快的事情;有志同道合的人从远方来一起探讨学问,当然是很快乐的事情;别人不了解自己,自己并不怨恨,这不是君子之风吗?这一则里,孔子从三个层面论述了学习的态度和交友的原则。

第二则:子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)

内容:孔子说:“温习学过的知识,可以得到新的理解与体会,就可以当老师了。

”

解析:这一则讲的是学习方法,强调独立思考的必要性,因为只“温故”而不独立思考,绝对达不到“知新”的目的。

一定要将知识融会贯通,能在温习旧知识中有所发现,才“可以为师”。

第三至六则也讲述了学习方法和个人修养的道理。

例如,要端正学习态度、提高思想修养,强调随时都该反省自己;

并且强调无论何时何地,都要虚心向别人学习。

同时,还强调怀有抱负就该有坚毅的意志等。

《《论语》六则》原文、注释、译文【原文】《《论语》六则》子曰:“吾十有①五而志于学,三十而立②,四十而不惑,五十而知天命③,六十而耳顺④,七十而从⑤心所欲,不逾⑥矩⑦。

”(《为政》)宰予昼寝。

子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可杇⑧也! 于予与⑨何诛⑩?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。

于予与改是。

”(《公冶长》)子曰:“十室之邑(11),必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。

”(《公冶长》) 子在齐(12)闻(13)韶(14),三月不知肉味(15),曰:“不图(16)为(17)乐(18)之至于斯(19)也。

”(《述而》)子曰:“饭(20)疏食(21),饮水,曲肱(22)而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”(《述而》)子路、曾皙、冉有、公西华侍坐……(见本书《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)【注释】①有(yòu):同“又”,“十有五”即“十五”。

②立:有自立、成立等意思,引申为说话做事有独立见解,能立足于社会。

③知天命:简言之,谓之“知礼”;细言之,则是指对社会变化和人生道路的应变能力很强。

④耳顺:听人谈话能明辨是非,能听逆耳之言。

⑤从:随。

⑥逾(yú):超越。

⑦矩:规矩。

⑧杇(wū):通“圬”,指泥工抹墙的工具,这里作动词用,指把墙面抹平。

⑨与:语气词,同“欤”,下文“于予与改是”中的“与”同义。

⑩诛:责备。

(11)邑:古代庶民聚居之所。

(12)齐:齐国。

(13)闻:听到。

(14)韶:传说帝舜时代的音乐名。

(15)不知肉味:指身心得到了调和而消除了物欲。

(16)图:预料、料到。

(17)为:演奏和欣赏。

(18)乐:音乐。

(19)斯:这样。

(20)饭:这里是“吃”的意思,作动词。

(21)疏食:即粗粮。

(22)曲肱(gōng):即弯着胳膊。

肱,胳膊,由肩至肘的部位。

【译文】孔子说:“我十五岁开始立志学习,三十岁能自立于世,四十岁遇事就不迷惑,五十岁懂得了什么是天命,六十岁听得进不同的意见并能分辨真假,到七十岁才能达到随心所欲,想怎么做便怎么做,也不会超出规矩。

论语六则原文及赏析子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”①子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”②子曰:“学而不思则罔;思而不学则殆。

”③子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

”④子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”⑤子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

”⑥[注释、说明]①出自《学而》:学习需要不断复习才能掌握。

学了知识,按时复习,这是愉快的事。

这里既有学习方法,也有学习态度。

朋,这里指志同道合的人。

有志同道合的人从远方来,在一起探讨问题,是一种乐趣。

人家不了解,我却不怨恨,是君子的风格。

这是讲个人修养问题。

子:先生,指孔子。

时习:按一定的时间实习(或温习)。

君子:这里指道德上有修养的人。

说:通“悦”,高兴,愉快。

愠:恼恨,怨恨。

有朋自远方来,不亦乐乎:有志同道合的朋友从远方来,不也很快乐吗?②出自《为政》:复习旧的知识,能够从中有新的体会或发现。

这样,就可以做老师了。

罔:迷惑,迷惑而无所得。

殆:疑惑,精神疲倦而无所得。

温故而知新,可以为师矣:复习了旧知识,又领悟了新知识,(这样的人)就可以做老师了。

③出自《为政》:只读书而不肯动脑筋思考,就会感到迷惑;只是一味空想而不肯读书,就会有疑惑。

这里阐述了学习和思考的辩*关系,也是讲学习方法的。

④出自《公冶长》:子贡问道:“孔文子的谥号为什么叫‘文’呢?”孔子说:“他聪敏而又爱好学习,并且不以向不如自己的人请教为耻。

因此用‘文’做他的谥号。

”这里借回答子贡的问话,借题发挥,教育弟子要勤学好问。

子贡:孔子的弟子。

姓端木,名赐,字子贡。

孔文子:卫国的大夫孔圉yǔ,溢号叫“文”。

耻:以……为耻辱。

是以:因此。

⑤出自《述而》:这一则是孔子的自述,讲的是学习态度和方法。

要把学过的东西默默地记在心里,不断积累知识。

“学而不厌”,讲的是好学精神,学无止境,从不感到满足。

18.七年级语《论语》六则考点1内容理解1七年级语《论语》六则(1)学习方法:学而时习之;温故而知新;学而不思则罔.思而不学则殆。

(2)学习态度:三人行.必有我师焉;择其善者而从之.其不善者而改之;知之者不如好之者.好之者不如乐之者。

(3)做人修养:有朋自远方来.不亦乐乎;人不知而不愠;三十而立.四十而不惑……不逾矩。

2.“学而时习之”与“温故而知新”都提到温习学过的知识这一问题.两则语录强调的重点是否相同?不同.前者强调“时习”;后者强调“知新”.强调独立思考的重要性。

3.“学而不思则罔.思而不学则殆”表明了作者什么样的观点?这两句话阐明了学习与思考互相补充.相辅相成的关系。

学习是思考的基础.思考是对所学的知识的深入理解.不能忽视任何一方面。

考点2理解句子说说你对下面句子的理解。

子曰:“吾十有五而志于学.三十而立.四十而不惑.五十而知天命.六十而耳顺.七十而从心所欲.不逾矩。

”这是一个随年龄增长而思想境界逐步提高的过程。

分为三个阶段:十五岁到四十岁是学习领会阶段;五十岁、六十岁是安心立命阶段;七十岁是主观意识和做人规则融合为一的阶段。

这告诉我们.人的道德修养是伴随人的一生的.是要经过长时间的学习和培养的。

基础积累1.下列加点词语注音全正确的一项是()A.论.语(lún) 不亦说.乎(shuō)B.思而不学则殆.(tái) 人不知而不愠.(yùn)C.学而不思则罔.(wǎng) 知之者不如好.之者(hǎo)D.好之者不如乐.之者(lè) 不逾.矩(yú)2.解释下列句中加点的词。

(1)学而时.习之____________ (2)不亦说.乎____________(3)人不知而不愠.____________ (4)温故.而知新____________(5)可以.为师矣____________ (6)学而不思则罔.____________(7)思而不学则殆.____________ (8)知之者不如好.之者__________(9)好之者不如乐.之者____________ (10)择其善者而从.之__________(11)吾十有.五____________ (12)三十而立.____________(13)四十而不惑.____________ (14)不逾矩.____________3.对下列句子理解有误的一项是()A.学而时习之(学了并时常温习它)B.温故而知新(温习学过的知识.获得新的理解和体会)C.思而不学则殆(只思考而不学习就会陷入疑惑)D.知之者不如好之者(知道它比不上学好它)4.下列说法有误的一项是()A.《论语》是儒家经典之一.属于语录体。

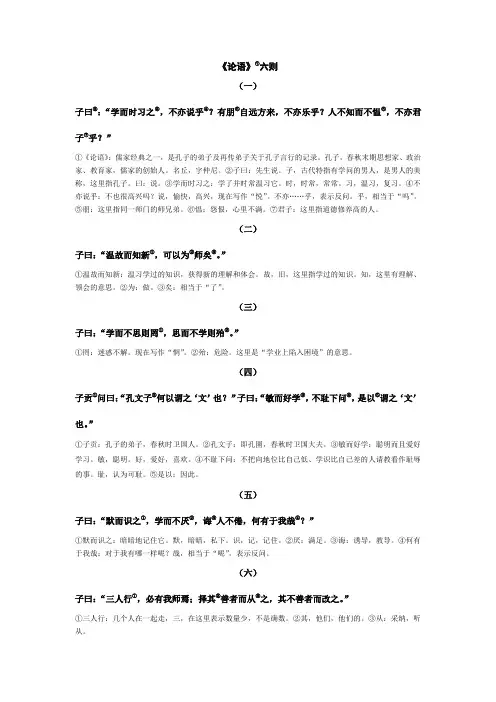

《论语》①六则(一)子曰②:“学而时习之③,不亦说乎④?有朋⑤自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠⑥,不亦君子⑦乎?”①《论语》:儒家经典之一,是孔子的弟子及再传弟子关于孔子言行的记录。

孔子,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家的创始人。

名丘,字仲尼。

②子曰:先生说。

子,古代特指有学问的男人,是男人的美称,这里指孔子。

曰:说。

③学而时习之:学了并时常温习它。

时,时常,常常。

习,温习,复习。

④不亦说乎:不也很高兴吗?说,愉快,高兴,现在写作“悦”。

不亦……乎,表示反问。

乎,相当于“吗”。

⑤朋:这里指同一师门的师兄弟。

⑥愠:怨恨,心里不满。

⑦君子:这里指道德修养高的人。

(二)子曰:“温故而知新①,可以为②师矣③。

”①温故而知新:温习学过的知识,获得新的理解和体会。

故,旧,这里指学过的知识。

知,这里有理解、领会的意思。

②为:做。

③矣:相当于“了”。

(三)子曰:“学而不思则罔①,思而不学则殆②。

”①罔:迷惑不解。

现在写作“惘”。

②殆:危险。

这里是“学业上陷入困境”的意思。

(四)子贡①问曰:“孔文子②何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学③,不耻下问④,是以⑤谓之‘文’也。

”①子贡:孔子的弟子,春秋时卫国人。

②孔文子:即孔圉,春秋时卫国大夫。

③敏而好学:聪明而且爱好学习。

敏,聪明。

好,爱好,喜欢。

④不耻下问:不把向地位比自己低、学识比自己差的人请教看作耻辱的事。

耻,认为可耻。

⑤是以:因此。

(五)子曰:“默而识之①,学而不厌②,诲③人不倦,何有于我哉④?”①默而识之:暗暗地记住它。

默,暗暗,私下。

识,记,记住。

②厌:满足。

③诲:诱导,教导。

④何有于我哉:对于我有哪一样呢?哉,相当于“呢”,表示反问。

(六)子曰:“三人行①,必有我师焉;择其②善者而从③之,其不善者而改之。

”①三人行:几个人在一起走,三,在这里表示数量少,不是确数。

②其,他们,他们的。

③从:采纳,听从。

《论语》六则翻译原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?字词:说:通假字,通“悦”,愉快高兴。

七年级古诗文诵读篇目七年级上册第六单元1.《论语六则》1.子曰:"学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎"2.子曰:"温故而知新,可以为师矣."3.子曰:"学而不思则罔,思而不学则殆."4.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”5.子曰:"三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之."6.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

”2.《木兰诗》唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆,女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵。

军书十二卷,卷卷有爷名,阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边。

不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头。

不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金析,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎。

愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将。

阿姊闻妹来,当户理红妆。

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床。

脱我战时袍,着我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙。

同行十二年,不知木兰是女郎!自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

绝谳多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”2.诗五首《题破山寺后禅院》常建清晨入古寺,初日照高林。

《论语》六则原文与译文

《论语》六则原文及译文

(一) 子曰:“学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎?”

译文:孔子说:“学习并且按时温习所学的知识,不是很愉快的吗?有朋友从远方来,不是很快乐的吗?(即使)人家不了解我也不恼恨,不就是品德高尚的人吗?”

(二) 子曰:“温故而知新,可以为师矣.”

译文:孔子说:“温习旧的知识能获得新知识新发现,(这样的人)就可以把他当做老师了。

”

(三) 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆.”

译文:孔子说:“只是机械地学习而不加以思索,那就会迷惑不解;思索了却不进一步学习,那就会精神疲惫。

”

(四) 子贡问曰:“孔文子何以谓之'文'也"子曰:"敏而好学,不耻下问,是以谓之'文'也.”

译文:子贡问道:“孔文子凭什么谥号叫做‘文’呢?”孔子回答说:“(孔文子)思考问题敏捷,学习努力,不以向不如自己的人请教为羞耻,因此称他‘文’。

”

(五) 子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

译文:孔子说:“默默地把学过的东西记下来,努力学习而不感到满足,教导别人不感到疲倦,对我来说做到了哪些呢!”

(六) 子曰:“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之.”

译文:孔子说:“几个人一起行走,其中必定有可以做我老师的人;选择他们的优点加以学习,看出那些不良方面加以改正。

”。

语文版《论语六则》(语文版七年级必修)第一课时一、简介孔子及《论语》:孔子:(公元前551——前479年),名丘,字仲尼。

鲁国陬邑(今山东曲阜)人。

孔子是我国历史上最伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。

自汉以后,孔子的思想成为两千余年封建文化的正统,影响极大,封建统治者一直把他尊为圣人。

《论语》属语录体散文,是孔子弟子及再传弟子关于孔子言行的记录,共二十篇。

内容有政治主张、教育原则等,它是研究孔子思想的主要依据。

南宋时,朱熹把它列为“四书”之一,成为儒家的重要经典。

二、朗读正音:yuèyùn wǎng dài不亦说乎不愠罔殆zhìhuìzāi yān yǐ默而识之诲哉焉矣范读:文言文的朗诵较之现代文语速要慢得多,而且节奏和停顿也较为明显。

三、疏通文意:1、“人不知而不愠,不亦君子乎?”:别人不了解自己而不怨恨,不也算得上是君子吗?2、“温故而知新,可以为师矣”:复习旧知识,能够领悟新知识,(这样的人)可以做老师了。

3、“学而不思则罔,思而不学则殆”:只是读书而不动脑筋思考,就会迷惑不解;只是思考而不学习,就会危险了。

4、“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也”:(孔文子)聪明而且爱好学习,不以向地位比自己低、学识比自己差的人请教为耻,因此(他的谥号)称他为“文”。

5、“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉”:默默地记住学过的东西,对学习从不感到满足,教导别人不感到疲倦,在我身上有哪一样呢?6、“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之”:几个人在一起走,其中一定有可以当我老师的人,选择他们的优点加以学习、采纳,他们的缺点,(如果自己也有)就加以改正。

四、分析课文:1、课文所选的六则孔子的话,看似只言片语,零碎散乱,不成体系,你认为是这样吗?为什么?提示:所选六则的中心内容都是谈学习。

2、这六则《论语》主要涉及学习哪两个方面的问题?提示:学习方法、学习态度。

《论语》六则这篇课文选自《论语》,总共六则。

其中第一、二、三则主要涉及学习方法问题,第四、五则主要涉及学习态度问题,第六则主要涉及终身学习问题。

第一则孔子提出“学而时习之”,即学习要复习的观点。

第二则提出“温故而知新”,即在温习已经学过的知识的过程中,获得新的理解和体会。

第三则提出“学而不思则罔,思而不学则殆”,即学思要结合,要辩证地对待学思之间的关系。

这三则谈的都是学习方法问题。

第四则提出“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,即要沉浸于学习,充分感受到学习的乐趣;第五则提出“三人行,必有我师”“择其善者而从之”,即随时随地向人学习,择善而从。

这两则谈的是学习态度。

第六则主要讲的是孔子终身学习,在人生的各个阶段所取得的学习效果,即“三十而立”“四十而不惑”“五十而知天命”“六十而耳顺”“七十而从心所欲,不逾规”。

课文翻译(一)孔子说:“学了并经常温习它,不也很高兴吗?有同门师兄弟从远方来(与我探讨学问),不也很快乐吗?别人不了解自己而自己又没什么不满,不也算得上君子吗?”(二)孔子说:“温习学过的知识,获得新的理解和体会,就可以做老师了。

”(三)孔子说:“只学习而不思考就会迷惑不解,只思考而不学习就会在学业上陷入困境。

”(四)孔子说:“知道它比不上喜爱它,喜爱它比不上以它为乐。

”(五)孔子说:“几个人在一起走,其中也一定有我的老师;选取他们的好的东西加以学习、采纳,他们(身上)不好的东西(自己身上如果有,就)加以改正。

”(六)孔子说:“我十五岁立志做学问,三十岁有所成就,四十岁不再疑惑,五十岁知道由天主宰的命运,六十岁可以听出话里隐而未露的意思,七十岁随自己心意,想怎样就怎样,不超越法度。

”。

论语六则翻译

《论语》是中国古代经典著作之一,记录了中国古代哲学家孔子及其弟子的言行。

下面是《论语》中的六则名言及其翻译。

一、子曰:“巧言令色鲜于礼,是为浮于唐僧,无益。

”

翻译:孔子说:“虽然能巧言令色使人印象深刻,但若不符合

礼仪,那就只是表面虚华,对他人没有实质性的帮助。

”

二、子曰:“君子坦荡荡,小人常戚戚。

”

翻译:孔子说:“君子坦荡荡,心胸开阔,小人则常常忧虑不安。

”

三、巧言不如直言,择言不如简言。

翻译:巧言不如直接坦率的表达方式,择言不如简洁明了的表达方式。

四、学而不思则罔,思而不学则殆。

翻译:只学习而不思考的话,就会变得愚昧无知;只思考而不学习的话,就会陷入危险之中。

五、不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。

翻译:只是听说不如亲自听一遍,亲自听一遍不如亲眼看一次,亲眼看一次不如亲自去实践一回,亲自实践一回不如真正去理解它。

六、温、良、恭、俭、让。

翻译:温暖、仁慈、恭谦、节俭、宽容。

这些名言以简洁的语言表达了孔子的智慧和价值观。

它们强调了真实、正直和谦虚等美德,教导人们要通过实际行动来实践自己的理念和道德准则。

这些名言在中国传统文化中有着重要的地位,至今仍然被广泛应用于教育、礼仪等方面,对于引导个人行为和社会价值观具有深远的影响。

初一语文论语六则的教案及原文论语六则是记载孔丘及其一部分弟子言行的语录体文集。

初一的学生们学习了论语六则这一课文了吗?以下是小编为大家整理推荐关于初一语文论语六则的教案以及原文带翻译,希望对大家有所帮助。

初一语文论语六则的教案教学目标1.学习古人端正的学习态度,改进学习方法。

2.学习文言字词句的含义。

3.熟练背诵并正确翻译课文。

教学重难点1.学习文言字词句的含义。

2.熟练背诵并正确翻译课文。

课时安排2课时第一课时教学过程:一、新课导入设计1.《论语》是孔子的弟子及再传弟子关于孔子言行的记录,共二十篇。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论。

它是研究孔子思想的主要依据。

东汉将其列为“七经”(七经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《论语》《孝经》)之一。

南宋时,朱熹把它和《大学》《中庸》《孟子》合为“四书”,成为儒家的重要经典。

《〈论语〉六则》主要记录孔子教育思想方面的谈话。

孔子十分重视学习态度和学习方法,学了这些语录,对于我们端正学习态度、掌握学习方法一定是大有裨益。

设计2.在源远流长的历史长河中,有不少光耀千古的文化巨人,给我们留下了极其宝贵的文化遗产,这些遗产需要我们去学习、继承。

今天我们要学习的课文就是古人留下的文字,节选自记录孔子和他的弟子言行的著作。

二、自主学习——预习与展示1.生字注音殆(dài) 论(lún)语说(yuè)罔(wǎnɡ) 好(hào) 焉(yān)惑(huò) 逾矩(yú jǔ) 愠(yùn )2.词语解释(1)重点词语说:愉快,高兴。

现在写作“悦”。

愠:怨恨,心里不满。

君子:文中指道德修养高的人。

知:这里有理解、领会的意思。

故:旧,这里指学过的知识。

矣:相当于“了”。

罔:迷惑不解。

通“惘”。

殆:疑惑。

好:喜爱。

乐:愉快,快乐。

三人行:几个人在一起走。

从:采纳,听从。

有:通“又”,用在整数与零数之间。