中医诊断学 望色

- 格式:ppt

- 大小:2.92 MB

- 文档页数:61

中医基础望诊知识点总结中医望诊是中医诊断的重要手段之一,通过观察患者的外在表现来判断患者的健康状况。

中医望诊包括望色、望舌、望脉、望面、望态等多个方面,通过综合分析这些望诊信息,可以为中医诊断提供重要的依据。

下面将就中医望诊的基础知识点进行总结。

1. 望色望色是指通过观察患者的面色、唇色、舌色等来判断患者的健康状况。

在中医看来,面色鲜明红润、气血充足的人属于健康状态,而面色苍白、唇色苍白、舌色苍白则可能是气血不足的表现。

此外,面色发黄可能与湿热内郁有关,而面色发青可能与寒邪内盛有关。

2. 望舌望舌是通过观察患者的舌质、舌苔、舌体等来判断患者的健康状况。

中医认为,舌体胖大柔软者,表气虚体肥;舌体瘦长者,表气虚体瘦;舌体红肥者,表气热;舌体淡瘦者,表气虚;舌体无力者,表气虚无力;舌体胖大泛胀者,表肥胖症等。

舌苔薄白者,表正气不振;舌苔厚腻者,表内有痰湿;舌苔黄者,表肝胆有热;舌苔白腻者,表肺有痰等。

通过观察患者的舌质、舌苔等情况,可以初步判断出患者的体质和疾病的性质。

3. 望脉望脉是通过观察患者的脉搏来判断患者的健康状况。

中医将脉象分为浮脉、沉脉、数脉、缓脉、弦脉、散脉、滑脉等多种类型,通过观察脉象的变化来判断患者的病情。

例如,浮脉多见于表证、外感病;沉脉多见于实证、内伤病;数脉多见于实证、阳病;缓脉多见于虚证、阳亏;弦脉多见于实证、肝郁等。

通过观察脉象的变化,可以初步判断患者的病情类型和疾病的性质。

4. 望面望面是通过观察患者面部的表情、眼神、皮肤状态等来判断患者的健康状况。

中医认为,面部表情活泼、眼神明亮、皮肤润泽者,体内气血充足,体质健康;面部表情呆滞、眼神无神、皮肤干燥者,体内气血不足,体质虚弱。

此外,面部出现痤疮、黄褐斑、皱纹等情况,也可以反映体内的气血状态和疾病情况。

5. 望态望态是通过观察患者的站、坐、行、卧等情况来判断患者的健康状况。

中医认为,体态端正、行走自如、坐卧舒适、精神饱满者,属健康状态;体态不端、行走困难、坐卧不安、精神呆滞者,属病态状态。

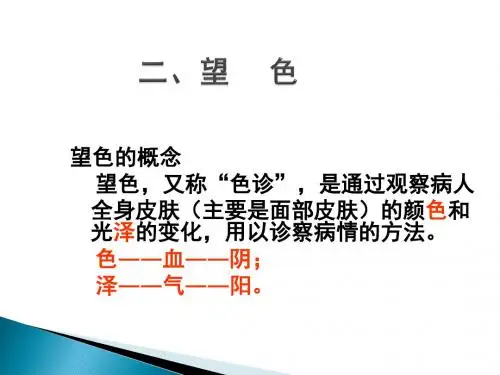

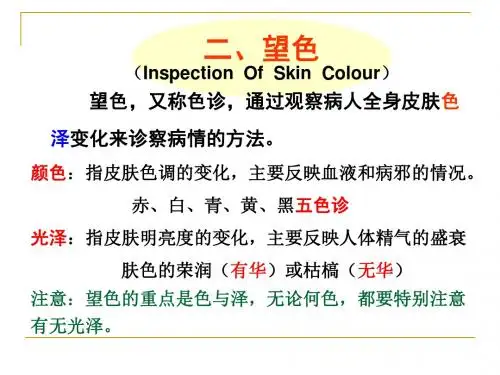

考试——中医望色望色,又称色诊,是医生通过望患者全身皮肤色泽变化来诊察疾病的方法。

色即皮肤的颜色,分为青、黄、白、赤、黑五种,简称五色;泽即皮肤的光泽,是指肤色的荣润和枯槁。

面部血络丰富,皮肤薄嫩,体内气血盛衰变化,最易通过面部色泽变化显露出来,所以望色以观察面部色泽为主。

皮肤色泽是脏腑气血之外荣。

故望色,医|学教育网搜集整理可以了解脏腑气血的盛衰,识别病邪的性质,确定病变部位,预测疾病转归。

1.常色人体在生理状态下出现的面部色泽变化,即健康人面部常见色泽,称为常色。

我国大部分人属黄种人,其正常的面色是红黄隐隐,明润含蓄。

这是精气内充、脏腑气血调和的外在表现。

但由于体质禀赋、季节、气候、环境不同而有差异,有时也可能偏红、偏黑、偏白等,但不论何色,总以明润含蓄为正常。

2.病色指人体在疾病状态下面部出现的异常色泽,称为病色。

病色可分青、黄、赤、白、黑五种,分别提示不同脏腑和不同性质的疾病,这种根据患者面部五色的变化来诊察疾病的方法,亦称“五色主病”。

(1)青色主寒证,瘀血证,痛证,惊风证。

青为经脉瘀阻,气血不通之色。

面色苍白淡青,多属寒邪外袭;面色青灰,口唇青紫,伴心胸闷痛或刺痛,为心气不足,心血瘀阻;小儿高热,鼻柱、眉间及口唇周围出现青色,常为惊风或惊风先兆。

(2)黄色主脾虚,湿证。

黄为脾虚湿盛,或脾失健运,气血生化不足,肌肤失养所致。

面色淡黄,枯槁不泽,称为萎黄,多为脾胃虚弱,气血不足;面色淡黄而虚浮,称为黄胖,医|学教育网搜集整理多因脾虚湿盛所致;身、面、目俱黄者为黄疸,黄而鲜明如橘皮色者,属阳黄,多为湿热;黄而晦暗如烟熏者,属阴黄,多为寒湿。

(3)赤色主热证,戴阳证。

赤为血液充盈于脉络的表现,但也可见于虚阳浮越于表。

邪热亢盛使血行加速,面部血络扩张,故见面色红赤。

满面通红,为实热证;两颧潮红,为虚热证;久病重病之人,面色苍白,两颧却时时泛红如妆,为虚阳外浮的戴阳证,属真寒假热之危候。

(4)白色主寒证,虚证,失血证。

《中医诊断学》学习笔记:望诊之望色古人把颜色分为五种,即青、赤、黄、白、黑,称为五色诊。

五色诊的部位既有面部,又包括全身,所以有面部五色诊和全身五色诊称望色,但由于五色的变化,在面部表现最明显,因此,常以望面色来阐述五色诊的内容。

望面色要注意识别常色与病色。

常色:常色是人在正常生理状态时的面部色泽。

常色又有主色、客色之分:所谓主色,是指人终生不改变的基本肤色、面色。

由于民族、禀赋、体质不同,每个人的肤色不完全一致。

我国人民属于黄色人种,一般肤色都呈微黄,所以古人微黄为正色。

在此基础上,有些人可有略白、较黑、稍红等差异;人与自然环境相应,由于生活条件的变动,人的面色、肤色也相应变化叫做客色。

例如,随四时、昼夜、阴晴等天时的变化,面色亦相应改变。

再如,由于年龄、饮食、起居、寒暖、情绪等等变化,也可引起面色变化,也属于客色。

常色有主色,客色之分,其共同特征是:明亮润泽、隐然含蓄。

病色:可以认为除上述常色之外,其他一切反常的颜色都属病色。

病色有青、黄、赤、白、黑五种。

现将五色主病分述如下:青色:主寒证、痛证、瘀血证、惊风证、肝病。

青色为经脉经阻滞,气血不通之象。

寒主收引主凝滞,寒盛而留于血脉,则气滞血瘀,故面色发青。

经脉气血不通,不通则痛,故痛也可见青色。

肝病气机失于疏泄,气滞血瘀,也常见青色。

肝病血不养筋,则肝风内动,故惊风(或欲作惊风),其色亦青。

如面色青黑或苍白淡青,多属阴寒内盛;面色青灰,口唇青紫,多属心血瘀阻,血行不畅;小儿高热,面色青紫,以鼻柱,两眉间及口唇四周明显,是惊风先兆。

黄色:主湿证、虚证。

黄色是脾虚湿蕴表现。

因脾主运化,若脾失健运,水湿不化;或脾虚失运,水谷精微不得化生气血,致使肌肤失于充养,则见黄色。

如面色淡黄憔悴称为萎黄,多属脾胃气虚,营血不能上荣于面部所致;面色发黄而且虚浮,称为黄胖,多属脾虚失运,湿邪内停所致;黄而鲜明如橘皮色者,属阳黄,为湿热熏蒸所致;黄而晦暗如烟熏者,属阴黄,为寒湿郁阻所致。

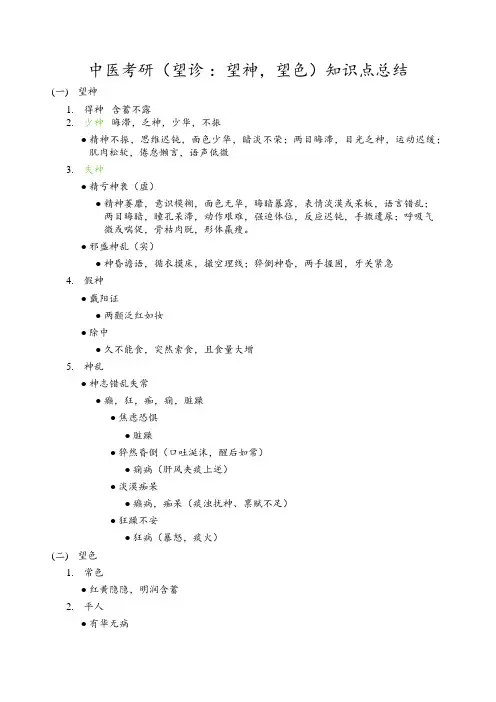

中医考研(望诊:望神,望色)知识点总结(一)望神1.得神含蓄不露2.少神晦滞,乏神,少华,不振●精神不振,思维迟钝,面色少华,暗淡不荣;两目晦滞,目光乏神,运动迟缓;肌肉松软,倦怠懒言,语声低微3.失神●精亏神衰(虚)●精神萎靡,意识模糊,面色无华,晦暗暴露,表情淡漠或呆板,语言错乱;两目晦暗,瞳孔呆滞,动作艰难,强迫体位,反应迟钝,手撒遗尿;呼吸气微或喘促,骨枯肉脱,形体羸瘦。

●邪盛神乱(实)●神昏谵语,循衣摸床,撮空理线;猝倒神昏,两手握固,牙关紧急4.假神●戴阳证●两颧泛红如妆●除中●久不能食,突然索食,且食量大增5.神乱●神志错乱失常●癫,狂,痴,痫,脏躁●焦虑恐惧●脏躁●猝然昏倒(口吐涎沫,醒后如常)●痫病(肝风夹痰上逆)●淡漠痴呆●癫病,痴呆(痰浊扰神、禀赋不足)●狂躁不安●狂病(暴怒,痰火)(二)望色1.常色●红黄隐隐,明润含蓄2.平人●有华无病●如白裹朱、如鹅羽、如罗裹雄黄、如苍俾之泽,如重漆色●无华将病●如赭、如盐、如黄土、如蓝、如地苍(较短)3.病人●有华主生(善色)●如鸡冠、如豚膏、如蟹腹、如翠羽、如乌羽(动物)●无华主病●如衃血、如枯骨、如枳实、如草兹、如炲4.五色主病●赤色●热证●实热●满面通红●虚热●午后两颧潮红●戴阳证●久病、重病,泛红如妆●白色●虚证(气血阳),寒症,夺气,失血●血虚、失血●淡白无华●阳虚●㿠白●阳虚水泛●㿠白而虚浮●大失血,阳气暴脱,阴寒内盛●苍白●黄色●脾虚,湿证●脾胃气虚●萎黄(淡黄,枯槁)●脾虚湿蕴●黄胖(黄而虚浮)●湿热●黄疸:阳黄(鲜明,橘皮色)●寒湿●黄疸:阴黄(晦暗,烟熏色)●青色●寒证,气滞,血瘀,疼痛,惊风●青黄●肝郁脾虚●小儿眉间、鼻柱,唇周发青●惊风●面色淡青或青黑●寒盛、痛剧●突见面色青灰,口唇青紫,肢凉脉微●心阳暴脱,心血瘀阻(真心痛)●久病面色与口唇青紫●心气、心阳衰微,血行瘀阻●肺气闭塞,呼吸不利●黑色●肾虚,寒证,水饮,瘀血,剧痛●病人面色发黑●肾阳虚衰,水寒内盛,血失温养●因剧痛,脉络拘急,血行不畅●面黑暗淡或黎黑●肾阳虚●面黑干焦●肾阴虚●眼眶周围发黑●肾虚水饮●寒湿带下●面色黎黑,肌肤甲错●血瘀日久●青风寒滞痛瘀,黑肾饮寒痛瘀,赤热戴,黄脾湿,白气血失阳虚寒(三)望形体1.体强不易生病2.体弱抗病力弱,容易患病3.肥胖肥人多痰,多湿4.消瘦瘦人多火(四)望小儿食指络脉1.三关测轻重2.浮沉分表里3.红紫辨寒热●鲜红●外感表证、寒证●紫红●里热证●青色●疼痛、惊风●淡白●脾虚、疳积●紫黑●血络瘀闭,危重4.淡滞定虚实。

中医望色十法口诀中医望色十法口诀,是古代中医在治病诊断中使用的一种望诊方法,是一种通过观察人体外部的生理现象,来了解内部病理情况的方法。

该口诀是中医医师在望诊时需要掌握的基本技能之一,包含了眼部、面部、肌肤、唇舌等方面的观察内容,可以帮助医师做出更加准确的诊断和治疗方案。

一、目色诊察,看眼珠子的颜色、大小、运动等情况来判断身体健康状况。

二、鼻色嗅察,观察鼻头、鼻翼、鼻孔的颜色,感受鼻息等来判断身体加病情况。

三、唇色观察,观察唇色的深淡、滋润度、红润度等来判断身体健康状况。

四、舌象摸察,观察舌质、舌苔、舌色等来判断身体内部病变情况。

五、头面上色,观察头面的色泽,判断出血液循环、经络、气血方面的问题。

六、须髯发指,观察须髯、鬓发、头发、手指甲等,可推断诸多疾病。

七、声音闻察,听病人说话的语调、音调、哽咽等情况,判断病人的体质健康水平。

八、发汗出风,观察皮肤出汗状况、出汗部位、出汗量等,来判断身体是否健康。

九、目系根源,通过观察眼神、眼泪、睫毛、眼球在眼眶中的位置等来推断身体状况。

十、肌肤凝神,观察肌肤的厚薄、光泽度、皮肤弹性等情况,来判断身体内部气血状况。

以上十法,是中医医师在诊断中用到的基本方法,十分精准、简单易行。

在日常生活中,我们也可以通过这些方法,观察身体的外部状况,来判断自己的身体健康状况,及时发现身体问题,提前预防或治疗疾病。

比如,在观察唇色时,如果发现唇色偏暗,可能是体内气血运行不畅,可以通过膳食调理、中草药生腌制的饮食法来帮助调节体内气血;如果观察舌象,发现舌苔颜色较白,可能是湿热内盛的症状,可通过中草药的排毒和祛湿来改善症状。

总之,中医望色十法口诀是中医学经典知识之一,对于中医医师诊断和治疗疾病有很大帮助。

对于日常人们来说,也可以通过这种方法,关注自己身体状况,及时预防和治疗疾病,更好地保持身体健康。

望诊常用知识点总结一、望色1. 面色:根据面色来判断病人的气血状况,如面色苍白、面赤、面黄等,进而分析病人体内气血的盛衰。

2. 眼白色:正常为洁白,若出现有黄色、赤色或灰白色,常与肝火或肝郁有关。

3. 唇色:正常为红润,若出现苍白、紫绀等情况,可能与气血不足相关。

二、望神志1. 眼神:通过观察病人的眼部表情和眼神,可以了解其精神状态和疾病情况。

2. 病态:如眼目幽沉无神,眼部出现水肿等病态表现,可能与湿热或气血不畅相关。

三、望舌1. 舌质:通过观察舌体的形态和颜色,可以反映出病人的基本状况,如舌体苍白、红绛、紫暗等,不同舌质可能与不同的疾病有关。

2. 舌苔:观察舌面的舌苔情况,可以了解病人的病情,如舌苔黄腻、白腻、苔色薄等,每种情况都可能反映出不同的病理变化。

四、望色色、望动态1. 望色色:观察身体局部的皮肤颜色、血管情况等,可以了解病人的气血状况,如皮肤苍白、发绀、静脉充盈度等。

2. 望动态:观察病人的步态、姿势、手足的舞动等动态表现,可以了解病人的气血状况和身体的协调性。

五、望声1. 气音:通过病人的呼吸音和呼吸声,可以了解其呼吸系统的状况,如呼吸急促、气息粗、气息微弱等反映出不同的病理情况。

2. 胸鸣:观察病人的胸部是否有鸣声、咳嗽声等,可以了解其肺部状况。

以上是望诊常用的知识点总结,望诊是中医诊断中的重要方法,通过对病人的面色、舌象、眼底、肢端等进行观察,可以了解病人的病情和体质状况,为后续的诊断和治疗提供重要的参考依据。

以此为依据,医生可以更准确地判断病人的病情,制定合理的治疗方案,提高治疗效果。

同时,对于广大患者来说,也能够通过望诊的方法了解自身的体质状况,及时进行调理和预防疾病的发生。

因此,掌握望诊的常用知识点,对于医生和患者都具有重要的意义。

《中医诊断学》讲课稿:全身望诊——望色同学们上午好,现在上课。

首先把上一次讲课的内容简单复习一下。

我们上一次主要是讲望神,神是精气的外露,神以精气作为物质基础,神是整个生命活动的总体状态的一种总评估,总的概括。

望神主要是从眼睛、神情、色泽和体态这四个方面来进行观察,两目、面色、神情和体态这四个方面来进行观察。

神,我们把它分为得神、少神、失神、假神和神乱五种类型。

得神是一种好的表现,说明精气充沛,身体健康,即使患病也比较轻,预后比较好。

少神讲的(是)神气不足,说明精气虚衰,精气不足,脏气虚弱,患病多半指的虚弱证。

失神是病情很严重,有两种情况的失神,一种是精亏神衰而失神,精亏神衰,精气衰竭了,神气要衰亡;第二种是邪盛神乱的失神,是由于邪闭心神所导致的神志昏迷。

第四种是讲的假神,在病情危重的情况下出现一些假象,暂时的精神“好转”,要见亲人,想吃饮食,想活动等等,是一种假象,我们叫做“回光返照”、“残灯复明”。

要注意鉴别假神和真正的重病的好转。

神乱就是讲的精神错乱,神情不正常,主要包括了焦虑恐惧、淡漠痴呆、狂躁妄动、突然昏倒,等等这样一些表现。

应当注意比较一下,神志错乱和邪盛神乱而失常的区别,邪盛神乱是讲的全身病情严重,邪气很重,邪闭了心神;这个神志错乱是讲的暂时性的精神不太正常,一般来说不是神志昏迷,而是错乱,当然痫病它也出现昏迷。

它整个全身情况不像邪盛神闭的那样的以神志昏迷为突出表现。

在望神的时候,我们应当要注意,要学生注意一些问题,一个是要“一会即觉”。

我们俗话说是一见钟情,我们应该是一见、一望就能够知神,病人进来,一看就知道这个人有神无神,还是少神还是失神。

要(有)一种迅速敏捷的综合判断的这样一种观察判断能力,就是第一印象。

一见钟情就是第一印象,并没有经过认真地详细地考验。

那我们观察病人的时候也是,一进来以后,给他(形成)一个总的印象。

病人也可能没说话,也没有描述病情,但我们给他(形成)一个总印象。

望诊的相关知识点总结一、望色望诊的第一个要点是望色。

望色主要从两个方面进行观察,一个是望面色,另一个是望目色。

望面色是指观察病人面色的一般情况。

中医认为面色是反映人体气血运行状况的窗口,通过人的面色可以初步判断出病人的气血状况。

举个例子,面色苍白可能表示病人气血不足,而面色潮红可能表示病人气血亢盛等等。

望目色是指观察病人眼睛的颜色和神采。

中医认为眼睛是心窍之府,对心神情况的变化尤为敏感。

通过观察瞳孔和眼晴的颜色以及神态表情,可以初步判断一个人的心情和精神状态。

比如,眼底微黄可能表示病人有湿热内盛的情况,而眼神呆滞可能表示病人气血不足等等。

二、望舌苔望舌苔是望诊的第二个要点。

中医认为舌苔是人体的肠胃情况的直接反映,通过观察病人的舌头颜色、形态以及舌苔的厚薄和颜色等,可以初步判断出病人的肠胃情况。

比如,舌头发胖且舌苔较厚可能表示病人有湿热内盛的情况,而舌头较瘦并且舌苔比较薄可能表示病人气血不足等等。

三、望脉息望脉息是望诊的第三个要点。

中医经络学说认为人体内有主要经络,脉搏是经络气血的表现。

望脉息主要是通过观察病人的脉搏情况来判断其病情。

望脉时需要注意脉象的频率、力度、节律和深浅。

比如,脉象弦细可能表示病人风寒外袭,而脉象沉弱可能表示病人气血不足等等。

四、望形态望形态是望诊的第四个要点。

它主要是通过观察病人的体态和病征的表现来判断其病情。

病征包括病人的行走方式、姿势和表情等等,通过观察这些可以初步判断出病人的疾病类型和程度。

五、望诊的应用望诊可以在很多疾病的诊断中起到重要的作用。

比如,在感冒、咳嗽、腹泻、风湿病等疾病的诊断中,望诊是非常重要的诊断手段之一。

通过仔细观察病人的面色、眼神、舌苔、脉象以及体态,可以有效地判断出病人的病情,为后续的治疗提供依据。

综上所述,望诊是中医诊断中重要的一部分,通过仔细观察病人的面色、眼神、舌苔、脉象以及体态等,可以初步判断出病人的病情和病程,为后续的治疗提供依据。

望诊在中医诊疗中有着不可替代的作用,成为中医诊断的重要手段之一。

中医诊断学望色1.望色:通过观察患者面部及全身皮肤的色泽变化来诊察病情的方法。

2.面部色诊原理:面部血管丰富,为脏腑气血之外荣;面部皮肤薄嫩外露,色泽变化易于观察;面色可以反映身体的阴阳。

3.面部色诊以望面部色泽为主,色泽颜色:是物质的固有属性,属阴光泽:属阳望色与察泽必须结合,但对预测病情转重和转轻,泽比色更有意义。

(因为阳为能量,阴为物质,无阳有阴此人为死人,故生命活动由阳来主导。

)4.面部色诊的意义:判断气血盛衰,识别病邪性质,通过五色与五脏对应关系(五行)/面部脏腑分布划分法/《素问刺热》分候法来确定病变部位,预测疾病轻重预后。

5.《素问刺热》分候法:适用于外感热病/部分内伤病。

额部候心,鼻部候脾,部候肾,左颊候肝,右颊候肺。

6.面部脏腑分布划分法:适用于脏腑杂病/内伤疾病脑门正中间——天庭——面首紧贴于肺靠上一点——阙上——咽喉两眉中间——阙——肺整个鼻子——明堂鼻根——山根/下极——心(此处若有重横纹,则心有问题;有竖纹是因为皱眉头;按压若酸胀,则可能经络不通)鼻梁——肝(鼻梁不挺则可能是肝有先天性问题,要么过弱,要么过强)鼻尖——准头/面王——脾(鼻头红肿生疖则可能脾胃有问题)脾的两边——胃(若此处经常起痘痘,则中焦脾胃有热,胃火大;此处皮肤粗糙,比较红,毛孔大,则脾胃湿热,日久熏蒸导致)肝的两边——胆颧骨——小肠颧骨下方——大肠(若颧骨、颧骨下方、甚至连鼻翼也一起起痘痘,则胃肠湿热,胃中有火,与长期饮酒或过食辛辣有关,此时应一同关注其大便情况)两颊即腮帮子——肾(若此处甚至连下颌一起起痘痘,痘痘颜色偏暗,则下焦湿热)仁中——子宫和膀胱“明”,指有光泽,为阳“晦暗”,指阳气不足明润“润”,指滋润细腻有弹性,为阴“枯槁”,指阴气不足含蓄:指精气内含“暴露”,指精气外泄8.善色:面色发生改变,但光泽尚在,虽病但脏腑精气未衰,胃气尚能上荣于面,多数新病、轻病、阳证,易于治疗,预后较好。

9.恶色:面色改变且晦暗枯槁,脏腑精气已衰,胃气不能上荣于面,多数久病、重病、阴证,不易治疗,预后较差。

望色常色【含义】:健康人面部皮肤的色泽。

【特点】:明润、含蓄。

【意义】:明润:光明润泽;是有神气的表现。

精充神旺,气血津液充足,脏腑功能正常;含蓄:红黄隐隐,含于皮肤之内,而不特别显露。

是胃气充足,精气内含而不外泄。

面色青灰【青色主病】:主寒证、痛证、瘀血证、惊风证、肝病。

【图示】:面色青灰,口唇青紫,多属心血瘀阻,血行不畅。

满面通红【赤色主病】:主热证。

气血得热则行,热盛而血脉充盈,血色上荣,故面色赤红。

【图示】:满面通红——实热证,主里热亢盛两颧潮红【赤色主病】:主热证。

气血得热则行,热盛而血脉充盈,血色上荣,故面色赤红。

【图示】:两颧潮红——虚热证,主阴虚火旺面色苍白【白色主病】:主虚寒证,血虚证。

白色为气血虚弱不能荣养机体的表现。

阳气不足,气血运行无力,或耗气失血,致使气血不充,血脉空虚,均可呈现白色。

【图示】:面色苍白,多属气虚血少或阳虚寒盛,气血不荣于面。

面色萎黄【黄色主病】:主湿证、虚证。

黄色是脾虚湿蕴表现。

因脾主运化,若脾失健运,水湿不化;或脾虚失运,水谷精微不得化生气血,致使肌肤失于充养,则见黄色。

【图示】:面色淡黄憔悴——萎黄,主脾胃气虚,营血不能上荣于面。

面色黑【黑色主病】:主肾虚证、水饮证、寒证、痛证及瘀血证。

黑为阴寒水盛之色。

由于肾阳虚衰,水饮不化,气化不行,阴寒内盛,血失温养,经脉拘急,气血不畅,故面色黛黑。

【图示】:面黑而焦干,多为肾精久耗,虚火灼阴。

中医诊断——中医望“色”的方法及所主概论:1.定义望色:是指观察人体皮肤色泽变化以诊察病情的方法,又称“色诊”。

色:颜色,即色调变化。

泽:光泽,即明亮度。

2.内容:皮肤色泽,体表黏膜、排出物等颜色3.重点:面部皮肤的色泽。

(一)望色的原理与意义1.望色、泽的意义(1)颜色可以反映气血的盛衰和运行情况,并在一定程度上反映疾病的不同性质和不同脏腑的病证。

(2)光泽皮肤的光泽是脏腑精气盛衰的表现。

凡面色荣润光泽者,为脏腑精气未衰,属无病或病轻;凡面色晦暗枯槁者,为脏腑精气已衰,属病重。

2.望面色的原理①面部的血脉丰富,脏腑气血充盈而为之所荣;②面部皮肤色泽变化易于观察,脏腑的虚实、气血的盛衰,皆可通过面部色泽的变化而反映出来。

3.面部脏腑分候《素问·刺热》——额部候心、鼻部候脾、左颊候肝、右颊候肺、颏部候肾。

(二)常色定义:指人体健康时面部皮肤的色泽。

特点:红黄隐隐,明润含蓄。

(1)红黄隐隐:面部红润之色隐现于皮肤之内,由内向外透发,是胃气充足、精气内含的表现。

(2)明润含蓄:面部皮肤光明润泽,神采内含,是有神气的表现,说明人体精气充盛、脏腑功能正常。

内容:包含主色和客色两部分。

1.主色个人生来所有、一生基本不变的肤色称为主色,属个体肤色特征。

2.客色因季节、气候、昼夜等外界因素变动而发生相应变化的肤色,称为客色。

(三)病色定义:人体在疾病状态时面部显示的色泽,称为病色。

表现:①晦暗枯槁:即面部肤色暗而无光泽,是脏腑精气已衰,胃气不能上荣的表现。

②暴露浮现:即某种面色异常明显地显露于外,是病色外现或真脏色外露的表现。

分类:根据病色有无光泽,分为善色与恶色。

1.病色善恶(1)善色定义:凡五色光明润泽者为善色,亦称“气至”。

意义:说明病变尚轻,脏腑精气未衰,胃气尚能上荣于面,多见于新病、轻病,其病易治,预后较好。

(2)恶色定义:凡五色晦暗枯槁者为恶色,亦称“气不至”。

意义:说明脏腑精气已衰,胃气不能上荣于面,多见于久病、重病,其病难治,预后不良。