坐标图解题思路

- 格式:doc

- 大小:137.50 KB

- 文档页数:7

高中化学坐标图形题类型及其解题分析作者:宋浩祺徐炳锋来源:《中学生数理化·教与学》2019年第02期化学课程在高中理综占据极为关键的地位,化学坐标图形题更是在高考中出现率较高的题型,其在高考化学考试中占据较大分值.因此,想要提升高中生化学成绩,势必需要学会化学坐标图形题的解题技巧.新课标化学考试大纲明确指出,要运用实际实物、实物模型或图形图标,观察现实社会、实际生活及大自然中的化学现象,促使学生得到感性知识,培养学生初步认识、加工、吸收知识等能力,将解决问题过程通过图表、模型等方法表达出来,赋予学生解释化学现象的能力.一、化学坐标图形题解题面临的困境随着新课改进程的逐步深入,要求学生应该具有良好的综合素养和能力.为全面落实双导师制,高中化学教育人员也应紧紧围绕双导师进行交流.但在化学教研组讨论中,认识到学生对于解化学坐标图形题面临困境,主要表现在下列方面:(1)学生并未全面掌握所学的化学知识,相关的化学知识点难以连贯起来,导致学生的化学知识系统存在一定的漏洞,直接影响其对于这类题型的解决.(2)学生对化学坐标图形图进行解答时,自身解题思路不清晰,对于问题的分析及知识推理明显不足,无法达到举一反三的效果,不利于提升解答这类题目的能力.(3)学生并未深入理解化学坐标图形题中涉及图形代表的含义,导致其在解题中,难以找到隐含的条件,无法轻松解答这类题.二、解化学坐标图形题的技巧1.加强基础知识学习.高中化学不仅包括理论知识学习,也包括应用化学知识解题的技能学习.高考坐标图形题能够把深奥的化学理论知识融入其中,不单考查学生灵活应用化学理论知识,也可以展现出学生对这类题的识别与分析能力.而让学生掌握高中化学坐标图形题的解题技巧,能有效提升学生的逻辑思维能力和解题能力.对高中化学这门学科进行教学时,想要提升学生解答化学坐标图形题的能力,教师必须在日常教学中注重不断强化学生基础知识的学习,使学生了解到各知识点之间的联系,逐步完善其化学知识体系,为更好地解答这类题型奠定基础.2.深入分析坐标图形含义.如果要提升高中生对于化学坐标图形题的解题能力,一线教育者可以引导学生深入研究化学坐标图形,明确图形代表的化学含义,具体表现在以下几个方面:要让高中生了解横轴坐标所代表的含义,并把不同类化学坐标图形知识搭配起来,组成连贯的知识体系.让学生了解坐标图形内的起、交、拐、终这四点,在坐标图像题目内的含义,并把起点和终点显示的化学反应初始与平衡状态融入在一起,为后续展开分析打下基础.同时,要让学生了解每一段坐标图形变化情况,比较横纵坐标,判定其化学反应状态,进而确定化学平衡方向.而在多变量条件下,要让学生合理控制变量,并与各类化学知识连贯起来,深入分析图形图标.例如:反应aA(g)+bB(g)催化剂cC(g)(ΔH解答下列问题:(1)在相应地化学方程式中,a∶b∶c为;(2)A平均反应速率vI(A)、vⅡ(A)、vⅢ(A),它们自大至小排列如下;解析:通过分析图像可在,当第Ⅰ阶段处于平衡状态下,A、B、C三者之间的浓度变化量依次为1.0、3.0、2.0.问题(1)的答案为:1∶3∶2.在此基础上,对A平均反应速率进行求解,依次为0.05mol/(L·min)、0.0253mol/(L·min)、0.012mol/(L·min),从大至小排列顺序如下:vI(A)>vⅡ(A)>vⅢ(A).总之,日常开展化学教学时,教师必须加大对于化学坐标图形题的教学力度,促使学生掌握这类题型解题技巧,提升学生的解题能力.。

中考物理复习专题——坐标图象题坐标曲线信息题的解题思路为:(1)明确图象中纵坐标、横坐标所标示的物理量;(2)注意坐标轴上最小格的数;(3)明确图象所表达的物理意义及过程;(4)分析图象变化的特点,确定特殊点和特殊线段;(5)读出图象中纵坐标、横坐标所标示的物理量的值.类型一光学相关曲线题(v-u图象)1.某班同学在探究“凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透镜的距离u之间关系的图象,如图所示,下列判断正确的是( )A.该凸透镜的焦距是16cmB.当u=12cm时,在光屏上能得到一个正立、缩小的实像C.当u=20cm时,在光屏上能得到一个放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的D.把物体从距凸透镜24cm处移动到12cm处的过程中,像逐渐变大D 解析:由图知,当物距为16cm时,像距也为16cm,根据凸透镜成像的规律,物距等于2倍焦距时,成倒立、等大的实像,此时像距与物距相等.所以2f=16cm,则f=8cm,故A错误;f=8cm,2f=16cm,当u=12cm时,物距处于f和2f之间,所以成倒立、放大的实像,故B错误;当u=20cm时,此时物体处于2倍焦距以外,此时成倒立、缩小的实像,照相机就是利用该原理制成的,故C错误;把物体从距凸透镜24cm处移动到12cm处的过程中,即物距变小,像距变大,所以像逐渐变大,故D正确.2.小明同学做“探究凸透镜成像规律”的实验时,根据记录的实验数据,绘制出像距随物距变化的图线,如图所示.从图中可知,小明所用的凸透镜焦距是10 cm.当物距为50cm时,成倒立、缩小(选填“放大”或“缩小”)的像.解析:由图知,当物距等于20cm时,像距也为20cm,根据凸透镜成像的规律,当物距等于2倍焦距时,像距也为2倍焦距,像距等于物距,所以20cm=2f,则f=10cm.如果把物体放到距凸透镜50cm处,50cm>2f,因此光屏上得到倒立、缩小的实像.类型二热学坐标曲线题(T-t图象)3.如图甲所示,是小宇设计的“探究水沸腾时温度变化的特点”实验装置,根据实验数据,描绘出水的温度随时间变化的关系图象,如图乙.(1)水的沸点是98 ℃.(2)实验时大气压小于(选填“大于”、“等于”或“小于”)1个标准大气压.(3)为了缩短把水加热到沸腾的时间,请提出一条可行的措施减少水的质量.解析:(1)由图可知,水在98℃时吸热但温度不变,故水的沸点为98℃;(2)水的沸点是98℃,低于标准大气压下的沸点100℃,所以当时大气压小于标准大气压;(3)为减少加热时间,可以给烧杯加盖或适当减少水的质量或适当提高水的初温.4.用两个相同的电热器给质量同为2kg的物质甲和水加热,它们的温度随时间的变化关系如图所示,据此判断甲物质10min吸收的热量为 2.52×105 J.[c水=4.2×103J/(kg·℃]解析:用两个相同的电热器给质量相同的物质甲和水加热,由图象可知,水温度升高60℃需要20min,物质甲温度升高60℃需要10min.因为物质吸收的热量和时间成正比,所以,质量相同的物质甲和水升高相同的温度需要吸收的热量关系为:Q水吸=2Q甲吸.由Q吸=cmΔt 得c水=2c甲.又因为c水=4.2×103J/(kg·℃),所以c甲=c水=2.1×103J/(kg·℃),甲物质10min升高了60℃,Q甲吸=c甲m甲Δt甲=2.1×103J/(kg·℃)×2kg×60℃=2.52×105J.5.如图甲,是“探究某种固体物质熔化时温度变化规律”的实验装置(该物质的沸点为217.9℃).图乙是根据实验数据描绘出的该物质在熔化过程中温度随时间变化的图象.(1)该物质的熔点是80 ℃.(2)该物质在AB段的比热容小于(选填“大于”、“小于”或“等于”)在CD段的比热容.(3)实验小组的同学发现加热20min后继续加热,被研究物质的温度却不再升高,这是因为水已经到达沸点,开始沸腾,继续加热温度不再升高.解析:(1)由图乙可知,BC段是该物质的熔化过程,对应的温度就是该物质的熔点为80℃;(2)由图乙可知,该物质在AB段升温比CD段快,说明CD段的比热容比AB段大;(3)由甲图可知,某物质采用水浴法加热,加热20min后,烧杯中的水已经沸腾,继续加热,水的温度不再升高,故被研究的物质温度不再升高.6.如图所示的四幅图象中能反映晶体凝固特点的是( )D 解析:晶体凝固前放热温度降低,凝固时放热但温度保持不变.A图在整个过程中温度有上升的趋势,是熔化图象,又因为有一段时间内物质吸热,温度不变,说明有一定的熔点,因此为晶体的熔化图象,故A不合题意;B图在整个过程中温度有下降的趋势,是凝固图象,又因为该物质没有一定的凝固点,所以是非晶体的凝固图象,故B不合题意;C图在整个过程中温度有上升的趋势,是非晶体熔化图象,故C不合题意;D图在整个过程中温度有下降的趋势,是凝固图象,又因为有一段时间内物质放热,温度不变,说明有一定的凝固点,因此为晶体的凝固图象,故D符合题意.7.如图甲所示为某物质的熔化图象,根据图象可知( )A.该物质是非晶体B.第15min该物质处于液态C.若将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙所示),则试管内冰的质量会逐渐增加D.图乙中,冰水混合物的内能会逐渐增加C 解析:由图象可知,整个过程中温度有上升的趋势,所以是熔化图象;又因为该物质在熔化过程中温度保持不变,所以该物质是晶体,故A错误.由图甲可知,该物质从第10min开始熔化,到第20min时全部熔化;则第15min时处于固液共存状态,故B错误.冰水混合物的温度是0℃,由图象知,该物质熔化时的温度是-2℃;将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中时,冰水混合物会向该物质放热,内能减小,冰水混合物中的水会符合凝固结冰的条件,所以冰水混合物中的冰会变多,即冰的质量将变大,故C正确,D错误.类型三 力学曲线题8.如图甲所示,水平地面上的物体,受到方向不变的推力F 的作用,其F -t 和v -t 的图象分别如图乙、丙所示.由图象可知,0~3s 内,推力对物体做功 0 J ;t =5s 时,物体受到的摩擦力是 6 N.解析:由丙图知:0~3s 内物体的速度大小为零,物体处于静止状态,有力无距离,所以,推力对物体做功0J.由丙图知,9s ~12s 时,物体匀速运动,由乙图知,9s ~12s 时,F =6N ,所以摩擦力与推力F 平衡,大小为6N.3s ~6s 之间,物体加速运动,受力不平衡,推力大于摩擦力;但由于物体对地面的压力和接触面的粗糙程度没有改变,所以摩擦力大小不变;即仍为6N.9.如图甲所示,在粗糙程度相同的水平地面上放一重为5N ,底面积为20cm2的物体A .用水平拉力F 作用于A 物体,拉力F 的大小与时间t 的关系和A 物体运动速度v 与时间t 的关系如图乙所示.物体对水平地面的压强是 2500 Pa ,由图象可知,物体在3s ~6s 内受到的摩擦力是 6 N.解析:物体对水平地面的压力F =G =5N ,对水平地面的压强24m 10205-⨯==N S F P =2500Pa ;由v -t 图象可知,6s ~9s 内物体做匀速直线运动,受到的摩擦力和拉力是一对平衡力,二力大小相等,由F -t 图象可知,拉力的大小为6N ,则滑动摩擦力的大小为6N ;由v -t 图象可知,物体在3s ~6s 内做匀加速直线运动,因滑动摩擦力只与压力的大小和接触面的粗糙程度有关,与速度无关,所以,3s ~6s 内物体受到的滑动摩擦力为6N.10.甲车从M 点、乙车从N 点同时相向运动,它们的s -t 图象分别如图(a)、(b)所示.当甲、乙相遇时,乙距M 点12米,若甲、乙的速度分别为v 甲、v 乙,M 、N 间的距离为s ,则( )A .v 甲<v 乙,s =36米B .v 甲<v 乙,s =12米C .v 甲>v 乙,s =36米D .v 甲>v 乙,s =18米D 解析:由图象可知,s 甲=12m 时,t 甲=6s ;s 乙=12m 时,t 乙=12s ;v 甲=甲甲t s =s6m 12=2m/s ;v 乙=乙乙t s =2s1m 12=1m/s ,v 甲>v 乙,故A 、B 错误;相遇时,甲通过的路程s 甲=v 甲t =2m/s ×t ,乙车通过的路程s 乙=v 乙t =1m/s ×t ,M 、N 间的距离s =s 甲+s 乙=2m/s ×t +1m/s ×t =1m/s ×t +12m ,解得相遇的时间t =6s ,M 、N 间的距离s =s 甲+s 乙=2m/s ×t +1m/s ×t =2m/s ×6s +1m/s ×6s =18m ,故C 错误,D 正确.11.如图所示,图甲是小车甲运动的s -t 图象,图乙是小车乙运动的v -t 图象,由图象可知( )A .甲车速度大于乙车速度B .甲、乙两车都由静止开始运动C .甲、乙两车都以10m/s 匀速运动D .甲、乙两车经过5s 通过的路程都是10mD 解析:由图可知,甲车的速度v 甲=2m/s ,乙车的速度v 乙=2m/s ,所以甲车速度等于乙车速度,故A 错误;由图可知,甲车是由静止开始运动,乙车开始计时时的速度为2m/s ,不是从静止开始运动,故B 错误;小车甲运动的s -t 图象是一条过原点的直线,表示随着时间的推移,甲的路程逐渐的变大,所以甲做匀速直线运动,速度为2m/s ;小车乙运动的v -t 图象是一条平行于横轴的直线,表示随着时间的推移,乙的速度不变,所以乙做匀速直线运动,速度为2m/s ;所以,甲、乙都以2m/s 的速度做匀速运动,故C 错误;甲、乙都以2m/s 匀速运动,经过5s 通过的路程s =vt =2m/s ×5s =10m ,故D 正确.12.甲、乙两车在某一平直公路上,从同一地点同时向东运动,它们的s-t图象(路程-时间图象)如图所示.则下列判断错误的是()A.甲、乙都在做匀速直线运动B.甲的速度小于乙的速度C.若以乙为参照物,甲往东运动D.经过4s,甲乙相距8mC 解析:由图象知,甲和乙的s-t图线都是正比例图线,它们通过的路程与时间成正比,即甲、乙都在做匀速直线运动,故A正确;由图知,相同时间内乙通过的路程大于甲,所以乙的速度大于甲,故B正确;两车同时、同地、向东做匀速直线运动,由图知,4s时间甲车路程s甲=4m,乙车路程s乙=12m,甲车在乙车的后方s=s甲-s乙=12m-4m=8m处,所以以乙为参照物,甲向西运动,故C错误,D正确.13.下列图象中,能正确反映“匀速直线运动”的是( )C 解析:A图中s-t的图象是变化的曲线,并且随时间增加路程也增加,但不成正比例,也就是物体做加速运动,故A不符合题意;B图中s-t图象是变化的曲线,并且随时间增加路程在变小,也就是物体做减速运动,故B不符合题意;C图中表示物体的速度不变,做匀速直线运动,故C符合题意;D图中表示物体的速度均匀增大,物体做匀加速直线运动,故D不符合题意.14. 分别由甲、乙两种物质组成的不同物体,其质量与体积的关系如图所示.分析图象可知,两种物质的密度之比ρ甲∶ρ乙为( )A .1∶2B .2∶1C .4∶1D .8∶1D 解析:由图象可知,当m 甲=40g 时,V 甲=10cm3;当m 乙=10g 时,V 乙=20cm3,则甲乙的密度分别为:ρ甲=3cm10g 40v m =甲甲=4g/cm3;ρ乙=3cm 20g 10v m =乙乙=0.5g/cm3,所以甲乙的密度之比ρ甲∶ρ乙=4g/cm3∶0.5g/cm3=8∶1.15.如甲图所示,小球从竖直放置的弹簧上方一定高度处由静止开始下落,从a 处开始接触弹簧,压缩至c 处时弹簧最短.从a 至c 处的过程中,小球在b 处速度最大.小球的速度v 和弹簧被压缩的长度ΔL 之间的关系如乙图所示.不计空气阻力,则从a 至c 处的过程中,下列说法中正确的是( )A .小球所受重力始终大于弹簧的弹力B .小球的重力势能先减小后增大C .小球减少的机械能转化为弹簧的弹性势能 D. 小球的动能一直减小C 解析:在小球向下压缩弹簧的过程中,小球受竖直向上的弹簧的弹力、竖直向下的重力;在ab 段,重力大于弹力,合力向下,小球速度越来越大;随着弹簧压缩量的增大,弹力逐渐增大,在b 处弹力与重力相等,小球的速度达到最大;小球再向下运动(bc 段),弹力大于重力,合力向上,小球速度减小,故A 错误;小球从a 至c 的过程中,高度一直减小,小球的重力势能一直在减小,故B 错误;小球下落压缩弹簧的过程中,不计空气阻力,机械能守恒,则小球减少的机械能转化为弹簧的弹性势能,故C 正确;由图乙可知,小球的速度先增大后减小,则小球的动能先增大后减小,故D 错误.16.一装有水的杯中漂浮有一塑料块,如图所示.沿杯壁缓慢加入酒精并进行搅拌,使塑料块下沉.在此过程中塑料块受到的浮力F随时间t的变化图象可能是图中的(已知它们的密度关系是ρ水>ρ塑料>ρ酒精)( )D 解析:当没有加入酒精时,塑料块漂浮在水面上,此时塑料块受到的浮力等于塑料块的重力;当给水中缓慢加入酒精时,混合液的密度开始减小,但此时混合液的密度仍会大于塑料块的密度,虽然塑料块开始缓慢下沉,不过塑料块仍处于漂浮状态,只是浸入液体中的体积在增大,而露出的体积在减小,所以此时塑料块受到的浮力仍等于塑料块的重力;当混合液的密度逐渐减小到等于塑料块的密度时,此时塑料块在液体中处于悬浮状态,塑料块受到的浮力仍等于塑料块的重力;当水中的酒精越来越多而引起混合液的密度比塑料块密度小的时候,此时塑料块受到的浮力就会小于重力,塑料块出现下沉直至沉到杯子的底部.由此可知,选项B和C是错误的;虽然选项A中,有一段显示了浮力大小不变,但最后塑料块受到的浮力并不会减小到0,所以选项A也是错误的.17.如图所示,长方体木块在大小不变的拉力F作用下,在水平面上做匀速直线运动,能正确反映拉力F所做的功与时间对应关系的是( )B 解析:物体在拉力F作用下,在水平面上做匀速直线运动,则在时间t内拉力做功W=Fs=Fvt;可见力所做的功与时间成正比,而只有B选项能说明力所做的功与时间成正比,故选B.类型四电学曲线题18.导体A和B在同一温度时,通过两导体的电流与其两端电压的关系如图所示.则由图可知导体A的电阻为 5 Ω;如果将A和B并联后接在电压为1.0V的电源两端,则通过A和B的总电流为0.3 A.解析:由图象可知,当导体A两端的电压UA=1V时,通过的电流IA=0.2A,导体A的电阻RA==5Ω.将A和B并联后接在1V的电源上,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,两导体两端的电压:UA=UB=U=1V,由图象可知,当导体B两端的电压UB=1V时,通过的电流为IB=0.1A,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,电路中的总电流I=IA+IB=0.2A+0.1A=0.3A.19.如图甲所示电路,电源电压不变.闭合开关后,滑片P由b端滑到a端,电压表示数U与电流表示数I的变化如图乙所示.则可判断电源电压是12 V,变阻器的最大阻值是16 Ω.解析:闭合开关后,滑片P 在b 端时,R 与变阻器的最大电阻串联,电压表测R 的电压,电流表测电路中的电流,根据串联电路电压的规律,电压表示数小于电源电压,由图乙知,U V =4V ,电路中的电流I 1=0.5A ;滑到a 端时,变阻器连入电路中的电阻为0,电路中只有R ,电压表示数最大,为电源电压,由图知,U =12V ,此时电路中的电流I =1.5A ,R =A5.1V 12I U = =8Ω,在串联电路中,由欧姆定律得,串联的总电阻R 总= A5.0V 12I U 1==24Ω,根据电阻的串联规律得,变阻器的最大阻值R 滑=R 总-R =24Ω-8Ω=16Ω.20.如图甲所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关,将变阻器滑片从一端移动到另一端的过程中,两只电压表与电流表示数的变化关系图线如图乙所示,则电源电压为 15 V .滑片移至最左端时10s 内电流通过R 1产生的热量为 6 J.解析:由电路图可知,滑动变阻器与R 1和R 2串联,电压表V 1测R 2两端的电压,电压表V2测量滑动变阻器与R 2电压之和,电流表测电路中的电流.当滑动变阻器的滑片向右移动时,滑动变阻器连入的电阻变小,电路中的总电阻变小,电路中电流变大,R 1和R 2两端的电压变大,V1示数变大,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以电压表V2的示数变小.结合图乙可知,图象中上半部分为电压表V2示数变化图,下半部分为电压表V1示数变化图.由图乙可知,当滑片移到最左端时,由欧姆定律可得I =1R V 12-U =0.2A ,当滑片移到最右端时,由欧姆定律可得I ′=1R V 6-U =0.6A ,组成方程组解之得U =15V ,R 1=15Ω,当滑片移到最左端时,R 1在10s 内产生的热量Q =I 2Rt =(0.2A)2×15Ω×10s =6J.21.如图甲所示,将额定电压为2.5V 的小灯泡接入电源电压为4.5V 的电路中,闭合开关,调节滑动变阻器滑片P ,记录相应电压表和电流表示数绘制成如图乙所示的U -I 图象,则小灯泡的额定功率为 0.625 W ,小灯泡正常发光时,滑动变阻器接入电路的电阻是 8 Ω.解析:由图乙可知,当小灯泡两端的电压为U 额=2.5V 时,通过小灯泡的电流I 额=0.25A ,则小灯泡的额定功率P =U 额I 额=2.5V ×0.25A =0.625W.由电路图可知,小灯泡与滑动变阻器串联,电压表测小灯泡两端的电压,当小灯泡正常发光时,U 额=2.5V ,电路中的电流I =I 额=0.25A ,根据串联电路电压规律可知,此时滑动变阻器两端的电压U 滑=U -U 额=4.5V -2.5V =2V ,由欧姆定律得,滑动变阻器接入电路的电阻R 滑=A25.0V 2I U 滑=8Ω.22.如图所示的电路,电源电压不变,R1为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.闭合开关S ,当监控区的温度升高时,电压表示数U 与电流表示数I 的关系图象是( )C 解析:由电路图可知,R 1与R 2串联,电压表测R 1两端的电压,电流表测电路中的电流.因热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,所以,当温度升高时,热敏电阻R 1的阻值变小,电路中的总电阻变小,可知,电路中的电流变大,即电流表的示数变大;热敏电阻R 1的阻值变小,由串联分压原理可知,R1两端的电压减小,即电压表的示数减小;由上述分析可知,当电流表示数I变大时,电压表的示数U减小,故A图象错误;根据串联电路的电压特点和欧姆定律可得,电压表示数U1=U总-U2=U总-IR2,因U总、R2是定值,所以,电压表示数U1与I为一次函数,其图象是一条倾斜的直线,且电流增大时,电压变小,故C图象正确,B、D图象错误.23.如图所示,曲线A、B分别是白炽灯L1(220V 100W)、L2(220V 60W)实际测得的伏安特性图象.现将L1、L2两灯串联在220V的电源上,根据图象可得L1、L2的实际功率之比约为( )A.1∶1 B.1∶2 C.3∶5 D.3∶8D 解析:两电阻串联时,流过两电阻的电流相等,而总电压应为220V,由I-U图象可知,串联时电流应为0.25A,此时L1两端的电压为U1=60V,L2两端的电压为U2=160V,L1的功率与L2的功率之比P1∶P2=U1I∶U2I=U1∶U2=60V∶160V=3∶8.。

题型一曲线类01解题步骤1、识标:弄清纵、横坐标的含义及它们之间的联系,这是解答此类题的基础。

2、明点:明确坐标图上曲线的特殊点的含义。

3、析线:根据纵、横坐标的含义可以得出,在一定范围内(或超过一定范围时),随“横坐标量”的变化,“纵坐标量”会有怎样的变化,从而揭示出各段曲线的变化趋势及其含义。

若为多重变化曲线坐标图,则可先分析每一条曲线的变化规律,再分析不同曲线变化的因果关系、先后关系,分别揭示其变化趋势,然后对比分析,找出符合题意的曲线、结论或者是教材中的结论性语言。

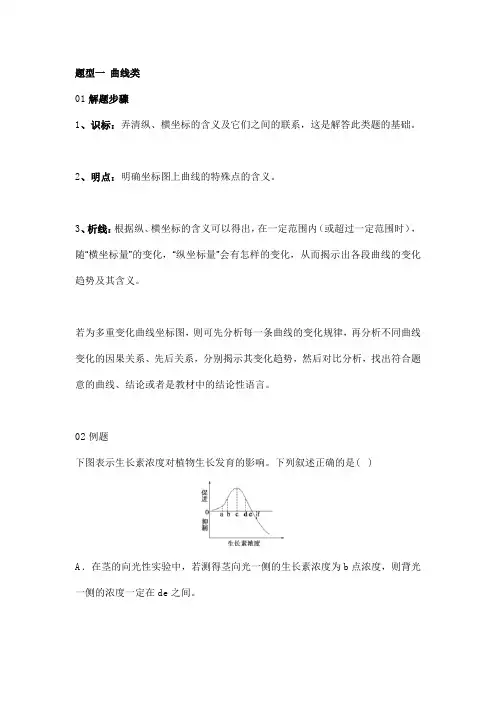

02例题下图表示生长素浓度对植物生长发育的影响。

下列叙述正确的是( )A.在茎的向光性实验中,若测得茎向光一侧的生长素浓度为b点浓度,则背光一侧的浓度一定在de之间。

B.若c点表示某植物顶芽的生长素浓度,则ce段可表示最靠近顶芽的侧芽中的生长素浓度。

C.在利用生长素作用原理来培育无子番茄时,所用生长素浓度应低于e点浓度。

D.若c点表示促进茎生长的最适宜浓度,则a、d点分别表示促进根、芽生长的最适宜浓度。

解析:茎背光一侧生长素浓度高于向光侧,且促进生长较向光侧快,若向光侧浓度是b ,则背光侧浓度应在bc之间;最靠近顶芽的侧芽生长素浓度高于顶芽,且侧芽处的生长素浓度对芽具有抑制作用,所以最靠近顶芽的侧芽的生长素浓度大于e;芽的最适宜浓度比茎的小,而d大于c。

答案:C题型二表格信息类01解题步骤1、仔细阅读并理解表格材料,明确该表格反映的是什么信息。

2、对表格材料进行综合分析,并能准确把握表格与题干间的内在联系。

3、将材料中的问题与教材知识有机结合起来加以论证。

02例题下表是缺碘与不缺碘的两类人群中,血液内与甲状腺活动密切相关的两种激素含量状况。

(1)表中A是________,B应________。

甲状腺激素对垂体分泌激素A起________作用。

在甲状腺激素的分泌调节中,控制枢纽是________。

(2)长期缺碘,成年人会表现出:①喜热、畏寒等体温偏低现象;②少言寡语、反应迟钝及嗜睡等现象。

图表曲线题解题技巧图表曲线题大多是以知识的获得过程为背景,或以知识的发现过程为背景来设计的,所获取的知识往往不是课本上现成的结论,有的还要求学生“现学现用”,这样的考查过程,实质上是在评价学生分析、归纳、推理的能力。

近几年的生物高考大纲相关能力要求部分均有:能用文字、图表等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容。

读懂、读透图表、曲线等题中呈现的知识的过程也就是对知识再理解、再整合、再升华的过程。

针对不少学生看图、识表读图能力相对较差的特点,平时就得多加强这方面的评解和训练。

一.坐标曲线题坐标曲线题解题的一般思路和步骤:1.识图---关键是两看:一看纵横坐标所表示的生物学含义;二看曲线中的特殊点(起点、拐点、终点)和曲线的走势。

2.析图---图中为什么会出现特殊点,曲线为什么有这样的变化趋势和走向,分析曲线变化因果关系。

3.用图---通过联想、迁移等再现与图像曲线相关的知识点,生物学概念、原理、规律等。

例1.将盛有一定浓度蔗糖溶液的透析袋口扎紧后浸于蒸馏水中,下图表示透析袋中蔗糖溶液浓度与时间的关系,正确的是()命题意图:本题考查的知识点是渗透作用的原理。

解析:渗透作用产生的2个必备条件是:一是具有半透膜;二是半透膜两侧溶液具有浓度差。

水分子能透过半透膜,从低浓度向高浓度扩散。

将盛有一定浓度的蔗糖溶液的透析袋放在蒸馏水中后,蒸馏水将不断向透析袋中扩散,蔗糖溶液浓度不断下降,但受到透析袋容积的限制,到一定时间后,水分子进出达到动态平衡,此时蔗糖溶液浓度下降到一定程度便保持相对稳定。

答案:B例2.下列各图中不正确的是()命题意图:本题考查的知识点是杂合体连续自交后纯合体的比例、酵母菌呼吸作用产生的二氧化碳浓度、卵裂时细胞的体积、细胞有丝分裂中DNA的含量等方面的变化情况及识图分析的能力。

解析:据图分析可知,杂合体连续自交后产生的杂合子的比例为(1/2)n,自交次数无限增多时,则杂合体比例接近于0,而纯合体的比例接近于1,A项正确;卵裂时细胞进行有丝分裂,在卵裂期囊胚的总体积基本保持不变,但分裂产生的每个新细胞的体积是越来越小,C项正确;细胞有丝分裂过程中,间期DNA分子复制加倍,分裂期的前中后期中DNA的含量也是正常体细胞的2倍,末期复制的DNA分子随染色体平均分配到两个子细胞中,DNA含量恢复正常,D 选项正确;酵母菌的代谢类型是兼性厌氧型,在无氧条件下可进行无氧呼吸产生二氧化碳和酒精,在有氧条件下可进行有氧呼吸产生水和二氧化碳,因此,B选项错误。

浅谈生物高考题中坐标曲线图像题的解题思路内蒙古杭锦后旗奋斗中学高三生物组赵伟坐标曲线图像题是能力要求较高的一种题型,要求学生不仅能对曲线函义正确理解,而且能通过生物学语言准确描述。

通过分析曲线图像,从中找到生物体生命活动的规律,同时考查学生将图像转换成文字的能力,此类试题能全面考查学生综合素质,而且往往能得到较好的区分度,所以一直是高考命题的重点和热点。

生物坐标曲线图像的类型很多,有坐标识别型,单一曲线型,多重曲线型等,但无论曲线多么复杂,其关键是数和形。

数就是图像中的点——起点,转折点,终点,形就是曲线的变化趋势,乃至将来动态,抓住了关键,还必须有一个正确的解题思路,分为四步:第一,理解坐标中横纵坐标的含义,找出横纵坐标的关系,再结合教材,联系相应知识点。

第二,找出关键的数,即重要的点,(起点,转折点和终点)这些特殊的点各表示是什么生物学意义。

第三、揭示各段曲线的变化趋势及其含义,找出纵横坐标之间的关系,在一定范围内,随横坐标量的增加,纵坐标的量逐渐增加或减少,超过一定范围,随横坐标的量的增加,纵坐标的量减少或增加,或者达到某种平衡状态,若为多重曲线坐标图,先分别揭示其变化趋势,然后对比分析找出符合题意的曲线或者是结论。

第四,总结规律,结合横纵坐标值的含义综合说明,如说明了横轴对纵轴的影响,或者是教材中的结论性语言,下面以近两年的高考题为例进行具体分析。

1、坐标识别型例1:(2001年广东高考题)物质进入细胞都要穿过细胞膜,不同物质穿过细胞膜方式不同,下图表示在一定范围内细胞膜外的物质进入细胞膜内2种不同情况,据图回答下列问题① A、B表示的物质运输方式分别是什么?A B②上述两种方式中,哪一种加入呼吸酶抑制剂后,曲线会发生变化,为什么?解析:首先根据横纵坐标及曲线含义,结合物质出入细胞的方式及特点,可知,A图表示物质穿过细胞膜吸收的速度与该物质的浓度成正比,符合自由扩散,B图横、纵坐标表示的含义与A 图不同,曲线揭示的是无论细胞内的某种物质浓度高于或低于细胞内浓度,细胞都能不断的吸收和积累某物质,细胞可以逆浓度吸收某种物质,属于主动运输。

初二数学平面直角坐标系解题思路摘要:一、理解平面直角坐标系的概念二、掌握解题基本方法1.解析式的求解2.坐标与图形的关系3.几何图形的变换与计算三、实战演练1.解析题型分析2.解题步骤详解四、易错点与技巧1.坐标变换的注意事项2.解题过程中的常见错误3.提高解题效率的技巧正文:一、理解平面直角坐标系的概念平面直角坐标系是指由两条互相垂直的数轴组成的平面,通常用来表示点的位置、图形的移动和变换等。

在初中数学中,平面直角坐标系是基础内容,对于后续学习解析几何和数学应用题具有重要意义。

二、掌握解题基本方法1.解析式的求解解析式是描述平面直角坐标系中点或线移动规律的数学表达式。

求解解析式的方法主要有两种:一种是通过观察图形得出坐标之间的关系,另一种是利用代数方法建立坐标与变量之间的方程。

2.坐标与图形的关系掌握坐标与图形的关系是解决平面直角坐标系问题的关键。

坐标轴上的点坐标具有明显的几何意义,如横坐标表示点在横轴上的位置,纵坐标表示点在纵轴上的位置。

此外,还要熟悉坐标轴之间的角度和距离关系,如直角三角形中的30°角所对的直角边等于斜边的一半,勾股定理等。

3.几何图形的变换与计算在平面直角坐标系中,图形的变换主要包括平移、旋转和缩放等。

平移是指图形在平面内沿着某个方向和距离移动,旋转是指图形围绕某个点旋转一定的角度,缩放是指图形按照某个比例因子进行缩放。

求解这些变换后的图形位置和大小,需要运用坐标变换的方法。

三、实战演练1.解析题型分析在实际解题中,初二数学平面直角坐标系的题目主要分为以下几类:(1)求解析式:根据图形特点,建立坐标与变量之间的方程。

(2)求坐标:根据题意,利用坐标轴上的角度、距离关系求解点坐标。

(3)图形变换:分析图形的平移、旋转和缩放规律,求变换后的图形位置和大小。

2.解题步骤详解以求解析式为例,解题步骤如下:(1)观察图形,发现点A、B的坐标关系。

(2)设解析式为y = kx + b,代入点A、B的坐标求解k和b。

例析“图形变换与点坐标”的解题思路“图形变换与点坐标”是近几年中考数学试题中较为常见的一种题型,一般多以填空题或选择题的形式出现,有时也会作为一个考点在压轴题中出现,题目形式灵活多变。

所涉及到的变换有:图形的轴对称和中心对称;图形的平移与旋转;图开的翻折;图形的相似与位似。

其中的考查点是结合现有条件求图形上的某个点在变换后的坐标等。

那么如何才能快速而准确的解决这类题目呢?下面我通过几个例子和同学们共同探究一下。

例1.如图1在平面直角坐标系中,已知点a ,o 坐标原点,连接oa,将线段oa绕点o逆时针旋转得于线段ob,则点b的坐标是。

图1分析:本题关于图形变换后点坐标的求法问题,我们知道求点坐标,就要先求出该点到两轴的距离,然后再根据点所在的位置确定横纵坐标的符号。

图2因为点a的坐标是,则过点a作ac⊥轴于点c(如图2所示),则oc=1,ac= ,把oa绕点o逆时针旋转得到线段ob,过点b作bd⊥轴于d.因为ac⊥轴、bd⊥轴,所以∠bdo=∠aco= .又因为∠aob= ,所以∠bod+∠aod=∠aoc+∠aod= .所以∠bod=∠aoc,又因为oa=ob,所以△obd≌△oac,所以od=oc=1,bd=ac= ,所以点b的坐标为(-,1).其实我们所构造的△obd也就是将△oac 绕点d逆时针旋转后得到的三角形.例2.如图3,在平面直角坐标系中,点a、b的坐标分别为(,0)和(0,1).若△aob绕点b顺时针旋转得到,旋转后点a的对应点为a’,o的对应点为o’,则直线a’o’的解析式为.图3分析:要确定直线解析式,常规思路是要先确定直线所经过的两个点的坐标,然后利用待定系数法列程组求直线解析式。

于是我们先把努力的方向定在求点a’、o’的坐标上。

解:(法一)∵点b坐标是(0,1)∴bo=bo’=1图4过点o’作o’m⊥y轴于点m(如图4),则在rt△bmo’中∴点o’的坐标是∵点a的坐标为(,0)∴oa= ,∴我们过点a’作a’n⊥y轴于点n,同理可得:点a’的坐标为设直线a’o’的解析式为,则解得∴直线a’o’的解析式为(法二)由a、b两点坐标,我们很快知道ob=1,oa= ,在rt△aob中,∵∴又∵∴∴∥ab根据a、b两点坐标,我们可求得直线ab的解析式为则可设直线解析式为,如图,假设直线与y轴交于点c,在rt△中,∴oc=即点c的坐标为∴直线a’o’的解析式为反思:通过本题两种方法的比较,我们发现运用三角函数的有关知识来求线段的长度,有时会比构造三角形等更容易些。

几种常见地理三角坐标图题例三角坐标图是近几年地理高考试题中常出现的一种地理统计图。

其特点是:构成要素一定是三项,不能任意增减;三项要素各自所占的比重之和一定为100%;三项要素在数轴上的比例由低到高递增的方向一致,要么呈顺时针方向递增,要么呈逆时针方向递增。

这种图要求学生读取三个坐标变量的数据,并根据数据比较、分析一些重要的地理现象的地理特征、形成原因及对策等。

下面举例介绍地理三角坐标图几种常见的类型题。

一、人口年龄构成坐标图如右图,我国人口年龄构成图,图中“*”表示我国人口年龄构成状况,读图回答我国0-14岁人口的比重大约是多少?【解题思路】1.沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头,如图1中的箭头①、②、③。

2.过图中标出的点(在图1中为“?~”),分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条斜线。

注意:在图1中平行斜线应取a,而不是取b;因为斜线b的延伸方向与箭头②不一致。

3.读出上述斜线与三个坐标轴的交点坐标,这就是待求点在三个坐标轴上的坐标。

在图1中待求点“?~”的三个坐标是0-14岁为23%,15-64岁为73%;65岁以上为4%。

二、三大产业比重结构坐标图如下图表示①、②、③、④四个地区三大产业的就业构成,读图回答1-3题。

1.④地区一、二、三产业的就业比例为A、37.6:17.4:45.0B、31.6:30.5:37.9C、15.5:24.5:60.0D、37.6:24.5:37.92.四个地区中城市化水平最高的是A、①B、②C、③D、④3.四个地区中工业化程度最低的是A、①B、②C、③D、④【解题思路】第1题易错在不知道三角坐标图的读图方法和技巧。

第2、3题选择错误的原因是不知道城市化水平高低和工业化程度高低的主要判断依据。

解答此题的关键是判读四个地区三大产业就业比重的数值。

工业化推动城市化,其高低取决于三大产业的比例关系。

一般而言,工业化程度越低,第一产业比重越大;经济发展水平越高,第三产业比重越大。

初中数学学习中的解题技巧和思路初中数学是学生学习的重要科目之一,掌握好解题技巧和思路对于提高数学成绩至关重要。

本文将介绍一些初中数学解题的常用技巧和思路,帮助学生提升解题能力。

一、理清题意,认真分析题目在解决数学题目之前,首先要认真阅读题目,理解题意。

明确题目要求,确定解题的方向。

考生应该注意判断题目是什么类型的题目,根据题目的类型选择相应的解题方法。

二、画图辅助解题很多数学题目可以通过画图来辅助解题。

适当运用几何图形的绘制、标注可以帮助更直观地理解问题。

利用图形可以更好地分析题目,发现问题的关键点,从而得出解答的思路。

比如,在解决几何题时,可以根据题目要求画出几何图形,利用相似三角形、勾股定理等几何原理来解题。

在解决代数题时,可以利用坐标图来帮助理解问题,得到方程的几何意义,进而解决问题。

三、利用逻辑思维解题解决数学问题还需要运用逻辑思维。

有些题目看似复杂,但实质上只需运用一些简单的逻辑关系即可解决。

在解决这类问题时,需要学生耐心思考,运用逻辑推理和分析能力。

例如,在解决排列组合问题时,可以利用排列组合的基本原理,找到问题的规律。

在解决等式或方程时,可以通过逆向思维,从已知的结果反推出未知的量。

运用这些逻辑思维的思考方法可以大大提高解题的效率。

四、灵活运用数学工具在解决数学题目时,常常需要使用计算器、尺子、圆规等数学工具。

适当运用这些工具可以提高解题的准确性和效率。

学生在解题过程中,应学会用数学工具在纸上作图、进行计算,从而更好地理解题目和解决问题。

同时,要注意使用数学工具的正确方法,避免出现错误。

五、尝试不同的解题方法解决数学问题时,通常存在多种解题方法。

学生可以尝试不同的方法去解题,从而找到最适合自己的解题思路。

同时,学生也可以通过尝试多种方法来加深对数学知识的理解和运用。

例如,在解决方程问题时,可以通过列方程、画图、逆向思维等不同的方法来求解。

这样不仅可以提高解题的灵活性,还能够加深对数学知识的理解。

初二数学平面直角坐标系解题思路摘要:1.平面直角坐标系基本概念回顾2.解题思路:一、建立坐标系3.解题思路:二、利用坐标系性质4.解题思路:三、解析几何问题5.解题思路:四、应用勾股定理6.解题思路:五、解决实际问题7.解题思路:六、全等三角形的应用8.解题思路:七、解析三角形面积正文:初二数学平面直角坐标系解题思路一、平面直角坐标系基本概念回顾平面直角坐标系是由两条互相垂直的数轴组成的,通常将横轴称为x轴,纵轴称为y轴。

在平面直角坐标系中,每个点都可以用一个有序数对(x,y)表示。

二、解题思路:一、建立坐标系建立坐标系是解决平面直角坐标系问题的关键。

首先确定坐标系的原点,可以选择点A、B等已知点作为原点。

然后确定x轴和y轴,通常选择与题目中给定的直线或线段垂直的轴作为x轴,另一轴作为y轴。

三、解题思路:二、利用坐标系性质利用坐标系的性质,可以轻松地解决关于坐标轴上点的坐标问题。

例如,如果知道一个点在x轴上的坐标,那么它的y坐标就为0;如果知道一个点在y轴上的坐标,那么它的x坐标就为0。

四、解题思路:三、解析几何问题在平面直角坐标系中,解析几何问题主要包括直线、线段、圆等图形的性质和相互关系。

解决这些问题时,可以利用坐标系的性质,将几何问题转化为代数问题,然后运用代数知识求解。

五、解题思路:四、应用勾股定理在平面直角坐标系中,勾股定理的应用非常广泛。

如果已知一个直角三角形的两个直角边的长度,可以利用勾股定理求解第三个边的长度。

同时,还可以利用勾股定理判断一个三角形是否为直角三角形。

六、解题思路:五、解决实际问题平面直角坐标系在实际生活中的应用非常广泛,如导航、建筑、物理等领域。

解决实际问题时,通常需要将实际问题抽象为数学问题,然后在平面直角坐标系中进行求解。

七、解题思路:六、全等三角形的应用在平面直角坐标系中,全等三角形也是一个重要的知识点。

利用全等三角形的性质,可以解决一些复杂的几何问题,如求解线段的长度、角度的大小等。

高中生物实验结果的表格和坐标图的呈现方式摘要:生物实验题的实验结果呈现方式多样,其中以表格和坐标图的方式居多。

本文具体讲解了几种表格的绘制和内容填写,坐标图的绘制,以及比较分析了这两种方式的特点。

关键词:实验结果;表格;坐标图生物学是高中一门实践性很强的学科,所学的内容与我们的生活息息相关。

生物实验的设计和结果的处理更是直接训练学生的思维能力、动手能力、表达能力和推理认知规律的能力,而推理认知能力的获得更是探究自然科学的必备技能。

浙江省自主命题以来,在实验结果这块要求学生能对实验现象和结果进行分析、解释和处理。

这一方面的考察在每一年的高考试题中都有体现,其中又以表格和坐标图的呈现方式居多。

然而,很多学生即使动手做完实验后,仍对实验结果无法正确处理,主要是不知道如何绘制表格和坐标图,导致不能得出实验结论;再加上高中课时不足,分配不均,老师为了赶进度,很多原本需要学生自主设计的实验也被老师的一步步引导给代替了,学生的思维得不到充分展开和训练。

多种因素导致学生在实验结果处理这一块的能力很弱。

所以教师在教学中对实验结果的呈现这一方面要对学生进行系统的训练,使他们能够获得自主分析总结的能力。

本文主要对实验结果的表格和坐标图的呈现方式进行分析和总结。

1 实验结果的表格呈现方式1.1 表格一般包括了表序、表题(表头)、表注、表身四个方面(1)表题(表头)的拟定。

表题位于表格的上方。

典型的表题为:“X研究对象中Y因素对Z因素的影响或作用”或“X研究对象中Y因素与Z因素的关系”,如“不同浓度NaCl溶液对兔红细胞形态的影响”,概括为“自变量对因变量的影响”。

当自变量或因变量有多个时,那么需要同时体现,如“不同浓度的丹参酮IIA 在不同时间对细胞存活率的影响”。

(2)行题、列题的确定。

一般情况下,行题所提出的是被研究的对象(自变量),列题所表示的是研究工作中所观察的项目(因变量的观察指标及其含义)。

当然也可以将自变量和因变量的位置互换。

奥林匹克数学题型坐标几何入门坐标几何是奥林匹克数学竞赛中常见的一种题型。

通过运用代数和几何的知识,使用坐标系进行建模和求解问题。

本文将介绍奥林匹克数学竞赛中常见的坐标几何题型以及解题思路。

一、直线方程在平面直角坐标系中,直线的方程通常通过求解斜率和截距来表示。

已知直线上两点的坐标,可以使用数学方法来求解直线方程。

假设已知点A(x1, y1)和点B(x2, y2),则直线AB的斜率k可以通过公式k=(y2-y1)/(x2-x1)计算得出。

进一步,可以使用点斜式方程y-y1=k(x-x1)来表示直线AB的方程。

除此之外,还可以使用截距式方程y=kx+b来表示直线方程,其中b表示截距。

通过确定斜率和截距,可以得到直线方程,根据题目给出的条件进行求解。

二、圆的方程圆是坐标几何中重要的一部分。

圆的方程通常使用圆心的坐标和半径的平方来表示。

假设已知圆心的坐标为(x0, y0),半径的平方为r^2,则圆的方程可以表示为(x-x0)^2+(y-y0)^2=r^2。

在进行题目求解时,可以根据题目给出的条件,求解圆心和半径,从而得到圆的方程。

三、距离公式坐标几何中的一个重要概念是距离。

已知两点A(x1, y1)和B(x2, y2),可以使用勾股定理来计算它们之间的距离。

勾股定理表述为a^2+b^2=c^2,其中c表示斜边的长度,a和b分别表示直角边的长度。

在平面直角坐标系中,两点之间的距离可以通过公式d=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)计算得出。

根据题目所给条件,可以利用这个距离公式解决问题。

四、图形平移、旋转和翻折在解决坐标几何问题时,经常需要进行图形的平移、旋转和翻折等操作。

平移是将图形沿着横纵坐标轴移动一定距离,而旋转是将图形绕着一个点进行旋转。

翻折则是将图形关于某条轴进行翻转。

这些操作可以通过对坐标进行相应的变换来实现。

为了简化问题求解过程,可以根据题目给出的条件进行图形的变换,将问题转化为简单的几何图形进行求解。

专题05 平面直角坐标系【知识要点】知识点一平面直角坐标系的基础有序数对概念:有顺序的两个数a与b组成的数对,叫做有序数对,记作(a ,b)。

【注意】a、b的先后顺序对位置的影响。

平面直角坐标系的概念:在平面内画两条互相垂直并且原点重合的数轴,这样就建立了平面直角坐标系。

两轴的定义:水平的数轴叫做x轴或横轴,通常取向右为正方向;竖直的数轴叫做y轴或纵轴,通常取向上方向为正方向。

平面直角坐标系原点:两坐标轴交点为其原点。

坐标平面:坐标系所在的平面叫坐标平面。

象限的概念:x轴和y轴把平面直角坐标系分成四部分,每个部分称为象限。

按逆时针顺序依次叫第一象限、第二象限、第三象限、第四象限。

【注意】坐标轴上的点不属于任何象限。

点的坐标:对于坐标轴内任意一点A,过点A分别向x轴、y轴作垂线,垂足在x轴、y轴上的对应的数a、b分别叫做点A的横坐标和纵坐标,有序数对A(a,b)叫做点A的坐标,记作A(a,b)。

知识点二点的坐标的有关性质(考点)性质一各象限内点的坐标的符号特征象限横坐标x纵坐标y第一象限正正第二象限负正第三象限负负第四象限正负性质二坐标轴上的点的坐标特征1.x轴上的点,纵坐标等于0;2.y轴上的点,横坐标等于0;3.原点位置的点,横、纵坐标都为0. 性质三 象限角的平分线上的点的坐标1.若点P (n m ,)在第一、三象限的角平分线上,则n m =,即横、纵坐标相等; 2.若点P (n m ,)在第二、四象限的角平分线上,则n m -=,即横、纵坐标互为相反数;在第一、三象限的角平分线上 在第二、四象限的角平分线上 性质四 与坐标轴平行的直线上的点的坐标特征 1.在与x 轴平行的直线上, 所有点的纵坐标相等;点A 、B 的纵坐标都等于m ;2.在与y 轴平行的直线上,所有点的横坐标相等;点C 、D 的横坐标都等于n ;P ),(b a ,则 1.点P 到x 轴的距离为b ; 2.点P 到y 轴的距离为a ;3.点P 到原点O 的距离为PO = 22b a +XXX性质六 平面直角坐标系内平移变化性质七 对称点的坐标1. 点P ),(n m 关于x 轴的对称点为),(1n m P -, 即横坐标不变,纵坐标互为相反数;2. 点P ),(n m 关于y 轴的对称点为),(2n m P -, 即纵坐标不变,横坐标互为相反数;3.点P ),(n m 关于原点的对称点为),(3n m P --,即横、纵坐标都互为相反数;小结:坐标轴上 点P (x ,y ) 连线平行于 坐标轴的点 点P (x ,y )在各象限 的坐标特点 象限角平分线上 的点 X 轴Y 轴原平行X 轴平行Y 轴第一第二第三第四第一、第二、XyP2P mm -nOXy P3Pnm -nOn -XyP1Pnn -mO【考查题型】考查题型一 用有序数对表示位置【解题思路】要确定位置坐标,需根据题目信息、明确行和列的实际意义是解答本题的关键.典例1.(2021·湖北宜昌市中考真题)小李、小王、小张、小谢原有位置如图(横为排、竖为列),小李在第2排第4列,小王在第3排第3列,小张在第4排第2列,小谢在第5排第4列.撤走第一排,仍按照原有确定位置的方法确定新的位置,下列说法正确的是( ).A .小李现在位置为第1排第2列B .小张现在位置为第3排第2列C .小王现在位置为第2排第2列D .小谢现在位置为第4排第2列【答案】B【分析】由于撤走一排,则四人所在的列数不变、排数减一,据此逐项排除即可. 【详解】解:A. 小李现在位置为第1排第4列,故A 选项错误; B. 小张现在位置为第3排第2列,故B 选项正确; C. 小王现在位置为第2排第3列,故C 选项错误; D. 小谢现在位置为第4排第4列,故D 选项错误. 故选:B .变式1-1.(2018·广西柳州市中考模拟)初三(1)班的座位表如图所示,如果如图所示建立平面直角坐标系,并且“过道也占一个位置”,例如小王所对应的坐标为(3,2),小芳的为(5,1),小明的为(10,2),那么小李所对应的坐标是( )点象限 象限 象限 象限 三象限 四象限 (x,0)(0,y)(0,0)纵坐标相同横坐标不同横坐标相同纵坐标不同x >0 y >0 x <0 y >0 x <0 y <0 x >0 y <0(m,m) (m,-m)A .(6,3)B .(6,4)C .(7,4)D .(8,4)【答案】C【详解】根据题意知小李所对应的坐标是(7,4).故选C.变式1-2.(2017·北京门头沟区一模)小军邀请小亮去他家做客,以下是他俩的对话: 小军:“你在公交总站下车后,往正前方直走400米,然后右转直走300米就到我家了” 小亮:“我是按照你说的走的,可是走到了邮局,不是你家…”小军:“你走到邮局,是因为你下公交车后朝向东方走的,应该朝向北方走才能到我家…” 根据两人的对话记录,从邮局出发走到小军家应( ) A .先向北直走700米,再向西走100米 B .先向北直走100米,再向西走700米 C .先向北直走300米,再向西走400米 D .先向北直走400米,再向西走300米 【答案】A【分析】根据对话画出图形即可得出答案.【详解】解:如图所示:从邮局出发走到小军家应:向北直走700米,再向西直走100米.故选:A .考查题型二 求点的坐标典例2.(2021·天津中考真题)如图,四边形OBCD 是正方形,O ,D 两点的坐标分别是()0,0,()0,6,点C 在第一象限,则点C 的坐标是( )A .()6,3B .()3,6C .()0,6D .()6,6【答案】D【分析】利用O ,D 两点的坐标,求出OD 的长度,利用正方形的性质求出OB ,BC 的长度,进而得出C 点的坐标即可.【详解】解:∵O ,D 两点的坐标分别是()0,0,()0,6,∴OD =6,∵四边形OBCD 是正方形,∴OB ⊥BC ,OB =BC =6 ∴C 点的坐标为:()6,6, 故选:D .变式2-1.(2021·山东滨州市·中考真题)在平面直角坐标系的第四象限内有一点M ,到x 轴的距离为4,到y 轴的距离为5,则点M 的坐标为( ) A .()4,5- B .(5,4)-C .(4,5)-D .(5,4)-【答案】D【分析】根据点到坐标轴的距离及点所在的象限解答即可. 【详解】设点M 的坐标为(x ,y ), ∵点M 到x 轴的距离为4, ∴4y =, ∴4y =±,∵点M 到y 轴的距离为5, ∴5x =, ∴5x =±,∵点M 在第四象限内, ∴x=5,y=-4,即点M 的坐标为(5,-4) 故选:D.变式2-2.(2021·湖北襄阳市模拟)如图,四边形ABCD 为菱形,点A 的坐标为()4,0,点C 的坐标为()4,4,点D 在y 轴上,则点B 的坐标为( )A .(4,2)B .(2,8)C .(8,4)D .(8,2)【答案】D【分析】根据菱形的性质得出D 的坐标(0,2),进而得出点B 的坐标即可. 【详解】连接AC ,BD ,AC 、BD 交于点E ,∵四边形ABCD 是菱形,OA =4,AC =4, ∴ED =OA =EB =4,AC =2EA =4, ∴BD =8,OD =EA =2 ∴点B 坐标为(8,2), 故选:D .变式2-3.(2021·广东二模)已知点2,24()P m m +-在x 轴上,则点Р的坐标是( ) A .()4,0 B .()0,8C .()4,0-D .()0,8-【答案】A【分析】根据点P 在x 轴上,即y=0,可得出m 的值,从而得出点P 的坐标. 【详解】解:∵点2,24()P m m +-在x 轴上, ∴240m -=,∴2m=;∴2224m+=+=,∴点P为:(4,0);故选:A.变式2-4.(2021·广西一模)点M(3,1)关于y轴的对称点的坐标为()A.(﹣3,1)B.(3,﹣1)C.(﹣3.﹣1)D.(1,3)【答案】A【分析】根据关于y轴的对称点的坐标特点:横坐标互为相反数,纵坐标不变可得答案.【详解】点M(3,1)关于y轴的对称点的坐标为(﹣3,1),故选:A.考查题型三点的坐标的规律探索【解题思路】考查坐标的规律探索,解题的关键是根据题意找到坐标的变化规律.典例3.(2021·山东中考真题)如图,在单位为1的方格纸上,△A1A2A3,△A3A4A5,△A5A6A7,…,都是斜边在x轴上,斜边长分别为2,4,6,…的等腰直角三角形,若△A1A2A3的顶点坐标分别为A1(2,0),A2(1,1),A3(0,0),则依图中所示规律,A2021的坐标为()A.(﹣1008,0)B.(﹣1006,0)C.(2,﹣504)D.(1,505)【答案】A【分析】观察图形可以看出A1﹣﹣A4;A5﹣﹣﹣A8;…每4个为一组,由于2021÷4=504…3,A2021在x 轴负半轴上,纵坐标为0,再根据横坐标变化找到规律即可解答.【详解】解:观察图形可以看出A1﹣﹣A4;A5﹣﹣﹣A8;…每4个为一组,∵2021÷4=504 (3)∴A2021在x轴负半轴上,纵坐标为0,∵A3、A7、A11的横坐标分别为0,﹣2,﹣4,∴A2021的横坐标为﹣(2021﹣3)×12=﹣1008.∴A 2021的坐标为(﹣1008,0). 故选A .变式3-1.(2021·山东菏泽市·中考真题)在平面直角坐标系中,一个智能机器人接到的指令是:从原点O 出发,按“向上→向右→向下→向右”的方向依次不断移动,每次移动1个单位长度,其移动路线如图所示,第一次移动到点1A ,第二次移动到点2A ……第n 次移动到点n A ,则点2019A 的坐标是( )A .()1010,0B .()1010,1C .()1009,0D .()1009,1【答案】C【分析】根据图象可得移动4次图象完成一个循环,从而可得出点2019A 的坐标. 【详解】()10,1A ,()21,1A ,()31,0A ,()42,0A ,()52,1A ,()63,1A ,…,201945043÷=⋅⋅⋅,所以2019A 的坐标为()50421,0⨯+, 则2019A 的坐标是()1009,0, 故选C .变式3-2.(2021·辽宁阜新市·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,将△ABO 沿x 轴向右滚动到△AB 1C 1的位置,再到△A 1B 1C 2的位置……依次进行下去,若已知点A(4,0),B(0,3),则点C 100的坐标为( )A .121200,5⎛⎫ ⎪⎝⎭B .()600,0C .12600,5⎛⎫ ⎪⎝⎭D .()1200,0【答案】B【分析】根据三角形的滚动,可得出:每滚动3次为一个周期,点C 1,C 3,C 5,…在第一象限,点C 2,C 4,C 6,…在x 轴上,由点A ,B 的坐标利用勾股定理可求出AB 的长,进而可得出点C 2的横坐标,同理可得出点C 4,C 6的横坐标,根据点的横坐标的变化可找出变化规律“点C 2n 的横坐标为2n×6(n 为正整数)”,再代入2n=100即可求出结论.【详解】解:根据题意,可知:每滚动3次为一个周期,点C 1,C 3,C 5,…在第一象限,点C 2,C 4,C 6,…在x 轴上.∵A(4,0),B(0,3), ∴OA=4,OB=3,∴,∴点C 2的横坐标为4+5+3=12=2×6, 同理,可得出:点C 4的横坐标为4×6,点C 6的横坐标为6×6,…, ∴点C 2n 的横坐标为2n×6(n 为正整数), ∴点C 100的横坐标为100×6=600, ∴点C 100的坐标为(600,0). 故选:B .考查题型四 判断点的象限【解题思路】各象限内点的坐标的符号特征需记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(-,+);第三象限(-,-);第四象限(+,-).典例4.(2021·湖南株洲市·中考真题)在平面直角坐标系中,点(,2)A a 在第二象限内,则a 的取值可以..是( ) A .1 B .32-C .43D .4或-4【答案】B【分析】根据第二象限内点的横坐标是负数,纵坐标是正数即可判断. 【详解】解:∵点(,2)A a 是第二象限内的点, ∴0a <,四个选项中符合题意的数是32-, 故选:B变式4-1.(2021·江苏扬州市中考真题)在平面直角坐标系中,点()22,3P x +-所在的象限是( ) A .第一象限 B .第二象限C .第三象限D .第四象限【答案】D【分析】直接利用各象限内点的坐标特点分析得出答案.【详解】∵x 2+2>0,∴点P (x 2+2,−3)所在的象限是第四象限.故选:D .变式4-2.(2021·湖北黄冈市·中考真题)在平面直角坐标系中,若点(,)A a b -在第三象限,则点(,)B ab b -所在的象限是( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限【答案】A【分析】根据点(,)A a b -在第三象限,可得0a <,0b -<,进而判定出点B 横纵坐标的正负,即可解决.【详解】解:∵点(,)A a b -在第三象限,∴0a <,0b -<,∴0b >,∴0ab ->,∴点B 在第一象限,故选:A .变式4-4.(2021·湖南邵阳市·中考真题)已知0,0a b ab +>>,则在如图所示的平面直角坐标系中,小手盖住的点的坐标可能是( )A .(),a bB .(),a b -C .(),a b --D .(),a b -【答案】B 【分析】根据0,0a b ab +>>,得出0,0a b >>,判断选项中的点所在的象限,即可得出答案.【详解】∵0,0a b ab +>>∴0,0a b >>选项A:(),a b 在第一象限选项B:(),a b -在第二象限选项C:(),a b --在第三象限选项D:(),a b -在第四象限小手盖住的点位于第二象限故选:B考查题型五 点坐标的有关性质1.坐标轴上的点的坐标特征1.(2017·四川中考模拟)如果点P(a -4,a)在y 轴上,则点P 的坐标是( )A .(4,0)B .(0,4)C .(-4,0)D .(0,-4)【答案】B【解析】由点P(a−4,a)在y 轴上,得a−4=0,解得a=4,P 的坐标为(0,4),故选B.2.(2018·广西柳州十二中中考模拟)点P (m +3,m +1)在x 轴上,则点P 坐标为()A .(0,﹣4)B .(4,0)C .(0,﹣2)D .(2,0)【答案】D【详解】解:∵点P (m+3,m+1)在x 轴上,∴y =0,∴m+1=0,解得:m =﹣1,∴m+3=﹣1+3=2,∴点P 的坐标为(2,0).故选:D .3.(2021·甘肃中考真题)已知点(224)P m m +,﹣在x 轴上,则点P 的坐标是( )A .(40),B .(04),C .40)(-,D .(0,4)-【答案】A【详解】 解:点224P m m +(,﹣)在x 轴上,240m ∴﹣=,解得:2m =,24m ∴+=,则点P 的坐标是:()4,0.故选:A .4.(2021·甘肃中考模拟)已知点P (m+2,2m ﹣4)在x 轴上,则点P 的坐标是( )A .(4,0)B .(0,4)C .(﹣4,0)D .(0,﹣4)【答案】A【详解】解:∵点P (m+2,2m ﹣4)在x 轴上,∴2m ﹣4=0,解得:m =2,∴m+2=4,则点P 的坐标是:(4,0).故选:A .5.(2021·广东华南师大附中中考模拟)如果点P (m +3,m +1)在平面直角坐标系的x 轴上,则m =() A .﹣1 B .﹣3 C .﹣2 D .0【答案】A【详解】由P (m +3,m +1)在平面直角坐标系的x 轴上,得m +1=0.解得:m =﹣1,故选:A .2.象限角的平分线上的点的坐标1.已知点A(-3+a,2a+9)在第二象限角平分线上,则a=_________【答案】-2【详解】∵点A在第二象限角平分线上∴它的横纵坐标互为相反数则-3+a+2a+9=0解得a=-22.(2018·广西中考模拟)若点N在第一、三象限的角平分线上,且点N到y轴的距离为2,则点N的坐标是( )A.(2,2) B.(-2,-2) C.(2,2)或(-2,-2) D.(-2,2)或(2,-2)【答案】C【解析】已知点M在第一、三象限的角平分线上,点M到x轴的距离为2,所以点M到y轴的距离也为2.当点M 在第一象限时,点M的坐标为(2,2);点M在第三象限时,点M的坐标为(-2,-2).所以,点M的坐标为(2,2)或(-2,-2).故选C.3.与坐标轴平行的直线上的点的坐标特征1.(2021·广西中考模拟)已知点A(a﹣2,2a+7),点B的坐标为(1,5),直线AB∥y轴,则a的值是()A.1 B.3 C.﹣1 D.5【答案】B【详解】解:∵AB∥y轴,∴点A横坐标与点A横坐标相同,为1,可得:a -2=1,a=3故选:B.2.(2018·天津中考模拟)如果直线AB平行于y轴,则点A,B的坐标之间的关系是()A.横坐标相等B.纵坐标相等C.横坐标的绝对值相等D.纵坐标的绝对值相等【答案】A【解析】试题解析:∵直线AB平行于y轴,∴点A,B的坐标之间的关系是横坐标相等.故选A.3.(2021·广东华南师大附中中考模拟)已知点A(5,﹣2)与点B(x,y)在同一条平行于x轴的直线上,且B到y轴的距离等于4,那么点B是坐标是()A.(4,﹣2)或(﹣4,﹣2)B.(4,2)或(﹣4,2)C.(4,﹣2)或(﹣5,﹣2)D.(4,﹣2)或(﹣1,﹣2)【答案】A【详解】∵A(5,﹣2)与点B(x,y)在同一条平行于x轴的直线上,∴B的纵坐标y=﹣2,∵“B到y轴的距离等于4”,∴B的横坐标为4或﹣4.所以点B的坐标为(4,﹣2)或(﹣4,﹣2),故选A.4.(2021·江苏中考模拟)若线段AB∥x轴且AB=3,点A的坐标为(2,1),则点B的坐标为()A.(5,1)B.(﹣1,1)C.(5,1)或(﹣1,1)D.(2,4)或(2,﹣2)【答案】C【详解】∵AB∥x轴且AB=3,点A的坐标为(2,1)∴点B的坐标为(5,1)或(﹣1,1)5.(2018·江苏中考模拟)已知点M(﹣1,3),N(﹣3,3),则直线MN与x轴、y轴的位置关系分别为()A.相交,相交B.平行,平行C.垂直,平行D.平行,垂直【答案】D【详解】由题可知,M、N两点的纵坐标相等,所以直线MN与x轴平行,与y轴垂直相交.故选:D.4.点到坐标轴距离1.(2018·天津中考模拟)已知平面内不同的两点A (a +2,4)和B (3,2a +2)到x 轴的距离相等,则a 的值为( )A .﹣3B .﹣5C .1或﹣3D .1或﹣5【答案】A【解析】∵点A (a +2,4)和B (3,2a +2)到x 轴的距离相等,∴4=|2a +2|,a +2≠3,解得:a =−3,故选A .2.(2018·江苏中考真题)在平面直角坐标系的第二象限内有一点M ,点M 到x 轴的距离为3,到y 轴的距离为4,则点M 的坐标是( )A .(3,4)-B .(4,3)-C .(4,3)-D .()3,4- 【答案】C【解析】由题意,得x=-4,y=3,即M 点的坐标是(-4,3),故选C .3.(2017·北京中考模拟)点P 是第二象限的点且到x 轴的距离为3、到y 轴的距离为4,则点P 的坐标是( ) A .(﹣3,4)B .( 3,﹣4)C .(﹣4,3)D .( 4,﹣3) 【答案】C【详解】由点且到x 轴的距离为3、到y 轴的距离为4,得|y|=3,|x|=4.由P 是第二象限的点,得x=-4,y=3.即点P 的坐标是(-4,3),故选C .4.(2012·江苏中考模拟)在平面直角坐标系中,点P (-3,4)到x 轴的距离为( )A.3 B.-3 C.4 D.-4【答案】C【详解】∵|4|=4,∴点P(-3,4)到x轴距离为4.故选C.5.平面直角坐标系内平移变化1.(2021·山东中考真题)在平面直角坐标系中,将点A(1,﹣2)向上平移3个单位长度,再向左平移2个单位长度,得到点A′,则点A′的坐标是()A.(﹣1,1)B.(﹣1,﹣2)C.(﹣1,2)D.(1,2)【答案】A【解析】已知将点A(1,﹣2)向上平移3个单位长度,再向左平移2个单位长度,得到点A′,根据向左平移横坐标减,向上平移纵坐标加可得点A′的横坐标为1﹣2=﹣1,纵坐标为﹣2+3=1,即A′的坐标为(﹣1,1).故选A.2.(2021·北京中考模拟)在平面直角坐标系中,已知线段AB的两个端点分别是A(4,-1),B(1,1)将线段AB 平移后得到线段A′B′,若点A′的坐标为(-2,2),则点B′的坐标为()A.(-5,4) B.(4,3) C.(-1,-2) D.(-2,-1)【答案】A【详解】∵点A(4,﹣1)向左平移6个单位,再向上平移3个单位得到A′(﹣2,2),∴点B(1,1)向左平移6个单位,再向上平移3个单位得到的对应点B′的坐标为(﹣5,4).故选A.3.(2015·广西中考真题)在平面直角坐标系中,将点A(x,y)向左平移5个单位长度,再向上平移3个单位长度后与点B(-3,2)重合,则点A的坐标是()A.(2,5) B.(-8,5) C.(-8,-1) D.(2,-1)【答案】D【解析】解:在坐标系中,点(﹣3,2)先向右平移5个单位得(2,2),再把(2,2)向下平移3个单位后的坐标为(2,﹣1),则A点的坐标为(2,﹣1).故选:D.4.(2016·四川中考真题)已知△ABC顶点坐标分别是A(0,6),B(﹣3,﹣3),C(1,0),将△ABC平移后顶点A的对应点A1的坐标是(4,10),则点B的对应点B1的坐标为()A.(7,1)B.B(1,7)C.(1,1)D.(2,1)【答案】C【解析】因为4-0=4,10-6=4,所以由点A到点A1的平移是向右平移4个单位,再向上平移4个单位,则点B的对应点1B的坐标为(1,1)故选C.5.(2018·武汉市东西湖区教育局中考模拟)在坐标系中,将点P( -2,1)向右平移3个单位长度,再向上平移4个单位长度得到点P’的坐标()A.(2,4)B.(1,5) C.(1,-3) D.(-5,5)【答案】B【详解】将点P( -2,1)向右平移3个单位长度,再向上平移4个单位长度得到点P’的坐标(1,5).故选B.6.对称点的坐标1.(2021·广东中考模拟)在平面直角坐标系中.点P(1,﹣2)关于x轴的对称点的坐标是()A.(1,2)B.(﹣1,﹣2)C.(﹣1,2)D.(﹣2,1)【答案】A【解析】点P(1,-2)关于x轴的对称点的坐标是(1,2),故选A.2.(2021·山东中考模拟)已知点P(a+1,2a﹣3)关于x轴的对称点在第二象限,则a的取值范围是()A.﹣1<a<B.﹣<a<1 C.a<﹣1 D.a>【答案】C【详解】依题意得P点在第三象限,∴,解得:a <﹣1.故选C .3.(2014·广西中考真题)已知点A (a ,2013)与点B (2014,b )关于x 轴对称,则a+b 的值为( ) A .﹣1B .1C .2D .3 【答案】B【解析】关于x 轴对称的两个点的特点是,x 相同即横坐标,y 相反即纵坐标相反,故a=2014,b=-2013,故a+b=1 4.(2018·广西中考模拟)已知点P(a +l ,2a -3)关于x 轴的对称点在第一象限,则a 的取值范围是( ) A .a 1<-B .31a 2-<<C .3a 12-<<D .3a 2> 【答案】B【解析】∵点P (a +1,2a -3)关于x 轴的对称点在第一象限,∴点P 在第四象限。

解题坐标系解题坐标系是我们将数学内容与数学方法有机结合起来研究解题的一个工具,它反映了用数学手段研究数学解题的一种愿望.1 解题坐标系的建立如果我们把解题依据粗略地分解为数学方法的实施与数学原理(概念、公理、定理、公式等)的应用,那么数学问题系统可以表示成一个解题坐标系,说明如下.图1(1)解题坐标系的构成.以横轴表示数学方法方面的实施(记为方法轴),以纵轴表示数学原理方面的应用(记为内容轴),题目的条件和结论(包括题目求证的结论与题目未写出的结论)分别表示为坐标平面上的两个点.它们的存在形式本身就是内容与方法的统一,两个思考方向的交叉----原点,显示出这样一个原则:内容与方法的统一是我们解题思考的基本出发点.(2)解题折线.题解示意为连结两点间的一条折线,这条折线记录了数学思维的轨迹.它告诉我们,寻找条件与结论之间的逻辑通道是解题的思考中心.在这个思考中,横轴方向的推进表示方法或技巧的运用,纵轴方向的推进表示数学内容的转化,整个解题过程就是内容与方法的联系与转化过程,就是在数学观点的指导下,运用数学方法,转化数学内容的推理过程.(3)审题同心圆.审题,尽量从题意中获取更多的信息,可以表示为以条件或结论为中心的一系列同心圆.从条件出发的同心圆信息,预示可知并启发解题手段;从结论出发的同心圆信息,预告需知并诱导解题方向,两组同心圆的交接处(中途点),就是分别从条件、结论出发进行思考的结合点,也是手段与目标的统一处.所谓综合法就是结合点落在结论上,所谓分析法就是结合点落在条件上.当已知为充分条件时,就形成从已知经中途点到结论的有向链;当已知也是必要条件时,就形成从结论经中途点到已知的有向链;当已知既充分又必要时,就形成一个圈.(4)内容与方法的统一.在解题坐标系上,内容是提供方法的内容,方法是体现内容的方法.解题坐标系上的每一点,一方面是内容与方法的统一,另一方面其在两轴上的投影又都不唯一.同一内容可以从不同的角度去理解,同一方法可以在不同的地方发挥效能.同一数学存在A ,可以看成111213212223(,),(,),(,),...,(,),(,),(,),x y x y x y x y x y x y …,313233(,),(,),(,),x y x y x y …等等. 这里的321,,y y y ,…均与A 有关,说明这些内容存在着转化关系,实质上是同一知识链上的几个知识点;同样,321,,x x x ,…也与A 有关,说明这几个方法或技巧存在着内在的联系,实质上同一条方法链上的几个环节.这就为多角度、多侧面考虑数学对象及其之间的关系提供了理论依据.(5)结论也是已知信息.这是解题坐标系的一个特点,当我们把结论表示为坐标系上的一点时,结论就成为已知与未知的统一了,在寻找思路的过程中,我们可以把它当作已知条件来使用,就像列方程解应用题时的未知数.事实上,对于“题”而言,结论隐含在条件之中,当条件给定时,结论也在客观上随之确定,只不过是隐蔽给定而已.称为客观上确定与隐蔽地给予的统一.要注意从结论获取信息!要目转睛地盯着目标前进!(6)思维过程的解释.无论是对横轴方向的思考,还是对纵轴方向的思考,也无论是从题目的条件中获取信息,还是从题目的结论中获取信息,都要提取业已储存的信息,都要对信息进行加工、运用,都要收集信息的反馈,并进行再处理,这里面包含着辩证思维与直觉思维,它们弥漫在整个解题坐标平面上,体现了解题活动的实质是思维活动.一条解题折线的画出,往往经历过许多类比、联想、归纳、尝试和失败,这就像在解题坐标系上,试着用铅笔画草图折线,画了又擦,擦了又画,但决不是盲目瞎碰,有时一个机智的数学念头导致了一个卓有成效的解题计划,这个念头恰好是有准备的思考和解题经验长期积累的升华,是微信息由于有意识的捕捉而瞬间强化.(7)数学证明的心理机制.解题坐标系模型有助于理解数学证明的心理机制,那就是在问题的条件及结论的启发下,激活记忆网络中的一些知识点,然后沿接线向外扩散,依次激活新的有关知识,同时,要对被激活的知识进行筛选、组织、评价、再认识和转换,使之协调起来,直到条件与结论之间的线索接通,建立起逻辑演绎关系.(扩散——激活)在例等处我们已经见到利用内容转化来解题的例子,下面再看一个例子.例1已知()()()240----=,求证,,z x x y y zx y z成等差数列.[1979年高考数学题]此题有从复杂到简单、从正确到错误的10多种做法,各有自己的存在价值和存在空间(当然,教育价值不尽相同).作差异分析(1)二次与一次——次数升降,方向有了(2)等式到等式——恒等变形,解题方法有了思路1 ()()()204z x x y y z =---- ()()()222222244442222z zx x xy zx y yzz x y z x y z x y =-+-++-=+-+-=+-得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列.思路2 ()()()()204x y y z x y y z =-------⎡⎤⎣⎦ ()()()()()()2222,x y x y y z y z x y y z =----+-=---⎡⎤⎣⎦得 ()()0x y y z ---=,得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列.说明 设()()22,4a x y b y z a b ab a b =-=-⇒-+-=-⎡⎤⎣⎦题目相当于 ()240a b ab a b +-=⇒=.思路3 视为y 的二次方程()2244()0y x z y z x -+++= 解方程得2x z y +== 得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列思路4 构造方程()()()20x y t z x t y z -+-+-=判别式等于0,两根相等12t t =.又由方程的系数和等于0知,方程有一根为1,121t t ==,有121y z t t x y -==- 得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列反思 这个解法既要讨论二次项系数为不为零,又要用到判别式、根与系数的关系等较多知识,想法很好,但不简洁.让我们顺着方程的思路想题目叙述的两句话,从条件我们感受到二次方程的判别式,从结论我们又感受到两个数相等,对这两条信息的感知,使我们思考:判别式与两数相等有什么关系呢?对了,二次方程的判别式为零时两根相等,所以,可视,x y y z --为二次方程的两个根,然后验证其确实有判别式为零就行了.1989年我们给出这样的解法. 思路5 条件表明,以,x y y z --为根的二次方程()()()()()200t x y t y z t z x t x y y z ----=⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⇔+-+--= ②有判别式()()()240z x x y y z ∆=----=, ③因而两根相等x y y z -=-. ④按定义,,,x y z 成等差数列.可见,构造方程①比构造方程②更好:逻辑关系简单了,使用知识减少了,解题步骤缩短了.(2)方程观点之下,问题的实质无非是“二次方程判别式等于零则两根相等”,所以,在②式与④式之间是直接沟通的,中间再没有任何步骤.其实,二次方程两根之和、两根之积、两根之差及判别式有恒等式()()22121212244x x x x x x a ∆-=+-=. ⑤这在解析几何中很有用,作变换12,x x y x y z =-=-,可得出恒等式()()()()()224x y y z z x x y y z ---=----⎡⎤⎣⎦. ⑥ 这也是一个解法.思路6 ()()()24z x x yy z -=-- ()()()22x y y z z x ≤-+-⎡⎤⎣⎦=-等号成立当且仅当x y y z -=-,按定义,,x y z 成等差数列思路7(误解)设,,x y d z y d =-=+有()()()()222440z x x y y z d d d ----=+-= 按定义,,x y z 成等差数列 .思路8 设,,x y c z y d =+=+有()()2204d c cd d c =-+=+有c d =-,得 x y y z-=- 按定义,,x y z 成等差数列 .解法9 (误解)由已知,有()()22y z z x x y z x--=--(分母为0?) 212y z x y z x--==--++(等比)(分母为0?)有()2z x x y -=-- 得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列解法10 22022 z x x y y z z x--=--()()()240z x x y y z ----= ()()21 222 1 2x y x z y z x x z y -=+---=+-得 x y y z -=-按定义,,x y z 成等差数列说明(1)从1979~1989、十年的时间只会构造方程①反映了一种认识上的封闭:以为二次方程对应唯一的判别式,那么反过来,判别式也对应唯一的二次方程.其实,以24b ac -为判别式的二次方程可以是20ax bx c ++=,也可以是20x bx ac ++=等、有无穷多个.(2)自1989年以来,本例的解题误区仍有两个表现:1)把麻烦的构造方程①称为“巧解”,这在很多报刊都能找到,有不下几十篇文章.2)把构造②式的解决与用⑥式的解决对立起来,认为用②式的解决是“特殊技巧”,用⑥式的解决是“通理通法”,这就没有看清⑤式对两个解法的联系,更缺少“数学思想方法教学”的自觉意识,把两个解法结合起来是沟通知识联系、进行“方程思想”、“构造思想”教学的一个好机会.(3) 1999年此题被改编为全国初中数学联赛题:已知()()()214b c a b c a -=--且0a ≠,则b c a -= .(4) 这个小例子沟通了二次方程()()()20t z x t x y y z +-+--=与“,,x y z 成等差数列”的联系.例2-23 已知,122=-ac b 求证ac b 42≥. 讲解 单纯从外形上思考,就是消除已知与求证之间两个主要差异(差异分析):第1,字母指数上,“一次与二次”的差异;第2, 数式关系上,“等式与不等式”的差异.于是,从已知出发,我们可以通过“平方”来升次,再由等式甩掉非负项而导出不等式. 比如,先由已知解出b =, 平方升次2244b ac ac ⎫=+≥⎪⎭. 应该说,这种解法对题目结构的分析是正确的,方法或技巧的应用也是成功的,在解题坐标系中,主要表现为横向的推进:恒等变形、乘方、配方、放缩技巧等.如果我们不是绝对地把2看成是静止的“已知数”,而是未知数的一个取值,那么,已知条件就表明二次方程有实根20,2ax bx c x ⎧++=⎪⎨=-⎪⎩ 从而判别式非负22-≥⇔≥.b ac b ac404这样,两句话就把题目解完了,是二次方程的理论代替了乘方、配方的过程与不等式“放缩法”的技巧.在解题坐标系上,后一求解主要表现为纵向的概念原理转化:第1,由等式转化为方程.这从系统论角度看来,就是使系统开放,并为静止、孤立的状态设计一个更为生动,更为广阔的过程.第2,由方程有实根得出结论.于是在方程观点之下,思维链被大大简约.为了得出ac2≥,前一思考更注重形式上的一致,表现b4为思维比较具体、比较平缓的演算,含有较多的线性思维的形式;后一种思考更注意内容上的转化,表现为思维比较抽象、比较跳跃的推理,含有较多的多元思维形式.两相比较,后者观点更高,能力更强,格调更新.把内容与形式结合起来思考、把方法运用与概念转化配合起来推进,必然思路更加宽广、风格更加高雅.(参见第3章第6节案例6)2 解题思路的探求结合解题坐标系的结构特点,我们提出探求解题思路的5个基本原则.(1)平面结构原则.将数学内容与数学方法结合起来,组成一个平面结构,正是解题坐标系的特点,由此派生出来的第一个解题原则,我们称为平面结构原则.平面结构原则是说,在解题思路的探求中,要注意内容与方法的统一.因而,要自觉地把数学观点、数学概念、数学定理、数学公式、数学方法、数学技巧等作为一个整体而结合起来集中思考.例如①对题目的结构,不仅注重外形上的分析,而且注重内容上的理解,能从一个孤立静止的数学形式中找出关联活动的数学内容.比如,把一个已知数看成是未知数的取值,把一个常量看成是变量的瞬时状态,把一个图形看成两个图形的重合,把一个数学存在看成是另一种数学存在的条件和结果等等,这些认识之所以可行,是因为一定的数学内容总是要表现为一定的数学形式,而一定的数学形式又总是能反映某些数学内容的.②解题过程中,不仅要注意方法技巧的应用,而且要揭示数学内容的转化,注意从内容的联系上去寻找解题思路.同时,在数学内容的应用上,不仅仅限于定理、公式的应用,还注意数学概念、特别是定义的应用.经验告诉我们,“方法是对内容的理解”、“方法寓于概念之中”.例2已知1=,求证221+=.a b本题有平方、配方解法,三角解法,几何解法等不下十多种,其中最能体现概念转化的解法是由已知条件看到了“切点重合”.证明1 已知表明,单位圆上的点(),A a B b满足:A 在过B 的切线1by =上,由切点的惟一性知A ,B 重合,有a b ⎧=⎪⎨=⎪⎩ ①平方得 221a b +=.说明 由“两点重合”的知识链,立即可以得出一批方法(体现知识结构对解题的指导作用):,A B 重合→0AB =→距离公式中平方和为零——配方→基本不等式→柯西不等式→……证明2设(),A a B b ,则0.AB ===故,A B 重合,可得①.证明3 (配方法)对已知式移项配方,有()()((2222220111221,2a b b a a b =-⎡⎡+-+-⎢⎢=-+-⎢⎢⎣⎦⎣⎦⎡⎤=+⎢⎥⎣⎦ 由非负数的性质可得①.证明4 由基本不等式,有()()22221111,22a b b a =+-+-≤+=等号当且仅当①时成立.证明5 由柯西不等式,有11,a b=≤=等号当且仅当ab =平方即得.说明把单位圆改为椭圆或作个数推广,可有(参见文[1]P303)例2-1 若 ()0,0mn m n =>>,则22221a b m n +=. 例2-2 实数1212,,,;,,,n n aa ab bb ,若 ()2222211121,2n n a a a b a b b b +-=+++则22212222223322211,,.na a ba a ba a b⎧+=⎪+=⎪⎨⎪⎪+=⎩这个简单例子的多种解法,已经涉及广角投影原则.(1)广角投影原则.由于一定的数学内容可以有多种不同的存在形式,同一数学形式又可以从多种数学内容上去理解,因此,在解题坐标系上,每一点的坐标是不唯一的,由此产生解题思路探求的广角投影原则.广角投影原则是说,在解题思路的探求中,要将条件或结论向两轴作多角度的投影.希尔伯特在巴黎世界数学家代表大会上曾经说过:“数学学科是一个不可分割的有机整体,它的生命力正在于各个部分之间的联系.的确,数学最为迷人之处是不同分支之间有许多相互影响、预想不到的联系有时会奇迹般的展现在你的眼前.”在这个多角度的投影中, 数学知识不是孤立的单点或离散的片断, 数学方法也不是各别无关的一招一式, 它们血肉相连, 组成一条一条的知识链,并结构为知识体系.解题思路探求的敏捷性、发散性就在于, 当知识链中的某一环节受到刺激时,整条知识链就都活跃起来.有意识地积累知识链,是优化知识结构的一个途径,也是广开解题思路的一个源泉,脑子里的知识链越多、越长, 解题的思路与念头也就越广、越快.(3)内圈递扩原则.如果解题折线过长或过于曲折,一时无法弄清,那么我们可以试着考虑两组同心圆的最内圈,即从条件或结论出发,作出一小步推理,进行稍稍简单的变形,然后再一小步、一小步慢慢扩展解题坐标系上的同心圆.我们称此为解题思路探求的内圈递扩原则.考虑最内圈,可能会找到一个更容易着手的问题、一个更特殊的问题, 或者问题的一部分.当我们一小步又一小步地前进,稍稍简单又稍稍简单地变形的时候,就有希望找到一个中途点、或者理顺整个思路.就像瞎子爬山一样,只要每走一步都不低于现有的位置,就能摸出一条当初并未完全意识到、并未完全把握住的思路.这里体现了小步子前进和连续积累的思想.(4)差异渐缩原则.在解题坐标系上,条件和结论之间位置上的不同,反映了内容及形式上的目标差.解题折线的画出,在于消除它们之间的差异,达到新的平衡.我们在此称为差异渐缩原则.差异分析是一个重要的解题策略.(5)迹线平移原则.在解题坐标系上,每一道题的题解都有一条思维轨迹,其中有的在结构上会有相似之处,形成一些平行迹线.平时注意积累平行迹线,探求解题思路时有意识寻找和借鉴平行迹线是一个重要的解题原则,我们称为迹线平移原则.这一原则体现了类比的思想、基本问题的思想,也体现了熟悉化的原则,与“模式识别”的解题策略相通.对思维轨迹或解题模式的积累,可以随着知识的增加、经验的丰富而升级,。

探究高中生物坐标系图题型的解题思路和策略

作者:***

来源:《中学生理科应试》2024年第07期

高中生物的坐標系图覆盖面广、知识点多、形象直观,究其根本,是将生物体系中复杂多变的信息以坐标图的形式呈现,因此,教师在讲解坐标系图题型时一定要指导学生把握坐标系图中的有效信息和涉及到的知识点.要能对题目中给出的信息进行准确认直地分析和揣摩,并快速联系到所学习到的知识点,分析近几年高考题,不难发现高中生物涉及到坐标系图的题型越来越多,这就要求考生必须充分掌握此类题型的解题思路和策略。

人教生物解题模型训练(二)坐标曲线类[模板概述]坐标图中,多以时间、温度等易测量的因素为横坐标,以事物的某种性质为纵坐标,以曲线图表示事物变化及性质间的相互关系,常用来分析生命现象,从而揭示生物体结构、代谢、生命活动及与生物环境相互作用的关系等方面的本质特性。

其解题思维模板如下:1.(2022·江苏徐州市高三2月学情调研)某实验小组为探究细胞中ROCK1(一种蛋白激酶基因)过度表达对细胞呼吸的影响,通过对体外培养的成肌细胞中加入不同物质检测细胞耗氧率(OCR,可一定程度地反映细胞呼吸情况),设置对照组:Ad-GFP组,实验组:Ad-ROCK1(ROCK1过度表达)两组进行实验,实验结果如图所示。

下列叙述正确的是()注寡霉素:ATP合酶抑制剂;FCCP:作用于线粒体内膜,线粒体解偶联剂,不能产生ATP;抗霉素A:呼吸链抑制剂,完全阻止线粒体耗氧。

A.加入寡霉素后,OCR降低值代表机体用于ATP合成的耗氧量B.FCCP的加入使细胞耗氧量增加,细胞产生的能量均以热能形式释放C.ROCK1过度表达只增加细胞的基础呼吸,而不增加ATP的产生量D.抗霉素A加入成肌细胞后只能进行无氧呼吸,无法产生[H]和CO2。

答案 A解析图中0~17 min,加入寡霉素前可代表细胞的正常耗氧率,寡霉素是A TP合酶抑制剂,加入寡霉素后,OCR降低值代表细胞用于ATP合成的耗氧量,间接反映细胞此时的ATP产量,A正确;FCCP作用于线粒体内膜,大量耗氧,不能产生ATP,故FCCP的加入使细胞耗氧量增加,线粒体内膜上产生的能量均以热能形式释放,而细胞质基质和线粒体基质中的能量还可储存在A TP中,B错误;ROCK1过度表达不仅增加细胞的基础呼吸,而且增加细胞A TP的产生,C错误;抗霉素A加入成肌细胞阻止线粒体耗氧,无法产生ATP,但细胞质基质中进行的反应不受影响,能产生[H]和CO2,D错误。

2.如图为人的精原细胞进行减数分裂时,相关物质数量变化的部分曲线图。

看准趋势比较关系

——坐标图解题思路

刘彦强

提要:坐标图试题是对文科考生和数学底子较差的政治老师而言都感到非常棘手的一类试题。

本文提出了“依据坐标看趋势,比较曲线看关系”读懂坐标图表、五步解析坐标图题的简单实用且准确又有效的方法,并以2015年出现的所有做标题为例做了解析示例。

关键词:自变量因变量曲线

坐标图是近年来高考试题中经常出现的题型。

此类试题对文科考生和数学底子较差的政治老师而言都感到非常棘手,属于拉开优等考生与一般考生差距的试题。

实践表明,无论是考生还是政治老师,对此类试题感到棘手的地方集中在读懂坐标图,以及从坐标图中提取有效信息上。

为此,本文想集中讨论如何认识坐标图,如何从坐标图中提取有效信息的问题。

例一:

(2015年海南卷)2.市场上某款运动鞋的价格上涨后,其供应量发生了相应的变化。

下列图示正确反映这一变化的是B

A.①

B. ②

C.③

D.④

解析思路:

本题相对比较简单,但麻雀虽小,肝胆俱全,依然属于典型的坐标图试题。

我就一这道题为“麻雀”,通过对这只麻雀的解剖来把握坐标图题这一类“飞鸟”的解题思路。

坐标图的基本要素是纵、横坐标和曲线。

按照这三个要素及其关系,解析坐标图的基本思路如下:

第一:弄清坐标含义。

弄清坐标含义是解坐标图类试题的基础。

在例一的四个坐标图中,纵坐标为价格,横坐标为商品数量。

第二:判别两个坐标中的自变量和因变量。

依据例一题意,价格即纵坐标是自变量,供应量(数量)即横坐标为因变量。

这是解题的关键。

第三:认准曲线内容。

搞清楚曲线所代表的实际内容,这是解析坐标图的前提。

在例一的四个坐标图中,曲线都代表的是商品需求。

第四:依据自变量引起因变量的变化理论,把握曲线变化趋势。

这是解析坐标图试题的数学基础。

在例一中,价格上涨,引起供应量的增加,是正相关关系。

第五:比较不同曲线差异。

判别那一条曲线符合自变量引起因变量的变化趋势。

这是解析坐标图试题的直接要素。

此题的四个坐标图中,①曲线表示负相关关系,③的两条曲线都是负相关关系,两个都应排除。

④的两个曲线虽都是正相关关系,但两曲线反映的曲线位移并没有反映出价格上涨(箭头与横坐标平行),②准确的反映了价格上涨,供应量增加的正相关关系,故答案为B。

分析上面的五步解题思路,前四步都说的是如何读懂坐标图。

将其高度概括,四步又可以归纳为两句话,即:

依据坐标看趋势,比较曲线看关系。

“依据坐标看趋势”是看图中曲线的变化趋势。

用数学语言说,就是坐标分

别代表自变量和因变量,要弄清曲线是否正确反映自变量引起的因变量的变化。

本质上看,曲线反映的就是自变量与因变量的关系。

如在例一中,曲线必须反应自变量(价格)引起的因变量(供应数量)的变化趋势。

这里需要特别指出的是,自变量和因变量的确定是依据试题的题意进行判别,绝对不能固定僵死的认为横坐标就是自变量,纵坐标就是因变量。

但恰巧就是在这个地方,学生最易犯错误,原因在于高中阶段及其之前的所有数学坐标图都绝对的是X轴(横坐标)代表自变量,Y轴(纵坐标)代表因变量。

如果政治老师不能搞清楚这个问题,任由学生依据数学所学坐标图理论判别,结果必然陷入谬误。

例如上面这道海南题,如果考生视横坐标(数量)为自变量,其结果很可能是选A,绝对不会是B。

“比较曲线看关系”是说:在一个坐标图中,如果有两个或两个以上曲线,那么这些代表不同内容的曲线就必然有某种关系,读图时就一定要揭示这种关系。

例如在例一③、④两个坐标图中都各有两条曲线,这两条曲线分别代表变化前和变化后的曲线,箭头代表变化方向,故箭头所指方向的曲线为变化后的曲线。

一旦揭示了曲线的变化趋势和曲线间关系。

就获得了解题所需要的基本信息,也就为形成正确的试题答案打下了信息基础。

下面我们再看几个例证。

例二:2015年四川卷:1.假设其他条件不变,下列与图1所反映的信息相符合的是 A

A.卷烟税率上调,导致卷烟价格和购买量的变动

B.原油价格下跌,导致汽油价格和需求量的变动

C.银行利率下调,导致棉花价格和种植量的变动

D.汽油价格上涨,导致天然气价格和销量的变动

解析:本题的特点是题干中几乎不反映解题的信息,而是选项自身包含解题信息,需要以选项反映的变化趋势与坐标图相对照,这显然极大的增加了试题的难度。

但如果按照我上面介绍的方法逐项分析,得出正确答案应该不成问题。

题中纵坐标为价格,横坐标为数量,曲线D表示价格和数量是负相关关系。

依据箭头所示,S为变化前曲线,S’为变化后曲线。

S曲线移动方向与D曲线平行,表示S曲线的位移与D曲线反映的变化趋势相一致。

选项A所说的卷烟价格变动(自变量)引起的购买量的变动(因变量),两者属于负相关关系,变化趋势符合曲线D。

卷烟税上调,导致卷烟价格上涨,符合S曲线向S'位移,故A符合坐标图反映的信息。

B选项,原油是汽油的原材料,原油价格下跌,导致汽油价格下跌,汽油的需求量增加,与S曲线的位移方向相反,故不符合坐标图。

C选项,棉花价格变动和种植量变动属于正相关关系,与D曲线反映的趋势不符。

D选项,汽油与天然气属于替代商品,汽油价格上涨首先导致的是天然气销量的增加(自变量),进而导致天然气价格(因变量)上涨,这是正相关关系,与D曲线不符。

故答案为A。

例三:(2015年江苏卷)10.在供需平衡的某商品市场上,假设政府基于某种目标,决定对该商品实施价格上限管制政策,其他条件不变。

图1(P1表示政策实施前价格,P2表示政策实施后价格)中能反映该政策实施后价格变动的是B

解析:图1中纵坐标为价格,横坐标为数量,依据题干中政府限价的条件,可知纵坐标价格为自变量,横坐标数量为因变量。

由此可以判断,S曲线为商品供给曲线,d曲线为商品需求曲线。

选项A、D中,P1到P2是价格升高,不符合实施价格上限管制政策的影响,其他可以不在讨论就淘汰。

选项B、C中,价格变化符合题意,但C中,调整后的P2属于供需平衡,调整前的P1供需不平衡,这与“反映该政策实施后价格变动的”影响不符合,因为价格的下降必然导致需求增多,供应减少,平衡被打破。

所以,调整前的P1应处于处于平衡点,C不合题意。

答案只能是C。

例四:1 出境游作为一种大众消费,其需求量(Q)受出境游价格(P)、居民收入(M)等因素影响。

不考虑其他因素。

图1中能正确反映P与Q、M与Q关系的图形有

A①③ B①④ C②③ D②④

解析:此题比较简单,只要理清图表答案不言自明。

而理清图表,本题中最关键是搞清每个选项坐标的自变量和因变量。

由题干中“其需求量(Q)受出境游价格(P)、居民收入(M)等因素影响”可知,出境游价格(P)、居民收入(M)

为自变量,出境游需求量(Q)为因变量。

据此分析:Q与P成负相关关系,①符合,②不符合。

M与Q成正相关关系,③不符合,④符合。

答案为B。

以上,我以2015年高考试题为例说明图表题这种特殊试题的基本解题思路。

我们知道,对经济学理论,考生尤其是优等考生根本不会存在不掌握的问题,之所以出错就在于对坐标图的理解上。

如果我们能够教会学生的上述认识坐标图的方法,让考生牢记“依据坐标看趋势,比较曲线看关系”的基本思路,相信解析坐标图试题就会变得轻而易举了。

特别说明:发表教科研文章对本人已经没有多大价值,但本人依然喜欢研究写作,且现在闲暇时间较多,对过去教育教学中发现的问题多有反思,形成了一些独到见解,自成一家之言的文章。

如果那位同志有需要发表论文,可与我联系,我可以协助联系省级以上刊物甚至某些核心期刊发表,尽量为大家争取利益。

非诚请勿扰。

联系方式:QQ:976459435 加朋友私聊。

2016年5月5日匆匆

刘彦强简介:

男,汉族。

现受聘于省示范高中咸阳市彩虹中学。

全国著名政治教师、高考问题研究专家。

曾任陕西省中小学教材审定委员会学科专业审查委员会委员。

咸阳市文综基地专家组政治命题组负责人。

先后获国家教委教学论文评比二等奖、全国首届青少年心理教育论文评比一等奖、陕西省省教委教研论文评比特等奖1次、一等奖2次等区、市级以上各种奖项40多次。

2000年因教育业绩被

录入国家人事部的《人才大辞典》第十卷(教育部分)。

2011年建党90周年被授予国家“创优争先先进个人”荣誉称号。

在省级以上报刊发表100多篇教育教学及高考研究文章、曾主编出版《中学思想政治课学习指导丛书》以及多册思想政治课配套训练等高考复习资料,编著出版青少年道德心理教育读物2本(陕西人民出版社等出版社出版)。

与人合著《学习心理学》,任副主编,由山东大学出版社出版发行。

此外,尚有许多散文在报刊上发表。