河道景观设计 PPT

- 格式:ppt

- 大小:22.34 MB

- 文档页数:9

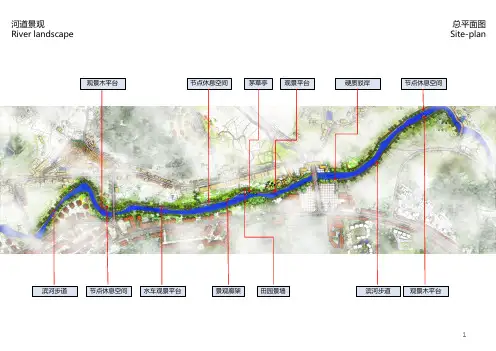

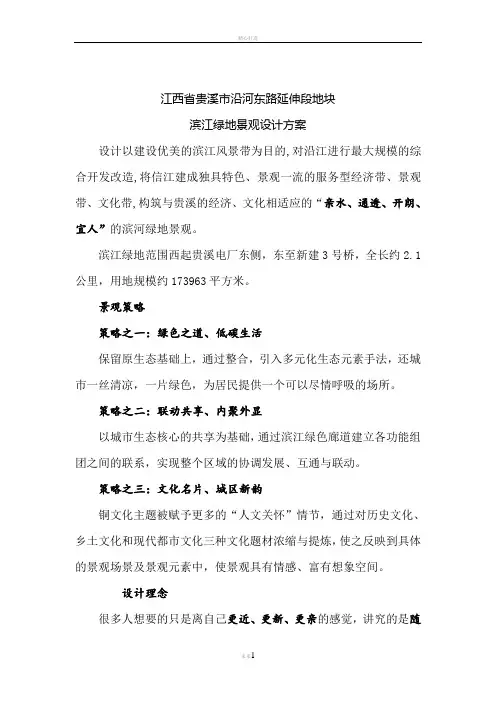

江西省贵溪市沿河东路延伸段地块滨江绿地景观设计方案设计以建设优美的滨江风景带为目的,对沿江进行最大规模的综合开发改造,将信江建成独具特色、景观一流的服务型经济带、景观带、文化带,构筑与贵溪的经济、文化相适应的“亲水、通透、开朗、宜人”的滨河绿地景观。

滨江绿地范围西起贵溪电厂东侧,东至新建3号桥,全长约2.1公里,用地规模约173963平方米。

景观策略策略之一:绿色之道、低碳生活保留原生态基础上,通过整合,引入多元化生态元素手法,还城市一丝清凉,一片绿色,为居民提供一个可以尽情呼吸的场所。

策略之二:联动共享、内聚外显以城市生态核心的共享为基础,通过滨江绿色廊道建立各功能组团之间的联系,实现整个区域的协调发展、互通与联动。

策略之三:文化名片、城区新韵铜文化主题被赋予更多的“人文关怀”情节,通过对历史文化、乡土文化和现代都市文化三种文化题材浓缩与提炼,使之反映到具体的景观场景及景观元素中,使景观具有情感、富有想象空间。

设计理念很多人想要的只是离自己更近、更新、更亲的感觉,讲究的是随意、舒心、舒展、青草芳菲般的自然感受,这正是滨江绿地景观设计的初衷和理念。

设计目标通过统一规划、整体实施,塑造一个集自然环境、历史文化、交通功能、休闲功能、娱乐功能于一体的滨河生态景观走廊。

指导思想在满足城市防洪的前提下,尽量不去改变现有江岸状态的同时增强信江的可亲水性,提高江面——堤岸——沿河路的视线联系。

以简洁、大方、便民;美化环境;体现滨河亲水设计风格为原则,使绿化和建筑相互融合,相辅相成,使环境成为城市文化的延续。

具体设计:滨江绿地以铜文化为脉络将地块有机的联系在一起,自西向东谱就了铜文化的演变史,整个滨江不仅仅是一个视觉上的,更是精神上的感情线索。

结合文化内涵与地块因素将沿江分为:生态滨水区、文化主题区、时尚休闲区、景观过渡区生态滨水区:新建三号桥段到冶金大道段原有水塘较多,以体现植物生态群落之美,湿地生态环境为主题。

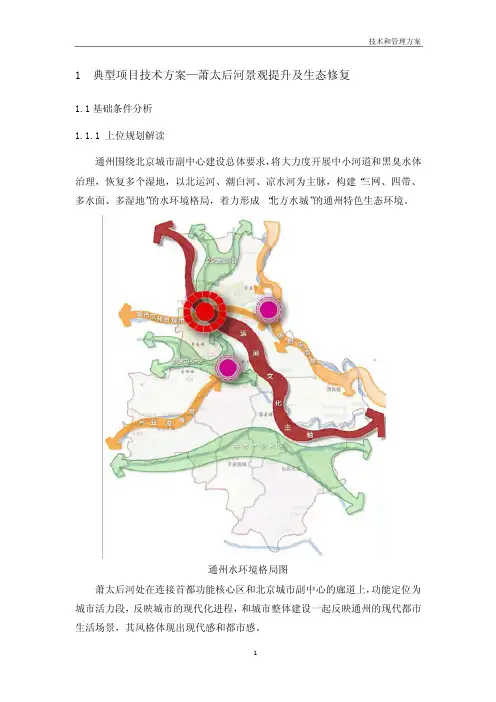

1 典型项目技术方案—萧太后河景观提升及生态修复1.1 基础条件分析1.1.1上位规划解读通州围绕北京城市副中心建设总体要求,将大力度开展中小河道和黑臭水体治理,恢复多个湿地,以北运河、潮白河、凉水河为主脉,构建“三网、四带、多水面、多湿地”的水环境格局,着力形成 “北方水城”的通州特色生态环境。

通州水环境格局图萧太后河处在连接首都功能核心区和北京城市副中心的廊道上,功能定位为城市活力段,反映城市的现代化进程,和城市整体建设一起反映通州的现代都市生活场景,其风格体现出现代感和都市感。

1.1.2项目区及其周边概况萧太后河属于凉水河支流,发源于北京市左安门,经朝阳、通州与张家湾注入凉水河。

1958年修建通惠引水干渠时将萧太后河截断,现形成两个水系排涝系统。

上段在马家湾村北改入通惠排干;下段起点为通惠排干,向东流经小鲁店村,过通马路进入通州区,于张家湾镇南汇入凉水河。

主要支流有南大沟、大稿沟、玉带河。

河道总长度为22.49km,流域面积为102km2。

其中通州境内河道长为10.25km。

此次萧太后河景观提升及生态修复是位于通州区通马路至京哈高速段,全长约3公里。

(1)现状交通分析现状交通以3-4米宽的水泥路及土路为主,雨天土路泥泞难行,交通可达性差,同时部分沿河路作为进出周边村庄的通道,经常发生交通拥堵,村庄周围道路随意停车的现象也较为常见。

(2)植被分析现状植被条件较好,有生长较好的白杨、垂柳等高大乔木,景观设计可加以保留利用,但地被及灌木较为单一,以杂草为主,设计时需加以强化。

(3)文化资源分析设计范围内有已经建成的萧太后河码头遗址公园,公园有景亭、萧太后雕塑、栈桥等设施,有一定景观基础,本次景观提升可在此基础上进一步挖掘萧太后河的文化资源,将景观与文化充分融合。

(4)景观资源分析场地内有较大面积的荷塘,河道水量及水质条件较好,同时有已经建成的部分景观设施,如亲水木平台等,这些都为创造优质的滨河景观提供了有利的条件,也是萧太后河独特的景观资源。

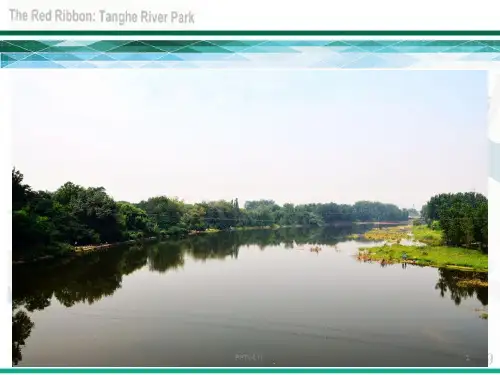

河流景观设计案例仁者乐山,智者享水,亲水是中国永恒的主题。

现代景观设计既要突出风景,又要尽量保持河流原有的生态,类似于河岸和河底的浸泡、冲刷和淤泥。

这些自然生命力的表达应该允许它们的存在,并为生物创造多样化的环境地带.仁者乐山,智者享水,亲水是中国永恒的主题。

现代景观设计既要突出风景,又要尽量保持河流原有的生态,类似于河岸和河底的浸泡、冲刷和淤泥。

这些自然的生命力表现形式应该允许它们的存在,为生物创造多样的环境条件。

1项目背景1.1位置丹阳位于长江下游,水资源丰富。

大小河流110条,总长度603.33公里,骨干河流19条,总长度229.43公里.其中,建都河北起于丹阳南门与香草河交汇处,全长22km,城区段从香草口至122省道,全长1200m,本案位于丹阳市鄢陵区。

河流南北走向,北端连接南二环,南端连接振兴路。

全长约920米,河两岸景观面积20 ~ 35米,总景观设计面积5万平方米。

河道面积3万m2。

1.2历史和文化编制沿革:丹阳历史悠久。

新石器时代,丹阳有人类活动。

战国时建立丹阳,后云阳划归云阳县。

不久又改称曲安县。

乾隆元年(758年),改称丹阳(阳)县,沿用至今。

文化与文物:丹阳有6000年的文明史。

历史上人文荟萃,民间文化艺术也丰富多彩。

民谣,民间传说,曲艺剧等。

在民间很受欢迎,并广为流传。

具有地方特色的丹戏是一种优秀的地方戏,吸取了民间艺术的精华。

丹阳有很多文物。

因此有“江南文物之国”的美称。

还有一个关于建都河的美丽传说。

据说周袁俊在金代把简扔在这里,变成了简牍。

唐代建州以屈阿命名,可见金代有建都河。

有句诗说:“浮山荒废之时,谁来传简之名?”望斜日,诗景生烟。

"1.3现状分析1.3.1基础分析。

建都河全长1200米,该方案位于丹阳市鄢陵区,河流南北走向,北端连接南二环,南端连接振兴杜鹤路,全长约920米.建都河设计正常水位标高2.1m,洪水水位4.5m,历史最高水位6.5m,振兴路以北部分地区已建挡土墙高度 6.5m,挡土墙其他部位填土高度与挡土墙相同。

景观桥↑景观桥↑河口望至维多尼亚港方向↑河口望至维多尼亚港方向↑沿河高架景观桥↑沿河高架景观桥设计公司:SED Landscape Architects co.LTD. SED新西林景观国际主要设计师:黄剑锋Huang Jiangfeng、Matthew Charles Long、古婕莹Gu Jieying 设计时间:2014年12月设计说明在蜿蜒曲折的线条设计中,启德河道在连接周边商业和人群中扮演一个重要和关键的角色。

凭借其林中步道和纪念公园,启德成为了娱乐和重建的曲线形生态项目。

从钻石山到启德河口都是整个重建设计策略的一部分,旨在提升河畔的生态系统。

DEVELOPMENT/DESIGN STATEMENTIn the form of a continuous meandering line, the Kai Tak Nullah serves an ever expanding role and key resource that connects and reconnects neighborhoods, businesses, and people. With its rich woodland walks and memorable parks, the Kai Tak Nullah becomes a meandering ecological spine dedicated to connection, recreation, and regeneration. All components of the system from the headwaters at Diamond Hill to the Estuary at Kai Tak Approach are part of an overall restorative design strategy to improve the Healthy Riverside way of life.目标与挑战目标:线性公园的设计目的是创造一个健康的河畔生活系统。