诗、词、曲阅读理解(教师)

- 格式:doc

- 大小:97.00 KB

- 文档页数:12

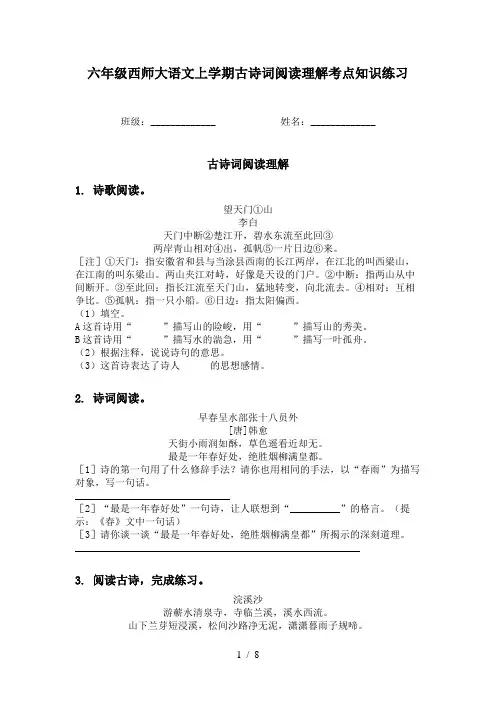

六年级西师大语文上学期古诗词阅读理解考点知识练习班级:_____________ 姓名:_____________古诗词阅读理解1. 诗歌阅读。

望天门①山李白天门中断②楚江开,碧水东流至此回③两岸青山相对④出,孤帆⑤一片日边⑥来。

[注]①天门:指安徽省和县与当涂县西南的长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山。

两山夹江对峙,好像是天设的门户。

②中断:指两山从中间断开。

③至此回:指长江流至天门山,猛地转变,向北流去。

④相对:互相争比。

⑤孤帆:指一只小船。

⑥日边:指太阳偏西。

(1)填空。

A这首诗用“”描写山的险峻,用“”描写山的秀美。

B这首诗用“”描写水的湍急,用“”描写一叶孤舟。

(2)根据注释,说说诗句的意思。

(3)这首诗表达了诗人的思想感情。

2. 诗词阅读。

早春呈水部张十八员外[唐]韩愈天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

[1]诗的第一句用了什么修辞手法?请你也用相同的手法,以“春雨”为描写对象,写一句话。

_______________________________[2]“最是一年春好处”一句诗,让人联想到“__________”的格言。

(提示:《春》文中一句话)[3]请你谈一谈“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”所揭示的深刻道理。

_________________________________________________________3. 阅读古诗,完成练习。

浣溪沙游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

[1]词中描绘的是______时节的景色,由“______”“_____”可以看出来。

[2]“唱黄鸡”的意思是()A.比喻时光流逝B.听黄鸡鸣叫,新的一天开始了C.黄鸡报晓[3]“谁道人生无再少?”这一句运用了___的手法,意思是___________?[4]下列诗句与本词表达的感情一致的是()A.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

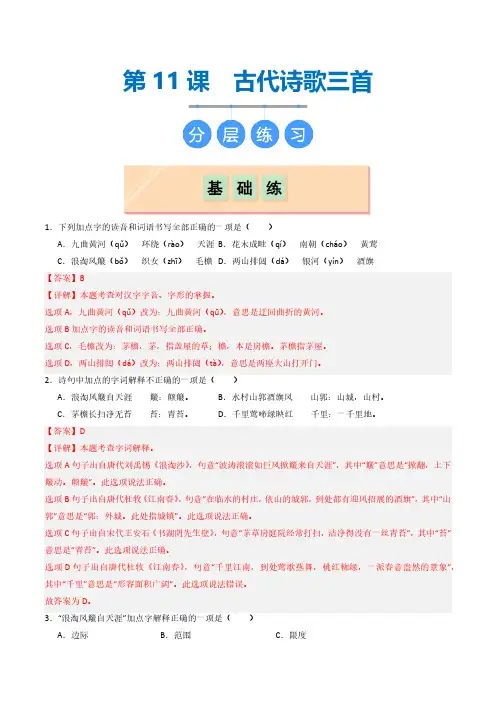

第11课古代诗歌三首1.下列加点字的读音和词语书写全部正确的一项是( )A.九曲黄河(qǔ) 环绕(rào) 天涯B.花木成畦(qí) 南朝(cháo) 黄莺C.浪淘风簸(bǒ) 织女(zhī) 毛檐D.两山排闼(dá) 银河(yín) 酒旗【答案】B【详解】本题考查对汉字字音、字形的掌握。

选项A,九曲黄河(qǔ)改为:九曲黄河(qū),意思是迂回曲折的黄河。

选项B加点字的读音和词语书写全部正确。

选项C,毛檐改为:茅檐,茅,指盖屋的草;檐,本是房檐。

茅檐指茅屋。

选项D,两山排闼(dá)改为:两山排闼(tà),意思是两座大山打开门。

2.诗句中加点的字词解释不正确的一项是( )A.浪淘风簸自天涯 簸:颠簸。

B.水村山郭酒旗风 山郭:山城,山村。

C.茅檐长扫净无苔 苔:青苔。

D.千里莺啼绿映红 千里:一千里地。

【答案】D【详解】本题考查字词解释。

选项A句子出自唐代刘禹锡《浪淘沙》,句意“波涛滚滚如巨风掀簸来自天涯”,其中“簸”意思是“掀翻,上下簸动。

颠簸”。

此选项说法正确。

选项B句子出自唐代杜牧《江南春》,句意“在临水的村庄,依山的城郭,到处都有迎风招展的酒旗”,其中“山郭”意思是“郭:外城。

此处指城镇”。

此选项说法正确。

选项C句子出自宋代王安石《书湖阴先生壁》,句意“茅草房庭院经常打扫,洁净得没有一丝青苔”,其中“苔”意思是“青苔”。

此选项说法正确。

选项D句子出自唐代杜牧《江南春》,句意“千里江南,到处莺歌燕舞,桃红柳绿,一派春意盎然的景象”,其中“千里”意思是“形容面积广阔”。

此选项说法错误。

故答案为D。

3.“浪淘风簸自天涯”加点字解释正确的一项是()A.边际B.范围C.限度【详解】本题主要考查学生对文言实词的理解能力。

在平时的学习中一定要做好积累,对于通假字、一词多义、古今异义、词类活用等特殊情况分类做好整理。

解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

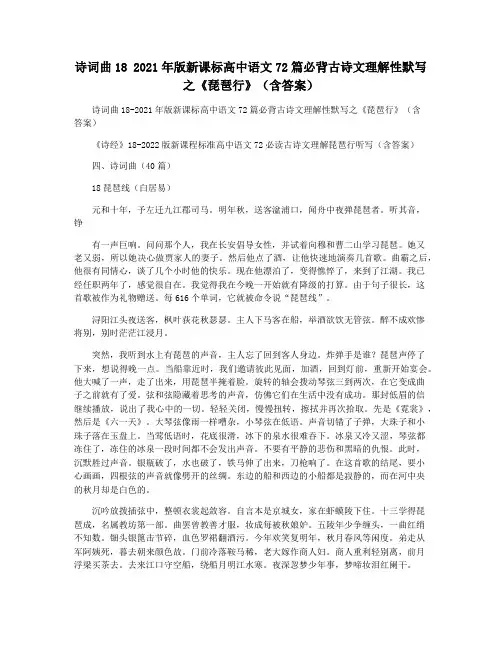

诗词曲18 2021年版新课标高中语文72篇必背古诗文理解性默写之《琵琶行》(含答案)诗词曲18-2021年版新课标高中语文72篇必背古诗文理解性默写之《琵琶行》(含答案)《诗经》18-2022版新课程标准高中语文72必读古诗文理解琵琶行听写(含答案)四、诗词曲(40篇)18琵琶线(白居易)元和十年,予左迁九江郡司马。

明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者。

听其音,铮有一声巨响。

问问那个人,我在长安倡导女性,并试着向穆和曹二山学习琵琶。

她又老又弱,所以她决心做贾家人的妻子。

然后他点了酒,让他快速地演奏几首歌。

曲霸之后,他很有同情心,谈了几个小时他的快乐。

现在他漂泊了,变得憔悴了,来到了江湖。

我已经任职两年了,感觉很自在。

我觉得我在今晚一开始就有降级的打算。

由于句子很长,这首歌被作为礼物赠送。

每616个单词,它就被命令说“琵琶线”。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

突然,我听到水上有琵琶的声音,主人忘了回到客人身边。

炸弹手是谁?琵琶声停了下来,想说得晚一点。

当船靠近时,我们邀请彼此见面,加酒,回到灯前,重新开始宴会。

他大喊了一声,走了出来,用琵琶半掩着脸。

旋转的轴会拨动琴弦三到两次,在它变成曲子之前就有了爱。

弦和弦隐藏着思考的声音,仿佛它们在生活中没有成功。

那封低眉的信继续播放,说出了我心中的一切。

轻轻关闭,慢慢扭转,擦拭并再次拾取。

先是《霓裳》,然后是《六一天》。

大琴弦像雨一样嘈杂,小琴弦在低语。

声音切错了子弹,大珠子和小珠子落在玉盘上。

当莺低语时,花底很滑,冰下的泉水很难吞下。

冰泉又冷又涩,琴弦都冻住了,冻住的冰泉一段时间都不会发出声音。

不要有平静的悲伤和黑暗的仇恨。

此时,沉默胜过声音。

银瓶破了,水也破了,铁马伸了出来,刀枪响了。

在这首歌的结尾,要小心画画,四根弦的声音就像劈开的丝绸。

东边的船和西边的小船都是寂静的,而在河中央的秋月却是白色的。

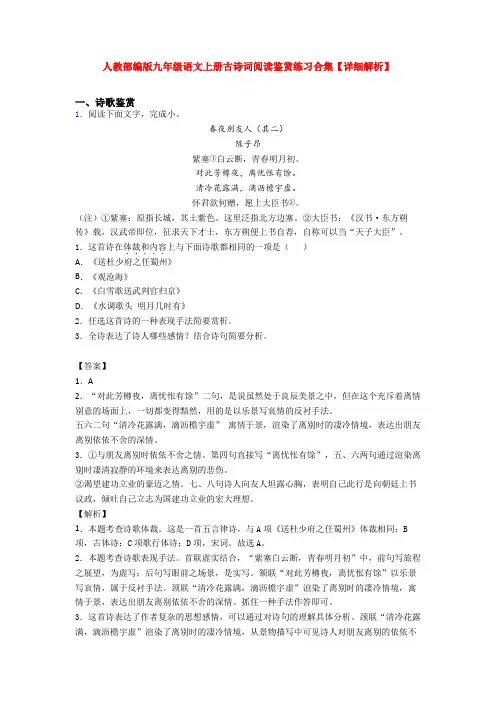

2020年中考语文课内外古诗词鉴赏训练(有答案解析)2020年中考语文课内外古诗词鉴赏训练班次姓名阅读下面两首诗,完成后面小题。

送友人黄鹤楼XXXXXX青山横北郭,白水绕东城。

昔人已乘XXX去,此地空余黄鹤楼。

此地一为别,孤蓬万里征。

XXX一去不复返,白云千载空悠悠。

浮云游子意,落日故人情。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

1.两首诗都写到愁情:《送友人》写送别友人的愁情,《黄鹤楼》写的________愁情。

【答案】思乡【解析】《黄鹤楼》通过诗人登楼远眺的所见所想,烘托出作者清冷的思想之情和自己深重的漂泊之感。

抒发了诗人漂泊异地的伤感与思念。

所以可概括为“思乡”之情。

2.以下对两首诗的理解正确的一项是()A.“万里”“千载”都有悠远之意。

B.“故人”“昔人”都指曾经的老朋友。

C.“青山”“XXX”都写了山色秀美之景。

D.“浮云”“白云”都暗示诗人漂泊的身世。

【答案】A【解析】B.“故人”是老朋友。

“昔人”是指过去的仙人。

C.“青山”写了山色秀美之景。

“晴川历历汉阳树”:如今阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,过去的时光一去不复返。

“XXX”写物是人非之感。

D.“浮云”表示墨客漂泊的出身。

白云千载空悠悠:千百年来只瞥见悠悠的白云。

惟有悠悠白云仍然千载照旧。

“白云”指白云悠悠,仙去楼空,光阴不再,事过境迁,世事茫茫。

故选A。

诗歌鉴赏阅读下面的诗,完成后面小题。

1饮湖上初晴后雨XXX滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总适宜。

1.这首诗的作者XXX,号___居士。

【答案】XXX【解析】本题考察学生文学知识的把握,文学知识正误的判别点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、首要情节、作品主题及风格、流派等。

回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

XXX,字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、XXX居士,世称XXX、XXX。

2.下列对这首诗内容的了解,正确的一项是()A.“潋滟”意为波涛汹涌,写出雨后水量充沛。

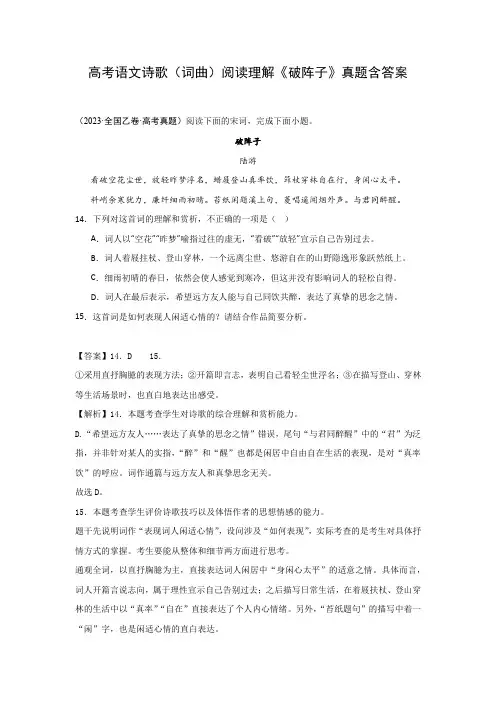

高考语文诗歌(词曲)阅读理解《破阵子》真题含答案(2023·全国乙卷·高考真题)阅读下面的宋词,完成下面小题。

破阵子陆游看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。

苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。

与君同醉醒。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。

B.词人着屐拄杖、登山穿林,一个远离尘世、悠游自在的山野隐逸形象跃然纸上。

C.细雨初晴的春日,依然会使人感觉到寒冷,但这并没有影响词人的轻松自得。

D.词人在最后表示,希望远方友人能与自己同饮共醉,表达了真挚的思念之情。

15.这首词是如何表现人闲适心情的?请结合作品简要分析。

【答案】14.D 15.①采用直抒胸臆的表现方法;②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;③在描写登山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。

【解析】14.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

D.“希望远方友人……表达了真挚的思念之情”错误,尾句“与君同醉醒”中的“君”为泛指,并非针对某人的实指,“醉”和“醒”也都是闲居中自由自在生活的表现,是对“真率饮”的呼应。

词作通篇与远方友人和真挚思念无关。

故选D。

15.本题考查学生评价诗歌技巧以及体悟作者的思想情感的能力。

题干先说明词作“表现词人闲适心情”,设问涉及“如何表现”,实际考查的是考生对具体抒情方式的掌握。

考生要能从整体和细节两方面进行思考。

通观全词,以直抒胸臆为主,直接表达词人闲居中“身闲心太平”的适意之情。

具体而言,词人开篇言说志向,属于理性宣示自己告别过去;之后描写日常生活,在着屐扶杖、登山穿林的生活中以“真率”“自在”直接表达了个人内心情绪。

另外,“苔纸题句”的描写中着一“闲”字,也是闲适心情的直白表达。

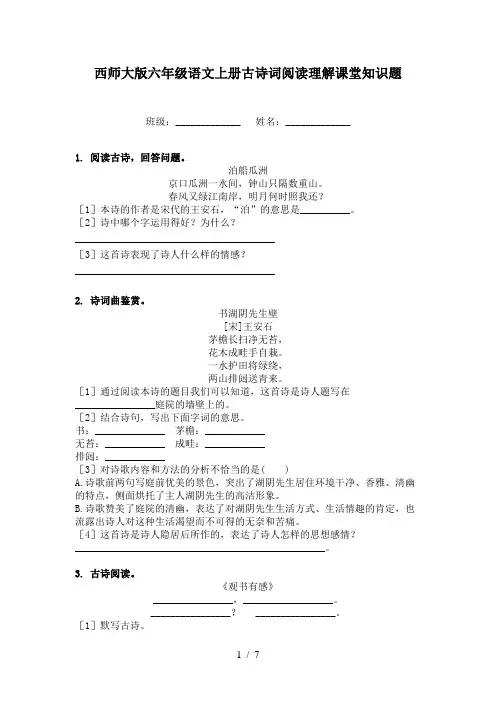

西师大版六年级语文上册古诗词阅读理解课堂知识题班级:_____________ 姓名:_____________1. 阅读古诗,回答问题。

泊船瓜洲京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?[1]本诗的作者是宋代的王安石,“泊”的意思是__________。

[2]诗中哪个字运用得好?为什么?________________________________________[3]这首诗表现了诗人什么样的情感?________________________________________2. 诗词曲鉴赏。

书湖阴先生壁[宋]王安石茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

[1]通过阅读本诗的题目我们可以知道,这首诗是诗人题写在________________庭院的墙壁上的。

[2]结合诗句,写出下面字词的意思。

书:______________ 茅檐:____________无苔:____________ 成畦:____________排闼:____________[3]对诗歌内容和方法的分析不恰当的是( )A.诗歌前两句写庭前优美的景色,突出了湖阴先生居住环境干净、香雅、清幽的特点,侧面烘托了主人湖阴先生的高洁形象。

B.诗歌赞美了庭院的清幽,表达了对湖阴先生生活方式、生活情趣的肯定,也流露出诗人对这种生活渴望而不可得的无奈和苦痛。

[4]这首诗是诗人隐居后所作的,表达了诗人怎样的思想感情?__________________________________________________。

3. 古诗阅读。

《观书有感》________________,__________________。

________________? ________________。

[1]默写古诗。

[2]这首诗告诉我们学习如同汲取源头活水,这样才能不断的充实自己。

作者是我国历史上著名的儒学家和教育家朱熹,人称儒学“二圣”。

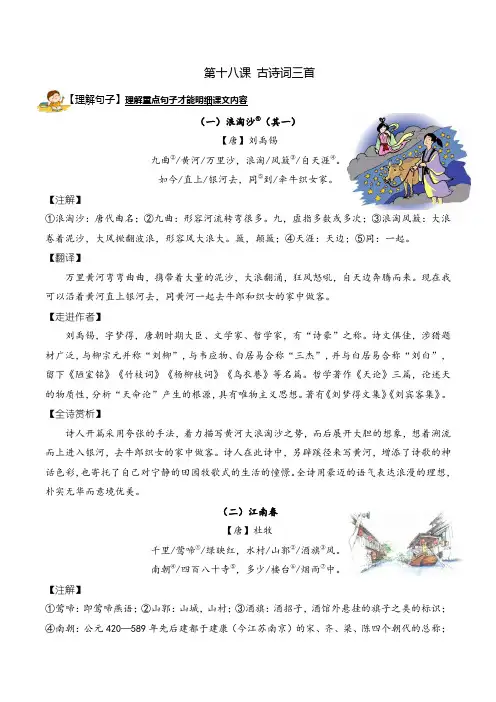

第十八课古诗词三首【理解句子】理解重点句子才能明细课文内容(一)浪淘沙①(其一)【唐】刘禹锡九曲②/黄河/万里沙,浪淘/风簸③/自天涯④。

如今/直上/银河去,同⑤到/牵牛织女家。

【注解】①浪淘沙:唐代曲名;②九曲:形容河流转弯很多。

九,虚指多数或多次;③浪淘风簸:大浪卷着泥沙,大风掀翻波浪,形容风大浪大。

簸,颠簸;④天涯:天边;⑤同:一起。

【翻译】万里黄河弯弯曲曲,携带着大量的泥沙,大浪翻涌,狂风怒吼,自天边奔腾而来。

现在我可以沿着黄河直上银河去,同黄河一起去牛郎和织女的家中做客。

【走进作者】刘禹锡,字梦得,唐朝时期大臣、文学家、哲学家,有“诗豪”之称。

诗文俱佳,涉猎题材广泛,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,留下《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等名篇。

哲学著作《天论》三篇,论述天的物质性,分析“天命论”产生的根源,具有唯物主义思想。

著有《刘梦得文集》《刘宾客集》。

【全诗赏析】诗人开篇采用夸张的手法,着力描写黄河大浪淘沙之势,而后展开大胆的想象,想着溯流而上进入银河,去牛郎织女的家中做客。

诗人在此诗中,另辟蹊径来写黄河,增添了诗歌的神话色彩,也寄托了自己对宁静的田园牧歌式的生活的憧憬。

全诗用豪迈的语气表达浪漫的理想,朴实无华而意境优美。

(二)江南春【唐】杜牧千里/莺啼①/绿映红,水村/山郭②/酒旗③风。

南朝④/四百八十寺⑤,多少/楼台⑥/烟雨⑦中。

【注解】①莺啼:即莺啼燕语;②山郭:山城,山村;③酒旗:酒招子,酒馆外悬挂的旗子之类的标识;④南朝:公元420—589年先后建都于建康(今江苏南京)的宋、齐、梁、陈四个朝代的总称;⑤四百八十寺:“四百八十”是虚指,形容寺院很多;⑥楼台:楼阁亭台。

此处指寺院建筑;⑦烟雨:毛毛细雨。

【翻译】千里江南,到处莺歌燕舞,桃红柳绿,一派春意盎然的景象,在临水的村庄,依山的城郭,到处都有迎风招展的酒旗。

昔日到处香烟缭绕的寺庙,如今只剩亭台楼阁矗立在蒙蒙烟雨之中。

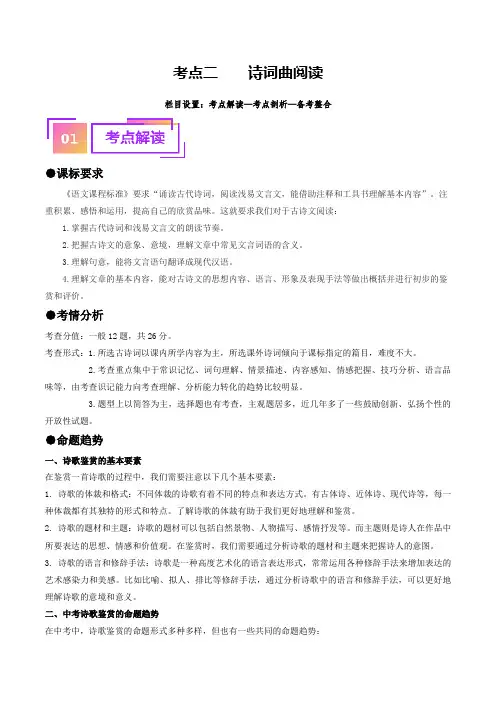

考点二诗词曲阅读栏目设置:考点解读—考点剖析—备考整合●课标要求《语文课程标准》要求“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容”。

注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。

这就要求我们对于古诗文阅读:1.掌握古代诗词和浅易文言文的朗读节奏。

2.把握古诗文的意象、意境,理解文章中常见文言词语的含义。

3.理解句意,能将文言语句翻译成现代汉语。

4.理解文章的基本内容,能对古诗文的思想内容、语言、形象及表现手法等做出概括并进行初步的鉴赏和评价。

●考情分析考查分值:一般12题,共26分。

考查形式:1.所选古诗词以课内所学内容为主,所选课外诗词倾向于课标指定的篇目,难度不大。

2.考查重点集中于常识记忆、词句理解、情景描述、内容感知、情感把握、技巧分析、语言品味等,由考查识记能力向考查理解、分析能力转化的趋势比较明显。

3.题型上以简答为主,选择题也有考查,主观题居多,近几年多了一些鼓励创新、弘扬个性的开放性试题。

●命题趋势一、诗歌鉴赏的基本要素在鉴赏一首诗歌的过程中,我们需要注意以下几个基本要素:1. 诗歌的体裁和格式:不同体裁的诗歌有着不同的特点和表达方式。

有古体诗、近体诗、现代诗等,每一种体裁都有其独特的形式和特点。

了解诗歌的体裁有助于我们更好地理解和鉴赏。

2. 诗歌的题材和主题:诗歌的题材可以包括自然景物、人物描写、感情抒发等。

而主题则是诗人在作品中所要表达的思想、情感和价值观。

在鉴赏时,我们需要通过分析诗歌的题材和主题来把握诗人的意图。

3. 诗歌的语言和修辞手法:诗歌是一种高度艺术化的语言表达形式,常常运用各种修辞手法来增加表达的艺术感染力和美感。

比如比喻、拟人、排比等修辞手法,通过分析诗歌中的语言和修辞手法,可以更好地理解诗歌的意境和意义。

二、中考诗歌鉴赏的命题趋势在中考中,诗歌鉴赏的命题形式多种多样,但也有一些共同的命题趋势:1. 注重对基本要素的考查:中考命题通常会选择一些经典或者优秀的诗歌作品,考查学生对于诗歌基本要素的理解和鉴赏能力。

重点01 诗词曲阅读题型以简答为主,选择题为辅,主观题居多,重点考察常识记忆、重点语句理解、情景描述、内容感知、情感把握、技巧分析、语言品味等,近几年有由考察知识能力向考查理解分析能力转化的趋势。

在备考中,要注意:①赏析的诗词大致可分为写景抒情、托物言志、题赠送别、山水田园、咏史怀古等类型,以写景抒情类居多。

②命题角度通常涉及四个角度,即形象类赏析、情感类赏析、技巧类赏析、语言类赏析。

常考题型有:情感把握题、形象分析题、诗句赏析题、画面描绘题、阅读评价题。

其中形象类、情感类赏析是命题的重点,也是命题热点,简单来说,就是景和情两个角度。

(含重点溯源和模拟预测)重点溯源(2022·四川资阳·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成题目。

江城子·密州出猎苏轼老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

1.下列对这首词的理解与分析,错误的一项是()。

A.上片叙事,写词人密州出猎的盛大场面;下片抒怀,写词人请战,情豪志壮。

B.上片中“卷平冈”三个字,极言速度之快,可见出猎者情绪高昂,精神抖擞。

C.上片结尾二句,写词人在猎场驰骋,像孙权那样英勇无比,亲自射杀了老虎。

D.下片结尾词人为自己勾勒了一个挽弓劲射的英雄形象,英武豪迈,气概非凡。

2.“狂”贯穿全词,词人的“少年狂”,狂在外形,狂在内心。

请简要分析。

(2022·贵州安顺·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成题目。

南园(其一)[唐] 李贺花枝草蔓眼中开,小白长红越女腮。

可怜日暮嫣香落,嫁与春风不用媒。

【注释】此诗是李贺组诗《南园》之一,大约写于元和十年春,李贺辞官离京,回到故乡昌谷,闲居南园之时。

3.请选出对这首诗的理解和赏析不正确的一项()A.诗人由花朵的艳丽联想到江南女子的容颜,以人面喻花面,用语新奇。

西师大版六年级上册语文古诗词阅读理解易错专项练习题班级:_____________ 姓名:_____________古诗词阅读理解1. 诗词曲鉴赏。

西江月·夜行黄沙道中(宋)辛弃疾明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

[1]“西江月”是___,“夜行黄沙道中”是___。

[2]结合诗题,展开合理想像,用优美流畅的语言,把诗前两句所呈现的画面具体描述出来。

_________________________________________________________[3]用波浪线画出诗中运用拟人手法的一句诗,并说一说这样写有何妙处?_________________________________________________________[4]下面对《西江月·夜行黄沙道中》一词赏析不正确的一项是()A. 词人描绘了一幅山村仲秋月夜图,充满了清幽恬静的乡土气息,抒发了丰收在望的喜悦心情。

B. “稻花香里说丰年”的不是人,而是一片蛙声,这种侧面烘托极为动人。

这首词既写了景,也写了人,用侧面烘托、动静相映的手法,写得生动活泼,给人以美的享受。

C. 夜行黄沙道中:题目,主要点明词的写作地点。

D. 上阕中的惊鹊、鸣蝉、蛙声以动写静,突出了月夜乡村的温馨;下阙中能表现恬静气氛的景物有疏星、微雨等。

[5]辛弃疾夜行黄沙道中时天气有什么变化?《西江月》所表达的是一种愉快的心境,当时作者正罢职闲居,是什么使作者产生了这种心境?_____________________________。

2. 延伸阅读。

浪淘沙(唐)刘禹锡八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

[1]将词语与相应的解释连一连。

须臾好像海门极短的时间似江海汇合之处[2]判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

(1)这首诗描写的是农历八月十八的钱塘江大潮涨落的壮观景象。

2022年(有答案)中考语文专题一:古诗词曲鉴赏(课外古诗词曲鉴赏C 组)一、古诗词鉴赏1.阅读下面文本,完成下列各题。

窘况为许衡州①赋郑 燮半缺柴门叩不开,石棱砖缝好苍苔。

地偏竹径清于水,雨冷诗情瘦似梅。

山茗未赊将菊代,学钱无措唤儿回。

塾师②亦复多情思,破点经书手送来。

【注】①许衡州:郑燮之友,生活困窘。

②塾师:指郑燮。

(1)分析诗中“竹”“梅”“菊”等意象的作用。

(2)尾联表达了诗人怎样的感情?2.阅读下面文本,完成下列各题。

湘口①送友人李 频中流②欲暮见湘烟③,苇岸无穷接楚田④。

去雁远冲云梦雪⑤,离人独上洞庭船。

风波尽日依山转⑥,星汉通霄向水悬⑦。

零落梅花过残腊,故园归去又新年。

【注】①湘口:指洞庭湖。

②中流:指江心。

③湘烟:指雾霭。

④楚田:指田野。

⑤云梦雪:指洞庭湖以北地区下起了茫茫飞雪。

⑥风波尽日依山转:写出了洞庭湖波浪翻涌、奔腾不息的样子。

⑦星汉通宵向水悬:写出了星河璀璨、天色湖水连成一片的景象。

【写作背景】诗人在湘江流入洞庭湖的渡口送别友人,写下了这一首送别诗。

(1)首联中写了哪些物象?古诗词常在物象中寄寓某种情感或精神,南宋词人陆游的《卜算子·咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”一句通过“梅花”寄寓了怎样的情感?(2)“离人独上洞庭船”一句中的“独”字用得好,请作简要赏析。

3.阅读下面文本,完成下列各题。

送魏大①从军陈子昂匈奴犹未灭,魏绛②复从戎。

怅别三河道,言追六郡雄③。

雁山横代④北,狐塞⑤接云中⑥。

勿使燕然⑦上,惟留汉将功。

【注】①魏大:陈子昂的友人。

②魏绛:春秋时期晋国大夫,以和戎政策消除了边患。

③六郡雄:汉代名将赵充国,号称“六郡雄杰”。

④代:代州。

⑤狐塞:飞狐塞,边境驻军重地。

⑥云中:云中郡,边塞重镇。

⑦燕然:燕然山。

东汉名将窦宪大破匈奴军队,乘胜追击,登上燕然山,刻石记功而返。

(1)下列对诗歌赏析不正确的一项是()A.首联暗用汉代骠骑将军霍去病“匈奴未灭,无以家为”的典故,抒发了以天下为己任的豪情。

第9课《古诗三首》阅读理解题(含答案)第9课《古诗三首》阅读理解题班级:_________ 姓名:__________一、诗词曲鉴赏阅读古诗。

闻官军收河南河北剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

1.在《闻官军收河南河北》这首诗中“___________”三个字最能表现作者的心情。

作者之所以有这种心情是因为“_________________________”(填诗中原句)。

听到这个消息,诗人立刻做出“_____________”的打算(填诗中原句)。

他想像着他的行程,“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,诗人______________________的心情溢于言表。

2.下列对古诗的赏析,不正确的一项是()A.诗中的“妻子”指的是杜甫的夫人和他的孩子,“青春”指的是“春天”。

B.“涕泪满衣裳”里,有对战乱将息、百姓终于可以安定下来的欣慰,有对回忆多年离乱的痛切,也有对自己数年来颠沛流离、终于可以回归家园的感慨。

C.“漫卷”两个字,写出了诗人对书的随意,不爱惜。

D.“放歌”“纵酒”是诗人欣喜若狂的心情的具体写照。

3.细品古诗,诗人一家会是怎样一幅欣喜若狂的情景?请展开想象,具体描绘一下。

__________________________________________________________________ _______________________4.隔着千年时空,从《闻官军收河南河北》这首诗中,我们依然能深切地感受到杜甫的爱国之情。

像这样表达爱国之情的诗句还有很多,比如:读陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》,我们可以从诗句“_______________,_______________”中,感受到诗人失望却并未绝望的感慨;读王昌龄的《从军行》,我们可以从诗句“_______________,_________________”中,感受到将士们保家卫国的豪情。

部编六年级语文上学期古诗词阅读理解真题班级:_____________ 姓名:_____________古诗词阅读理解1. 古诗欣赏。

西江月夜行黄沙道中辛弃疾明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前,旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

[1]词的上片描写了寂静的乡村夜景,却不见一个“静”字。

说说词人是从哪些方面来衬托夜“静”的?_____________________________[2]用自己的话描绘上片所描写的乡村夜景。

_____________________________2. 诵读古诗,理解诗意,回答问题。

石灰吟_________________,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,_________________。

[1]把诗句补充完整。

这首诗的作者是(朝代)诗人。

[2]诗句中加点字解释错误的一项是()A.若:好像。

B.等闲:平常。

C.浑:浑浊。

[3]诗句_____________________写出了石灰的特点。

[4]这首诗吟的是石灰,表达的是作者怎样的志向?请用一个四字词语说明这种写法。

_______________________________[5]在括号内选择适当的关联词语将句子衔接起来。

(_____)千锤万凿,(______)烈火焚身,(_____)粉骨碎身,我(_______)要留清白在人间。

A.即使 B.不管 C.无论 D.也3. 阅读理解。

马诗李贺大漠沙如雪,燕山月似钩①。

何当金络脑②,快走踏清秋。

(注释)①〔钩〕一种弯刀。

②〔何当金络脑〕意谓企盼把良马当作良马对待,以效大用。

[1]这是一首边塞诗,由哪些意象中可看出?________________________________[2]这首诗表达了作者怎样的思想感情?哪两句表达更为明显?____________________________________4. 阅读下面这首词,回答问题。

高考语文诗歌(词曲)阅读理解《临江仙》真题含答案(2023·全国甲卷·高考真题)阅读下面的宋词,完成下面小题。

临江仙晁补之身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。

明年应赋送君诗。

试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。

东溪春近好同归。

柳垂江上影,梅谢雪中枝。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

C.因不忍与朋友分别,词人更珍惜当下,数算还剩下多少时日可以相聚。

D.春天即将到来,词人希望与朋友同归东溪游览,共同欣赏春日的美景。

15.词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

【答案】14.A 15.①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开的梅花也开始凋落,正是一派美丽的春日风光。

②以虚景写真情:这里的美景并非写实,而是词人心境的外部投射,词人与友人感情深厚,想到能与友人相聚便心生欢喜。

【解析】14.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“真实描写了送别的场景”错。

词中“明年应赋送君诗。

试从今夜数,相会几多时”,意思是眼前虽是相聚,明年肯定又要送别你了。

从今夜开始细数,到明年分离时还有多少相聚的时候。

据此看出词人是明年送别朋友,属于虚写,并不是真实的场景。

故选A。

15.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

首先理解题干的意思。

评论家称赞词作结尾两句“绝妙”,“妙处”即巧妙高明、不同寻常之处。

然后,需要就这两句词进行内部分析。

结尾两句写景极富画面感,考生要能对词句的风景描写进行想象和评析。

“柳垂江上影,梅谢雪中枝”,既有柳垂江面的画轴长卷全景,又有梅花凋落的细腻特写。

柳、梅为春日常见意象,词人这里的描写点染结合,出人意表。

接着,需要着眼全篇分析结尾两句。

这两句承接“东溪春近好同归”而来,并非实写,而是词人想象中的虚景。

诗、词、曲的赏析是新课程理念的体现,也是中考语文试卷必不可少的组成部分。

应引起我们的继续关注。

这类题目以课外的诗词为主,难度较大;考查的内容较多是常识记忆、内容感知、情感把握、技巧分析、语言品味等,为此,我们平时诵读古诗词时要善于作一些理解分析;题型以主观题居多,多了一些鼓励创新、弘扬个性的开放题,有时兼顾传统的选择题,复习时应加强有效训练。

《课程标准》对古诗词的阅读要求是:“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中提高自己的欣赏品位和审美情趣……背诵优秀诗文80篇。

”对古诗词阅读的评价建议是:“评价学生阅读古代诗词和浅易文言文,重点在于考查学生记诵积累的过程,考查他们能否凭借注释和工具书理解诗文的大意,而不应考”诗歌是人类社会最早出现的一种文学样式,它要求以精炼的语言,形象地表达作者丰富的思想感情,集中地反映社会生活,并且有一定的节奏韵律。

二、诗歌的基本特点1、高度的概括性2、饱含浓烈的抒情性和丰富的想象性3、语言凝练而富有音乐美三、诗歌的分类⎪⎩⎪⎨⎧散文诗自由诗格律诗按语言的表现形式分)2( (3)中国古典诗歌⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧七言律诗五言律诗律诗七言绝句五言绝句绝句近体诗曲”“吟”等名称行”“歌行”“引”“诗题上有加上“歌”“乐府诗成熟于唐代七言古体诗成熟于汉代五言古体诗出现最早《诗经》四言古体诗古体诗古体诗诗)(:::1、理解——从语言上字、词(色彩、动作的字词)、句(修辞手法及哲理性)的层面上来理解诗意2、赏析——①了解诗人、作品(生平、风格等)②掌握常识(修辞、表现手法、语言特点等)③把握意境(景、事、 情、物)3、评价——作品的思想内容和作者的观点态度(二)了解相关知识1、方法及表达效果。

——比喻、拟人、借代、对偶、夸张、反问、用典(表志向与情趣)等。

2、手法(表达技巧)——渲染、烘托、映衬、反衬、虚实结合、含蓄、象征、联想、想象3、方式(抒情方式):——A、抒情(借景抒情、情景交融、托物言志、直抒胸臆)——B、描写(动静结合、以动写静、以动衬静、乐景写哀、哀景写乐、远近层次)(三)依类别来鉴(1)山水诗(写景抒情诗)的鉴赏——情景交融的意境,领会景中传达出的思想:喜悦或感伤。

(即:写什么样的景,抒什么样的情)。

(2)咏史诗的鉴赏A、感慨个人遭遇,抨击、讽谕社会现实;B、称颂、仰慕英雄C、自比自况,表理想、追求(诗中用典)(3)咏物诗的鉴赏(物与志)——借物来表志向、情趣或隐射社会现实。

(4)边塞诗的鉴赏A、建功立业的渴望,保家卫国的豪情,将士久戍的痛苦,控诉战争B、思念故乡、亲人或家人思念戍边的亲友,表达离恨别愁;C、描写塞外风光……主旋律是:爱国主义(5)送别诗——表朋友间的深情厚意、难舍之情;表对友的关心、牵挂及美好的祝愿(四)诗的语言特点:朴素自然、清新明快;委婉含蓄、婉约缠绵忧郁苦闷、悲壮旷达豪迈飘逸、激越雄健(五)教会学生清晰表述、规范答题。

例:鉴赏语言的答题句式:某个动词用得好,生动具体地写出了……某句话运用了……手法(修辞方法等),展现了(表达了、揭示了)……的。

客观题即选择题,它包括判断、赏析型等子题型,判断选择时应从以下几个方面着手:①看是否曲解原意,张冠李戴。

命题人有时故意扩大原意,往往把部分说成整体,把特殊说成一般。

把动态(景)说成静态(景),反之亦然。

②看是否随意引申、任意拔高或贬低。

命题人往往利用学生的思维定势,把浅显易明的道理表述得深奥莫测,或故意添加一些本不属于诗歌的内容或故意漏掉一些相关内容,或故意拔高(贬低)诗歌内涵。

③看是否以假乱真,鱼目混珠。

命题人往往把正误表述内容揉合在一起,并用表示否定或肯定判断的词作结,如“不”“是”“都”。

④看是否无中生有,横生枝节备选项的表述结论,在诗中找不到佐证材料,找不到根据。

⑤以偏概全,故意反说,将某句诗的特点说成是全诗的特点,将委婉含蓄说成直抒胸臆,把视觉说成听觉……2、主观题解题方法主观题包括填空、简答、品析等题型,在概括填空、简答、品味分析表述时,应从以下几个方面着手:①关键词语上着手,如抓住诗句中的主体,把握动词、色彩词的含义和作用,去品味赏析作答。

②从关键诗句(主旨句、情感句)上着手,分析概括,推断作答的切入点。

③从修辞手法(比喻、拟人、夸张)和表达方式(白描、议论)着手,分析其含义,探究其作用。

④从作品、作家的相关背景资料入手,准确把握作品的旨趣、作者的情感倾向、诗句的原意。

⑤从诗歌所写的具体内容入手,把握各类诗歌的思想内容(如送别诗、怀古诗、爱国诗、哲理诗、咏物诗等,应依据各自的类属,提取概括各自所表现的思想情感)。

⑥从作家的风格(豪放、婉约、沉郁顿挫)和语言特征(简洁、含蓄、凝炼)去领悟诗句的含义和表达的情感。

3、诗歌赏析题整体解题方法:①体味诗歌的遣词,应从诗歌语言的准确性、生动性、形象性三方面来考虑用词的精妙之处。

②体味诗歌的意象(意境)。

所谓“意”,就是作者的主观情思;所谓“象”“境”,就是诗中的自然景物、生活画面,即意中有景,景中有意。

仔细体味诗中的意象,借助想像和联想把握诗歌所抒写的情怀。

③体味诗歌所表现的情感旨趣、情物之美、含蓄之妙。

④体味试题的要求,把握解答的切入点,把握试题的侧重点。

另外,要借助注释、提示、作家的生平经历、自身的知识储备和业已形成的能力,仔细诵读,品味所给的诗词曲,找出答题的角度,在反复比较、辨析的基咏柳◇曾巩乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

注:解:懂得,明白。

1、这首诗题为“咏柳”,实际上是托物寓意。

请分析此诗讽喻了什么?(讽刺、揭露生活中那些得势便猖狂的小人,警告他们人间自有正义,最终必无好下场)2、第四句“不知天地有清霜”如果改为“不知秋后有清霜”在文意上也通。

你觉得哪一种更好?请简述理由。

(天地好,“天地”是指代人间。

“清霜”是指代正义。

着眼于空间,有立体感,突出正义之气充满人间)——可从修辞、句式及写此诗的用意,主题来析例2:山中留客◇张旭山光物态弄春辉,莫为轻阴便拟归纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣。

1、诗人是怎样描绘春景的?诗人首先描绘了一幅“山光”“物态”交相辉映,生机盎然的春景图,然后创设了一种天气晴朗,云烟缥缈,水气蒙蒙的意境。

2、分析诗句“莫为轻阴便拟归”所蕴含的哲理。

1、次北固山下◇王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

(1)《次北固山下》中的“海日生残夜,江春入旧年”既写出了实景之美,又表现了虚景的壮阔。

(2)王湾的《次北固山下》中富于生活哲理,说明新事物脱胎于旧事物之中,旧事物中孕育着新事物的句子是:海日生残夜,江春入旧年。

在我们所学的诗词中,包含此相同哲理的诗句还有:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

(3) “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”表达了浓浓的乡思,王湾的《次北固山下》中也表达了这种感情的句子是:乡书何处达,归雁洛阳边。

(4)《次北固山下》中表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观进取、积极向上的精神鼓舞的句子是潮平两岸阔,风正一帆悬。

(5)王湾《次北固山下》交代作者行踪的句子是客路青山外,行舟绿水前。

(6)《次北固山下》中即景抒情又蕴含自然理趣的两句诗是:海日生残夜,江春入旧年。

2、赤壁◇杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(1)此诗借一件古物兴起对历史的慨叹,以两个美女象征国家的命运,真可谓以小见大,别出心裁。

(2)作者用形象思维,用假设语气提出的议论句是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(3)“东风”指火烧赤壁事(或周瑜火攻赤壁大败曹操的事),诗中写到的历史事件是:赤壁之战(4)诗中蕴含机遇造人的哲理,且隐含着诗人对自己生不逢时、怀才不遇的慨叹之情的诗句的诗句是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(5)借古讽今,告诫统治者不要寄希望于侥幸的句子是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(6)诗人借物起兴来对前朝人物和事迹慨叹的诗句是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(7)试从“即小见大”的角度进行赏析杜牧的《赤壁》。

[答]这是一首咏史诗,抒发的是对国家兴亡的感慨。

这可谓大内容,大主题了,但这大内容、大主题却是通过“小物”“小事”来显示的。

诗的开头两句由一个小小的沉埋于沙中的“折戟”,想到汉末分裂动乱的年代,想到赤壁大战的风云人物。

后两句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、王国鼎立的大主题联系起来,写得具体、可感,有情味,有风韵。

3、浣溪沙·山下兰芽短浸溪◇苏轼山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

(1)词的上阕描写了“兰芽浸溪”、“沙路无泥”、“暮雨规啼”三幅画面。

请你展开想象,用简洁的语言描述一下其中的一幅画面。

[答]“兰芽浸溪”,三月间,山下的兰草刚冒出短短的嫩芽儿,芽儿浸在兰溪里,显得生机盎然,充满活力。

(2)词的下阕由写景转入抒怀,请结合全词内容,试从句意、哲理、作者情感等方面的一点,谈谈你的理解。

[答]句意:(就是下阕的翻译)哲理:人可以青春长在,不必为光阴流逝、人生衰老而叹息;作者的情感:作者当时正是政治上失意处于逆境之中,本词表达了作者积极乐观的人生态度、豁达的胸襟。

(3)从所积累的古诗曲的名句中(课内外不限),找出与“谁道人生无再少,门前流水尚能西”一句句意相反的来,写在下面。

示例:夕阳无限好,只是近黄昏。

(其他诗词曲中的句子,只要符合题意即可)(4)曹操的《龟虽寿》中有“烈士暮年,壮心不已”的诗句,苏轼的《浣溪沙·山下兰芽短浸溪》中也表达了这种精神的句子是:谁道人生无再少?门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。

﹡4、十五夜望月◇王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(1)“中庭地白树栖鸦”中,“地白”的意思是月光满地。

其意境与李白的诗句“床前明月光,疑是地上霜”最相近。

(2)诗中写月夜静谧的景色的句子是:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

(3)用简洁的语言说出“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”这一诗句的妙处。

[答]普天之下,有谁不望月思乡,不知今晚的秋思落在谁的一边,诗人推己及人,扩大了望月者的范围,境界高远:明明是自己怀人,偏说“秋思落谁家”,表现手法委婉蕴藉。

(4)《全唐诗》录入此诗,“落”字作“在”字,请你说说,是“落”好还是“在”好,为什么?[答]“落”字新颖妥贴,不同凡响,给人以形象的动感,仿佛秋思随着银月的清辉一齐洒落人间。

“在”字相形见绌,平淡寡味。

5、水调歌头◇苏轼丙辰①中秋,欢饮达旦②。

大醉,作此篇。

兼怀子由③。

明月几时有?把酒问青天,不知天上宫阙④,今夕是何年。