《水灾害学》第七章 泥石流

- 格式:pdf

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:60

一.名词解释1山洪:是指发生在山区溪沟中的快速的,强大的地表径流现象。

2泥石流:泥石流是在一定的地理条件下形成的由大量土石和水构成的两相流体3热带气旋:指发生在低纬度海洋上的强大而深厚的气旋性旋涡。

4台风:是引起沿海地区风暴潮和灾害性海浪的最主要天气系统之一。

5气象干旱:指由降水与蒸散发收支不平衡造成的异常水分短缺现象。

6水文干旱:某一给定的水资源管理系统下,河川径流在一定时期内满足不了供水需要7风区:风作用的水域内各处的风速风向近似一致的水域8泥石流:在适当地形条件下,大量的水体浸透山坡或沟床中的固体堆积物,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物在自身重力作用下发生运动,就形成泥石流。

9涝灾:因暴雨产生的地面径流不能及时排除,使得低洼区淹水受灾,造成国家,集体和个人财产损失,或使农作物积水超过作物耐淹能力,造成农业减产的灾害。

10大田蓄水能力:排水单元本身具有一定的蓄水容积,在降雨期可以拦蓄适量的雨水,其最大拦蓄水量称为大田蓄水能力11排涝水量:降雨量减去大田蓄水量就为应排除的田间地表涝水总量12设计排涝水位:排水河道宣泄排涝流量时的最高水位为设计排涝水位13孕灾体:就是产生泥石流灾害的地理单元14水环境承载能力:在一定水域,其水体能够被继续使用并仍保持良好生态系统的条件下,所能够容纳污水及污染物的最大能力。

二.填空1干旱影响的评估包括(历史干旱的影响评估),(实时干旱的影响评估)和(展望性干旱的影响评估)。

2干旱影响的评估途径包括(实地调查),(新闻媒介),(遥感监测)。

3干旱影响的评估方法包括(个例分析法),(历史相似法),(比较法),(模式法)。

4涝渍灾害与降雨量的(年际变化)和(年内分配)关系密切。

5雨涝的分布有明显的(地域性)和(时间性)。

6山洪按其成因分类可以分为(暴雨山洪)(冰雪山洪)(溃水山洪)7干旱监测主要方法有(台站监测)和(遥感监测)8干旱指标三要素:(持续期),(平均强度)和(严重程度)9农业干旱的分类:(土壤干旱),(生理干旱)和(大气干旱)。

2024年浙教版七年级上册科学《泥石流》教学说课课件一、教学内容本节课选自2024年浙教版七年级上册科学教材第四章《地球上的水》第三节《泥石流》。

主要内容包括:泥石流的定义、成因、危害及防治措施;泥石流发生时的自我保护方法。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生理解泥石流的概念、成因、危害及防治措施,掌握泥石流发生时的自我保护方法。

2. 过程与方法:通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,培养学生观察、分析、解决问题的能力。

3. 情感态度价值观:提高学生对自然灾害的认识,增强防灾减灾意识,培养学生的环保意识。

三、教学难点与重点1. 教学难点:泥石流的成因及危害;泥石流发生时的自我保护方法。

2. 教学重点:泥石流的概念;泥石流的防治措施。

四、教具与学具准备1. 教具:泥石流发生过程的动画视频、泥石流防治措施的图片、教学PPT。

2. 学具:笔记本、笔、尺子、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 导入:通过播放泥石流发生过程的动画视频,引发学生对泥石流现象的兴趣,提出问题:“什么是泥石流?它有哪些危害?”2. 新课内容:讲解泥石流的概念、成因、危害及防治措施,引导学生了解泥石流发生时的自我保护方法。

3. 例题讲解:分析一个具体的泥石流案例,让学生了解泥石流的成因及危害。

4. 随堂练习:让学生根据所学知识,分析另一个泥石流案例,并提出防治措施。

5. 小组讨论:分组讨论泥石流发生时的自我保护方法,分享各自的想法。

7. 课后实践:布置学生课后观察身边的地质环境,了解可能发生泥石流的地方,并制定相应的防治措施。

六、板书设计1. 《泥石流》2. 内容:(1)泥石流的概念(2)泥石流的成因(3)泥石流的危害(4)泥石流的防治措施(5)泥石流发生时的自我保护方法七、作业设计1. 作业题目:(1)简述泥石流的概念及成因。

(2)列举泥石流的危害及防治措施。

(3)如果你身边有可能发生泥石流的地方,请制定相应的防治措施。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对泥石流的概念、成因、危害及防治措施有了较深入的了解,但在自我保护方法的掌握上还有待提高。

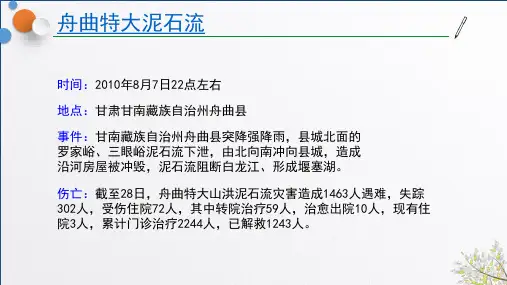

泥石流1泥石流的成因泥石流的形成必须同时具备以下3个条件:陡峻的便于集水、集物的地形、地貌;有丰富的松散物质;短时间内有大量的水源。

(1).地形地貌条件:在地形上具备山高沟深,地形陡峻,沟床纵度降大,流城形状便于水流汇集。

在地貌上,泥石流的地貌一般可分为形成区、流通区和堆积区三部分。

上游形成区的地形多为三面环山,一面出口的瓢状或漏斗状,地形比较开阔、周围山高坡陡、山体破碎、植被生长不良,这样的地形有利于水和碎屑物质的集中;中游流通区的地形多为狭窄陡深的峡谷,谷床纵坡降大,使泥石流能迅猛直泻;下游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或河谷阶地,使堆积物有堆积场所。

(2).松散物质来源条件:泥石流常发生于地质构造复杂、断裂褶皱发育,新构造活动强烈,地震烈度较高的地区。

地表岩石破碎,崩塌、错落、滑坡等不良地质现象发育。

为泥石流的形成提供了丰富的固体物质来源;另外、岩层结构松散、软弱、易于风化、节理发育、或软硬相间成层的地区,因易受破坏,也能为泥石流提供丰富的碎屑物来源;一些人类工程活动,如滥伐森林造成水土流失,开山采矿、采石弃渣等,往往也为泥石流提供大量的物质来源。

(3).水源条件:水既是泥石流的重要组成部分,又是泥石流的激发条件和搬运介质(动力来源),泥石流的水源,有暴雨、水雪融水和水库(池)溃决水体等形式。

我国泥石流的水源主要是暴雨、长时间的连续降雨等。

(参考资料:)2 类型,特征泥石流按其物质成分可分为3类:由大量粘性土和粒径不等的砂粒、石块组成的叫泥石流;以粘性土为主,含少量砂粒、石块、粘度大、呈稠泥状的叫泥流;由水和大小不等的砂粒、石块组成的称之水石流。

泥石流按其物质状态可分为二类:一是粘性泥石流,含大量粘性土的泥石流或泥流。

其特征是:粘性大,固体物质占40-60%,最高达80%。

其中的水不是搬运介质,而是组成物质,稠度大,石块呈悬浮状态,暴发突然,持续时间亦短,破坏力大。

二是稀性泥石流,以水为主要成分,粘性土含量少,固体物质占10-40%,有很大分散性。