二十世纪俄罗斯苏联文学

- 格式:ppt

- 大小:473.50 KB

- 文档页数:31

20世纪俄苏现实主义文学俄罗斯文学在满载着19世纪现实主义的丰硕成果跨人20世纪之后,经历了100年的风云变幻。

新世纪之初,无产阶级文学兴起,象征主义、未来主义、阿克梅派等现代主义流派流行一时。

20年代,现代主义销声匿迹,苏联文学迅速崛起。

这股被称为社会主义现实主义的文学,以其独特的思想内涵和艺术形式在世界文坛上独树一帜,经历了一个由盛到衰的发展变化过程。

与此同时,许多著名作家纷纷离开祖国,侨居西方各国,取得举世瞩目的成就,构成境外的俄罗斯文学。

在大半个世纪里,境外文学受到境内文学排斥,不能见容于俄罗斯本土;80年代中期,境外文学“回归”成了热门。

80年代末至90年代初,后现代主义风行。

最后10年,进人了多元并存而重视传统的时代。

一.19世纪末一1920年的俄苏文学概况在 19世纪末到 20世纪的前 20年的俄国,工人阶级迅速成长壮大,马克思主义广泛传播,列宁主义形成并日益深人人心,越来越强大的革命力量最终推翻资产阶级统治,建立起了无产阶级政权。

这一历史时期的诗歌呈繁荣昌盛景象。

诗坛上的主导倾向是探索和创新,象征主义、未来主义、阿克梅派等现代主义诗歌成了时尚,它们对刚产生的无产阶级诗歌、新农民诗歌和传统诗歌,还有后来在苏维埃时期出现的诗歌,都造成了重大影响。

这构成了俄罗斯文学史上仅次于19世纪以普希金为代表的“黄金时代”的“白银时代”的主要特色。

俄国象征主义的产生直接来自西欧特别是法国象征主义运动的影响,流派以1894年3月勃留索夫等人出版《俄国象征主义者》的第一本为诞生的标志。

世纪初的10年是它的鼎盛期,最具代表性的作家和诗人有巴尔蒙特(1867—1942)、勃留索夫(1873—1924)、吉皮乌斯(1869-1945)、索洛古勃(1863—1927)、安年斯基(1855-1909)、勃洛克(1880一1921)、安德列·别雷(1880-1934)和维亚切斯拉夫·伊万诺夫(1866-1949)等。

20世纪俄罗斯文学史俄罗斯文学在20世纪经历了丰富多样的发展。

从俄国帝国末期到苏联时期,俄罗斯文学作品涵盖了各种流派和风格。

本文将介绍20世纪俄罗斯文学史中的一些重要时期和代表作品。

前期现实主义文学20世纪初,俄罗斯文学受到19世纪末现实主义文学的影响,许多作家继续探索社会问题和人性的命运。

马克西姆·高尔基是这一时期最著名的作家之一。

他的作品《母亲》揭示了工人阶级的艰苦生活和他们对社会不公的反抗。

符号主义文学20世纪初,符号主义文学在俄罗斯兴起,探索人类灵魂深处的象征和隐喻。

尼古拉·叶赛宁和安德烈·别利亚诺夫是代表性的符号主义作家。

叶赛宁的小说《群魔》讲述了一个富有象征意义的故事,探讨了人类的道德和精神困境。

俄国革命文学1917年俄国革命后,俄罗斯文学进入了一个新的时代。

作家们以热情和激情的笔触描述了革命的动荡和社会的变革。

马克斯·高尔基的小说《革命之路》展示了工人运动的历程。

社会主义现实主义文学20世纪30年代,苏联的党和政府推崇社会主义现实主义文学,作家被要求描绘社会主义建设的光辉形象。

马克西姆·高尔基、米哈伊尔·什奈德尔等作家的作品都达到了这一要求。

非官方文学苏联的官方文学政策限制了表达自由和真实性的作品,这导致了非官方文学的兴起。

60年代后期至80年代,大量的地下作家和诗人开始以地下出版的方式发表自己的作品,其中包括弗拉基米尔·瓦西里耶夫、约瑟夫·布罗茨基等。

后现代主义文学20世纪末至21世纪初,俄罗斯文学进入了后现代主义阶段。

作家们开始运用多种复杂的叙述技巧和文学技巧来探索语言和现实的关系,其中最著名的是弗拉基米尔·索洛维约夫的小说《漂亮的樱桃》。

结论20世纪俄罗斯文学的历程丰富多样,从早期现实主义到符号主义、革命文学再到社会主义现实主义,每个时期都留下了许多重要作品。

非官方文学和后现代主义文学则在压制与个人表达之间探寻出新的道路。

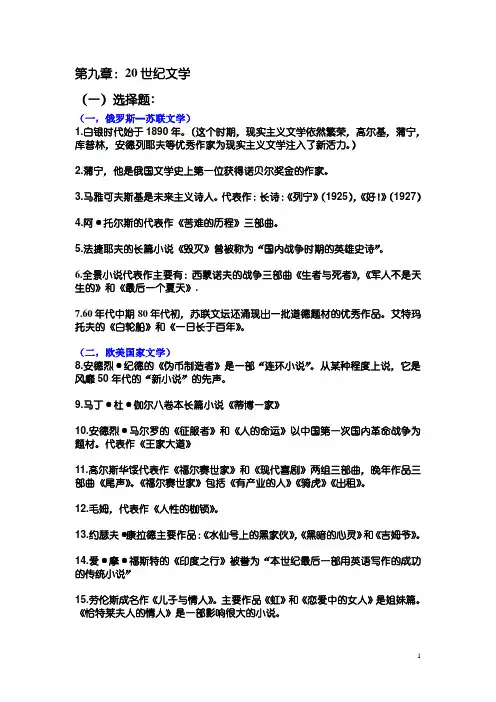

第九章:20世纪文学(一)选择题:(一,俄罗斯--苏联文学)1.白银时代始于1890年。

(这个时期,现实主义文学依然繁荣,高尔基,蒲宁,库普林,安德列耶夫等优秀作家为现实主义文学注入了新活力。

)2.蒲宁,他是俄国文学史上第一位获得诺贝尔奖金的作家。

3.马雅可夫斯基是未来主义诗人。

代表作:长诗:《列宁》(1925),《好!》(1927)4.阿·托尔斯的代表作《苦难的历程》三部曲。

5.法捷耶夫的长篇小说《毁灭》曾被称为‚国内战争时期的英雄史诗‛。

6.全景小说代表作主要有:西蒙诺夫的战争三部曲《生者与死者》,《军人不是天生的》和《最后一个夏天》.7.60年代中期80年代初,苏联文坛还涌现出一批道德题材的优秀作品。

艾特玛托夫的《白轮船》和《一日长于百年》。

(二,欧美国家文学)8.安德烈·纪德的《伪币制造者》是一部‚连环小说‛。

从某种程度上说,它是风靡50年代的‚新小说‛的先声。

9.马丁·杜·伽尔八卷本长篇小说《蒂博一家》10.安德烈·马尔罗的《征服者》和《人的命运》以中国第一次国内革命战争为题材。

代表作《王家大道》11.高尔斯华馁代表作《福尔赛世家》和《现代喜剧》两组三部曲,晚年作品三部曲《尾声》。

《福尔赛世家》包括《有产业的人》《骑虎》《出租》。

12.毛姆,代表作《人性的枷锁》。

13.约瑟夫·康拉德主要作品:《水仙号上的黑家伙》,《黑暗的心灵》和《吉姆爷》。

14.爱·摩·福斯特的《印度之行》被誉为‚本世纪最后一部用英语写作的成功的传统小说‛15.劳伦斯成名作《儿子与情人》。

主要作品《虹》和《恋爱中的女人》是姐妹篇。

《恰特莱夫人的情人》是一部影响很大的小说。

16.威廉戈尔丁,代表作《蝇王》是典型的‚荒岛小说‛17.多丽丝·莱辛代表作《金色的笔记》以多重奏的复合结构描写‚自由女性‛的精神困境。

她于2006年获得诺贝尔文学奖。

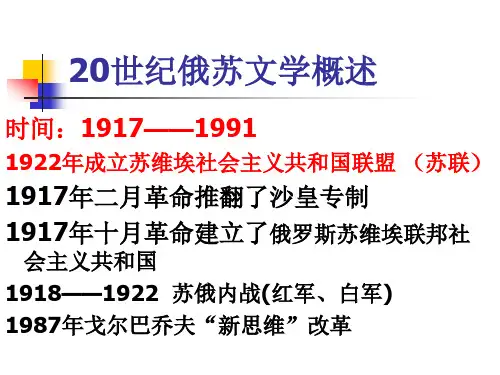

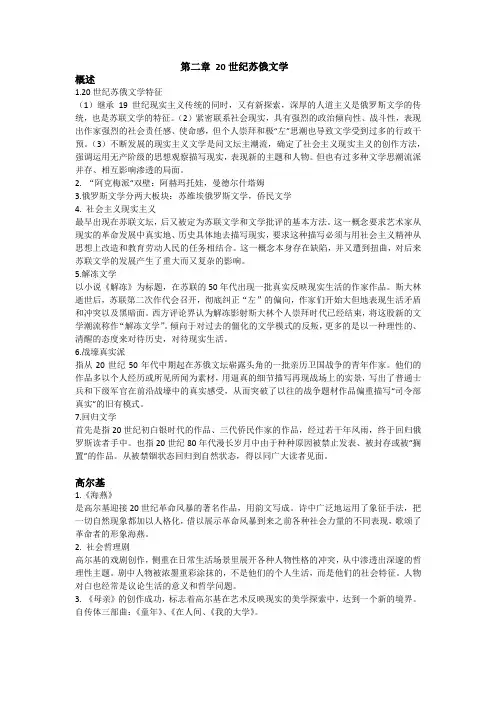

第二章20世纪苏俄文学概述1.20世纪苏俄文学特征(1)继承19世纪现实主义传统的同时,又有新探索,深厚的人道主义是俄罗斯文学的传统,也是苏联文学的特征。

(2)紧密联系社会现实,具有强烈的政治倾向性、战斗性,表现出作家强烈的社会责任感、使命感,但个人崇拜和极“左”思潮也导致文学受到过多的行政干预。

(3)不断发展的现实主义文学是问文坛主潮流,确定了社会主义现实主义的创作方法,强调运用无产阶级的思想观察描写现实,表现新的主题和人物。

但也有过多种文学思潮流派并存、相互影响渗透的局面。

2. “阿克梅派“双壁:阿赫玛托娃,曼德尔什塔姆3.俄罗斯文学分两大板块:苏维埃俄罗斯文学,侨民文学4. 社会主义现实主义最早出现在苏联文坛,后又被定为苏联文学和文学批评的基本方法。

这一概念要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史具体地去描写现实,要求这种描写必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务相结合。

这一概念本身存在缺陷,并又遭到扭曲,对后来苏联文学的发展产生了重大而又复杂的影响。

5.解冻文学以小说《解冻》为标题,在苏联的50年代出现一批真实反映现实生活的作家作品。

斯大林逝世后,苏联第二次作代会召开,彻底纠正“左”的偏向,作家们开始大但地表现生活矛盾和冲突以及黑暗面。

西方评论界认为解冻影射斯大林个人崇拜时代已经结束,将这股新的文学潮流称作“解冻文学”。

倾向于对过去的僵化的文学模式的反叛,更多的是以一种理性的、清醒的态度来对待历史,对待现实生活。

6.战壕真实派指从20世纪50年代中期起在苏俄文坛崭露头角的一批亲历卫国战争的青年作家。

他们的作品多以个人经历或所见所闻为素材,用逼真的细节描写再现战场上的实景,写出了普通士兵和下级军官在前沿战壕中的真实感受,从而突破了以往的战争题材作品偏重描写“司令部真实”的旧有模式。

7.回归文学首先是指20世纪初白银时代的作品、三代侨民作家的作品,经过若干年风雨,终于回归俄罗斯读者手中。

20世纪50年代翻译大量苏联文学作品的历史背景一、苏俄文学作品的汉译背景二十世纪上半叶,世界范围内战火纷飞,人类经历着水深火热的战争洗礼。

中俄两国人民在十月革命后建立起了深厚的友谊,苏联社会主义共和国在中国人眼中是充满希望的国家。

中苏两国是社会主义的合作伙伴,两国在教育、文化、科技等领域展开了深入而广泛的合作。

这一时期,苏俄文学作品如雨后春笋般发展起来,以战争为题材的作品尤其多,它们大多关注人性,弘扬爱国精神和英雄主义,揭示信仰带给人的无穷力量。

此时的中国正在进行五四新文学运动,俄罗斯文学像一场及时雨,对中国社会和“新文学”的发展产生了深远影响。

二十世纪初,苏俄文学作品被大量翻译成中文,白银时代的著名作家和诗人逐渐被中国知识分子所熟知。

“五四运动”前期,中国就已经翻译了约80部俄罗斯作家的作品,例如普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、列夫·托尔斯泰、契诃夫、高尔基,其中托尔斯泰有30多部作品。

在十月革命的影响下,中国开始翻译大量的俄国文学作品。

十九世纪二十年代(1921年—1927)和三四十年代(1937年—1949年)是翻译苏俄文学的两个高潮点,并且在10年时间里翻译了1045种类型的俄苏文学作品。

苏联无产阶级文学运动引起了中国文学界的浓厚的兴趣。

二、二十世纪俄罗斯文学译介在中国的传播二十世纪俄罗斯文学大师和经典辈出,包含白银时代文学、苏维埃文学,以及苏联解体后的文学。

俄罗斯经典著作分三个时期传入中国:新中国成立前、十七年、改革开放至今。

(一)新中国成立前的苏俄译介在中国的五四运动以前,俄罗斯文学著作的译介规模小,翻译质量不高,多为译者个人引入。

最早译成汉语的俄罗斯文学作品是普希金的小说《上尉的女儿》。

这是一部以俄国历史上著名的普加乔夫起义为背景的小说,它塑造了一个体现人民智慧和力量的起义军领袖的英雄形象。

此外,这部作品还塑造了一系列具有不同特征的各阶层人物形象,它是一部人民优秀品质的赞歌。