高中物理 必修2 动能和动能定理

- 格式:ppt

- 大小:689.50 KB

- 文档页数:18

动能和动能定理教案(优秀5篇)动能定理教学设计篇一《动能和动能定理》是高中物理必修2第五章《机械能及其守恒定律》第七节的内容,我从:教材分析、目标分析、教法学法、教学过程、板书设计和教学反思六个纬度作如下汇报:一、教材分析1.内容分析《动能和动能定理》主要学习一个物理概念:动能;一个物理规律:动能定理。

从知识与技能上要掌握动能表达式及其相关决定因素,动能定理的物理意义和实际的应用。

过程与方法上,利用牛顿运动定律和恒力功知识推导动能定理,理解“定理”的意义,并深化理解第五节探究性实验中形成的结论;通过例题1的分析,理解恒力作用下利用动能定理解决问题优越于牛顿运动定律,在课程资源的开发与优化和整合上,要让学生在课堂上切实进行两种方法的相关计算,在例题1后,要补充合力功和曲线运动中变力功的相关计算;通过例题2的探究,理解正负功的物理意义,初步从能量守恒与转化的角度认识功。

在态度情感与价值观上,在尝试解决程序性问题的过程中,体验物理学科既是基于实验探究的一门实验性学科,同时也是严密数学语言逻辑的学科,只有两种方法体系并重,才能有效地认识自然,揭示客观世界存在的物理规律。

2.内容地位通过初中的学习,对功和动能概念已经有了相关的认识,通过第六节的实验探究,认识到做功与物体速度变化的关系。

将本节课设计成一堂理论探究课有着积极的意义。

因为通过“动能定理”的学习,深入理解“功是能量转化的量度”,并在解释功能关系上有着深远的意义。

为此设计如下目标:二、目标分析1、三维教学目标(一)、知识与技能1.理解动能的概念,并能进行相关计算;2.理解动能定理的物理意义,能进行相关分析与计算;3.深入理解W合的物理含义;4.知道动能定理的解题步骤;(二)、过程与方法1.掌握恒力作用下动能定理的推导;2.体会变力作用下动能定理解决问题的优越性;(三)、情感态度与价值观体会“状态的变化量量度复杂过程量”这一物理思想;感受数学语言对物理过程描述的简洁美;2.教学重点、难点:重点:对动能公式和动能定理的理解与应用。

《动能和动能定理》教案《动能和动能定理》教案(通用4篇)《动能和动能定理》教案篇1课题动能动能定理教材内容的地位动能定理是功能关系的重要体现,是推导机械能守恒定律的依据,因此是本章的重中之重。

在整个经典物理学中,动能定理又与牛顿运动定律、动量定理并称为解决动力学问题的三大支柱。

也是每年高考必考内容。

因此学好动能定理对每个学生都尤为重要。

--思路导入新课──探究动能的相关因素(定性)──探究功与动能的关系(推理、演绎)──验证功和能的关系──巩固动能定理教学目标知识与技能1.理解动能的确切含义和表达式。

2.理解动能定理及其推导过程、适用范围、简单应用。

3.培养学生探究过程中获取知识、分析实验现象、处理数据的能力。

过程与方法1.设置问题启发学生的思考,让学生掌握解决问题的思维方法。

2.探究和验证过程中掌握观察、总结、用数学处理物理问题的方法。

3.经历科学规律探究的过程、认识探究的意义、尝试探究的方法、培养探究的能力。

情感态度与价值观1.通过动能定理的推导演绎,培养学生的科学探究的兴趣。

2.通过探究验证培养合作精神和积极参与的意识。

3.用简单仪器验证复杂的物理规律,培养学生不畏艰辛敢于进取的精神。

4.领略自然的奇妙和谐,培养好奇心与求知欲使学生乐于探索。

教学重点1.动能的概念,动能定理及其应用。

2.演示实验的分析。

教学难点动能定理的理解和应用教学资源学情分析学生在初中对动能有了感性认识,在高中要定量分析。

高中生的认识规律是从感性认识到理性认识,从定性到定量。

前期教学状况、问题与对策通过前几节的学习,了解了功并能进行简单的计算初步了解了功能关系。

对物体做的功与其动能的具体关系还不清楚,这就是本节重点解决的问题。

教学方式启发式、探究式、习题教学法、类比法教学手段多媒体课件辅助教学教学仪器斜面、物块、刻度尺、打点计时器、铁架台、纸带动能与质量和速度有关验证动能定理--环节教师活动学生活动设计意图导入新课提问:能的概念功和能的关系引导学生回顾初中学习的动能的概念动能和什么因素有关,动能和做功的关系。

听课记录:2024秋季人教版高中物理必修第二册第八章机械能守恒定律《动能和动能定理》一、教学目标(核心素养)•物理观念:使学生理解动能的概念,掌握动能表达式,并能应用动能公式进行简单计算。

•科学思维:通过推导动能定理的过程,培养学生的逻辑推理能力和问题解决能力。

•科学探究:引导学生通过实验观察或理论探讨,探索动能变化与外力做功之间的关系。

•科学态度与责任:激发学生对物理学的兴趣,培养严谨的科学态度和实事求是的精神。

二、导入•教师行为:教师首先展示一段视频,内容为不同质量的物体从同一高度自由落体,落地时产生的不同效果(如沙坑凹陷程度不同)。

提问:“为什么不同质量的物体落地效果不同?这背后隐藏着什么物理规律?”•学生活动:学生观看视频,积极思考教师提出的问题,讨论并尝试提出初步假设。

•过程点评:通过直观的视频引入,激发学生的好奇心和求知欲,为后续学习动能和动能定理做铺垫。

三、教学过程3.1 动能概念的引入•教师行为:结合视频中的现象,引导学生分析物体运动状态与能量变化的关系,引出动能的概念,并解释动能是描述物体运动状态的物理量。

•学生活动:学生跟随教师思路,理解动能定义,尝试用自己的话解释动能的意义。

•过程点评:通过逐步引导,使学生从具体现象中抽象出物理概念,加深对动能的理解。

3.2 动能表达式的推导•教师行为:利用牛顿第二定律和匀变速直线运动公式,逐步推导出动能表达式(Ek=21mv2),过程中强调物理公式的推导逻辑。

•学生活动:学生跟随教师推导过程,记录关键步骤,尝试自行推导动能表达式。

•过程点评:通过推导过程,不仅让学生掌握动能公式,更重要的是培养学生的逻辑推理能力。

3.3 动能定理的讲解与应用•教师行为:介绍动能定理,即外力对物体做的功等于物体动能的变化量(W=ΔEk ),并通过实例讲解如何应用动能定理解决问题。

•学生活动:学生认真听讲,理解动能定理的含义,通过例题练习巩固所学知识,尝试独立解决问题。

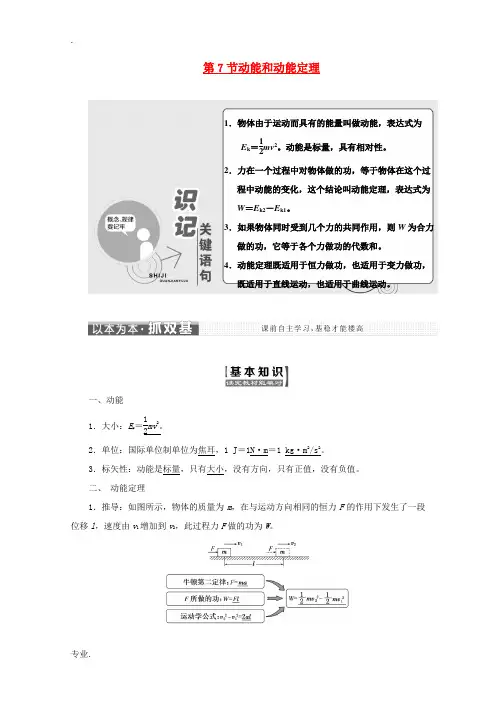

第7节动能和动能定理一、动能1.大小:E k =12mv 2。

2.单位:国际单位制单位为焦耳,1 J =1N·m=1 kg·m 2/s 2。

3.标矢性:动能是标量,只有大小,没有方向,只有正值,没有负值。

二、 动能定理1.推导:如图所示,物体的质量为m ,在与运动方向相同的恒力F 的作用下发生了一段位移l ,速度由v 1增加到v 2,此过程力F 做的功为W 。

1.物体由于运动而具有的能量叫做动能,表达式为E k =12mv 2。

动能是标量,具有相对性。

2.力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过 程中动能的变化,这个结论叫动能定理,表达式为 W =E k2-E k1。

3.如果物体同时受到几个力的共同作用,则W 为合力 做的功,它等于各个力做功的代数和。

4.动能定理既适用于恒力做功,也适用于变力做功, 既适用于直线运动,也适用于曲线运动。

2.内容:力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。

3.表达式:W=E k2-E k1。

4.适用范围:既适用于恒力做功也适用于变力做功;既适用于直线运动也适用于曲线运动。

1.自主思考——判一判(1)速度大的物体动能也大。

(×)(2)某物体的速度加倍,它的动能也加倍。

(×)(3)合外力做功不等于零,物体的动能一定变化。

(√)(4)物体的速度发生变化,合外力做功一定不等于零。

(×)(5)物体的动能增加,合外力做正功。

(√)2.合作探究——议一议(1)歼15战机是我国自主研发的第一款舰载战斗机,如图所示:①歼15战机起飞时,合力做什么功?速度怎么变化?动能怎么变化?②歼15战机着舰时,动能怎么变化?合力做什么功?增加阻拦索的原因是什么?提示:①歼15战机起飞时,合力做正功,速度、动能都不断增大。

②歼15战机着舰时,动能减小,合力做负功。

人教版高一物理必修第二册《动能和动能定理》评课稿一、课程概述《动能和动能定理》是人教版高一物理必修第二册的一节课程。

本课程主要介绍了动能的概念、动能定理以及动能定理的应用等内容。

通过本课程的学习,学生将深入理解动能的物理意义和计算方法,以及在实际问题中如何应用动能定理。

二、教学目标1.理解动能的概念和计算方法;2.掌握动能定理的表达和应用;3.能够运用动能定理解决实际问题;4.培养学生的实验探究能力和思维能力。

三、教学重点与难点3.1 教学重点1.动能的概念和计算方法;2.动能定理的表达和应用。

3.2 教学难点1.动能定理的应用,特别是在复杂情境下的运用;2.理解动能定理的物理意义。

四、教学过程4.1 概念讲解在本节课的开始,通过教师的讲解,对动能的概念进行介绍。

动能是物体由于运动而具有的能量,是物体运动状态的体现。

教师可以通过生活中的例子,如小球滚动、汽车行驶等来说明动能的概念。

4.2 计算方法在理解了动能的概念后,教师可以引导学生探索动能的计算方法。

动能的计算公式为:$E_k = \\frac{1}{2} m v^2$,其中E表示动能,m表示物体的质量,v表示物体的速度。

通过k具体的例题和计算实践,让学生掌握动能的计算方法。

4.3 动能定理接下来,教师可以引入动能定理的概念。

动能定理是描述物体动能变化与物体受力之间关系的定理。

教师可以通过实例和图示,让学生直观地理解动能定理的含义。

4.4 动能定理的应用在学习了动能定理的含义后,教师可以带领学生探索动能定理的应用。

通过不同的示例和实践,让学生能够灵活运用动能定理解决实际问题。

例如,通过分析自行车骑行、弹簧振子等情景,让学生应用动能定理进行问题求解。

4.5 实验与探究为了培养学生的实验探究能力和思维能力,教师可以设计一些与动能相关的实验和探究活动。

通过实际操作和数据观测,让学生深入理解动能的物理特性,并学会运用动能定理进行实验分析和解释。

五、教学评价与反思5.1 教学评价本节课通过概念讲解、计算方法、动能定理的引入和应用、实验与探究等多种教学手段,培养学生的动手能力和思维能力。

动能和动能定理要点二、动能、动能的改变要点诠释:1.动能:(1)概念:物体由于运动而具有的能叫动能.物体的动能等于物体的质量与物体速度的二次方的乘积的一半.(2)定义式:212k E mv =,v 是瞬时速度. (3)单位:焦(J ).(4)动能概念的理解.①动能是标量,且只有正值.②动能具有瞬时性,在某一时刻,物体具有一定的速度,也就具有一定的动能.③动能具有相对性,对不同的参考系,物体速度有不同的瞬时值,也就具有不同的动能,一般都以地面为参考系研究物体的运动.2.动能的变化:动能只有正值,没有负值,但动能的变化却有正有负.“变化”是指末状态的物理量减去初状态的物理量.动能的变化量为正值,表示物体的动能增加了,对应于合力对物体做正功;动能的变化量为负值,表示物体的动能减小了,对应于合力对物体做负功,或者说物体克服合力做功.要点三、动能定理要点诠释:(1)内容表述:外力对物体所做的总功等于物体功能的变化.(2)表达式:21k k W E E =-,W 是外力所做的总功,1k E 、2k E 分别为初、末状态的动能.若初、末速度分别为v 1、v 2,则12112k E mv =,22212k E mv =. (3)物理意义:动能定理揭示了外力对物体所做的总功与物体动能变化之间的关系,即外力对物体做的总功,对应着物体动能的变化.变化的大小由做功的多少来量度.动能定理的实质说明了功和能之间的密切关系,即做功的过程是能量转化的过程.等号的意义是一种因果关系的数值上相等的符号,并不意味着“功就是动能增量”,也不是“功转变成动能”,而是“功引起物体动能的变化”.(4)动能定理的理解及应用要点.动能定理虽然可根据牛顿定律和运动学方程推出,但定理本身的意义及应用却具有广泛性和普遍性. ①动能定理既适用于恒力作用过程,也适用于变力作用过程.②动能定理既适用于物体做直线运动情况,也适用于物体做曲线运动情况.③动能定理的研究对象既可以是单个物体,也可以是几个物体所组成的一个系统.④动能定理的研究过程既可以是针对运动过程中的某个具体过程,也可以是针对运动的全过程. ⑤动能定理的计算式为标量式,v 为相对同一参考系的速度.⑥在21k k W E E =-中,W 为物体所受所有外力对物体所做功的代数和,正功取正值计算,负功取负值计算;21k k E E -为动能的增量,即为末状态的动能与初状态的动能之差,而与物体运动过程无关.要点四、应用动能定理解题的基本思路和应用技巧要点诠释:1.应用动能定理解题的基本思路(1)选取研究对象及运动过程;(2)分析研究对象的受力情况及各力对物体的做功情况:受哪些力?哪些力做了功?正功还是负功?然后写出各力做功的表达式并求其代数和;(3)明确研究对象所历经运动过程的初、末状态,并写出初、末状态的动能1K E 、2K E 的表达式;(4)列出动能定理的方程:21K K W E E =-合,且求解。