城市市场社会感应空间

- 格式:ppt

- 大小:4.34 MB

- 文档页数:37

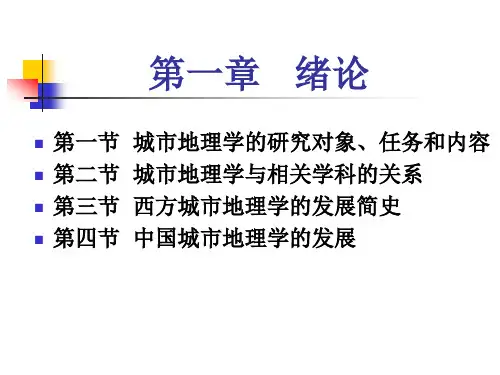

城市地理学1、城市地理学研究对象:城市这一动态大系统。

2、城市地理学的主要任务:揭示和预测世界各国、各地区城市现象发展变化的规律性。

3、中国地理学的研究趋势(1)对理论的研究将进一步加强(2)对经济全球化和全球城市的研究将加强(3)对城市社会地理学的研究将加强(4)对新领域和新方法的研究将加强(5)城市规划等应用研究将进一步加强4、城:一种大规模永久性防御设施,防御敌方侵袭;市:商品交易的场所5、定义城镇的标准(1)在产业结构上(2)在规模上(3)在景观上(4)在物质构成上(5)在职能上6、城市地域(1)行政地域:按一定标准在行政上设置市、镇、乡、村等,并确定其边界(2)实体地域:为了区分城乡(3)功能地域:社会发达,经济联系频繁,分解模糊,要求建立一种城市功能地域概念来适应这种变化(都市区、大都市带、都市连绵区、城市群、都市圈、城镇密集区)7、城市是社会生产力发展到一定阶段的产物城市形成的根本动力:三次社会劳动大分工8、城市产生与发展的区域基础(1)区域的自然地理条件:地质、地貌、气候、水文、土壤、植被(2)区域的经济地理条件9、城市化:农村人口向城市集中的过程四种转型:人口结构、经济结构、地域空间、生活方式10、城市化地域空间过程的类型(1)正统的城市化(2)假城市化:很少的文化扩散(3)逆城市化:很少有人口和非农业活动的地域集中(郊区城市化、逆城市化)11、城市兴起和成长的一般前提(1)第一前提:粮食剩余的生产能力(2)第二前提:农业劳动力剩余12、城市化的动力结构是探讨城市化机制的核心课题13、从经济增长角度探讨城市化的动力机制(1)工业化与城市化(2)第三产业与城市化14、从经济学角度看,城市化是在空间体系下的一种经济转换过程,人口和经济之所以向城市集中是集聚经济和规模经济作用的结果。

经济增长必然带来城市化水平的提高,而城市化水平的提高无疑又加速经济增长。

15、城乡人口迁移的系统分析模式(1)推拉因模式(伯格,经济原因)观点:人口迁移是原住地的推力与迁入地的拉力两种力量共同作用的结果(2)刘易斯-费-拉尼斯模式(两部门模型、二元经济)观点:不发达经济由传统农业部门(人口过剩、仅能维持生存)和现代城市工业部门(高生产率)组成,只有工业部门才能吸收剩余劳动力,是人口转移的主要驱动力16、城市化的类型(1)向心型城市化与离心型城市化(2)外延型城市化与飞地型城市化(3)景观型城市化与职能型城市化(4)积极型城市化和消极型城市化(5)自上而下型城市化和自下而上型城市化17、城镇化的指标和测度目前确定城市化指标及测度方法主要有两种:主要指标法和复合指标法(1)主要指标法人口比例指标:城镇人口占总人口土地利用状况指标:土地性质和地域范围(2)复合指标法18、城市化近域推进概念:企业向城市集聚到一定程度由于高昂的土地价格、拥堵的交通以及环境品质下降等原因而产生集聚不经济,从而推动人口和经济要素向城市周边地域扩散。

城市地理学期末论文(一)前言:本学期的城市地理学采用的是许学强老师等合著的《城市地理学》教材第二版。

经过一个学期的学习,我们将本书的大部分章节都梳理了一遍,并在重点的章节上添加近年的研究成果和我们所在的广州及一些具有典型特征的城市中关于城市化问题的探讨。

《城市地理学》一书从城市的历史发展、城市化定义、城市化原理、城市的分类等多个角度向我们深层次剖析了城市这个自然与人文之美相互交融,自由与规划的思想矛盾又统一的巨大有机体。

我们生活在城市,熟悉通向这座城市每一个角落的交通线路,对这座城市商业中心的分布了然于胸,却无法参透关于一个城市最基本的三个问题:城市从何而来?城市为谁服务?推动城市发展的源动力又是什么?本书通过地理与规划工作者多年来对城市的研究总结出来的理论体系,向我们部分解答了对城市的种种疑问。

本文将以学生和读者的角度对《城市地理学》一书进行评价和学习感受,全文分为三部分:1、对全书架构的分析和评价;2、对城市发展史和城市空间两章的重点讨论;3、关于此书缺漏和不足的一些个人看法。

通过对教材的分析评价,我希望能够对这门课程进行回顾总结,也希望在对教材提出问题和寻找答案的同时找到自己关于城市地理学的个人理解。

(二)全书架构分析与评价《城市地理学》第二版一书共有13章,与第一版无异,但在一些小节上根据近十年的研究成果进行了小幅度的补充和删改,旨在更加系统地阐述城市地理学的基本理论、基本方法和基础知识。

城市地理学是隶属于地理学下的一门二级学科,其研究核心是从区域和城市两种地域系统中考察城市空间组织,即区域的城市空间组织和城市内部的空间组织。

简言而之就是研究城市与城市之间和城市内部两种尺度下的空间形态。

由城市地理学的研究核心可以看出其研究范围十分宽广,即使是其中的某一分支也足够让专业人士倾尽一生心血用做研究。

因此本书主要面向本科生和非专业人士读者群,用科普性较强的理论叙述结合案例让读者熟悉城市地理学的基础知识,即所谓的“入门”阶段。

感应空间理论在村庄规划中的应用研究摘要:根据感应与行为地理学的一般原理,一定的感应空间影响着一定空间中人的行为。

在我国广大农村地区中,村庄的布局仍然受到传统的自给自足小农经济的影响,封闭、保守,缺乏集体意识。

这远不能适应新时期市场经济开放、进取、搞活的体制需要。

文章从感应空间入手,综述了国内外有关村庄感应空间的研究成果,论述了感应空间理论在村庄规划中的应用。

村庄规划和村庄感应空间的形成是相辅相成的,其目的都是为了生活在其中的村民。

在村庄规划中重视感应空间理论的应用,能增强村民对村庄的好感,改变农民落后的思想观念,有利于更好的贯彻落实新农村建设的总体要求,打破城乡二元结构,实现城乡之间异质等值。

关键词:感应空间;村庄规划;规划建议abstract: in accordance with the general principles of induction and behavioral geography, induction space affects human behavior in some space. in china’s vast rural areas, the layout of the village is still influenced by traditional self-sufficient peasant economy, closed, conservative, and the lack of a collective consciousness. this is far short of the market economy and opening up in the new era ahead, invigorate institutional needs. start from the sensor space, the the village sensing space research at home and abroad, discusses induction space theory in village planning. theformation of village planning and village sensing space is complementary, and its purpose is to make a living in one of the villagers. emphasis on the theory of the induction space in the village planning applications can enhance the goodwill of the villagers on the village, change farmers’ backward ideas, is conducive to better implement the general requirements of the new rural construction, to break the urban-rural dual structure between urban and rural areas heterogeneity equivalents.keywords: induction space; village planning; planning proposals中图分类号:b0 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)改革开放以来,我国已经逐步进入社会主义市场经济发展的正轨,根据感应与行为地理学的一般原理, 一定的感应空间影响着一定空间中的人的行为[1]。

转型期中国内部空间重构探讨摘要:空间结构是区域发展的函数,城市内部空间结构是区域空间结构研究内容的一部分。

随着改革开放的逐步深入,中国经济转型在20世纪90年代成功实现软着落,其成就瞩目,使中国城市内部空间重构的研究受到了越来越多的关注。

本文主要就转型期中国内部空间重构进行探讨。

关键词:空间结构;转型;内部空间重构abstract: spatial structure is a function of regional development, city spatial structure is a part of the regional spatial structure of content. with the gradual deepening of reform and opening-up, achieve a soft landing in the nineteen ninties of economic transformation in china, the achievement of chinese city, the internal space reconstruction has received more and more attention. this paper mainly on the transition of chinese interior space reconstruction is discussed.key words: spatial structure; transformation; internal space reconstruction中图分类号:tl942+.23 文献标识码:a 文章编号:背景:转型期中国城市内部空间重构1.20多年来中国城市的发展,特别是城市内部结构的发展,有了巨大的变化。

改革开放以后,中国经济步入了转型期,市场机制在塑造城市空间方面逐渐发挥了主导作用,例如:城市投资主体的多元化,外来资金和地方资金在郊区住宅开发、开发区建设乃至旧城改造等方面发挥了有效的作用,推动了城市空间重构的进程;离心力扩散力量成为大城市发展的主导动力,开始了郊区化过程。

城市社会学研究的空间转向张品【摘要】空间研究成为近几年城市社会学领域的一个热点.通过对城市社会学空间知识史的回顾与总结,整理出空间理论的核心基础,使之呈现出社会学的学科属性,同时认清空间转向的作用和影响,确定未来空间研究的方向和任务,对于城市社会学的研究与发展无疑具有重大的意义.【期刊名称】《社科纵横》【年(卷),期】2010(025)006【总页数】3页(P87-89)【关键词】城市社会学;空间转向;空间【作者】张品【作者单位】天津社会科学院社会学所,天津,300191【正文语种】中文【中图分类】C91-0620世纪的社会学历史是空间缺席的时代,康德所谓的“先后”和马克思界定为首条件制约的“历史创造”,使历史方式的认识论成为批判思想和阐释本质的长期在场。

理论意识中的这种历史属性也使城市社会学研究一直处于一种历史的建构。

20世纪70年代,米歇尔·福科对“空间时代”崛起的前瞻性观察以及亨利·列斐伏尔对于空间科学的研究,形成了人文学科、社会学科广泛的空间转向,其后,新城市社会学将空间应用于城市社会研究,开启了城市社会学理论的空间时代。

空间转向不是简单的切换和转变,实际上表达了对传统城市社会学知识范式的某种修正和理论拓展。

我们必须认真地审视这个发展过程及其意义,才能真正认识空间如何成为研究城市社会的一种新的理论和视角。

传统城市社会学虽然没有关于“空间”完整而系统的理论阐述,但不乏若干具有洞察力的论述。

在早期的城市社会研究中,一些社会学家就或多或少地关注了空间这一重要纬度,在某种意义上为后世的空间转向奠定了理论基础。

恩格斯为揭示城市内在的贫富现象,对19世纪曼彻斯特的居住情况进行研究,把英国社会划分为穷人和富人两大阶层,并将其投影到城市空间,描绘出曼彻斯特的住宅分离景观模式。

[1]暗含了对于城市社会问题分析的空间语境。

滕尼斯比较了乡村生活和城市生活不同,并阐发了城市生活的特性。

城镇与乡村对立的思考内在地表达了对空间某种程度的强调,尽管还比较隐晦。

五、名词解释1.“庇古税”:根据污染所造成的危害对排污者征税,用税收来弥补私人成本和社会成本之间的差距,使两者相等,这种税便被称为“庇古税”。

2.“开”字型网状布局:即在原来沿江、沿海基础上加上南北沿京广、京九线和东西沿陇海—兰新线。

以这四条线为主轴,还将形成五纵五横、10条二级开发轴线,形成网络开发。

3.补偿贸易:补偿贸易是指一方在信贷的基础上,从国外另一方买进机器、设备、技术、原材料或劳务,约定在一定期限内,用其生产的产品、其他商品或劳务,分期清偿贷款的一种贸易方式。

4.产品需求收入弹性:是指在价格不变的前提下,某产业产品需求的增加率与人均收入增加率之间的比值。

5.产权:产权是指财产所有权和与财产所有权有关的财产权。

6.产业布局:产业布局是指国民经济各产业在空间上的分布。

7.产业布局政策:指调节生产要素在地理空间上的配置政策。

8.产业布局指向:是指一个产业区位选择的趋向。

9.产业结构政策:产业结构政策是以区域经济各产业为对象,通过对各产业的保护、扶植、调整和完善,直接或间接参与产业或企业的生产经济活动的总称。

10.产业政策:是以区域经济各产业为对象,通过对各产业的保护、扶植、调整和完善,直接或间接参与产业或企业的生产经济活动的总称。

11.产业组织政策:指调控一个产业内的资源配置结构的政策,解决规模经济与竞争资产的矛盾。

12.垂直区域经济合作:垂直区域经济合作是指合作双方经济技术水平差距较大,所提供生产要素的加工深度和技术层次不同的合作活动,比如制造业企业与初级产品生产企业之间的合作。

13.城市成长力系数:城市成长力系数是学者用以衡量城市化水平的综合指标。

14.城市的“三生功能”:即:(1)确保城市居民的生存和发展;(2)确保城市生产和流通的运行;(3)努力从生态失衡走向生态平衡。

15.城市的“三元结构”:即:(1)满足和组织社区生活的城市社会结构;(2)满足和促进社区生产和流通的城市经济结构;(3)满足和维持社区生态平衡的城市空间结构。

1、首位城市:与第二位城市保持巨大差异,在国家政治、经济、社会中占据明显优势的城市。

首位度:最大城市与第二位城市人口的比值。

2、郊区城市化:发生在特大城市郊区的、人口流向主要由城市中上阶层人口移居市郊或外围地带的城市化过程。

逆城市化:大都市区出现的人口负增长,人们迁向远离城市更远的乡村和小城镇的城市化过程。

再城市化:大都市的人口恢复增长,针对逆城市化的一个过程,逆城市逐渐衰败,再度城市的过程。

是城市化、郊区城市化、逆城市化和再城市化四个连续过程的第四阶段。

3、城市职能:指某城市在国家或区域中所起的作用,所承担的分工。

着眼点是城市的基本活动部分,是现状。

城市性质:城市主要职能的概括,指一个城市在全国或地区的政治、经济、文化生活中的地位和作用,是城市的个性、特点和发展方向,是目标。

4、空间相互作用:地表上的任何一个城市都不可能孤立的存在。

为了保障生产、生活的正常运行,城市之间、城市和区域之间不断进行的物质、能量、人员和信息的交换这种交换称之为空间相互作用城市空间分布体系:地表上的任何一个城市都不可能孤立的存在。

为了保障生产、生活的正常运行,城市之间、城市和区域之间不断进行的物质、能量、人员和信息的交换,把空间上彼此分离的城市结合为具有一定结构和功能的有机整体。

城镇体系:指在一个相对完整的区域或国家中,以中心城市为核心,由不同职能分工,不同等级规模,联系密切,互相依存的城镇的集合。

5、CBD概念:一般位于城市的中心,是整个城市的核心地区,金融、贸易、信息和办公活动高度集中,建筑密度最大、以高层建筑为主、交通运输便捷,零售最为发达的区。

在城市各种功能区中,CBD地价最高,土地利用最为集中,是城市经济的中枢。

RBD概念: 为季节性涌入城市旅游者的需要 在城市内集中布置饭店、娱乐业、新奇物和礼品商店的街区。

6、都市区:国外最常用的城市功能地域概念。

它是一个大的人口核心以及与这个核心具有高度社会经济一体化倾向的邻接社区的组合。

城市社区管理的理论基础随着我国城市人口的逐步增加和我国对有限资源的高效利用意识的加强,对城市社区管理的重要性也也逐渐凸显出来。

城市社区管理的涉及面非常广,涉及到行政管理、经济管理和社会管理,而政府和市场在这些社会调度中可能存在一些无法把控或者不足之处,导致社区管理落后于社区建设,社区管理大都是以经验为首要考虑因素,而没有一个相对完善的理论体系来支撑城市社区管理。

本文通过结合我国城市社区的类型特征和可持续社区理论的构成要素,依据城市社会学、社区地理学、创新理论与城市经济学和可持续框架城市理论等理论,对城市社区管理研究的目的与意义进行深入探讨,发挥各自优势,通过理论知识来促进城市社区的健康成长。

标签:社区管理;可持续发展;城市社会学;城市经济学一、城市社区管理研究的目的与意义城市社区的理念在一些发达国家早已存在,但近些年才在在我国被广泛关注,引起很多学者和专家对其的学习研究。

随着我国城市经济和城市住房体制的进步与改革,城市社区管理成为解决城市问题的重中之重。

但由于我国城市社区管理的发展还处于初级阶段,仅仅是对社区服务和社区基础建设有一定的宏观把控,城市社区管理包括社区服务和社区基础建設。

不仅仅于此,城市社区管理是社区朝绿色、可持续发展的必由之路,对城市的建设也起着不可替代的作用。

但由于我国的基本国情和居民的生活方式等原因,国外的城市社区管理制度和模式并不适用于我国的城市社区。

因此,进行对城市社区管理的学习和研究有着重要的价值与意义。

二、城市社区管理的相关理论(一)我国城市社区类型及特征目前我国的社区类型多种多样,主要有传统式的街坊社区、单一式的单位社区、混合式的综合社区、演替式的边缘社区、新型房地产式的物业管理模式社区和移民式社区六种城市社区类型。

传统式的街坊社区主要由原有城市社区和街道构成,保留其城市中原有的精神风貌,居民区和生产区相结合,居民大都是原有的城市居民,邻里关系和谐。

单一式的单位社区,由一家单位或者多家单位共同建设,居民区和生产区相分离,但社区与单位相互融合,居民幸福指数高。

社会中的公共空间与社会治理在社会生活中,公共空间扮演着极其重要的角色。

它不仅是人们日常生活、社交互动的场所,也是社会治理的重要载体。

公共空间的存在和发展,既受到社会经济发展的影响,也反过来对社会治理产生重要影响。

公共空间的定义与分类公共空间,广义上指的是城市中供公众使用的开放空间,包括公园、广场、街道、步行街等。

从狭义上讲,公共空间主要指的是城市中的公园、广场等具有特定功能和形态的空间。

公共空间按照功能和形态,可以分为以下几类:1.休闲娱乐类:如公园、游乐园、广场等,为人们提供休闲、娱乐、健身的场所。

2.社会活动类:如街道、步行街、商业街等,既是交通空间,也是人们社交、活动的场所。

3.文化教育类:如博物馆、图书馆、学校等,为人们提供文化、教育、学习的场所。

4.行政服务类:如政府机关、公共服务设施等,为人们提供行政、服务功能的场所。

公共空间与社会治理的关系公共空间是社会治理的重要载体,它对社会治理具有重要的影响。

首先,公共空间是社会矛盾的展示场。

公共空间作为人们日常生活的场所,社会矛盾和问题往往会在这里暴露和显现。

例如,城市的拥堵、环境污染等问题,往往在公共空间中得到放大和显现。

其次,公共空间是社会治理的重要平台。

公共空间为政府、企业、社会组织和公众提供了一个互动、协商的平台,使各方可以在公共空间中进行沟通、协商,共同解决社会问题。

最后,公共空间是社会秩序的建构者。

公共空间的存在和发展,既受到社会秩序的影响,也反过来对社会秩序产生影响。

公共空间通过规则、制度的设计和实施,对人们的行为进行规范和约束,从而维护社会秩序。

公共空间与社会治理的挑战随着城市化进程的加快和社会经济的发展,公共空间和社会治理面临着一系列的挑战。

首先,公共空间数量的不足和质量的下降。

随着城市化进程的加快,公共空间的数量和质量都无法满足人们的需求。

在一些城市,公共空间被商业设施和住宅小区所取代,导致公共空间的数量和质量下降。

其次,公共空间的利用效率低下。

城市地理学1.城市的定义:城市是具有一定人口规模;城市是一种复杂的动态现象;城市是一种区域现象;城市可以看做是一个“面”。

2.城市地理学的定义:主要研究在不同地理环境下城市形成、发展、组合分布和空间结构变化规律。

3.城市地理学最重要的任务:揭示和预测世界各国、个地区城市现象发展变化的规律性。

4.城市地理学研究的主要内容:1.城市形成发展条件研究2.区域的城市空间组织研究(1)城市化研究(2)区域城市体系的研究(3)城市分类研究3.城市内部空间组织研究如城市功能分区、城市功能区演化、城市土地利用、社会空间、行为空间和感知空间、市场空间、社会空间、感应空间4.城市可持续发展研究5.新方法、新技术应用和新领域的研究。

5.城市地理学与城市规划学的关系:城市地理学是一门地理科学,是研究城市地域状态和分布规律的一门地理科学。

城市规划学是为城市建设和城市管理提供设计蓝图的一门技术科学。

两者都以城市为研究对象,侧重点和研究方向不同。

城市地理学不仅研究单个城市的形成发展,还要研究一定区域范围内的城市体系产生、发展、演变的规律,理论性较强。

城市规划学则从事单个城市内部的空间组织和设计,注重为具体城市寻找合理实用的功能分区和景观布局的等,工程性较强。

6.西方城市地理学研究四个阶段:1920年以前地理学属于聚落地理学。

1920-1950 第一,把物质环境的约束条件看城成市命运的决定因素第二,对城市做形态上的研究,忽视成因的动态分析。

1950-1970 宏观城市空间;微观城市空间。

1970年以来城市地理学中出现了人文学派、行为学派和激进学派7.帕克、沃思和伯吉斯创立了城市结构的同心环模式被称为“人类生态学的芝加哥学派”8.中国城市地理学的研究趋势:1.对理论的研究将进一步加强 2.对经济全球化和全球城市的研究将加强3.对城市社会地理学的研究将加强4.对新领域和新方法的研究将加强5.城市规划等应用研究将进一步加强。

9.城镇不同于乡村的本质特征1.产业构成上2.人口规模上3.景观上4.物质构成上5.职能上10.城市具体到空间上无非有三种地域概念:行政地域概念、实体地域概念和功能地域概念11.都市区:是一个大的人口核心以及与这个核心具有高度的社会经济一体化倾向的邻接社区的组合,一般以县作为基本单位12.大都市带:由许多都市区首尾连成一体,它们在经济、社会、文化等各个方面又存在着密切的交互作用13.大都市带的特点:1.多核心2.交通走廊3.密集的交互作用4.规模特别庞大5.国家的核心区域14.都市连绵区:是以都市区为基本组成单元,以若干大城市为核心并与周边地区保持强烈交互作用的密切社会经济联系,沿一条或多条交通走廊分布的巨型城乡一体化地区15.都市连绵区五个必要条件:1.具有两个以上人口超过百万的特大城市作为发展极2.有对外口岸 3.发展极和口岸之间有便利的交通干线作为发展走廊 4.交通走廊及其两侧人口稠密,有较多的中小城市5.经济发达,城乡间有紧密的经济联系16.城市群:是指在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,依据一定的自然环境条件,以一个或两个超大或特大城市作为地区经济的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性,以及高度发达的信息网络,发生于发展着城市个体之间的内在联系,共同构成一个相对完整的城市“集合体”17.自然地理条件:地质、气候、水文、土壤、植被18.区域经济地理条件:矿产资源、淡水资源、水热资源、动植物资源的丰饶度及其组合,基础设施的状况,区域劳动力的数量和质量,经济发展的历史传统,现状经济的发展水平和结构特征,未来的开发潜力19.我国城市暗器所在的区域地形分类:1.滨海城市2.三角洲平原城市3.山前洪积、冲积平原城市4.平原与低山丘陵相邻接的城市5.低山丘陵区的河谷城市6.平原中腹的城市7.高平原上的城市8.高原山间盆地和谷地的城市9.中山谷地城市10.高山谷地城市.20.城市的地理位置定义:是城市及其外部的自然、经济、政治等客观事物在空间上的结合21.城市地理位置的特殊性,往往决定了城市职能性质的特殊性和规模的特殊性22.城市地理位置的类型 1.大、中、小位置依据不同空间尺度来考察城市地理位置2.中心、重心位置和邻接、门户位置城市及其腹地之间的相对位置关系来区分23.规模经济:是指某一生产企业,只有达到一定的生产规模后,才会可能生产收入大于生产成本,逐步达到经济合理的原则,但当生产规模超过某一最高限度后,生产成本又可能上升,以至超过生产收入,达到无利润可得,并要亏本的地步。

《城市地理学》课程(第1~13章)思考题第1章绪论1.谈谈你对城市地理学研究对象的理解。

城市不但具有区域性和综合性的特点,而且是一个历史范畴。

一方面,城市是人类文明的代表,另一方面,城市也集中了整个社会生活、整个时代所具有的各种矛盾。

所以,城市是一个复杂的大系统。

城市地理学的研究对象就是城市这个复杂的动态大系统。

城市地理学主要研究在不同地理环境下城市形成、发展、组合分布和空间结构变化规律。

它既是人文地理学的重要分支,也是又是城市科学群的重要组成部分。

2.结合我国实际,你认为城市地理学的主要任务是什么?一般来说,城市地理学主要任务是揭示和预测世界各国各地区的发展变化规律。

对于我国,因处于新旧体制转型时期,城市地理学需要从我国国情出发,解决城市发展和城市化过程中不断出现的矛盾问题,为科学决策提供参考。

3.如何理解城市地理学的学科性质及其与其他学科相邻学科的关系。

第2章城乡划分和城市地域1.你认为如何应该如何定义城镇及城镇人口的标准?城镇2.如何理解和评价各种城市功能地域的概念?①都市区它是一个大的人口核心以及与这个核心具有高度的社会经济一体化的邻接社区组合,具有基本单元。

它主要反映的是非农业人口占绝对优势的中心县和外围县间劳动力联系规模的密切程度。

第3章城市的产生与发展1.评述地理位置对城市产生与发展的影响,并以实例说明。

2.试举例分析不同类型的城市产生与发展的动力是什么?3.以你家乡所在的城市(或者是你所了解的城市)为例,简述其产生和发展的过程、动力及未来发展趋势。

第4章城市化原理1.如何完整地理解城市化的概念?2.如何用资本三次循环来解释城市化的过程?3.试评价我国现行的城市化指标及测度方法。

4.举例分析城市近域推进的主要动力及其演化模型。

第5章城市化的历史进程1.试对比分析中西方城市郊区化的特点、过程、动力等。

第6章城市职能分类1.试用经济活动的基本与非基本理论来解释城市发展的机制。

2.城市职能与城市性质的区别与联系。

城市的空间尺度与人的感知摘要:随着城市化进程的加快,城市也越来越密集,密集的空间往往会使人焦虑、紧迫感。

天性使然祖先为了更好的抵御天敌、获取资源选择了群居,但物极必反人在把群居协同做到极致的同时总有一些私密需求。

群居是刚需,城市化的进程也不会停下脚步。

这就需要建设者规划好城市的空间,在满足刚需的同时给予城市一定的开放空间,以满足一些个人需求。

关键词:城市空间;行为;心理一、城市发展现在城市的朝着规模化、功能化、多元化发展,城市功能分区不断明显。

在不同区块下生活的居民行为模式会不同,城市空间的设计也会影响人们的心理与行为。

所以,现在的城市设计越来越注重人们在空间上的体验,街道、广场、公园、绿地、公共设施的设计无不体现着这一点。

人们追求自由与广阔的空间,一个宜居的环境。

二、影响行为的空间因素城市的空间会在很大程度上影响居民的行为,就像被困在笼中的野兽会盲目的做出重复且无意义的举动。

影响行为的主要城市空间因素:城市大小、建筑密集程度、城市街道、广场绿地、公共设施建设等。

以昆明市盘龙区为例,当地居民的生活离不开盘龙江,盘龙江周边是居民们日常休闲的好去处,为此当地在盘龙江沿岸修建了许多街道以确保居民出行便捷,也有效控制了人流。

盘龙江沿岸也有许多的公园绿地,可以给游客提供休憩场所与公共设施,这些场所与设施越齐全的地方游客也越多,反之则越少。

这是城市空间对人们行为的影响。

如龙江公园,龙江公园除了有一个大型公园外,还以廊道的形式对公园作了延伸,游客可以沿廊道而来沿廊道而回。

为游客提供了便捷的步行道,有效减少了车辆出行,改变了人们的出行方式。

三、空间对心理的影响平面空间的视觉冲击会映射到人的心理,造成人的心理感应。

平面规整的,如正方形、圆形、六边形等,安稳而没有方向感,这类空间适合表达严肃、隆重。

像矩形平面的空间,有横向的延伸、展示和欢迎的感觉,纵向有引导的感觉。

酒店大厅采取这种平面,横向列出前台,欢迎展示之意,而纵向也设有各种出口,正是利用了矩形的纵向引导。

文章编号:1006-4303(2000)02-0179-05收稿日期:1999-12-20;修订日期:2000-01-06作者简介:张建强(1962-),男,讲师,浙江工业大学设计艺术学院。

从城市演化过程看城市公共空间的本质意义张建强(浙江工业大学设计艺术学院,浙江杭州 310032)摘要:以城市发展为主要线索,针对城市发展的转变及趋势,讨论了城市公共空间的本质意义。

借助城市空间语言,分析城市公共空间的演化过程,以期对城市公共空间的内在意义有更深层次上的了解。

关键词:城市发展过程;城市公共空间;本质意义中图分类号:C9121815 文献标识码:AU nderstanding essential meaning of urban public space fromurban evolutionZH ANGJian 2qiang(C ollege of Art &Design ,Zhejiang University of T echnology ,Hangzhou 310032,China )Abstract :This paper discusses the essential meaning of urban public space ,talking urban development as a major clue ,focusing on the change and trend of urban development ,and analyses the process of ev olution of urban public space with aid of the language of urban space in order to understand the in 2ternal meaning of urban public space m ore profoundly.K ey w ords :process of urban development ;urban public space ;essential meaning0 引 言城市公共空间是城市特有的,也是城市的精华和本质,是人的生命空间,它是具有蓬勃个性的生长空间,满足人与自然和社会交流的高层次需要[1]。

《城市地理学》教学大纲课程名称:(中文)城市地理学课程类别:专业选修课课程编号:096503051;106563051总学时:54 理论课学时:48 实验与课程实践学时:6适用专业:地理学授课对象:本科生一、课程性质、目的与教学基本要求二、课程性质与教学目的三、《城市地理学》是地理专业的主干课程,是一门理论联系实际的课程通过本课程的学习,使学生学会使用城市地理学的基本知识、基本方法,解决一些实际问题。

2、教学基本要求(1)使学生牢固掌握城市地理学的基本原理。

(2)使学生掌握城市地理学的基本数据。

;(3)提高学生实际分析问题的能力。

(4)使学生了解与当前实际联系紧密的知识。

(5)进行短期2-3天的实际操作。

二、教学内容、要点与学时安排第一章、绪论2学时[[教学目的和要求]]:通过本章学习,使学生对城市地理学的研究对象、特点和主要内容有一个大致的了解,对城市地理学的发展过程有基本认识,从而为后续内容的学习打下基础。

[[本章重点]]:城市地理学研究的主要内容,[[本章难点]]:城市地理学的学科性质第一节城市地理学的研究对象、任务和内容一、研究对象二、主要任务三、主要内容第二节城市地理学的学科性质第三节我国城市地理学的发展一、发展特点二、主要研究领域1.城市化研究2.城市发展方针的研究3.城市体系研究4.城市内部空间结构研究第二章、城市的定义、特征及形成6学时[[教学目的和要求]]:了解城市的定义、定义城市的标准、城市的形成[[本章重点、难点]]:城市的形成第一节城市的定义一、城市的定义二、城市的特征第二节定义城市的标准一、中国市、镇建制标准二、市带县第三节、城市的形成一、城市的经济基础二、城市的社会基础三、城市形成的影响因素第三章、城市化原理 6 学时[[教学目的和要求]]:通过本章学习,应了解城市化的定义、城市兴起和成长的前提、城市化的动力以及城市化的类型和调度,本章是全书的重点之一,在本章学习中会出现对许多问题的不同看法,要让学生了解为什么对一个问题会有不同的解释。