主要虚词用法

- 格式:doc

- 大小:177.50 KB

- 文档页数:10

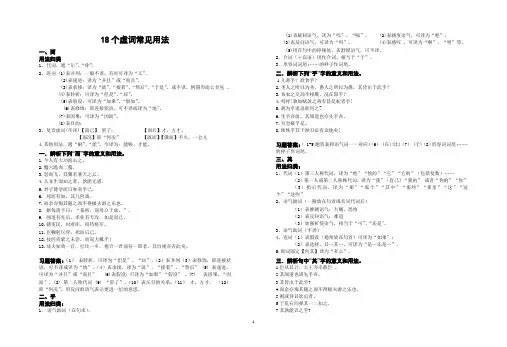

18个虚词常见用法一、而用法归类1、代词,通“尔”、“你”。

2、连词 (1)表并列:一般不译,有时可译为“又”。

(2)表递进:译为“并且”或“而且”。

(3)表承接:译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”,或不译。

例图穷而匕首见。

(4)表转折:可译为“但是”、“却”。

(5)表假设:可译为“如果”、“假如”。

(6)表修饰:即连接状语,可不译或译为“地”。

(7)表因果:可译为“因而”。

(8)表目的:3、复音虚词(不译)【而已】罢了;【而后】才,方才。

【而况】即“何况”【既而】【俄而】不久,一会儿4.其他用法,通“耐”、“能”,今译为:能够、才能。

一.辨析下列“而”字的意义和用法。

1.今人有大功而击之。

2.蟹六跪而二螯。

3.怒而飞,其翼若垂天之云。

4.人非生而知之者,孰能无惑。

5.君子博学而日参省乎己。

6. 死而有知,其几何离。

7.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

8. 妪每谓予曰:“某所,而母立于兹。

”。

9. 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

10.籍吏民,封府库,而待将军。

11.臣鞠躬尽瘁,死而后已。

12.技经肯綮之未尝,而况大軱乎!13.故夫知效一官,行比一乡,德合一君而征一国者,其自视亦若此矣。

习题答案:(1)表转折,可译为“但是”、“却”。

(2)表并列(3)表修饰,即连接状语,可不译或译为“地”。

(4)表承接,译为“就”、“接着”、“然后” (5) 表递进,可译为“并且”或“而且” (6)表假设:可译为“如果”“假设” 。

(7) 表因果,“因而”。

(8) 第二人称代词 (9) “罢了”。

(10)表示目的关系。

(11)才,方才。

(12)即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

二、乎用法归类:1.语气助词(在句末): (1)表疑问语气,译为“吗”、“呢”。

(2)表测度语气,可译为“吧”。

(3)表反问语气,可译为“吗”。

(4)表感叹,可译为“啊”、“呀”等。

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。

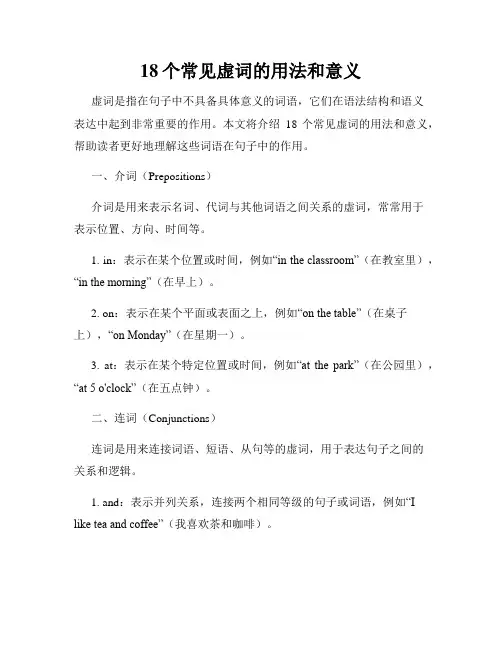

18个常见虚词的用法和意义虚词是指在句子中不具备具体意义的词语,它们在语法结构和语义表达中起到非常重要的作用。

本文将介绍18个常见虚词的用法和意义,帮助读者更好地理解这些词语在句子中的作用。

一、介词(Prepositions)介词是用来表示名词、代词与其他词语之间关系的虚词,常常用于表示位置、方向、时间等。

1. in:表示在某个位置或时间,例如“in the classroom”(在教室里),“in the morning”(在早上)。

2. on:表示在某个平面或表面之上,例如“on the table”(在桌子上),“on Monday”(在星期一)。

3. at:表示在某个特定位置或时间,例如“at the park”(在公园里),“at 5 o'clock”(在五点钟)。

二、连词(Conjunctions)连词是用来连接词语、短语、从句等的虚词,用于表达句子之间的关系和逻辑。

1. and:表示并列关系,连接两个相同等级的句子或词语,例如“I like tea and coffee”(我喜欢茶和咖啡)。

2. but:表示转折或对比关系,连接两个相反或不同的句子或词语,例如“I am tired, but I need to finish my homework”(我很累,但是我需要完成作业)。

3. or:表示选择关系,连接两个或多个可替换的句子或词语,例如“You can choose tea or coffee”(你可以选择茶或者咖啡)。

三、助词(Particles)助词是用来补充和修饰动词、形容词、副词等的虚词,它们通常不具备独立的意义。

1. to:表示动词不定式的标志,例如“to read”(阅读),“to go”(去)。

2. not:表示否定意义,通常与助动词连用,例如“do not”(不做),“can not”(不能)。

四、后置介词(Postpositions)后置介词是指放在名词、代词后面表示位置或方向的虚词。

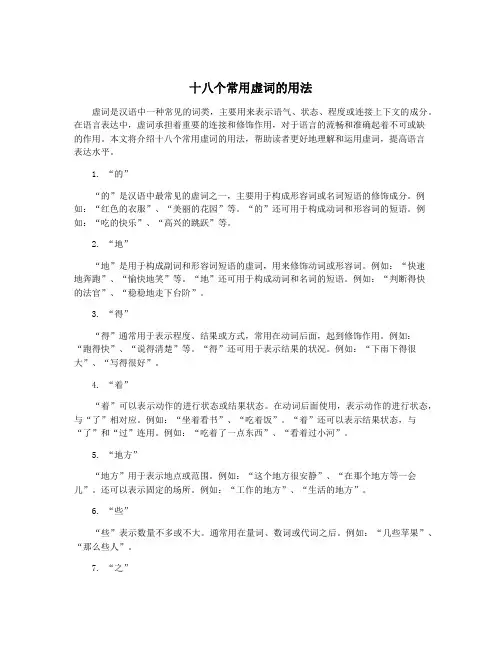

十八个常用虚词的用法虚词是汉语中一种常见的词类,主要用来表示语气、状态、程度或连接上下文的成分。

在语言表达中,虚词承担着重要的连接和修饰作用,对于语言的流畅和准确起着不可或缺的作用。

本文将介绍十八个常用虚词的用法,帮助读者更好地理解和运用虚词,提高语言表达水平。

1. “的”“的”是汉语中最常见的虚词之一,主要用于构成形容词或名词短语的修饰成分。

例如:“红色的衣服”、“美丽的花园”等。

“的”还可用于构成动词和形容词的短语。

例如:“吃的快乐”、“高兴的跳跃”等。

2. “地”“地”是用于构成副词和形容词短语的虚词,用来修饰动词或形容词。

例如:“快速地奔跑”、“愉快地笑”等。

“地”还可用于构成动词和名词的短语。

例如:“判断得快的法官”、“稳稳地走下台阶”。

3. “得”“得”通常用于表示程度、结果或方式,常用在动词后面,起到修饰作用。

例如:“跑得快”、“说得清楚”等。

“得”还可用于表示结果的状况。

例如:“下雨下得很大”、“写得很好”。

4. “着”“着”可以表示动作的进行状态或结果状态。

在动词后面使用,表示动作的进行状态,与“了”相对应。

例如:“坐着看书”、“吃着饭”。

“着”还可以表示结果状态,与“了”和“过”连用。

例如:“吃着了一点东西”、“看着过小河”。

5. “地方”“地方”用于表示地点或范围。

例如:“这个地方很安静”、“在那个地方等一会儿”。

还可以表示固定的场所。

例如:“工作的地方”、“生活的地方”。

6. “些”“些”表示数量不多或不大。

通常用在量词、数词或代词之后。

例如:“几些苹果”、“那么些人”。

7. “之”“之”用于连接名词或代词,并在句子中具有指示作用。

例如:“孔子之道”、“玛丽之所以能成功”。

8. “的话”“的话”用于引导条件状语从句,起到暗示或引导的作用。

例如:“如果你不去的话,我也不去”、“买书的话,就去书店”。

9. “总”“总”表示总体或总共的意思,用在数词或代词之后。

例如:“总有一天我会成功”、“总共有十个人”。

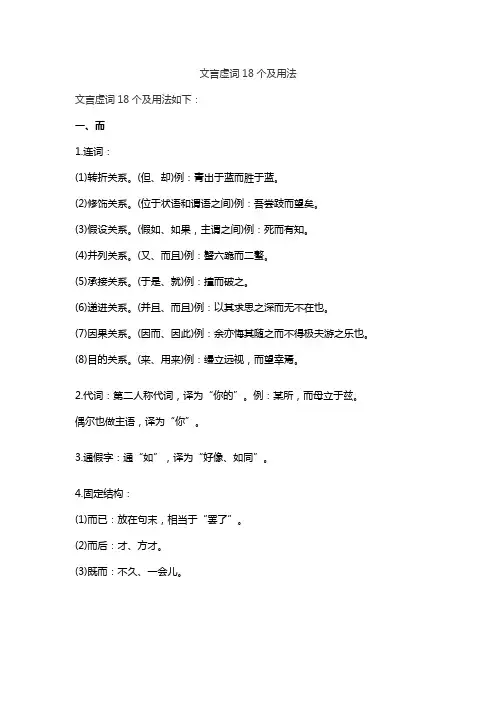

文言虚词18个及用法文言虚词18个及用法如下:一、而1.连词:(1)转折关系。

(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。

(4)并列关系。

(又、而且)例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

(于是、就)例:撞而破之。

(6)递进关系。

(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

二、何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

三、乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

18个虚词及用法

以下是18个虚词及其用法:

1.之:代词,他(它、她、它)、接受者以外的第三方,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”等。

2.其:代词,他(它、她、它)、接受者以外的第三方,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”等。

3.于:介绍动作行为发生时间、处所,可译为“在”、“到”、“从”等。

4.焉:兼词,于此、于此物、于人,表示前后两个成分的关系,可译为“于是”、“于此”。

5.乎:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

6.哉:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

7.耶:语气词,表疑问或反问,可译为“吗”、“呢”。

8.耳:语气词,表限止语气,可译为“罢了”。

9.欤:语气词,表疑问或感叹,可译为“吗”、“啊”。

10.也:语气词,用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气,可译为“啊”、“呀”。

11.乎哉:语气词连用,表示疑问或感叹的语气,可译为“吗”、“啊”。

12.已矣:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

13.哉矣:语气词连用,表示感叹或赞美的语气,可译为“啊”、“呀”。

14.焉耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

15.已耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

16.矣耳:语气词连用,表示陈述或肯定语气,可译为“了”、“啊”。

17.矣哉:语气词连用,表示肯定、感叹的语气,可译为“啊”、“呀”。

18.夫:无实义的发语词。

以上是18个虚词及其用法,希望能对您有所帮助。

常见18个文言虚词的意义和用法归类1.【而】(1)连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系①表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(《劝学》)——螃蟹有六条腿,两只大钳,除了蛇和鳝鱼的洞穴就没有地方寄居托身,是因为心思浮躁啊。

②表示递进关系,相当于“而且”、“并且”君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(《劝学》)——君子广泛的学习,而且天天对照检查自己,就会智慧明达,行为没有过错了。

③表示承接关系,相当于“就”、“接着”或不翻译置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)——(把玉斗)放在地上,拔出剑来击打它,把它打破了。

④表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)——靛青,是从蓝草中提取的,却比蓝草的颜色更青。

⑤表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”诸君而有意,瞻予马首可也。

(《婉贞》)——各位如果有这个意愿,看我的马头行事就可以了。

⑥表示因果关系,相当于“因而”遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。

(《病梅馆记》)——阻碍它的生机,来谋求高价,因而江浙一带的梅都成了病态的。

⑦表示修饰关系,即连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译视成所蓄,掩口胡卢而笑。

(《促织》)——看到成名养的那只蟋蟀,就捂着嘴吃吃地笑了起来。

(2)代词。

表第二人称,一般作定语,相当于“你的”,偶尔也作主语而翁归,自与汝复算耳!(《促织》)——你父亲回来,自然会跟你再算帐的!(3)动词,如,如同溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

(《察今》)——淹死的有一千多人,士卒惊呼的声音如同大房子倒塌一样。

(4)复音虚词①而已,放在句末,表示限止语气,相当于“罢了”闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)——懂得道理有早有晚,技艺和学问各有各的专门研究,如此罢了。

②而后,相当于“才”,“方才”如优孟摇头而歌,而后可以得志。

18个虚词用法虚词是指在语法功能上具有一定作用,但具体含义不明确或具有一定模糊性的词语。

在英语中,虚词的使用非常广泛,起着连接句子、修饰词语、表示语气等作用。

以下是18个常见的英语虚词及其用法。

1. about(关于)"About"可以用作介词,表示对某事物的讨论或描绘。

例如:"Let's talk about the movie we watched last night."2. after(在...之后)"After"可以用作介词,表示在某事物之后发生或进行。

例如:"We went for a walk after dinner."3. at(在...处)"At"可以用作介词,表示在某地点或位置。

例如:"Meet me at the park at 5 pm."4. before(在...之前)"Before"可以用作介词,表示在某事物之前发生或进行。

例如:"Please finish your homework before you go out to play."5. by(通过)"By"可以用作介词,表示通过某种方式或手段。

例如:"You can reach me by email."6. for(为了)"For"可以用作介词,表示为了某个目的或原因。

例如:"I bought some gifts for my friends' birthdays."7. from(来自)"From"可以用作介词,表示某人或某物的来源。

例如:"This gift is from my grandparents."8. in(在...内)"In"可以用作介词,表示在某个时间、地点或状态中。

文言虚词的考查主要包括三个方面的内容:一是虚词在语境中的意义;二是虚词在朗读中的作用;三是文言句子的翻译。

前两种是对文言虚词的显性考查,后一种是对文言虚词的隐性考查。

01起指代作用的,如“之、其、何”之字可代人事物,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

1.用作代词:可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”(他们)、“它”(它们)。

(常考)例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之(《马说》)2.用作助词:a.结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)b.结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:何陋之有?(《陋室铭》)c.结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。

译时也可省去。

(常考)例:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(《隆中对》)例:予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)3.用作动词:(常考)可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)“其”字顺口溜:其字可代我和他,远指近指“这”和“那”;后带数词译“其中”,表示反问译“难道”。

1.用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。

(常考)例:妻跪问其故。

2.活用为第一人称。

相当于”我(的)“、”自己(的)。

例:并自为其名。

(《伤仲永》)3.在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

(常考)例:其真无马邪?(《马说》)(一)用作疑问代词。

(常考)1.单独作谓语,后面常有语气助词"哉""也",可译为"为什么""什么原因"。

①予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)2.作动词或介词的宾语,可译为"哪里""什么"。

18个虚词的用法和意义一、什么是虚词及其作用虚词,又称虚助词或灵活虚词,是指在句子中起连接作用、表示一种语法关系或修饰其他成分的词类。

它们没有实际意义,但在句子中起到非常重要的作用。

本文将详细介绍18个常见的虚词的用法和意义。

二、介词1. 关于“在”字“在”字是最基本也是最常用的介词之一。

“在”字可以表示位置、状态、时间等多种含义。

例如,“我在屋里”表示位置,“我在学习”表示状态,“我要在六点起床”表示时间。

2. 关于“对于”字“对于”字主要表示观点、态度或对某人或某事物的关系。

“对于你来说,这个问题难吗?”表达了提问者想了解对方观点和看法的意图。

3. 关于“因为”字“因为”字主要引导原因状语从句,在句子中说明产生某种结果的原因。

“因为下雨,所以他没有去跑步。

”这个句子中,“因为下雨”的部分解释了“没有去跑步”的原因。

三、连词1. 关于“并且”字“并且”字主要起到衔接的作用,表示两个或多个事物同时存在或同一时间发生。

“她既漂亮,而且聪明。

”这个句子中,“并且”的作用是将两个描述女性优点的形容词进行衔接。

2. 关于“或者”字“或者”字主要表示选择关系,表达在几种可能性中选取一种进行。

例如,“下雨了,我们可以选择去看电影或者待在家里读书。

”四、助词1. 关于“了”字“了”字起到标志动作已经完成的意义,可以表示过去或将来的动作。

“他昨天买了新房子。

”这个句子中,“了”字表示这个动作已经在过去完成。

2. 关于“得”的用法与意义“得”字可以表示程度、结果等含义。

例如,“他跑得很快”表示跑步的程度很高,“你做错了就要承担相应的后果”。

五、副词1. 关于“很”的用法与意义“很”是一个常见副词,它表示程度,修饰形容词、副词等。

例如,“她很漂亮”,其中“很漂亮”表示了漂亮的程度。

2. 关于“还”的用法与意义“还”字可以表示程度、时间上的限制。

“我还有一些事情要做”表示现在还没有完成,还需要继续做下去。

六、助动词1. 关于“能”字“能”字表示可能性和能力,“他能够解决这个问题”表示他有解决问题的可能性和能力。

文言文17个重点虚词总结01、作助词用。

主要用法有三种类型:(1)相当于“的”,是定语的标志。

例如:①菊之爱,陱后鲜有闻。

③水陆草木之花。

(2)用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(3)起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。

例如:①公将鼓之。

②久之。

③怅恨久之。

02、作代词用。

(可以代人,代事,代物)(1)人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

例如:①具答之。

②亲戚畔之。

③彼竭我盈,故克之。

(2)指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。

例如:①渔为甚异之。

(3)作动词用。

相当于“到”、“往”、“去”。

例如:①辍耕之垄上。

②送杜少府之任蜀州。

03、语法作用。

(1)宾语前置的标志,无实义。

例如:①何陋之有?②宋何罪之有?(2)定语后置标志,无实义。

如:①马之千里者。

②居庙堂之高则忧其民。

(1)语气词(一般用在句未)表提问或反问,也可表猜测、感叹。

如:①死国可乎?②王侯将相宁有种乎?③是亦不可以已乎!(2)介词(一般用在句中)类似于“于”的用法。

如:①在乎山水之间也②颓然乎其间者1、结构助词译“……的人”“……的事物”“……的情况”等,相当于名词性短语。

如:①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

2、语气助词,用在作主语的名词或名词性短语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。

如:①陈胜者,阳城人也,字涉。

②北山愚公者,年且九十。

1、用作介词表示动作行为所涉及的的工具、物件、时间等可以译为“把”、“用”、“拿”、“在”、“从”等,或表示动作、行为所凭借的条件,译为“靠”、“凭借”、“根据”等。

如:(1)何以战?//域民不以封疆之界。

——凭借(2)虽不能察,必以情。

//策之不以其道。

——根据2、作连词表目的时,可译作“(用)来”,“以便”;表顺接时,相当于“而”;表结果时,可译作“以致”;表原因时,可译作“由于”、“因为”。

十八个虚词的用法和例句虚词是语法中的一类词类,它们在句子中通常用来表示句子的结构和语义关系。

以下是十八个常见的虚词及其用法和例句:1.谓词助动词:用来构成各种时态、情态和语态。

- am, is, are, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to 例句:They are going to the concert tonight.(他们今晚要去音乐会。

)2.冠词:标记名词的特定性或泛指性。

- the, a/an例句:I saw a dog in the park.(我在公园里看到了一只狗。

)3.代词:代替名词,指示特定事物或进行成分的替换。

- he, she, it, they, we, you, me, him, her, them, us, my, mine, your, yours, his, her, its, our, ours, their, theirs, which, who, whom, whose例句:She is my best friend.(她是我最好的朋友。

)4.内容辅助词:用于连接句子和短语之间的关系。

- and, but, or, nor, for, yet, so例句:I want to go to the store, but I don't have any money.(我想去商店,但我没有钱。

)5.连词:用于连接词、短语、从句等。

- because, although, since, while, when, if, unless, whether, than, as, that, as if, as though例句:I will go to the party if I finish my homework.(如果我完成作业,我会去参加聚会。

12个文言虚词的用法及其举例1.而2.与3.乃4.其5.所6.为7.焉8.以9.因 10.于 11.则 12.之1.【而】连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又” 。

【例】蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)2.表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

【例】君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)3.表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

【例】人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

【例】青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

【例】诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

【例】吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)7.表示因果关系,【例】表恶其能而不用也(《赤壁之战》)2.【与】(一)介词。

1.介词。

和,跟,同。

【例】沛公军霸上,未得与项羽相见(《鸿门宴》)2.给,替。

【例】陈涉少时,尝与人佣耕。

(《陈涉世家》)3.比,和……比较。

【例】吾孰与徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)(二)连词。

和,跟,同。

【例】勾践载稻与脂于舟以行。

(《勾践灭吴》)(三)通假。

通“欤”。

句末语气词,表示感叹或疑问。

【例】然则废衅钟与(《齐桓晋文之事》)3.【乃】(一)用作副词。

1.表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”“就”等【例】度我至军中,公乃入。

(《鸿门宴》)2.强调某一行为出乎意料或违背常理,可译为“却”“竟(然)”“反而”等;【例】①问今是何世,乃不知不汉。

(《桃花源记》)【例】②今其智乃反不能及。

(《师说》)3.可表示对事物范围的一种限制,可译为“只”“仅”等。

【例】项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

(《项羽本纪》)4.用在判断句中,起确认作用,可译为“是”“就是”等。

【例】若事之不济,此乃天也。

(《赤壁之战》)(二)用作代词。

用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”。

总结文言文常用18个虚词的用法文言文是中华民族传统文化的重要组成部分,它的语言形式和现代汉语相差很大,其中最具特色的是虚词的使用。

虚词在文言文中居于极为重要的地位,它们在语法上虽然没有实词那么重要,但是在表达句子的语气、情感等方面却起着关键作用。

以下是总结文言文常用18个虚词的用法。

1. 之:表示动作的方向,相当于现代汉语中的“到”。

2. 乎:表示疑问或者不确定的语气,相当于现代汉语中的“吗”。

3. 何:表示疑问,相当于现代汉语中的“什么”。

4. 者:表示身份或者职业,相当于现代汉语中的“人”或者“者”。

5. 而:表示转折或者并列,相当于现代汉语中的“但是”或者“和”。

6. 以:表示手段或者方法,相当于现代汉语中的“用”。

7. 兮:表示感叹或者祈使的语气,相当于现代汉语中的“啊”。

8. 乃:表示因果关系,相当于现代汉语中的“因为”。

9. 也:表示肯定或者加强语气,相当于现代汉语中的“的确”或者“也是”。

10. 然:表示肯定语气,相当于现代汉语中的“是”。

11. 之所以:表示原因,相当于现代汉语中的“之所以是因为”。

12. 不仅:表示程度,相当于现代汉语中的“不只是”。

13. 虽然:表示转折,相当于现代汉语中的“尽管”。

14. 亦:表示肯定或者加强语气,相当于现代汉语中的“也”。

15. 已:表示时间,相当于现代汉语中的“已经”。

16. 其:表示代词,相当于现代汉语中的“它的”或者“他的”。

17. 或:表示选择或者可能性,相当于现代汉语中的“或者”或者“可能”。

18. 往:表示方向或者动作的趋势,相当于现代汉语中的“向”。

以上是总结文言文常用18个虚词的用法。

虚词在文言文中是一个非常重要的部分,它们在语法、语气、情感等方面都有着特殊的作用。

通过学习这些虚词的用法,我们可以更好地理解文言文的含义和表达方式。

18个常见文言虚词用法归类配套练习一、而1.连词。

(1)表并列:一般不译,有时可译为“又”。

例①:蟹六跪而二螯。

例②:北救赵而西却秦。

(2)表递进:可译为“并且”或“而且”。

例:君子博学而日参省乎己。

(3)表承接:可译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”,或不译。

例①:余方心动欲还,而大声发于水上。

例②:图穷而匕首见(4)表转折:可译为“但是”、“却”。

例:青,取之于蓝,而青于蓝。

(5)表假设:可译为“如果”、“假如”。

例:诸君而有意,瞻予马首可也。

(6)表修饰:即连接状语,可不译或译为“地”。

例①:吾尝终日而思矣。

例②:吾恂恂而起。

例③徐而察之(7)表因果:可译为“因而”。

例:诸人徒见操书言水步八十万而各慑恐。

2.代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

例①:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

例②:而翁归,自与汝复算尔。

3.音节助词。

常与其他虚词构成“复音虚词”。

如:“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例①:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

例②:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

“已而”、“俄而”一般用来表示时间不久。

二、何1.疑问代词。

(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”、“也”,可译为“为什么”、“什么原因”。

例:何者?严大国之威以修敬也。

(2)作宾语,常放在谓语动词前,主要代处所和事物,可译为“哪里”、“什么”。

译时,“何”要后置。

例①:豫州今欲何至? 例②:大王来何操?(3)作定语,可译为“什么”、“哪”。

例①:然则何时而乐耶? 例②:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

2.副词。

(1)用在句首或动词前,常表示反问,可译为“为什么”、“怎么”。

例①:何不按兵束甲,北面而事之? 例②:徐公何能及君也?(2)用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”、“多么”、“怎么这样”。

例①:至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也! 例②:水何澹澹,山岛竦峙3.复音虚词。