社会工作理论

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

社会工作18种常用理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow’s hierarchyofneeds),亦称“基本需求层次理论”,就是行为科学得理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上得需求,安全上得需求,情感与归属得需求,尊重得需求,自我实现得需求。

另外两种需要:求知需要与审美需要。

这两种需要未被列入到她得需求层次排列中,她认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论得价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为就是探讨个人得认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为得影响。

按照班杜拉得观点,以往得学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为得制约作用。

她们通常就是用物理得方法对动物进行实验,并以此来建构她们得理论体系,这对于研究生活于社会之中得人得行为来说,似乎不具有科学得说服力。

由于人总就是生活在一定得社会条件下得,所以班杜拉主张要在自然得社会情境中而不就是在实验室里研究人得行为。

三、舒茨得人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要得三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本得需要,即包容需要、得支配需要与情感需要。

这三种基本得人际需要决定了个体在人际交往中所采用得行为,以及如何描述、解释与预测她人行为.三种基本需要得形成与个体得早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体.与她人建立并维持一种满意得相互关系得需要.四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在她得1909年出版得《社会组织》一书中提出。

她认为,人得行为很大程度上取决于对自我得认识,而这种认识主要就是通过与她人得社会互动形成得,她人对自己得评价、态度等等,就是反映自我得一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识与把握自己。

因此,人得自我就是通过与她人得相互作用形成得,这种联系包括三个方面:1、关于她人如何“认识”自己得想象; 2、关于别人如何“评价”自己得想象; 3、自己对她人得这些“认识”或“评价”得情感。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作实践常用理论1. 赋权理论。

该理论也被称为“增权理论”“充权理论”。

其主要观点有:(1)个人的无力感 (没有权能)是由压迫造成的:(2)社会环境中存在着直接或间接的障碍,使个人无法实现他们的权能,但是这种障碍是可以改变的;(3)每个人都不缺少权能,但是,在现实生活中,许多人却表现为缺乏权能;(4)受助人是有能力、有价值的。

赋权理论强调社会工作者要帮助处于弱势地位的个人和群体消除环境的障碍,帮助他们确立自信,增强他们的权能。

2.社会支持理论。

社会支持网络指的是一组个人之间的接触、通过这些接触,个人得以维持社会身份并且获得情绪支持、物质援助和服务、信息与新的社会接触。

依据社会支持理论的观点,人们在生活中遇到的许多问题往往都是由于缺乏必要的社会支持而产生的。

一个人所拥有的社会支持网络越强大,就能够越好地应对各种来自环境的挑战。

以社会支持理论为取向的社会工作,强调通过干预个人的社会网络来改变其在个人生活中的作用。

特别是对那些社会网络资源不足或者利用社会网络的能力不足的个体,社会工作者致力于给他们以必要的帮助,帮助他们增加社会网络资源,提高其利用社会网络的能力。

3.优势视角。

优势视角认为每个人、群体、组织和社区都有其内在的能力,包括天赋、知识、社会支持和资源,只要存在适当的条件,就可以建设性地发挥自身功能。

该理论相信人是可以改变的,每个人都有尊严和价值,都应该得到尊重;每个人都有自己解决问题的力量与资源,并具有在困难环境中生存下来的抗逆力。

优势视角强调社会工作者在助人实践过程中关注的焦点应是服务对象个人及其在所在的环境中的优势和资源,而非问题和症状,改变的重要资源来自服务对象自身的优势,个人的经验是一种优势资源。

4.马斯洛需求层次理论。

马斯洛的需求层次理论认为,人的需求由生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重的需求、自我实现的需求五个等级构成。

马斯洛认为,人在低层次需求被满足后,会转而追求满足更高层次的需求。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow’s hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出.将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间.还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为.三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关.包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体.与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出.他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识"或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

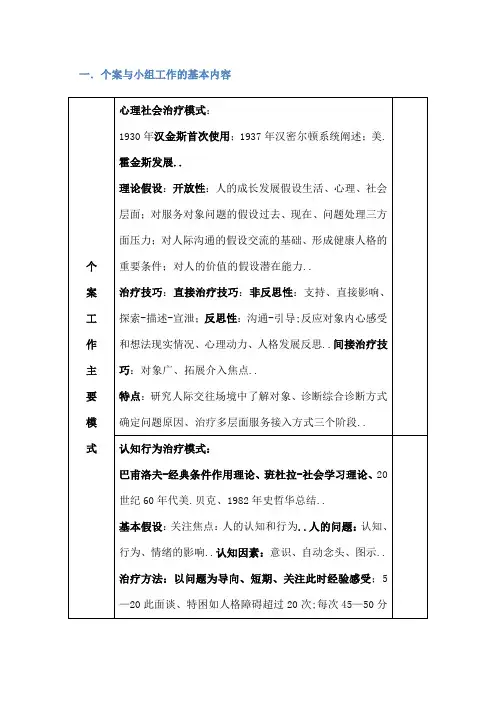

一.个案与小组工作的基本内容个案工作常用理论1、增权/赋权理论增权是指增强人的权力和能力..增强权能取向的社会工作认为;个人需求不足和问题的出现是由于环境对个人的压迫造成的;社会工作为受助者提供帮助应该着重于增强受助者的权能;以对抗外在环境和优势群体的压迫..2;优势视角理论“优势视角”是社会工作学领域的一个基本范畴、基本原理;是指“社会工作者所应该做的一切;在某种程度上要立足于发现、寻求、探索及利用案主的优势和资源;协助他们达到自己的目标;实现他们的梦想;并面对他们生命中的挫折和不幸;抗拒社会主流的控制..这一视角强调人类精神的内在智慧;强调即便是最可怜的、被社会所遗弃的人都具有内在的转变能力”..概括地说;“优势视角”就是着眼于个人的优势;以利用和开发人的潜能为出发点;协助其从挫折和不幸的逆境中挣脱出来;最终达到其目标、实现其理想的一种思维方式和工作方法..优势视角强调每个个人、团体、家庭和社区都有优势财富、资源、智慧、知识等;创伤和虐待、疾病和抗争具有伤害性;但它们也可能是挑战和机遇那些为面包、工作和住房而抗争的人们是具有抗逆力和具有资源的;即便在痛苦之中;他们也期望取得成就;与案主合作;我们可以最好地服务于案主;所有环境都充满资源;注重关怀、照顾和脉络..以优势和资产为本的取向可以激发案主和工作者的乐观情绪、希望和动机..优势视角贯穿于整个生命周期;并贯穿于评估、干预和评价的整个助人过程中..它强调人的能力、价值、利益、信念、资源、任务完成和愿望..(2)优势视角的基本信念包括:1.“赋权”empowerment赋权意味着帮助个人;小组;家庭;以及社区在其内部或周围探求和扩展其资源与手段的意图和过程..与案主和委托人之间的合作伙伴关系;对扩大案主能力和优势的强调;关注个人或家庭与环境;将案主视为积极的能动主体;将个人的精神指向一直受到剥夺和压制的人群..2.“抗逆力”resilience一、抗逆力Resilience是当代国际社会工作领域理论研究与实务探索的热点问题; 它从优势视角挖掘案主的内在潜能;强调人在面对压力;挫折时的潜能激发和自我超越..个体在经历痛苦和危机时可能伴随着成长;个体面对的困难甚至创伤性事件导致个体具有更大的信心或者处理逆境的能力的提升;逆境可以促使一个人反省自己的适应生活的方法、态度和原则;从而作出必要的调整;进而改进个人的生活方式;当困扰出现时;个体会发现以前所不知的来自于他人的资源并意识到自己的脆弱性;这就成为改变的动力基础..二、优势视角与抗逆力优势视角的概念框架是基于对缺陷模式的反思而建构起来;它的核心是对案主的优势和资源的洞察;它们都是对案主所具有的特征进行积极的、正面的描述.. 优势视角为指导的实践意味着作为社会工作者所应该做的一切都要从发现;开发和利用案主的优势和资源出发;协助他们达到自己的目标;实现他们的梦想和面对他们生命中的挫折和不幸;抗拒社会主流话语的控制..抗逆力的基本思想就是个人或者家庭虽然面临比正常情况要严重的问题和危险;但是过上了比预想的要好的生活;或者是能够很好的适应所面临的危机状态..“抗逆力”的概念被视作是人类天生的一种潜能;抗逆力是从积极心理学视角挖掘求助者的内在潜能;不再单纯关注问题的负面影响;而是强调人在面对压力、逆境时的潜能激发和自我超越..抗逆力研究发现;每个人都有抗击逆境的潜质;人在面对危机和困境时;潜质被唤醒;生成为应对困难的力量..越来越多的研究和实践正在使得人类的这样一个规则清晰可见——人们在遭遇严重麻烦时会反弹;个人和社区可以超越和克服严重麻烦的负面事件..它是一种面对磨难而抗争的能力;它使人在遇到挑战甚至危险和非常严重的危机后仍然能顺利地反弹复原的能力;其临床使用领域主要包括边缘青少年、家庭治疗和精神病人等领域..家庭在成员遭遇到不幸事件时仍能够发挥比较好的功能;那些有过创伤经历的人能够有一定程度的恢复..3.情绪ABC理论情绪ABC理论是由美国心理学家埃利斯创建的..就是认为激发事件Aactivating event 的第一个英文字母只是引发情绪和行为后果Cconsequence 的第一个英文字母的间接原因;而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念Bbelief的第一个英文字母;即人的消极情绪和行为障碍结果C;不是由于某一激发事件A直接引发的;而是由于经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所产生的错误信念B所直接引起..错误信念也称为非理性信念..AAntecedent指事情的前因;CConsequence指事情的后果;有前因必有后果;但是有同样的前因A;产生了不一样的后果C1和C2..这是因为从前因到后果之间;一定会透过一座桥梁BBridge;这座桥梁就是信念和我们对情境的评价与解释..又因为;同一情境之下A;不同的人的理念以及评价与解释不同B1和B2;所以会得到不同结果C1和C2..因此;事情发生的一切根源缘于我们的信念信念是指人们对事件的想法;解释和评价等..情绪ABC理论的创始者埃利斯认为:正是由于我们常有的一些不合理的信念才使我们产生情绪困扰..如果这些不合理的信念存在久而久之;还会引起情绪障碍..情绪 ABC理论中:A表示诱发性事件;B表示个体针对此诱发性事件产生的一些信念;即对这件事的一些看法、解释..C表示自己产生的情绪和行为的结果..;4;鲍尔比的依恋理论:婴幼儿对母爱的需求十分强烈;同时他们对父母的分离会产生焦虑;他们不仅接受父母之爱;也会诱导双亲来爱他们..如0-3岁间缺母亲的赋予和照顾;儿童的生理、智力及社会发展均极其缓慢;并可能引发儿童生理和心理的变态..5;生态系统理论生态系统理论的主要观点:一生态系统理论认为;人生来就有于环境和其他人互动的能力;人与环境的关系是互惠的并且个人能够与环境形成良好的调适关系;(二)个人的行动是有目的的;人类遵循适者生存的法则..个人的意义是环境赋予的;要理解个人;就必须将其置于环境之中;(三)个人的问题是生活过程中的问题;对个人问题的理解和判定也必须在其生存的环境中来进行..(四)一般认为个人所生活的系统可以分为四个层次:微观层次亲密关系中的人际关系形态和角色扮演、中介系统指的是两个以上的情境间发生的关联及其历程、外在系统两个以上的关联情景;并在同一个简介的外在情境中发生关联、宏观系统各个系统层次在一个更大的文化环境、民族团体中发生关联..不论求助者的需求表现在哪个层面上;其背后都与各个系统有着不可分割的联系..六;标签理论以社会学家勒麦特和贝克的理论为基础形成的一种社会工作理论..该理论认为许多人之所以成为“有问题的人”;是与周围环境中的社会成员对他及其行为的定义过程或标定过程密切相关的..因此社会工作的一个重要任务就是通过一种重新定义或标定的过程来使那些原来被认为“有问题的人”恢复为“正常人”..七;社会学习理论班杜拉的社会学习理论是行为主文的发展;强调个体在学习过程中具有更大主动性..社会学习理论指出;学习是一种观和仿的过程;个体不是被动地等待环境的反应;而是参与构建学习环境和反应;而且个体的认知功能在学习过程中起重要作用..首先;个体认知能力决定了个体在生长过程中不断寻找要学习和模仿的对象;一般说个体有选择与自己有类似气质的人进行模仿的倾向;或容易被这样的人吸引..其次;认知能力使个体在模仿时有选择性;给自己带来快乐和满足可能是一个标准;受到别人的称赞和期望的实现可能是另一方面的考虑..其三;个体认知能力会影响观察和模仿的质量和水平;如有智力缺陷的儿童与正常儿童相比;可能观察学习同样的内容;但需要更长时间和更详细的指导..八;社会角色理论人在社会关系中的地位规定了人的社会行为;类似于脚本规定了演员的行为..人的社会角色是人在一定社会背景中所处的地位或所起的作用..人们是在社会化过程中受到角色规则的训练和教育的;偏离了社会角色规则会受到社会的排斥和制裁..人在一生中学会扮演各种角色;如孩子的角色;学生的角色;男女的角色、职工和领导的角色等等..这些角色使人们在不同的情境中以适当的行为方式与他人进行交往..儿童的角色游戏是个人社会化的重要手段之一..角色期望不是一成不变的;是随着时代而变化的..如对男女角色的期望现在与过去相比已发生了很大的变化..朱拉德认为;顺从于刻板的角色是身心失调的重要原因之一..经常考虑个人扮演不同社会角色的方式;有助于保持身心健康..九,认知发展理论瑞士心理学家皮亚杰通过对儿童行为的观察将认知发展成四个阶段:感觉肌动期0-2岁、前运思期2-7岁、具体运思期7-12岁和形成运思期12岁以上;每个阶段都是在前一阶段上的质变和后一发展阶段的基础..个体运用组织、同化和调试三种原则来认识世界..认为人的行为主要是受制于理性思考而非潜意识中的本能;不良行为主要来源于认知上的错误或理性思维能力的缺乏;社会工作的主要任务就是要帮助服务对象获得对世界的正确认知或完善理性思考的能力;从而使服务对象的行为能得到正确的、理性的指引;使个体认知在所在环境中不断得到平衡..十;行为主义理论:强调环境反应对个体行为的影响..可以从巴普洛夫的经典条件反射理论和斯金纳的操作性条件反射理论组成..其中经典条件反射认为;人可以透过学习两种刺激之间的表面联系;来学习对一种本来没有直接联系的刺激产生反应..操作性条件反射认为;个体会重复那些因其本身满足的行为;而减少那些引起自身厌恶反应或者导致惩罚的行为..它认为社会工作的主要任务是对服务对象的不适当行为进行治疗和矫正;它认为行为是个体对当前环境所作的反应;不适当行为是个体对当前环境所作的不恰当反应;通过奖励、夸赞等方式正强化个体的正向行为;来帮助服务对象学习和掌握恰当的反应模式..二.小组工作常用理论1;社会系统理论以一般系统论及其社会学版本——结构功能主义等为基础形成和发展起来的一种社会工作理论..把人与生活环境看做由功能上相互以来的各种元素所组成的系统整体;协调或均衡是该系统运行和维持的基本条件;也即是个体生存与发展所必需的基本条件..当这个条件不满足时;系统均衡受到破坏;个体的生存和发展就会出现问题;社会工作的基本任务就是要帮助恢复各个子系统或元素间的均衡关系;使他们重新有效配合、相互协调..巴纳德认为组织作为一个协作系统都包含三个基本要素:能够互相进行信息交流的人们;这些人们愿意做出贡献;实现一个共同目的..因此;—个组织的要素是:信息交流;作贡献的意愿;共同的目的..2;社会学习理论班杜拉的社会学习理论是行为主文的发展;强调个体在学习过程中具有更大主动性..社会学习理论指出;学习是一种观和仿的过程;个体不是被动地等待环境的反应;而是参与构建学习环境和反应;而且个体的认知功能在学习过程中起重要作用..首先;个体认知能力决定了个体在生长过程中不断寻找要学习和模仿的对象;一般说个体有选择与自己有类似气质的人进行模仿的倾向;或容易被这样的人吸引..其次;认知能力使个体在模仿时有选择性;给自己带来快乐和满足可能是一个标准;受到别人的称赞和期望的实现可能是另一方面的考虑..其三;个体认知能力会影响观察和模仿的质量和水平;如有智力缺陷的儿童与正常儿童相比;可能观察学习同样的内容;但需要更长时间和更详细的指导..3;场理论黎温以完形心理学的理念为基础;发表场地论field theory;此理论是用来解释人的行为与周围环境之间的交互关系..黎温认为人类的行为表现是由整体环境中的各种可意识到的因素所决定;包括饥饿感、过往事件、某个情境或者是某个人等;凡是所有在环境可意识到的因素;都会与个体产生交互作用;进而影响个体的行为表现..根据黎温的说法;人类的一切行为;无一不受别人的影响;同时;我们个人的一切言行举止;也随时随地都会影响别人;这个关系是互动的..简单来说;个体无时无刻不受到周围整体环境与个人交互作用的影响;这些影响有正面的;也有负面的..其中个人因素包括了遗传、能力、情绪、动机等等;而环境因素则包括了社会的与自然的一切条件;当然也包括了人与人的互动..这个生活空间并非静止不变的;每当我们经验到一个新的环境因素;都将可能使整个生活空间重整;因此;行为的影响因素是不断在改变的;它是动态的..这个世界并非静止不动的;人们生活在一个不停变化的环境中;而环境中所有的变动都可能会影响到存在这个环境中的任何人;这也是为什麽这个理论被称为场地论的原因4,小团体理论团体中“整体大于部分之和”;这种“整体性”来自成员的互动;成员间互动产生的的力量称为团体动力;会有力的影响团体成员及整个团体行为..特斯兰德从四个层面进行分析并提出相应原则..分别是:沟通与互动模式、团体凝聚力、团体控制力和团体文化..形成有效地沟通和互动模式是小组顺利进行的有效形式;团体凝聚力是吸引成员留在团体中所有力量行动的结果;与团体效果密切相关;凝聚力越强的团体;对成员的影响也越大;团体控制力是指能使整个团体获得成员一致顺从;进而有秩序运作的力量..团体控制力会限制个别化、自由和独立性;但可稳定和规范团体的运作;协助团体有效发挥功能;团体文化是团体成员共同信仰的价值、信念、风俗习惯和传统;是展现团体作为整体而非个人组合的有力指标..5;社会支持理论社会支持网络指的是一组个人之间的接触;通过这些接触;个人得以维持社会身份并且获得情绪支持、物质援助和服务、信息与新的社会接触..依据社会支持理论的观点;一个人所拥有的社会支持网络越强大;就能够更月地应对各种来自环境的挑战..个人所拥有的资源又可以分为个人资源和社会资源;个人资源博客个人的自我功能和应对能力;后者是指个人社会网络中的广度和网络中的人能提供社会支持功能的程度..以社会支持理论取向的社会工作..强调通过干预个人的社会网络来改变其在个人生活中的作用..社会支持的概念:社会支持是由社区、社会网络和亲密伙伴所提供的感知的和实际的工具性或表达性的支持..6;社会互动理论运用社会学的互动理论来解释犯罪原因的一种理论..社会互动者认为;当社会活动的参与者共同具有某些象征时;相互作用中的矛盾和问题就会少一些;反之当他们之间没有共同象征时;就会造成问题和冲突..这一理论关注越轨者怎样看待自己、怎样形成自我印象;并发现人们通过与他人的相互作用;可以学会解释自己活动的方式;而这种方式对他们的行为有深远影响..引申出“标签理论”..7;镜中我理论由美国社会学家查尔斯·霍顿·库利在他的1902年出版的人类本性与社会秩序一书中提出..他认为;人的行为很大程度上取决于对自我的认识;而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的;他人对自己的评价、态度等等;是反映自我的一面“镜子”;个人通过这面“镜子”认识和把握自己..因此;人的自我是通过与他人的相互作用形成的;这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感..在这其中;前两项只有在与别人的接触中、透过别人的态度才能获得..库利认为;“镜中我”也是“社会我”;传播特别是初级群体中的;是形成“镜中我”的主要机制..一般来说;这种以“镜中我”为核心的自我认知状况取决于他人传播的程度;传播活动越活跃;越是多方面;个人的“镜中我”也就越清晰;对自我的把握也就越客观..;8;人际互动理论人际互动是人与人之间相互作用的一种形式..个体与个体之间心理情感和行为的相互影响方式..其特点是:多发生在小团体成员的相互作用之中;是维系团体存在的基础和条件..它指向明确;范围有限; 是一种特定的相互作用..而人际互动的主要形式是与..合作是个体与个体;群体与群体之间为达到共同目的;彼此互相配合的一种行为;竞争是个体与个体、群体与群体争夺一个共同目标的行为..9,需求层次理论需求层次理论是科学的理论之一;由美国心理学家在1943年在人类激励理论论文中所提出..书中将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种;分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求..需求层次理论有两个基本出发点;一是人人都有需要;某层需要获得满足后;另一层需要才出现;二是在多种需要未获满足前;首先满足迫切需要;该需要满足后;后面的需要才显示出其激励作用..一般来说;某一层次的需要相对满足了;就会向高一层次发展;追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力..相应的;获得基本满足的需要就不再是一股激励力量..而福利院的儿童在满足了基本的生理需求后回望更高层次的社交、自我实现等发展..三.人类行为与社会环境1.人类行为与社会环境的关系A、关于人类行为与社会环境的分析视角:人在环境中..社会工作者要科学地分析人类行为和社会环境的关系..B、个人行为与社会环境的基本关系:1个人必须适应环境;处于一定社会环境下的人有能力改变自己行为;学习社会环境所赞许的行为;2社会环境影响行为;各年龄段人士所处的社会环境不同;他们所受的社会环境影响也不同;3个人对社会环境有一定的影响;个人在受环境影响时也会反过来影响环境;4人类行为与社会环境的相互影响力度并不对等;相对而言;在许多情况下社会环境对人类行为的影响要大得多..2、儿童期不同的理论取向A.精神分析理论人格发展理论、人格结构理论、心理治疗方法理论以弗洛伊德及其追随者们的着作、学说为基础形成和发展起来的一种社会工作理论;社会工作的主要任务就是对服务对象的变态人格进行治疗;帮助服务对象恢复自我、本我、超我之间的平衡;并应用心理分析的基本理论方法来完成这一任务..1.人格发展理论:弗洛伊德认为人格是有本我、自我、超我构成..本我是与生俱来的;代表欲望;遵守快乐原则..所以;婴儿一出生就会用各种方法来表达欲望;而且那时获得快乐是最重要的..然后;婴儿开始把自己从环境中分离出来;形成自我;代表理性或者共识遵守现实原则..在儿童中期;开始发展出超我;代表良心以及社会中对特定行为的期望和标准..儿童渐渐把这些外在标准和良心内化;开始时会产生很多责罚感..但是;随着个体成长;自我和超我都会变得有弹性和互相合作..2.人格结构/性理论:要发展出人格结构的弹性和合作精神;个体要在本能欲望和社会期望之间经历冲突和成长;具体经历五个阶段;在每个发展阶段个体的满足来自于不同生理地带.. 1口唇期出生到12-18个月:个体的主要满足来自于与口唇相关的活动如吮吸和进食..2肛门期12-18个月到3岁;个体从排泄过程中获得感官满足..3性征期3岁到6岁:儿童开始与异性父母建立亲父母建立认同;主要满足途径在生殖器官地带..4潜伏期6岁到青春期:从相对平静到青春躁动..5生殖器期青春期到成年:发展成熟的性特征..在这五阶段中;弗洛伊德认为性征期是因为在这时期儿童与异性父母产生所谓的恋父与恋母情节..所以说在每个时期的满足都要做到适当;太多太少的满足都会使个体的人格发展停滞不前;可能埋下被长期压抑的童年创伤经历;成为成年期人格变异或困扰的潜在因素..3.心理治疗发展理论:1、埃里克森生命周期八阶段理论在弗洛伊德人格理论基础上强调社会环境作用人生各阶段都有自己独特的任务;人们从其中的正反经验中发展出特定的品质;一般的;人们完成了任务就会有助于形成良好的人格特征;否则就面临心理社会危机..1)婴儿:爱的需求和满足——信任意识不信任2)2-3岁:允许其探测环境做力所能及的事——独立意识羞愧、失去信心3)3-5岁:独立策划做游戏——发展创造力和主动性失去创造力、罪恶感4)——性成熟:勤奋学习是积极发展的需要自卑意识重要补充:埃里克森八阶段理论1)信任与不信任婴儿时期;0-1岁2)自主与羞怯、怀疑幼儿时期;2-3岁3)主动和内疚学前时期..4-5岁4)勤奋与自卑感学龄时期;6-11岁5)认同与角色混淆青少年期6)亲密与孤独感青年期或成年早期7)关注后代与关注自我中年期或成年期8)完善与绝望成熟期或老年期5、科尔伯格道德发展理论人类道德发展:1)前道德期:七岁前;分不清是非;行为通过奖励和惩罚予以控制;2)习惯期:遵守成人或他人意见;实现社会所期望行为;3)原则期..B.学习理论行为主义、社会学习理论1.行为主义理论:强调环境反应对个体行为的影响..可以从巴普洛夫的经典条。

社会工作理论有哪些社会工作理论是指在社会工作实践中,为了解决社会问题和促进社会变革而形成的一系列理论观点和方法论。

社会工作理论的形成和发展离不开社会工作实践的需要,也受到社会学、心理学、政治学等多个学科的影响。

在社会工作实践中,理论的指导和支撑对于社会工作者的工作至关重要,因此了解社会工作理论的内涵和特点是每一个社会工作者必备的基本素养。

首先,社会工作理论包括了许多不同的理论观点,其中最重要的包括系统理论、生态系统理论、社会支持理论、资本理论等。

系统理论强调了社会系统的相互作用和影响,社会工作者需要通过系统思维来分析和解决社会问题。

生态系统理论则关注个体和环境的互动关系,强调了社会工作者需要关注个体与环境的互动,以及环境对个体的影响。

社会支持理论和资本理论则强调了社会资源对于个体和社会的重要性,社会工作者需要通过社会支持和社会资本来促进个体和社会的发展。

其次,社会工作理论的核心是关注社会问题和社会变革。

社会工作理论强调了社会工作者需要关注社会问题的根源和影响,通过理论的指导来解决社会问题。

社会工作者需要通过理论的支持来促进社会变革,推动社会的进步和发展。

因此,社会工作理论是社会工作者不可或缺的工作工具,也是社会工作者不断提升自身专业素养的重要途径。

最后,社会工作理论的发展需要不断与社会工作实践相结合。

社会工作理论的形成和发展是为了解决社会问题和促进社会变革,因此理论需要不断与实践相结合,不断地进行验证和修正。

只有将理论与实践相结合,才能更好地指导社会工作者的实际工作,更好地为社会问题的解决和社会变革的推动提供支持。

综上所述,社会工作理论是社会工作者不可或缺的工作工具,是促进社会问题解决和社会变革的重要途径。

社会工作理论的发展需要不断与社会工作实践相结合,不断进行验证和修正,以更好地指导社会工作者的实际工作。

只有深入理解和运用社会工作理论,才能更好地为社会问题的解决和社会变革的推动做出贡献。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论作为社会工作人员,理论知识的掌握是至关重要的。

理论不仅能够指导实践,还能提供分析问题和解决问题的思路。

本文将介绍社会工作常用的18种理论,帮助社会工作人员更好地开展工作。

1. 生态系统理论:生态系统理论是社会工作中常用的理论之一。

它主要关注个体与环境之间的相互作用,认为一个人的行为和发展是受到多种系统的影响,如家庭、学校、社区等。

社会工作人员可以运用生态系统理论来分析客户的问题,从而制定相应的干预与支持计划。

2. 弹性理论:弹性理论强调人的适应能力和应对压力的能力。

社会工作人员可以通过评估和培养客户的弹性来增强其抗压能力,使其更好地应对生活中的困难和挑战。

3. 人本主义理论:人本主义理论侧重于人的尊重和自我实现。

社会工作人员在实践中可以通过倾听和关注个体的需求和愿望,帮助他们发掘自身潜能,实现个人目标和幸福感。

4. 社会学习理论:社会学习理论认为人的行为是通过观察学习和模仿他人而形成的。

社会工作人员可以通过提供正面的榜样和社会支持,帮助客户学习和发展积极的行为模式。

5. 危机干预理论:危机干预理论强调在个人遭遇危机时提供临时的情感支持和解决问题的策略。

社会工作人员可以通过使用危机干预理论中的技术和方法,帮助客户度过危机,恢复平衡。

6. 制度理论:制度理论认为社会问题是由社会制度和结构引起的。

社会工作人员可以通过分析社会制度的性质和作用,为政策制定者提供建议和改进方案,以促进社会公平和正义。

7. 家庭系统理论:家庭系统理论认为家庭是一个相互作用的系统,家庭成员之间的行为互动会对个体和整个家庭系统产生影响。

社会工作人员可以通过了解家庭系统的动态和家庭成员之间的关系,提供家庭治疗和支持。

8. 社会认知理论:社会认知理论认为人的行为是基于个人对自身、他人和环境的认知和解释。

社会工作人员可以通过帮助客户重新认知和解释问题,促进客户的自我成长和变革。

9. 对任期和发展理论:对任期和发展理论关注个体在生命周期中不同阶段的发展和转变。

社会工作常用理论社会工作是一门涉及到社会问题解决与社会福利提供的专业领域。

在进行社会工作实践时,常用的理论模型和框架可以帮助社会工作者更好地认识和应对问题,提供专业的服务。

本文将介绍几种社会工作常用理论,并探讨其应用和意义。

一、生态系统理论生态系统理论是社会工作中常用的理论框架之一,它强调个体与环境之间的相互作用。

生态系统理论认为,个体与其所处的环境相互关联,并通过这种关联影响彼此的发展和适应能力。

在社会工作实践中,社会工作者可以通过了解个体的生活环境、社会网络和支持系统,对问题进行全面评估和干预。

生态系统理论的应用可以帮助社会工作者了解社会组织、社区和家庭对个体发展的影响,促使工作者在干预时综合考虑多重因素。

这种综合性的干预能够提高工作效果,并为个体提供更全面的支持。

二、人类发展理论人类发展理论是社会工作中另一个重要的理论基础。

它关注个体在不同生命周期阶段的发展过程和需求,并强调个体在这一过程中的自主性和人权。

人类发展理论对社会工作者的实践具有指导意义,可以帮助他们理解个体发展阶段的特点,辅助干预计划的制定和实施。

通过运用人类发展理论,社会工作者可以更准确地评估个体的发展需求,并提供恰当的支持和指导。

三、社会正义理论社会正义理论是社会工作实践中的重要概念之一。

它强调公平、平等和公正,提出了社会资源分配的公正原则和对社会不平等的批判。

社会工作者运用社会正义理论,可以促进社会的公平与正义,应对社会不平等问题。

他们可以通过开展倡导活动、制定政策和进行组织变革等方式,推动社会产生积极的改变,并为弱势群体争取权益。

四、结构功能主义理论结构功能主义理论认为社会是一个由各个组成部分相互依存和相互影响的系统。

这一理论强调社会中不同角色和机构的功能和互补性,以及社会整体的稳定性和平衡性。

社会工作者通过运用结构功能主义理论,可以更好地理解和分析社会问题的本质和成因。

他们可以通过调查和评估社会组织和社区的功能和结构,找出弊端和矛盾,并提出改进措施和解决方案。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论在社会工作领域,理论是指导实践的重要工具。

理论旨在提供分析、解释和实践方向,为社会工作者提供有效的指导和方法。

下面将介绍社会工作常用的18种理论,并对它们的背景、核心观点和实践应用进行简要概述。

一、系统理论系统理论是将社会系统视为由相互联系和相互影响的组成部分构成的整体。

它强调社会中各个因素的相互作用,以及这些因素如何通过反馈循环和双向影响而产生系统性变化。

社会工作者可以利用系统理论来理解社会环境和个人行为之间的关系,以及如何通过干预来改善系统的功能。

二、生命周期理论生命周期理论认为,每个人在不同的发展阶段都会面临不同的挑战和转变。

这个理论的核心观点是,社会工作者应该根据个人所处的生命周期阶段来制定和实施适当的干预措施,以提供恰当的支持和帮助。

三、生态系统理论生态系统理论将个人视为生态系统的一部分,强调个人与环境之间的互动与影响。

它将个人的发展看作是由内部和外部因素的相互作用所驱动的。

社会工作者可以通过应用生态系统理论来帮助个人建立健康的环境,并提供适当的支持和资源。

四、社会学习理论社会学习理论强调个人通过观察他人学习和模仿来获得新的知识和技能。

它认为行为是通过社会交互和反馈而产生的。

社会工作者可以使用社会学习理论来帮助个人通过观察和模仿他人的积极行为来改变自己的行为。

五、认知行为理论认知行为理论将个人的思维模式和行为联系在一起。

它认为,人们的情绪和行为是由他们对事件的解释和评估所决定的。

社会工作者可以运用认知行为理论来帮助个人识别和改变不健康的思维和行为模式,从而提高他们的生活质量。

六、人际关系理论人际关系理论关注个人与他人之间的相互作用和关系。

它认为,人的行为和情感受他们与他人的互动所影响。

社会工作者可以应用人际关系理论来帮助个人改善人际关系,建立支持性的社会网络。

七、社会正义理论社会正义理论强调社会公平和平等的重要性。

它认为社会应该为所有人提供平等的机会和资源,并对社会不公正现象提供干预和变革。

“社会工作理论”课程教学大纲

1、课程基本信息

课程编号:

课程名城(中文):社会工作理论

课程名称(英文):Social Work Theory

课程类别:专业必修课程

总学时数:54

学分:3

先修课程:社会学概论、社会工作概论、个案工作、小组工作、社区工作、社会行政、社会政策概论、社会福利思想、社会保障概论等

教学形式:课堂讲授 + 适当讨论

使用教材:何雪松,《社会工作理论》,上海人民出版社,2007年。

教学参考书:

[1](英)佩恩著,何雪松,张宇莲,程福财,丁慧敏译《现代社会工作理论》,华东理工大学出版社,2005年1月。

[2] 隋玉杰:《社会工作——理论、方法与实务》,中国社会科学出版社,1996年。

[3]Neil Gilbert,Paul Terrell著,黄晨熹、周烨、刘红译:《社会福利政策导论》,华东理工大学出版社,2003年8月。

[4]Dennis Saleebey编著,李亚文,杜立婕译,《优势视角——

社会工作实践的新模式》,华东理工大学出版社,2004年6月。

[5]词典:《当代西方社会发展理论新词典》,《当代西方政治学新

词典》,《当代西方心理学新词典》,吉林人民出版社,2001年版。

大纲制定人:娄世桥

大纲审定人:

2、课程性质与任务

3、课程教学的基本要求

4、教学内容

5、关于教学目标、教学内容的建议和;教学过程中应该注意的事项

6、考核的方式方法

课程结束考核方式:考查/开卷

考试时间:120分钟

最后成绩:期末考试成绩×70% + 平时成绩×30%,其中,

平时成绩由上课、期中作业进行综合评定。

期末考查交一份开题

报告,包括以下内容:

1、论文题目(包括副标题);

2、理论视角,关键词及其清晰界定;

3、本论题的意义和价值;

4、相关文献的综述提纲;

5、研究的类型(定量、定性,基础、应用和综合研究);

5、收集资料的手段和方法;

6、研究的思路、主要内容及时间进度;

7、研究的重点、难点和创新点;

8、参考文献; 10、论文大纲。

(注:2、3、4、5详见教案)。