化学键理论概述

- 格式:pdf

- 大小:17.11 MB

- 文档页数:164

化学中的化学键理论化学键是指原子间的吸引力力,是分子形成的基础。

化学键的形成、性质和断裂是化学反应的重要环节,也是化学研究的核心内容。

化学键理论是化学学科中的重要分支之一,它揭示了化学键的性质和本质,为化学科学的发展和应用提供了理论基础。

1. 传统化学键理论在传统的化学中,原子间的化学键是指开尔文的“亲和力”理论。

它将原子的吸引力定义为原子核和共享了某些电荷的电子间的作用力,是一个纯经验的观点。

它不是一个特别准确的预测性理论,但是仍然在一些情况下被广泛使用。

2. 共价键理论共价键理论是指两个原子通过共享电子共同发展出的化学键。

这一理论揭示了共价键的本质,即原子间电子的共享。

共价键通常用杂化轨道理论来解释。

杂化轨道理论认为,原子的价电子空壳轨道中的电子可能会混合成新的、更稳定的轨道,称为杂化轨道。

杂化轨道提供了一个更准确的方法来描述共价键——如在氨分子中,氮原子价电子空壳轨道和氢原子的原子轨道混合,产生了四个杂化轨道,分别用于和四个氢原子组成共价键。

3. 离子键理论离子键理论是指形成离子键的原理。

它是一种典型的原子或分子排斥的现象。

当两种化学物质中含有带电离子时,离子间会产生电吸引力,因此导致它们结合到一起,而这些带电离子被称为离子。

离子键通常发生在化合物中,如氯化钠(NaCl)和硫酸二钾(K2SO4)。

4. 金属键理论金属键是指金属中的化学键,通常是由金属离子通过共享电子形成金属键。

金属离子在结晶中排列成空间有序的三维结构,形成晶格。

这种排列方式为金属提供了良好的机械性能和导电性能,在大规模制造工业用金属和合金方面有着重要的应用。

总之,化学键理论是化学学科的核心,它揭示了化学键的本质及其反应机理,为探索化学反应规律和推进实用化学技术发展提供了基础。

为了更好地掌握化学反应过程,我们需要深入了解化学键理论,并将其应用于实践中。

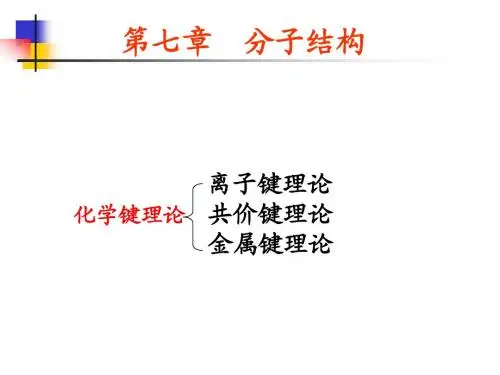

化学键理论1. 引言化学键理论是化学的基础理论之一,用于解释物质中原子如何通过共用、离子、金属等键形成化合物。

本文将介绍化学键的概念、类型、强度和特点,以及相关的分子轨道理论和晶体结构中的键。

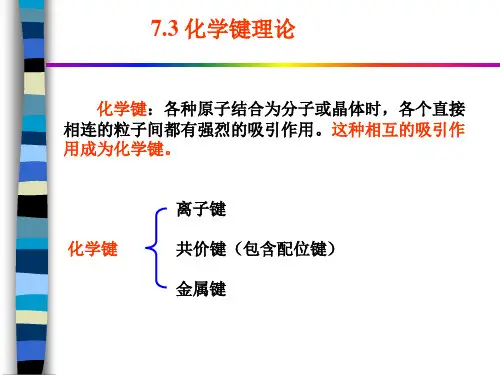

2. 化学键的概念化学键是由原子之间的相互作用力形成的,用于稳定原子之间的连接,以形成化合物。

它是化学反应和化学转化的基础。

根据原子之间电子的共享或转移方式,化学键可分为共价键、离子键和金属键三种类型。

2.1 共价键共价键是由两个原子共用一对电子而形成的。

在共价键中,原子之间的电子密度共享,以形成一个稳定的化合物。

共价键的强度取决于原子间的电子云重叠程度。

2.2 离子键离子键是由正负电荷之间的相互作用力形成的。

离子键通常存在于由金属和非金属元素组成的化合物中,其中金属原子失去电子形成阳离子,非金属原子获得电子形成阴离子。

离子键的强度取决于产生的离子之间的吸引力。

2.3 金属键金属键是金属原子之间的强电子云相互作用力形成的。

金属键的特点是原子之间的电子云重叠形成一个导电的金属电子海,这种电子海使得金属具有良好的导电性和延展性。

3. 化学键的强度和特点化学键的强度决定了化合物的稳定性和性质。

共价键通常强于离子键和金属键。

化学键的强度可以通过键能来衡量,键能是在形成化学键时放出或吸收的能量。

化学键的特点还包括键长和键角。

键长是指两个原子之间的距离,它通过实验或计算得到。

键角是指连接三个原子的两个化学键之间的夹角,它决定了分子的形状和空间结构。

4. 分子轨道理论分子轨道理论是用于描述共价键形成和分子性质的理论。

根据分子轨道理论,原子中的原子轨道会线性组合形成分子轨道。

分子轨道存在于整个分子中,描述了共价键中电子的分布情况。

常见的分子轨道包括Sigma(σ)轨道和Pi(π)轨道。

Sigma轨道是由轴向重叠形成的,是共价键中电子密度最高的轨道。

Pi轨道则是通过平面上的侧向重叠形成的,通常存在于双键和三键中。

5. 晶体结构中的键除了在分子中形成化学键外,化学键也存在于晶体结构中。

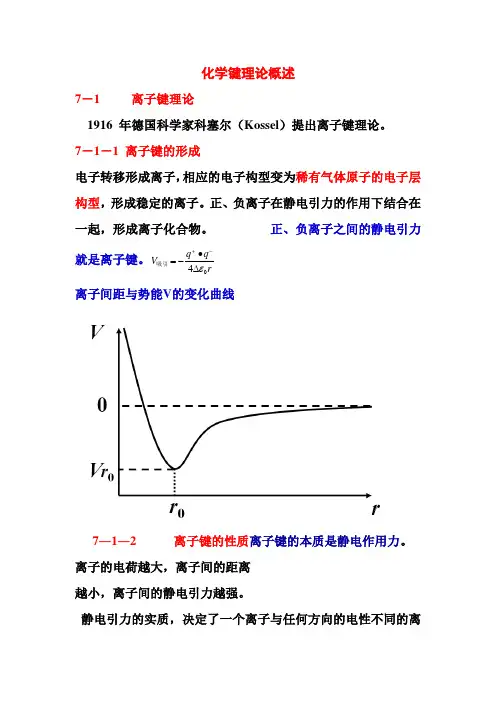

化学键理论概述7-1 离子键理论1916 年德国科学家科塞尔(Kossel )提出离子键理论。

7-1-1 离子键的形成电子转移形成离子,相应的电子构型变为稀有气体原子的电子层构型,形成稳定的离子。

正、负离子在静电引力的作用下结合在一起,形成离子化合物。

正、负离子之间的静电引力就是离子键。

r q q V 04ε -+∙-=吸引离子间距与势能V 的变化曲线7―1―2 离子键的性质离子键的本质是静电作用力。

离子的电荷越大,离子间的距离越小,离子间的静电引力越强。

静电引力的实质,决定了一个离子与任何方向的电性不同的离子相吸引而成键,所以离子键无方向性;而且只要是正负离子之间,则彼此吸引,即离子键无饱和性。

但是每个离子周围排列的相反电荷离子的数目是一定的,这个数目是与正负离子半径的大小和所带电荷多少等有关。

离子键形成的重要条件就是元素之间的电负性差值较大。

一般来说,元素的电负性差越大,形成的离子键越强。

化合物中不存在百分之百的离子键一般用离子性百分数来表示键的离子性的相对大小。

一般认为,∆χ> 1.7,发生电子转移,主要形成离子键。

∆χ< 1.7,不发生电子转移,主要形成共价键。

7―1―3 离子键的强度键能 1 mol 气态分子,离解成气态原子时,所吸收的能量,为离子键的键能,用E i表示。

键能E i越大,表示离子键越强。

晶格能在标准状态下,将1mol 离子型晶体分解成 1 mol 气态正、负离子时需要的能量,用U表示。

晶格能U越大,表示晶体分解成离子时吸收的能量越多,说明离子键越强。

离子键的强度通常用晶格能的大小来衡量。

所以,离子化合物中离子键力是晶体中吸引力和排斥力综合平衡的结果。

离子型化合物在通常状态下是以阴、阳离子聚集在一起形成的巨分子的形式存在。

所以离子化合物的化学结合力不是简单的两个阴、阳离子之间的结合,而是整块晶体之内的整个结合力。

因此,用晶格能描述离子键的强度经常比离子键的键能来得更好。

化学键角理论化学键角理论是描述分子中原子之间相对排列方式的理论,它对于理解分子的空间结构和化学性质具有重要意义。

本文将从化学键的概念、化学键角的测定方法以及化学键角对分子性质的影响等方面进行探讨。

一、化学键的概念化学键是指原子之间通过共用、转移或吸引方式而形成的连接力。

其强度决定了分子的性质和化学反应的进行程度。

常见的化学键类型包括共价键、离子键和金属键。

1. 共价键共价键是通过原子之间的电子共享而形成的化学键。

在共价键中,原子间电子的数量决定了键的强度和性质。

共价键角的大小取决于原子轨道的杂化形式。

2. 离子键离子键是由正负离子之间的静电吸引力形成的化学键。

在离子键中,正离子和负离子之间的吸引力越强,键角越小。

3. 金属键金属键是金属原子之间的电子云共享而形成的化学键。

金属键角常常不固定,取决于金属之间的原子尺寸和价电子的数量。

二、化学键角的测定方法化学键角的测定可以通过实验和理论计算两种方式进行。

1. 实验测定实验测定化学键角的方法包括X射线衍射、中子衍射以及核磁共振等技术。

这些实验方法可以通过晶体学数据或者分子结构的观测得到化学键角的具体数值。

2. 理论计算理论计算是通过量子化学方法对分子结构进行模拟和计算,从而获得化学键角的数值。

常用的理论计算方法包括分子轨道理论、密度泛函理论等。

三、化学键角对分子性质的影响化学键角对分子的空间构型和化学性质有着重要的影响。

1. 分子构型化学键角决定了分子的几何构型,从而影响了分子的物理和化学性质。

例如,分子的形状、大小和稳定性均与化学键角密切相关。

2. 化学性质化学键角决定了分子的化学活性和反应性。

较小的键角通常对化学反应更有利,因为此时键中的电子容易受到外界的干扰。

而较大的键角则使得键中的电子较为稳定,难以与其他原子发生反应。

四、总结化学键角理论是描述分子中原子排列方式的重要理论。

通过准确测定和分析化学键角,我们能够更好地理解分子的结构和性质,并为设计和合成新的化学物质提供指导。

化学物理学中的化学键理论化学键是化学反应的核心概念,是学习化学的重要基础。

化学键的构成和性质一直是科学家们研究的焦点问题,在化学物理学中,学者们提出了一系列的化学键理论,为揭示化学反应机制提供了有力的引导。

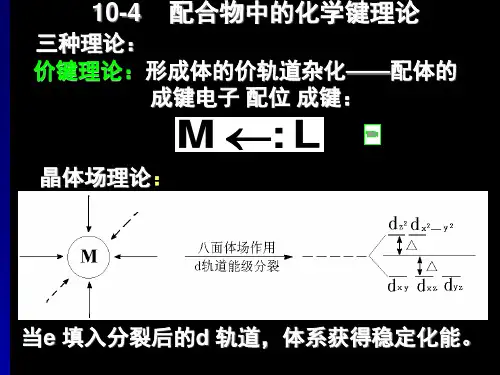

定量化学键理论定量化学键理论主要是以分子轨道理论为基础的。

分子轨道理论将分子中的电子看作一种波动,分子的各个成分之间都处于一定状态的波动运动中,它们的合成波动决定了分子性质。

根据这种理论,化学键的强度和密度可以用分子轨道理论的计算公式来描述。

这种理论主要适用于含有大量原子的复杂分子,同时还可以解释杂化轨道的作用和非共价键的特性。

这种理论在化学研究中具有很重要的地位。

离域化学键理论离域化学键理论是离子键、共价键和金属键这三种常见的化学键类型的统一理论,认为这些键皆为“离域键化学键”,都可以用一种方式来解释。

离域化学键理论认为化学键中的电子并不局限于某个原子的轨道或物质中的某个局部空间范围,而是能够越过化学键的瓶颈,以一种更广泛的方式离开其原始轨道而进入整个系统中形成化学键。

这种理论特别适用于解释大量电子参与的化学反应和分子中非常强的电子共振相互作用。

化学键能理论化学键能指的是在化学键中需要投入的能量,它与键长及形成的原子种类及价态有关。

化学键能理论认为,化学键的能量并不是单独存在的,它源于原子核电荷的弱化和电子布居状态的改变,这种状态改变可以将电子云中的电子搬移到新的原子中。

因此,化学键能理论给出了一种理论方式,可以根据原子与分子间的相互作用以及原子与分子的内部构造,计算出化学键的强度,从而更好地预测和控制多种化学反应。

价键理论价键理论是一种早期的描述化学键的方法,它认为化学键是由于金属原子通过与晶体中其他原子相互作用而形成的。

这种理论在描述一些固态体系中的金属键和金属离子化合物时是非常有用的,它使得科学家们能够更好地理解单质和化合物之间的基本相互作用,为工业界的生产和分析提供了重要的依据。

结语不同的化学键理论在不同情况下都具有不同的优势和适用范围。

化学反应中的化学键理论化学反应是化学学科中的一个重要领域,其实现是各种化学键的重组和形成。

化学键理论是解释化学反应的基石,它涉及原子、分子之间的相互作用,是探究化学性质和化学变化的关键。

本文将从分子结构、化学键的本质、化学键的分类、键能和化学键强度等方面阐述化学键理论的基本知识和应用。

一、分子结构分子结构是形成化学键的前提条件。

在分子结构中,原子通过共价键、离子键、金属键等相互作用形成分子。

共价键中原子共同占据一定的电子数,通过原子间共用电子形成键,共用电子对在空间中呈现不同的构型,形成不同的共价键类型;离子键中正负离子通过电子相互作用形成离子键;金属键中金属原子通过空穴在金属离子间自由移动形成金属键。

分子结构的不同也反映出键的不同,而化学键理论解释的正是这些不同的键。

二、化学键的本质化学键的本质是指在键的形成过程中发生的电子共享或电子转移产生的电静力相互作用。

化学键的形成是原子、分子相互作用的结果,在这个相互作用中,原子核吸引电子云,使电子云在原子间发生共享或电子转移,并形成共价键或离子键。

这些键的强度和稳定性与相互作用中电子云的分布成正比,因此原子之间的键长、键键距和键角等都对化学键的特性产生重要影响。

三、化学键的分类根据原子之间的电子分担方式不同,化学键可分为共价键、离子键、氢键、范德华键、金属键等几类。

共价键是指原子共用一对或多对电子形成化学键,该键的稳定性主要由原子间电子云的重叠程度决定。

离子键是电子转移形成的键,由于具有相互吸引的离子间的强电场,因此离子键稳定度较高,特别是在离子半径差异大,电荷差异大的情况下。

氢键是特殊的共价键,在分子中质子与孤对电子之间发生弱的电荷相互作用而形成。

范德华键是分子间的非共价键,由于大分子中的电荷极性引起孤对电子间的相互作用而形成。

金属键是由金属原子之间的电子云共享而形成的键,是金属性质的基础。

四、键能和化学键强度化学键的强度反映了键的稳定性和键能的大小。

化学键理论简介化学键是指将两个或多个原子结合在一起的力,是构成分子和化合物的基本单位。

化学键理论旨在解释化学键形成的原因以及化学键的类型和性质。

本文将介绍几个常见的化学键理论。

1. 价键理论价键理论也称为路易斯理论,是由美国化学家吉尔伯特·路易斯于1916年提出的。

根据这个理论,化学键形成是由于原子之间的电子共享或电子转移。

在化学键中,原子通过共享或转移电子以实现稳定状态。

共价键的形成是通过电子共享形成的,而离子键的形成是通过电子转移形成的。

2. 电子云理论电子云理论也称为量子力学理论,是由奥地利物理学家艾尔温·薛定谔等人在20世纪初提出的。

根据这个理论,电子不能被简单地看作是粒子,而是存在于原子周围的一种云状结构,称为电子云。

在化学键中,电子云之间的重叠是化学键的形成基础。

共价键形成是由于两个原子的电子云的重叠,而离子键形成是由于正负电荷之间的吸引力。

3. 分子轨道理论分子轨道理论是由德国化学家恩斯特·赫尔曼·福克和罗伯特·桥·休伊特于20世纪初提出的。

根据这个理论,分子中的电子不再局限于原子轨道,而是存在于整个分子的分子轨道中。

分子轨道可以是成键轨道(高能级)或反键轨道(低能级)。

共价键的形成是通过成键轨道的重叠,而离子键的形成是通过成键轨道和反键轨道之间的重叠。

4. 杂化轨道理论杂化轨道理论是由美国化学家林纳斯·鲍林在20世纪初提出的。

根据这个理论,原子轨道在形成化学键时会重新组合成一组新的杂化轨道。

杂化轨道具有介于原子轨道之间的性质,可以更好地解释一些分子的形状和键角。

杂化轨道的形成是为了最大限度地重叠,以实现更强的化学键。

5. 价电子对斥力理论价电子对斥力理论也称为VSEPR理论,是由英国化学家罗纳德·吉尔斯彭尼克在1940年代提出的。

根据这个理论,化学键的形成是为了最小化价电子对之间的斥力。

分子的几何形状取决于周围的原子和非键电子对的排列方式。

化学键理论的发展与应用化学键理论是现代化学的基石之一,它是描述分子中原子相互作用的一种理论。

化学键理论主要包括化学键的形成及特性、化学键的结构、化学键的分类等。

这些理论不仅在化学领域得到广泛应用,同时也是生物学、地球化学、材料科学等学科的理论基础。

一、化学键理论的发展历程早在18世纪初期。

英国化学家弗朗西斯科·雷达发表的《化学元素的各种组合形式》一书中,提出的元素间存在着一种"亲和力",即化学亲和力的概念。

这为化学键理论的发展打下了基础。

19世纪初期,瑞典化学家贝尔塔·冯·鲁道夫·克劳修斯提出了“单价”的概念,并提出了元素之间的原子是以一定的比例结合在一起的,并将此比例称为化学价。

他还提出了“正价离子”和“负价离子”的概念,前者是指失去了一个或多个电子的离子,后者是指得到了一个或多个电子的离子。

这些概念为化学键理论的形成奠定了基础。

20世纪初期,美国化学家吉尔伯特·劳厄尔提出了“共价键”与“离子键”的概念。

共价键是指原子间共享电子而形成的键。

离子键是指原子通过电子的让与和接受形成的键。

该理论成为化学键理论的重要基础。

在20世纪50年代至60年代中期,晶体学和X-射线衍射技术的快速发展,加快了化学键理论的研究进程。

英国化学家劳埃德·布瑞格斯和肖恩·康纳利提出了“价键理论”,并发明了“畸变指数”来描述分子中的空间构型。

他们的理论主张,分子中原子的配位数以及常见的分子形成方式可以通过电子排布的方式合理解释,并且可用于研究分子的激发态和振动态等方面的问题。

二、化学键理论的应用1. 化学反应的解释化学键理论不仅可以解释化学反应中物质之间的相互作用,还能够描述反应所产生的化学物质之间的化学键类型和键能,因此是研究化学反应机制和物质转化过程的基础。

2. 分子结构的分析与计算化学键理论可以用于分析分子的立体结构和几何形状,并计算分子的能量状态和振动特性,以及分子中的键的长度和角度等。