人教版高中物理必修二行星的运动

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:13

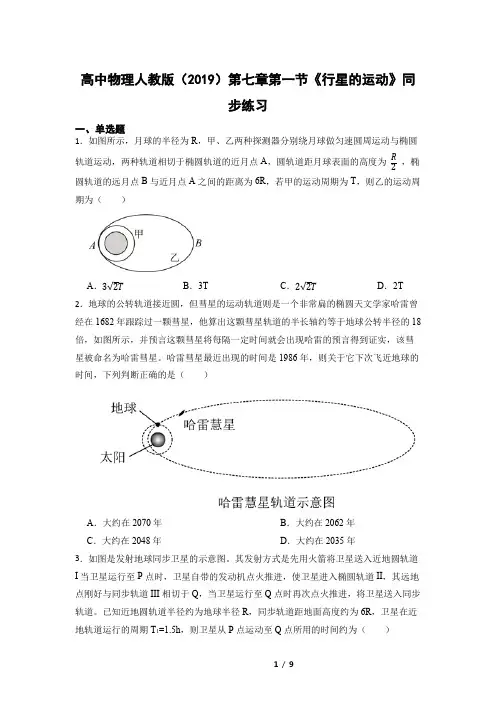

高中物理人教版(2019)第七章第一节《行星的运动》同步练习一、单选题1.如图所示,月球的半径为R,甲、乙两种探测器分别绕月球做匀速圆周运动与椭圆轨道运动,两种轨道相切于椭圆轨道的近月点A,圆轨道距月球表面的高度为R2,椭圆轨道的远月点B与近月点A之间的距离为6R,若甲的运动周期为T,则乙的运动周期为()A.3√2T B.3T C.2√2T D.2T 2.地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗彗星,他算出这颗彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,如图所示,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现哈雷的预言得到证实,该彗星被命名为哈雷彗星。

哈雷彗星最近出现的时间是1986年,则关于它下次飞近地球的时间,下列判断正确的是()A.大约在2070年B.大约在2062年C.大约在2048年D.大约在2035年3.如图是发射地球同步卫星的示意图。

其发射方式是先用火箭将卫星送入近地圆轨道I当卫星运行至P点时,卫星自带的发动机点火推进,使卫星进入椭圆轨道II,其远地点刚好与同步轨道III相切于Q,当卫星运行至Q点时再次点火推进,将卫星送入同步轨道。

已知近地圆轨道半径约为地球半径R,同步轨道距地面高度约为6R,卫星在近地轨道运行的周期T1=1.5h,则卫星从P点运动至Q点所用的时间约为()A.4h B.6h C.12h D.24h 4.某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,F1和F2是椭圆轨道的两个焦点,行星在A 处的速率比在B处的速率大,则太阳的位置()A.一定在F2B.可能在F1,也可能在F2C.一定在F1D.在F1和F2连线的中点5.假设地球同步卫星、月球绕地球的公转和地球绕太阳的公转均可近似看成匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.在相等时间内月球与地心的连线扫过的面积和地球与太阳中心的连线扫过的面积相等B.在相等时间内地球同步卫星与地心的连线扫过的面积和月球与地心的连线扫过的面积相等C.月球公转半径的三次方与周期平方的比值等于地球公转半径的三次方与周期平方的比值D.地球同步卫星运动半径的三次方与周期平方的比值等于月球公转半径的三次方与周期平方的比值6.太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,其中火星轨道长半径1.524天文单位(地球到太阳的平均距离为一个天文单位,1天文单位约等于1.496亿千米)。

第五章第1节 曲线运动1. 答:如图6-12所示,在A 、C 位置头部的速度与入水时速度v 方向相同;在B 、D 位置头部的速度与入水时速度v 方向相反。

2. 答:汽车行驶半周速度方向改变180°。

汽车每行驶10s ,速度方向改变30°,速度矢量示意图如图6-13所示。

3. 答:如图6-14所示,AB 段是曲线运动、BC 段是直线运动、CD 段是曲线运动。

第2节 质点在平面内的运动1. 解:炮弹在水平方向的分速度是v x =800×cos60°=400m/s;炮弹在竖直方向的分速度是v y =800×sin60°=692m/s 。

如图6-15。

2. 解:根据题意,无风时跳伞员着地的速度为v 2,风的作用使他获得向东的速度v 1,落地速度v 为v 2、v 1的合速度,如图6-15所示, 6.4/v m s ===,与竖直方向的夹角为θ,tanθ=0.8,θ=38.7°3. 答:应该偏西一些。

如图6-16所示,因为炮弹有与船相同的由西向东的速度v 1,击中目标的速度v 是v 1与炮弹射出速度v 2的合速度,所以炮弹射出速度v 2应该偏西一些。

4. 答:如图6-17所示。

第3节 抛体运动的规律1. 解:(1)摩托车能越过壕沟。

摩托车做平抛运动,在竖直方向位移为y =1.5m =212gt 经历时间0.55t s ===在水平方向位移x =v t =40×0.55m =22m >20m 所以摩托车能越过壕沟。

一般情况下,摩托车在空中飞行时,总是前轮高于后轮,在着地时,后轮先着地。

(2)摩托车落地时在竖直方向的速度为v y =gt =9.8×0.55m/s =5.39m/s 摩托车落地时在水平方向的速度为v x =v =40m/s 摩托车落地时的速度/40.36/v s m s === 摩托车落地时的速度与竖直方向的夹角为θ,tanθ=vx /v y =405.39=7.422. 解:该车已经超速。

《行星的运动》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解开普勒行星运动定律的含义和基本规律。

2. 能够运用所学知识解释和预测行星运动现象。

3. 培养观察、分析和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解开普勒第一、第二定律的含义和实际应用。

2. 教学难点:运用开普勒定律解释和预测复杂的行星运动现象。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包含图片、图表和相关视频。

2. 准备教学器材,如天文望远镜、星球模型等。

3. 准备相关教学资源,如天文观测数据、科普视频等。

4. 设计课堂讨论和实验环节,引导学生积极参与。

四、教学过程:本节课的教学目标是让学生理解开普勒行星运动三定律,掌握行星运动的规律,并能应用于实际问题。

为了实现这个目标,我将采用以下的教学过程:1. 导入:首先,我会通过一些简单的实验和图片,让学生了解行星的运动情况,并引出本节课的主题——行星的运动。

2. 新课讲解:接下来,我会详细讲解开普勒行星运动三定律。

首先,我会介绍第一定律,即所有行星都沿椭圆轨道绕太阳运动,太阳位于椭圆的一个焦点上。

然后,我会讲解第二定律,即从太阳到行星的连线在相等时间内扫过相等的面积。

最后,我会介绍第三定律,即所有行星绕太阳公转周期的平方和它们轨道半径的立方成正比。

通过讲解和讨论,让学生深入理解这三个定律的含义和适用范围。

3. 实验探究:为了让学生更好地理解行星的运动规律,我会组织学生进行实验探究。

学生需要使用天文望远镜和测量工具,观察行星的运动,并记录数据。

通过实验探究,学生可以更直观地了解行星的运动规律,加深对知识的理解。

4. 案例分析:为了让学生能够将所学知识应用于实际问题,我会给出一些具体的案例,让学生分析行星的运动规律。

例如,太阳系中不同行星的轨道半径和周期的关系,以及行星运动对地球气候的影响等。

通过案例分析,学生可以更好地掌握所学知识,提高解决问题的能力。

5. 课堂互动:在教学过程中,我会鼓励学生积极参与讨论和提问,引导学生思考和探索。

高中物理必修二第六章万有引力与航天知识点概括与要点题型总结一、行星的运动1、开普勒行星运动三大定律①第必定律(轨道定律):全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

②第二定律(面积定律):对随意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

推论:近期点速度比较快,远日点速度比较慢。

③第三定律(周期定律):全部行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

a3即:T 2k此中k是只与中心天体的质量相关,与做圆周运动的天体的质量没关。

推行:对环绕同一中心天体运动的行星或卫星,上式均成立。

K 取决于中心天体的质量例 . 有两个人造地球卫星,它们绕地球运行的轨道半径之比是1: 2,则它们绕地球运行的周期之比为。

二、万有引力定律1、万有引力定律的成立F G Mm①太阳与行星间引力公式r 2②月—地查验③卡文迪许的扭秤实验——测定引力常量 GG 6.67 10 11N2/ kg22、万有引力定律m①内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量m1和 m2的乘积成正比,与它们之间的距离 r 的二次方成反比。

即:F G m1m2r 2②合用条件(Ⅰ)可当作质点的两物体间,r 为两个物体质心间的距离。

(Ⅱ)质量散布均匀的两球体间,r 为两个球体球心间的距离。

③运用(1)万有引力与重力的关系:重力是万有引力的一个分力,一般状况下,可以为重力和万有引力相等。

忽视地球自转可得:mg G MmR2例 . 设地球的质量为 M ,赤道半径 R ,自转周期 T ,则地球赤道上质量为 m 的物体所受重力的大小为(式中 G 为万有引力恒量)(2)计算重力加快度G Mm地球表面邻近( h 《R ) 方法:万有引力≈重力mgMmR 2地球上空距离地心 r=R+h 处 mg ' G2 方法:( R h)在质量为 M ’,半径为 R ’的随意天体表面的重力加快度g ' ' 方法:mg''G M ' ' mR '' 2(3)计算天体的质量和密度Mm利用自己表面的重力加快度:GR 2mgMm v 2 24 2利用环绕天体的公转:G r 2m m rm 2 r 等等rT(注:联合 M4 R 3 获得中心天体的密度)3例 . 宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度 V 0 沿水平方向抛出一个小球,经过时间t ,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为 V. 已知该星球的半径为 R ,引力常量为G ,求该星球的质量 M 。

行星的运动【教学目的】知识目标:了解“地心说”和“日心说”两种不同的观点及发展过程;知道开普勒对行星运动的描述。

能力目标:培养学生在客观事物的基础上通过分析、推理提出科学假设,再经过实验验证的正确认识事物本质的思维方法。

德育目标:通过开普勒行星运动定律的建立过程,渗透科学发现的方法论教育,建立科学的宇宙观;激发学生热爱科学、探索真理的求知热情。

【教学重点】“日心说”的建立过程和行星运动的规律【教学难点】学生对天体运动缺乏感性认识;开普勒如何确定行星运动规律的【教学仪器】【教学方法】启发式综合教学法【教学过程】引入:提问:在远古时代,为了耕种与收获,人们需要提前知道季节的更替,旱季或雨季的来临。

当时没有现在这样先进的仪器,人们是凭什么来判断的呢?在人们学会利用指南针来指引方向以前,航行时又是凭什么来判断方向?为了解决这些问题,人类通过对天体——太阳、月亮、行星和恒星的观察,找到了解决问题的办法,人类就这样开始了对天体的位置和运动的研究。

新课教学展示教学目标一、行星的运动的两种学说在古老的宇宙观中,人们把天看成是一个盖子,地是一块平板,平板就由柱子支撑着。

在公元前四到三世纪,对于天体的运动,希腊人有两种不同的看法,请看影片。

[播放影片]提问:天体的运动,古希腊人有哪两种不同的认识?1.地心说地心说的内容是:地球是宇宙的中心,并且静止不动,一切行星围绕地球做简单的完美的圆周运动。

地心说最早是欧多克斯在公元前三世纪提出,他从几何的角度解释天体的运动,把天上复杂的周期现象,分解为若干个简单的周期运动;他又给每一种简单的周期运动指定一个圆周轨道,或者是一个球形的壳层,他认为天体都在以地球为中心的圆周上做匀速圆周运动,并且用二十七个球层来解释天体的运动,到了亚里士多德时,又将球层增加到五十六个。

地心说的代表人物是古希腊的天文学家托勒密,他在公元127-151年进行观测,进一步发展了地心说。

托勒密设想,各行星都绕着一个较小的圆周上运动,而每个圆的圆心则在以地球为中心的圆周上运动。

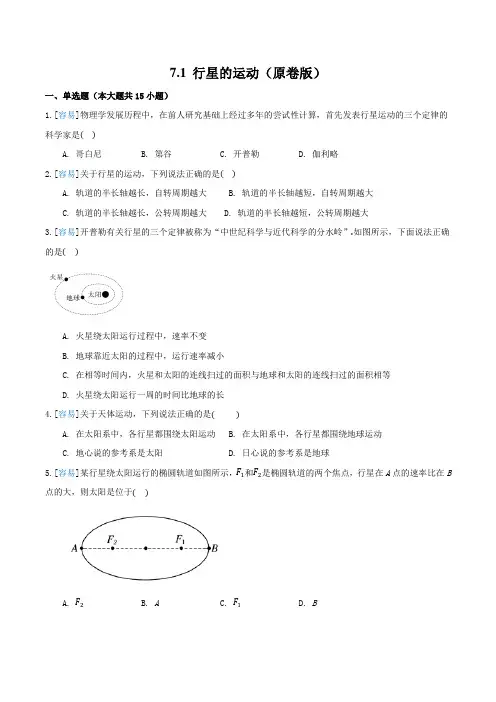

7.1 行星的运动(原卷版)一、单选题(本大题共15小题)1.[容易]物理学发展历程中,在前人研究基础上经过多年的尝试性计算,首先发表行星运动的三个定律的科学家是()A. 哥白尼B. 第谷C. 开普勒D. 伽利略2.[容易]关于行星的运动,下列说法正确的是()A. 轨道的半长轴越长,自转周期越大B. 轨道的半长轴越短,自转周期越大C. 轨道的半长轴越长,公转周期越大D. 轨道的半长轴越短,公转周期越大3.[容易]开普勒有关行星的三个定律被称为“中世纪科学与近代科学的分水岭”.如图所示,下面说法正确的是()A. 火星绕太阳运行过程中,速率不变B. 地球靠近太阳的过程中,运行速率减小C. 在相等时间内,火星和太阳的连线扫过的面积与地球和太阳的连线扫过的面积相等D. 火星绕太阳运行一周的时间比地球的长4.[容易]关于天体运动,下列说法正确的是()A. 在太阳系中,各行星都围绕太阳运动B. 在太阳系中,各行星都围绕地球运动C. 地心说的参考系是太阳D. 日心说的参考系是地球5.[容易]某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,F1和F2是椭圆轨道的两个焦点,行星在A点的速率比在B 点的大,则太阳是位于()A. F2B. AC. F1D. B6.[较易]两行星运行周期之比为1:8,其运行轨道的半长轴之比为()A. 1/2B. √24C. 14D. 1:16√27.[较易]对于开普勒第三定律a3T2=k,下列说法正确的是()A. k与a3成正比B. k与T2成反比C. k只与中心天体的体积有关D. 该定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动8.[较易]开普勒行星运动定律是我们学习、研究天体运动的基础,下面关于开普勒三定律理解错误的是()A. 由开普勒第一定律知,行星绕太阳运动的轨道不是标准的圆形B. 由开普勒第一定律知,太阳处在绕它运动的行星轨道的焦点上C. 由开普勒第二定律知,一个行星从远日点向近日点运动的速度是逐渐减小的D. 由开普勒第三定律知,地球与火星轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值相等9.[较易]开普勒行星运动定律为万有引力定律的发现奠定了基础,根据开普勒定律,以下说法中正确的是()A. 开普勒定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕地球的运动B. 若某一人造地球卫星的轨道是椭圆,则地球处在该椭圆的一个焦点上C. 开普勒第三定律a3T2=k中的k值,不仅与中心天体有关,还与绕中心天体运动的行星有关D. 在探究太阳对行星的引力规律时,得到了开普勒第三定律a3T2=k,它是可以在实验室中得到证明10.[较易]木星自转周期约10个小时,质量约为地球质量的318倍,赤道半径约为地球半径的11.2倍.下列说法正确的是A. 木星上的“一天”比地球长B. 木星上的“一年”比地球长C. 木星表面的重力加速度小于地球表面加速度D. 地球、木星分别与太阳中心连线在相等时间内扫过的面积相等11.[较易]为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q的轨道半径约为地球半径的4倍。

行星的运动练习一、单选题(本大题共10小题,共40.0分)1.关于天体运动,下列说法正确的是()A. 在太阳系中,各行星都围绕太阳运动B. 在太阳系中,各行星都围绕地球运动C. 地心说的参考系是太阳D. 日心说的参考系是地球2.关于开普勒对行星运动规律的认识,下列说法中正确的是()A. 所有行星绕太阳的运动都是匀速圆周运动B. 所有行星以相同的速率绕太阳做椭圆运动C. 对于每一个行星在近日点时的速率均大于它在远日点的速率D. 所有行星轨道的半长轴的二次方与公转周期的三次方的比值都相同3.从开普勒第二定律,我们可以知道()A. 行星绕日运动的轨道是椭圆B. 行星运动的速度是不变的C. 任意一点速度方向与太阳的连线时刻垂直D. 行星运动的速度在不同位置的快慢是不同的4.如图所示,地球沿椭圆形轨道绕太阳运动,所处四个位置分别对应地球上的四个节气。

根据开普勒行星运动定律可以判定哪个节气地球绕太阳公转速度最大()A. 春分B. 夏至C. 秋分D. 冬至5.太阳系中有一颗绕太阳公转的行星,距太阳的平均距离是地球到太阳平均距离的4倍,则该行星绕太阳公转的周期是()A. 2年B. 4年C. 8年D. 10年6.开普勒第三定律对行星绕恒星的匀速圆周运动同样成立,即它的运行周期T的平=K,则常数K的大小()方与轨道半径r的三次方的比为常数,设T2r3A. 只与行星的质量有关B. 与恒星的质量与行星的质量有关C. 只与恒星的质量有关D. 与恒星的质量及行星的速度有关7.关于开普勒第三定律的公式R3=K,下列说法中正确的是()T2A. 公式只适用于绕太阳作椭圆轨道运行的行星B. 式中的R只能为做圆周轨道的半径C. 公式适用于宇宙中所有围绕星球运行的行星(或卫星)D. 围绕不同星球运行的行星(或卫星),其K值相同8.如图所示,A,B为地球两个同轨道面的人造卫星,运行方向相同,A为同步卫星,A,B卫星的轨道半径之比为r Ar B=k,地球自转周期为T。

第六章万有引力与航天第1节行星的运动一、两种学说1.地心说:地球是宇宙的中心,而且是静止不动的,太阳、月亮以及其他行星都绕地球运动。

代表人物托勒密(古希腊)2.日心说:太阳是宇宙的中心,是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动。

代表人物哥白尼(波兰)二、开普勒行星运动定律1.开普勒第一定律(轨道定律)所有行星绕太阳运动的轨道都是______,太阳处在______________上。

2.开普勒第二定律(面积定律)对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的______内扫过相等的______。

3.开普勒第三定律(周期定律)所有行星的轨道的_____________跟它的______________的比值都相等。

公式:32aT=k,k是一个与______无关的常量。

三、开普勒行星运动定律的实际应用1.行星绕太阳运动的轨道十分接近_____,太阳处在_______。

2.对某一行星来说,它绕太阳转动的角速度(或线速度)大小______,即行星做_________运动。

3.所有行星________的三次方跟它_________的二次方比值都相等。

椭圆椭圆的一个焦点时间面积半长轴的三次方公转周期的二次方行星圆圆心不变匀速圆周轨道半径公转周期一、两种学说1.两种学说的局限性地心说和日心说都把天体的运动看得很神圣,认为天体的运动必然是最完美、最和谐的匀速圆周运动,但事实上并非如此。

2.哥白尼的学说存在两大缺点(1)把太阳当作宇宙的中心。

实际上太阳仅是太阳系的中心天体,而不是宇宙的中心。

(2)沿用了行星在圆轨道上做匀速圆周运动的陈旧观念。

实际上行星的轨道是椭圆,行星的运动也不是匀速的。

【例题1】在物理学发展史中,许多物理学家做出了卓越贡献。

以下关于物理学家的科学贡献的叙述中,正确的是A.牛顿建立了相对论B.伽利略提出了“日心说”C.哥白尼测定了万有引力常量D.开普勒发现了行星运动三定律参考答案:D试题解析:爱因斯坦最先提出狭义相对论和广义相对论,A错误;在天体运动规律的探究过程中哥白尼最先提出了日心说,B错误;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测定了万有引力常量,C错误;开普勒在前人研究数据的基础上发现了行星运动的三大定律,D正确。

6.1 行星的运动1.根据开普勒行星运动规律推论出下列结论中,哪个是错误的( ) A.人造地球卫星的轨道都是椭圆,地球在椭圆的一个焦点上B.同一卫星在绕地球运动的不同轨道上运动,轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相同C.不同卫星在绕地球运动的不同轨道上运动,轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相同D.同一卫星绕不同行星运动,轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等 2.银河系中有两颗行星环绕某恒星运转,从天文望远镜中观察它们的运转周期为27:1,则它们的轨道半长轴比是( )A. 3:1B. 9:1C. 27:1D. 1:9 3.下列说法中符合开普勒对行星绕太阳运动的描述是( )A.所有的行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动B.行星绕太阳运动时,太阳在椭圆的一个焦点上C.行星从近日点向远日点运动时,速率逐渐增大D.离太阳越远的行星,公转周期越长 5.两个质量分别是m 1和m 2的行星,它们绕太阳运行的轨道半径分别等于,则它们运行周期的比等于( )A .3/221R R ⎛⎫ ⎪⎝⎭B. 3/212R R ⎛⎫ ⎪⎝⎭C.12m m D. 21m m 6. 我国的人造卫星围绕地球的运动,有近地点和远地点,由开普勒定律可知卫星在远地点运动速率比近地点运动的速率小,如果近地点距地心距离为R 1,远地点距地心距离为R 2,则该卫星在远地点运动速率和近地点运动的速率之比为( ) A .12R R B. 21RR 12R R 21R R 7.下面关于丹麦天文学家第谷,对行星的位置进行观察所记录的数据,说法正确的是( )A .这些数据在测量记录时误差相当大B .这些数据说明太阳绕地球运动C .这些数据与以行星绕太阳做匀速圆周运动为模型得到的结果相吻合D .这些数据与行星绕太阳做椭圆运动为模型得到的结果相吻合8.某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的1/3,则此卫星运行的周期大约是( )A.1~4天之间B.4~8天之间 C.8~16天之间 D.16~20天之间9.关于行星绕太阳运动的下列说法中正确的是 ( )A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动 B.行星绕太阳运动时太阳位于行星轨道的中心处C.离太阳越近的行星运动周期越长D.所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等10.太阳系的行星与太阳之间的平均距离越大,它绕太阳公转一周所用的时间 ( ) A.越长 B.越短 C.相等 D.无法判断11.关于开普勒行星运动定律的公式32RkT=,下列说法正确的是()A.k是一个与行星无关的量B.若地球绕太阳运转的半长轴为R,周期为T,月球绕地球运转的半长轴为R1,周期为T1,则331221RRT T=。

《太阳与行星间的引力》说课稿我课题选自人教版全日制普通高级中学教科书,必修二第六章第二节《太阳与行星间的引力》。

我将从教材分析,学情分析,教法与学法,教学设计,板书设计,五个方面展开我的说课,首先让我们开始说课第一部分教材分析。

教材的地位和作用,从行星运动规律到万有引力定律的建立过程,是本章的重要内容,是极好的科学探究过程教育素材。

在行星运动规律与万有引力定律两节内容间安排本节内容,是为了更突出发现万有引力定律的这个科学内容。

从问题的提出、猜想与假设、演绎与推理、结论的得出、检验论证等,是一次很好的探究性学习过程。

通过探究太阳与行星间的引力,即巩固了开普勒运动定律,又为今后万有引力定律的得出打下基础,因此在知识结构上有承上启下的作用,在本章知识体系中占据着重要的地位。

鉴于此,我设计了以下三维教学目标。

知识与技能目标:1、知道行星绕太阳运动的原因是到太阳引力的作用。

2、知道行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力来源。

3、知道太阳与行星间引力的方向和表达式,知道牛顿定律在推导太阳与行星间的引力时的作用。

4、领会应用易测量的量去求引力。

过程与方法目标:1、了解太阳与行星间的引力公式的建立和发展过程。

2、体会推导过程中的数量关系。

情感态度与价值观1、了解关于行星绕太阳运动的不同观点和引力思想形成的历程。

2、了解太阳和行星间的引力关系,体会大自然的奥秘。

针对教学重难点我是这样理解的,结合新课标,我将把重点放在太阳与行星间的引力公式的理解上,而将难点放在太阳与行星间的引力公式的推导过程上。

通过对学生和教材的深入研究后,我将进行以下学情分析:在知识层面上学生已经知道了做匀速圆周运动需要向心力,及开普勒三大定律等,在能力层面上已经具备了观察分析能力,解决问题的能力。

在对新事物有着强烈好奇心的作用下,完全有能力通过探究性学习来完成本节课的内容。

那么有了以上的基础又该如何教如何学呢!让我们一起进入教法与学法,针对教学重难点,我将采取以下教法:思维引导法,一步步的引导学生对太阳与行星间的引力的科学探究过程。