行书赏析

- 格式:ppt

- 大小:4.38 MB

- 文档页数:27

行书优秀书法作品赏析在优秀的行书的艺术世界中,我们能够发现什么样的美呢?下面是店铺为你整理的行书优秀书法作品,希望对你有用!行书与书法中的地位自魏晋以来,行书成为文人雅士之间交流的载体。

正因为行书没有成为官方文字,所以发挥起来相当随意,书写相当自由,抒情达意,形式多样,使书法真正成为表现个性的工具。

行书从此在书法史上的地位相当崇高,凡是著名书家无一不擅行书。

这有以下原因:第一,行书的崛起带动了对楷书、草书甚至隶书、篆书的学习。

第二,行书在落款中地位独特,可以落一切字体的款,使用广泛。

第三,行书最能表现书家的生命节奏,疾徐适中,表现中和之美。

第四,行书具有实用性、艺术性与趣味性,可以满足欣赏者的各种需要。

所以,行书在书法史上的地位是后来居上,魏晋之后历代不衰,名家辈出,作品的数量和质量都不亚于楷、草、篆、隶诸体。

而一个优秀的书家必须学会行书。

魏晋行书的出现,虽然有字体演变的客观规律,但也和玄学思想的抬头有相当关联。

《宣和书谱》载行书第一人王衍:善谈名理,得庄老旨趣。

其书法则自得于规矩之外,盖真是风尘物表脱去流俗者,不可以常理规之也。

这种风尘物表脱去流俗者能得到众多士人的青睐,确实能更好地表达他们那雅远清旷的胸怀。

不凝滞于物,不为物累,不拘于俗学而能风气自高,以做一个超然的达士为最终目的。

这种从容不迫、节奏适中的书体,在某种程度上更体现出书家的超脱气质和人格魅力。

如谢安的风流蕴藉,王徽之的傲达凌物等,都是人书合一,见书迹如见其心画也。

楷书过于严谨,可得法度但少意趣;草书多变化而规矩难寻。

而行书最能弥补这两项不足,综合而成其美。

甚至还可以杂糅多体,如郑燮的六分半书,杂糅了篆隶楷草甚至画法,熔于一炉,多见奇趣。

张怀瑾对二王的行书作了比较,认为杂糅的王献之行书超过了单一的王羲之行书:逸少则动合规仪,调谐金石,天姿神纵,无以寄辞。

子敬不能纯一,或行草杂糅,便者则为神会之间,其锋不可当也,宏逸道健,过于家尊。

《兰亭序》作为“天下第一行书”,为何具有极高的艺术价值?以下是对其多方面的赏析:一、文字内容与情感表达文章开头叙述了兰亭集会的时间、地点以及参与的人物,语言简洁明了。

如“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集”,短短几句话,清晰地交代了事件的基本信息。

接着,作者运用由远及近的写法,描绘了当时的景色,“此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右”,文字清新自然,让读者仿佛身临其境。

二、情感真挚且富有层次在优美的景色描写之后,作者抒发了对人生的感慨。

起初,众人在聚会中“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,享受着聚会的欢乐,体现出一种愉悦的心境。

然而,随着思考的深入,作者联想到人生的短暂与无常,“夫人之相与,俯仰一世。

……向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”,情感逐渐变得深沉。

最后,作者发出“死生亦大矣,岂不痛哉”的感叹,表达了对生死问题的深刻思考,这种情感的变化自然而真实,容易引起读者的共鸣。

三、书法风格与技法1.笔法精妙:多以尖锋入纸,这种写法让字充满活力感,且能顺势引入下一笔,使前后笔画紧密相连。

例如字的起笔处,尖锋的运用使得笔画起始处形态各异,增加了字的灵动性。

笔画变化丰富:线条粗细、轻重、缓急的变化恰到好处。

在一些笔画较多的字中,如“群”“激”等,粗笔画显得厚重有力,细笔画则轻盈细腻,相互映衬,增强了字的层次感和立体感;在书写速度上,有的笔画书写较快,如一些连带的笔画,给人以流畅之感,而有的笔画则书写较慢,显得沉稳凝重。

2.字体结构独特:《兰亭序》中每个字的形态都独具特色,不拘泥于固定的写法。

比如“之”字,在文中出现了二十多次,但每个“之”字的写法都不相同,或舒展、或紧凑、或端正、或倾斜,体现了王羲之对字体结构的高超驾驭能力。

3.重心稳定:尽管字体形态变化多端,但每个字的重心都保持得非常稳定,给人一种平衡和谐的美感。

即使是一些笔画较为复杂、结构较为特殊的字,如“羲”“鹅”等,也能通过笔画的巧妙安排,使字的重心稳固,不显得歪斜或失衡。

刘禹锡陋室铭行书书法作品赏析刘禹锡是唐代文学家、书法家,他的陋室铭一直以来都是广为人知的作品之一。

陋室铭用行书书法刻写,书法极具韵律,给人一种恢宏高远之感。

下面我来对刘禹锡的陋室铭进行赏析。

刘禹锡的陋室铭以其书法的韵律和内涵的深度而闻名。

陋室铭主要描述了刘禹锡所住的简陋房屋,但他却通过对陋室的赞美来表达了对人生的深刻思考。

作品开篇就以“山不在高,有仙则名”来形容自己住的小屋,意味着高低贵贱不在于相貌的美丽与否,而在于有无令人仰望的品德与修养。

刘禹锡认为一个人的境遇并不重要,重要的是内心的修养与品德,这正是中国古代人文主义思想所倡导的。

在行书的笔画中,刘禹锡的每个字都显得有力而稳定。

字体的衬线清晰可见,横竖撇捺之间错落有致,并且整体呈现出一种流畅的节奏感。

刘禹锡的字迹有着很好的“金之流动之势”(吴昌硕《书法入门》)。

在行书的结构上,刘禹锡的字体不拖泥带水,线条简洁有力。

从整体结构看,字的形状饱满而平衡,结构完整且协调。

横幅的布局也相当合理,字与字之间的空间感很好地体现了朴素、平易的风格。

同时,刘禹锡在运用书法艺术上也独具一格,比如字的比例、粗细与间距的调整等都非常巧妙。

这种简洁而又富有艺术感的行书风格为陋室铭增添了一分独特的魅力。

陋室铭的字体的书法手法不拘一格,采用适度的行简笔画,使整篇作品更具有活力。

刘禹锡以行书统领全篇,各字大小相宜,间不过大,浑厚饱满、磅礴有力。

特别是刘禹锡在描写形象描绘语言上运用了很多巧妙的修辞手法,使得整个作品富有表情力。

总的来说,刘禹锡的陋室铭以其深邃的内涵、优美的行书风格而广受赞誉。

其行书书法质朴、雄健而富有韵律感,给人一种恢弘的气势。

通过对陋室的赞美,刘禹锡寄托了对美好人生的向往,表达了一种对崇高品德的追求。

刘禹锡的陋室铭不仅是一篇优秀的文学作品,更是一幅精美的书法艺术作品,通过书法的表现形式传递了内在的思想情感。

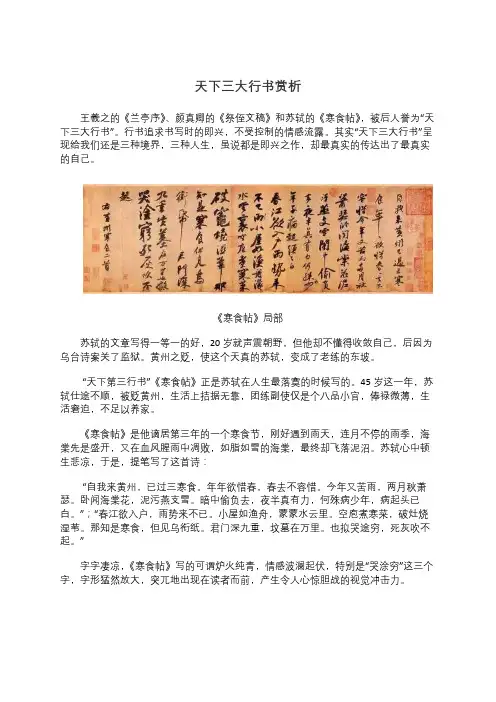

天下三大行书赏析王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》和苏轼的《寒食帖》,被后人誉为“天下三大行书”。

行书追求书写时的即兴,不受控制的情感流露。

其实“天下三大行书”呈现给我们还是三种境界,三种人生,虽说都是即兴之作,却最真实的传达出了最真实的自己。

《寒食帖》局部苏轼的文章写得一等一的好,20岁就声震朝野,但他却不懂得收敛自己,后因为乌台诗案关了监狱。

黄州之贬,使这个天真的苏轼,变成了老练的东坡。

“天下第三行书”《寒食帖》正是苏轼在人生最落寞的时候写的。

45岁这一年,苏轼仕途不顺,被贬黄州,生活上拮据无靠,团练副使仅是个八品小官,俸禄微薄,生活窘迫,不足以养家。

《寒食帖》是他谪居第三年的一个寒食节,刚好遇到雨天,连月不停的雨季,海棠先是盛开,又在血风腥雨中凋败,如脂如雪的海棠,最终却飞落泥沼。

苏轼心中顿生悲凉,于是,提笔写了这首诗:“自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。

”;“春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

”字字凄凉,《寒食帖》写的可谓炉火纯青,情感波澜起伏,特别是“哭涂穷”这三个字,字形猛然放大,突兀地出现在读者而前,产生令人心惊胆战的视觉冲击力。

在这里他写到了伤久雨、伤贫困到伤贬谪之悲,但苏轼并不是一个脆弱之人,被贬黄州时的《定风波》:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

”透露出东坡在面对如此凄凉环境下,坦然面对人世风雨的镇定。

他的心胸像一片大海,对风雨变化虽敏感,但总体上仍摇之不浊,处惊不变,失意淡然,任天而动,坦然行世。

林语堂先曾评论苏轼:“总之,我们所得的印象是,他(指苏轼)的一生是载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。

天下三大行书之美学赏析——分析天下三大行书的气韵神采摘要:书法是以文字为基础的书写艺术,也是我国最具有悠久历史的传统艺术。

在几千年漫长的历史长河中,文字也在中华民族的生产、生活、实践中演变、革新、发展着,各种书体在约定俗成的基础上进行由繁趋简的演变、产生了篆、隶、楷、行、草等诸形式。

其中行书,无论从实用还是艺术的角度来说,它都是最受广大群众和书家所喜爱的一种书体。

作为特殊的书体,行书包涵了书法艺术中的气韵、笔势、力度、气蕴、神采、筋骨血肉的审美范畴,融进了刚柔、方圆、虚实、黑白、疏密等形式,对比统一的基本规律。

纵观1800多年中国行书发展历史,建立了不朽地丰碑的是三个杰出的书法家,他们是王羲之、颜真卿、苏轼,行书代表作分别是《兰亭序》、《祭侄季明文稿》、《黄州寒食诗》贴,誉之为“天下三大行书”。

关键词:尚韵尚法尚意书法是以文字为基础的书写艺术,也是我国最具有悠久历史的传统艺术。

在几千年漫长的历史长河中,文字也在中华民族的生产、生活、实践中演变、革新、发展着,各种书体在约定俗成的基础上进行由繁趋简的演变、产生了篆、隶、楷、行、草等诸形式。

其中行书,无论从实用还是艺术的角度来说,它都是最受广大群众和书家所喜爱的一种书体。

作为特殊的书体,行书包涵了书法艺术中的气韵、笔势、力度、气蕴、神采、筋骨血肉的审美范畴,融进了刚柔、方圆、虚实、黑白、疏密等形式,对比统一的基本规律。

纵观1800多年中国行书发展历史,建立了不朽地丰碑的是三个杰出的书法家,他们是王羲之、颜真卿、苏轼,行书代表作分别是《兰亭序》、《祭侄季明文稿》、《黄州寒食诗》贴,誉之为“天下三大行书”。

一、二、三是如何而来的,这些都是书法历史上约定俗成的,并不是我在这里凭空捏造的。

一方面是按时间的划分,如王羲之的《兰亭序》是东晋的作品;颜真卿的《祭侄稿》是盛唐的作品;而苏轼的《黄州寒食诗帖》是北宋时代的作品。

另一方面,在书法地位上,王羲之是“书圣”,“晋尚韵”的代表人物。

短歌行行书法赏析短歌行行书法赏析欣赏:短歌行行书法赏析1短歌行行书法赏析2短歌行行书法赏析3短歌行行书法赏析4短歌行行书法赏析5行书的创作问题:1、开始练习行书前人提出不宜太大,大了不易掌握,以七八分见方的字为宜有一定道理。

为了练习悬臂,也无妨选一些大一点的,又易于物色到的碑帖去临习。

如苏东坡的《前、后赤壁赋》、黄山谷的松风阁诗等。

主张初学行书先走一个路子,若是你能悬腕了,可以继续写苏《洞庭》、《天际》等,然后涉猎百家,因为用笔是相通的。

临写行书虽然比楷书来的自由,但也不能写得太快,否则会形成信笔涂鸦,不但得不到碑帖形质,更谈不上得到碑帖的精神。

凡临一种帖,其过程都要先求形似,然后到神似。

临习行书帖,比临楷书还要难一些,不但要像楷书那样学它的笔划、字体、结构,而且要加学笔划与笔划之间,字与字之间,行与行之间的布白和呼应关系。

2、写行书不能理解为信笔,亦有其规矩。

例如在偏旁、部首、字头、字低、字框、整体结构都有着一定的规律。

彳、亻、氵等,简单说来,行书只是楷书的稍许简化,笔划相连点划呼应强,大小悬殊,错落有致而已。

只要注意学习,掌握写法规律,进步会很快的。

写行书以云书纸、玉扣、毛边纸、连史纸为宜。

因为这种纸发涩,有一定渗水性,可以增强腕力的练习,起到事半功倍的作用。

如果物色不到这种纸,吸水的新闻纸或粗糙的一点的草纸也很好。

印刷过的报纸也能练习,如果开始写不直,下面可以放着带格子的纸。

3、写行书,视其字的大小,宜用大楷中楷羊毫(锋长一点更好)或兼毫,这种兼毫要羊毫成分多,紫毫成分少,如三紫七羊,二紫八羊为佳。

但要看临什么帖,如果你临王羲之的《圣教序》、文徵明的《滕王阁序》、褚遂良书《枯树赋》、欧阳询《张翰帖》、李北海书《云麾将军碑》、米南宫的《游虎丘》等碑用中性笔为宜。

用中性笔或偏硬一些的为好,比如大白云、小书画笔、脱颖小狼毫等。

你写苏东坡的《前、后赤壁赋》、《天际乌云帖》、《洞庭春色赋》,用软性的羊毫为宜。

赵子昂行书《临集王圣教序》赏析

赵子昂 (1254-1322 年) 是元代著名的书法家和画家,其行书作品《临集王圣教序》是一幅精美绝伦的艺术品,主要表现在以下方面: 1. 字形优美:赵子昂的行书字形优美,圆润流畅,富有变化。

他在临写《集王圣教序》时,巧妙地运用了王羲之行书的特点,将其优美的字形展现得淋漓尽致。

2. 笔画流畅:赵子昂的行书笔画流畅,舒展自如,给人以美不胜收之感。

他在书写时,巧妙地运用了中锋用笔,笔画粗细均匀,富有变化,起到了画龙点睛的作用。

3. 行气连贯:赵子昂的行书作品《临集王圣教序》行气连贯,上下呼应,气势磅礴。

他在书写时,注重字与字之间的呼应关系,使得整幅作品更加生动有趣。

4. 法度严谨:赵子昂的行书作品《临集王圣教序》法度严谨,笔画规范,符合楷书的规范。

他在临写《集王圣教序》时,巧妙地融入了楷书的元素,使得整幅作品更加端庄秀美。

赵子昂行书《临集王圣教序》是一幅精美绝伦的艺术品,体现了元代书法的典型特征,是中国书法史上的经典之作。

董其昌行书赏析

董其昌(1555-1636),字玄宰,号思白,明朝著名的书法家、画家、文化名人。

他的行书以其独特的风格和高超的技艺,成为明代书法的代表之一。

董其昌的行书以王羲之为宗,兼收并蓄,融会贯通,形成了自己独特的风格。

他的行书笔画流畅,结构严谨,章法布局得当,具有很高的艺术价值。

他的行书在继承传统的基础上,又有创新和发展,使行书的艺术表现力得到了极大的提高。

董其昌的行书有以下几个特点:

1. 笔画流畅:董其昌的行书笔画流畅自然,线条优美,具有很强的节奏感。

他的笔画既有力度,又不失柔美,给人以美的享受。

2. 结构严谨:董其昌的行书结构严谨,字形规整,笔画之间相互呼应,形成了一种和谐的整体效果。

他的字形既有传统的韵味,又有自己的个性。

3. 章法布局得当:董其昌的行书章法布局得当,疏密有致,空白与实处相得益彰。

他的作品既有大气磅礴的气势,又有细腻入微的笔触。

4. 个性鲜明:董其昌的行书个性鲜明,他在继承传统的基础上,又有创新和发展。

他的行书既有古人的遗风,又有自己的新意。

董其昌的行书是他多年艺术实践的结晶,是明代书法的瑰宝。

他的行书作品不仅具有很高的艺术价值,而且对后世书法家产生了深远的影响。

王羲之行书赏析

摘要:

一、王羲之简介及地位

二、王羲之行书的特点

三、王羲之行书代表作品赏析

四、如何欣赏王羲之行书

正文:

王羲之(303年-361年),字逸少,东晋时期的著名书法家,被誉为“书圣”。

他的行书作品具有极高的艺术价值,对后世书法发展产生了深远的影响。

王羲之行书的特点主要体现在以下几个方面:

1.笔画流畅:王羲之行书的笔画自然流畅,如行云流水,给人以舒适愉悦的视觉体验。

2.结构优美:王羲之注重字形结构的平衡美,字型端庄优雅,恰到好处地展现出汉字的线条美。

3.墨色丰富:王羲之行书的墨色富有变化,浓淡相间,使得作品更具立体感和生动性。

4.个性鲜明:王羲之行书在遵循传统书法规范的基础上,融入了自己的独特风格,表现出强烈的个性。

王羲之行书的代表作品有《兰亭集序》、《祭侄文稿》等。

其中,《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,具有极高的艺术价值和历史地位。

欣赏王羲之行书,可以从以下几个方面入手:

1.观察整体布局:欣赏王羲之行书时,首先要关注整体布局,看作品是否呈现出和谐、平衡的美感。

2.分析笔画特点:仔细观察王羲之行书的笔画,领略其流畅、优美的线条之美。

3.研究字形结构:深入分析字形的结构,理解王羲之在遵循传统规范的基础上所展现出的个性特点。

4.体会墨色变化:关注墨色的丰富变化,感受王羲之行书的立体感和生动性。

5.品读内涵:阅读王羲之行书的诗文内容,理解其背后的文化内涵和时代背景,从而更好地欣赏作品。

唐欧阳询行书千宇文龙字赏析唐代的书法艺术繁荣一时,名家辈出,其中欧阳询以行书著称于世。

他的作品千宇文龙字,具有极高的艺术价值和历史地位。

本文将对这幅作品进行赏析,带您领略欧阳询行书的神韵。

一、欧阳询及其行书简介欧阳询(557-641),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人,唐代著名书法家。

他的书法初学王羲之,后广泛涉猎魏晋诸家,形成了自己独特的风格。

在楷书、行书、草书、隶书等多种书体中,欧阳询尤以行书见长,被后人誉为“行书第一”。

二、千宇文龙字作品赏析1.用笔特点千宇文龙字是欧阳询行书的代表作之一。

作品用笔遒劲有力,线条流畅自然,充分体现了欧阳询行书的风格特点。

其用笔有以下几点值得赏析:(1)笔力遒劲:欧阳询的行书作品,笔力雄厚,力透纸背。

在千宇文龙字中,每一个笔画都显得坚定有力,给人以力量感。

(2)方圆并用:在作品中,欧阳询巧妙地运用方笔和圆笔,使字体既有骨力,又不失灵动。

(3)变化多端:欧阳询在行书中的用笔变化丰富,如提按、转折、顿挫等,使字体形态各异,充满韵味。

2.结构特点千宇文龙字的结构严谨,布局合理,体现了欧阳询对字形结构的极高把握能力。

(1)字形:作品中的字形饱满、均衡,既有楷书的规整,又不失行书的灵动。

(2)间架结构:欧阳询在作品中对字与字之间的间架结构处理得恰到好处,既有独立性,又相互关联,形成一种和谐的整体美。

3.章法特点千宇文龙字的章法布局严谨而不失灵动,充分展现了欧阳询的书法艺术造诣。

(1)行列有序:作品中的行列布局整齐,字与字之间的距离适当,给人以和谐之美。

(2)节奏感强:欧阳询在作品中巧妙地运用了空白,使整个作品的节奏感更加明显,给人以韵律之美。

三、总结千宇文龙字是欧阳询行书艺术的杰出代表,其遒劲的笔力、严谨的结构、灵动的章法,展现了欧阳询高超的书法技艺。

粉笔字行书赏析

粉笔字,是一种非常特别的书法形式,它以白粉为墨,用黑板作为纸张,在黑色的背景下书写而成。

行书,又叫草书,是书法种类中的一种。

它以流畅自然、简明轻便、气韵生动的特点而著称。

在传统书法中,需求考虑到笔墨纸砚,而采用粉笔字,墨与纸合而为一,又能够灵活运用黑板,随意搭配,并免却水泼和滋腻之苦,非常适合在教学和演讲等场合使用。

粉笔字行书具体表现出来就是:在书写时,笔画流畅自然、圆润温婉,体现着人的内心情感和气韵生动。

它具有鼓励交流、促进团队合作和开拓学术思维的作用。

行书因其流畅性,为表现言语的美感提供了更为绝佳的平台。

行书的笔画则更为简洁明了,使得文章更容易被人读懂。

粉笔字行书的前途很大,因为它具有人性化和自由创作性格,尤其适用于广大青年学子,他们的思想敏感、创新意识强,常常喜欢在书法创作中寻找到自己的创造性表现方式,准确把握时代脉搏与学术要求。

当然,想要掌握粉笔字行书,需要注重练习、拓宽视野和不断探索实践,才能够越走越高。

总之,粉笔字行书让我们看到了书法之美和人性之美的相互融合,为我们做出了元“素”合一、内在外现的美丽世界。

天下第一行书——晋·王羲之《兰亭序》原文永和九年,岁在癸丑。

暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也!夫人之相与,俯仰一世。

或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽?古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

赏鉴:《兰亭序》又名《兰亭宴集序》,书于东晋穆帝永和九年(公元353年)。

纸本,行书,纵24.5厘米,横69.9厘米,共28行,324字。

王羲之(321~379),字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今山东临沂),后南迁至会稽山阴(今浙江绍兴)。

官至右军将军,故世称王右军。

王羲之少从卫夫人学书,及长又师法钟繇、张芝、李斯、蔡邕等人,博采众长,终成大家。

他突破了隶书笔意,创立了妍美流便的今体书风,被后代尊为“书圣”。

其书法潇洒飘逸,圆转如意,与魏晋士风相表里。

古人赞之曰如“清风出袖,明月入怀”,堪称妙譬。

《兰亭序》是王羲之书法作品中最为杰出的代表。

永和九年,暮春三月,正是上巳之日,王羲之与好友谢安、孙绰、支道林等41位当地名士齐聚山阴兰亭,举行“修禊”(fúxì)之会。

众人曲水流觞,饮酒赋诗,各抒情怀,汇为《禊帖》,并公推王羲之为此诗集作序。

王羲之俯仰天地,见山水之美,想人生无常,不由感慨万千,下笔如神,一气呵成,写下了彪炳千秋的《兰亭序》。

文征明行书作品赏析

文征明是明代著名书法家,其行书作品具有独特的风格和艺术价值。

下面将从字体特点、构图布局、墨色运用等方面对文征明行书作品进行赏析。

一、字体特点

文征明行书字体流畅自然,笔画优美华丽,尤其是草书中更显得潇洒飘逸,给人以清新明快的感觉。

他的字体中,特别是行草字体中,有许多构思奇妙、线条流畅、气势磅礴的作品,如《自铭》、《书谷梁传序》等。

二、构图布局

文征明行书作品的构图布局十分妙趣横生,他常常将描绘的对象巧妙地融入到字体中,使得整个作品更加生动有趣。

比如《颜真卿祭侄文稿》中,他巧妙地将“曾孙”两字写成了一对小孩儿,表现了颜真卿对侄子的深深怀念之情。

三、墨色运用

文征明行书作品的墨色运用精妙绝伦,他运用墨色的浓淡、变化和对比,刻画了作品的形体、神韵和情感,使得作品更加生动有力。

如《漫书供饭帖》中,他通过淡、浓、干、湿的墨色变化,表现出了书信传递的情感和氛围。

综上所述,文征明行书作品具有独特的艺术风格和深刻的艺术内涵,他的作品一直被后人所推崇和学习。

- 1 -。