浙教版七年级科学下第二章知识点详列

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:4

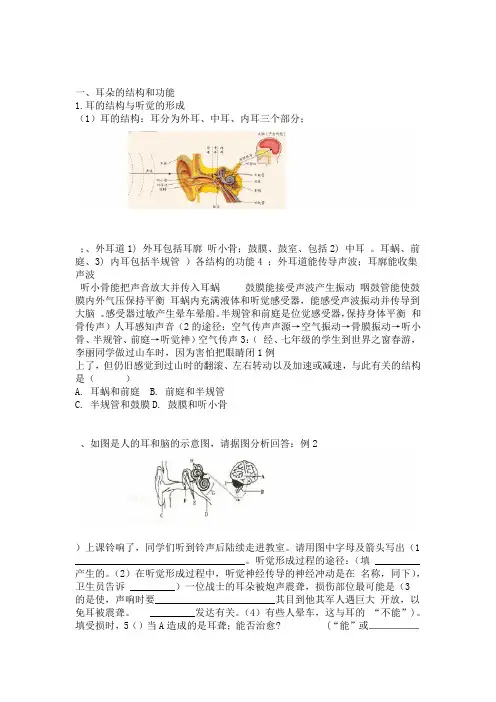

浙教版科学七年级下册第二章复习知识点总结详解+题型一、耳朵的结构和功能1.耳的结构与听觉的形成(1)耳的结构:耳分为外耳、中耳、内耳三个部分;1)外耳包括耳廓、外耳道;2)中耳包括鼓膜、鼓室、听小骨;3)内耳包括半规管、前庭、耳蜗。

4)各结构的功能耳廓能收集声波;外耳道能传导声波;鼓膜能接受声波产生振动听小骨能把声音放大并传入耳蜗咽鼓管能使鼓膜内外气压保持平衡耳蜗内充满液体和听觉感受器,能感受声波振动并传导到大脑半规管和前庭是位觉感受器,保持身体平衡。

感受器过敏产生晕车晕船。

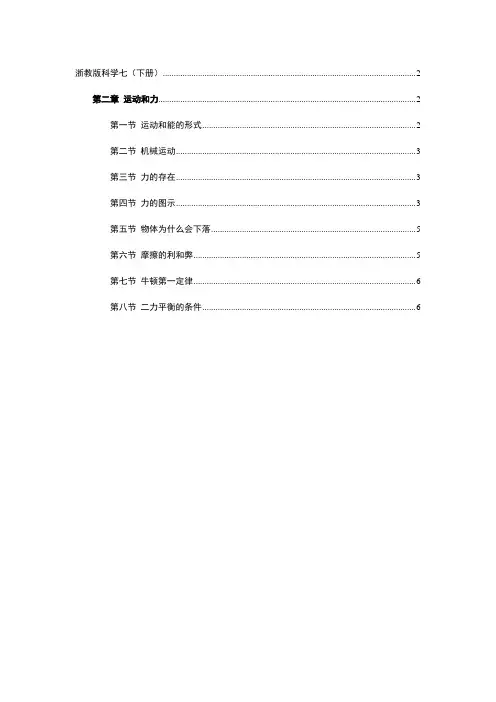

(2)人耳感知声音的途径:空气传声和骨传声(3)空气传声:声源→空气振动→骨膜振动→听小骨、半规管、前庭→听觉神经例1、七年级的学生到世界之窗春游,李丽同学做过山车时,因为害怕把眼睛闭上了,但仍旧感觉到过山时的翻滚、左右转动以及加速或减速,与此有关的结构是()A. 耳蜗和前庭B. 前庭和半规管C. 半规管和鼓膜D. 鼓膜和听小骨例2、如图是人的耳和脑的示意图,请据图分析回答:(1)上课铃响了,同学们听到铃声后陆续走进教室。

请用图中字母及箭头写出听觉形成过程的途径:__________________________________。

(2)在听觉形成过程中,听觉神经传导的神经冲动是在_________产生的。

(填名称,同下)(3)一位战士的耳朵被炮声震聋,损伤部位最可能是_________,卫生员告诉其他军人遇到巨大声响时要________________________,其目的是使开放,以免耳被震聋。

(4)有些人晕车,这与耳的 _________发达有关。

(5)当A受损时,造成的是耳聋;能否治愈? (填“能”或“不能”)。

二、声音1.声音的产生(1)产生:声音是由物体振动而产生的。

一切正在发声的物体都在振动。

物体的振动停止,发声也停止。

(2)声源:正在发声的物体2.声音的传播(1)声波:声音以波的形式传播(2)介质的种类:传声的介质可以是气体、固体,也可以是液体(3)真空不能传声3.声波(1)声波:振动面的不断振动,介质中就形成疏密相间的波动,向远处传播,我们把它叫声波。

光的反射第1课时1、光的反射:光照射到物体表面上时,有一部分光会被物体表面反射回来的现象。

2、光的反射定律:光发生反射时,入射光线、反射光线、法线在同一平面;反射光线和入射光线分别位于法线两侧;反射角等于入射角。

注意:入射角增大,反射角也增大,所以,应该说反射角等于入射角;入射角、反射角指入射光线、反射光线和法线的夹角;光路是可逆的。

3、反射有镜面反射和漫反射,它们都遵循光的反射定律。

4、平面镜成像特点:虚象(虚线表示);像和物体大小相等;像和物体到镜面的距离相等(连线与镜面垂直);左右相反。

——以镜面为对称。

5、平面镜的应用:可以成虚像;改变光的传播方向(潜望镜)。

6、区别:凸面镜(发散)和凹面镜(会聚)。

光的反射事例:平面镜成象、看见不发光物体、物体反光等;考点1:光的反射1.光的反射定义:光从一种均匀的物质射到另一种物质的表面上时,光会改变传播方向,又返回到原先的物质中。

2.光的反射定律:①光反射时,入射光线、反射光线、法线在同一平面内;②反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;③反射角等于入射角。

( β=α )【注意】①入射角是指入射光线与法线的夹角;②反射角是指反射光线与法线的角。

垂直射入时,入射光线、反射光线、法线三线重合,反射角和入射角都为0°;③反射角等于入射角,不能说入射角等于反射角;④光路具有可逆性。

3.镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律例:镜面反射:黑板的反光、后视镜、化装镜;漫反射:电影屏幕、植物、墙壁、衣服等。

考点2:平面镜1.平面镜成像的原理平面镜所成的像是物体发出(或反射出)的光线射到镜面上发生发射,由反射光线的反向延长线在镜后相交而形成的,点光源S在镜后的像S1并不是实际光线会聚形成的,而是由反射光线的反向延长线相交而形成的,所以S1叫S 的虚像。

如果把光屏放在S1处,是接收不到这个像的,所以虚像只能用眼睛看到,而不能呈现在光屏上。

2.探究平面镜成像特点将一张白纸对折后展开铺在桌面上,玻璃板垂直放在白纸的折痕上,在玻璃板前面放一支点燃的蜡烛,透过玻璃板,会看到点燃蜡烛所成虚像,另拿一只未点燃的等大的蜡烛在玻璃板后面前后左右移动,直到与点燃蜡烛所成的像重合为止,说明平面镜成正立、等大的像。

感觉世界及耳和听觉

一、感觉世界

1、人有各种感觉:听觉、视觉、触觉、嗅觉、痛觉、冷觉、热觉等

各种感觉形成过程:

信息经神经传送到大脑

刺激感觉器官大脑(形成感觉)感受环境中的刺激,并发出信息

2.皮肤有触觉、痛觉、冷热觉等感觉功能。

手指的指尖触觉最敏感(盲人阅读盲文),手背上对热比较敏感。

3. 嗅觉的形成:气味通过鼻腔,刺激嗅觉神经末梢,嗅神经将气味传到大脑的嗅觉神经中枢,从而形成嗅觉。

4、舌头表面布满味蕾,味蕾内有味觉细胞,对液态物质特别敏感。

味觉的形成:食物→味觉细胞→味觉神经→大脑味觉中枢→味觉。

人具有的四种基本味觉:酸、甜、苦、咸、鲜味(注意:不是辣)。

如果它们同时出现,会产生混合的味道。

麻、辣、涩等为多种刺激后的综合感觉。

二、耳和听觉

1、耳可分为:外耳(耳廓、外耳道),中耳(听小骨、鼓膜、鼓室、咽鼓

管),内耳(前庭、耳蜗、半规管)。

2、前庭和半规管是位觉感受器,保持身体平衡;耳蜗为听觉感受器。

3、听觉的形成:声波经过耳廓→外耳道→鼓膜(振动)→听小骨(放大声

音)→耳蜗(产生兴奋)→听神经→大脑听觉神经中枢,最后在脑部形成听觉。

(完整版)浙教版七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整版)浙教版七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整版)浙教版七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结(word版可编辑修改)的全部内容。

七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结第一节:感觉世界1、人的感受器有:视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷觉和热觉,其中冷觉和热觉又可统称为冷热觉。

2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等。

3、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。

4、嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成嗅觉)嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类和气味种类等的不同而不同。

5、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经.味觉的形成:食物→口腔(食物中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成味觉).6、舌的不同部位对味道的敏感性不同7、进行P5的活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。

第二节声音的发生和传播1、正在发声的物体叫做声源。

声音可以在固体、液体和气体中传播。

声音在真空中不能传播。

2、声音发生的条件:振动;声音传播的条件:需要介质;声音传播的方式:声波。

3、在15℃的空气中,声音传播的速度为340米/秒.第三节耳和听觉1、耳的结构:①外耳包括耳廓、外耳道;②中耳包括鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管;③内耳包括耳蜗、前庭和半规管。

七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结第一节:感觉世界视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷觉和热觉冷觉和热觉又1、人的感受器有:,其中冷热觉。

可统称为眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等。

2、人的感觉器官有:手背指尖。

、对热觉最敏感的部位是,对触觉最敏感的部位是3嗅觉的形成气味嗅觉神经末梢接收刺激嗅觉神经将信息传递到大脑大脑)→→)→(4、(:(形成嗅觉)嗅觉的特点长时间嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这:①处于某种味道的环境中,会因为大脑的年龄动物种类气味种类等的不同而不同。

种味道;②嗅觉敏感的程度因和,味蕾味觉细胞味觉神经。

5、舌头表面的每个和上都有味觉的形成食物口腔味觉细胞味觉神经(将:(食物中的化学物质溶于唾液)→→(接受刺激)→大脑(形成味觉)。

信息传递到大脑)→6、舌的不同部位对味道的敏感性不同光酸正立甜放大苦虚像咸放大镜7、进行P5的活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。

第二节声音的发生和传播声源固体、液体和气体真空中不能传播。

中传播。

声音在。

声音可以在1、正在发声的物体叫做振动需要介质声波。

;声音传播的方式:;声音传播的条件:2、声音发生的条件:15℃340米/秒。

的空气中,声音传播的速度为3、在第三节耳和听觉耳的结构耳廓、外耳道;、:①外耳包括1鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管;②中耳包括耳蜗、前庭和半规管。

③内耳包括耳的主要功能听觉保持身体平衡位觉感受器前庭和半规管中(解释晕船、晕车现象)和。

2、:在听觉产生过程耳廓外耳道鼓膜听小骨(将声波扩:→(收集声波)→(将声波转化为振动)→3、耳蜗听神经大脑(产生听觉)。

大并传导)→(传导信息)→(接受刺激、产生信息)→使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破。

、遇到巨大的响声时,迅速张嘴,捂紧双耳是4乐音的三个特征:音调--声音的高低(频率越大,音调越高)、5响度--声音的强弱(振动幅度越大、离声源越近,响度就越大)音色(与发声体的性质、形状、发声方法有关)频率,单位是赫兹(Hz)。

七年级下科学第二章对环境的察觉知识点总结第一节:感觉世界1、人的感觉器有:视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷觉和热觉,其中冷觉和热觉又可统称为冷热觉。

2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等。

3、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。

4、嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传达到大脑)→大脑(形成嗅觉)嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲倦)而闻不出这种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类平和味种类等的不同样而不同样。

5、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经。

味觉的形成:食品→口腔(食品中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传达到大脑)→大脑(形成味觉)。

6、舌的不同样部位对味道的敏感性不同样味道酸甜苦咸敏感地域舌侧(中)舌尖舌根舌侧(前)7、进行 P5 的活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以消除前一次实验的影响(或搅乱)。

第二节声音的发生和流传1、正在发声的物体叫做声源。

声音能够在固体、液体平和体中流传。

声音在真空中不能够流传。

2、声音发生的条件:振动;声音流传的条件:需要介质;声音流传的方式:声波。

3、在15℃的空气中,声音流传的速度为340 米/秒。

第三节耳和听觉1、耳的结构:①外耳包括耳廓、外耳道;②中耳包括鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管;③内耳包括耳蜗、前庭和半规管。

2、耳的主要功能:听觉和保持身体平衡。

位觉感觉器在前庭和半规管中(讲解晕船、晕车现象)。

3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)→外耳道→鼓膜(将声波转变成振动)→听小骨(将声波扩大并传导)→ 耳蜗(接受刺激、产生信息)→ 听神经(传导信息)→ 大脑(产生听觉)。

4、遇到巨大的响声时,迅速张嘴,捂紧双耳是使鼓膜内外气压保持平衡,防备鼓膜被震破。

5、乐音的三个特点:音调-- 声音的高低(频率越大,音调越高)响度 -- 声音的强弱(振动幅度越大、离声源越近,响度就越大)音色(与发声体的性质、形状、发声方法有关)6、物体在 1 秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。

一、耳朵的结构和功能1.耳的结构与听觉的形成(1)耳的结构:耳分为外耳、中耳、内耳三个部分;;、外耳道1)外耳包括耳廓听小骨;鼓膜、鼓室、包括2)中耳。

耳蜗、前庭、3)内耳包括半规管)各结构的功能4 ;外耳道能传导声波;耳廓能收集声波听小骨能把声音放大并传入耳蜗鼓膜能接受声波产生振动咽鼓管能使鼓膜内外气压保持平衡耳蜗内充满液体和听觉感受器,能感受声波振动并传导到大脑。

感受器过敏产生晕车晕船。

半规管和前庭是位觉感受器,保持身体平衡和骨传声)人耳感知声音(2的途径:空气传声声源→空气振动→骨膜振动→听小骨、半规管、前庭→听觉神)空气传声3:(经、七年级的学生到世界之窗春游,李丽同学做过山车时,因为害怕把眼睛闭1例上了,但仍旧感觉到过山时的翻滚、左右转动以及加速或减速,与此有关的结构是()A. 耳蜗和前庭B. 前庭和半规管C. 半规管和鼓膜D. 鼓膜和听小骨、如图是人的耳和脑的示意图,请据图分析回答:例2)上课铃响了,同学们听到铃声后陆续走进教室。

请用图中字母及箭头写出(1__________________________________。

听觉形成过程的途径:(填 _________产生的。

(2)在听觉形成过程中,听觉神经传导的神经冲动是在名称,同下),卫生员告诉 _________)一位战士的耳朵被炮声震聋,损伤部位最可能是(3 的是使,声响时要________________________其目到他其军人遇巨大开放,以免耳被震聋。

_________发达有关。

(4)有些人晕车,这与耳的“不能”)。

填受损时,5()当A造成的是耳聋;能否治愈? (“能”或二、声音声音的产生1.的。

一切正在发声的物体都在振动。

物体而:声音是1()产生由物体振动产生的振动停止,发声也停止。

.(2)声源:正在发声的物体2.声音的传播(1)声波:声音以波的形式传播(2)介质的种类:传声的介质可以是气体、固体,也可以是液体(3)真空不能传声3.声波(1)声波:振动面的不断振动,介质中就形成疏密相间的波动,向远处传播,我们把它叫声波。

浙教版科学七(下册) (2)第二章运动和力 (2)第一节运动和能的形式 (2)第二节机械运动 (3)第三节力的存在 (3)第四节力的图示 (3)第五节物体为什么会下落 (5)第六节摩擦的利和弊 (5)第七节牛顿第一定律 (6)第八节二力平衡的条件 (6)浙教版科学七(下册)第二章运动和力第一节运动和能的形式1、运动多种形式:机械运动、光运动、声运动、电运动、热运动、生命运动(最复杂运动形式)。

2、每种运动形式都与一种能相对应,比如机械能(动能、势能)、光能、声能、电能、热能、化学能(核能)。

能也叫能量,与物质的运动状态密切相关。

人和动物的大部分食物、各种各样的燃料都储存着化学能;发电站和电池能为我们提供电能;绝大多数植物的生长(光合作用)离不开光能。

第二节 机械运动1、参照物:判断物体运动和静止时选作标准的物体叫做参照物。

参照物被认为是静止不动的。

被研究对象不能选做参照物,否则没意义。

2、机械运动分类:机械运动可分为曲线运动和直线运动。

直线运动又可分为匀速直线运动(v=v0)和变速直线运动(v≠v0)。

3、速度:物体运动的快慢用速度或平均速度描述.速度和平均速度的计算公式为v =ts ,单位为米/秒或千米/时。

(即时速度=dV/dt )第三节 力的存在1.力:物体间相互作用。

力既能改变物体的形状,又能改变物体的运动状态。

力的作用是相互的。

力的单位是牛顿。

实验室常用弹簧测力计来测量力的大小。

(注意弹簧的弹性系数,测量对象不能超过弹簧系数范围。

)2.弹力:当物体发生弹性形变时会产生弹力。

第四节 力的图示1、力的三要素:力的大小、方向和作用点称为力的三要素。

力的图示可以将这三个要素表示出来。

2、力的表示方法(力的图示与力的示意图):3、力的图示的画法:3、力的图示与力的示意图的区别:力的图示包括力的大小、方向和作用点。

而力的示意图只包含力的方向。

第五节物体为什么会下落1、重力:物体由于地球的吸引而受到的力叫做重力,重力的方向竖直向下,重力的大小与质量成正比,计算公式为G=mg。

第二章知识要点1、物体的空间位置发生变化的运动称为机械运动。

我们平常所说的运动一般指机械运动。

2、运动有多种形式,其中最常见的是机械运动,最复杂的是生命运动。

3、雷电发生时,有声运动、光运动、电运动、热运动。

4、能的存在有多种形式,物体由于运动而具有的能称为动能。

5、物体由于被举高或者发生形变而具有的能称为势能。

【拓展】前者称为重力势能,后者属于弹性势能。

6、动能和势能统称为机械能。

7、汽油、木材、天然气、沼气、煤炭等燃料储存的能,食物中储存的能,电池、蓄电池中储存的能都属于化学能。

8、能之间是可以相互转化的。

9、判断物体运动或静止时被选为作标准的物体叫做参照物。

10、匀速直线运动直线运动机械运动 变速直线运动曲线运动11、比较物体运动快慢有两种方法:一种是比较通过相同的路程所用的时间;另一种是比较相同时间内通过的路程。

12、在匀速直线运动中,物体在单位时间内通过的路程叫速度。

速度可以定量地描述物体运动的快慢。

13、速度公式:速度=时间路程V=t s14、速度的主单位:m/s ,它是一个整体单位,由长度单位和时间单位组成。

【注意】一定是长度单位在前。

时间单位在后15、常见单位间的转化:1m/s=3.6km/h 1km/h=6.31m/s16、对于变速直线运动,我们可以用平均速度来描述物体运动的快慢。

V =t s,注意,这里的s 是指所求时间内的总路程,t 是总的时间。

17、使物体发生形变力的作用效果 速度大小改变改变物体的运动状态 或运动方向改变18、物体间力的作用是相互的。

19、弹力是物体发生弹性形变而产生的力。

弹力产生的条件是物体发生形变,弹力产生的原因是物体反抗形变。

20、在一定范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的形变也就越大。

【注意】这个“一定范围”是指弹性形变的范围。

21、力的单位是牛顿,简称牛,单位符号是N ,测量力的大小工具叫测力计,实验室用弹簧测力计(或弹簧秤)测量力的大小。

22、弹簧秤原理:在弹性形变范围(即弹簧发生弹性形变的范围)内,弹簧的伸长量和弹簧所受拉力成正比。

浙教版科学七年级下册第二章知识点第2章《对环境的察觉》知识点第1节感觉世界1、人的感觉器官(5个):。

2、人有视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉;皮肤有触觉,冷热,痛觉等感觉功能。

手指的指尖部位触觉神经末梢比较集中(盲人阅读盲文),手背上热敏感神经较多(测试温度)。

3、嗅觉的形成:气味→鼻腔→嗅觉神经末梢(嗅觉感受器)→嗅神经→形成嗅觉)。

4、嗅觉的特点:时间长了,会闻不出鱼腥味,这是因为大脑的嗅觉中枢的缘故。

人的嗅觉会随着年龄的增长而逐渐减弱。

不同动物的嗅觉敏感程度不同。

动物对不同物质气味的敏感程度不同。

5、舌的表面布满许多小凸点,内藏,味蕾内有许多,对液态物质特别敏感。

味觉主要可分为酸味、甜味、苦味、咸味、鲜味。

如果它们同时出现,会产生混合的味道。

第2节声音的发生和传播1、声音产生的条件:;正在发声的物体叫做声源。

2、声音传播的条件:;声音不能在真空中传播。

声音能在气体、固体、液体中传播3、声音传播的形式:。

声波(声音)遇到障碍物会反射回来即回声。

(可用于测距离)4、声音在不同的介质和温度下,传播的速度不同。

同一温度下,声音在气体中传播最慢,在中传播最快。

在同一物质中,温度越高,声音传播越。

15℃时,空气中声速是米/秒。

第3节耳和听觉1、耳的结构:①外耳包括;②中耳包括、(听小骨)、;③内耳包括、和。

2、耳的主要功能:和。

位觉(感受头部位置变动)感受器在和中,保持身体平衡。

(解释晕船、晕车现象)。

3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)→外耳道(传导声波)→鼓膜(将)→听小骨()→耳蜗(内有感受器,把振动转化为声音信号)→听神经(传导信息)→大脑神经中枢(大脑产生听觉)。

鼓膜、听小骨受到损伤或发生障碍会造成传导性耳聋——可用助听器;耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的神经损伤会造成神经性耳聋—不能用助听器。

4、遇到巨大的响声时,迅速张嘴或捂紧双耳是使鼓膜内外空气压力保持平衡,从而使鼓膜能正常振动。

5、声音的三要素:音调--声音的高低(越大,音调越高)响度--声音的强弱(振动幅度越大、距离声源越近,响度就越大)音色—反映声音的品质与特色(与发声体的性质、形状、发声方法有关)声音尖细刺耳或低沉描述的是,震耳欲聋描述的是,闻其声知其人描述的是。

第二章(浙教版)七年级下科学复习提纲本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March浙教版七年级下册科学复习提纲第二章:对环境的察觉一、感觉世界1、人们感受周围世界的感官有:眼、耳、鼻、舌、皮肤,其中皮肤是人体最大的感觉器官。

2、感受器有:皮肤中的冷觉、热觉、触觉、痛觉等感受器。

所有感觉的生成部位在大脑皮层(神经中枢)3、皮肤的各个部位对各种刺激的敏感程度是不同的:其中对触觉最敏感的是指尖,对热觉最敏感的是手背,因为这些部位的相应神经末梢比较丰富。

4、在皮肤的冷、热、触、痛四种感觉中,对人体保护意义最大的是痛觉。

5、嗅觉:鼻的结构:鼻腔、嗅觉神经末梢(内含嗅细胞和嗅觉神经)6、嗅觉的形成过程:气味嗅觉细胞嗅觉神经大脑产生嗅觉(蛋糕中的化学物质扩散到空气中,当人呼吸的时候,这些化学物质进入鼻腔,并溶于鼻腔内的粘液中,刺激嗅觉神经末梢(嗅觉感受器)产生信息,信息通过嗅神经传到大脑,产生蛋糕香味的感觉,这就是形成嗅觉的过程。

)7、嗅觉的特点:(4点)①大脑嗅觉会产生疲劳现象,由于大脑的嗅觉中枢适应了。

②人的嗅觉会随年龄的增长而逐渐减弱。

③不同的动物的嗅觉敏感程度差异很大。

④动物对不同物质气味的敏感程度也不同。

8、味觉:舌的表面不满许多小突起(乳头),内藏味蕾,味蕾内有许多味觉细胞能感受各种不同物质的刺激,尤其对液态物质的刺激最敏感。

9、味觉的形成过程:食物溶于唾液味觉细胞味觉神经大脑产生味觉(当食物进入口腔内,食物中的一些化学物质刺激味觉细胞,味觉信息通过神经传到大脑而产生味觉)10、四种基本的味觉是:酸、甜、苦、咸综合味觉有:麻、辣、涩11、舌的不同部位对四种基本味觉的敏感程度不同:甜味舌尖苦味舌根酸味舌侧中部咸味舌侧前部12、说明:人的嗅觉与味觉相互联系,同时工作的,嗅觉受到损伤,会直接影响到味觉。

如:人感冒时,嗅觉灵敏度降低,吃东西没有味道了。

声音的产生和传播

一、声音的产生和传播

1、声音由物体的振动产生的。

正在发声的物体叫做声源,固体、液体和气

体都能发

2、声音的传播需要介质。

固体、液体、气体都能传声,固体>液体>气体,真空不能传声。

3、声音的传播速度:15℃时,空气中传播速度为340米/秒。

声音的传播快慢与温度有关:温度升高1℃,每秒传播距离增加0.6米。

4、声波:声音是以波的形式传播的,称为声波。

二、声音的三要素

1、音调:声音的高低。

频率:物体在一秒内振动的次数。

单位:赫兹(Hz)

音调与频率有关:频率越大,音调越大;频率越小,音调越低。

2、响度:声音的强弱响度与距离、振动幅度、不同的人有关:振幅越大、距离越近,响度越大;(声音大小的单位:分贝 dB)振幅越小、距离越远,响度越小。

不同的人对声音的感觉是不同的。

3、音色:受发声体的性质、形状、发声的方法等的影响。

三、防止噪音的途径:防止噪音的产生、阻断传播途径、防止进入耳朵。

浙教版七年级科学下第二章知识点详列2.1 运动和能的形式1.运动的多种形式(1)机械运动:物体的空间位置发生了变化,这种运动称为机械运动。

(2)比机械运动更复杂的运动:热运动、声运动、电运动、光运动例子:闪电是云与云、云与地之间的火花放电现象,闪电内部的温度极高,它会使闪电通过的气柱发生骤然变热、膨胀而发出雷声。

闪电甚至会使树木燃烧。

所以,雷电交加时除了声运动、光运动外,还有电运动和热运动。

(3)生命运动:生物能够生长繁殖,这是生命运动,生命运动是一种比较复杂的运动形式。

2.能的多种形式:能也称能量,跟物体的运动有着密切的关系。

(1) 动能:物体由于运动而具有能,这种能叫做动能。

气体、液体也会运动,也具有动能。

动能的大小和物体的质量和速度有关系,一个物体,质量越大,运动速度越快,那么它所具有的动能也就越大。

221mv E k 。

(2) 势能:物体由于举高或是发生形变而具有的能。

物体被举得越高,形变越厉害,它的势能就越大。

注意:动能和势能我们统称为机械能。

(3) 化学能:物体自身所存于的能量。

例如:食物,汽油、木材、天然气等燃料。

(4) 其他能:电能、风能、光能、太阳能等。

(5) 不同形式的能之间可以相互转化:比如燃料燃烧可以将化学能转化为热能、光能。

上抛的物体,动能转化为势能。

植物通过光合作用将光能转化为化学能。

第二节 机械运动一、参照物1.定义:为研究物体的运动假定不动的物体叫做参照物。

2.任何物体都可做参照物,通常选择参照物以研究问题的方便而定。

如研究地面上的物体的运动,常选地面或固定于地面上的物体为参照物,在这种情况下参照物可以不提。

3.选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。

4.不能选择所研究的对象本身作为参照物那样研究对象总是静止的。

二、机械运动1.定义:物理学里把物体位置变化(注意参照物)叫做机械运动。

特点:机械运动是宇宙中最普遍的现象。

2.机械运动的分类:按运动路线分:直线运动和曲线运动。

(现在只研究直线运动)按运动快慢是否变化分:匀速直线运动和变速直线运动3.比较物体运动快慢的方法: ⑴时间相同路程长则运动快. ⑵路程相同时间短则运动快.4.匀速直线运动定义:运动快慢不变,沿着直线的运动叫匀速直线运动。

速度定义:在匀速直线运动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。

物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量。

计算公式:v=s/t 变形 t=s/v ,s=vt 。

(注意:在计算时,各个量的单位一定要统一) 速度单位:国际单位制中m/s ;运输中单位km/h ;两单位中m/s 单位大。

(会换算)匀速运动的物体速度v 是个恒量与路程s 时间t 没关系。

5.变速运动(不一定是直线,速度包含大小和方向,方向变化也代表速度变化):定义:运动速度变化(大小变化或方向变化)的运动叫变速运动。

曲线运动一定是变速运动。

(求某段路程上的平均速度,必须找出该路程及对应的时间)。

物理意义:表示变速运动的平均快慢。

平均速度的测量:当物体做变速直线运动时,由公式V=(S1+S2+…+S N)/(t1+t2+…+t N)算出来的速度。

(关键找总路程和总时间)方法:用刻度尺测路程,用停表测时间。

常识:人步行速度1.1m/s;自行车速度5m/s;大型喷气客机速度900km/h;客运火车速度140km/h;高速小汽车速度108km/h;光速和无线电波3×108m/s。

第三节力的存在第四节力的图示1.力的概念:力是物体对物体的相互作用。

A对B施加一个力,同时B也对A施加一个力,这两个力同时产生同时消失,大小相等,方向相反。

在这两个力中,必定有施力物体和受力物体,施力物体和受力物体是相对的。

2.力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体;②物体间必须有相互作用(不一定接触,比如电磁力,重力)。

3.力的性质:物体间力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在不同物体上)。

两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。

4.力的作用效果:力可以改变物体的运动状态;力可以改变物体的形状(发生形变)。

说明:物体的运动状态是否改变指:物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变)和物体的运动方向是否改变。

力的作用效果由力的三要素共同决定!5.力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N表示。

6.力的测量:⑴测力计:测量力的大小的工具。

⑵分类:弹簧测力计。

原理:在弹性限度内,弹簧的伸长的长度(不是弹簧的长度)与所受的拉力成正比。

7.力的三要素:力的大小、方向、和作用点。

8.力的表示法:A 力的图示(精确表示):用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来。

从力的作用点起,沿力的方向画一条线段,使线段的长度与力的大小成正比,并在线段的末端标上箭头表示力的方向。

画法:“四定两标”,一定:受力物体,二定:作用点(一般画在物体几何中心);三定:标度,四定:根据标度画出力的线段长度,一标:在线段末端标出箭头,即力的方向,二标:标出力的大小和方向。

B 力的示意图(粗略表示):只关心力的方向,不关心大小,即在物体力的方向上画一个箭头表示力。

9. 弹力(1)定义:物体发生弹性形变时产生的力即弹力。

压力,支持力,绳子的拉力都属于弹力。

(2)大小:在弹性限度内,弹簧产生的弹力与弹簧伸长量(假设弹簧原长为L1,发生形变后的长度为L2,则弹簧的伸长量为△L= L2- L1)成正比(F=k△L,k为胡克常数,了解)。

即在弹性限度内,形变越大,产生的弹力越大。

(3)方向:弹力的方向和物体恢复原状的方向相同。

第五节物体为什么下落1. 原因:物体下落的原因是因为物体受到了地球的吸引,即重力作用。

2. 重力:物体由于受到地球的吸引受到的力,即重力,简称物重,用符号G(gravity)表示。

注意:重力不等于地球的吸引力。

3. 大小:物体受到的重力与物体的质量成正比。

G=mg,g为常数(重力加速度)=9.8N/Kg,表示质量为1Kg的物体受的重力是9.8N. 重力大小还和位置(如纬度,星球,海拔)有关系。

4. 方向:唯一,竖直向下,与水平面垂直。

5. 作用点:重力的作用点称为物体的重心。

重心是一种模型,不是实际的点。

质地均匀,形状规则的物体:重心在物体的几何中心。

形状不规则的物体:可以用悬挂法找。

物体的重心不一定在物体上,可能在物体外,比如空心球。

一般分析中,把物体的重心画在近似几何中心。

第六节摩擦的利与弊1. 摩擦力(f):两个相互接触的物体,当它们做相对运动或相对静止但有相对运动趋势时,就会在接触面上产生一种阻碍相对运动或相对运动趋势的力,这种力就叫摩擦力(friction)。

摩擦力的形式:静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力。

摩擦力普遍性:气体,液体,固体之间都会产生摩擦力。

方向:与物体相对运动(动摩擦)或相对运动趋势(静摩擦)方向相反!可能与物体运动的方向相同,也可能与物体运动的方向相反!既可能是动力,也可能是阻力!大小:动摩擦力与接触面之间的压力,接触面的粗糙程度有关!在接触面粗糙程度一定时,压力越大,动摩擦力越大;在压力一定时,接触面的粗糙程度越大,动摩擦力越大!滚动摩擦小于滑动摩擦!2. 增大或较小摩擦的方法(1)增大摩擦力的方法: a.使接触面更粗糙 b. 增大压力 c. 滑动代替滚动(2)减小摩擦力的方法:a.使接触面光滑 b.减小压力 c.滚动代替滑动 d.使相互接触的物体彼此分离:气垫船,磁悬浮列车,润滑油等。

第七节惯性和牛顿第一定律(惯性定律)1.斜面实验(研究摩擦力对物体运动的影响):⑴三次实验小车都从斜面顶端滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同。

⑵实验得出得结论:在同样条件下,平面越光滑,小车前进地越远。

⑶小车在不同表面运动的距离不同的原因:受到的摩擦力大小不同,摩擦力越大,运动的距离就越短,速度减小得越快,运动的时间就越短。

若水平面越光滑,小车运动的距离越远,速度减小越慢;若水平面绝对光滑,则小车滑下来的速度将保持不变,将作匀速直线运动。

⑷斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法──在实验的基础上,进行理想化推理。

(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端。

2.牛顿第一定律:⑴牛顿总结了伽利略、笛卡儿等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

⑵说明:A、牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检验所以已成为大家公认的力学基本定律之一。

但是,我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

B、牛顿第一定律的内涵:物体不受力,原来静止的物体将保持静止状态,原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动。

C、牛顿第一定律告诉我们:物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因,力可以改变物体的运动状态。

3.惯性:⑴定义:物体保持原来运动状态的性质叫惯性。

⑵说明:惯性是物体的一种属性。

一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关(质量越大,惯性越大),与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

4.惯性与惯性定律(牛顿第一定律)的区别:A、惯性是物体本身的一种属性,而惯性定律是物体不受力时遵循的运动规律。

B、任何物体在任何情况下都有惯性,(即不管物体受不受力、受平衡力还是非平衡力),物体受非平衡力时,惯性表现为“阻碍”运动状态的变化;惯性定律成立是有条件的。

☆人们有时要利用惯性,有时要防止惯性带来的危害,请就以上两点各举两例(不要求解释)。

答:利用:跳远运动员的助跑;用力可以将石头甩出很远;骑自行车蹬几下后可以让它滑行。

防止:小型客车前排乘客要系安全带;车辆行使要保持距离;包装玻璃制品要垫上很厚的泡沫塑料。

第八节二力平衡1.定义:物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态(即平衡状态)称二力平衡。

2.二力平衡条件:二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、两个力在一条直线上。

概括:二力平衡条件用四词概括“同体,等值,反向,共线”。

3.平衡力与相互作用力比较(重点):相同点:①大小相等;②方向相反;③作用在一条直线上不同点不同点:平衡力作用在一个物体上,相互作用力作用在两个物体上!4.力和运动状态的关系:物体受力条件物体运动状态说明静止匀速直线运动平衡状态力不是产生(维持)运动的原因,惯性是维持物体运动的受非平衡力合力不为0力是改变物体运动状态的原因5.应用:应用二力平衡条件解题要画出物体受力示意图。