瘿病

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:43

中医关于“瘿病”的病因病机和治则治法瘿病的发生主要是由情志内伤、饮食及水土失宜、体质因素等引起,肝郁则气滞,脾伤则气结,气滞则津停,脾虚则酿生痰湿,痰气交阻,血行不畅,则气、血、痰结而成本病。

一、病因1.情志内伤忿郁恼怒或忧愁思虑日久,肝气失于条达,气机郁滞,则津液不得正常输布,易于凝聚成痰,气滞痰凝,壅结颈前,则形成瘿病。

正如《诸病源候论·瘿候》所云:“瘿者,由忧惠气结所生”,“动气增患”。

《济生方·瘿瘤论治》云:“夫瘿瘤者,多由喜怒不节,忧思过度,而成斯疾焉。

大抵人之气血,循环一身,常欲无滞留之患,调摄失宜,气凝血滞,为为瘤。

”2.饮食及水土失宜饮食失调,或居住在高山地区,水土失宜,一是影响脾胃的功能,使脾失健运,不能运化水湿,聚而生痰;二是影响气血的正常运行,致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前则发为瘿病。

《圣济总录》所谓的“泥瘿”即由此所致。

《诸病源候论·瘿候》谓“饮沙水”“诸山水黑土中出泉流”容易发生瘿病。

《杂病源流犀烛·颈项病源流云:“西北方依山聚涧之民,食溪谷之水,受冷毒之气,其间妇女,往往生结囊如瘿。

”这些均说明瘿病的发生与水土因素有密切关系。

3.体质因素妇女以肝为先天,妇女的经、孕、产、乳等生理特点与肝经气血有密切关系,遇有情志、饮食等致病因素,常引起气郁痰结、气滞血瘀及肝郁化火等病理变化,故女性易患病。

另外,素体阴虚之人,痰气郁滞之后易于化火,更加伤阴,常使病机复杂,病程缠绵难愈。

二、病机瘿病的基本病机是气滞、痰凝、血瘀壅结项前。

初期多为气机郁滞,津停痰聚,痰气搏结日久则可引起血脉瘀阻,进而气、痰、瘀三者合而为患。

病理性质以实证居多,久病由实致虚,可见气虚、阴虚等虚候或虚实夹杂之候。

在本病的病变过程中,常发生病机转化。

如痰气郁结日久可化火,形成肝火亢盛证;火热内盛,耗伤阴津,导致阴虚火旺之候,其中以心、肝阴虚最为常见;气滞或痰气郁结日久,则深入血分,血液运行不畅,形成痰结血瘀之候。

瘿病的简介瘿病是由于情志内伤,饮食及水土失宜等因素引起的,以致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前为基本病机,以颈前喉结两旁结块肿大为主要临床特征的一类疾病。

瘿病一名,首见于《诸病源候论·瘿候》。

在中医着作里,又有称为瘿、瘿气、瘿瘤、瘿囊、影袋等名称者。

早在公元前三世纪,我国已有关于瘿病的记载。

战国时期的《庄子·德充符》即有“瘿”的病名。

而《吕氏春秋·尽数篇》所说的“轻水所,多秃与瘿人”不仅记载了瘿病的存在,而且现察到瘿的发病与地理环境密切有关。

《三国志·魏书》引《魏略》谓:贾逵“发愤生瘿,后所病稍大,自启愿欲令医割之”,而曹操劝告贾逵:“吾闻,十人割瘿九人死”,这个历史故事说明,在公元三世纪前,已经进行过手术治疗瘿病的探索。

《肘后方》首先用昆布、海藻治疗瘿病。

《诸病源候论·瘿候》指出瘿病的病因主要是情志内伤及水土因素。

谓:“瘿者由忧恚气结所生,亦曰饮沙水,沙随气人于脉,搏颈下而成之。

”“诸山水黑土中,山泉流者,不可久居,常食令人作瘿病,动气增患。

”《千金要方》及《外台秘要》记载了数十个治疗瘿病的方剂,其中常用到海藻、昆布、羊靥、鹿靥等药,表明此时对含碘药物及用甲状腺作脏器疗法已有相当认识。

《圣济总录·瘿瘤门》指出瘿病以山区发病较多,“山居多瘿颈,处险而瘿也”。

并从病因的角度将五瘿作了归类,“石瘿、泥瘿、劳瘿、忧瘿、气瘿是为五瘿。

石与泥则因山水饮食而得之;忧、劳、气则本于七情”。

《三因极一病证方论·瘿瘤证治》主要根据瘿病局部证候的不同,提出了瘿病的另外一种分类法:“坚硬不可移者,名曰石瘿;皮色不变,即名肉瘿;筋脉露结者,名筋瘿;赤脉交络者,名血瘿;随忧愁消长者,名气瘿”,并谓“五瘿皆不可妄决破,决破则脓血崩溃,多致夭枉。

”《儒门事亲·瘿》谓:“海带、海藻、昆布三味,皆海中之物,但得二味,投之于水瓮中,常食亦可消矣”,以之作为防治瘿病的方法。

中医关于“瘿病”的证治分类一、气郁痰阻1.临床表现:颈前喉结两旁结块肿大,质软不痛,颈部觉胀,胸闷,喜太息,或兼胸胁窜痛,病情常随情志波动,苔薄白,脉弦。

2.证机概要:气机郁滞,痰浊塞阻,凝结颈前。

4.代表方:四海舒郁丸。

5.常用药:昆布、海带、海藻、海螵蛸、海蛤壳、浙贝母化痰软坚,消瘿散结;郁金、青木香、青陈皮疏肝理气;桔梗载诸药上行,兼以利咽。

若肝气不疏明显而见胸闷、胁痛者,加柴胡、枳壳、香附、延胡索、川楝子;咽部不适,声音嘶哑者,加牛蒡子、木蝴蝶、射干利咽消肿。

二、痰结血瘀1.临床表现:颈前喉结两旁结块肿大,按之较硬或有结节,肿块经久消,胸,纳差,舌质暗或紫,苔薄白或白腻,脉弦或涩。

2.证机概要:痰气交阻,血脉瘀滞,搏结成瘿。

3.治法:理气活血,化痰消瘿。

4.代表方:海藻玉壶汤。

5.常用药:海藻、昆布、海带化痰软坚,消瘿散结;青皮、陈皮、半夏、胆南星、浙贝母、连、甘草理气化痰散结;当归、赤芍、川芎、丹参养血活血。

若胸闷不舒者,加郁金、香附、积壳理气开郁;郁久化火而见烦热、舌红苔黄、脉数者,加夏枯草、丹皮、玄参、栀子;纳差、便溏者,加白术、茯苓、山药;结块较硬或有结节者,加黄药子、三棱、莪术、露蜂房、僵蚕等;结块坚硬且不可移者,加土贝母、莪术、山慈菇、天葵子、半枝莲、犀黄丸等散瘀通络,解毒消肿。

三、肝火旺盛1.临床表现:颈前喉结两旁轻度或中度肿大,一般柔软光滑,烦热,容易出汗,性情急躁易,眼球突出,手指颤抖,面部烘热,口苦,舌质红,苔薄黄,脉弦数。

2.证机概要:痰气交阻,气郁化火,塞结颈前。

3.治法:清肝泻火,消瘿散结。

4.代表方:栀子清肝汤合消瘰丸加减。

前方清肝泻火,后方清热化痰,软坚散结。

5.常用药:柴胡疏肝解郁;栀子、丹皮清泻肝火;当归养血活血;白芍柔肝;牛蒡子散热利咽消肿;生牡蛎、浙贝母化痰软坚散结;玄参滋阴降火。

若肝火旺盛,烦躁易怒,脉弦数者,加龙胆草、黄芩、青黛、夏枯草;手指颤抖者,加石决明、钩藤、白蒺藜、天麻平肝息风;胃热内盛而见多食易饥者,加生石膏、知母。

瘿病基本知识及注意事项

瘿病为颈部常见之证,局部呈弥漫性或结节性肿大,肿块皮色不变,无疼痛,不破溃,缠绵难消。

本病只要由于饮食过偏,七情郁结所致。

甲状腺功能亢进可参照本病护理。

【情志调护】

1、避免情绪激动,工作、生活中注意劳逸结合,心胸开阔,保持良好的心态。

2、家属要理解病人因疾病而易怒、烦躁、缺乏耐心及易疲劳的特点,避免不良刺激,为病人创造良好的休息环境,保持室内凉爽,安静,衣服宜宽松,柔软。

【保健知识】

1、注意劳逸结合,起居有常,勿太过疲劳。

2、突眼患者外出时需戴墨镜,以防强光、风沙和灰尘的刺激并要低盐饮食,睡眠时取头高位,减轻局部肿胀。

3、定期复查甲状腺功能T3,T4,TSH。

4、服用抗甲状腺药物应按医嘱长期坚持,不能自行减量或漏服,停服。

脉搏减慢,体重增加是治疗有效的标志。

如脉搏每分钟超过100次,应通知医

生。

注意有无粒细胞减少的表现,如咽炎、淋巴结肿大、发热、皮疹、黄疸等,及时就诊。

【饮食指导】

饮食宜多餐,保证摄入足够的维生素、矿物质、蛋白质,多食黄豆、猪肾、蛋黄等含富B族维生素和磷的膳食;避免咖啡,浓茶,可乐类饮料;戒烟酒;忌食海产品等含碘高的食物,使用无碘盐烹调。

多饮水,避免进食过多粗纤维食物。

【食疗方】

1、桑椹桂圆饮:鲜桑椹60克,桂圆肉30克,将两者洗净加适量炖,药汁并饮,每日2次

2、豆腐烩汤:豆腐4块,西红柿50克,木耳、冬笋、豌豆各15克,湿淀粉9克,加佐料共烩汤。

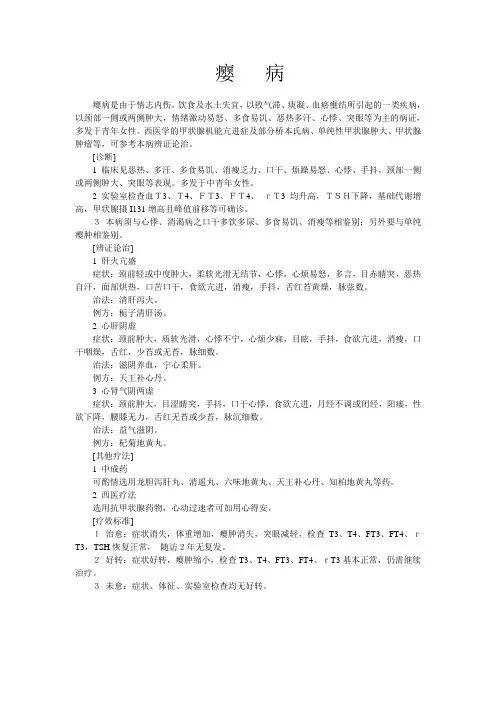

瘿病瘿病是由于情志内伤,饮食及水土失宜,以致气滞、痰凝、血瘀壅结所引起的一类疾病,以颈部一侧或两侧肿大,情绪激动易怒、多食易饥、恶热多汗、心悸、突眼等为主的病证,多发于青年女性。

西医学的甲状腺机能亢进症及部分桥本氏病、单纯性甲状腺肿大、甲状腺肿瘤等,可参考本病辨证论治。

[诊断]1 临床见恶热、多汗、多食易饥、消瘦乏力、口干、烦躁易怒、心悸、手抖,颈部一侧或两侧肿大、突眼等表现。

多发于中青年女性。

2 实验室检查血T3、T4、FT3、FT4、rT3均升高,TSH下降,基础代谢增高,甲状腺摄I131增高且峰值前移等可确诊。

3本病须与心悸、消渴病之口干多饮多尿、多食易饥、消瘦等相鉴别;另外要与单纯瘿肿相鉴别。

[辨证论治]1 肝火亢盛症状:颈前轻或中度肿大,柔软光滑无结节,心悸,心烦易怒,多言,目赤睛突,恶热自汗,面部烘热,口苦口干,食欲亢进,消瘦,手抖,舌红苔黄燥,脉弦数。

治法:清肝泻火。

例方:栀子清肝汤。

2 心肝阴虚症状:颈前肿大,质软光滑,心悸不宁,心烦少寐,目眩,手抖,食欲亢进,消瘦,口干咽燥,舌红,少苔或无苔,脉细数。

治法:滋阴养血,宁心柔肝。

例方:天王补心丹。

3 心肾气阴两虚症状:颈前肿大,目涩睛突,手抖,口干心悸,食欲亢进,月经不调或闭经,阳痿,性欲下降,腰膝无力,舌红无苔或少苔,脉沉细数。

治法:益气滋阴。

例方:杞菊地黄丸。

[其他疗法]1 中成药可酌情选用龙胆泻肝丸、消遥丸、六味地黄丸、天王补心丹、知柏地黄丸等药。

2 西医疗法选用抗甲状腺药物,心动过速者可加用心得安。

[疗效标准]1治愈:症状消失,体重增加,瘿肿消失,突眼减轻,检查T3、T4、FT3、FT4、rT3,TSH恢复正常,随访2年无复发。

2好转:症状好转,瘿肿缩小,检查T3、T4、FT3、FT4、rT3基本正常,仍需继续治疗。

3未愈:症状、体征、实验室检查均无好转。

瘿病的病因主要是情志内伤和饮食及水土失宜,但也与体质因素有密切关系。

1.情志内伤由于长期忿郁恼怒或忧思郁虑,使气机郁滞、肝气失于条达。

津液的正常循行及输布均有赖气的统帅。

气机郁滞,则津液易于凝聚成痰。

气滞痰凝,壅结颈前,则形成瘿病。

其消长常与情志有关。

痰气凝滞日久,使气血的运行也受到障碍而产生血行瘀滞,则可致瘿肿较硬或有结节。

2.饮食及水土失宜饮食失调,或居住在高山地区,水土失宜,一则影响脾胃的功能,使脾失健运,不能运化水湿,聚而生痰;二则影响气血的正常运行,痰气瘀结颈前则发为瘿病。

在古代瘿病的分类名称中即有泥瘿土瘿之名。

3.体质因素妇女的经、孕、产、乳等生理特点与肝经气血有密切关系,遇有情志、饮食等致病因素,常引起气郁痰结、气滞血瘀及肝郁化火等病理变化,故女性易患瘿病。

另外,素体阴虚之人,痰气郁结之后易于化火,更加伤阴,易使病情缠绵。

由上可知,气滞痰凝壅结颈前是瘿病的基本病理,日久引起血脉瘀阻,以致气、痰、瘀三者合而为患。

部分病例,由于痰气郁结化火,火热耗伤阴津,而导致阴虚火旺的病理变化,其中尤以肝、心两脏阴虚火旺的病变更为突出。

瘿病初起多实,病久则由实致虚,尤以阴虚、气虚为主,以致成为虚实夹杂之证。