常见病中医辨证治疗

- 格式:ppt

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:35

中医治疗常见病的临床经验与技巧中医药作为我国传统医学的瑰宝,具有悠久的历史和广泛的临床应用,拥有丰富的治疗常见病的经验和技巧。

下面将从常见病的分类及治疗原则、病症的辨证论治以及方药的应用等几个方面,进行详细阐述。

一、常见病的分类及治疗原则常见病主要包括感冒、咳嗽、腹泻、便秘、头痛、失眠等,针对不同的病症,中医药有着独特的治疗原则。

例如,对于感冒这类风寒感冒,中医强调清热解表、宣肺化饮的治疗原则,常用的方药有麻黄汤和葛根汤等。

而对于腹泻这类湿热腹泻,中医则强调利湿泄热、健脾止泻的治疗原则,常用的方药有苦苓汤和黄连石膏汤等。

二、病症的辨证论治在中医临床中,辨证论治是非常重要的环节。

辨证是指根据患者的病症表现,运用中医理论进行全面分析。

例如,对于头痛这一常见病,可以根据患者的头痛位置、性质、伴随症状等,将其辨证为肝阳上亢型、肝火上炎型、血虚头痛型等不同类型,然后再针对不同类型进行相应治疗。

三、方药的应用方药是中医临床常用的治疗手段之一。

根据患者的病情,选用适宜的方药进行治疗可以起到显著的疗效。

例如,对于内痔出血这一常见病,常用的方药有石膏败血散和大黄蟾合剂等,可以有效止血和清热解毒。

对于口干口渴、大便燥结的情况,常用的方药有桂枝加厚朴杏仁汤等,可以润肠通便。

四、针灸疗法的应用针灸疗法是中医医疗的一项重要治疗手段,广泛用于常见病的治疗中。

针灸可以通过刺激穴位,调节气血运行,以达到治疗疾病的效果。

例如,对于颈椎病这一常见病,可以选用风池、肩井等穴位进行针刺,缓解颈椎病的疼痛和僵硬。

总之,中医治疗常见病拥有丰富的临床经验和技巧。

在实际应用中,医生们可以根据患者的具体情况,采用多种治疗手段的组合,如中药汤剂、针灸疗法、推拿按摩等,以期达到更好的治疗效果。

然而,需要强调的是,中医药治疗常见病与西医药治疗并非对立,而是相辅相成。

因此,在接受中医治疗时,应与西医进行合理衔接,根据具体情况选择合适的治疗方法,以提高治疗效果和患者的康复率。

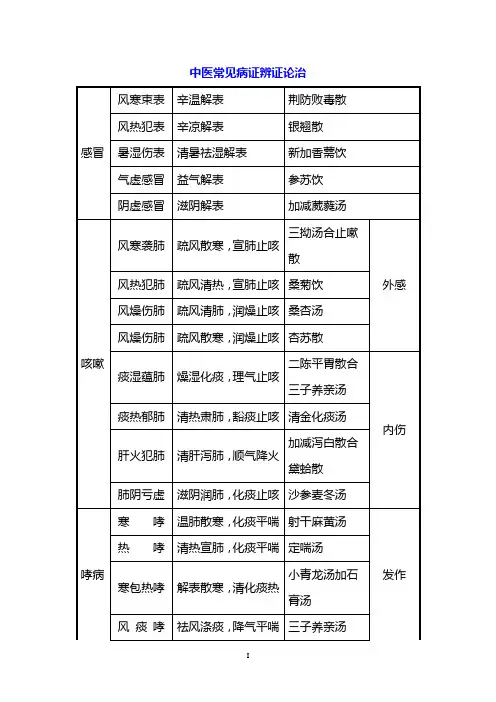

中医常见病证辨证论治中医常见病证辨证论治在中医中,常见的病症有很多种,需要进行辨证论治。

以下是一些常见的病症及其治疗方法。

风寒束表辛温解表,风热犯表辛凉解表,感冒暑湿伤表清暑祛湿解表,气虚感冒益气解表,阴虚感冒滋阴解表。

这些病症都是表现为感冒的症状,需要根据不同的体质和病情进行不同的治疗。

其中包括风寒、风热、暑湿等不同的表现,需要选用不同的药物进行治疗。

风寒袭肺疏风散寒,宣肺止咳。

荆防败毒散,银翘散,新加香薷饮,参苏饮,加减葳蕤汤,三拗汤合止嗽散。

这些药物主要用于治疗风寒袭肺和咳嗽等症状。

其中包括荆防败毒散、银翘散、新加香薷饮等多种药物,需要根据病情选用不同的药物进行治疗。

外感风热犯肺疏风清热,宣肺止咳桑菊饮。

风燥伤肺疏风清肺,润燥止咳桑杏汤,风燥伤肺疏风散寒,润燥止咳杏苏散。

这些药物主要用于治疗外感风热和风燥伤肺等症状。

其中包括桑菊饮、桑杏汤、杏苏散等多种药物,需要根据病情选用不同的药物进行治疗。

痰湿蕴肺燥湿化痰,理气止咳二陈平胃散合三子养亲汤。

痰热郁肺清热肃肺,豁痰止咳清金化痰汤,肝火犯肺清肝泻肺,顺气降火加减泻白散合黛蛤散。

这些药物主要用于治疗痰湿和痰热等症状。

其中包括二陈平胃散合三子养亲汤、清金化痰汤、加减泻白散合黛蛤散等多种药物,需要根据病情选用不同的药物进行治疗。

肺阴亏虚滋阴润肺,化痰止咳沙参麦冬汤。

寒哮温肺散寒,化痰平喘射干麻黄汤,热哮清热宣肺,化痰平喘定喘汤。

这些药物主要用于治疗肺阴亏虚和哮喘等症状。

其中包括沙参麦冬汤、射干麻黄汤、定喘汤等多种药物,需要根据病情选用不同的药物进行治疗。

寒包热哮解表散寒,清化痰热小青龙汤加石膏汤,风痰哮祛风涤痰,降气平喘三子养亲汤,虚哮补肺纳肾,降气化痰平喘固本汤。

这些药物主要用于治疗寒包热哮和风痰哮等症状。

其中包括小青龙汤加石膏汤、三子养亲汤、固本汤等多种药物,需要根据病情选用不同的药物进行治疗。

肺肾气虚补肺纳肾,降气平喘平喘固本汤,肺阴亏损滋阴润肺,虚火灼肺滋阴降火,气虚耗伤益气养阴,阴阳虚损滋阴补阳。

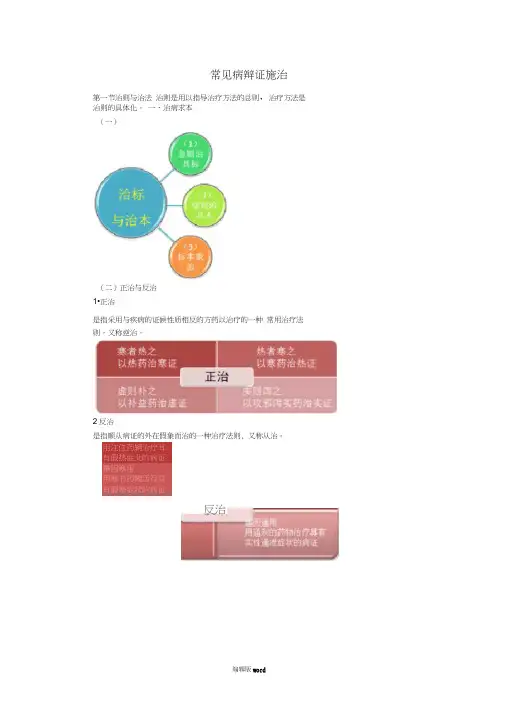

常见病辩证施治第一节治则与治法 治则是用以指导治疗方法的总则,治疗方法是治则的具体化。

一、治病求本 (一)(二)正治与反治1•正治是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种 常用治疗法则,又称逆治。

2反治是指顺从病证的外在假象而治的一种治疗法则,又称从治。

用注住药辆治疗耳 有假热症北的病证 舉因寒用用寒书药糊活行具 有假寒症状的病证反治:■、扶正与祛邪(一)扶正与祛邪的区别扶正L•扶助正u 捷商机体抗邪・扶正英屈扌卜山方袪>卜.•祛除病邪,便邪去正安•祛邪參用泻实之法____________________________________________________________________________________________ 鼻(二)扶正祛邪的运用1扶正适用于以正气虚为主要矛盾,而邪气也不盛的虚性病证。

2祛邪适用于以邪实为主要矛盾,而正气未衰的实性病证。

3•扶正与祛邪兼用适用于正虚邪实病证,而且两者同时兼用则扶正不留邪,祛邪又不会伤正。

4•先祛邪后扶正适用于虽为邪盛正虚,但正气尚能耐攻,或同时兼顾扶正反会助邪的病证,则应先祛邪而后扶正5•先扶正后祛邪适用正虚邪实,以正虚为主的病人。

因正气过于虚弱,若兼以攻邪,则反而更伤正气,故应先扶正而后祛邪。

三、调整阴阳对于阴阳啊衰.即阴液或阳气的一方虚篩丽蠡丁**阳中求阴-揭阴中求阳”I四、三因制宜三因制宜,即因时、因地、因人制宜,是指治疗疾病要根据季节、地域以及人体的体质、性别、年龄等不同而制定适宜的治疗方法。

(一)因时制宜的原则和临床应用根据不同季节气候特点,来考虑治疗用药的原则。

“用寒远寒、用凉远凉、用温远温、用热远热”。

(二)因地制宜的原则和临床应用根据不同地域的地理特点,来考虑治疗用药的原则疾病的发生,其根本即是阴阳的相对平衡遭到破坏,出现偏盛偏衰的结果。

(三)因人制宜的原则和临床应用根据病人年龄、性别、体质、生活习惯等不同特点,来考虑治疗用药的原则第二节常见病的辩证论治举例感冒感冒续表咳嗽续表喘证续表胸痹续表不寐续表胃痛续表续表泄泻续表便秘续表中风(一)半身不遂(二)语言不利头痛续表眩晕续表消渴续表淋证续表阳痿续表郁证虚劳续表痹证续表中暑续表乳癖痤疮续表痔疮续表续表跌打损伤续表续表月经不调续表续表痛经崩漏续表带下过多续表绝经前后诸症积滞厌食续表鼻渊口疮咽喉肿痛续表(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的配合和支持)。

中医临床常见疾病辨证与治疗实践中医作为中国传统医学的重要组成部分,在临床实践中对于常见疾病的辨证与治疗具有独特的贡献。

下面将就中医临床常见疾病的辨证与治疗实践进行探讨。

1. 伤风感冒:伤风感冒是人们常见的疾病之一,在中医中常被归类为“风寒感冒”或者“风热感冒”。

针对风寒感冒的辨证较为明显,常见的表现有恶寒、头痛、喉咙痛,舌苔白等。

治疗方面,以温散寒邪为主要手段,常用药物有葱姜汤、麻黄汤等。

而风热感冒则表现为发热、头痛、咽痛等,治疗上以清热解毒为主要方法,常用药物有银翘散、板蓝根颗粒等。

2. 消化不良:消化不良常见的症状有胃胀、腹痛、恶心等,中医认为其主要原因是脾胃虚弱。

治疗上主要从调理脾胃入手,可以选用六君子汤、升梁汤等健脾和胃的方剂。

同时,中医强调饮食调理,要注意饮食的规律与多食用易于消化的食物,避免过饱或过饥。

3. 高血压:高血压是一种较为常见的慢性疾病,中医认为其主要原因为肝阳上亢、肾阴不足。

治疗上,可采用降肝阳、益肾阴的方法进行治疗。

常用的方剂有天王补心丹、金匮肾气丸等。

此外,中医强调平衡饮食与生活习惯,建议患者多进行锻炼、保持心情愉快,同时尽量避免辛辣食物的摄入。

4. 痛经:痛经是女性常见的疾病之一,中医认为其主要病机为气滞血瘀。

针对痛经的辨证,常见的有气滞血瘀型、寒凝血瘀型、气虚血瘀型等。

治疗时可以采用活血化瘀的方法,常用的方剂有通络活血丸、血府逐瘀汤等。

此外,中医还强调在痛经期间尽量保持温暖,避免受凉与过度劳累。

5. 失眠:失眠是一种常见的睡眠障碍症状,中医认为其主要病机为心神不安、阴血不足。

治疗上可以采用安神定志、补益心血的方法进行治疗。

常用的方剂有安神补心丸、七神定志丸等。

此外,中医还强调保持良好的生活习惯与情绪调节,避免熬夜和过度使用电子设备。

总而言之,中医临床常见疾病的辨证与治疗实践是中医学的核心内容之一。

通过对疾病的辨证以及中医方剂的应用,可以更好地理解疾病的发病机制,并制定适合患者个体情况的治疗方案。

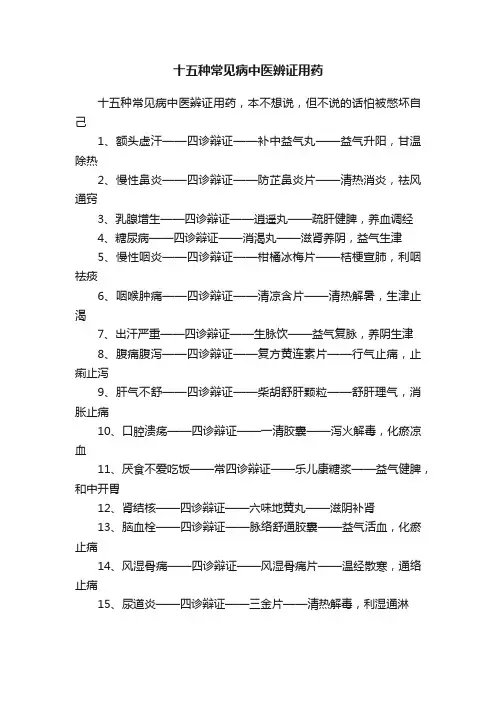

十五种常见病中医辨证用药

十五种常见病中医辨证用药,本不想说,但不说的话怕被憋坏自己

1、额头虚汗——四诊辩证——补中益气丸——益气升阳,甘温除热

2、慢性鼻炎——四诊辩证——防芷鼻炎片——清热消炎,祛风通窍

3、乳腺增生——四诊辩证——逍遥丸——疏肝健脾,养血调经

4、糖尿病——四诊辩证——消渴丸——滋肾养阴,益气生津

5、慢性咽炎——四诊辩证——柑橘冰梅片——桔梗宣肺,利咽祛痰

6、咽喉肿痛——四诊辩证——清凉含片——清热解暑,生津止渴

7、出汗严重——四诊辩证——生脉饮——益气复脉,养阴生津

8、腹痛腹泻——四诊辩证——复方黄连素片——行气止痛,止痢止泻

9、肝气不舒——四诊辩证——柴胡舒肝颗粒——舒肝理气,消胀止痛

10、口腔溃疡——四诊辩证——一清胶囊——泻火解毒,化瘀凉血

11、厌食不爱吃饭——常四诊辩证——乐儿康糖浆——益气健脾,和中开胃

12、肾结核——四诊辩证——六味地黄丸——滋阴补肾

13、脑血栓——四诊辩证——脉络舒通胶囊——益气活血,化瘀止痛

14、风湿骨痛——四诊辩证——风湿骨痛片——温经散寒,通络止痛

15、尿道炎——四诊辩证——三金片——清热解毒,利湿通淋。

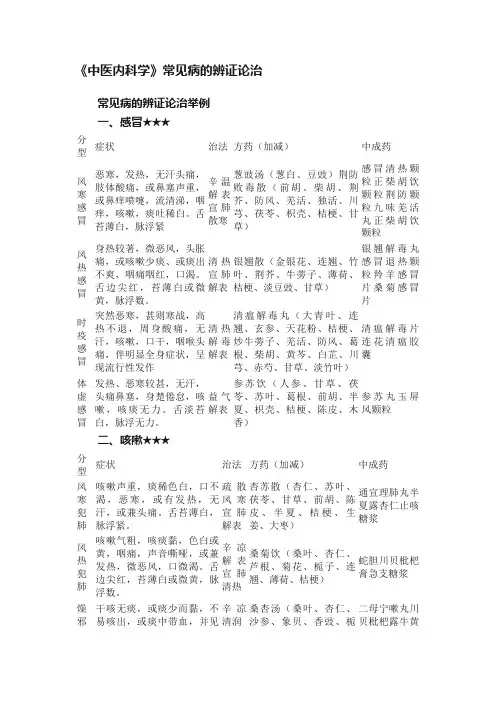

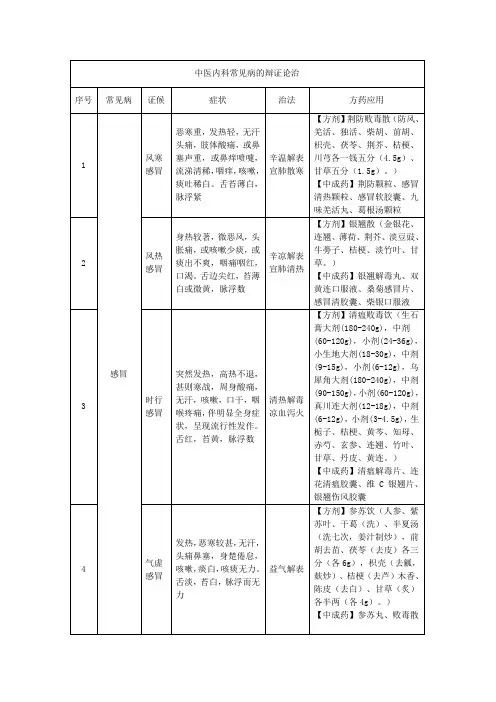

《中医内科学》常见病的辨证论治常见病的辨证论治举例一、感冒★★★分型症状治法方药(加减)中成药风寒感冒恶寒,发热,无汗头痛,肢体酸痛,或鼻塞声重,或鼻痒喷嚏,流清涕,咽痒,咳嗽,痰吐稀白。

舌苔薄白,脉浮紧辛温解表宣肺散寒葱豉汤(葱白、豆豉)荆防败毒散(前胡、柴胡、荆芥、防风、羌活、独活、川芎、茯苓、枳壳、桔梗、甘草)感冒清热颗粒正柴胡饮颗粒荆防颗粒九味羌活丸正柴胡饮颗粒风热感冒身热较著,微恶风,头胀痛,或咳嗽少痰、或痰出不爽,咽痛咽红,口渴。

舌边尖红,苔薄白或微黄,脉浮数。

清热宣肺解表银翘散(金银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子、薄荷、桔梗、淡豆豉、甘草)银翘解毒丸感冒退热颗粒羚羊感冒片桑菊感冒片时疫感冒突然恶寒,甚则寒战,高热不退,周身酸痛,无汗,咳嗽,口干,咽喉头痛,伴明显全身症状,呈现流行性发作清热解毒解表清瘟解毒丸(大青叶、连翘、玄参、天花粉、桔梗、炒牛蒡子、羌活、防风、葛根、柴胡、黄芩、白芷、川芎、赤芍、甘草、淡竹叶)清瘟解毒片连花清瘟胶囊体虚感冒发热、恶寒较甚,无汗,头痛鼻塞,身楚倦怠,咳嗽,咳痰无力。

舌淡苔白,脉浮无力。

益气解表参苏饮(人参、甘草、茯苓、苏叶、葛根、前胡、半夏、枳壳、桔梗、陈皮、木香)参苏丸玉屏风颗粒二、咳嗽★★★分型症状治法方药(加减)中成药风寒犯肺咳嗽声重,痰稀色白,口不渴,恶寒,或有发热,无汗,或兼头痛。

舌苔薄白,脉浮紧。

疏散风寒宣肺解表杏苏散(杏仁、苏叶、茯苓、甘草、前胡、陈皮、半夏、桔梗、生姜、大枣)通宣理肺丸半夏露杏仁止咳糖浆风热犯肺咳嗽气粗,咳痰黏,色白或黄,咽痛,声音嘶哑,或兼发热,微恶风,口微渴。

舌边尖红,苔薄白或微黄,脉浮数。

辛凉解表宣肺清热桑菊饮(桑叶、杏仁、芦根、菊花、栀子、连翘、薄荷、桔梗)蛇胆川贝枇杷膏急支糖浆燥邪干咳无痰,或痰少而黏,不易咳出,或痰中带血,并见辛凉清润桑杏汤(桑叶、杏仁、沙参、象贝、香豉、栀二母宁嗽丸川贝枇杷露牛黄伤肺鼻燥咽干。

中医内科常见病证辨证与方法

中医内科常见病证辨证与方法包括以下步骤:

1. 观察症状:观察病人的症状,包括面色、舌苔、脉象等,以判断病情的轻重缓急。

2. 辨明病因:根据病人的症状,辨明病因,如风寒、湿热、痰火等,以便采取相应的治疗方法。

3. 确定病位:根据病人的症状和体征,确定病变的脏腑部位,如心、肝、脾、肺、肾等,以便针对病位进行治疗。

4. 区分证候:根据病人的症状和体征,区分不同的证候,如风寒证、湿热证、痰火证等,以便采取不同的治疗方法。

5. 制定治疗方案:根据病因、病位、证候等情况,制定合适的治疗方案,包括中药治疗、针灸推拿等。

6. 随诊调整:在治疗过程中,随时观察病人的病情变化,及时调整治疗方案,以确保治疗效果。

总之,中医内科常见病证辨证与方法需要综合考虑病人的症状、病因、病位、证候等多个方面,制定个性化的治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

中医临床常见病症的辨证施治中医是中国古老的医学体系,具有悠久的历史和丰富的理论体系。

中医理论强调“辨证施治”,即根据患者的病情、病因以及个体差异,从整体的角度来进行辨证论治。

本文将从常见的疾病类别出发,讨论中医的辨证施治方法,帮助我们更好地理解和应用中医的治疗原则。

一、感冒类疾病的辨证施治感冒是最常见的疾病之一,中医将其归为“风寒”、“风热”、“风湿”等不同的证候类型。

对于风寒感冒,常见的辨证施治包括清热解表、祛风散寒的中药方剂,如麻黄汤;对于风热感冒,常用清热解毒、清热泻火的中药方剂,如银翘散;对于风湿感冒,常用祛风除湿、温经散寒的中药方剂,如桂枝汤。

二、消化系统疾病的辨证施治消化系统疾病包括胃炎、胃溃疡、肠炎等,中医将其归为“湿热”、“寒凝”、“气滞”等不同的证候类型。

对于湿热胃炎,常用清热利湿、健脾和胃的中药方剂,如龙胆泻肝汤;对于寒凝胃痛,常用温中散寒、行气止痛的中药方剂,如理中丸;对于气滞腹胀,常用化湿和中、理气健脾的中药方剂,如香砂六君子汤。

三、呼吸系统疾病的辨证施治呼吸系统疾病如哮喘、慢性支气管炎等,中医将其归为“肺热”、“痰湿”、“肺虚”等不同的证候类型。

对于肺热咳喘,常用清肺热、化痰止咳的中药方剂,如平喘丸;对于痰湿咳嗽,常用祛痰化湿、健脾和胃的中药方剂,如苓桂术甘汤;对于肺虚喘息,常用益气补肺、养阴润燥的中药方剂,如六味地黄丸。

四、心脑血管系统疾病的辨证施治心脑血管系统疾病如高血压、中风等,中医将其归为“肝阳上亢”、“痰湿内蕴”、“气虚血瘀”等不同的证候类型。

对于肝阳上亢导致的高血压,常用平肝降压、清热利水的中药方剂,如天王补心丸;对于痰湿内蕴引发的中风,常用祛痰化湿、活血化瘀的中药方剂,如荆防败毒散;对于气虚血瘀引起的冠心病,常用益气活血、祛瘀通络的中药方剂,如玄参麦冬汤。

五、骨伤科疾病的辨证施治骨伤科疾病如骨折、关节炎等,中医将其归为“气血受阻”、“寒湿困滞”、“痰瘀不散”等不同的证候类型。

中医内科常见病证辨证思路与方法中医内科是中医学中的重要分支,涉及诊断、治疗和预防内科常见病的疾病。

在中医内科中,辨证施治是核心方法之一。

以下是中医内科常见病证辨证思路与方法的讨论。

一、心脑血管疾病心脑血管疾病包括高血压、冠心病、中风等疾病。

中医内科辨证思路的关键是通过观察病人的脉搏、舌苔、气色等综合病情,进行辨证施治。

根据中医理论,心脑血管疾病的主要病机是气血运行不畅、瘀阻脉络、气滞血瘀等。

中医辨证方法包括望、闻、问、切四诊。

通过望、闻、问、切,观察病人的面色是否苍白、面浮红赤,眼睛有无充血,脉搏是否有力、有节律,以及病人是否有头晕、心悸等症状,可以初步辨别病情。

例如,高血压患者常表现为面色偏红、心悸、头晕等症状。

中医辨证可根据脉搏是否有力、舌质是否偏红、舌苔是否黄厚等来判断病人的病情及辨证类型。

常见辨证类型包括肝阳上扰、脾虚湿浊、肾精亏虚等。

治疗方法可以通过开窍利水、补益心气、平肝舒筋等来调理。

二、呼吸道疾病呼吸道疾病主要包括感冒、支气管炎、哮喘等。

中医内科辨证思路的关键是通过望、闻、问、切四诊来观察病人的症状及体征。

根据中医理论,呼吸道疾病的主要病机是外感风邪、内生痰热等。

常见辨证类型包括风寒、风热、痰湿等。

中医辨证可以通过观察病人是否有发热、咳嗽、咳痰等症状,以及舌苔颜色、脉搏等进行初步辨识。

例如,在感冒患者中,若呈现发热、咳嗽、鼻塞等症状,舌苔薄白,脉搏浮紧,说明患者体内有风寒之邪。

治疗方法可以通过解表散寒、祛风散痹、清热燥湿等来调理。

三、消化系统疾病消化系统疾病包括胃炎、胃溃疡、肠炎等。

中医内科辨证思路的关键是通过望、闻、问、切四诊来观察病人的症状及体征。

根据中医理论,消化系统疾病的主要病机是饮食不节、情志不遂等。

常见辨证类型包括寒湿蕴结、热毒蕴结、脾胃虚弱等。

中医辨证可以通过观察病人是否有消化不良、腹痛、恶心呕吐等症状,以及舌苔颜色、脉搏等进行初步辨识。

例如,在胃炎患者中,若呈现腹痛、恶心呕吐等症状,舌苔厚重,脉搏滑数,说明患者体内有胃热之邪。

25个常见病中医诊断与治疗操作中医对常见病的诊断与治疗操作有很多,下面介绍其中的25个常见病的中医诊断和治疗方法。

1.感冒:中医通过望、闻、问、切的方法,观察病人的舌苔、脉象等,诊断出感冒属于风寒、风热、风湿等不同类型,然后采用相应的中药治疗。

2.咳嗽:中医会根据咳嗽的类型(干咳、痰多、痰黄等)结合脉象、舌诊等判断咳嗽的病因,然后使用中药治疗。

3.哮喘:中医诊断哮喘主要通过观察病人的呼吸状况,发现痰鸣音、喘息等特征,然后采用中药调理呼吸系统。

4.胃炎:中医通过询问病人的食欲、胃脘是否胀痛等症状,观察舌苔、脉象等,判断出胃炎的病因,然后使用中药进行治疗。

5.肠胃积食:中医会观察病人的饮食习惯、大便状况等,通过问诊和望诊等方法判断出积食的原因,然后使用中药治疗。

6.脚气:中医会通过观察腿部的水肿程度、皮肤红斑等,通过问诊等方法判断脚气的病因,然后使用中药治疗。

7.血压高:中医通过测量病人的血压值,观察其舌像、脉搏等,判断出高血压的类型(阳盛阴虚等),然后使用中药进行调理。

8.高血脂:中医通过检测病人的血脂水平,观察其舌苔、脉象等,判断出高血脂的原因(脾胃湿热、肝肾阴虚等),然后采用中药治疗。

9.糖尿病:中医通过检测病人的血糖水平,观察舌苔、脉象等,判断出糖尿病的类型(阴虚、痰瘀等),然后采用中药进行治疗。

10.冠心病:中医通过询问病人的症状(胸闷、气短等),观察舌诊、脉象等,判断出冠心病的病因(气郁、血瘀等),然后使用中药调理。

11.消化不良:中医通过询问病人的食欲、大便等,观察舌苔、脉搏等,判断出消化不良的原因(脾胃虚寒、湿热等),然后使用中药治疗。

12.肺炎:中医通过观察病人的咳嗽、呼吸等症状,检查舌苔、脉象等,判断出肺炎的类型(风寒、湿热等),然后采用中药治疗。

13.中风:中医通过观察病人的肢体活动、言语、舌苔、脉象等,判断出中风的类型(脑风、寒凝等),然后使用中药进行调理。

14.心脏病:中医通过询问病人的症状(心悸、胸闷等),检查舌苔、脉搏等,判断出心脏病的类型(心阳虚、心火旺等),然后使用中药调理。

中西医结合中医辨证治疗(内科)█一、急性上呼吸道感染(感冒)█1风寒束表(苔薄白而润脉浮或浮紧)治法:辛温解表。

方药:荆防败毒散加减(荆芥、防风、人参、羌活、独活、前胡、柴胡)2风热犯表(苔薄白微黄边尖红脉浮数)治法:辛凉解表。

方药:银翘散(银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子)3暑湿伤表(苔薄黄而腻脉濡数)治法:清暑祛湿解表。

方药:新加香薷饮(香薷、银花、厚仆、鲜扁豆花、连翘、藿香)4气虚感冒(舌淡苔白脉浮无力)治法:益气解表。

方药:参苏饮(人参、紫苏叶、葛根、前胡、半夏)5阴虚感冒(舌红少苔脉细数)治法:滋阴解表。

方药:加减葳蕤汤(葳蕤、生葱白、桔梗、白薇、淡豆豉)█二、急性气管-支气管炎(咳嗽)█1风寒袭肺(苔薄白脉浮或浮紧)治法:疏风散寒,宣肺止咳。

方药:三拗汤(麻黄、杏仁、甘草、半夏、橘红、苏子)合止嗽散(桔梗、荆芥、紫苑、百部、白前)2风热犯肺证(苔薄黄脉浮数或浮滑)治法:疏风清热,宣肺止咳。

方药:桑菊饮加减(桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷)3燥热伤肺(舌尖红苔薄黄而干脉浮数或小数)治法:疏风润燥,清燥止咳。

方药:桑杏汤加减(桑叶、杏仁、沙参、浙贝母、豆豉)4凉燥伤肺(苔薄白而干脉浮紧)治法:轻宣凉燥,润肺止咳。

方药:杏苏散加减(杏仁、苏叶、桔梗、前胡、百部)█三、慢性支气管炎(咳嗽、喘证)█实证1、风寒犯肺(苔薄白而滑脉浮紧)治法:宣肺散寒,化痰止咳。

方药:三拗汤(麻黄、杏仁、甘草、半夏、橘红、苏)2、风热犯肺(苔薄白或黄脉浮或滑数)治法:清热解表,止咳平喘。

方药:麻杏石甘汤加减(麻黄、杏仁、石膏、甘草、知母)3、痰浊阻肺(苔厚腻色白脉滑)治法:燥湿化痰,降气止咳。

方药:二陈汤合三子养亲汤加减(半夏、陈皮、茯苓、炙甘草、苏子、白芥子、莱菔子、苍术、厚朴、党参、白术)4、痰热郁肺(苔黄腻脉滑数)治法:清热化痰,宣肺止咳。

方药:桑白皮汤加减(桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、黄芩、黄连)5、寒饮伏肺(苔白滑或白腻脉弦紧)治法:温肺化饮,散寒止咳。