陶瓷艺术——南京博物馆青花瓷调研报告

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:2

南京博物院考察报告篇一:南京博物馆调研报告南京博物馆调研报告调研时间: XX 年 5 月 2 日调研地点: 南京市中山东路 321 号调研学生: 岳天宁调研对象: 南京市博物馆调研目的: 通过对博物馆的参观调研,对一些场馆的观察,并对具体的案例进行分析, 增加关于陶瓷艺术等方面的知识.简介:南京博物院是中国最早创建的博物馆之一,是一座大型综合性的省级历史与艺术类博物馆。

馆内珍藏有40余万件代表中华民族灿烂文化的精品。

新石器时代的陶器、玉器、石器,商周青铜器,六朝青瓷器,隋唐宋元明清的金银器、玉器、瓷器以及历朝历代的手工业制品,无一不展示出历史文化的进步。

陶艺馆与瓷器馆相邻,位于艺术馆一楼。

中国古代陶瓷艺术既是一部艺术史,又是一部社会生活史,是我们认识古社会生动形象的风俗画卷。

内容: 陶艺馆——陶器馆展出了从新石器时代到明代的近100件陶器珍品。

如猪形陶罐、陶豆等就是当时古人们的日常生活用品,馆中的汉代陶佣生动活泼,生活气息浓厚;唐代舞佣、动物佣、唐三彩充分的反映出了盛唐高度发达的经济。

瓷器馆——在南京博物院所藏的42万件文物中,瓷器藏品占了一半,达20多万件。

大多为明清时代的官窑传世品,明清瓷器陈列馆展出了近600件精选展品,展品年代从明朝洪武到清朝宣统,展品品种包括青花,五彩,釉里红等十余种精品,其中既有迄今发现最早的釉上红彩残盘,也有弥足珍贵受古玩界追捧的珐琅彩小碗,陈列的时代主线明确,陈列的展品品种丰富,让人觉得琳琅满目,流连忘返。

与陶瓷艺术课程相关的明清瓷器馆是我此次观赏研究的重点,观看之后对于以下几件陶瓷甚是感兴趣。

特此去查看了有关它们的详细资料。

在瓷器中盛行于元明两朝的梅瓶,向来备受人们瞩目,而南京博物院收藏的两件梅瓶:釉里红岁寒三友纹梅瓶和“赏赐”梅瓶都是其中的珍品,前者是现存的惟一一件带盖子而且保存完整的洪武釉里红梅瓶。

岁寒三友纹梅瓶高41.7厘米,造型优美,器型完整无缺,岁寒三友指松树、绿竹、梅花三种常绿植物,象征着高洁的志向,是元代文人画的常用题材。

南京博物馆考察报告篇一:南京博物馆调研报告南京博物馆调研报告调研时间: 2012 年 5 月 2 日调研地点: 南京市中山东路321 号调研学生: 岳天宁调研对象: 南京市博物馆调研目的: 通过对博物馆的参观调研,对一些场馆的观察,并对具体的案例进行分析, 增加关于陶瓷艺术等方面的知识.简介:南京博物院是中国最早创建的博物馆之一,是一座大型综合性的省级历史与艺术类博物馆。

馆内珍藏有40余万件代表中华民族灿烂文化的精品。

新石器时代的陶器、玉器、石器,商周青铜器,六朝青瓷器,隋唐宋元明清的金银器、玉器、瓷器以及历朝历代的手工业制品,无一不展示出历史文化的进步。

陶艺馆与瓷器馆相邻,位于艺术馆一楼。

中国古代陶瓷艺术既是一部艺术史,又是一部社会生活史,是我们认识古社会生动形象的风俗画卷。

内容: 陶艺馆——陶器馆展出了从新石器时代到明代的近100件陶器珍品。

如猪形陶罐、陶豆等就是当时古人们的日常生活用品,馆中的汉代陶佣生动活泼,生活气息浓厚;唐代舞佣、动物佣、唐三彩充分的反映出了盛唐高度发达的经济。

瓷器馆——在南京博物院所藏的42万件文物中,瓷器藏品占了一半,达20多万件。

大多为明清时代的官窑传世品,明清瓷器陈列馆展出了近600件精选展品,展品年代从明朝洪武到清朝宣统,展品品种包括青花,五彩,釉里红等十余种精品,其中既有迄今发现最早的釉上红彩残盘,也有弥足珍贵受古玩界追捧的珐琅彩小碗,陈列的时代主线明确,陈列的展品品种丰富,让人觉得琳琅满目,流连忘返。

与陶瓷艺术课程相关的明清瓷器馆是我此次观赏研究的重点,观看之后对于以下几件陶瓷甚是感兴趣。

特此去查看了有关它们的详细资料。

在瓷器中盛行于元明两朝的梅瓶,向来备受人们瞩目,而南京博物院收藏的两件梅瓶:釉里红岁寒三友纹梅瓶和“赏赐”梅瓶都是其中的珍品,前者是现存的惟一一件带盖子而且保存完整的洪武釉里红梅瓶。

岁寒三友纹梅瓶高厘米,造型优美,器型完整无缺,岁寒三友指松树、绿竹、梅花三种常绿植物,象征着高洁的志向,是元代文人画的常用题材。

一、前言随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对于精神文化的需求日益增长。

作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分,青花瓷以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,吸引了无数人的目光。

为了更好地传承和弘扬这一传统文化,我们团队在暑期开展了一次以“青花瓷”为主题的社会实践活动。

以下是本次实践活动的详细报道。

二、实践背景与目的1. 背景青花瓷,又称瓷都青花,是中国传统瓷器中的瑰宝。

它起源于唐代,成熟于元代,盛行于明清两代。

青花瓷以其精美的图案、独特的工艺和丰富的文化内涵,成为了中国瓷器文化的代表之一。

然而,在现代社会,随着生活节奏的加快和文化的多元化,青花瓷的传统工艺和历史文化逐渐被人们忽视。

2. 目的本次暑期社会实践旨在通过参观陶瓷博物馆、走访民间艺人、体验制作过程等方式,让团队成员深入了解青花瓷的历史、文化、工艺,增强对传统文化的认同感和传承意识,同时提高团队的合作能力和实践能力。

三、实践过程1. 参观陶瓷博物馆为了全面了解青花瓷的历史和文化,我们首先来到了我国著名的景德镇陶瓷博物馆。

在讲解员的带领下,我们参观了博物馆内的各个展厅,详细了解了青花瓷的起源、发展、制作工艺以及历代名家的代表作品。

通过参观,我们深刻感受到了青花瓷的魅力和中华民族的智慧。

2. 走访民间艺人为了进一步了解青花瓷的制作工艺,我们来到了景德镇一家有着百年历史的民间陶瓷作坊。

在这里,我们有幸见到了一位经验丰富的老艺人。

他亲自为我们演示了青花瓷的制作过程,从选料、制坯、绘画、烧制到成品,每个环节都充满了匠心独运。

老艺人还向我们传授了一些制作技巧,让我们亲身体验了制作青花瓷的乐趣。

3. 体验制作过程在实践过程中,我们团队分组进行制作青花瓷的体验。

从制作坯体到绘制图案,每个环节都需要细心和耐心。

虽然过程中遇到了不少困难,但在团队成员的共同努力下,我们最终完成了自己的作品。

通过这次体验,我们更加深刻地体会到了传统工艺的严谨和精细。

青花分析报告概述本报告通过对青花的分析,对其历史背景、起源、特征及在艺术领域的价值进行全面的阐述,以期增进对青花的了解。

历史背景青花是指由中国宜兴和景德镇等地生产的青花瓷器。

青花在中国历史上有着悠久的传统,起源可以追溯到宋代。

青花以其独特的装饰风格和精美的工艺而闻名,成为中国瓷器制作史上的重要里程碑。

起源青花的起源可以追溯到元代,但真正的发展和成熟却始于明代。

明代的青花瓷釉色深浅适中,青花的纹样以花卉、山水、人物和动物题材为主,笔触流畅、纹饰繁复。

清代的青花则更加细腻,纹饰更加精致,成为了青花制作的鼎盛时期。

特征青花瓷器的最大特征是釉底勾勒纹饰,即在釉下用蓝色颜料勾勒纹样,然后在高温下烧成,呈现出深邃而独特的青蓝色。

青花的纹样多样,既有花卉、鸟兽等自然风景,也有人物故事和传统文化题材。

青花的纹饰精细、细腻,给人以高雅、典雅的感觉。

艺术价值青花在艺术领域有着极高的价值。

首先,青花作为中国古代瓷器的代表,具有较高的历史和文化价值。

其次,青花瓷器因其独特的装饰风格和精湛的工艺技术,成为了艺术品收藏界的热门。

不仅在中国,青花在国际艺术市场上也极受欢迎,拍卖价格屡创新高。

最后,青花瓷器在审美价值上具有独特魅力,其蓝白相间的色彩和精美的纹饰,赋予了作品深远的内涵和艺术韵味。

发展前景随着人们对传统文化的重视和对艺术品的追求,青花的市场需求将持续增长。

国内外的收藏者和投资者对青花瓷器的关注度也越来越高。

随着技术的发展,研发新工艺和创新设计,将进一步推动青花瓷器的发展。

结论通过本报告,我们对青花的历史背景、起源、特征及其在艺术领域的价值进行了全面的分析。

青花作为中国瓷器制作史上的重要里程碑,具有丰富的历史和文化内涵。

青花瓷器以其独特的装饰风格和精湛的工艺技术,在艺术领域具有极高的价值。

随着人们对传统文化的重视,青花的发展前景广阔。

未来,我们可以期待青花在艺术市场上的更大表现和价值提升。

青花瓷研究报告

青花瓷是中国传统的陶瓷工艺之一,其历史可追溯到唐代。

在元代,青花瓷享有很高

的声誉,并成为中国与海外贸易的重要物品之一。

作为中国传统文化的代表之一,青花瓷

对中国文化和陶瓷文化的发展有着不可替代的贡献。

青花瓷最大的特点是色彩单一,主要以蓝色为主,通常是在白色瓷器上使用蓝色颜料,通过自然气氛下自然烧制而成。

青花瓷采用了传统的手工技艺,在中国陶瓷产业中被视为

珍贵的文化遗产。

青花瓷的生产过程主要分为几个步骤。

首先是挑选原材料,通常使用粘土、石英、长

石和瓷石等,进行混合和研磨。

接下来是塑形和搓制,其次在瓷器上涂上蓝色颜料,等待

瓷器变干后进行首次烧制。

在首次烧制完成后,瓷器进行整修和润色,并进行第二次烧制,最后经过冷却、清洁、包装等步骤,最终成为一件精美的青花瓷作品。

青花瓷的美,受到了许多人的喜爱,不仅因为它独特的美学价值,还因为它的收藏价值。

青花瓷在中国陶瓷收藏市场上一直受到高度关注,其价格也随着几百年的发展不断攀升。

青花瓷在现代的生产中仍然有其独特的地位和意义。

中国现代制造业的快速发展使得

生产效率和技术水平得到了极大的提高,并且使用了许多现代化的工具和材料,从而使得

青花瓷的生产难度得到了大大的降低,成为了更便于大众消费的文物产品。

综上所述,青花瓷作为中国传统文化中的重要元素,已经成为了代表中华民族文化的

一种宝贵遗产。

旨在传承和发扬这一传统文化的艺术形式,同时也为现代陶瓷艺术的发展

提供了新的思路和启示。

南京市博物馆:南京地区明代墓葬出土龙泉窑青瓷浅析宋代盛极一时的龙泉窑青瓷,经过元代至明代,有衰退之势,但在明代仍然继续烧造,特别是在明初,于全国制瓷业中还占有一定的地位,成书于洪武二十年的曹格《格古要论》载:“古龙泉窑,在今浙江处州府,龙泉窑,今日处器,青瓷。

”明人所谓“处州瓷”“处器”就是指龙泉青瓷。

宋元时期是龙泉窑烧造的高峰,而明代以后的龙泉窑青瓷,历来被看作是强弩之末。

现在学术界也通常认为:明代龙泉青瓷,胎体厚重,釉层凝重,与元代作品相比稍逊一筹,与轻盈灵秀的宋代梅子青、粉青瓷相比更有差距。

在这种传统观念的影响下,明代部分龙泉青瓷产品的高超烧造水平几乎没有被世人所重视。

龙泉窑是一个庞大的青瓷窑系,其产品在全国大部分地区均有发现。

南京地区明代墓葬中出土了一批龙泉窑青瓷,且大多集中在功臣、高官及其家族墓中,它们不仅数量众多,而且造型精。

这批明代龙泉窑青瓷的发现为我们研究龙泉窑在明代的发展提供了相关的实物资料。

过去学术界对龙泉窑青瓷的认识不够,同时也缺乏翔实可靠的明代龙泉窑窑址的发掘报告,使我们很难深入研究龙泉窑青瓷各方面的问题,而明代龙泉青瓷研究更是相对比较滞后。

2006年9月~2007年1月,浙江省文物考古研究所、北京大学文博学院和龙泉青瓷博物馆联合对龙泉窑的枫洞岩窑址进行了科学的发掘,发掘面积达1600多平方米,揭露了明确的明代初年地层,出土了一批制作工整、纹样精细、釉色滋润、器形庞大的瓷器,其精美程度是以往龙泉窑瓷器中少见的,为我们研究明代龙泉青瓷提供了可靠的新素材[1]。

笔者通过将这次发掘的遗迹与南京地区明代墓葬出土的龙泉青瓷进行比较,发现了许多值得研究和探讨的问题,现将南京市博物馆历年来发掘出土的明代纪年墓龙泉青瓷作一简介,并对其中相关问题进行浅析。

一、出土龙泉窑青瓷简介1、薛显墓洪武二十年青釉瓷碗一件。

明洪武,高6.3厘米,口径16.4厘米,底径5.3厘米。

灰白胎,通体施青釉,釉色青黄,土浸较重,碗内底与底足无釉。

青花瓷文化调研报告青花瓷文化调研报告(一)一、引言青花瓷,作为中国陶瓷的代表之一,具有悠久的历史和独特的艺术魅力,是中国传统文化的瑰宝之一。

本篇调研报告旨在深入探讨青花瓷的起源、发展以及其对中国传统文化的影响。

二、青花瓷的起源青花瓷始于唐代晚期,盛行于元明清时期。

它以青花为主要装饰特征,青花由青色颜料在白色釉下进行绘制,色彩鲜艳而浓郁,具有强烈的艺术表现力。

青花绘制技法的发展得益于瓷器釉下彩绘技术的成熟,釉下彩绘技术的出现使得青花得以在瓷器上得以进行表现。

据考古学家的研究,青花瓷的起源地有很多争议,部分学者认为它起源于伊斯兰文化的影响下,而另一些学者则认为它源于中国。

无论其起源如何,青花瓷在宋代达到了巅峰,成为瓷器生产中的重要品种,为后世所传承。

三、青花瓷的发展青花瓷在元明清时期得到了进一步的发展和创新。

明代青花瓷器的造型多样,除了传统的瓶、罐、盘等器型外,还出现了很多新颖的创作,如游戏盘、笔洗等。

青花纹饰的题材也变得更加广泛,既有传统的花草鸟兽、山水人物等,也有外来文化的影响,如伊斯兰风格的纹饰。

清代是青花瓷的全盛时期,青花瓷器在技术、工艺和装饰等方面达到了一个高峰。

清代青花瓷器不仅造型雅致、工艺精湛,而且纹饰多样,题材内容丰富,不管是花卉、鸟兽、山水还是人物故事,都能以青花的形式展现出来,给人以美的享受。

四、青花瓷对中国传统文化的影响青花瓷作为中国传统文化的重要组成部分,对中国传统文化产生了深远的影响。

首先,青花瓷以其独特的装饰风格和精湛的工艺技巧,成为了中国陶瓷艺术的代表之一,为后世的陶瓷制作提供了重要的艺术素材和技术参考。

其次,青花瓷的纹样和题材往往是中国传统文化的集中体现,如花鸟、山水、兽脸等。

这些纹样不仅展示了中国传统文化的审美观念和价值取向,更使得青花瓷成为了传统文化的代表之一。

再次,青花瓷的传播与贸易促进了中国与其他文化之间的交流与融合。

历史上,青花瓷作为一种珍贵的商品,通过“丝绸之路”和海上贸易等渠道远销海外,成为了中外文化交流的重要媒介。

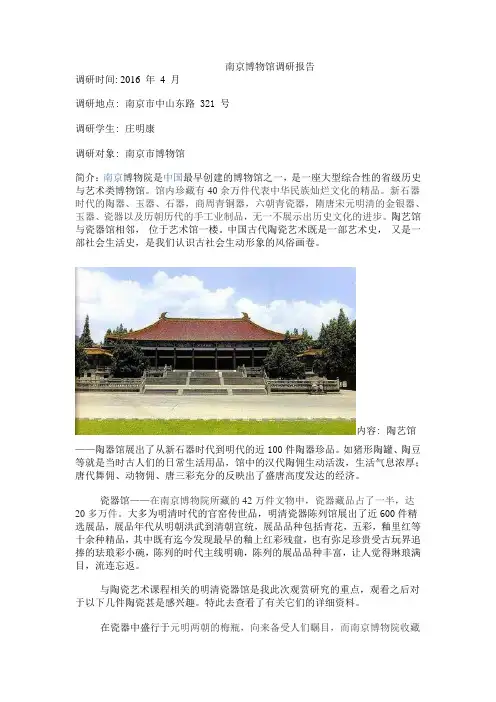

南京博物馆调研报告调研时间: 2016 年 4 月调研地点: 南京市中山东路 321 号调研学生: 庄明康调研对象: 南京市博物馆简介:南京博物院是中国最早创建的博物馆之一,是一座大型综合性的省级历史与艺术类博物馆。

馆内珍藏有40余万件代表中华民族灿烂文化的精品。

新石器时代的陶器、玉器、石器,商周青铜器,六朝青瓷器,隋唐宋元明清的金银器、玉器、瓷器以及历朝历代的手工业制品,无一不展示出历史文化的进步。

陶艺馆与瓷器馆相邻,位于艺术馆一楼。

中国古代陶瓷艺术既是一部艺术史,又是一部社会生活史,是我们认识古社会生动形象的风俗画卷。

内容: 陶艺馆——陶器馆展出了从新石器时代到明代的近100件陶器珍品。

如猪形陶罐、陶豆等就是当时古人们的日常生活用品,馆中的汉代陶佣生动活泼,生活气息浓厚;唐代舞佣、动物佣、唐三彩充分的反映出了盛唐高度发达的经济。

瓷器馆——在南京博物院所藏的42万件文物中,瓷器藏品占了一半,达20多万件。

大多为明清时代的官窑传世品,明清瓷器陈列馆展出了近600件精选展品,展品年代从明朝洪武到清朝宣统,展品品种包括青花,五彩,釉里红等十余种精品,其中既有迄今发现最早的釉上红彩残盘,也有弥足珍贵受古玩界追捧的珐琅彩小碗,陈列的时代主线明确,陈列的展品品种丰富,让人觉得琳琅满目,流连忘返。

与陶瓷艺术课程相关的明清瓷器馆是我此次观赏研究的重点,观看之后对于以下几件陶瓷甚是感兴趣。

特此去查看了有关它们的详细资料。

在瓷器中盛行于元明两朝的梅瓶,向来备受人们瞩目,而南京博物院收藏的两件梅瓶:釉里红岁寒三友纹梅瓶和“赏赐”梅瓶都是其中的珍品,前者是现存的惟一一件带盖子而且保存完整的洪武釉里红梅瓶。

岁寒三友纹梅瓶高41.7厘米,造型优美,器型完整无缺,岁寒三友指松树、绿竹、梅花三种常绿植物,象征着高洁的志向,是元代文人画的常用题材。

也许是追求画面对称的缘故,明代洪武朝的岁寒三友纹饰都添绘一株芭蕉,这件梅瓶也不例外。

陶瓷青花研究报告陶瓷青花是中国传统瓷器工艺的一种流派,它以其细腻的画面和深淡相宜的色彩而闻名于世。

本文将从青花的历史渊源、制作工艺和艺术特点等方面进行探讨。

青花最早出现在唐代中期,而真正盛行于元代。

在宋代之前,中国瓷器主要以青白釉为主,而青花则是在釉上进行画花的一种技艺。

青花的产生源于中亚蓝花和波斯蓝花的影响,经过改进和创新后形成了具有浓厚中国特色的青花。

制作青花的工艺复杂,需要经过瓷胎制作、上釉、罩釉、短期烧制、绘画等多个步骤。

首先,制作瓷胎需要选用粘土等原材料,然后通过搅拌、过水、过筛等处理工序,最后经过成形、干燥等过程制成瓷胎。

接下来,瓷胎上釉,目的在于保护瓷胎和增加瓷器的光泽。

之后进行罩釉,帮助绘画更好地附着在瓷器表面,增强陶瓷的透明度。

随后进行短期烧制,一般烧制温度介于1200至1300度之间。

最后,进行绘画,需要使用细毛笔和颜料进行作画,通过多次绘画和烧制的反复,才能形成细腻、色彩丰富的青花纹样。

青花的艺术特点主要表现在绘画技法和纹饰图案方面。

在绘画技法上,青花以细腻、精巧的线条和层次丰富的色彩运用为特点。

青花画面通常以自然景观和人物故事为主题,运用鱼、鸟、植物等多种图案来表现,同时也常配以浪花、云气、山川等意象。

在纹饰图案方面,青花采用铅秤法,通过线描或浅浸的方式进行绘制,使得纹样更加细腻。

常见的纹样有缠枝花卉、游龙戏凤、莲花咏春等。

总的来说,陶瓷青花是中国传统瓷器工艺的一种精髓,以其独特的制作工艺和艺术特点为人们所称道。

青花不仅具有观赏价值,更是中国瓷器文化的重要代表之一。

随着时代的发展,青花瓷的制作工艺不断创新,新的青花瓷品种也不断涌现,使得传统的青花瓷艺术焕发出新的生机。

一、前言随着我国传统文化的复兴,越来越多的年轻人开始关注和了解我国的非物质文化遗产。

为了更好地传承和弘扬这一优秀的文化遗产,今年暑期,我选择了参观青瓷博物馆,进行了一次别开生面的暑期社会实践活动。

通过这次实践,我对青瓷文化有了更深入的了解,也体会到了传统工艺的魅力。

二、实践背景青瓷,作为中国瓷器的重要组成部分,历史悠久,文化底蕴深厚。

它起源于商周时期,成熟于东汉,鼎盛于唐宋,是中国古代制瓷业的瑰宝。

青瓷以其独特的釉色、精美的造型和丰富的纹饰,成为了中国瓷器史上的一个重要里程碑。

此次社会实践,旨在通过参观青瓷博物馆,了解青瓷的历史、工艺和文化内涵,提高自己的文化素养。

三、实践过程(一)参观青瓷博物馆在暑期社会实践的第一天,我来到了位于某市的青瓷博物馆。

一进入博物馆,就被馆内古朴典雅的建筑风格所吸引。

馆内分为多个展区,分别展示了青瓷的历史、工艺、艺术和影响。

在历史展区,我了解到青瓷的起源和发展历程。

从最初的原始青瓷到唐宋时期的官窑青瓷,青瓷的发展经历了无数次的变革和创新。

在工艺展区,我看到了青瓷制作的各个环节,包括选料、拉坯、修坯、施釉、烧制等。

这些精湛的工艺让我对青瓷的制作过程有了更直观的认识。

在艺术展区,我被青瓷的精美造型和丰富纹饰所震撼。

无论是瓶、罐、碗、盘等生活用品,还是佛像、观音等宗教器物,都展现出极高的艺术价值。

这些作品不仅反映了当时的社会风貌,也体现了古代人民的智慧和审美情趣。

(二)聆听专家讲座为了更深入地了解青瓷文化,我还参加了博物馆举办的专家讲座。

讲座中,专家详细介绍了青瓷的历史、工艺、艺术特点以及青瓷在国内外的影响。

通过讲座,我对青瓷有了更加全面的认识。

(三)亲身体验青瓷制作在实践活动的最后,我有幸参观了青瓷制作工坊,并亲身体验了青瓷制作的过程。

在老师的指导下,我尝试了拉坯、修坯等基本工艺。

虽然过程并不容易,但我依然感受到了传统工艺的严谨和精细。

四、实践成果与体会(一)成果通过这次暑期社会实践,我取得了以下成果:1. 对青瓷的历史、工艺、艺术和文化内涵有了更深入的了解;2. 增强了自己的文化素养,提高了审美能力;3. 学会了青瓷制作的基本工艺,为以后的学习和研究打下了基础。

南京市博物馆调研报告5月2日,我们一起来到了南京市博物馆,来丰富一下自己的知识面,拓宽自己的眼界。

以前总是在书本上或者网络中见到过一些著名的陶瓷器。

当老师通知我们本次上课去博物馆调研时,我们都十分兴奋,可以直接亲眼看看这些著名的古董,更加深入的更加直接的了解陶瓷器文化,使我的兴趣大大提高了不少,十分感谢此次的博物馆之行。

来到南京博物馆,被眼前一个个古物所震撼到了,一个个稀世珍宝突然在我的面前。

由于好奇心,我一个一个走上前去欣赏起来,我也了解了许多陶瓷器,如:玉器,瓷器,陶器,青铜器,漆器等许多种类。

说到南京博物馆,一定会首先关注它的镇馆之宝,南京博物馆的“镇馆之宝”是景德镇窑青花萧何追韩信图梅瓶,萧何月下追韩信青花梅瓶的经历非常复杂。

“萧何月下追韩信”,瓷胎质地、青花发色,都更胜一筹,且所绘人物情节逼真传神。

而且像这样的青花梅瓶全世界只有三件,另两件已流传到国外,而且尺寸比这件小,釉色、纹饰也不及这件精美。

青花瓷为元景德镇窑代表瓷器,这是两种极具特色和名贵的品类。

青花着色力强,呈色稳定,纹饰永不褪脱,且风格幽靓典雅,素净秀丽。

光润透亮的青花釉与素雅明净的白胎巧妙配合,互相衬托,颇具中国水墨画之特色,并且标志着由素瓷转为彩瓷的新时代的到来;元青花以其多层次,满画面,主次分明的装饰特征和以彩绘为主兼刻、划、印花的装饰技法,为我国陶瓷艺术的发展开辟了一条新的途径。

此件梅瓶通体绘有各种青花纹饰,虽然纹饰层次多样,但上下饰的西番莲、杂宝、变形莲瓣纹、垂珠纹等都很好地为萧何月下追韩信这个主体纹饰服务了,从而使得整个器物浑然一体而主题鲜明突出。

这件瓷器的画面被放在了梅瓶的腹部,占据着主要的位置整件器物造型端庄、稳重,胎质洁白致密,青花发色苍翠浓艳,而瓶中所绘人物的生动神情尤其精彩:萧何策马狂奔时的焦虑、韩信河边观望的踌躇不定、老艄公持浆而立的期待,都被表现的淋漓尽。

而空白处则衬以苍松、梅竹、山石,显得错落有致。

青瓷调研报告青瓷调研报告一、介绍青瓷是中国古代瓷器中的一种独特陶瓷,以其特殊的青绿色釉面而著名。

作为中国陶瓷传统中的重要一环,青瓷具有悠久的历史和独特的制作工艺,历经千年而不衰。

本次调研报告旨在对青瓷进行深入研究,包括其历史渊源、制作工艺和文化价值。

通过对青瓷的调研,我们将更好地了解中国古代瓷器的发展历程以及传统工艺的重要性。

二、历史渊源青瓷的历史可以追溯到中国的唐代,公元9世纪初出现于北方,继续发展至宋、元等朝代。

青瓷的突出特点是采用冰绿色的高温釉面,采用高温烧制工艺,使得瓷器表面光泽如玉,充满美感。

青瓷在唐代达到了巅峰,成为宫廷贵族喜爱的瓷器之一,同时也开始改变人们对于陶瓷制品的认知。

青瓷在宋代进一步发展,从宫廷逐渐流传到民间。

三、制作工艺青瓷的制作工艺是中国古代陶瓷工艺的瑰宝之一。

首先,需要选择合适的原料,包括瓷土和釉料。

接下来,经过粉碎、筛分等工序将原料加工成适合制作陶瓷的形态。

然后,将制作好的坯体放入窑中进行烧制,具体的烧制工艺包括干燥、烧成和降温等多个环节。

最后,将烧制好的陶瓷釉面进行上釉,釉面上釉之后再进行第二次烧制,最后形成独特的青瓷成品。

四、文化价值青瓷作为中国特有的传统工艺,不仅代表着中国古代的制瓷工艺,更承载了丰富的文化内涵。

首先,青瓷被誉为陶瓷界的一朵奇葩,其独特的釉色和制作工艺在世界范围内享有盛誉。

其次,青瓷作为中国传统文化的重要组成部分,深受人们的喜爱。

青瓷制作过程中注重和谐与平衡,代表了中国传统文化的核心价值观。

此外,青瓷还在文学、绘画等艺术领域中广泛应用,成为中国艺术的重要元素。

五、发展和传承青瓷作为中国瓷器文化的重要代表之一,一直得到重视和保护。

近年来,中国政府通过多种方式推动青瓷的发展和传承。

一方面,加大对青瓷的保护力度,修复古代青瓷作品并加以展示,使更多人了解和认识青瓷的价值。

另一方面,推动青瓷的创新和传统工艺的传承,在新的时代背景下注入新的艺术元素和创意。

青瓷研究报告1500摘要:青瓷是我国古代瓷器的重要品种之一,具有深厚的历史文化底蕴和独特的艺术魅力。

本报告主要通过文献调研和实地考察,系统分析了青瓷的来源、制作工艺、特点以及其在古代社会中的影响。

研究发现,青瓷的独特之处在于其制作工艺中特有的釉下五彩绘画技法以及其高超的烧制技术。

青瓷在古代社会中发挥了重要的经济和文化作用,是中国古代陶瓷文化的重要组成部分。

此外,本报告还对青瓷的保护与传承进行了讨论,并提出了相应的建议与措施。

关键词:青瓷、制作工艺、特点、影响、保护与传承一、引言青瓷是中国古代重要的瓷器品种之一,在我国的陶瓷文化中具有举足轻重的地位。

其制作工艺和特点深受瓷器爱好者和研究者的关注。

本报告旨在系统分析青瓷的起源与发展、制作工艺、特点以及其在古代社会中的影响,并对其保护与传承进行探讨。

二、青瓷的起源与发展青瓷的起源可以追溯到东汉末年,随着制作工艺的不断改进和技术的成熟,青瓷的产量逐渐增加,并广泛应用于各个领域。

三、制作工艺青瓷的制作工艺十分精细,主要包括原料的选择、研磨捏合、成型、烧制以及釉下五彩绘画等环节。

其中,釉下五彩绘画技法是青瓷制作中的独特之处,通过对硅、铜、铁等金属氧化物的调配,实现了青瓷表面的色彩丰富和图案纹饰的生动。

四、青瓷的特点青瓷在色彩、质地和造型方面都具有独特的特点,其釉色呈现出丰富多样的青绿色调,触感光滑细腻,且具有较高的渗水性和抗热性能。

此外,青瓷的形态以及器物的功能也具有一定的特点,如瓷器的装饰性、实用性和礼仪性等。

五、青瓷的影响青瓷在古代社会中发挥了重要的经济和文化作用。

通过对青瓷的远销和贸易,我国与世界各地的文化交流得到了加强。

同时,青瓷的美学价值和烧制工艺也为后世的瓷器制作提供了重要的参考和借鉴。

六、青瓷的保护与传承青瓷作为我国重要的文化遗产,其保护与传承应得到重视。

在现代社会,青瓷的烧制工艺已经逐渐失传,相关技艺也面临着衰退的问题。

因此,加强青瓷的保护研究,加强相关技艺的传承,提高公众对青瓷的认识和欣赏水平是非常重要的。

青瓷调研报告1. 引言青瓷,又称青瓷器,在中国古代陶瓷文化中占有重要地位。

其釉色独特,胎质坚固,并有着独特的光泽,成为了中国传统陶瓷的代表之一。

本报告将对青瓷的历史渊源、制作工艺以及当今应用进行调研分析,并探讨其在中国文化中的重要地位。

2. 历史渊源青瓷起源于东汉末年,经过北魏、梁、唐、宋等朝代的发展演变,达到了繁盛阶段。

在宋代,青瓷的制作工艺达到了登峰造极的水平,并流传至今。

青瓷的制作工艺在明清时期达到了巅峰,成为瓷器制作的代表之一。

如今,青瓷已经成为了中国陶瓷文化的瑰宝,并在世界范围内享有盛名。

3. 制作工艺青瓷的制作工艺包括烧制、胎质处理和釉色处理三个主要环节。

3.1 烧制青瓷的烧制工艺相比于其他瓷器更为复杂。

首先,需要选择合适的瓷土作为原料,经过过筛、浸泡和粉碎等处理得到均匀细腻的瓷泥。

然后,将瓷泥制作成具有特定形状的坯体,通过干燥和烧结使其成为胎体。

最后,以特定的温度和气氛进行烧制,从而使青瓷器获得独特的颜色。

3.2 胎质处理青瓷的胎质处理是指在胎体烧制完成后,对其进行琢磨、打磨、涂金属胎沙等处理,以提升触感和外观光泽。

这一环节要求工匠具备高超的技艺和经验,以确保每件青瓷的质量达到最好的状态。

3.3 釉色处理釉色处理是青瓷的重要特征之一。

釉色通常包括青釉、天蓝釉和粉红釉等,每种釉色都有独特的制作工艺和成分配比。

这些釉色使得青瓷呈现出不同的色泽和质感,为其增添了独特的艺术魅力。

4. 当今应用青瓷不仅是中国传统陶瓷的代表之一,也在当今有着广泛的应用。

4.1 艺术品青瓷作为一种传统艺术品,具有独特的制作工艺和精湛的技艺,因此成为了许多收藏家所喜爱的对象。

青瓷的造型多样,图案精美,体现了中国传统文化的博大精深。

4.2 家居装饰青瓷在家居装饰中也有广泛的应用。

无论是作为花瓶、摆件还是餐具,青瓷都能为空间增添一份古朴典雅的气息,体现主人对传统文化的热爱和追求。

很多人在家中摆放一两件青瓷器,就能为整个空间注入一份文化的沉淀。

参观青花瓷调研报告参观青花瓷调研报告一、目的本次调研的目的是了解青花瓷的生产工艺、历史背景以及在现代社会中的应用情况,为即将举办的青花瓷展览提供参考和指导。

二、背景青花瓷是中国古代陶瓷的一种重要类型,以其独特的工艺和浓郁的艺术风格而闻名于世。

它始于元代,盛于明代和清代,如今仍然有很多艺人继承并发扬着这一传统工艺。

三、参观内容1. 生产工艺:参观了一个青花瓷工坊,了解了整个生产过程。

首先,原料选择与配比非常关键,特别是釉料的配制要根据不同需求来进行。

然后,使用传统的轮盘和手工刷子,将釉料均匀地涂抹在陶瓷器皿上,并在瓷器干燥后进行釉烧。

最后,通过高温烧制,使釉料与陶瓷器皿完全融合。

整个过程需要多道工序和耐心。

2. 艺术风格:青花瓷以其鲜明的蓝色和细腻的手工技艺而著称。

观察了许多青花瓷作品,发现蓝色釉料呈现出不同的色调和纹理,如青花、花卉、山水、人物等。

这些作品在色彩运用和构图上都能展示出创作者的独特审美。

3. 历史背景:了解了青花瓷的历史背景和发展过程。

青花瓷在明代和清代达到巅峰,成为贵族和皇室的珍品。

随着时代的变迁和外来文化的影响,青花瓷的风格也在不断演变。

现代的青花瓷作品既保留了传统的工艺,同时也融入了现代艺术元素,展现出独特的魅力。

四、应用情况1. 展览:青花瓷作为中国独有的文化艺术品,经常在各类展览中展出。

其独特的艺术风格和历史底蕴吸引了众多观众的关注和欣赏。

2. 艺术品交易:青花瓷在国内外的艺术品市场上非常受欢迎。

许多藏家和收藏机构会以高价购买优质的青花瓷作品,使其成为了一种稀缺而有价值的投资。

3. 民俗活动:青花瓷的纹饰和风格在中国的传统节日和庆典上经常出现。

例如,蓝色的青花瓷在农历新年期间是富贵和吉祥的象征,人们常会选择青花瓷作为送礼之物。

五、结论通过参观青花瓷工坊和学习其相关知识,可以看出青花瓷作为传统陶瓷工艺的代表,具有极高的艺术价值和文化内涵。

在现代社会中,青花瓷不仅在艺术领域有广泛的应用,还成为了中国文化传统的象征。

南京博物馆调研报告

摘要:青花瓷是中国的代表形象之一,尤其是明清时期的青花瓷更是到达了制造艺术工艺的顶峰。

明代青花瓷造型轻巧秀丽、古朴典雅、线条柔和、圆润,有质朴、庄重的美感。

清代青花瓷的造型前期古拙、丰满、敦厚;中期精巧、秀丽、端正;晚期呆板、稚拙、笨重。

官窑器制作严谨、精致;民窑器则随意、洒脱,画面写意性强。

其中南京博物馆中萧何月下追韩信青花梅瓶更是珍品中的珍品。

关键词:青花瓷萧何月下追韩信青花梅瓶青花把莲纹瓷盘图案纹样

正文:为了更好的了解明清青花瓷的花纹图案材料的选用等特征。

于2012年5月2号,实地南京博物馆瓷器馆考察明清青花瓷。

青花瓷,又称白地青花瓷,是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。

青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧成。

钴料具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。

明代青花成为瓷器的主流。

清康熙时发展到了顶峰。

明朝时期的青花瓷器反映了与外域、外族的文化交流与融合。

纹饰多见各种缠枝或折枝花果、龙凤、海水等。

胎质较以前细腻致密。

釉质肥润,多见橘皮纹。

明初的青花器所用青料以国产料为主,也不排除有少量进口料。

青花发色有的淡蓝,有的泛灰。

前者有一部分有晕散现象。

纹饰布局仍有元代多层装饰的遗风,题材也变化不大,但许多细节已有变化。

明代青花瓷造型轻巧秀丽、古朴典雅、线条柔和、圆润,有质朴、庄重的美感。

清代青花瓷的造型前期古拙、丰满、敦厚;中期精巧、秀丽、端正;晚期呆板、稚拙、笨重。

顺治青花瓷器胎体厚重,胎色较白,釉厚而不匀,缩釉普遍。

釉色微青,器物口沿喜饰一圈酱釉,造型古朴。

①

南京博物馆中藏有清代青花缠枝花卉纹香炉,青花把莲纹瓷盘. 青花四季花卉纹瓷碗,青花山水人物纹笔筒,青花龙纹瓜棱形瓷盖罐,青花山水人物纹敞口尊和明朝青花把莲纹瓷盘,青花婴戏纹瓷碗,宣德缠枝莲纹盘,永乐一束莲等精美的青花瓷。

其中不得不提的是南京博物馆的镇馆之宝--青花萧何追韩信梅瓶②:器高48cm、口径5.5cm、腹径28.5cm、底径16.5cm。

,元末明初文物。

由江西景德镇窑烧造。

胎质洁白细密,青花呈色稳定,腹部以较大的篇幅描绘了“萧何月下追韩信”的中国历史故事。

萧何月下追韩信青花梅瓶,整器瓷胎质地洁白细密,青花呈色稳定,白釉纯净,青花系用进口苏泥勃青料。

无盖,小口,口沿平厚,颈短而细,平肩,肩以下收敛,胫部瘦长,近底部外撇,平底。

整器造型端庄挺秀,腹部绘制“萧何月下追韩信”历史故事。

并以松、竹、梅、芭蕉、山石为背景,形象生动地展开了一幅历史画卷。

画面之外配有五组纹饰带,整个梅瓶装饰繁缛,布局疏密有致,是元末明初青花瓷器中的精粹之作。

萧何月下追韩信青花梅瓶,通体所绘青花纹饰层次多样,其中上、下分别绘饰西番莲、杂宝、变形莲瓣纹、垂珠纹等很好地为腹部主体纹饰---萧何月下追韩信而服务,使整个器物浑然一体而主题鲜明突出。

瓶中所绘人物生动的神情尤其精彩:萧何策马狂奔时的焦虑、韩信河边观望的踌躇不定、老艄公持浆而立的期待,都被表现的淋漓尽致。

在空白处则衬以苍松、梅竹、芭蕉、山石等补充显得错落有致。

整件器物造型端庄、稳重、纹饰宜人漂亮,胎质洁白致密,青花发色苍翠浓艳,用料浓淡相宜,发色明丽,富有层次感,加之遒劲的拓抹绘瓷笔法,使画面有丹青之妙,给人以爱不失手之感。

堪称元末明初青花瓷中的绝品佳作。

纵观整器的文化内涵,梅瓶的主体内容定格在“韩信”和“萧何”的形象上。

韩信头束发髻、身着长袍、手持马缰,徘徊在河岸边,望着波涛滚滚的河水思绪万千、犹豫不决,若登船渡河,建功立业的雄心壮志也将随波而去;若勒马回头,虽有大将之才也无施展之处,是

去是留,难做决定。

他的马似乎也明白了主人的心意,低着头,无精打采地溜达着。

再看河中,一叶轻舟缓缓飘来,向岸边靠拢,船头伫立着一位艄公,他手持木桨,在月光下打量着岸上的渡客,心里可能正在嘀咕着:“都三更半夜了,这位客官到底过不过河呢?”画面的另一边,萧何头戴的冠冕因急行而略显歪斜,须髯逆风飞扬。

他深知,在楚汉战争的重要关头,只有留住韩信这位足智多谋的贤才,才能完成兴邦大业。

整幅画面将萧何求贤若渴、策马狂奔、心急如焚的焦虑;韩信壮志未酬、犹豫不决的愁凝;艄公疑惑不解又满怀期望的神态刻画得淋漓尽致、惟妙惟肖。

另外我个人比较喜欢清代青花把莲纹瓷盘③。

盘口外撇圆唇,平底矮圈足,通体施白釉,釉色白中泛青。

口沿内外双线青花弦纹,盘内青花双圈饰缠枝西番莲纹,外壁四周饰缠枝西番纹。

足部削足露胎。

有淡黄色护胎釉。

足内籇书“大清道光年制”,青花发色淡雅,有层次。

“一把莲”因寓意清廉、高洁成为明青花瓷的主流纹饰,深受人们的喜爱。

盘芯的把莲束越来越粗、越来越密,多了几分写实,少了几分飘逸;外壁也不再绘缠枝莲纹,代之以圆点纹和枝豆纹,而且盘芯和盘壁的留白面积也较元明时期大为减少。

总而言之,明清时期是青花瓷器达到鼎盛又走向衰落的时期。

明永乐、宣德时期是青花瓷器发展的一个高峰,以制作精美著称;从明晚期开始,青花绘画逐步吸收了一些中国画绘画技法的元素。

清康熙时以“五彩青花”使青花瓷发展到了巅峰;清乾隆以后因粉彩瓷的发展而逐渐走向衰退,虽在清末(光绪)时一度中兴,最终无法延续康熙朝的盛势。

总的说来,这一时期的官窑器制作严谨、精致;民窑器则随意、洒脱,画面写意性强;用料烧纸讲究,可以说代表着这一时期中国的光辉形象。

①《现代快报》 2010年03月26日作者:程晓中(南京博物院瓷器专家)

②《国宝档案》2011年0906期

③《常德日报》2012年04月28日作者:王家年。