第四章 知识的性质与分类

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:6

物理笔记第四章知识点总结一、牛顿第一定律:惯性定律1. 一切物体都具有惯性2. 惯性是物体存在并保持其状态的一种性质。

物体不受外力作用时,静止的物体将始终保持静止,而匀速直线运动的物体将保持匀速直线运动。

二、牛顿第二定律:运动定律1. 物体所受的合外力与物体的质量成正比2. 物体所受的合外力的方向与物体所受的加速度方向相同3. 物体所受的合外力与物体的质量和加速度成正比的关系可用公式表示为F=ma,其中F 为物体所受的合外力,m为物体的质量,a为物体的加速度。

三、牛顿第三定律:作用-反作用定律1. 任何两个物体之间的相互作用都会产生两个大小相等、方向相反的作用力。

其中,这两个作用力分别作用在两个物体上。

2. 例如,当一个人站在地面上,他对地面施加一个向下的作用力,地面对他则产生一个向上的反作用力。

这就是作用-反作用定律的典型例子。

四、质量及其测量1. 质量是物体所固有的一种性质,它是反映物体惯性大小的物理量。

2. 质量的国际单位是千克(kg)。

3. 质量的测量可通过天平等仪器进行,常用的天平就是用来测量物体的质量。

五、力及其分类1. 力是使物体改变速度、形状和方向的作用。

2. 根据力的性质和作用对象的不同,力可分为接触力和非接触力。

其中,摩擦力、张力、弹力等为接触力,万有引力、静电力、磁力等为非接触力。

六、质量的重力作用1. 质量的重力作用是质量所受的万有引力,其大小与质量成正比,与所在地的重力加速度成正比。

2. 质量的重力作用公式为F=mg,其中F为质量所受的重力,m为质量,g为重力加速度。

在地球表面,重力加速度约为9.8m/s^2。

七、牛顿运动定律的应用1. 通过牛顿第二定律的公式F=ma,可求解物体所受合外力的大小;物体所受合外力作用的时间;物体所受的合外力对物体所产生加速度的影响等问题。

2. 通过牛顿第三定律,可求解物体之间的作用-反作用力的大小,方向及影响范围等问题。

八、力对物体的作用1. 力对物体的作用可使物体发生变形、改变速度、产生加速度等。

高中数学人教必修第一册第四章知识点讲解对数函数及其性质1.对数函数的概念(1)定义:一般地,我们把函数y =log a x (a >0,且a ≠1)叫做对数函数,其中x 是自变量,函数的定义域是(0,+∞).(2)对数函数的特征:a x 的系数:1a x 的底数:常数,且是不等于1的正实数a x 的真数:仅是自变量x判断一个函数是否为对数函数,只需看此函数是否具备了对数函数的特征.比如函数y =log 7x 是对数函数,而函数y =-3log 4x 和y =log x 2均不是对数函数,其原因是不符合对数函数解析式的特点.【例1-1】函数f (x )=(a 2-a +1)log (a +1)x 是对数函数,则实数a =__________.解析:由a 2-a +1=1,解得a =0,1.又a +1>0,且a +1≠1,∴a =1.答案:1【例1-2】下列函数中是对数函数的为__________.(1)y =log(a >0,且a ≠1);(2)y =log 2x +2;(3)y =8log 2(x +1);(4)y =log x 6(x >0,且x ≠1);(5)y =log 6x .解析:答案:2.对数函数y =log a x (a >0,且a ≠1)的图象与性质(1)图象与性质a >10<a <1图象性质(1)定义域{x |x >0}(2)值域{y |y R }(3)当x =1时,y =0,即过定点(1,0)(4)当x >1时,y >0;当0<x <1时,y <0(4)当x >1时,y <0;当0<x <1时,y >0(5)在(0,+∞)上是增函数(5)在(0,+∞)上是减函数谈重点对对数函数图象与性质的理解对数函数的图象恒在y 轴右侧,其单调性取决于底数.a >1时,函数单调递增;0<a <1时,函数单调递减.理解和掌握对数函数的图象和性质的关键是会画对数函数的图象,在掌握图象的基础上性质就容易理解了.我们要注意数形结合思想的应用.(2)指数函数与对数函数的性质比较解析式y =a x (a >0,且a ≠1)y =log a x (a >0,且a ≠1)性质定义域R (0,+∞)值域(0,+∞)R过定点(0,1)(1,0)单调性单调性一致,同为增函数或减函数奇偶性奇偶性一致,都既不是奇函数也不是偶函数(3)底数a 对对数函数的图象的影响①底数a 与1的大小关系决定了对数函数图象的“升降”:当a>1时,对数函数的图象“上升”;当0<a <1时,对数函数的图象“下降”.②底数的大小决定了图象相对位置的高低:不论是a >1还是0<a <1,在第一象限内,自左向右,图象对应的对数函数的底数逐渐变大.点技巧对数函数图象的记忆口诀两支喇叭花手中拿,(1,0)点处把花扎,若是底数小于1,左上穿点渐右下,若是底数大于1,左下穿点渐右上,绕点旋转底变化,顺时方向底变大,可用直线y =1来切,自左到右a 变大.【例2】如图所示的曲线是对数函数y =log a x 的图象.已知a,43,35,110中取值,则相应曲线C 1,C 2,C 3,C4的a 值依次为()A 43,35,110B 43,110,35C .43,,35,110D .43110,35解析:由底数对对数函数图象的影响这一性质可知,C 4的底数<C 3的底数<C 2的底数<C 1的底数.故相应于曲线C 1,C 2,C 3,C 4,43,35,110.答案:A点技巧根据图象判断对数函数的底数大小的方法(1)方法一:利用底数对对数函数图象影响的规律:在x 轴上方“底大图右”,在x 轴下方“底大图左”;(2)方法二:作直线y =1,它与各曲线的交点的横坐标就是各对数的底数,由此判断各底数的大小.3.反函数(1)对数函数的反函数指数函数y =a x (a >0,且a ≠1)与对数函数y =log a x (a >0,且a ≠1)互为反函数.(2)互为反函数的两个函数之间的关系①原函数的定义域、值域是其反函数的值域、定义域;②互为反函数的两个函数的图象关于直线y =x 对称.(3)求已知函数的反函数,一般步骤如下:①由y =f (x )解出x ,即用y 表示出x ;②把x 替换为y ,y 替换为x ;③根据y =f (x )的值域,写出其反函数的定义域.【例3-1】若函数y =f (x )是函数y =a x (a >0,且a ≠1)的反函数,且f (2)=1,则f (x )=()A .log 2xB .12xC .12log xD .2x-2解析:因为函数y =a x (a >0,且a ≠1)的反函数是f (x )=log a x ,又f (2)=1,即log a 2=1,所以a =2.故f (x )=log 2x .答案:A【例3-2】函数f (x )=3x (0<x ≤2)的反函数的定义域为()A .(0,+∞)B .(1,9]C .(0,1)D .[9,+∞)解析:∵0<x ≤2,∴1<3x ≤9,即函数f (x )的值域为(1,9].故函数f (x )的反函数的定义域为(1,9].答案:B【例3-3】若函数y =f (x )的反函数图象过点(1,5),则函数y =f (x )的图象必过点()A .(5,1)B .(1,5)C .(1,1)D .(5,5)解析:由于原函数与反函数的图象关于直线y =x 对称,而点(1,5)关于直线y =x 的对称点为(5,1),所以函数y =f (x )的图象必经过点(5,1).答案:A 4.利用待定系数法求对数函数的解析式及函数值对数函数的解析式y =log a x (a >0,且a ≠1)中仅含有一个常数a ,则只需要一个条件即可确定对数函数的解析式,这样的条件往往是已知f (m )=n 或图象过点(m ,n )等等.通常利用待定系数法求解,设出对数函数的解析式f (x )=log a x (a >0,且a ≠1),利用已知条件列方程求出常数a 的值.利用待定系数法求对数函数的解析式时,常常遇到解方程,比如log a m =n ,这时先把对数式log a m =n 化为指数式的形式a n =m ,把m 化为以n 为指数的指数幂形式m =k n (k >0,且k ≠1),则解得a =k >0.还可以直接写出1na m =,再利用指数幂的运算性质化简1nm .例如:解方程log a 4=-2,则a -2=4,由于2142-⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以12a =±.又a >0,所以12a =.当然,也可以直接写出124a -=,再利用指数幂的运算性质,得11212214(2)22a ---====.【例4-1】已知f (e x )=x ,则f (5)=()A .e 5B .5eC .ln 5D .log 5e解析:(方法一)令t =e x,则x =ln t ,所以f (t )=ln t ,即f (x )=ln x .所以f (5)=ln 5.(方法二)令e x =5,则x =ln 5,所以f (5)=ln 5.答案:C【例4-2】已知对数函数f (x )的图象经过点1,29⎛⎫⎪⎝⎭,试求f (3)的值.分析:设出函数f (x )的解析式,利用待定系数法即可求出.解:设f (x )=log a x (a >0,且a ≠1),∵对数函数f (x )的图象经过点1,29⎛⎫⎪⎝⎭,∴11log 299a f ⎛⎫== ⎪⎝⎭.∴a 2=19.∴a =11222111933⎡⎤⎛⎫⎛⎫==⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦.∴f (x )=13log x .∴f (3)=111331log 3log 3-⎛⎫= ⎪⎝⎭=-1.【例4-3】已知对数函数f (x )的反函数的图象过点(2,9),且f (b )=12,试求b 的值.解:设f (x )=log a x (a >0,且a ≠1),则它的反函数为y =a x (a >0,且a ≠1),由条件知a 2=9=32,从而a =3.于是f (x )=log 3x ,则f (b )=log 3b =12,解得b=123=5.对数型函数的定义域的求解(1)对数函数的定义域为(0,+∞).(2)在求对数型函数的定义域时,要考虑到真数大于0,底数大于0,且不等于1.若底数和真数中都含有变量,或式子中含有分式、根式等,在解答问题时需要保证各个方面都有意义.一般地,判断类似于y =log a f (x )的定义域时,应首先保证f (x )>0.(3)求函数的定义域应满足以下原则:①分式中分母不等于零;②偶次根式中被开方数大于或等于零;③指数为零的幂的底数不等于零;④对数的底数大于零且不等于1;⑤对数的真数大于零,如果在一个函数中数条并存,求交集.【例5】求下列函数的定义域.(1)y =5(2x -1)(5x -4);(3)y =.分析:利用对数函数y =log a x (a >0,且a ≠1)的定义求解.解:(1)要使函数有意义,则1-x >0,解得x <1,所以函数y =log 5(1-x )的定义域是{x |x <1}.(2)要使函数有意义,则54>0,21>0,211,x x x -⎧⎪-⎨⎪-≠⎩解得x >45且x ≠1,所以函数y =log (2x -1)(5x -4)的定义域是4,15⎛⎫⎪⎝⎭(1,+∞).(3)要使函数有意义,则0.5430,log(43)0,x x ->⎧⎨-≥⎩解得34<x ≤1,所以函数y =的定义域是3<14x x ⎧⎫≤⎨⎬⎩⎭.6.对数型函数的值域的求解(1)充分利用函数的单调性和图象是求函数值域的常用方法.(2)对于形如y =log a f (x )(a >0,且a ≠1)的复合函数,其值域的求解步骤如下:①分解成y =log a u ,u =f (x )这两个函数;②求f (x )的定义域;③求u 的取值范围;④利用y =log a u 的单调性求解.(3)对于函数y =f (log a x )(a >0,且a ≠1),可利用换元法,设log a x =t ,则函数f (t )(t ∈R )的值域就是函数f (log a x )(a >0,且a ≠1)的值域.注意:(1)若对数函数的底数是含字母的代数式(或单独一个字母),要考查其单调性,就必须对底数进行分类讨论.(2)求对数函数的值域时,一定要注意定义域对它的影响.当对数函数中含有参数时,有时需讨论参数的取值范围.【例6-1】求下列函数的值域:(1)y =log 2(x 2+4);(2)y =212log (32)x x +-.解:(1)∵x 2+4≥4,∴log 2(x 2+4)≥log 24=2.∴函数y =log 2(x 2+4)的值域为[2,+∞).(2)设u =3+2x -x 2,则u =-(x -1)2+4≤4.∵u >0,∴0<u ≤4.又y =12log u 在(0,+∞)上为减函数,∴12log u ≥-2.∴函数y =212log (32)x x +-的值域为[-2,+∞).【例6-2】已知f (x )=2+log 3x ,x ∈[1,3],求y =[f (x )]2+f (x 2)的最大值及相应的x 的值.分析:先确定y =[f (x )]2+f (x 2)的定义域,然后转化成关于log 3x 的一个一元二次函数,利用一元二次函数求最值.解:∵f (x )=2+log 3x ,x ∈[1,3],∴y =[f (x )]2+f (x 2)=(log 3x )2+6log 3x +6且定义域为[1,3].令t =log 3x (x ∈[1,3]).∵t =log 3x 在区间[1,3]上是增函数,∴0≤t ≤1.从而要求y =[f (x )]2+f (x 2)在区间[1,3]上的最大值,只需求y =t 2+6t +6在区间[0,1]上的最大值即可.∵y =t 2+6t +6在[-3,+∞)上是增函数,∴当t =1,即x =3时,y max =1+6+6=13.综上可知,当x =3时,y =[f (x )]2+f (x 2)的最大值为13.7.对数函数的图象变换及定点问题(1)与对数函数有关的函数图象过定点问题对数函数y =log a x (a >0,且a ≠1)过定点(1,0),即对任意的a >0,且a ≠1都有log a 1=0.这是解决与对数函数有关的函数图象问题的关键.对于函数y =b +k log a f (x )(k ,b 均为常数,且k ≠0),令f (x )=1,解方程得x =m ,则该函数恒过定点(m ,b ).方程f (x )=0的解的个数等于该函数图象恒过定点的个数.(2)对数函数的图象变换的问题①函数y =log a x (a >0,且a ≠1)――----------------→向左(b >0)或向右(b <0)平移|b |个单位长度函数y =log a (x +b )(a >0,且a ≠1)②函数y =log a x (a >0,且a ≠1)――---------------→向上(b >0)或向下(b <0)平移|b |个单位长度函数y =log a x +b (a >0,且a ≠1)③函数y =log a x (a >0,且a ≠1)―----------------―→当x >0时,两函数图象相同当x <0时,将x >0时的图象关于y 轴对称函数y =log a |x |(a >0,且a ≠1)④函数y =log a x (a >0,且a ≠1)――----------------------------------------→保留x 轴上方的图象同时将x 轴下方的图象作关于x 轴的对称变换函数y =|log a x |(a >0,且a ≠1)【例7-1】若函数y =log a (x +b )+c (a >0,且a ≠1)的图象恒过定点(3,2),则实数b ,c 的值分别为__________.解析:∵函数的图象恒过定点(3,2),∴将(3,2)代入y =log a (x +b )+c (a >0,且a ≠1),得2=log a (3+b )+c .又∵当a >0,且a ≠1时,log a 1=0恒成立,∴c =2.∴log a (3+b )=0.∴b =-2.答案:-2,2【例7-2】作出函数y =|log 2(x +1)|+2的图象.解:(第一步)作函数y =log 2x 的图象,如图①;(第二步)将函数y =log 2x 的图象沿x 轴向左平移1个单位长度,得函数y =log 2(x +1)的图象,如图②;(第三步)将函数y =log 2(x +1)在x 轴下方的图象作关于x 轴的对称变换,得函数y =|log 2(x +1)|的图象,如图③;(第四步)将函数y =|log 2(x +1)|的图象,沿y 轴方向向上平移2个单位长度,便得到所求函数的图象,如图④.8.利用对数函数的单调性比较大小两个对数式的大小比较有以下几种情况:(1)底数相同,真数不同.比较同底数(是具体的数值)的对数大小,构造对数函数,利用对数函数的单调性比较大小.要注意:明确所给的两个值是哪个对数函数的两个函数值;明确对数函数的底数与1的大小关系;最后根据对数函数的单调性判断大小.(2)底数不同,真数相同.若对数式的底数不同而真数相同时,可以利用顺时针方向底数增大画出函数的图象,再进行比较,也可以先用换底公式化为同底后,再进行比较.(3)底数不同,真数也不同.对数式的底数不同且指数也不同时,常借助中间量0,1进行比较.(4)对于多个对数式的大小比较,应先根据每个数的结构特征,以及它们与“0”和“1”的大小情况,进行分组,再比较各组内的数值的大小即可.注意:对于含有参数的两个对数值的大小比较,要注意对底数是否大于1进行分类讨论.【例8-1】比较下列各组中两个值的大小.(1)log31.9,log32;(2)log23,log0.32;(3)log aπ,log a3.141.分析:(1)构造函数y=log3x,利用其单调性比较;(2)分别比较与0的大小;(3)分类讨论底数的取值范围.解:(1)因为函数y=log3x在(0,+∞)上是增函数,所以f(1.9)<f(2).所以log31.9<log32.(2)因为log23>log21=0,log0.32<log0.31=0,所以log23>log0.32.(3)当a>1时,函数y=log a x在定义域上是增函数,则有log aπ>log a3.141;当0<a<1时,函数y=log a x在定义域上是减函数,则有log aπ<log a3.141.综上所得,当a>1时,log aπ>log a3.141;当0<a<1时,log aπ<log a3.141.【例8-2】若a2>b>a>1,试比较log a ab,log bba,log b a,log a b的大小.分析:利用对数函数的单调性或图象进行判断.解:∵b>a>1,∴0<ab<1.∴log a ab<0,log a b>log a a=1,log b1<log b a<log b b,即0<log b a<1.由于1<b a <b ,∴0<log b b a <1.由log b a -log b ba=2log b a b ,∵a 2>b >1,∴2ab>1.∴2log b a b >0,即log b a >log b b a.∴log a b >log b a >log b b a >log a ab.9.利用对数函数的单调性解对数不等式(1)根据对数函数的单调性,当a >0,且a ≠1时,有①log a f (x )=log a g (x )⇔f (x )=g (x )(f (x )>0,g (x )>0);②当a >1时,log a f (x )>log a g (x )⇔f (x )>g (x )(f (x )>0,g (x )>0);③当0<a <1时,log a f (x )>log a g (x )⇔f (x )<g (x )(f (x )>0,g (x )>0).(2)常见的对数不等式有三种类型:①形如log a f (x )>log a g (x )的不等式,借助函数y =log a x 的单调性求解,如果a 的取值不确定,需分a >1与0<a <1两种情况讨论.②形如log a f (x )>b 的不等式,应将b 化为以a 为对数的对数式的形式,再借助函数y =log a x 的单调性求解.③形如log a f (x )>log b g (x )的不等式,基本方法是将不等式两边化为同底的两个对数值,利用对数函数的单调性来脱去对数符号,同时应保证真数大于零,取交集作为不等式的解集.④形如f (log a x )>0的不等式,可用换元法(令t =log a x ),先解f (t )>0,得到t 的取值范围.然后再解x 的范围.【例9-1】解下列不等式:(1)1177log log (4)x x >-;(2)log x (2x +1)>log x (3-x ).解:(1)由已知,得>0,4>0,<4,x x x x ⎧⎪-⎨⎪-⎩解得0<x <2.所以原不等式的解集是{x |0<x <2}.(2)当x >1时,有21>3,21>0,3>0,x x x x +-⎧⎪+⎨⎪-⎩解得1<x <3;当0<x <1时,有21<3,21>0,3>0,x x x x +-⎧⎪+⎨⎪-⎩解得0<x <23.所以原不等式的解集是20<<1<<33x x x ⎧⎫⎨⎬⎩⎭或.【例9-2】若22log 3a ⎛⎫ ⎪⎝⎭<1,求a 的取值范围.解:∵22log 3a ⎛⎫ ⎪⎝⎭<1,∴-1<2log 3a <1,即12log log log 3a a a a a <<.(1)∵当a >1时,y =log a x 为增函数,∴123a a <<.∴a >32,结合a >1,可知a >32.(2)∵当0<a <1时,y =log a x 为减函数,∴12>>3a a .∴a <23,结合0<a <1,知0<a <23.∴a 的取值范围是230<<>32a a a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭,或.10.对数型函数单调性的讨论(1)解决与对数函数有关的函数的单调性问题的关键:一是看底数是否大于1,当底数未明确给出时,则应对底数a 是否大于1进行讨论;二是运用复合法来判断其单调性;三是注意其定义域.(2)关于形如y =log a f (x )一类函数的单调性,有以下结论:函数y =log a f (x )的单调性与函数u =f (x )(f (x )>0)的单调性,当a >1时相同,当0<a <1时相反.例如:求函数y =log 2(3-2x )的单调区间.分析:首先确定函数的定义域,函数y =log 2(3-2x )是由对数函数y =log 2u 和一次函数u =3-2x 复合而成,求其单调区间或值域时,应从函数u =3-2x 的单调性、值域入手,并结合函数y =log 2u 的单调性考虑.解:由3-2x >0,解得函数y =log 2(3-2x )∞设u =3-2x ,x ∞∵u =3-2x ∞y =log 2u 在(0,+∞)上单调递增,∴函数y =log 2(3-2x )∞∴函数y =log 2(3-2x )∞【例10-1】求函数y =log a (a -a x )解:(1)若a >1,则函数y =log a t 递增,且函数t =a -a x 递减.又∵a -a x >0,即a x <a ,∴x <1.∴函数y =log a (a -a x )在(-∞,1)上递减.(2)若0<a <1,则函数y =log a t 递减,且函数t =a -a x 递增.又∵a -a x >0,即a x <a ,∴x >1.∴函数y =log a (a -a x )在(1,+∞)上递减.综上所述,函数y =log a (a -a x )在其定义域上递减.析规律判断函数y =log a f (x )的单调性的方法函数y =log a f (x )可看成是y =log a u 与u =f (x )两个简单函数复合而成的,由复合函数单调性“同增异减”的规律即可判断.需特别注意的是,在求复合函数的单调性时,首先要考虑函数的定义域,即“定义域优先”.【例10-2】已知f (x )=12log (x 2-ax -a )在1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭上是增函数,求a 的取值范围.解:1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭是函数f (x )的递增区间,说明1,2⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭是函数u =x 2-ax -a 的递减区间,由于是对数函数,还需保证真数大于0.令u (x )=x 2-ax -a ,∵f (x )=12log ()u x 在1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭上是增函数,∴u (x )在1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭上是减函数,且u (x )>0在1,2⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭上恒成立.∴1,2210,2a u ⎧≥-⎪⎪⎨⎛⎫⎪-≥ ⎪⎪⎝⎭⎩即1,10.42a aa ≥-⎧⎪⎨+-≥⎪⎩∴-1≤a ≤12.∴满足条件的a 的取值范围是112a a ⎧⎫-≤≤⎨⎬⎩⎭.11.对数型函数的奇偶性问题判断与对数函数有关的函数奇偶性的步骤是:(1)求函数的定义域,当定义域关于原点不对称时,则此函数既不是奇函数也不是偶函数,当定义域关于原点对称时,判断f (-x )与f (x )或-f (x )是否相等;(2)当f (-x )=f (x )时,此函数是偶函数;当f (-x )=-f (x )时,此函数是奇函数;(3)当f (-x )=f (x )且f (-x )=-f (x )时,此函数既是奇函数又是偶函数;(4)当f (-x )≠f (x )且f (-x )例如,判断函数f (x )=log )a x (x ∈R ,a >0,且a ≠1)的奇偶性.解:∵f (-x )+f (x )==log )a x -+log )a x )=log a (x 2+1-x 2)=log a 1=0,∴f (-x )=-f (x ).∴f (x )为奇函数.【例11】已知函数f (x )=1log 1axx+-(a >0,且a ≠1).(1)求函数f (x )的定义域;(2)判断函数f (x )的奇偶性;(3)求使f (x )>0的x 的取值范围.分析:对于第(2)问,依据函数奇偶性的定义证明即可.对于第(3)问,利用函数的单调性去掉对数符号,解出不等式.解:(1)由11xx+->0,得-1<x <1,故函数f (x )的定义域为(-1,1).(2)∵f (-x )=1log 1ax x -+=1log 1a xx+--=-f (x ),又由(1)知函数f (x )的定义域关于原点对称,∴函数f (x )是奇函数.(3)当a >1时,由1log 1a x x +->0=log a 1,得11xx+->1,解得0<x <1;当0<a <1时,由1log 1ax x +->0=log a 1,得0<11xx+-<1,解得-1<x <0.故当a >1时,x 的取值范围是{x |0<x <1};当0<a <1时,x 的取值范围是{x |-1<x <0}.12.对数型函数模型的实际应用地震震级的变化规律、溶液pH 的变化规律、航天问题等,可以用对数函数模型来研究.此类题目,通常给出函数解析式模型,但是解析式中含有其他字母参数.其解决步骤是:(1)审题:弄清题意,分清条件和结论,抓住关键的词和量,理顺数量关系;(2)建模:将文字语言转化成数学语言,利用数学知识,求出函数解析式模型中参数的值;(3)求模:求解函数模型,得到数学结论;(4)还原:将用数学方法得到的结论还原为实际问题的结论.由此看,直接给定参数待定的函数模型时,利用待定系数法的思想,代入已知的数据得到相关的方程而求得待定系数.一般求出函数模型后,还利用模型来研究一些其他问题.代入法、方程思想、对数运算性质,是解答此类问题的方法精髓.【例12】我国用长征二号F 型运载火箭成功发射了“神舟”七号载人飞船,实现了中国历史上第一次的太空漫步,令中国成为世界上第三个有能力把人送上太空并进行太空漫步的国家(其中,翟志刚完全出舱,刘伯明的头部和手部部分出舱).在不考虑空气阻力的条件下,假设火箭的最大速度y (单位:km/s)关于燃料重量x (单位:吨)的函数关系式为y =k ln(m +x )-k )+4ln 2(k ≠0),其中m 是箭体、搭载的飞行器、航天员的重量和.当燃料重量为-1)m 吨时,火箭的最大速度是4km/s .(1)求y =f (x );(2)已知长征二号F 型运载火箭的起飞重量是479.8吨(箭体、搭载的飞行器、航天员、燃料),火箭的最大速度为8km/s ,求装载的燃料重量(e =2.7,精确到0.1).解:(1)由题意得当x =(-1)m 时,y =4,则4=k ln[m +-1)m ]-k ln()+4ln 2,解得k =8.所以y =8ln(m +x )-)+4ln 2,即y =8ln m xm+.(2)由于m +x =479.8,则m =479.8-x ,令479.888ln479.8x=-,解得x ≈302.1.故火箭装载的燃料重量约为302.1吨.。

人教版七年级数学下册各章节知识点归纳第一章:直线与角1. 定义平行线和垂直线的概念,了解直线的性质。

2. 知道角的概念和角的分类,包括锐角、直角、钝角和平角。

3. 掌握角的度量单位:度和弧度。

4. 学习如何用直尺和量角器画角。

第二章:平行线与平面1. 学习如何用直尺和圆规做等分线段、垂线、平行线、垂直平分线和角的平分线。

2. 理解平行线与转角的关系,学会证明平行线与转角的基本性质。

3. 掌握平面的概念,理解平面的性质和表示方法。

4. 学习如何判断平面与平面的位置关系,包括平行、垂直和交叉。

第三章:三角形1. 知道三角形的定义和分类,包括等边三角形、等腰三角形、直角三角形和普通三角形。

2. 掌握三角形内角的和定理和外角的性质。

3. 学习三角形的判定方法,包括SSS、SAS、ASA和AAS。

4. 理解三角形中的全等概念,学会判断和证明两个三角形是否全等。

第四章:四边形1. 知道四边形的定义和分类,包括矩形、正方形、菱形、平行四边形和梯形。

2. 掌握矩形、正方形和菱形的性质,包括边长、对角线、内角和面积的计算方法。

3. 学习平行四边形的性质,包括对角线的关系、内角和、面积和周长的计算方法。

4. 理解梯形的定义和性质,学会计算梯形的面积和周长。

第五章:图形的变化1. 了解图形中的平移、旋转、翻折和对称等基本变化。

2. 学习如何用折纸法进行图形变化。

3. 理解相似图形的概念和性质,学会判断和证明两个图形是否相似。

4. 掌握相似图形的计算方法,包括比例尺和相似比的计算。

第六章:数的运算1. 复习整数的概念和运算法则,包括加法、减法、乘法和除法。

2. 学习分数的概念和运算规则,包括分数的四则运算和混合运算。

3. 掌握百分数的概念和表示方法,包括百分数与分数的转换。

4. 学习用图形表示分数和百分数的大小关系,包括数轴和百分数相应的阶梯图。

第七章:方程与不等式1. 知道方程和不等式的定义和表示方法。

2. 学习一元一次方程和一元一次不等式的解法,包括等式和不等式的性质及运算规则。

各章习题第1章教育心理学概论第10章原有知识与学习迁移第2章学习与学习研究的性质与分类第11章儿童与青少年认知发展第3章学习论流派及其主要争论问题第12章个别差异第4章知识的性质与陈述性知识的学习第13章学习动机第5章智慧技能的学习第14章教师、班级与家庭第6章认知策略的学习第15章网络媒体与多媒体第7章问题解决与创新性学习第16章基于学习分类理论的教学论第8章动作技能的学习第17章目标导向的教学设计第9章态度与品德学习返回补充习题说明页第一章教育心理学概论五、判断1.教育心理学虽然是一门应用科学,但它必须具有自己独立的体系和研究方法学。

2.桑代克是教育心理学这门学科的奠基人,对此西方各国学者不存在什么争议。

3.教育心理学不仅要研究如何有效地学与有效地教,而且要研究教育的科学内容。

4.在教育史上,赫尔巴特是第一个将心理学作为教育学理论基础的教育家。

5.教育心理学在西方也称“学校心理学”。

6.从科学心理学发展历史来看,学习的科学研究先于教学的科学研究。

7.科学心理学与教育的结合在我国古代就出现了。

六、问答1.从课本以外列举实例,说明我国古代教育家和思想家早已应用哲学心理学的知识从事教育工作。

2.简述亚里士多德的《灵魂论》是怎样为德、智、体三育提供哲学心理学依据的。

3.简述赫尔巴特及其学派是怎样把教学过程模式建立在哲学心理学原理的基础上的。

4.简述实验教育学派产生的原因及其对教育心理学成为一门独立的心理学分支学科的影响。

5.简述桑代克对教育心理学学科建立的贡献。

6.简述学习心理学和教育心理学研究对象与任务的异同。

7.简述教育心理学学科与《教育心理学》教科书之间的关系第二章学习与学习研究的性质和分类五、判断1.学习是可以用经验或练习来解释的可观察的行为变化。

2.学习与表现(performance)之间可能有很大的差异。

3.心理学家把“学习”看成是一个由不知到知的认识过程。

4.二年级儿童学会用学具拼搭长方形、正方形的图形,这是动作技能学习。

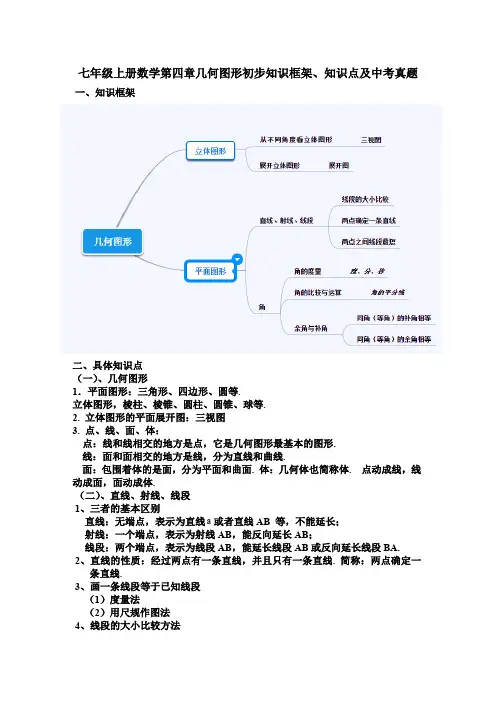

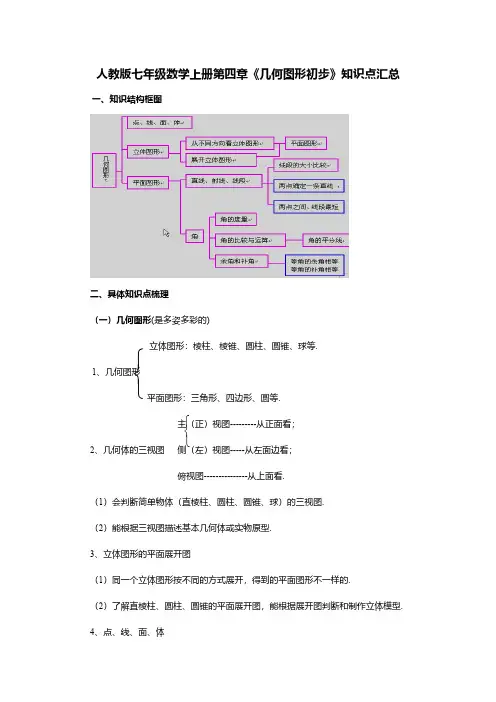

七年级上册数学第四章几何图形初步知识框架、知识点及中考真题一、知识框架二、具体知识点(一)、几何图形1.平面图形:三角形、四边形、圆等.立体图形,棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球等.2. 立体图形的平面展开图:三视图3. 点、线、面、体:点:线和线相交的地方是点,它是几何图形最基本的图形.线:面和面相交的地方是线,分为直线和曲线.面:包围着体的是面,分为平面和曲面. 体:几何体也简称体. 点动成线,线动成面,面动成体.(二)、直线、射线、线段1、三者的基本区别直线:无端点,表示为直线a或者直线AB 等,不能延长;射线:一个端点,表示为射线AB,能反向延长AB;线段:两个端点,表示为线段AB,能延长线段AB或反向延长线段BA. 2、直线的性质:经过两点有一条直线,并且只有一条直线. 简称:两点确定一条直线.3、画一条线段等于已知线段(1)度量法(2)用尺规作图法4、线段的大小比较方法(1)度量法(2)叠合法5、线段的中点(二等分点)、三等分点、四等分点等定义:把一条线段平均分成两条相等线段的点,叫做线段的中点.6、线段的性质:两点的所有连线中,线段最短.简称:两点之间,线段最短.7、两点的距离:连接两点的线段长度叫做两点的距离.8、点与直线的位置关系:(1)点在直线上 (2)点在直线外.(三)角1、角的定义:由公共端点的两条射线所组成的图形叫做角.2、角的度量单位及换算:度、分、秒.'601=o "'601=3、角的表示法:常表示成',,,1AOB ∠∠∠∠βα等.4、角的分类锐角、直角、钝角、平角、周角5、角的比较方法: (1)度量法 (2)叠合法6、角的和、差、倍、分及其近似值.7、画一个角等于已知角(1)借助三角尺能画出15°的倍数的角,在0~180°之间共能画出11个角.(2)借助量角器能画出给定度数的角.(3)用尺规作图法.8、角的平分线定义:从一个角的顶点出发,把这个角分成相等的两个角的射线叫做角的平分线.9、互余、互补(1)若∠1+∠2=90°,则∠1与∠2互为余角.其中∠1是∠2的余角,∠2是∠1的余角.(2)若∠1+∠2=180°,则∠1与∠2互为补角.其中∠1是∠2的补角,∠2是∠1的补角.(3)余(补)角的性质:等角的补(余)角相等.10、方向角(1)正方向 (2)北(南)偏东(西)方向 (3)东(西)北(南)方向三、中考真题(2017广东)已知o A 70=∠,则A ∠的补角为( )A .o 110 B. o 70 C. o 30 D. o 20。

教育心理学:知识的性质、分类与陈述性知识的学习参考答案一、名词解释知识:主体与其环境相互作用而获得的信息及其组织,储存于个体内,即为个体的知识,储存于个体外,即为人类的知识。

神经网络理论:认知心理学家通过计算机模拟提出的一种知识表征理论,认为知识在人脑中以神经网络形式储存,神经网络由可在不同水平上被激活的结点组成,结点与结点之间有联结,学习是联结的创造及其强度的改变。

概念形成:概念学习的一种形式,指学习者从大量同类事物的不同例证中独立发现该类事物的关键特征。

上位学习:指在原有观念的基础上学习一个包容程度更高的命题。

陈述性知识:指个人具有有意识提取线索,能直接陈述的知识,是用来回答“世界是什么问题”的知识。

命题:指语词表达的意义的最小单位。

一个命题由一种关系和一组论题(arguments)构成的。

关系一般由动词、副词和形容词表达,有时也用其他关联词如介词表达;论题一般指概念,一般由名词和代词表达。

命题网络:陈述性知识表征的一种形式,是由具有共同成分的两个命题彼此联系起来形成的。

下位学习:认知结构中原有的有关观念在包容和概括水平上高于新学习的知识时所进行的学习。

程序性知识:指个人不具有有意识提取线索,但可以通过其作业表现间接推测出来的知识,是用来回答“怎么办问题”的知识。

脚本:一种知识表征的形式,指表征反复出现的事件的图式。

概念学习:奥苏伯尔认为,概念学习实质上是掌握同类事物的共同的关键特征;加涅认为概念学习是学习运用一类事物的关键特征对事物进行分类。

并列结合学习:新的命题与认知结构中的原有特殊观念既不能产生从属关系,又不能产生总括关系,但在横向上存在吻合或对应关系时所进行的学习。

默会知识:波兰尼划分的一种知识类型,指只能意会而不能言传的知识。

知识的表征:指信息在心理活动中表现和记载的方式。

符号表征学习:奥苏伯尔区分的有意义言语学习的一种形式,指学习单个符号或一组符号的意义,或者说,学习它们代表什么。

八年级上册第三四章知识点

八年级上册第三章主要介绍了三角形的基本概念、性质和分类,以及三角形的内部角和外部角等方面的知识点。

而第四章则进一

步深入探讨了平行线与三角形的关系,以及如何用平行线来证明

三角形的性质。

一、三角形的基本概念

三角形是由三条线段所围成的图形,其中每一条线段都称为三

角形的边。

三角形最基本的概念包括三角形的顶点、内角、外角、高、中线等。

二、三角形的性质

三角形的性质是数学中较为重要的内容之一,掌握这些性质对

于理解其他数学知识也有很大的帮助。

其中包括三角形内部角的

和为180度,三角形的任意两边之和大于第三边等等。

三、三角形的分类

根据三角形内部角的大小,可以将三角形分为锐角三角形、直

角三角形和钝角三角形。

此外,还有以三边长度为依据的等腰三

角形、等边三角形等等,对于这些分类,需要根据各种不同的性

质进行判定。

四、平行线与三角形的关系

平行线是一束满足平行的直线,而对于三角形,平行线与其边、角之间又有着复杂而重要的关系。

在这一章中,我们主要学习了

平行线与三角形顶点角、底角之间相关性质的证明,以及如何在

使用这些证明时灵活变通。

五、应用

掌握了如上的知识点,我们就可以根据实际情况来灵活使用。

如在直角三角形中,可以利用勾股定理来求解三角形中的各条边长;在解决几何问题时,则需要根据问题所给出的条件,以及所

学的知识点进行综合运用。

⎧⎨⎩⎧⎨⎩人教版七年级数学上册第四章《几何图形初步》知识点汇总一、知识结构框图二、具体知识点梳理(一)几何图形(是多姿多彩的)立体图形:棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球等.1、几何图形平面图形:三角形、四边形、圆等.主(正)视图---------从正面看;2、几何体的三视图 侧(左)视图-----从左面边看;俯视图---------------从上面看.(1)会判断简单物体(直棱柱、圆柱、圆锥、球)的三视图.(2)能根据三视图描述基本几何体或实物原型.3、立体图形的平面展开图(1)同一个立体图形按不同的方式展开,得到的平面图形不一样的.(2)了解直棱柱、圆柱、圆锥的平面展开图,能根据展开图判断和制作立体模型.4、点、线、面、体(1)几何图形的组成点:线和线相交的地方是点,它是几何图形最基本的图形.线:面和面相交的地方是线,分为直线和曲线.面:包围着体的是面,分为平面和曲面.体:几何体也简称体.(2)点动成线,线动成面,面动成体.(二)直线、射线、线段1、基本概念图形直线射线线段端点个数无一个两个表示法直线a直线AB(BA)射线AB线段a线段AB(BA)作法叙述作直线AB作直线a 作射线AB作线段a作线段AB、连接AB延长叙述不能延长反向延长射线AB延长线段AB反向延长线段BA 2、直线的性质经过两点有一条直线,并且只有一条直线. 简称:两点确定一条直线.3、画一条线段等于已知线段(1)度量法(2)用尺规作图法4、线段的大小比较方法(1)度量法(2)叠合法5、线段的中点(二等分点)、三等分点、四等分点等定义:把一条线段平均分成两条相等线段的点叫做线段的中点.图形:A M B符号:若点M 是线段AB 的中点,则AM=BM=AB ,AB=2AM=2BM.126、线段的性质:两点的所有连线中,线段最短.简称:两点之间,线段最短.7、两点的距离:连接两点的线段长度叫做这两点的距离.8、点与直线的位置关系 (1)点在直线上; (2)点在直线外.(三)角1、角:由公共端点的两条射线所组成的图形叫做角.2、角的表示法(四种):∠1 ; ; ; .α∠β∠ABC ∠3、角的度量单位及换算4、角的分类:锐角、直角、钝角、平角、周角.5、角的比较方法 (1)度量法 (2)叠合法6、角的和、差、倍、分及其近似值7、画一个角等于已知角(1)借助三角尺能画出15°的倍数的角,在0~180°之间共能画出11个角.(2)借助量角器能画出给定度数的角.(3)用尺规作图法,可以作出任意给定的角.8、角的平线线定义:从一个角的顶点出发,把这个角分成相等的两个角的射线叫做角的平分线.图形: 符号:9、互余、互补(1)若∠1+∠2=90°,则∠1与∠2互为余角.其中∠1是∠2的余角,∠2是∠1的余角.(2)若∠1+∠2=180°,则∠1与∠2互为补角.其中∠1是∠2的补角,∠2是∠1的补角.(3)余(补)角的性质:同(等)角的余角相等. 同(等)角的补角相等.10、方向角(1)正方向;(2)北(南)偏东(西)方向;(3)东(西)北(南)方向.。

浙教版《科学》七年级上(第四章)核心知识点整理第一节物质的分类1. 物质的分类方法:- 按物质的状态分为固体、液体和气体;- 按物质的组成分为单质和化合物;- 按物质的来源分为天然物和人工合成物。

2. 物质的性质:- 物质的物理性质包括颜色、形状、硬度、熔点、沸点等;- 物质的化学性质包括与其他物质发生反应所表现出的性质,如燃烧性、氧化性等。

第二节物质纯净与混合1. 纯净物和混合物的区别:- 纯净物由一种物质组成,具有确定的物质性质;- 混合物由两种或更多的物质组成,物质性质不确定。

2. 纯净物和混合物的分类:- 纯净物分为单质和化合物;- 混合物分为均质混合物和非均质混合物。

3. 均质混合物与非均质混合物的特点:- 均质混合物组成均匀,无法用肉眼看出组分;- 非均质混合物组成不均匀,可以用肉眼看出组分。

第三节纯净物质的提纯方法1. 浓缩与稀释:- 浓缩是指将混合物中的溶质浓度增加,通常通过蒸发去除溶剂实现;- 稀释是指将溶液中的溶质浓度降低,通常通过加入溶剂实现。

2. 结晶法:- 把溶液慢慢冷却,溶质逐渐结晶出来,再通过过滤等方法分离出纯净物质。

3. 用活性炭吸附:- 活性炭能够吸附杂质,通过与杂质的物质性质不同实现提纯。

4. 蒸馏法:- 利用物质的沸点不同,将混合物通过加热使其局部汽化,再通过冷凝使其变回液体,实现分离纯净物质。

第四节溶液的组成1. 溶质和溶剂:- 溶质是指能够在溶剂中溶解的物质;- 溶剂是指能够溶解其他物质的物质。

2. 浓溶液与稀溶液:- 浓溶液中溶质的质量含量高;- 稀溶液中溶质的质量含量低。

3. 饱和溶液与过饱和溶液:- 饱和溶液中已经溶解了最大量的溶质;- 过饱和溶液中溶质的含量超过了饱和度。

第五节溶液的分离1. 蒸发法:- 将溶液加热使溶剂蒸发,溶质留下,实现分离。

2. 结晶法:- 将溶液慢慢冷却,溶质结晶出来,通过过滤等方法分离溶质。

3. 沉淀法:- 利用溶液中溶剂加入其他物质时的反应产物成为沉淀,通过过滤等方法分离。

北师大版数学七年级上册《第四章基本平面图形》说课稿一. 教材分析北师大版数学七年级上册《第四章基本平面图形》这一章节,主要介绍了多边形的概念、分类及性质。

本章内容是学生继学习三角形、四边形之后,进一步拓展对平面图形的认识。

通过本章的学习,使学生能够掌握多边形的性质,培养学生的空间想象能力、逻辑思维能力和数学表达能力的初步形成。

二. 学情分析面对七年级的学生,他们在之前的学习过程中已经掌握了三角形、四边形的基本概念和性质,具备了一定的数学基础。

但是,对于多边形的理解,还需要进一步的引导和培养。

此外,学生的空间想象能力和逻辑思维能力还有待提高,因此,在教学过程中,需要注重启发引导,激发学生的学习兴趣,培养学生的数学思维。

三. 说教学目标根据新课程标准的要求和学生的实际情况,本节课的教学目标设定如下:1.知识与技能目标:使学生掌握多边形的概念、分类及性质,能够运用所学知识解决一些实际问题。

2.过程与方法目标:通过观察、操作、思考、表达等过程,培养学生的空间想象能力、逻辑思维能力和数学表达能力的初步形成。

3.情感态度与价值观目标:激发学生学习数学的兴趣,培养学生的团队协作能力和创新精神。

四. 说教学重难点本节课的教学重点是多边形的概念、分类及性质的理解和运用。

教学难点是对于多边形性质的推理论证,以及学生空间想象能力的培养。

五. 说教学方法与手段为了实现本节课的教学目标,我将以“引导探究,合作学习”的教学方法为主,结合多媒体教学手段,引导学生观察、操作、思考、表达,激发学生的学习兴趣,培养学生的数学思维。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾三角形、四边形的基本概念和性质,引出多边形的概念,激发学生的学习兴趣。

2.探究多边形的性质:引导学生通过观察、操作、思考、表达等过程,探索多边形的性质,总结出多边形的基本性质。

3.分类讨论:引导学生对多边形进行分类,了解不同类型多边形的特点,加深对多边形性质的理解。

4.应用拓展:通过一些实际问题,让学生运用所学知识解决问题,提高学生的应用能力。

高一上必修二第四章《指数函数、对数函数与幂函数》知识点梳理§4.4 幂函数学习目标 1.了解幂函数的概念.2.掌握y =x α(α=-1,12,1,2,3)的图像与性质.3.理解和掌握幂函数在第一象限的分类特征,能运用数形结合的方法处理幂函数的有关问题.知识点一 幂函数的概念一般地,函数y =x α称为幂函数,其中x 是自变量,α是常数.提醒 幂函数中底数是自变量,而指数函数中指数为自变量.知识点二 幂函数的图像和性质1.幂函数的图像在同一平面直角坐标系中,幂函数y =x ,y =x 2,y =x 3,y =,y =x -1的图像如图.2.五个幂函数的性质y =xy =x 2y =x 3y =y =x -1定义域R R R [0,+∞){x |x ≠0}值域R [0,+∞)R [0,+∞){y |y ≠0}奇偶性奇函数偶函数奇函数非奇非偶函数奇函数单调性在R 上是增函数在[0,+∞)上是增函数,在(-∞,0]上是减函数在R 上是增函数在[0,+∞)上是增函数在(0,+∞)上是减函数,在(-∞,0)上是减函数12x 12x公共点(1,1)1.y =-1x 是幂函数.( × )2.当x ∈(0,1)时,x 2>x 3.( √ )3.y =与y =定义域相同.( × )4.若y =x α在(0,+∞)上为增函数,则α>0.( √ )一、幂函数的概念例1 (1)(多选)下列函数为幂函数的是( )A .y =x 3 B .y =(12)xC .y =4x 2D .y =x答案 AD解析 B 项为指数函数,C 中的函数的系数不为1,AD 为幂函数.(2)已知y =(m 2+2m -2)+2n -3是幂函数,求m ,n 的值.解 由题意得Error!解得Error!或Error!所以m =-3或1,n =32.反思感悟 判断一个函数是否为幂函数的方法判断一个函数是否为幂函数的依据是该函数是否为y =x α(α为常数)的形式,即函数的解析式为一个幂的形式,且需满足:(1)指数为常数;(2)底数为自变量;(3)系数为1.跟踪训练1 已知f (x )=ax 2a +1-b +1是幂函数,则a +b 等于( )A .2 B .1 C.12 D .0答案 A解析 因为f (x )=ax 2a +1-b +1是幂函数,所以a =1,-b +1=0,即a =1,b =1,则a +b =2.32x 64x 22m x二、幂函数的图像例2 如图所示,图中的曲线是幂函数y =x n 在第一象限的图像,已知n 取±2,±12四个值,则对应于c 1,c 2,c 3,c 4的n 依次为( )A .-2,-12,12,2B .2,12,-12,-2C .-12,-2,2,12D .2,12,-2,-12答案 B解析 根据幂函数y =x n 的性质,故c 1的n =2,c 2的n =12,当n <0时,|n |越大,曲线越陡峭,所以曲线c 3的n =-12,曲线c 4的n =-2.反思感悟 解决幂函数图像问题应把握的两个原则(1)依据图像高低判断幂指数大小,相关结论为:在(0,1)上,指数越大,幂函数图像越靠近x 轴(简记为指大图低);在(1,+∞)上,指数越大,幂函数图像越远离x 轴(简记为指大图高).(2)依据图像确定幂指数α与0,1的大小关系,即根据幂函数在第一象限内的图像(类似于y =x -1 或y =或y =x 3)来判断.跟踪训练2 函数f (x )=的大致图像是( )答案 A解析 因为-12<0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减,排除选项B ,C ;又f (x )的定义域为(0,+∞),故排除选项D.三、比较幂值的大小12x 12x例3 比较下列各组数中两个数的大小:(1)(25)0.5与(13)0.5;(2)(-23)-1与(-35)-1;(3)与.解 (1)∵幂函数y =x 0.5在(0,+∞)上是单调递增的,又25>13,∴(25)0.5>(13)0.5.(2)∵幂函数y =x -1在(-∞,0)上是单调递减的,又-23<-35,∴(-23)-1>(-35)-1.(3)∵函数y 1=(23)x为R 上的减函数,又34>23,∴>.又∵函数y 2=在(0,+∞)上是增函数,且34>23,∴>,∴>.反思感悟 比较幂值大小的方法跟踪训练3 比较下列各组值的大小:(1),;(2),,1.42.解 (1)∵y =为R 上的偶函数,∴=.又函数y =为[0,+∞)上的增函数,且0.31<0.35,3423⎛⎫⎪⎝⎭2334⎛⎫⎪⎝⎭2323⎛⎫ ⎪⎝⎭3423⎛⎫ ⎪⎝⎭23x 2334⎛⎫⎪⎝⎭2323⎛⎫ ⎪⎝⎭2334⎛⎫ ⎪⎝⎭3423⎛⎫⎪⎝⎭()650.31-650.35121.2121.465x ()650.31-650.3165x∴<,即<.(2)∵y =在[0,+∞)上是增函数,且1.2<1.4,∴<.又∵y =1.4x 为增函数,且12<2,∴<1.42,∴<<1.42.幂函数性质的应用典例 已知幂函数y =x 3m -9 (m ∈N +)的图像关于y 轴对称且在(0,+∞)上单调递减,求满足的a 的取值范围.解 因为函数y =x 3m -9在(0,+∞)上单调递减,所以3m -9<0,解得m <3.又因为m ∈N +,所以m =1,2.因为函数的图像关于y 轴对称,所以3m -9为偶数,故m =1.则原不等式可化为.因为y =在(-∞,0),(0,+∞)上单调递减,所以a +1>3-2a >0或3-2a <a +1<0或a +1<0<3-2a ,解得23<a <32或a <-1.故a 的取值范围是Error!.[素养提升] (1)幂函数y =x α中只有一个参数α,幂函数的所有性质都与α的取值有关,故可由α确定幂函数的定义域、值域、单调性、奇偶性,也可由这些性质去限制α的取值.(2)通过具体实例抽象出幂函数的概念和性质,并应用单调性求解,体现了数学中数学运算与直观想象的核心素养.650.31650.35()650.31-650.3512x 121.2121.4121.4121.2121.433(1)(32)m m a a --+<-1133(1)(32)a a --+<-13x-1.下列函数是幂函数的是( )A .y =5x B .y =x 5C .y =5x D .y =(x +1)3答案 B解析 函数y =5x 是指数函数,不是幂函数;函数y =5x 是正比例函数,不是幂函数;函数y =(x +1)3的底数不是自变量x ,不是幂函数;函数y =x 5是幂函数.2.幂函数y =x α(α∈R )的图像一定不经过( )A .第四象限 B .第三象限C .第二象限 D .第一象限答案 A解析 由幂函数的图像可知,其图像一定不经过第四象限.3.设α∈{-1,1,12,3},则使函数y =x α的定义域为R 且为奇函数的所有α值为( )A .1,3B .-1,1C .-1,3D .-1,1,3答案 A解析 可知当α=-1,1,3时,y =x α为奇函数,又因为y =x α的定义域为R ,则α=1,3.4.已知幂函数f (x )=kx α(k ∈R ,α∈R )的图像过点(12,2),则k +α等于( )A.12 B .1 C.32 D .2答案 A解析 ∵幂函数f (x )=kx α(k ∈R ,α∈R )的图像过点(12,2),∴k =1,f(12)=(12)α=2,即α=-12,∴k +α=12.5.已知f (x )=,若0<a <b <1,则下列各式中正确的是( )A .f (a )<f (b )<f(1a )<f(1b)B .f (1a )<f(1b )<f (b )<f (a )C .f (a )<f (b )<f (1b )<f(1a )D .f (1a )<f (a )<f(1b )<f (b )12x答案 C解析 因为函数f (x )=在(0,+∞)上是增函数,又0<a <b <1<1b <1a ,故f (a )<f (b )<f(1b )<f(1a).1.知识清单:(1)幂函数的概念.(2)幂函数的图像.(3)幂函数的性质及其应用.2.方法归纳:数形结合.3.常见误区:幂函数与指数函数的区别;幂函数的奇偶性.1.幂函数f (x )=x α的图像经过点(2,4),则f (-12)等于( )A.12B.14 C .-14 D .2答案 B解析 幂函数f (x )=x α的图像经过点(2,4),则2α=4,解得α=2;∴f (x )=x 2,∴f (-12)=(-12)2=14.2.下列函数中,既是偶函数,又在区间(0,+∞)上单调递减的函数是( )A .y =x -2 B .y =x -1C .y =x 2 D .y =答案 A解析 所给选项都是幂函数,其中y =x -2和y =x 2是偶函数,y =x -1和y =不是偶函数,故排除选项B ,D ,又y =x 2在区间(0,+∞)上单调递增,不合题意,y =x -2在区间(0,+∞)上单调递减,符合题意.3.设a =,b =,c =,则a ,b ,c 的大小关系是( )12x 13x13x 2535⎛⎫ ⎪⎝⎭3525⎛⎫⎪⎝⎭2525⎛⎫⎪⎝⎭A .a >c >bB .a >b >cC .c >a >bD .b >c >a答案 A解析 ∵y =(x >0)为增函数,又35>25,∴a >c .∵y =(25)x (x ∈R )为减函数,又25<35,∴c >b .∴a >c >b .4.在同一坐标系内,函数y =x a (a ≠0)和y =ax -1a的图像可能是( )答案 C解析 选项A 中,幂函数的指数a <0,则y =ax -1a 应为减函数,A 错误;选项B 中,幂函数的指数a >1,则y =ax -1a 应为增函数,B 错误;选项D 中,幂函数的指数a <0,则-1a >0,直线y =ax -1a在y 轴上的截距为正,D 错误.5.若幂函数f (x )的图像过点(2,2),则函数g (x )=f (x )-3的零点是( )A.3 B .9 C .(3,0) D .(9,0)答案 B解析 ∵幂函数f (x )=x α的图像过点(2,2),∴f (2)=2α=2,解得α=12,∴f (x )=,∴函数g (x )=f (x )-3=-3,由-3=0,得x =9.∴函数g (x )=f (x )-3的零点是9.6.已知幂函数f (x )=x α的部分对应值如表:x11225x 12x 12x 12xf (x )122则f (x )的单调递增区间是________.答案 [0,+∞)解析 因为f(12)=22,所以(12)α=22,即α=12,所以f (x )=的单调递增区间是[0,+∞).7.已知幂函数f (x )=x α(α∈R )的图像经过点(8,4),则不等式f (6x +3)≤9的解集为________.答案 [-5,4]解析 由题意知8α=4,故α=log 84=23,由于f (x )==x 2为R 上的偶函数且在(0,+∞)上递增,故f (6x +3)≤9即为f (6x +3)≤f (27),所以|6x +3|≤27,解得-5≤x ≤4.8.设a =,b =,c =,则a ,b ,c 从小到大的顺序是________.答案 b <a <c解析 由a =,b =,可利用幂函数的性质,得a >b ,可由指数函数的单调性得c >a ,∴b <a <c .9.已知幂函数f (x )=x α的图像过点P (2,14),试画出f (x )的图像并指出该函数的定义域与单调区间.解 因为f (x )=x α的图像过点P (2,14),所以f (2)=14,即2α=14,得α=-2,即f (x )=x -2,f (x )的图像如图所示,定义域为(-∞,0)∪(0,+∞),单调递减区间为(0,+∞),单调递增区间为(-∞,0).10.已知幂函数f (x )=x 9-3m (m ∈N +)的图像关于原点对称,且在R 上单调递增.(1)求f (x )的解析式;(2)求满足f (a +1)+f (3a -4)<0的a 的取值范围.解 (1)由幂函数f (x )=x 9-3m (m ∈N +)的图像关于原点对称,且在R上单调递增,可得9-3m >0,解得m <3,m ∈N +,可得m =1,2,12x 23x 2312⎛⎫⎪⎝⎭2315⎛⎫ ⎪⎝⎭1312⎛⎫⎪⎝⎭2312⎛⎫ ⎪⎝⎭2315⎛⎫⎪⎝⎭若m =1,则f (x )=x 6的图像不关于原点对称,舍去;若m =2,则f (x )=x 3的图像关于原点对称,且在R 上单调递增,成立.则f (x )=x 3.(2)由(1)可得f (x )是奇函数,且在R 上单调递增,由f (a +1)+f (3a -4)<0,可得f (a +1)<-f (3a -4)=f (4-3a ),即为a +1<4-3a ,解得a <34.11.若函数f (x )=(m +2)x a 是幂函数,且其图像过点(2,4),则函数g (x )= log a (x +m )的单调递增区间为( )A .(-2,+∞) B .(1,+∞)C .(-1,+∞) D .(2,+∞)答案 B解析 由题意得m +2=1,解得m =-1,则f (x )=x a ,将(2,4)代入函数的解析式得,2a =4,解得a =2,故g (x )=log a (x +m )=log 2(x -1),令x -1>0,解得x >1,故g (x )在(1,+∞)上单调递增.12.函数y =-1的图像关于x 轴对称的图像大致是( )答案 B解析 y =的图像位于第一象限且为增函数,所以函数图像是上升的,函数y =-1的图像可看作由y =的图像向下平移一个单位长度得到的(如选项A 中的图所示),将y =-1的图像关于x 轴对称后即为选项B.13.为了保证信息的安全传输,有一种密钥密码系统,其加密、解密原理为:发送方由明文到密文(加密),接收方由密文到明文(解密).现在加密密钥为y =x α(α为常数),如“4”通过加密后得到密文“2”.若接收方接到密文“3”,则解密后得到的明文是________.答案 9解析 由题意可知加密密钥y =x α(α为常数)是一个幂函数,所以要想求得解密后得到的明文,就必须先求出α的值.由题意,得2=4α,解得α=12,则y =.由=3,得x =9,即明文是9.14.已知幂函数f (x )=,若f (a +1)<f (10-2a ),则a 的取值范围是________.12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x答案 (3,5)解析 ∵f (x )==1x(x >0),易知f (x )在(0,+∞)上为减函数,又f (a +1)<f (10-2a ),∴Error!解得Error!∴3<a <5.15.幂函数y =x α,当α取不同的正数时,在区间[0,1]上它们的图像是一族美丽的曲线(如图).设点A (1,0),B (0,1),连接AB ,线段AB 恰好被其中的两个幂函数y =x α,y =x β的图像三等分,即有BM =MN =NA ,那么,αβ等于________.答案 1解析 由条件,得M (13,23),N (23,13),可得13=(23)α,23=(13)β,即α=13,β=23.所以αβ=13·23=lg 13lg 23·lg 23lg 13=1.16.已知幂函数g (x )过点(2,12),且f (x )=x 2+ag (x ).(1)求g (x )的解析式;(2)讨论函数f (x )的奇偶性,并说明理由.解 (1)设幂函数的解析式g (x )=x α(α为常数).因为幂函数g (x )过点(2,12),所以2α=12,解得α=-1,所以g (x )=1x.(2)由(1)得f (x )=x 2+a x.①当a =0时,f (x )=x 2.12x 23log 13log 23log 13log由于f(-x)=(-x)2=x2=f(x),可知f(x)为偶函数.②当a≠0时,由于f(-x)=(-x)2+a-x=x2-ax≠x2+ax=f(x),且f(-x)=(-x)2+a-x=x2-ax≠-(x2+a x)=-f(x),所以f(x)是非奇非偶函数.综上,①当a=0时,f(x)为偶函数;②当a≠0时,f(x)为非奇非偶函数.。

七年级数学各章知识点第一章:数与运算1.1 十进制数及其进位和退位原理1.2 数的比较及其应用1.3 数的整数倍1.4 两个数之和、之差及应用1.5 乘法公式及应用1.6 除法的定义及性质第二章:分数2.1 分数的概念及分数的简化与扩展2.2 分数的加、减及其应用2.3 分数的乘除及其应用2.4 分数的比较及其应用第三章:代数式3.1 代数式的概念和表示3.2 代数式的合并同类项及其应用3.3 代数式的展开及其应用3.4 代数式的因式分解及其应用第四章:一次方程式4.1 一次方程式的概念及解法4.2 一次方程式的应用第五章:平面图形5.1 点、线、面及其相互关系5.2 三角形的性质及分类5.3 四边形的性质及分类5.4 五边形以上的多边形及其分类5.5 离散型图形的应用第六章:数学作图6.1 绘制、使用常用几何图形6.2 制作、使用简单的统计图表6.3 使用计算器、计算机画图第七章:百分数7.1 百分数及其化百分数为分数、小数的运算方法7.2 百分数的应用第八章:角的知识8.1 角及其度量8.2 角的分类及其性质8.3 角的应用第九章:三角形9.1 直角三角形的基本性质及其应用9.2 锐角三角形的正弦、余弦、正切及其应用9.3 角的平分线9.4 相似三角形及其应用以上是七年级数学各章知识点的分类总结,这些知识点的掌握是七年级数学学习的基础。

同学们在学习的过程中要多做练习,加强对知识点的记忆和理解,以便在学习中更加轻松自如地掌握这些知识点。

希望同学们都能在数学学习中取得好成绩!。

七上数学第四章知识点总结人教版摘要:一、前言二、人教版七上数学第四章的知识点概述1.几何图形初步2.点、线、面的关系3.直线、射线、线段4.角的概念及分类5.角的度量6.三角形的性质和分类7.三角形的内角和定理8.四边形的性质和分类9.平行四边形的性质10.梯形的性质11.面积的计算三、重要公式和定理四、实际应用与例题解析五、总结与展望正文:一、前言人教版七上数学第四章主要涉及几何图形的初步知识,这对于培养学生空间观念和几何直观能力具有重要意义。

本章内容较为基础,但也为后续的几何学习打下良好基础。

二、人教版七上数学第四章的知识点概述1.几何图形初步:本章从最基本的点、线、面开始,让学生了解它们之间的关系,为后续的几何学习打下基础。

2.点、线、面的关系:点动成线,线动成面,面动成体。

学生需要理解并掌握这一基本关系。

3.直线、射线、线段:直线是无限延伸的,射线有一个起点,线段有两个端点。

理解它们的定义和性质有助于更好地理解几何图形。

4.角的概念及分类:角是由两条射线共同确定的图形,有锐角、直角、钝角等分类。

学生需要学会识别和分类各种角。

5.角的度量:角的大小可以用度数或弧度表示,学生需要熟练掌握角的度量方法。

6.三角形的性质和分类:三角形由三条边和三个顶点组成,根据边长和角度的不同,可以分为不等边三角形、等腰三角形和直角三角形等。

7.三角形的内角和定理:三角形三个内角的和等于180 度。

8.四边形的性质和分类:四边形由四条边和四个顶点组成,根据边长和角度的不同,可以分为矩形、平行四边形、菱形、梯形等。

9.平行四边形的性质:平行四边形的对边平行且相等。

10.梯形的性质:梯形有一对平行的边,另一对不平行的边。

11.面积的计算:本章介绍了三角形、平行四边形、梯形等图形的面积计算公式。

三、重要公式和定理1.三角形的面积公式:S = 1/2 * a * h,其中a 为底边长,h 为高。

2.平行四边形的面积公式:S = a * h,其中a 为底边长,h 为高。

第4章知识的性质与陈述性知识的学习一、选择题1.个人用来回答事物是什么、为什么和怎么样的知识叫()。

A.理性知识B.陈述性知识C.感性知识D.程序性知识【答案】B2.程序性知识的表征方式主要为()。

A.产生式B.图式C.网络D.符号【答案】A3.传统的知识指的是()。

A.陈述性知识B.程序性知识C.策略性知识D.心智技能【答案】A4.由于反映活动的形式不同,知识可以分为陈述性知识与()。

A.程序性知识B.实用的知识C.直观的知识D.可应用的知识【答案】A5.知识是个体通过与环境相互作用后获得的()。

A.感受与体验B.前人经验C.记忆的内容D.信息及其组织【答案】D6.“我们知晓的比我们能说出的多”讲的是什么知识?()A.陈述性知识B.条件性知识C.程序性知识D.隐性知识【答案】D7.程序性知识特有的表征方式是()。

A.命题B.图示C.产生式D.故事脚本【答案】C二、概念题广义知识答:从心理学的观点看,知识是个体头脑中的一种内部状态,它有广义和狭义之分。

其中广义的知识则是指主体通过与其环境相互作用而获得的信息及其组织。

它既包括个体从自身生活实践和人类社会实践中获得的各种信息(狭义知识),也包括在获得和使用这些信息过程中所形成的各种技能和能力。

这种知识既以语言文字、音像制品等媒体形式存在于个体之外,也以概念、命题、表象或图式等形式存在个体头脑内部。

三、简答题1.数据、信息和知识之间有什么关系?答:知识不同于数据和信息,它们之间的关系是:(1)数据是客观世界的、相对零散的事实,是信息的重要组成部分。

(2)信息由一条条合乎语法、语义的消息组成,信息给知识的建构提供了必要的材料。

信息本身是客观的、可以共享的。

(3)知识从某种程度上说,是经过主观建构的信息,个人在加工信息、获得知识的过程加入了自己的某些观点和解释。

知识却带有主观色彩,是以前学习的结果,并影响以后的学习。

2.请简要阐述陈述性知识和程序性知识的内涵及不同之处。

工心理学的创始人西蒙(H.A.Simon)和纽厄尔(A.Newell)认为,人脑和计算机一样,都是“物理符号系统”,其功能都是操作符号。

计算机之所以具有智能,能完成各种运算和解决问题,乃是由于它贮存了一系列以如果/则(if/then,亦译“如果/那么”)形式编码的规则的缘故。

也就是说,由于人经过学习,其头脑中贮存了一系列以如果/则形式表示的规则。

这种规则称为产生式。

产生式是所谓条件—活动(condition—action)的规则(简作C—A规则)。

C—A规则与行为主义的S—R公式有相似之处,但也有原则上的区别。

相似之处是每当S出现或条件满足时,便产生反应或活动;不同的是,C—A中的C不是外部刺激,而是信息,即保持在短时记忆中的信息,A也不仅是外显的反应,还包括内在的心理活动或运算。

正如命题网络有不同的表示方法一样,不同作者用于表示产生式的符号也不完全统一。

这里以E.D.加涅(E.D.Gagné)的描述方法为例说明最简单的产生式(简作P)的表示法。

(见表4·1)产生式中的“如果”部分规定行为必须满足的条件,在第一个产生式中有两个条件,在第二个产生式中有三个条件;“则”部分规定应进行的活动,第一个产生式中的活动是“表扬”儿童,第二个产生式中的活动是“识别”与“说”三角形。

表4·1实施强化和鉴别三角形的产生式P1实施强化的产生式:如果目标是要增加儿童的注意行为,且儿童注意时间比以前稍微延长,则对儿童进行表扬。

P2鉴别三角形的产生式:如果已知一个图形是两维的,且该图形有三条边,且三条边是封闭的,则识别此图形为“三角形”,并说“三角形”。

(二)产生式系统简单的产生式只能完成单一的活动。

有些任务需要完成一连串的活动,因此,需要许多简单的产生式。

经过练习,简单产生式可以组合成复杂的产生式系统。

这种产生式系统被认为是复杂的技能的心理机制。

如果说,若干命题通过其共同的观念而形成命题网络,那么产生式通过控制流而相互形成联系。