2020年中级经济法视频课ppt第一章

- 格式:pptx

- 大小:662.84 KB

- 文档页数:120

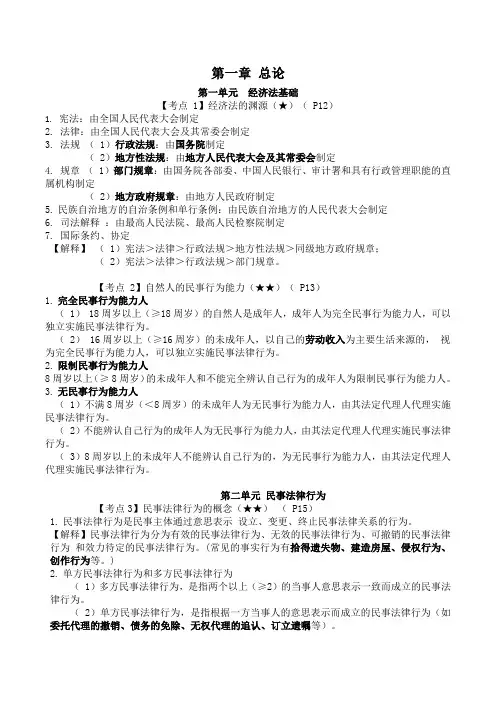

第一章总论第一单元经济法基础【考点 1】经济法的渊源(★)( P12)1.宪法:由全国人民代表大会制定2. 法律:由全国人民代表大会及其常委会制定3. 法规( 1)行政法规:由国务院制定( 2)地方性法规:由地方人民代表大会及其常委会制定4. 规章( 1)部门规章:由国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定( 2)地方政府规章:由地方人民政府制定5.民族自治地方的自治条例和单行条例:由民族自治地方的人民代表大会制定6. 司法解释:由最高人民法院、最高人民检察院制定7. 国际条约、协定【解释】( 1)宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章;( 2)宪法>法律>行政法规>部门规章。

【考点 2】自然人的民事行为能力(★★)( P13)1.完全民事行为能力人( 1) 18周岁以上(≥18周岁)的自然人是成年人,成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。

( 2) 16周岁以上(≥16周岁)的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。

2.限制民事行为能力人8周岁以上(≥ 8周岁)的未成年人和不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。

3.无民事行为能力人( 1)不满8周岁(<8周岁)的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

( 2)不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

( 3)8周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的,为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

第二单元民事法律行为【考点3】民事法律行为的概念(★★)( P15)1.民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

【解释】民事法律行为分为有效的民事法律行为、无效的民事法律行为、可撤销的民事法律行为和效力待定的民事法律行为。

(常见的事实行为有拾得遗失物、建造房屋、侵权行为、创作行为等。

2020年会计职称考试考点:中级经济法(一)第一章总论第一节经济法概述经济法的概念及体系【考情分析】考频:☆【高频考点】:经济法的概念及体系(―)经济法概念“经济法”这个概念起源于法国。

第一次世界大战期间,德国颁布了《煤炭经济法》和《钾盐经济法》。

之后,德国出版了很多以经济法为题的学术著作和教科书。

经济法概念有了较为完整的含义。

从经济法产生的社会经济背景考察,西方国家的经济法,是在从自由资本主义经济过渡到垄断资本主义经济过程中,国家为应对经济发展中出现的市场失灵和经济危机等问题,而越来越普遍采取干预措施的背景下产生和发展起来的。

在我国,经济法是在改革开放和增强经济法制的背景下逐步兴起的,并随着社会主义市场经济体制建设步伐的推动而持续丰富和完善。

当前,经济法的概念、范畴等在学术界尚存有分歧。

本教材不对学术性分歧作探讨和研究。

经济法现象已得到社会的普遍认同,从经济法的产生和发展来看,它实际是社会经济集中和垄断的产物,是国家干预社会经济生活的具体表现。

东奥“娜写年华”发布。

在我国《民法通则》的立法说明中,就民法与经济法、行政法的关系作了如下解释:“民法主要调整平等主体间的财产关系,即横向的财产、经济关系。

政府对经济的管理,国家和企业之间以及企业内部等纵向经济关系或者行政管理关系,不是平等主体之间的经济关系,主要由相关经济法、行政法调整……”据此,能够说,经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。

(二)经济法体系如同经济法的概念一样,对经济法的系问题,学术界也存有不同理解。

本教材按照经济关系以及经济法所调整的基未内容,将经济法体系作如下划分:1.经济组织法,指经济组织的法律制度,主要是企业法律制度。

如公司法、合伙企业法、独资企业法、外商投资企业法等。

2.经济管理法,指国家在组织管理和协调经济活动中形成的法律制度。

主要是计划和产业政策、财税法、金融法、外汇、价格、市场和特定行业管理法等。

2020年《中级经济法》第一章章节练习与答案解析第一章总论一、单项选择题1.关于民事诉讼的执行程序,下列表述不正确的是()。

A.发生法律效力的民事判决、裁定、调解书以及其他应由法院执行的法律文书,当事人必须履行B.一方拒绝履行生效判决的,对方当事人可以向人民法院申请执行C.申请执行的期限为2年D.申请执行时效不能中止、中断2.张某是甲企业的销售人员,随身携带盖有甲企业公章的空白合同书,便于随时对外签约,后来张某因为收取回扣被甲企业开除,但空白合同书未被收回。

张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同,该买卖合同的效力是()。

A.不成立B.有效C.无效D.效力待定3.甲公司与乙银行订立一份借款合同,甲公司到期未还本付息。

乙银行于还本付息期届满后1年零6个月时向有管辖权的人民法院起诉,要求甲公司偿还本金、支付利息并承担违约责任。

乙银行的行为引起诉讼时效期间()。

A.中止B.中断C.延长D.暂停计算4.2016年12月14日甲与乙签订一份借款合同,约定借期为一年。

后借款期限届满甲未归还借款,乙也未向甲催讨借款。

如果20年时效届满后,由于特殊情况可以依法延长。

下列有关诉讼时效延长的说法,符合规定的是()。

A.乙可以自主决定延长诉讼时效B.乙经甲同意后可以延长诉讼时效C.乙经甲同意并经人民法院同意后可以延长诉讼时效D.只有人民法院才能决定延长诉讼时效5.下列关于诉讼时效期间届满后法律后果的表述中,符合法律规定的是()。

A.当事人在诉讼时效期间届满后起诉的,人民法院不予受理B.诉讼时效期间届满,义务人自愿履行了义务后,可以以诉讼时效期间届满为由主张恢复原状C.诉讼时效期间届满后,当事人自愿履行义务的,不受诉讼时效限制D.诉讼时效期间届满后,权利人的实体权利消灭6.显失公平的可撤销合同中具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一定期限内不行使撤销权的,该撤销权消灭。

该一定期限是()。

A.6个月B.1年C.2年D.5年7.甲向首饰店购买白金项链1条,标签表明该项链为“纯白金项链”,后经鉴定实为赝品。

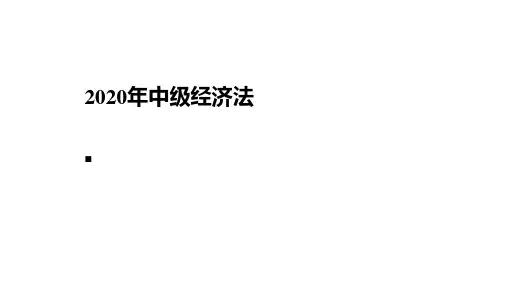

2020年中级经济法■:民商56分•C2.公司法律制度15’•C3.合伙企业法律制度10’•C4.金融法律制度16'•Q1:证券法•Q2:保险法•Q3:票据法•C5.合同法律制度15'税法26分•C6.增值税法律制度14’•C7.企业所得税法律制度12’经济法10分•C8.相关法律制度10’•Q1:预算法律制度•Q2:企业国有资产法律制度•Q3:知识产权法律制度•Q4:政府采购法律制度(一)中级经济法框架C1.总论8分•C1:总论•Q1:法律概述•Q2:民事法律行为和代理2’•Q3:经济仲裁与诉讼6’二、认识经济法二、认识经济法《中级经济法》并不等于我国法律部门中的经济法,而是囊括了民商税经四个部门法中与经济社会、商事活动息息相关的主体部分,因此,考察范围远远大于单纯的经济法本身。

这四者的关系:民法是商法的基础,商法是民法的特别法,而民法和商法同属于私法。

相对应的,税法和经济法属于公法范畴,是用来保证经济市场公平有序的法律规范。

因此,四者相辅相成,互不可缺,共同构成了中级会计师在商业社会叱咤风云的基石。

二、认识经济法框架文字版:我们按照中国法律体系的划分,将本书分为四编,共八章。

第一编总论,阐述经济法概述、民事法律行为与代理和经济仲裁与诉讼。

其余三编按照我国法律部门的划分分为民商法相关制度编、税法相关制度编和经济法相关制度编。

第二编民商法相关制度编,包括公司法律制度、合伙企业法律制度、金融法律制度和合同法律制度四章;第三编税法相关制度编,包括增值税法律制度和企业所得税法律制度两章;第四编经济法相关制度编,包括预算法律制度、企业国有资产法律制度、知识产权法律制度和政府采购法律制度四节。

二、认识经济法(二)中级经济法框架-故事串讲谁跑腿?以什么形式创业?租房合同装修合同销售合同谁可以创业?可以用什么出资?不得用什么出资?二、认识经济法出现纠纷如何处理二、认识经济法增值税企业所得税二、认识经济法票据法保险法证券法钱太多了怎么办?二、认识经济法二、认识经济法体系章节分值分布题型第一编总论C1.总论Q1.法律概述/客观题Q2.民事法律行为与代理2Q3.经济仲裁与诉讼6第二编民商C2.公司法律制度/15客观题+主观题C3.合伙企业法律制度/10C4.金融法律制度Q1.证券法16Q2.保险法Q3.票据法C5.合同法律制度/15(三)章节分值体系二、认识经济法体系章节分值分布题型第三编税法C6.增值税法律制度/14客观题+主观题C7.企业所得税法律制度/12第四编经济法C8.相关法律制度Q1.预算法律制度2客观题Q2.企业国有资产法律制度2Q3.知识产权法律制度4Q4.政府采购法律制度2(三)章节分值体系三、经济法学习方法课堂加深理解•听框架•听考点课后框架记忆•看书一遍•默写一遍习题定位考点•七分记三分练•不求多但求全第一编总论第一章总论目录☐第一节经济法概述☐第二节民事法律行为与代理☐第三节经济仲裁与诉讼第一章总论本章导读1.学习内容:本章内容包括三节,第一节是经济法基本概念介绍,内容简单,近几年都没有出考题,主要掌握经济法渊源和主体的内容即可。

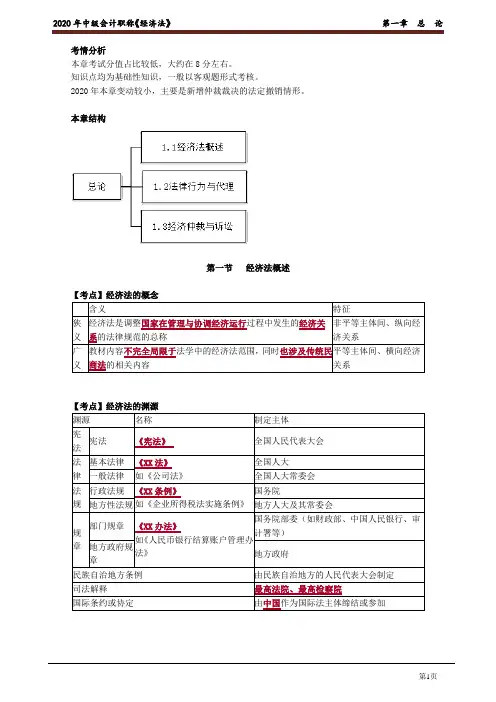

考情分析本章考试分值占比较低,大约在8分左右。

知识点均为基础性知识,一般以客观题形式考核。

2020年本章变动较小,主要是新增仲裁裁决的法定撤销情形。

本章结构第一节经济法概述【考点】经济法的概念含义特征狭义经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称非平等主体间、纵向经济关系广义教材内容不完全局限于法学中的经济法范围,同时也涉及传统民商法的相关内容平等主体间、横向经济关系【考点】经济法的渊源渊源名称制定主体宪法宪法《宪法》全国人民代表大会法律基本法律《XX法》如《公司法》全国人大一般法律全国人大常委会法规行政法规《XX条例》如《企业所得税法实施条例》国务院地方性法规地方人大及其常委会规章部门规章《XX办法》如《人民币银行结算账户管理办法》国务院部委(如财政部、中国人民银行、审计署等)地方政府规章地方政府民族自治地方条例由民族自治地方的人民代表大会制定司法解释最高法院、最高检察院国际条约或协定由中国作为国际法主体缔结或参加【考点】经济法主体-范围经济法主体包括:国家机关、企业、事业单位、社会团体、个体工商户、农村承包经营户、公民等。

【考点】经济法主体-分类分类主体举例根据调整领域不同分类宏观调控法主体(间接引导)调控主体国家发改委、财政部、国税总局、中国人民银行等受控主体企业、事业单位、个人、社会团体等市场规制法主体(直接规制)受制主体规制主体商务部、国家市场监督管理总局等【提示】主体地位不是平等的,调控主体与规制主体是主导者。

但受控主体和受制主体也具有一定的独立性和主动性,并非完全被动地受控或受制于人。

第二节法律行为与代理【考点】法律行为-概念和特征法律行为,是指民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

两个特征解释1.以达到一定的民事法律后果为目的无论行为的法律效果是否有效、无效、可撤销或效力待定,均可以称为法律行为2.以意思表示为要素意思表示是区分法律行为与事实行为的重要标志。

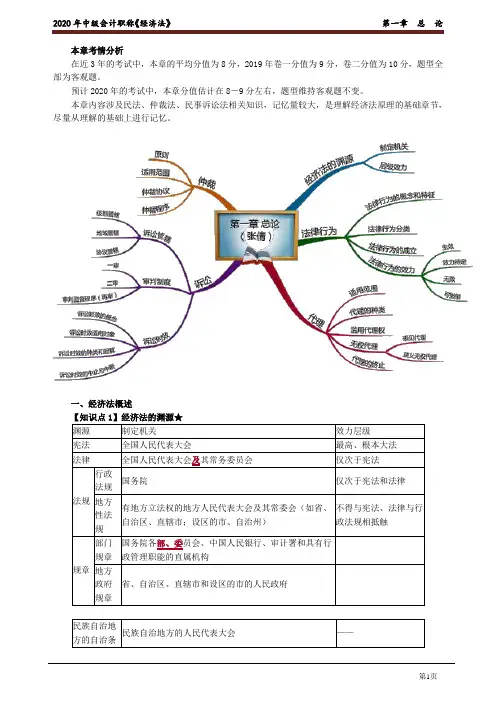

本章考情分析在近3年的考试中,本章的平均分值为8分,2019年卷一分值为9分,卷二分值为10分,题型全部为客观题。

预计2020年的考试中,本章分值估计在8-9分左右,题型维持客观题不变。

本章内容涉及民法、仲裁法、民事诉讼法相关知识,记忆量较大,是理解经济法原理的基础章节,尽量从理解的基础上进行记忆。

一、经济法概述【知识点1】经济法的渊源★渊源制定机关效力层级宪法全国人民代表大会最高、根本大法法律全国人民代表大会及其常务委员会仅次于宪法法规行政法规国务院仅次于宪法和法律地方性法规有地方立法权的地方人民代表大会及其常委会(如省、自治区、直辖市;设区的市、自治州)不得与宪法、法律与行政法规相抵触规章部门规章国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构地方政府规章省、自治区、直辖市和设区的市的人民政府民族自治地方的自治条民族自治地方的人民代表大会——例和单行条例司法解释最高人民法院、最高人民检察院——国际条约、协————定【理解】宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章宪法>法律>行政法规>部门规章【例题·单选题】下列各项中,属于行政法规的是()。

A.全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国会计法》B.国务院制定的《总会计师条例》C.北京市人大常委会制定的《北京市招标投标条例》D.财政部发布的《代理记账管理办法》『正确答案』B『答案解析』选项A是法律,选项B是行政法规,选项C是地方性法规,选项D是部门规章。

以上四项,法律的效力最高。

【例题·单选题】下列法律形式效力最高的是()。

A.全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国会计法》B.国务院制定的《总会计师条例》C.北京市人大常委会制定的《北京市招标投标条例》D.财政部发布的《代理记账管理办法》『正确答案』A『答案解析』选项A是法律,选项B是行政法规,选项C是地方性法规,选项D是部门规章。

第一章总论第一节法律体系一、法律体系(一)法律体系的概念(二)中国社会主义法律体系二、法律部门(一)法律部门的概念(二)我国的主要法律部门1.宪法及宪法相关法。

2.民商法。

3.行政法。

4.经济法。

5.社会法。

6.刑法。

7.诉讼与非诉讼程序法。

第二节法律行为与代理一、法律行为(一)法律行为的概念和特征1.法律行为是以达到一定的民事法律后果为目的的行为。

《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过,自2021年1月1日起施行。

该部法律以下简称《民法典》)把法律行为界定为当事人的设权行为,不再规定法律行为必须是合法行为,因此,取消了《民法通则》特有的“民事行为”概念。

行为是否有效、无效、可撤销或效力待定,均可以称为法律行为。

2.法律行为以意思表示为要素。

意思表示是指行为人将其期望发生法律效果的内心意思,以一定方式表达于外部的行为。

意思表示是法律行为的核心要素,也是法律行为与事实行为等非表意行为相区别的重要标志,后者如拾得遗失物、建造房屋等行为。

行为人表达于外部的意思应是其内心的真实意思;行为人仅有内心意思但不表达于外部,不构成意思表示。

(二)法律行为的分类1.单方法律行为和多方法律行为。

这是按照法律行为的成立仅需一方意思表示还是需要多方意思表示而进行的分类。

单方法律行为例如委托代理的撤销、无权代理的追认等。

多方法律行为是指依两个或两个以上当事人意思表示一致而成立的法律行为,例如订立合同的行为、设立公司的协议等。

但多方法律行为中的决议行为较为特殊,决议行为仅需依照规定的程序或方式作出,并不要求各方的意思表示全部一致。

《民法典》第一百三十四条第二款规定∶“法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的,该决议行为成立。

”2.有偿法律行为和无偿法律行为。

这是按照法律行为一方当事人从对方当事人取得利益有无对价为标准而进行的分类。

有偿法律行为是指双方当事人各因其给付而从对方取得利益的法律行为,例如买卖、租赁、承揽等。

2020年中级会计职称考试《经济法》考点精讲第一章总论本章考情分析在近3年的考试中,本章的平均分值为8分,2019年卷一分值为9分,卷二分值为10分,题型全部为客观题。

预计2020年的考试中,本章分值估计在8-9分左右,题型维持客观题不变。

本章内容涉及民法、仲裁法、民事诉讼法相关知识,记忆量较大,是理解经济法原理的基础章节,尽量从理解的基础上进行记忆。

一、经济法概述【知识点1】经济法的渊源★【理解】宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章宪法>法律>行政法规>部门规章【例题·单选题】下列各项中,属于行政法规的是()。

A.全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国会计法》B.国务院制定的《总会计师条例》C.北京市人大常委会制定的《北京市招标投标条例》D.财政部发布的《代理记账管理办法》『正确答案』B『答案解析』选项A是法律,选项B是行政法规,选项C是地方性法规,选项D是部门规章。

以上四项,法律的效力最高。

【例题·单选题】下列法律形式效力最高的是()。

A.全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国会计法》B.国务院制定的《总会计师条例》C.北京市人大常委会制定的《北京市招标投标条例》D.财政部发布的《代理记账管理办法》『正确答案』A『答案解析』选项A是法律,选项B是行政法规,选项C是地方性法规,选项D是部门规章。

以上四项,法律的效力最高。

【知识点2】经济法主体★是指在经济法律关系中享有一定权利、承担一定义务的当事人或参加者。

享受经济权利的一方称为权利主体,承担经济义务的一方称为义务主体。

经济法主体包括:国家机关、企业、事业单位、社会团体、个体工商户、农村承包经营户、公民等。

【例题·多选题】下列各项中,属于经济法主体的有()。

A.某市场监督管理局B.某个体工商户C.某公民甲D.某股份公司的分公司『正确答案』ABCD『答案解析』经济法主体包括国家机关、企业、事业单位、社会团体、个体工商户、农村承包经营户、公民等。