高考语文古代诗歌鉴赏讲义 (二)

- 格式:doc

- 大小:120.00 KB

- 文档页数:14

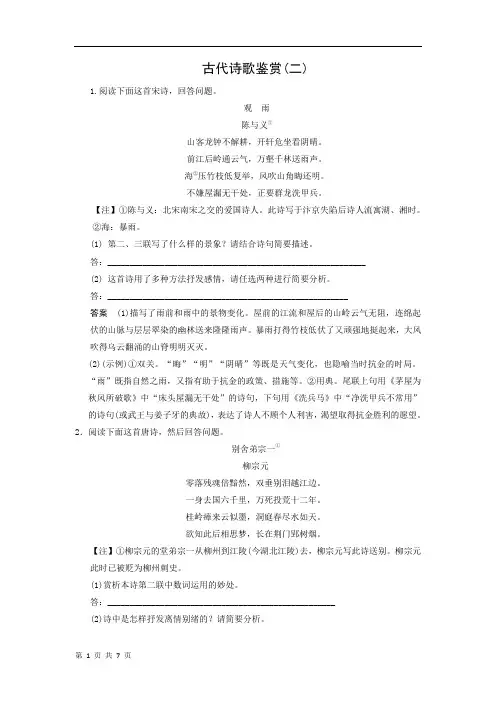

古代诗歌鉴赏(二)1.阅读下面这首宋诗,回答问题。

观雨陈与义①山客龙钟不解耕,开轩危坐看阴晴。

前江后岭通云气,万壑千林送雨声。

海②压竹枝低复举,风吹山角晦还明。

不嫌屋漏无干处,正要群龙洗甲兵。

【注】①陈与义:北宋南宋之交的爱国诗人。

此诗写于汴京失陷后诗人流寓湖、湘时。

②海:暴雨。

(1) 第二、三联写了什么样的景象?请结合诗句简要描述。

答:___________________________________________________________(2) 这首诗用了多种方法抒发感情,请任选两种进行简要分析。

答:_______________________________________________________答案(1)描写了雨前和雨中的景物变化。

屋前的江流和屋后的山岭云气无阻,连绵起伏的山脉与层层翠染的幽林送来隆隆雨声。

暴雨打得竹枝低伏了又顽强地挺起来,大风吹得乌云翻涌的山脊明明灭灭。

(2)(示例)①双关。

“晦”“明”“阴晴”等既是天气变化,也隐喻当时抗金的时局。

“雨”既指自然之雨,又指有助于抗金的政策、措施等。

②用典。

尾联上句用《茅屋为秋风所破歌》中“床头屋漏无干处”的诗句,下句用《洗兵马》中“净洗甲兵不常用”的诗句(或武王与姜子牙的典故),表达了诗人不顾个人利害,渴望取得抗金胜利的愿望。

2.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

别舍弟宗一①柳宗元零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

一身去国六千里,万死投荒十二年。

桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。

【注】①柳宗元的堂弟宗一从柳州到江陵(今湖北江陵)去,柳宗元写此诗送别。

柳宗元此时已被贬为柳州刺史。

(1)赏析本诗第二联中数词运用的妙处。

答:____________________________________________________(2)诗中是怎样抒发离情别绪的?请简要分析。

答:________________________________________________答案(1)“一身”与“万死”对比,概括了诗人孤苦零落的凄惨现实和屡遭不幸的残酷人生;“六千里”与“十二年”从空间、时间上高度概括了诗人屡遭贬谪的距离遥远和时间之长;读来令人震撼,极富感染力。

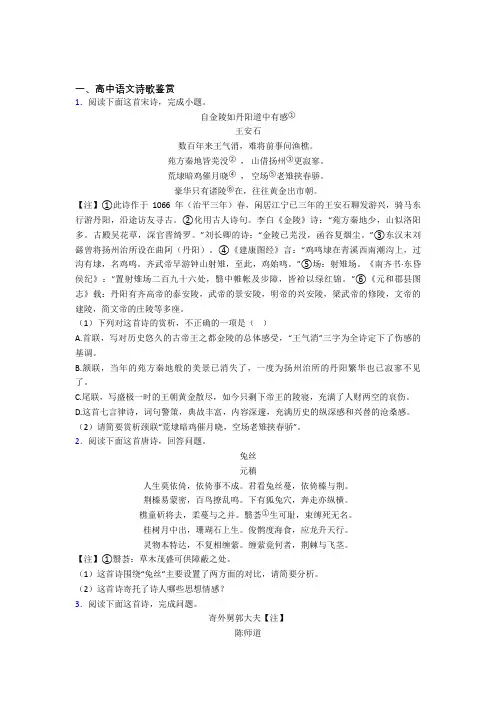

一、高中语文诗歌鉴赏1.阅读下面这首宋诗,完成小题。

自金陵如丹阳道中有感①王安石数百年来王气消,难将前事问渔樵。

苑方秦地皆芜没②,山借扬州③更寂寥。

荒埭暗鸡催月晓④,空场⑤老雉挟春骄。

豪华只有诸陵⑥在,往往黄金出市朝。

【注】①此诗作于1066年(治平三年)春,闲居江宁已三年的王安石聊发游兴,骑马东行游丹阳,沿途访友寻古。

②化用古人诗句。

李白《金陵》诗:“苑方秦地少,山似洛阳多。

古殿吴花草,深官晋绮罗。

”刘长卿的诗:“金陵已芜没,函谷复烟尘。

”③东汉末刘繇曾将扬州治所设在曲阿(丹阳)。

④《建康图经》言:“鸡鸣埭在青溪西南潮沟上,过沟有埭,名鸡鸣。

齐武帝早游钟山射雉,至此,鸡始鸣。

”⑤场:射雉场。

《南齐书·东昏侯纪》:“置射雉场二百九十六处,翳中帷帐及步障,皆袷以绿红锦。

”⑥《元和郡县图志》载:丹阳有齐高帝的泰安陵,武帝的景安陵,明帝的兴安陵,梁武帝的修陵,文帝的建陵,简文帝的庄陵等多座。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.首联,写对历史悠久的古帝王之都金陵的总体感受,“王气消”三字为全诗定下了伤感的基调。

B.颔联,当年的苑方秦地般的美景已消失了,一度为扬州治所的丹阳繁华也已寂寥不见了。

C.尾联,写盛极一时的王朝黄金散尽,如今只剩下帝王的陵寝,充满了人财两空的哀伤。

D.这首七言律诗,词句警策,典故丰富,内容深邃,充满历史的纵深感和兴替的沧桑感。

(2)请简要赏析颈联“荒埭暗鸡催月晓,空场老雉挟春骄”。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

兔丝元稹人生莫依倚,依倚事不成。

君看兔丝蔓,依倚榛与荆。

荆榛易蒙密,百鸟撩乱鸣。

下有狐兔穴,奔走亦纵横。

樵童斫将去,柔蔓与之并。

翳荟①生可耻,束缚死无名。

桂树月中出,珊瑚石上生。

俊鹘度海食,应龙升天行。

灵物本特达,不复相缠萦。

缠萦竟何者,荆棘与飞茎。

【注】①翳荟:草木茂盛可供障蔽之处。

(1)这首诗围绕“兔丝”主要设置了两方面的对比,请简要分析。

(2)这首诗寄托了诗人哪些思想情感?3.阅读下面这首诗,完成问题。

高考语文诗歌鉴赏(二)14、阅读下面这首诗,按要求作答。

(9分)雨过至城中苏家宋黄庭坚飘然一雨洒青春,九陌净无车马尘。

渐散紫烟笼帝阙,稍回晴日丽天津。

花飞衣袖红香湿,柳拂鞍鞯绿色匀。

管领风光唯痛饮,都城谁是得闲人。

注:此诗作于宋哲宗元祐元年(1086),黄庭坚时任秘书省校书郎,是年,长期贬谪外放的苏轼被授予翰林学士、知制诰等要职。

(1)诗中描写了春雨后的哪些景象?(2分)(2)结合诗句说明颈联运用了哪些艺术手法?(4分)(3)全诗表达了诗人怎样的情感?(3分)参考答案:(1)尘土涤净紫烟渐散雨过日丽红花沾雨柳色葱翠(2)①对仗,如花飞对柳拂,红香湿对绿色匀。

②比拟,如柳拂。

③从视觉、嗅觉、触觉等多角度(运用通感)进行描写,如衣袖红香湿。

(3)雨后天晴访友喜悦之情;仕途上的踌躇满志或忙中偷闲的快乐。

白话翻译:小雨飘飘,轻洒在青青的草地上。

道路都干干净净的,车马经过也扬不起灰尘。

渐渐散去的紫烟笼罩了帝阙。

天气逐渐变得晴朗,天空也在消除阴霾后更加美丽。

飞花沾湿衣袖,红中带香。

绿柳轻拂马鞍,绿色匀称。

为了能够更好的赏景,唯有痛饮。

都城又有几个闲人呢?诗歌赏析:1、本诗描绘了春雨后尘土涤净紫烟渐散雨过日丽红花沾雨柳色葱翠的景象。

2、颈联运用的艺术手法:①对仗,如花飞对柳拂,红香湿对绿色匀。

②拟人,如柳拂。

③从视觉、嗅觉、触觉等多角度进行描写,如衣袖红香湿让人仿佛身临其境。

3、全诗表达了诗人雨后天晴拜访苏家的喜悦,为老师再获朝廷重用而开心,暗讽昔日变法派皆是闲人,变法时期是一场雨,现在才是雨过天晴,有着沉冤得雪的痛快。

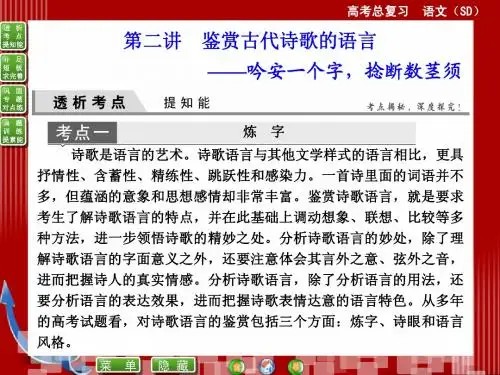

鉴赏诗歌的语言一、对点练1.(2016·天津卷)阅读下面的诗,完成后面的题目。

登裴秀才迪小台[唐]王维端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

(选自《全唐诗》)“满目望云山”句中“望”字一作“空”,你认为这两个字用哪个更好?请说明理由。

答:【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力,重点考查炼字。

解答本题,要在读懂诗歌的基础上,深入理解句意,把握“望”“空”的基本义和语境义,联系语境分析比较其表达效果,明确用哪个更好。

作答时,要先明确用哪个更好,然后分析其表达效果。

【答案】“望”:照应题目中的“登台”,引出后面描写的景物。

或“空”:①营造空旷的意境;②流露出超然心态。

2.(2015·广东卷)阅读下面这首诗,完成后面的题目。

早过大通驿①查慎行夙雾才醒后,朝阳未吐间。

翠烟遥辨市,红树忽移湾。

风软一江水,云轻九子山。

画家浓淡意,斟酌在荆关②。

【注】①大通驿:在安徽铜陵,大通河由此入长江,作者乘船途经此地。

②荆关:五代后梁画家荆浩、关仝,二人擅长山水画。

(1)第三联的“软”字在艺术表现上很有特色,请作赏析。

答:(2)诗题的“过”字在诗中是如何体现的?请结合全诗简要分析。

答:【解析】(1)鉴赏诗歌中的关键词,首先要明确词义,然后结合诗句分析它的表达效果。

本题中的“软”既可以看作形容词,形容风很软,也可以看作动词,微风吹拂,使江水变得绵软,这是一语双关的用法。

答题时,理解“软”字的意思,并指出手法,再指出其表达效果,然后结合诗句简要分析。

(2)回答本题首先明确“过”的词义,“过”有经过,路过的意思。

诗题中的“过”字在文中主要体现在时间、地点与景物的变化上。

答题时抓住“遥辨市”“忽移湾”“一江水”“九子山”等表示移步换景的词语来回答。

【答案】(1)“软”可形容风,即微风吹拂,给人以软绵绵的感受;又可形容江水,即微风吹拂,江面微波荡漾,江水像绸缎一样波动铺展开来。

高考语文古代诗歌鉴赏复习(2)古典诗文2010-04-20 13025d56b7b40100hry1高考语文古代诗歌鉴赏复习(2)三鉴赏诗歌的表达技巧表达技巧是指在塑造形象、创造意境、表达思想感情时所采取的表现手法。

它的含义非常广泛,既可以包括各种修辞手法、表达方式的使用,也包括艺术构思上的巧妙使用。

对表达技巧的鉴赏,就是辨识诗歌中所使用的修辞手法、表达方式、表现手法或艺术构思,分析其本身的艺术效果,评价其对表现诗人的思想感情所起到的作用。

表达技巧的种类表达技巧是指在塑造形象、创造意境、表达思想感情时所采取的特殊的方式。

它的含义非常广泛,简单说包括各种表达方式、修辞手法、表现手法(写作手法)的使用。

对表达技巧的鉴赏,就是辨识诗歌中所使用的修辞手法、表达方式、表现手法或艺术构思,分析其本身的艺术效果,评价其对表现诗人的思想感情所起到的作用。

(一)表达方式记叙、描写、说明、议论、抒情等方式。

这其中描写、抒情是考查的重点。

抒情可分为直抒胸臆(直接抒情)和间接抒情(手法常是借景抒情、情景交融、托物言志等)。

(二)表现手法联想、想象、类比、象征、渲染、烘托、悬念、对比、反衬、托物言志、赋比兴、虚实结合、动静相衬、景情理合一等。

(三)行文结构承上启下、起承转合、衔接、铺垫、照应等。

(四)材料取舍主次、详略、繁简等。

材料是构成文章的血肉,材料的详略取舍往往体现了的用意。

(五)修辞手法比喻、排比、对比、反复、拟人、夸张、反问、设问、对偶、用典、互文等。

在实际的运用中,多种修辞又往往是一起连用的。

下列几组概念的区分非常重要。

(一)借景抒情与情景交融诗人对某种景象或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发,这种抒情方式叫借景或借物抒情。

在我国古代诗歌中,松竹梅兰、芭蕉残荷、梧桐细雨、飞蓬浮萍、鸿雁闲鹤、大漠古道、长亭短亭等等,常常是诗人借以抒情的对象,这些景物也就不再是纯粹的自然之物了,而是承载传递了人们极为丰富复杂的思想情感。

高考语文古代诗歌鉴赏讲义(二)教学园地11-08 2216高考直析【考题精讲】1.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

(7分)木芙蓉窗前木芙蓉吕本中范成大小池南畔木芙蓉,雨后霜前着意红。

辛苦孤花破小寒,花心应似客心酸。

犹胜无言旧桃李,一生开落任东风。

更凭青女①留连得,未作愁红怨绿看。

[注]①青女:传说中掌管霜雪的女神。

⑴ 这两首诗都描述了木芙蓉的什么自然属性?都运用了哪种修辞手法?(2分)⑵ 两首诗中木芙蓉的形象有什么不同?(5分)【解析】吕本中的《木芙蓉》诗中,明确点出歌颂对象是小池南岸的木芙蓉。

借“南畔”暗示为金兵南渡后的河山。

木芙蓉就成为广大爱国志士的象征了。

诗中第二句指出木芙蓉开放在严霜袭来的秋季,其鲜艳的色泽显示出它不畏强暴的精神。

诗中后句,诗人将“无言” 和“一生开落任东风”来比喻桃李怯懦软弱,听任春风摆布而自已无言,用宋高宗和秦桧以及对女真贵族俯首贴耳、没有骨气和勇气的主和派,来衬托木芙蓉霜后“着意红”的英勇气慨。

将两种花比喻成对立的两种不同品格的代表,寓意极为深刻。

《窗前木芙蓉》是诗人早期作品,写秋天盛开的木芙蓉花不怕寒霜,傲然怒放,没有一般的花那样纤弱,动不动就是“愁红怨绿”的可怜样子。

借木芙蓉表现了自己少年时的意气风发、昂扬不凡的气度。

两首诗并考,诗中所写事物往往相同或相近,而表达的感情、思想,所运用的表达手法则往往有别。

分析时注意区别异同。

这两首诗都写“木芙蓉”,这是同;情感一明一暗,这是异。

分析时,特别注意对“青女”的注释,否则不容易把握诗的旨趣。

答案:(1)两首诗都描述了木芙蓉在秋天冒着霜雪开花的自然属性。

运用了拟人(对比)手法。

(2)吕诗着重描写的是逍遥闲适,任由风吹雨打的形象;范诗写的木芙蓉孤苦、心酸,处境凄凉,但并没有把这花看作愁苦。

前者是闲适之士的豪迈与大度的形象,后者是在凄苦孤独的环境中的乐观者形象。

2.阅读下面的宋诗,然后回答问题。

(6分)溪亭林景熙清秋有馀思,日暮尚溪亭。

高树月初白,微风酒半醒。

独行穿落叶,闲坐数流萤。

何处渔歌起?孤灯隔远汀。

(1)诗人运用了哪些反映时间变化的意象来表现其情感?(2分)(2)请结合全诗,评析第三联中“穿”,“数”二字的艺术效果。

(4分)【解析】本题考查对诗歌意境的理解能力。

中国有“诗画一家”的传统审美观和审美情趣。

“独行穿落叶,闲坐数流萤”强调的是的孤独和寂寥。

“何处渔歌起?孤灯隔远汀”能很好地表达这一意境。

古诗鉴赏考查的重点是语言品味、形象把握、意象理解、意境分析、技巧鉴赏、思想情感的把握等几个方面,平时阅读诗歌,应注意积累典故与常见意象含义,掌握诗歌常见表达技巧,体会不同或同一的不同作品的风格特点。

解题时按照读一理一审一写四个步骤准确作答。

审读的时候要充分利用注释,整体感知,然后从内容和手法两方面理清主要知识点。

“审”就是题目要求,筛选有效信息,调动相关积累。

写的时候要结合要求,条分缕析,重点突出。

答案:(1)意象有:清秋、日暮、月初白、落叶、流萤、孤灯(2)诗人于清秋日暮在溪亭散心。

月上高树,酒已半醒,周围一片冷清幽寂。

诗人独自在落叶飘零的树林中穿行。

“穿”字形象地传达出诗人孤独、徘徊的情绪。

诗人又坐在林中百无聊赖地“数”起了流萤。

“数”字传神地描绘出诗人苦闷无聊的心境。

3.阅读下面这首诗,回答以下问题(6分)粤秀峰晚望同黄香石诸子二首(其一)谭敬昭江上青山山外江,远帆片片点归艭①。

横空老鹤南飞去,带得钟声到海幢②。

注:①艭,小船。

②海幢,即海幢寺。

⑴诗中哪些意象体现了题目中的“晚望”?请分别从“晚”、“望”两个方面回答。

(3分)⑵简析诗中“带”字的妙处。

(3分)【解析】(1)本题是考查考生对意象的把握。

意象包含“意”和“象”两个方面,也就是主观情感与客观景象,而且要能够把两者自然地融合起来。

解答这一小题,一定要紧扣诗歌内容。

“归艭”“钟声”这些意象体现了题目中的“晚”。

“江”“青山”“远帆”“老鹤”等意象体现了题目中的“望”。

理由是,江上捕鱼的船只纷纷回来,自然是到了晚上;在古诗词里面,经常会看到写寺庙里的晚钟的句子,如“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”;诗人与友人在粤秀峰上,看江上的青山,就应该是眺望,而“山外”的“江”,距离应当更远,自然更是远望;“远帆”本身就已经有了一个“远”字,写的当然是“望”;“横空老鹤南飞去”,“横空”二字,写出一种阔大的境界,其本身固属远望所见,“南飞去”中的一个“去”字,说明老鹤已经飞走了,看飞走了的老鹤,自然也是“望”。

(2)是考查炼字。

这一题可以从这几个方面来思考:一是具有拟人的艺术效果。

带东西,往往是人的行为。

可见,把老鹤人性化了。

二是具有化虚为实的效果。

“钟声”怎么传播到远方的?诗人想到了“带”字。

用这个“带”字,声音就像书本、信函等实在的、有形的东西一样可以被携带了。

这样就把看不见摸不着的声音写出形来了,多么形象、生动,富有动感!这是一个开放性的题目,答案不要求一律,但必须自圆其说,言之成理。

答案:1.体现“晚”的意象有:归艭、钟声;体现“望”的意象有:江、青山、远帆、空、老鹤。

2.(2)“带”采用了拟人手法,赋予“老鹤”以人的动作,不说钟声远播,而说老鹤带钟声到海幢,使画面具有动感。

【考查趋势】纵观近几年高考,我们有下面一些推测:选材多为篇幅短小的古代诗歌,名家非名篇与非名家佳作将会并重。

从时代看,唐诗、宋词和元曲是首选;从内容看,山水田园诗和送别诗、边塞诗占主流;从数量看,一首诗、词仍然唱主角,但两首诗或两首词比较鉴赏和一首小令鉴赏也会扮演重要角色。

题量上一般以两个小题为主,分值一般设为6~8分:05年8分,06年6分,07年6分,08年7分。

从题型设置上分析,试卷均以简答题为主要的出题形式,突出学生审美鉴赏能力的考察。

看来这样一种方式可能已成为我省命题人的共识,预计2010年将继续采用这样一种形式。

从考点设置来看,不仅侧重于单独鉴赏诗歌的“形象”、“语言”、“表达技巧”及评价诗歌的“思想内容情感”,还会大大加强综合性的试题,进行整体鉴赏。

考点设置遵循了《考试大纲》的要求,即“鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;评价文学作品的思想内容和的观点态度。

”但在具体操作上却灵活多变。

如08年,比较两首诗的异同。

所谓“比较阅读”,就是将内容、体裁、表现手法相近或相反的两首诗放在一起进行比较鉴赏的方法。

《普通高中语文课程标准》指出:“进行比较阅读,可以把年代、作家、题材、体裁、风格等相同(或不同)的作品组编在一起进行比较阅读,从作品的主旨立意、构思谋篇、意境格调、语言风格、社会意义以及美学价值等方面加以对照研究,得出自己的结论。

”从形式上看,可以分为“同时代作品比较”、“跨时代作品比较”、“同一作品中使用不同的词语、语句效果比较”三种情况。

从内容上看,可以分为对诗歌语言的品味、对诗歌表现手法的理解、对诗歌形象的解读、对思想感情的把握等方面的比较。

从考查点设置来看,可以分为综合比较和单一比较两种情况。

如05年辽宁卷就是综合考查了语言、形象和技巧三方面; 07年浙江卷第1小题为单一比较,第2小题同为综合比较。

值得注意的是,在考点设置上,我们广东卷连续几年考查“诗歌意象”,意象是鉴赏诗歌内容、思想、意境的切入点,应引起重视。

答案拟写一般无需学生引经据典,也不必有过多的背景内容介入,更不需要跳出诗词曲外进行过多的联系,只要立足文本,正确理解,就诗论诗,落实题干要求就行。

应考方法盘点一复习备考要注意下面几个问题(一)立足课文高中语文教材所选都是古代经典的诗词,这些诗词所体现出来的鉴赏技巧和思维方法很典型,具有很强的迁移性和借鉴性。

这些诗词绝大多数指定要背诵,如果在背诵的同时,能够对其鉴赏的技巧了如指掌。

那么枯燥的鉴赏概念就会变得有血有肉、生动具体了。

(二)把握常识1.了解诗词的基本体式类别。

(1)从体裁上分:有古体诗和近体诗(即格律诗。

注意时代,唐以前只有古体诗,唐以后古体诗,近体诗并存)和词。

(2)从表现方式分:有抒情诗,叙事诗。

(3)所选题材分:有山水田园诗、军旅边塞诗、送别诗、闺怨诗、咏物诗、怀古诗、哲理诗等。

2.掌握一定术语,鉴赏时能说较规范的“内行话”。

(1)反映诗歌风格方面:雄奇、刚健、悲壮、旷达、洒脱、苍凉、恢宏、奔放;沉郁顿挫、缠绵悱恻、婉约清丽、明丽清新、含蓄有致、生动活泼、幽默恢谐等。

(2)反映诗歌结构方面:开门见山、逐层拓展、环环相扣、前后呼应等。

(3)反映诗歌表现手法方面:借景抒情、寓情于景、情景相生、托物言志、直抒胸臆、卒章显志、对比映村、以虚写实、虚实结合、以动衬静、动静结合、白描勾勒、浓墨重彩等。

(4)反映诗歌语言特色方面:质朴清新、句式整齐、音节和谐、对仗工整、有节奏感、声情并茂、凝练简洁、犀利老练等。

(5)反映诗人情感方面:愉悦、欢快、欣喜、郁闷、忧愁、孤独、凄清、悲观、失落、激昂、奔放、乐观、豁达、淡泊、闲适等。

(6)反映诗歌总体效果方面:真挚感人、耐人寻味、催人泪下、扣人心弦、发人深思、意境高远、即景生情、即景自况等。

3.了解诗人思想性格,把握不同诗人的风格特点。

鉴赏时善于对比揣摩,推此及彼。

(1)从诗歌表现的不同内容上把握。

如:陶渊明、谢灵运、王维、孟浩然的山水田园诗;高适、夸参、王昌龄的边塞诗;曹操、鲍照、杜甫、李商隐的咏史咏怀诗;陆游、辛弃疾、文天祥的爱国诗等。

(2)从诗歌体现的不同风格流派上把握。

如:苏轼、黄庭坚、辛弃疾、陈亮的豪放词;柳永、李清照、李煜、姜夔的婉约词等;李白、杜牧、李贺的浪漫诗,杜甫、白居易、陆游的写实诗等。

(三)总结规律1.反复体味,读懂原诗。

了解为什么而写诗,写了什么内容,表达了什么感情。

2.主观试题规范作答。

诗歌鉴赏由客观选择题改为主观表述题后,一定程度上增加了试题的难度,因此必须加强答题规范意识。

(1)要明确,忌含糊。

对试题中有“你是否同意XX说法”之类的问题,考生必须要明确表态“同意”或“不同意”。

(2)要具体,忌空泛。

试题中往往要求理解的是某一点,或者是形象,或者是情感,或者是手法等。

考生一定要列举诗词中的词语进行具体分析,切忌空话套话,泛泛而谈。

(3)正确揣摩,忌想当然。

有的考生不仔细品味诗句含意,不正确理解诗意,往往张冠李戴,指鹿为马,造成失分。

(4)顺势而为,忌唱反调。

命题意图往往会在题目中作提示引导。

如就李白《春夜洛城闻笛》中“折柳”设置题目:“前人在评论这首诗时曾说。

‘折柳’二字是全诗的关键……你是否同意?……”这说明包含着对考生的提示引导,只要顺着试题作答,很容易得分。

可是有些考生故意唱反调,硬说“不是关键”,却又说不出理由,不能自圆其说,造成失分。

备考简料清点一中国古典诗歌的文体常识古代诗歌包括诗、词、曲。

按形式分为:(1)古体诗包括古诗(唐以前的诗歌)、楚辞、乐府诗。