皮影地域

- 格式:ppt

- 大小:420.50 KB

- 文档页数:35

皮影戏有哪些流派由于皮影戏在中国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,形成了不同流派,常见有四川皮影、湖北皮影、湖南皮影、北京皮影、唐山皮影、山东皮影、山西皮影、青海皮影、宁夏皮影、陕西皮影,以及川北皮影、陇东皮影等风格各具特色的地方皮影。

各地皮影的音乐唱腔风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华,从而形成了溢彩纷呈的众多流派。

有沔阳皮影戏、唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、陆丰皮影戏、华县皮影戏、华阴老腔、阿宫腔、弦板腔、环县道情皮影戏、凌源皮影戏等等。

河北、北京、东北、山东一带的各路皮影唱腔,虽同源于冀东滦州的乐亭影调,但各自的唱腔分别在京剧、落子、大鼓、梆子和民间歌调的滋润之下,又形成了不同的流派。

流畅的平调、华丽的花调、凄哀的悲调不一而足。

而其中唐滦地区的掐嗓唱法十分独特。

冀南皮影皮影戏最早诞生在两千年前的西汉,极盛于清代的直隶省(河北省)。

冀南皮影戏是河北省地区的戏曲艺术之一。

浙江皮影浙江海宁皮影戏位于钱塘江北岸的浙江省海宁市境内,至今流传着具有南宋风格的古典剧种——海宁皮影戏。

广东皮影陆丰皮影戏是我国三大皮影系统之一的潮州皮影的唯一遗存,陆丰市皮影剧团是广东省唯一的专业皮影剧团。

湖北皮影湖北皮影戏主要分“门神谱”(大皮影)和“魏谱”(小皮影)两大类:“门神谱”主要集中在江汉平原的沔阳(今仙桃)、云梦、应城等地以及黄陂、孝感、汉川等县的部分地区;“魏谱”皮影分布在鄂北和鄂西北的竹溪、竹山、谷城、保康、远安、南漳、襄阳、随州一带,其形制及风格与陕豫皮影相似,是陕豫鄂三地民间文化交流融合的结果。

泰山皮影泰山皮影由独特的“十不闲”技艺大师——范正安先生为独特代表任务,继承民族遗产,打造泰山品牌,弘扬泰山文化!泰山皮影表演的泰山石敢当的故事栩栩如生,十七大期间在国家大剧院为与会代表表演的泰山石敢当故事,受到了一致好评,其皮影艺术先后被《新闻联播》《焦点访谈》《实话实说》《走遍中国》《文化访谈录》等专题报道。

关中皮影民俗文化的介绍

关中皮影民俗文化是中国传统的皮影戏艺术形式之一,起源于陕西关中地区。

皮影戏是利用兽皮或纸制成的影子,通过操纵影子来表现故事的一种戏剧形式。

它不仅具有娱乐性,还富有文化内涵,被誉为“东方的剧场艺术”。

关中皮影戏的特色在于形象生动、语言幽默、音乐节奏明快,配合丰富的道具,打造出独具特色的舞台效果。

皮影戏作为一种传统的民间艺术形式,受到了很多民间故事、历史故事和神话传说的影响,其中最著名的就是《西游记》。

关中皮影戏在陕西一带已有几百年的历史,是当地人民的文化瑰宝。

它不仅在演出形式上有所创新,还在民俗活动中大量运用。

例如,每年农历正月十五,陕西西安市便会举办一场盛大的皮影戏表演,吸引了众多观众前来观看。

此外,皮影戏还与其他民俗文化活动相结合,如庙会、婚礼、祭祀等。

总的来说,关中皮影民俗文化是中国传统文化中不可或缺的重要组成部分,它不仅具有丰富的文化内涵,还在当地民俗中扮演着极其重要的角色。

希望更多的人了解和关注这项传统的艺术形式,让它得到更好的保护和传承。

- 1 -。

甘肃皮影发展历程甘肃皮影艺术源远流长,其发展历程可以追溯到古代。

甘肃地处中国西北地区,这里自古就是中原文化与西域文化的交汇之地。

随着丝绸之路的开通,甘肃成为了东西方文化交流的重要节点,皮影艺术也开始在这里发展起来。

皮影艺术最早可以追溯到秦汉时期。

在甘肃地区的墓葬中,出土了许多使用皮影的图案和雕刻,这表明当时皮影在甘肃已经有了一定的发展。

相传,汉代张良曾使用皮影戏来预测军情,大大增强了人们对皮影的兴趣。

明清时期,皮影艺术在甘肃迎来了更大的发展。

当时,甘肃是丝绸之路的重要节点,吸引了大量商人和旅行家。

他们将各地的皮影艺人聚集在一起来表演,从而形成了独特的甘肃皮影风格。

甘肃皮影在这一时期发展成为一种集表演、艺术和手工制作为一体的综合艺术形式。

皮影艺人们将各种题材的故事通过皮影表演的形式展现出来,深受观众喜爱。

近代以后,甘肃皮影艺术面临着一定的挑战。

新型的娱乐方式的兴起以及对传统艺术的冲击,使得皮影艺术逐渐边缘化。

然而,由于甘肃皮影艺术在甘肃地区的深厚传统和丰富内涵,它得到了当地政府和文化界的重视和保护。

近年来,甘肃皮影艺术通过创新、整理和保护,逐渐走向复兴。

如今,甘肃皮影艺术已经被列入国家级非物质文化遗产名录,并吸引了越来越多的观众。

甘肃皮影艺人们通过将现代元素融入传统的皮影艺术中,使得它更加丰富多样,适应了现代观众的口味。

同时,甘肃皮影艺术也走出国门,得到了国际上的认可和赞赏。

总的来说,甘肃皮影艺术经历了漫长的发展历程,从秦汉时期到明清时期再到近代,它一直在不断创新和发展。

如今,甘肃皮影艺术正以崭新的面貌焕发着生机,成为中国传统艺术中的一颗璀璨明珠。

由于皮影戏在中国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,形成了不同流派,常见有四川皮影、湖北皮影、湖南皮影、北京皮影、唐山皮影、山东皮影、山西皮影、青海皮影、宁夏皮影、陕西皮影,以及川北皮影、陈龙皮影等风格各具特色的地方皮影[3]。

各地皮影的音乐唱腔风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华,从而形成了溢彩纷呈的众多流派。

有沔阳皮影戏、唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、江汉平原皮影戏、陆丰皮影戏、华县皮影戏、华阴老腔、阿宫腔、弦板腔、环县道情皮影戏、凌源皮影戏等等。

在秦、晋、豫一带的各路皮影流派中,有弦板腔、阿宫腔、碗碗腔、老腔、秦腔、南北道情、安康越调、商路道情、吹腔等十多种,曲牌甚多。

演唱时,还常用和声接腔、帮腔和鼻哼余韵的唱法,拖腔婉转悠扬,非常动听。

河北、北京、东北、山东一带的各路皮影唱腔,虽同源于冀东滦州的乐亭影调,但各自的唱腔分别在京剧、落子、大鼓、梆子和民间歌调的滋润之下,又形成了不同的流派。

流畅的平调、华丽的花调、凄哀的悲调不一而足。

而其中唐滦地区的掐嗓唱法十分独特。

其他如湖南、湖北、江浙、福建各地,皮影戏音乐及唱腔也都带有本地地方特色。

沔阳皮影戏沔阳皮影戏,俗称“皮影子”,迄今已有300多年的历史。

它以玲珑剔透造型生动的影像,优美抒情的唱腔、妙趣横生的台词,优雅动听的伴奏而独具一格,深受老百姓的喜爱,是江汉平原众多民间艺术中一朵绚丽的奇葩。

沔阳(今湖北省仙桃市)是享誉海内外的著名的皮影艺术之乡,民间流传“看牛皮、熬眼皮、半夜回家撞鼓皮,老婆挨眉捏闷脾”的歌谣,足见皮影戏具有极大的诱惑力。

仙桃皮影造型仿效戏剧人物脸谱,用沔阳雕花剪纸的技艺雕刻而成,雕刻精美,生、旦、净、末、丑,行当齐全;在形制上,皮影影子长70厘米至80厘米,属“门神谱”类大皮影,造型较为写实;内容丰富(多来自历史故事、人物传记等),有楚汉相争、三国、隋唐、水浒、西游等300多个剧目,情节起伏,悬念迭出;以渔鼓调演唱,语言诙谐幽默,富有浓郁的乡土气息,广泛流传于仙桃城市和农村,乃至江汉平原。

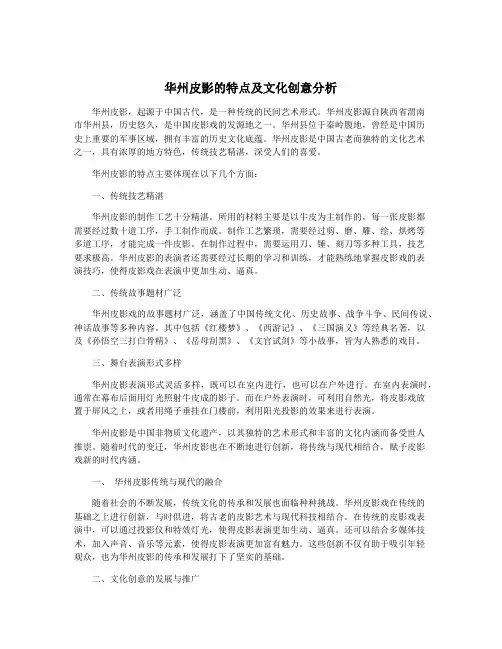

华州皮影的特点及文化创意分析华州皮影,起源于中国古代,是一种传统的民间艺术形式。

华州皮影源自陕西省渭南市华州县,历史悠久,是中国皮影戏的发源地之一。

华州县位于秦岭腹地,曾经是中国历史上重要的军事区域,拥有丰富的历史文化底蕴。

华州皮影是中国古老而独特的文化艺术之一,具有浓厚的地方特色,传统技艺精湛,深受人们的喜爱。

华州皮影的特点主要体现在以下几个方面:一、传统技艺精湛华州皮影的制作工艺十分精湛。

所用的材料主要是以牛皮为主制作的,每一张皮影都需要经过数十道工序,手工制作而成。

制作工艺繁琐,需要经过剪、磨、雕、绘、烘烤等多道工序,才能完成一件皮影。

在制作过程中,需要运用刀、锤、刻刀等多种工具,技艺要求极高。

华州皮影的表演者还需要经过长期的学习和训练,才能熟练地掌握皮影戏的表演技巧,使得皮影戏在表演中更加生动、逼真。

二、传统故事题材广泛华州皮影戏的故事题材广泛,涵盖了中国传统文化、历史故事、战争斗争、民间传说、神话故事等多种内容。

其中包括《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》等经典名著,以及《孙悟空三打白骨精》、《岳母刮黑》、《文官试剑》等小故事,皆为人熟悉的戏目。

三、舞台表演形式多样华州皮影表演形式灵活多样,既可以在室内进行,也可以在户外进行。

在室内表演时,通常在幕布后面用灯光照射牛皮成的影子。

而在户外表演时,可利用自然光,将皮影戏放置于屏风之上,或者用绳子垂挂在门楼前,利用阳光投影的效果来进行表演。

华州皮影是中国非物质文化遗产,以其独特的艺术形式和丰富的文化内涵而备受世人推崇。

随着时代的变迁,华州皮影也在不断地进行创新,将传统与现代相结合,赋予皮影戏新的时代内涵。

一、华州皮影传统与现代的融合随着社会的不断发展,传统文化的传承和发展也面临种种挑战。

华州皮影戏在传统的基础之上进行创新,与时俱进,将古老的皮影艺术与现代科技相结合。

在传统的皮影戏表演中,可以通过投影仪和特效灯光,使得皮影表演更加生动、逼真。

还可以结合多媒体技术,加入声音、音乐等元素,使得皮影表演更加富有魅力。

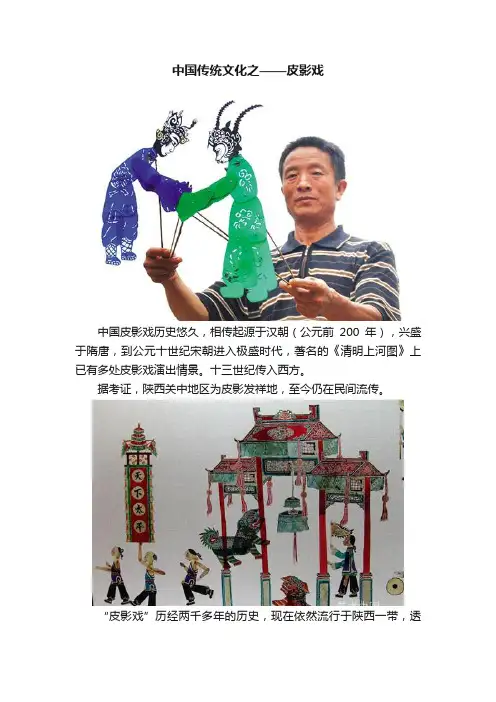

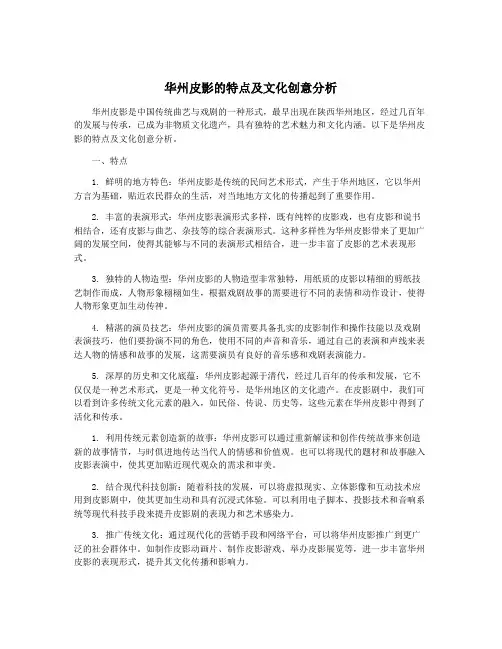

中国传统文化之——皮影戏中国皮影戏历史悠久,相传起源于汉朝(公元前200年),兴盛于隋唐,到公元十世纪宋朝进入极盛时代,著名的《清明上河图》上已有多处皮影戏演出情景。

十三世纪传入西方。

据考证,陕西关中地区为皮影发祥地,至今仍在民间流传。

“皮影戏”历经两千多年的历史,现在依然流行于陕西一带,透过薄薄的一层白布让我们领略了中华悠久的历史文化传统。

皮影,又称“灯影戏”或者“影戏”,是广泛流传于中国民间的一种古老独特的民间戏曲艺术。

其内容和艺术效果通过灯光、幕布、唱腔以及演员手中操纵的影人表演表现出来。

所用的皮影人和皮影场景既是表演的道具,又是具有浓郁地方色彩的民间美术作品。

皮影戏最早起源于哪里,有各种不同说法,起源时间也有争论,一般说法是起源于汉朝,《汉书.外戚传》记载“李夫人少而蚤卒……上(武帝)思念李夫人不已。

方士齐人少翁能致其神,乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,而令上居他帐,遥望见好女如李夫人之貌,还幄坐而步,又不得就视,上愈益相思悲感。

为作诗词:"是邪,非邪。

立而望之,偏,何姗姗其来迟。

”“令乐府诸音家弦歌之……”(汉武帝刘彻,公元前140年至公元前86年)。

设帐幕、夜张灯烛,让汉武帝另坐他幕观看影子,已构成影戏雏形。

元代皮影戏随军传到了南亚,如波斯历史学者瑞士德·安定(Rashid Oddin,约1248—1318)曾说:"当中国成吉思汗的儿子在位的时候,曾有演员来到波斯,能在幕后表演特别的戏曲,内容多为国家的故事……"。

此当是影戏无疑。

此时不但在波斯,阿拉伯半岛受影响最大的是土耳其。

公元十七世纪,明万历年间传到土耳其后吸收其演出形式,发展为本国的影戏,同时还创造了本国很多不同性格的人物,最有名的是“卡拉格兹和哈吉瓦特”。

土耳其人很喜欢“卡拉格兹”这个人物,因此,在土耳其皮影戏还有“卡拉格兹”的别称。

现在在安卡拉等大城市里有时还举行皮影戏周专门演出。

十八世纪中叶影戏传到欧洲各国。

华州皮影的特点及文化创意分析华州皮影是中国传统曲艺与戏剧的一种形式,最早出现在陕西华州地区,经过几百年的发展与传承,已成为非物质文化遗产,具有独特的艺术魅力和文化内涵。

以下是华州皮影的特点及文化创意分析。

一、特点1. 鲜明的地方特色:华州皮影是传统的民间艺术形式,产生于华州地区,它以华州方言为基础,贴近农民群众的生活,对当地地方文化的传播起到了重要作用。

2. 丰富的表演形式:华州皮影表演形式多样,既有纯粹的皮影戏,也有皮影和说书相结合,还有皮影与曲艺、杂技等的综合表演形式。

这种多样性为华州皮影带来了更加广阔的发展空间,使得其能够与不同的表演形式相结合,进一步丰富了皮影的艺术表现形式。

3. 独特的人物造型:华州皮影的人物造型非常独特,用纸质的皮影以精细的剪纸技艺制作而成,人物形象栩栩如生,根据戏剧故事的需要进行不同的表情和动作设计,使得人物形象更加生动传神。

4. 精湛的演员技艺:华州皮影的演员需要具备扎实的皮影制作和操作技能以及戏剧表演技巧,他们要扮演不同的角色,使用不同的声音和音乐,通过自己的表演和声线来表达人物的情感和故事的发展,这需要演员有良好的音乐感和戏剧表演能力。

5. 深厚的历史和文化底蕴:华州皮影起源于清代,经过几百年的传承和发展,它不仅仅是一种艺术形式,更是一种文化符号,是华州地区的文化遗产。

在皮影剧中,我们可以看到许多传统文化元素的融入,如民俗、传说、历史等,这些元素在华州皮影中得到了活化和传承。

1. 利用传统元素创造新的故事:华州皮影可以通过重新解读和创作传统故事来创造新的故事情节,与时俱进地传达当代人的情感和价值观。

也可以将现代的题材和故事融入皮影表演中,使其更加贴近现代观众的需求和审美。

2. 结合现代科技创新:随着科技的发展,可以将虚拟现实、立体影像和互动技术应用到皮影剧中,使其更加生动和具有沉浸式体验。

可以利用电子脚本、投影技术和音响系统等现代科技手段来提升皮影剧的表现力和艺术感染力。

关中皮影民俗文化的介绍

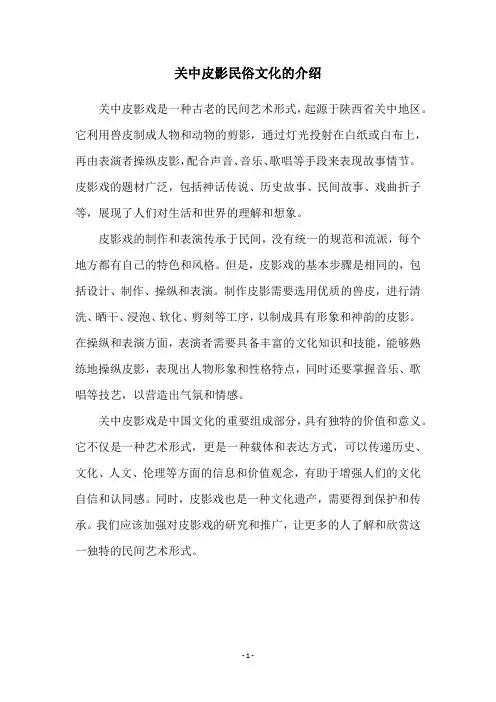

关中皮影戏是一种古老的民间艺术形式,起源于陕西省关中地区。

它利用兽皮制成人物和动物的剪影,通过灯光投射在白纸或白布上,再由表演者操纵皮影,配合声音、音乐、歌唱等手段来表现故事情节。

皮影戏的题材广泛,包括神话传说、历史故事、民间故事、戏曲折子等,展现了人们对生活和世界的理解和想象。

皮影戏的制作和表演传承于民间,没有统一的规范和流派,每个地方都有自己的特色和风格。

但是,皮影戏的基本步骤是相同的,包括设计、制作、操纵和表演。

制作皮影需要选用优质的兽皮,进行清洗、晒干、浸泡、软化、剪刻等工序,以制成具有形象和神韵的皮影。

在操纵和表演方面,表演者需要具备丰富的文化知识和技能,能够熟练地操纵皮影,表现出人物形象和性格特点,同时还要掌握音乐、歌唱等技艺,以营造出气氛和情感。

关中皮影戏是中国文化的重要组成部分,具有独特的价值和意义。

它不仅是一种艺术形式,更是一种载体和表达方式,可以传递历史、文化、人文、伦理等方面的信息和价值观念,有助于增强人们的文化自信和认同感。

同时,皮影戏也是一种文化遗产,需要得到保护和传承。

我们应该加强对皮影戏的研究和推广,让更多的人了解和欣赏这一独特的民间艺术形式。

- 1 -。

讲座一中国民间皮影艺术概述及地域分类一、概述1、皮影的起源及发展:皮影戏最早诞生在两千年前的西汉,又称羊皮戏,俗称人头戏,影子戏.发祥于中国陕西,据史料考证,西汉宫妃抱太子在窗前玩耍,巧剪桐叶做人行,映在窗上表演,这便是皮影的雏形。

陕西老人称皮影为“隔帘说书”,说明皮影原是在说书的基础上配上影人与曲艺久而久之从说书逐渐转变成影戏。

皮影戏成熟于唐宋时代的秦晋豫,宋代民间十分流行,已能表演完整生动的三国故事,元时传入西亚,并远及欧洲。

极盛于清代的河北。

可以说“皮影是中国最古老的动漫,比西方最早动漫的出现还早几百年呢”2、概念:皮影是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的统称。

皮影戏又称“灯影戏”,属傀儡戏的一种,是我国民间广泛流传的最古老的剧种之一。

有电影始祖之美称。

皮影的表演由“演”和“唱”两部分组成,“演”是指用竹子操纵皮影在幕后的灯光下进行表演,俗称“灯底下”。

“唱”则由一个人包揽剧中生、旦、净、丑各叫色的全部唱段和道白。

加上乐队伴奏,同时也进入剧情、配合默契融为一体。

皮影戏中的人物以及场面道具景物,通常是民间艺人用手工雕刻彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。

皮影中的“影人”,是用驴皮、牛皮或羊皮雕簇而成,由头楂、影身两部分组成。

头楂插在影身的颈套里,根据角色的需要任意更换,与影身组合成各种扮相、形态各异的影人。

演出时,影人在表演艺人的操纵下,靠灯光透射映现在屏幕上,随着乐器伴奏和唱腔的配合,而成为栩栩如生的戏剧表演形式。

皮影造型与民间剪纸有一定联系,皮影真正的原创价值在于:它不是对物写生,而是凭艺人对生活的认识与体验,通过想象创造出来的理想化的形象。

中国的皮影艺术,是一门集绘画、雕刻、文学、音乐、舞台、表演于一体的综合性民间艺术。

具有浓厚的民间气息,是一门综合性艺术。

3、地域分类皮影在我国分布很广,其造型风格和表现形式各不相同。

各地皮影造型又因文化、历史不同,各有自己鲜明的特色,如山西皮影精美华丽、四川皮影浑厚质朴、云南皮影稚拙可爱等,这些不同流派的皮影,他们共同造就了我国皮影艺术的造型之美。

关中皮影民俗文化的介绍

关中皮影是我国传统的民间艺术形式之一,起源于陕西关中一带。

皮影戏在中国流传已有两千多年的历史,是一个集戏曲表演、美术、音乐、舞蹈于一体的艺术形式。

关中皮影的制作材料是用牛、羊、鱼等兽皮制成,经过切割、雕刻、上色等工序,制成形状各异、栩栩如生的皮影。

皮影戏中的人物形象生动逼真,表情丰富,能够通过动作和表情传递出不同的情感和内心世界,引人入胜。

皮影戏的演出有固定的剧目和曲目,如《三打白骨精》、《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》等,其中《三打白骨精》是皮影戏中最经典的剧目之一。

演员们手持皮影,通过技巧娴熟的操控,使皮影展现出生动的画面,配以京剧唱腔、曲艺等表演形式,引发观众的强烈共鸣。

关中皮影是我国非物质文化遗产之一,有着深厚的历史、文化和艺术价值。

如今,在全国范围内还有不少皮影团队和剧团在坚持传承和发扬这一传统艺术形式,为广大观众呈现出一幅幅精彩纷呈的皮影世界。

- 1 -。

讲座一中国民间皮影艺术概述及地域分类一、概述1、皮影的起源及发展:皮影戏最早诞生在两千年前的西汉,又称羊皮戏,俗称人头戏,影子戏.发祥于中国陕西,据史料考证,西汉宫妃抱太子在窗前玩耍,巧剪桐叶做人行,映在窗上表演,这便是皮影的雏形。

陕西老人称皮影为“隔帘说书”,说明皮影原是在说书的基础上配上影人与曲艺久而久之从说书逐渐转变成影戏。

皮影戏成熟于唐宋时代的秦晋豫,宋代民间十分流行,已能表演完整生动的三国故事,元时传入西亚,并远及欧洲。

极盛于清代的河北。

可以说“皮影是中国最古老的动漫,比西方最早动漫的出现还早几百年呢”2、概念:皮影是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的统称。

皮影戏又称“灯影戏”,属傀儡戏的一种,是我国民间广泛流传的最古老的剧种之一。

有电影始祖之美称。

皮影的表演由“演”和“唱”两部分组成,“演”是指用竹子操纵皮影在幕后的灯光下进行表演,俗称“灯底下”。

“唱”则由一个人包揽剧中生、旦、净、丑各叫色的全部唱段和道白。

加上乐队伴奏,同时也进入剧情、配合默契融为一体。

皮影戏中的人物以及场面道具景物,通常是民间艺人用手工雕刻彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。

皮影中的“影人”,是用驴皮、牛皮或羊皮雕簇而成,由头楂、影身两部分组成。

头楂插在影身的颈套里,根据角色的需要任意更换,与影身组合成各种扮相、形态各异的影人。

演出时,影人在表演艺人的操纵下,靠灯光透射映现在屏幕上,随着乐器伴奏和唱腔的配合,而成为栩栩如生的戏剧表演形式。

皮影造型与民间剪纸有一定联系,皮影真正的原创价值在于:它不是对物写生,而是凭艺人对生活的认识与体验,通过想象创造出来的理想化的形象。

中国的皮影艺术,是一门集绘画、雕刻、文学、音乐、舞台、表演于一体的综合性民间艺术。

具有浓厚的民间气息,是一门综合性艺术。

3、地域分类皮影在我国分布很广,其造型风格和表现形式各不相同。

各地皮影造型又因文化、历史不同,各有自己鲜明的特色,如山西皮影精美华丽、四川皮影浑厚质朴、云南皮影稚拙可爱等,这些不同流派的皮影,他们共同造就了我国皮影艺术的造型之美。

清末民初,影戏流传于全国各地,形成不同流派与类型。

总括而言,中国影戏共分为七大影系:秦晋影系秦晋影系(陜西皮影戏、河南西部和北部皮影戏、山西影戏、河北西部和北京西城皮影、甘肃皮影戏、青肃皮影戏、川北皮影戏),这一影系历史最为悠久,传播地区较广。

陕西皮影表演技术巧妙,影调多腔,最为复杂。

皮影用牛皮雕刻,分头、双臂、双手、上身、下身、双腿共11部分。

头较大,头身比例为1:5。

山西皮影按照影窗、唱腔区分为“皮腔纸窗戏”及“碗碗腔妙影戏”。

皮腔纸窗戏主要流行晋(山西)中孝义一带,影人形体高大(56—60厘米),造型逼真。

碗碗腔妙影戏的特点是以纱为影窗。

影人造型较小,一般9英吋,保留着陕西皮影精雕细镂、色彩明亮的风格。

甘肃陇东,陇南皮影及青海皮影都由陕西传入,各有特点,但基本风格均相似。

滦州影系滦州影系(包括唐山皮影、北京皮影及东北皮影戏)。

滦州(今河北滦县一带)影偶用驴皮雕镂,影人一般约23—26厘米,11关节,雕镂精巧,面部使用通天鼻梁,除眉、眼、口外,全部镂空。

忠正者刻成五分面(正侧面),奸邪者刻成七分面(斜侧面)。

头茬色彩分红、绿、黄、白、黑五色。

滦州影戏传入关东,形成东北皮影,各省区又有自己的特点。

滦州影戏传入北京后,称“东城影”,北京原有的涿州(今河北涿县一带)影戏被称为“西城影”。

山东影系山东影系,形成于明代。

影偶以驴皮雕刻,全身9节,头帽相连为一,上身一,下身一,上臂二,小臂连手二,腿脚二。

造型粗犷、古朴明快。

戏班由2至3人组成,一人上场,一人下场,一人乐手,也有演手一人连耍(弄影)带唱,一人伴奏。

山东影戏讲究师承,且传子不传女,至今山东影戏无一为女艺人。

山东影戏传承讲究口诀。

杭州影系杭州影系(包括浙江及上海皮影)。

长期以羊皮彩绘为主,较少雕镂,全身分6节,头一、身一、下肢二、上下臂二,脸为实心,下额很短,造型似窗花、剪纸,富有装饰味。

因杭州影戏只有一只手臂挥舞,动作较简单而灵便,善于演出武打戏。