清明上河图绘画作品赏析

- 格式:pdf

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:4

1.《清明上河图》北宋·张择端风俗画2. 这是一幅表现北宋都城汴梁(今河南开封) 汴河两岸清明时节风俗世情的长卷. 画面的内容可分为三个部分. 第一部分描绘市郊的景象. 初春的清晨薄雾尚未散尽, 一片枝芽萌动的小树林, 数间农舍掩映其中, 农田出绿, 阡陌纵横,赶集的人们和驮运货物的骡马从条条道路向城里进发. 在汴河码头停泊着数条大船, 其中有一条装满了粮食, 一些人正在忙着搬运.顺着波光粼粼的汴河展卷看去, 画面进入第二部分. 屋宇错落, 古柳参差, 临河的茶肆之中,摆着桌凳. 河中船只往来不断. 一座精致的拱桥, 宛若飞虹, 沟通两岸. 行人众多, 车水马龙,人声鼎沸, 热闹非凡. 一艘木船正要穿过拱桥,桅杆已经放倒, 船工握篙盘索. 桥上桥下,许多行人驻足观看. 从人们张嘴挥臂的动作中, 似乎听到了船工们吆喝的号子声和众人的喝彩声. 下桥穿街, 走过一座巍峨的城门楼, 便来到最繁华的街市. 这是第三部分描绘的景象, 这里酒楼茶肆, 宅第店铺鳞次栉比, 货物五光十色, 种类繁多, 市招高挂, 买卖兴隆. 街市上, 士农工商, 男女老幼, 骑马的乘轿的, 购物的, 叫卖的摩肩接踵, 熙熙攘攘, 真可谓" 百家艺技向春售, 千里农商喧日昼", 好一派繁荣昌盛的景象. 穿过十字路口, 再往前行, 可是汴京的皇宫重地? 画面到此戛然而止, 给观众留下想象的余地. 但是《清明上河图》的中心是由一座虹形大桥和桥头大街的街面组成。

粗粗一看,人头攒动,杂乱无章;细细一瞧,这些人是不同行业的人,从事着各种活动。

大桥西侧有一些摊贩和许多游客。

货摊上摆有刀、剪、杂货。

有卖茶水的,有看相算命的。

许多游客凭着桥侧的栏杆,或指指点点,或在观看河中往来的船只。

大桥中间的人行道上,是一条熙熙攘攘的人流;有坐轿的,有骑马的,有挑担的,有赶毛驴运货的。

汴河上来往船只很多,可谓千帆竞发,百舸争流。

有的停泊在码头附近,有的正在河中行驶。

《清明上河图》赏析作品赏析中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《清明上河图》以精致的工笔记录了北宋末期、徽宗时代首都汴京(今河南开封)郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。

关于“清明”二字存在一些争议,有人认为是指入画时间为清明时节,还有人认为是在粉饰太平。

《清明上河图》在表现手法上,以不断移动视点的办法,即“散点透视法”来摄取所需的景象。

大到广阔的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭,细到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,和谐地组织成统一整体。

各色人物从事的各种活动,不惟衣着不同,神情气质也各异而且穿插安排着各种活动,其间充满着戏剧性的情节冲突,令观者看来,饶有无穷回味。

结构严谨,繁而不乱,长而不冗,段落分明。

可贵的是,如此丰富多彩的内容,主体突出,首尾呼应,全卷浑然一体。

画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱。

充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的画面组织和控制能力。

在技法上,大手笔与精细的手笔相结合,善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意,又具本质特征的事物、场面及情节加以表现。

十分细致入微的生活观察,刻划每一位人物、道具。

每个人各有身份,各有神态,各有情节。

房屋、桥梁等建筑结构严谨,描绘一笔不苟。

车马船只面面俱到,谨毛而不失全貌,不失其势。

比如船只上的物件、钉铆方式,甚至结绳系扣都交待得一清二楚,令人叹为观止。

对于北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光,作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,画中人物815人,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都非常巧妙。

清明上河图赏析清明上河图,又称《清明上河图卷》,是中国宋代绘画作品中的经典之作,也是中国古代城市生活题材画卷的代表作品之一。

该作品创作于北宋时期,全卷长5.28米,高0.24米,由北宋画家张择端完成。

本文将对《清明上河图》进行赏析,欣赏它作为艺术品的价值以及承载的历史文化内涵。

1. 艺术价值《清明上河图》作为绘画艺术的杰作,具有非常高的艺术价值。

首先,画面精细入微,绘画技法独特,以细腻的线条勾勒出复杂的场景,使观者恍若置身于北宋时期的都市之中。

其次,作品采用了透视法,画面布局合理,给人一种开阔的视觉效果。

再者,画中所描绘的各个细节都十分生动,可以看到人物的衣饰、交通工具、建筑物等丰富的细节,给人一种强烈的代入感。

这些都使得《清明上河图》成为了中国绘画史上的经典之作。

2. 历史文化内涵《清明上河图》不仅是一幅美景图,更是一幅展现中国古代城市生活的历史文化图景。

作品的内容丰富多样,呈现了当时汴京城繁忙的市井景象。

可以看到市井里有商人、贩夫走卒、官员,还有一些普通百姓在进行各种日常活动。

画中的建筑物也包括了宫殿、楼台、府邸等,展现了当时城市的繁华景象。

同时,画面中的桥梁、江河以及运输工具也表现出了汴京城繁荣发达的交通运输体系。

这些都使得《清明上河图》成为了研究中国古代城市生活的重要历史资料。

3. 艺术与历史的结合《清明上河图》成功地将艺术与历史结合在一起。

通过绘画的形式,展现了北宋时期汴京城的繁盛景象,向人们展示了当时的社会面貌和城市文化。

既有观赏艺术作品的享受,又能获得对历史的了解,从而丰富了观者的知识和视野。

同时,作为一幅长卷画,观者可以逐幅欣赏,感受到整个故事的连贯性,增加了艺术欣赏的体验和趣味。

4. 影响与传承《清明上河图》作为中国绘画史上的经典之作,对后世影响深远。

它不仅成为了研究中国古代城市生活的重要史料,也在绘画技法和艺术表现上对后世产生了深远的影响。

许多后来的艺术家都以《清明上河图》为参照和借鉴,创作出了更多与人们日常生活相关的艺术作品。

《清明上河图》赏析身为设计艺术专业的学生,在学过美术之后,就会对美术产生些有别于其他专业学生的认识,现在又经过美术鉴赏这门课的学习,我对美术的了解又更近了一步。

老师在这门课程中讲到很多美术门类,而我唯独对中国绘画情有独钟,因此决定对《清明上河图》这一历史名画进行鉴赏分析。

1.画作历史背景《清明上河图》是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。

中国历史进入宋代,结束了五代十国连年的征战局面,社会逐步走向稳定。

随之农业的发展带动了商业和手工业的空前繁荣,形成了新兴的市民阶层,社会生活画在这时期开始逐步发展,一部分画家逐渐走出画室,融入现实生活。

随后就出现了一种取材于市民生活的“风俗画”。

张择端的《清明上河图》就是属于风俗画,而风俗画反映了城乡生活、思想感情与审美时尚,把视野从描绘贵族仙佛的领域扩大到城乡生活的广阔天地中。

并在深入观察了解对象的基础上进行生动具体的刻画,显示出宋代风俗画发展的成就。

2.《清明上河图》的介绍《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品,流传至今已有800多年的历史。

画作全卷以全景式构图,以严谨精细的笔法,展现了清明时节北宋都城汴河沿岸的风光。

画卷分为三段:首段为市郊风景,田野、树木、村落等,点出了清明的特定时节;中段是以虹桥为中心的汴河及其两岸船、车运输,手工业和商贸活动;后段为市区街景,呈现纵横交错,人流汹涌,车水马龙,一派繁荣的景象。

纵观作品会感到其气势恢弘,画作全卷长528.7厘米、宽24.8厘米。

画有587个不同身份的人物,个个形神兼备,并画有13种动物、9种植物,其态无不惟妙惟肖,各种牲畜共56匹,不同车轿二十余辆,大小船只二十余艘。

作者运用通俗写实的手法,艺术的再现了宋代城市社会生活的各个方面,描写了北宋都城汴京市民的生活状况和汴河上店铺林立、市民熙来攘往的热闹场面,描绘了运载东南粮米财货的漕船通过汴河桥涵紧张繁忙的景象。

它不仅是一幅杰出的绘画,同时也具有很高的历史文献价值。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代画家张择端所绘的一幅长卷,被誉为中国古代绘画史上的珍宝之一。

它以细腻入微的笔触和精湛的构图,生动地展现了北宋时期汴京(今河南开封)城市繁荣景象。

本文将对清明上河图进行赏析,带您一同领略这幅千古壁画的魅力。

画面大致分为三个部分:上半幅为城市街市、宋皇宫和郊外农田;中间为汴河水系和市集;下半幅为北极阁和河边民居。

画家运用细致入微的笔触和丰富的细节,使得画面具有高度的写实性和逼真感。

整幅画洋溢着浓郁的宋代都市生活氛围,给人一种穿越时空的感觉。

整幅画的中央是汴河,画家以穿越船划分画面,形成画面的前后对称。

画家巧妙地以船上的人物活动和汴河上的船只交织在一起,展现了繁忙的交通场景。

汴河两岸的市集,人来人往,车水马龙,市井的繁华景象通过画家的细腻表达得淋漓尽致。

从左侧的城市街市到右侧的郊外田园,画家通过精雕细琢的细节,展示了当时城乡的繁荣景象,也折射出北宋时期的社会经济状况。

画面的上半幅是宋皇宫和城市街市,皇宫建筑庄严肃穆,城市街市则充满了商贾的喧嚣。

在皇宫门前,可以看到守卫森严的禁卫军,以及中心的官员队伍。

整齐划一的建筑和庙宇,彰显了中央政权的威严。

而在街市上,人们熙熙攘攘,商贩们吆喝着推销商品,热闹非凡。

画面的中间是汴河水系和市集,在这个部分,画家以极其细腻的笔触和透视手法,展示了市集的繁忙景象。

汴河上的大小船只穿梭行驶,划船的人忙碌地摇桨,市集中的人们忙于买卖交易。

画家绘制出栩栩如生的商贩,他们脸上喜怒哀乐的表情以及手里拿着的各种商品,都展示出当时市井的景象。

画面的下半幅是北极阁和河边民居,北极阁是皇家的游乐园,成为人们休闲娱乐的场所。

画家通过画面的角度和构图,将北极阁的宫殿建筑和汴河边的民居隔开,形成了宫廷和百姓生活的明显对比。

民居建筑依河而建,窗户望河,人们洗衣晾衣,生活场景非常真实。

总体来说,清明上河图以其卓越的艺术价值、精湛的技术和逼真的场景,向我们展现了北宋都市的繁荣景象。

清明上河图的艺术表现和历史意义1. 简介《清明上河图》是中国宋代画家张择端所绘,是一幅以北方城市汴京(今河南开封)为背景的卷轴画作品。

它以绘画形式展示了当时城市生活、社会风貌和人民日常活动,因其精美细腻的描绘而成为中国绘画史上的经典之作。

2. 艺术表现2.1 细致入微的场景描写《清明上河图》通过细腻入微的线条和色彩描绘,展示了汴京繁忙而热闹的城市生活场景。

从宫殿到街巷、从大桥到小船,每一个场景都被精心描绘,呈现出了宋代城市独特的氛围。

2.2 多样化的人物形象刻画在《清明上河图》中,许多不同阶层和职业的人物形象都得到了生动刻画。

无论是贵族、士人、商贾还是百姓,他们都通过不同姿态和动作展示出丰富的生活情景,进一步丰富了作品的艺术表达。

2.3 透过细节展示社会特点在《清明上河图》中,许多场景和细节都展示了当时社会的特点。

例如,农民丰收、市井商贩、官员布衣等都反映了宋代社会经济状况和人民生活状态。

这些细节不仅为观者提供了欣赏画面的美感,还能从中理解历史背景和社会风貌。

3. 历史意义3.1 文化遗产的珍贵性作为一幅宋代绘画作品,《清明上河图》具有极高的历史价值和文化遗产意义。

它通过描摹宋代城市生活,记录下了当时社会历史、文化风貌和人民日常活动,成为后世了解中国古代城市生活和历史变迁的重要资料。

3.2 展现中国传统绘画精髓《清明上河图》以其卓越的艺术技巧和独特的题材内容展现了中国传统绘画的精髓。

它运用写实手法、概括性构图和细腻的人物刻画等特点,展示出中国绘画在场景塑造、色彩运用和情感表达方面的优秀才华。

3.3 影响后世艺术家《清明上河图》作为一幅经典之作,对后世艺术家产生了深远影响。

它不仅成为学习研究的对象,更激发了众多艺术家对于描绘社会风貌和历史题材的兴趣与创作灵感。

4. 结语《清明上河图》以其独特的艺术表现和历史意义成为中国绘画史上不可忽视的重要作品。

它通过精巧而详实的描摹,展现了宋代城市生活场景,并记录下当时社会经济、文化和人民生活状态的重要线索。

清明上河图赏析清明上河图,是中国宋代绘画作品中最著名、最具代表性的一幅图画。

它以极其细腻的描绘和独特的构图风格,展现了北宋时期汴京(今天的开封市)繁荣的都市景象,呈现出了宋代城市生活的各个方面,成为了研究宋代社会、文化、经济的重要资料。

下面将从图画的内容、绘画技法以及艺术价值等方面进行赏析。

清明上河图的内容十分丰富多样,它以汴京的街道和河岸为背景,将宋代人物、建筑、交通、生活场景等展现得淋漓尽致。

整幅画被分为上、中、下三段,上部是一段城市的全景,中部是汴河河岸上的景色,下部则是农田和乡村风光。

画中的人物各有千秋,有市井小民、贩夫走卒、巡检官员等,形象生动,栩栩如生。

建筑物的描绘精细入微,街道巷弄的拥堵繁忙感也被恰到好处地展示出来。

通过清明上河图,我们可以窥见宋代城市的繁荣景象,体验到当时百姓的生活状态。

在绘画技法方面,清明上河图运用了传统的中国绘画方法,并注重细节描绘。

画家通过对建筑、人物、各种文物等的精细描绘,使整幅画显得非常逼真,色彩鲜明。

画家运用明暗对比和透视法,使画面更具有立体感,让人仿佛置身其中。

同时,清明上河图以线条勾勒细节,运用科学的透视法,体现了中国古代绘画的独特风格。

细腻入微的绘画技巧和准确的透视画法,增添了整幅画的艺术魅力。

清明上河图的艺术价值不仅体现在对历史背景的描述上,更体现在其创作和表现手法上。

这幅画作用真实的绘画手法表现了宋代都市的繁忙和百姓的生活状态,展示了当时社会的景象和百姓的生活习俗。

它以细腻入微的笔触和严谨准确的透视法,让人对当时的社会风貌产生了深刻的印象。

它对后世的影响巨大,不仅是艺术上的辉煌之作,更是一份宝贵的历史文化遗产。

清明上河图是中国绘画史上的经典之作,它以其独特的绘画风格和丰富的内容,成为了世人瞩目的焦点。

通过细腻入微的描绘和精准的透视法,清明上河图生动地展现了宋代都市的景象和百姓的生活状态,给后世留下了宝贵的文化遗产。

它为我们提供了一扇了解宋代社会、文化的窗口,也是中华艺术瑰宝中的瑰宝。

张择端之清明上河图赏析《清明上河图》是北宋画家张择端的代表作品,也是北宋风俗画的巅峰之作。

这幅画描绘了北宋时期汴京郊外汴河两岸的繁华景象和自然风光,展现了一幅当时北宋都城汴京社会各阶层生活的场景。

其生动传神的笔法、颇具特色的构图,使这幅画成为世界名画,在中国乃至世界绘画史上占据着极其重要的地位。

下面我就带大家走进《清明上河图》的世界,来领略一下他那动人心魄的魅力吧!全卷宽24cm,长525cm。

这张画通过复原、临摹、解读、创作等方式进行展示,深刻地表达了北宋当时的经济文化以及政治军事的发展状况,给后人留下了宝贵的精神财富。

在这幅长卷中,生动记录了当时北宋的生活画卷,里面囊括了:小桥流水,舟车劳顿;酒肆茶楼,说书卖唱;纸马花轿,迎亲祭祖;贩夫走卒,打闹嬉戏。

将热闹繁荣的城市风貌以及社会人情的细微之处跃然于纸上,十分真实。

画中这么多形态各异的人物栩栩如生地描绘了出来。

从图中可见,人们尽情享受着这个和谐的社会所带来的幸福生活,人们安居乐业,呈现出一派繁荣的景象。

人们不仅穿着当时的衣物,而且还乘坐着不同的交通工具,反映了当时高超的科技水平。

《清明上河图》中共绘了民众有几百人之多,既有贩夫走卒,又有官吏差役,既有老翁,又有少女。

人物服饰有穿古装的,也有穿现代服装的。

有男有女,他们的样子也千姿百态,让人看得眼花缭乱,看得目不暇接。

这里没有森严的等级制度,人们悠然自得,怡然自乐。

张择端不愧为我国的杰出画家,他用简洁的线条勾勒出的美丽场景,一定是经历了无数次的艰苦奋斗,在生活的磨砺中才完成的。

但是,他这种精神值得我们学习,是当代的青年一代的榜样,尤其是年轻人,我们应该更加努力学习,向前辈们学习,去创造更辉煌的未来。

看到此情景,我仿佛身临其境,穿越到了古代的繁华盛世,欣赏着繁华的汴梁街道、热闹的城市集市、豪华的酒店、精巧的手工艺品,还有令人垂涎三尺的各色美食……我走进了这样的一幅长卷,并为此感叹不已。

因为在画卷里,这一切都显得那么真实,只有真正了解过的人才能知道它的珍贵。

清明上河图的艺术魅力简介《清明上河图》是中国宋代画家张择端的作品,被誉为中国绘画史上的巅峰之作,也是世界文化遗产。

该画以其精湛的技艺、独特的构图和丰富的细节而闻名于世。

本文将探讨《清明上河图》所展现出来的艺术魅力。

1. 细腻的人物描绘《清明上河图》以生动逼真的方式描绘了当时社会各阶层人物,从皇帝到平民百姓,无一不用细腻的笔墨勾勒出他们各自独特的形态和表情。

这使得观者能够深入地了解当时社会生活的方方面面,可以看到农夫劳作、市井巷陌、官员行旅等场景中人们真实而动态的生活状态。

2. 精确的透视法运用《清明上河图》在透视法运用方面堪称经典。

通过合理布置围墙、建筑和桥梁等元素,画家巧妙地创造了空间感,使观者仿佛置身于画中。

透视法的运用让整幅画面呈现出立体感和深度感,增强了观赏者的沉浸感。

3. 色彩的精妙运用《清明上河图》以鲜艳而又饱满的色彩给人以强烈的视觉冲击力。

画家巧妙地运用对比色、渐变色和纯色等手法,让画面充盈着生动而丰富的色彩。

通过合理运用色彩,表达出与众不同的氛围和情绪,进一步增强了作品的艺术魅力。

4. 独特的构图结构《清明上河图》采用多点透视法和分层次的构图结构,使得整个画面既有局部细腻之美,又能展示大范围场景,并呈现出错落有致、层次分明的效果。

这种独特的构图结构给观众带来了丰富而广阔的视野,并引发他们无限遐想和探索。

5. 揭示历史文化内涵《清明上河图》不仅仅是一幅绘画作品,更是一部宝贵的历史文化记录。

通过画面中丰富的细节,我们可以了解到宋代城市的景象、社会的繁荣和人们的生活方式。

这些历史文化内涵使得《清明上河图》成为了无价之宝,并对后世艺术家产生了深远的影响。

结论《清明上河图》以其精湛的技艺、独特的构图和丰富细致的内容展现出了非凡的艺术魅力。

通过细腻描绘人物、透视法运用、色彩应用、构图结构和历史文化内涵,这幅画作将观众带入了一个栩栩如生而又梦幻般的视觉世界,并留下了深刻而持久的印象。

《清明上河图》是中国传统绘画重要的代表之一,也是无数艺术爱好者所向往和探索的对象。

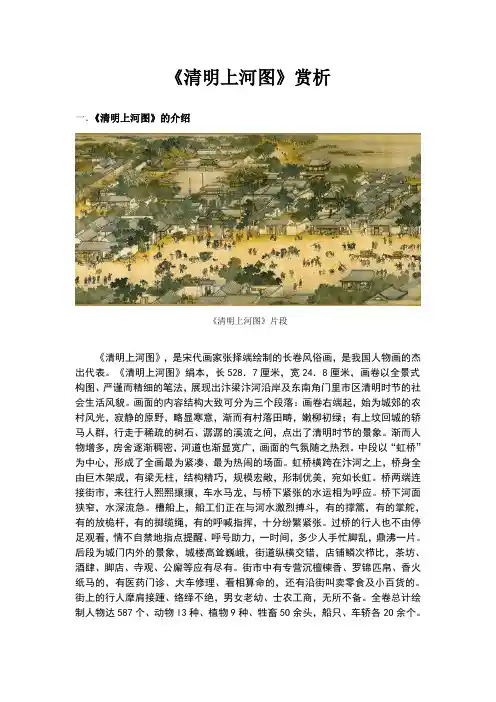

《清明上河图》赏析一.《清明上河图》的介绍《清明上河图》片段《清明上河图》,是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。

《清明上河图》绢本,长528.7厘米,宽24.8厘米,画卷以全景式构图、严谨而精细的笔法,展现出汴梁汴河沿岸及东南角门里市区清明时节的社会生活风貌。

画面的内容结构大致可分为三个段落:画卷右端起,始为城郊的农村风光,寂静的原野,略显寒意,渐而有村落田畴,嫩柳初绿;有上坟回城的轿马人群,行走于稀疏的树石、潺潺的溪流之间,点出了清明时节的景象。

渐而人物增多,房舍逐渐稠密,河道也渐显宽广,画面的气氛随之热烈。

中段以“虹桥”为中心,形成了全画最为紧凑、最为热闹的场面。

虹桥横跨在汴河之上,桥身全由巨木架成,有梁无柱,结构精巧,规模宏敞,形制优美,宛如长虹。

桥两端连接街市,来往行人熙熙攘攘,车水马龙,与桥下紧张的水运相为呼应。

桥下河面狭窄,水深流急。

槽船上,船工们正在与河水激烈搏斗,有的撑篙,有的掌舵,有的放桅杆,有的掷缆绳,有的呼喊指挥,十分纷繁紧张。

过桥的行人也不由停足观看,情不自禁地指点提醒、呼号助力,一时间,多少人手忙脚乱,鼎沸一片。

后段为城门内外的景象,城楼高耸巍峨,街道纵横交错,店铺鳞次栉比,茶坊、酒肆、脚店、寺观、公廨等应有尽有。

街市中有专营沉檀楝香、罗锦匹帛、香火纸马的,有医药门诊、大车修理、看相算命的,还有沿街叫卖零食及小百货的。

街上的行人摩肩接踵、络绎不绝,男女老幼、士农工商,无所不备。

全卷总计绘制人物达587个、动物l3种、植物9种、牲畜5O余头,船只、车轿各2O余个。

二.对作者的介绍张择端(1085年—1145年),字正道。

汉族,琅邪东武(今山东诸城)人。

北宋著名画家。

他的风俗画《清明上河图》,是世界名画之一,也是他的代表作。

自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院,专攻界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》”。

《清明上河图》是我国绘画作品中的一朵奇葩。

它之所以能在那么多的名画中脱颖而出,在笔者看来,是因为人们可以透过这幅画直观地看到北宋,观赏它就像真正去人文景区参观一般,这远比通过历史书上的文字来想象更加令人震撼。

诚然《清明上河图》有着精妙的构图,独特的透视,但真正让它有别于多数名画的就是它的叙事性。

图中的每一笔每一画,都仿佛在对观赏它的人讲述着那个时代的文化、风俗、特色等。

纵观整幅长卷,近现代的研究者们几乎不约而同地将其分成了三个部分:田园,汴河以及城区。

从整幅画的构成上来看,也确实如此。

下面笔者就以这样的顺序,走进这幅历史的长卷,沿着北宋东京汴梁———现今开封的古巷,沿着汴河边看边听,去探寻千年前的北宋国都风光。

一、田园打开这幅画,首先映入眼帘的便是北宋都城开封的城郊风光,也就是三个部分中田园这一部分。

在田间的小路上一前一后两个人赶着五头载满了货物的毛驴,他们的右手边是一座简陋的小桥,这一静一动的结合巧妙地把欣赏者的目光由城郊扯向了开封城内的方向。

走过小桥,就是一片平缓的土路,几户村民依水而居,在这里引人注目的并不是几间小屋,而是与小屋遥遥相看的柳树。

有人曾专门统计过,在《清明上河图》中有大约一百七十棵树,而其中绝大多数都是柳树。

而这些柳树也可以说是当时开封的一大特色。

种植柳树并不是因为宋人的审美需要,而是汴河需要它,城防需要它。

汴河可以说是当时整个都城的命脉,所以北宋时期对于汴河是十分重视的。

汴河泥沙淤积严重,水流不畅通,而解决这一问题的方案就是种植柳树,加固堤坝。

再顺着土路往前看,渐渐就来到了图中的“城乡接合部”。

“城乡接合部”向来都是很难管理的一个片区,在当时的开封自然也不例外。

在进入都城的第一个路口就正上演着一场闹剧:一只发了疯的牲畜在路口横冲直撞,最后干脆横在了一路扫墓人的面前。

为什么说是扫墓人呢,仔细观看那顶轿子,便可看出上面插满了柳枝。

当时的开封在清明时节有一个风俗叫做“杨柳杂花”,就是指用柳枝和各式各样的杂花,插满轿子的顶,将轿子遮映起来,再成群结队地去扫墓。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代著名画家张择端的作品之一,以其细腻的画风和生动的场景描绘,成为中国绘画史上的经典之作。

本文将对清明上河图进行深入的赏析,从不同的角度剖析其艺术魅力。

一、艺术背景与历史意义清明上河图创作于北宋哲宗时期,是一幅长卷绘画,长达5.28米,高0.24米,以水墨为主,细腻入微地描绘了当时汴京(现今河南省开封市)城市和百姓生活的繁华景象。

它不仅是一幅描绘城市风貌的画作,更是一幅反映社会风俗和历史变迁的镜子。

二、构图与细节清明上河图通过巧妙的构图和细腻的细节表现,将汴京繁华的市井风情与日常生活展现得淋漓尽致。

画面分为三个主要区域,上部为街道和建筑物,中部为运河和船只,下部为人物和日常生活场景。

画家运用透视法将不同的景物有机地融合在一起,增强了整幅画的立体感。

三、社会风貌描绘清明上河图以丰富的细节展示了宋代农村和城市的社会风貌。

画中的人物各具特色,有儒生书生、百姓农民、商贩艺人等,展示了不同社会阶层的生活场景。

通过这些细节,我们可以窥见宋代社会的面貌,了解当时的人们的衣食住行、娱乐方式等。

四、历史变迁与人文关怀清明上河图在绘制过程中,展现了汴京城市的繁荣和热闹,却也隐含了历史变迁的痕迹和对人文关怀的表达。

画中描绘了街道繁忙的市井,人们的生活琐事以及城市建筑,但也展示了一些社会问题,如丧葬活动、贫穷者乞讨等。

这些细节揭示了时代变迁和社会问题,引发观者的思考。

五、艺术价值与影响清明上河图在艺术上展示了中国传统绘画的优秀技法,细致入微的绘画风格受到了广泛的赞赏。

它不仅是一幅具有观赏价值的艺术作品,更是一幅独特的历史和文化载体。

清明上河图不仅对后世绘画的发展产生了重要影响,还成为研究宋代社会史和城市文化的重要参考。

六、结语清明上河图以其独特的艺术魅力和历史价值,成为中国绘画史上的经典之作。

通过对细节的描绘和社会风貌的展示,它展现了宋代城市景象和人们的生活场景。

它不仅是一幅美丽的艺术品,更是一幅带有社会和历史意义的作品,通过它我们可以窥见宋代社会风貌和历史变迁。

清明上河图赏析《清明上河图》是北宋画家张择端所作之卷。

是中国古代绘画的代表作之一,也是珍贵的历史文献和艺术宝库。

本篇文章将从多个角度对《清明上河图》进行赏析。

一、历史背景《清明上河图》描绘的是五代十国时期(公元907年~ 960年)的北宋首府开封城景象,被冠以“宋都万象”的名号。

银钱纸币、豆腐、花生、笔墨纸张、书籍、南北货物起重机、鸟笼车轮、欧阳修和党项使者的轿子等丰富的细节展现出当时社会经济、文化、风俗的生动形象,反映了开封城市中各个气氛浓郁的地区的人们的生活状态。

二、画面构成与细节描绘《清明上河图》总共长度超过五米,分为十二幅,其中水域部分为横幅,陆地部分为竖幅。

整幅画通过明暗对比和虚实勾勒来表现景物深远感、质感和明暗层次的感觉,用线条来刻画人物和物件,使整体画面显得非常细腻、细致。

整幅画画面丰富,吸引观众的视线,每张图都可以看作是一副独立的小画,又和整幅画融为一体。

在构图方面,《清明上河图》可谓繁而不杂,其灵魂之一便是“重重旋转”,或透过弯曲的街道,或以扁平的角度呈现,通过对城市环境的精心描绘,深度再现了开封城市的实景,展示了宋代城市的繁华。

三、文化价值《清明上河图》作为中国传统文化的珍宝,具有极高的历史、文化和艺术价值。

首先,在历史方面,《清明上河图》反映了北宋时期城市社会中人们的生活状态和生活方式,真实地展现了当时开封城市的面貌,具有极高的历史记录价值和文献学价值。

同时,《清明上河图》也是中国民间艺术中的杰出代表,展现了中国传统文化的深厚底蕴,是中华文化的瑰宝之一。

其次,在艺术方面,《清明上河图》被认为是中国绘画史上的一块无价之宝。

它展示了唐宋绘画技法和风格,融合了意境、文化以及时代特色的完美结合,使它成为了中国绘画艺术的经典之作。

最后,在教育方面,《清明上河图》蕴藏着极为丰富的文化内涵,立足于历史、传统、人生等多个层面,据此引导人们感悟当下,追求卓越。

它能够启发人们对历史文化的研究与探究,并增强人们对祖国文化的自豪感。

《清明上河图》:描绘唐代城市生活的杰作《清明上河图》是中国历史上一幅著名的绘画作品,由北宋画家张择端创作,长达五米,高约三十厘米。

这幅作品是一幅十分细腻和复杂的图像,通过描绘唐代城市生活的细节,展现了当时社会的面貌和文化背景。

整幅画面分为城市和农村两部分,城市部分是一座繁华的都市,农村部分则是农民和牲畜的生活场景。

在城市部分,可以看到街道上人们的生活和工作,有商人、官员、乞丐、艺人等等,人物的装束和品行也不尽相同。

画面中描绘的建筑物和交通工具也十分丰富,例如城墙、官署、庙宇、桥梁、车马等等,使人仿佛置身于唐代城市的繁华景象之中。

在农村部分,可以看到人们田间劳作的场景,有种田、养牛、晾衣等等。

画面中的农民和牲畜形象生动、逼真,反映了当时农村生活的真实情况。

《清明上河图》是一幅非常珍贵的历史文化遗产,它不仅展现了唐代城市和农村的生活面貌,也反映了当时中国社会的经济、文化和人民生活状况。

通过欣赏这幅作品,我们可以更好地了解中国历史和文化,同时也感受到这幅艺术杰作所蕴含的人文情感和生活气息。

张择端《清明上河图》赏析《清明上河图》是北宋现实主义的风俗画作品,在中国美术史上的价值和历史地位极高,是“中国十大传世名画之一”。

作品长528.7厘米,宽24.8厘米,绢本,设色,现藏北京故宫博物院;其作者为张择端,也是作者存世仅见的一幅精品。

该作以长卷的作品形式,生动的向世人展示了当时城市生活的面貌。

画家张择端,年轻时曾游学于汀京,对这里的风土人情深有所知,再说他习画后,又嗜作舟车、市桥和城廓之属,所以画中的人和物虽为数繁多,仍披他描写得意态生动,毫发无憾,不愧为希世珍品。

张择端,字正道,东武人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材;尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,其画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来了。

北宋以前,中国的人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。

张择端虽然是在翰林图画院供职,创作的作品都称为“院体画”或“院画”,但他却把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画。

《清明上河图》画了大量各式各样的人物。

而且,张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。

这充分说明,张择端生活的积累非常丰厚,创作的技巧非常娴熟。

《清明上河图》规模宏大,结构严谨,作品在构图上,采用散点透视,疏密有致,重节奏感和韵律的变化,将繁杂的景物纳入统一的画面,笔墨章法巧妙之极。

从总体来看,它可划分为郊野、汴河和街市三大段。

首段描写城郊农村清明时节的田野景色:疏林薄雾掩映着农舍酒家,阡陌纵横,田亩井然,农民正耕作于田问;几匹驮炭的毛驴缓行于绿荫深处;村头大道上,一队人员肩挑背负,护拥着一骑马者和一乘轿者,轿顶上还插满了杨柳杂花,似名门豪富踏青扫墓归来,正匆匆地向城内进发。

通过环境和人物的点染,对时间、地点和习俗,作了简明的交代,为全图展开了序幕。

中段以拱桥为中心,描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象。