先秦部落各种各样的图腾崇拜

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:1

千人智库千人智库:先秦部落各种各样的图腾崇拜“图腾”一词最早是由英国商人J.朗格使用的,他在《印第安旅行记》中为记述印第安人相信人与动物存在血缘亲属关系的信仰而首先使用了“图腾”一词。

何星亮在他的《中国图腾文化》中提到:“图腾观念可分为三种类型:图腾亲属观念、图腾祖先观念和图腾神观念。

”《山海经》是先秦时期的古籍,里面记载了有关植物、动物、矿物、医学、天文地理、宗教、历史、民族、部落等方面的内容。

《山海经·西山经》用怪诞的文字记录了许多有关神祗的内容,也记载了不少的动植物崇拜、人神兽三位合体崇拜、祭祀形式等图腾崇拜,来自曲阜师范大学历史文化学院的赵婷韩锋在汉斯出版社《历史学研究》2014年10月的学术期刊发表了相关研究。

《西山经》中出现的图腾与当时自然环境及当地的先民生活习俗有密切关系。

《西山经》中有许多关于植物的叙述,书中描述的植物形状比较奇特,有些植物用于治疗疾病,有些植物用于佩戴,正因为这些植物具有特殊的功用,先民们把它们当成神圣的象征,这些植物就成为先民们崇拜的对象。

比如,稷神为先秦时期的五谷之神。

作为谷物神稷在《山海经》内多次出现:槐江之山,……西望大泽,后稷所潜也。

(《西次三经》)帝俊生后稷,稷降以百谷,稷之弟曰台玺,生叔均。

叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。

(《大荒西经》)《山海经》中有许多奇特、怪异的动物,它们主要分为三类:鸟类、兽类和鱼类。

书中对这些具有特色的动物们进行了详细的描写,也对它们的功用进行了描述。

这些动物不仅可以治疗疾病,有的还可以预测祥瑞灾祸。

古人观察事物,可能是从侧面看到,或是从远处看到,所以书中对这些动物进行了夸张的描述,使得我们对一些比较熟悉的动物不能进行识别。

由于这些动物常见于先秦时期,人们会把一些动物看做是自己的亲属、祖先,甚至是自己氏族的保护神。

又西三百二十里,曰嶓之山……獸多犀兕熊、羆。

(《西山经》)另外,《山海经》中有许多关于半人半兽的描写,他们大都都是由一些动物图腾转化而来的,他们形态各异,各司其职。

先秦民神关系发展历程及民本思想形成一、重神轻民时期上古先民在尚未步入文明社会之前,在极端恶劣的生存环境下为了抵御灾害和获取生存必需品,每个人只能也必须结成平等互助的关系,才能为自身的生存创造更多的机会。

因此组成一个“群体”也自然成为所有人所能选择的唯一有效的生存方式。

[1]由于当时生产力水平低下,他们认识事物的能力极为有限。

在“万物有灵”感性认识的基础上,对那些他们无法理解的自然现象因敬畏而产生了宗教崇拜。

随着社会生产力的发展,上古先民由最初的原始群发展为农耕聚落,继而发展为部落,再进一步发展为部落联盟。

史学界多数学者把颛顼时代的社会性质界定为“部落联盟”。

当时的部落联盟是由不同族别和不同政治集团的“百姓”“万邦”组建而成的。

各个部落都有自己的图腾崇拜或神灵信仰,为了神化最高首领的权威地位和体现部落联盟的合法性,至上神崇拜便应运而生了。

最高首领的权威由至上神赋予,对至上神的共同崇拜就成为了部落联盟存在的强大精神支柱和合法性的依据。

统治者在民众心目中建构起对至上神的崇拜的同时,又必须把祭祀权掌控在自己手中。

为了永久保持这种特权,统治者必须斩断民众与天神的直接联系,使民众把对天神的依赖和畏惧转移到自己身上。

在颛顼时代就进行过一次“绝地天通”的宗教改革。

《国语?楚语下》记载:古者民神不杂。

民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则神明降之,在男曰觋,在女曰巫。

……于是乎有天地神民类物之官,是谓五官,各司其序,不相乱也。

民是以能有忠信,神是以能有明德,民神异业,敬而不渎,故神降之嘉生,民以物享,祸灾不至,求用不匮。

及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。

夫人作享,家为巫史,无有要质。

民匮于祀,而不知其福。

烝享无度,民神同位。

民读齐盟,无有严威。

神狎民则,不黜其为。

嘉生不降,无物以享。

祸灾荐臻,莫尽其气。

颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。

远古社会——图腾崇拜:鸟图腾共同的图腾崇拜,使得同一氏族的人们由单线的血缘联系发展成为一种新的而且是共同的精神上的联系。

通过图腾崇拜,原始的人类最初确认了自己和自己氏族在天地之间的归属。

尽管他们从中得不到科学的或正确的解答和真正的保护,却还是真诚的信仰、真诚的崇拜,认为这是为自己找到了一种心灵的寄托。

鸟纹图案在考古资料中还是比较丰富的,从彩绘到陶塑,都有鸟的形象。

在宝鸡北首岭、华县柳子镇、陕西庙底沟等遗址分别有鸟纹图像的出现。

在原始时代,鸟形图像的出现比较普遍,不仅存在于黄河流域的史前人类中,而且在长江流域的原始遗存中也有普遍发现。

河姆渡文化遗址中发现有双鸟朝阳象牙雕刻、鸟形象牙雕刻、圆雕木鸟,甚至在进餐用的骨匕上也刻有双头连体的鸟纹图像。

可见,鸟图腾崇拜在原始人的图腾崇拜中是一种常见的现象。

古籍中也能找到一些氏族的鸟类名号,如少昊部落就有凤鸟氏、玄鸟氏、青鸟氏、丹鸟氏等等。

在中国南方的古代民族中,越人的图腾标志主要是鸟。

居住在山东、江苏一带的东方各种夷人,据古籍记载,他们最初也是以崇拜鸟为主。

图腾崇拜的起源,常和氏族来源的传说结合在一起。

如商族崇拜的是玄鸟图腾,就是根据商族祖先与玄鸟有亲缘关系的传说而来的。

《诗·商颂》:"天命玄鸟,降而生商"。

《史记·殷本纪》:"殷契,母曰简狄,有娀(sōng)氏之女,为帝喾次妃。

三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因怀生契"。

《史记·秦本纪》:"秦之先,帝颛顼之苗裔,孙曰女修。

女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业"。

因此,有人根据古籍所记女修吞玄鸟卵而生先秦始祖大业的传说,认为秦人的祖先是以玄鸟为图腾的。

不管这种认识是否准确,它都说明了人与鸟的亲近关系。

从民族志的材料中来看,中国大多数近现代少数民族,都还或多或少地残留有鸟图腾崇拜的文化痕迹。

怒族、苗族、满族、朝鲜等都有鸟图腾,并有关于鸟是自己祖先的神话。

秦图腾的基本介绍秦是秦族的族称。

它由"玄鸟殒卵""双手供奉"和"禾苗"三部分组成。

它是"燕子殒卵"与嘉禾的复合图腾,秦人的祖先是有蟜氏之女华,她吞燕卵生伯益,伯益为秦人男性祖先。

其女性祖先为有蟜氏之女华。

以下是店铺为你精心整理的秦图腾的基本介绍,希望你喜欢。

秦图腾的古籍记载《说文》秦:"伯益之后所封国。

地宜禾。

从禾、舂省。

一曰:秦,禾名。

"【注释】伯益句:《段注》引《诗谱》:"秦者,陇西(今天水)谷名。

"徐中舒《耒耜考》:"秦象抱杵舂禾之形。

"秦图腾的相关遗址二十世纪九十年代,礼县永兴乡发现的秦公大墓是秦族的第一陵园,证明秦人早期在这片土地上生活过,他们的生活习俗在当地流传了下来。

其中最主要的就有"秦鸱农业"和"乞鸟娘娘(当地语音鸟同与巧同)"习俗。

"乞鸟(巧音)娘娘"后来被文化成了"乞巧娘娘"。

秦图腾的相关文化习俗秦鸱农业文化秦,谷子。

鸱,鹞子的大名。

种植农作物谷子,用"调训鸟兽"的方法,把野外掏来的鹞雏喂养调训成家的成年鹞,守护谷子成熟,使粮食增产后又把鹞放归自然的一套完整农业体系就是秦族的"秦鸱农业文化"。

二十世八十年代的礼县永兴乡吊沟里村、赵坪村等,每当青鹞繁殖季节,生产队组织人员到本县的上坪乡上坪村等地收购鹞雏,拿回庄里喂养调训。

这里的鹞雏走上路到甘谷、定西、陇西、等地。

走下路到天水、平凉、庄浪,宝鸡,咸阳等地。

乞鸟娘娘习俗礼县和西和县的人们把六月三十日到七月七日叫"乞鸟娘娘"(土话鸟读巧音以下同)。

七日中载歌载舞,名为"唱鸟娘娘"。

这种方式就是古代的"巫觋"文化孑遗。

"在女为巫,在男曰觋。

上古时期的图腾崇拜文化介绍图腾崇拜的现象曾在我国古代和世界各地普遍存在着,在近代某些部落和民族中仍可找到它的踪影。

图腾信仰认为人与某种动植物或非生物有一种特殊的关系,每个氏族都起源于某种图腾,这种图腾是该氏族的源头、保护神,也是这个氏族的徽号和象征,并且以各种形式表现出来。

以下是店铺为你精心整理的上古时期的图腾崇拜文化介绍,希望你喜欢。

关于上古时期的图腾崇拜文化介绍图腾崇拜是与母系氏族同时产生并盛行于母系氏族阶段,而早期母权制的经济特征是靠狩猎和采集为生,人类最频繁,最主要的活动是同自然物,植物或动物打交道,因此图腾崇拜很大程度上依赖于自然环境,这是毋庸置疑的。

也就是说,图腾崇拜是在自然崇拜的基础上发展起来的。

因此,图腾崇拜存在与人类早期,并且演变出一些形式,是有一系列主客观原因值得探索的。

上古时期随着自然界生产力的发展,人类扩大了对自然界的影响,是人类逐步认识了自己与自然界的区别于联系。

然而,还有很多东西不被人类认识和理解,人类处于强烈的了解自身与外界,但在自然界面前又软弱无力的尴尬状态之中。

人类了解自然界的困难,以及与此有联系的关于对自然和人类本身的错误或扭曲理解,最终却形成了一种独特的解释,他们赋予未知的自然力以超自然的性质,怀有一种恐惧和敬畏之情,崇拜自然力和未知的强大的力量的情愫在他们的意识中逐渐形成了。

他们不能把自己与自然界分离开来,人类的生存依赖于自然界之中的动植物,但在采集与狩猎的时候又必须抗拒自然现象和自然力,如狂风暴雨,电闪雷鸣会给他们带去灾难,阻碍他们获得食物。

他们存在于自然界中,从何而来本身就是一个谜,因此又不能把这些自然界本身存在的事物与自己对立起来。

于是他们在这种矛盾中寻求一种解释,让自己摆脱这种矛盾,让存在的东西合理化,这也是对他们自己存在的合理化解释,于是一切自然力与未知力量都被赋予精神上的敬畏,崇拜自然力的过程形成了。

那么这些上古人们是怎样把动植物与人类本身结合,最终把这种崇拜用一种具体的形式表现出来呢?在人们采集狩猎的过程中,逐渐对自然界有了一定的了解,并获得了一部分经验的情况下,他们知道了一些动植物的习性,他们甚至学习动物的各种动作和神态,学习植物的生长状态,并且观察天气的变化。

远古社会——图腾崇拜:其他竹鼠崇拜,是西双版纳布朗族主要的图腾崇拜之一。

古时候,布朗族人把竹鼠看作是父母的灵魂,认为见到灵魂很不吉利。

在布朗人中也曾遵守过不吃竹鼠的禁忌,认为竹鼠能给人们带来"谷魂"和"盐巴魂",象征人们丰衣足食。

从民族志的材料中可以看出,图腾崇拜往往是自然崇拜发展和深化的结果。

在怒族的图腾崇拜中,表现的就非常典型。

碧江地区的怒族中,尽管还保持广泛的自然崇拜,但他们已逐渐将崇拜的对象,从整个自然界集中到与日常生产、生活及氏族社会组织关系密切的动物或植物身上。

这些特定的动植物,已不再是一般意义上的崇拜,而是将它们注入了人们的血缘亲族观念,视它们与自身集团有着人的亲缘关系,是自身集团的祖先。

蜂、虎、蛇、鸡、鼠、鸟、熊、鹿、猴、漆树和石头等十几种动、植物和自然物,成为他们各氏族的名称。

其中蜂、蛇、虎又是最主要和古老的图腾物,这些图腾物都是从古老的传说中得来,从而视为本氏族的祖先和标志,崇拜它们,让其保佑本氏族的成员。

原始民族的图腾崇拜,有些材料在考古发掘中表现得相当贫乏,无法用考古资料加以详细论证。

这里再列举一些少数民族其它图腾崇拜现象,以使我们了解在中国原始民族中对其它图腾崇拜的心理。

在彝族的古代社会中,有相当多的图腾崇拜。

竹崇拜流行于广西、云南等地的彝民中。

他们认为自己的族人与竹有血缘关系。

在有些地区的彝族中,历史上曾将金竹视为祖神,有的还称其"金竹爷爷",由于对竹的崇拜,有些地区的彝族打木刻,严禁用竹子作为原料。

《西南夷传》中记夜郎侯出自部竹,后来以竹为姓,指的就是以竹为氏族图腾的记号。

松树崇拜,是彝民图腾崇拜的一种,他们以松树为始祖,并认为与松树有血缘关系。

云南澄江等地的彝民还规定每年的农历三月三日是对松树大祭的日子。

葫芦崇拜,是云南镇沅县拉祜族苦聪人的一种图腾崇拜形式。

在苦聪人的心目中,葫芦是人类的祖先和保护神。

从民间广泛流传的神话中便可得知崇拜葫芦的由来。

远古社会——图腾崇拜:鹿图腾在考古发掘中,除发现有鱼、蛙图腾遗物以外,还有其它动物图案,其中鹿纹也占有一定的比例,尤其以彩陶鹿纹图案十分引人注目。

中国古代文化在黄河流域发展到仰韶文化时,原始居民的定居生活已经比较稳固,经济生产以原始农业为主,同时采集渔猎也占有很大的比重。

人们一般认为,在原始社会,农业是人们维持生存的主要活动,渔猎是辅助性的。

其实不然,原始人也是根据当时自己生存的地理环境和自然资源索取生活资料的,地理环境的差异决定着人们不同的经济生活方式。

正因为如此,有的地区原始的渔猎活动所占的地位,还大大超出了原始农业的活动。

从原始的彩陶图案上,能明显地看出这种反差。

根据仰韶文化的考古资料,反映在原始农业方面的彩陶数量,远远不及反映渔猎生产方面的内容。

在许多遗址中,都有动物图案的出现,而反映在农业方面的植物花纹图案只占有很少的数量。

应该说,以动物为图腾的民族部落,与渔猎、农业和家畜饲养业等经济生活有密切关系,具有写实的性质。

同时,这一时期彩陶中所绘画的鹿纹也同鱼纹、蛙纹一样,同样也是原始先民意识的反映,具有图腾崇拜的性质。

在半坡、姜寨遗址中,都有鹿形纹样的出现。

半坡鹿纹,笔调简单,长颈、有角、短尾,富有形象化的意味,有的作奔跑状,有的作行走状,有的作停立状,形态栩栩如生。

半坡氏族公社时期,是图腾制度最发达的时期,一个氏族或家庭崇拜两个或两个以上的图腾现象也是十分普遍的。

从半坡、姜寨的考古资料来看,鱼图腾可能是半坡氏族的共同图腾,蛙和鹿则是他们各自的图腾,是氏族和家庭图腾的标志。

根据民族志资料,大洋洲罗塞利岛上,每一个氏族都有三个图腾,其中有植物图腾和鸟、鱼图腾。

在绍尔特连德群岛上,每一个氏族都有两个图腾。

非洲的班布蒂人,不仅敬奉本氏族的图腾,而且还敬奉妻方的氏族图腾以及共同履行入社仪式者的图腾。

可见,半坡人同时崇拜鱼的图腾、鹿图腾和其它动物图腾,也是正常的现象。

古代先民对狗的图腾崇拜当初出头高辛皇,出来游戏看田场,皇后耳痛三年在,攒出金虫三寸长,变作龙鱼二丈余,五色花斑尽成行,五色花斑长得好,皇帝圣旨号金龙。

这是《狗王歌》歌词。

古人概念中的狗是熊虎之属。

《左传昭公七年》有言:“熊虎之类,其子名狗。

”《玉篇》将“狗”写作“豿”,注曰:“豿,音苟,熊虎之子。

”这表明“狗图腾”之“狗”,正是取熊虎的善良和勇猛。

在上古,东起浙江、福建,中经广东、广西、湖南、贵州、南至越南东京北部,西至缅甸之景东而止怒江东岸,此外还包括台湾和海南岛的苗、瑶、畲、黎、壮等族先民,他们都以“盘瓠”为图腾。

狗崇拜在中国的少数民族中较普遍。

如满族人至今都很敬重狗。

相传努尔哈赤起兵初期,被明朝将领追赶,在芦苇荡里被明兵点着的大火包围,幸亏一只狗用自己身上的毛浸水灭火救了努尔哈赤,所以满人至今不打狗,不吃狗肉,不戴狗皮帽,不铺狗皮褥子。

即使外族人头戴狗皮帽,满人也不喜欢。

广西壮族自治区的瑶族人崇拜狗,不仅不吃狗肉,而且敬狗如祖。

唐代诗人杜甫游湘江时写《岁晏行》,其中“渔父天寒网罟凉,莫徭射雁鸣桑弓”,即是对瑶族先民生活的描述。

他们居住在高山峻岭,他们崇拜狗,源于一个古老的传说:汉末应劭《风俗通义》记载,当年高辛氏长年和房王作战,但不能取胜。

有一天他发出布告说,谁要取了宿敌房王的头,就把公主赐给他做妻子,俸禄三百户。

高辛氏养了一条狗,长着五彩斑斓的毛,名叫盘瓠。

它知道了这个消息便冲入房王的阵中,历经三月之久,终于把房王的头咬下交给了高辛氏。

高辛氏认为盘瓠不是人类,但又不便违约,即修建宫阙,把公主赐给了盘瓠。

盘瓠和公主结为夫妻,又过了三年,生了十二人,六个男孩,六个女孩,于是他们又互为夫妻,繁衍子孙,这就是后来的瑶族。

作为出嫁礼物,公主把其父王的一半领土带给了盘瓠。

但是,高辛氏为了减少他的损失,就采纳了大臣的进言,把他们流放到会稽东南,两万一千里的山地,封给盘瓠及其子孙,所以瑶民子子孙孙就居住在荒无人烟的崇山峻岭。

图腾崇拜的名词解释图腾崇拜是一种原始宗教形式,广泛存在于许多原始部落和文化中。

作为一种信仰系统,图腾崇拜将动物、植物或其他自然现象作为神圣的象征,被部落成员供奉和崇拜。

这种崇拜形式主要通过祭祀、祈祷和舞蹈等仪式来表达。

图腾在不同的文化中有不同的象征意义。

在某些文化中,图腾是部落的象征,代表着共同的血缘关系和归属感。

这些图腾往往与祖先的灵魂联系在一起,被崇拜者视为自己的保护神。

在其他文化中,图腾代表着特定的品质或价值观,比如勇气、智慧或力量等。

图腾崇拜体现了人类对自然界的敬畏和对超自然力量的信仰。

图腾崇拜具有丰富多样的仪式和祭祀活动。

祭祀通常在特定的场所举行,比如神庙、森林或岩洞。

部落成员会穿上特殊的服饰,进行舞蹈、歌唱或其他形式的表演,以向图腾灵魂表达敬意。

祭祀活动还包括祈祷、献祭和筹备丰盛的宴席等。

通过这些仪式,人们希望能够获得图腾灵魂的保佑和力量,以确保部落的繁荣和个人的幸福。

图腾崇拜在部落和文化中起到了重要的社会和精神作用。

首先,它为人们提供了一种团结的形式。

通过共同崇拜图腾,部落成员之间建立了深厚的联系和归属感。

图腾崇拜还可以加强社会秩序和规范。

信仰系统中的价值观和道德准则,以及祭祀仪式的规定都起到了社会控制和社会整合的作用。

其次,图腾崇拜也满足了个体的精神需求。

对图腾的崇拜能够给人们带来心灵的慰藉和宁静感。

同时,人们相信图腾能够赐予他们力量和保护,使他们免受邪恶和危险的侵害。

这种信仰让人们感到安全和希望,同时也给予他们勇气和动力去面对生活中的困难和挑战。

然而,图腾崇拜也有一些争议。

对图腾崇拜的信仰往往是盲目的和偏执的,缺乏科学和理性的根据。

在某些情况下,这种信仰可能导致迷信和歧视行为的产生。

此外,图腾崇拜也没有为人们提供真正的解决问题的方法。

尽管图腾崇拜能够给人们带来一种安慰和信念,但它无法解决现实生活中的矛盾和困境。

在现代社会中,图腾崇拜已经逐渐减弱。

随着科技和文明的发展,人们越来越多地依靠科学和理性的思维方式来解释世界。

先秦文物中的乌鸦崇拜先秦帝王都喜欢与乌鸦直接挂钩。

司马迁记载,殷商始祖名叫“契”,其母曰简狄,她吞鳦卵而生契。

鳦卵就是乌鸦蛋,因此商契其实是乌鸦所生。

商王朝的直接开创者叫“汤”(铴),他又名“乙”。

《说文解字》:“乙者,玄鸟也。

”诗经毛传曰:“玄鸟,鳦也,一名燕,音乙。

”因此他也是以乌鸦自居的。

周人喜欢用乌鸦来占卜。

《史记·周本纪》:“武王渡河既渡……有火自上复于下,至于王屋,流为乌,其色赤,其声魄云…...诸侯皆曰…纣可伐矣!‟武王曰:女未知天命,未可也,乃还师归。

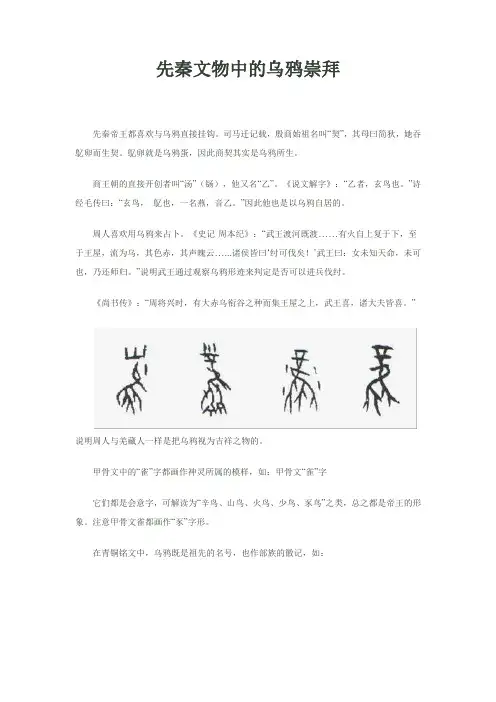

”说明武王通过观察乌鸦形迹来判定是否可以进兵伐纣。

《尚书传》:“周将兴时,有大赤乌衔谷之种而集王屋之上,武王喜,诸大夫皆喜。

”说明周人与羌藏人一样是把乌鸦视为吉祥之物的。

甲骨文中的“雀”字都画作神灵所属的模样,如:甲骨文“雀”字它们都是会意字,可解读为“辛鸟、山鸟、火鸟、少鸟、豕鸟”之类,总之都是帝王的形象。

注意甲骨文雀都画作“豕”字形。

在青铜铭文中,乌鸦既是祖先的名号,也作部族的徽记,如:左,商代青铜铭文上的“雁公祚”字样,阿尔泰语倒置语序,意为“祚(乍)雁公”。

此“雁”与“燕”只是异写,都指乌鸦右,西周早期青铜簋上的族徽,画着一只乌鸦,大圆眼大耳朵代表猴,鸟尾成三叉,两叉向上,代表猪獠牙,一叉下垂,代表猴尾左,殷墟出土甲骨残片上的神乌,头有冠饰,背有野猪才有的鬃毛右,殷墟妇好墓出土的高冠玉鸟,鸟爪壮如猪蹄,但作猴蹲状,鸟尾如猴尾支撑于地,鸟喙成了獠牙状首博《凤舞九天——楚文化特展》楚国大宫灯,中立一鸟,阳乌是也河北平山县战国时代中山王墓出土的豆形大宫灯,坛柱上立有乌鸦,身处熊熊燃烧的油灯中,象征居于太阳中的“阳乌”。

宫灯明显是按照苯教日中有乌,凤为火鸟的观念设计制作的。

如此看来“凤凰涅槃”的观念三千年前就已经存在了!蒙古语凤凰就叫作“蓝火”。

明初《登坛必究·蒙古译语》:“凤凰,苦苦妹。

”蓝色读作“koko”,火读作“me”。

上古部落的图腾从何而来?各族联盟图腾的关系是什么历史中的帝皇名,应该既是指一个部落,又可代表一个具体的人。

这个号可以代代相传,而又特指某一位特别突出或发生重大事件的那个。

距今三万年前,燧人氏首领与弇兹氏首领结合,建立互为婚姻的血缘联盟,始称燧人弇兹合雄氏。

燧人氏:当为兽类图腾。

弇兹氏:蛇和鸟图腾,山。

以鸟为主,代表金乌,实际是太阳崇拜。

《山海经·大荒西经》云:“西海渚中有神,人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰弇兹。

”原始社会的分工应比较简单,男性负责狩猎,猎获猛兽后,批上毛皮,希望获得野性的力量,这可能是男性部落以兽类为图腾的来源。

而女性采集浆果、织布,另一个重要的任务是繁衍后代,甚至承担起“巫”的角色。

蛇类的再生和繁衍能力,成为山林中生育的象征。

而太阳黑子被当成金乌,可谓是日神崇拜的演化。

祭祀时,一般以羽毛为装饰,模仿鸟类的舞蹈,可能是女氏部落以鸟为象征的来源。

燧人弇兹氏自立姓氏为“风”,这是中国人最早之姓。

燧人氏的直系允姓、风姓、婼姓。

燧人氏晚期的分支几乎遍布中华大地,其中重要的族系有弇兹氏、婼氏、华氏、胥氏、华胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷泽氏、盘瓠氏等。

分支图腾如下:(1)弇兹氏:鸟、蛇。

(2)婼氏:羊或其他牧族图腾。

婼地在中国新疆维吾尔自治区,今作“若羌”。

“羌”上面是一个“羊”,下面是一个侧面“人”,是显著的“人饰羊首”的图腾标识。

以畜牧为主,也有些地方有了农业。

他们部族繁多,或以动物图腾为名,如:白马羌、牦牛羌。

“羌”与姜姓音同,在起源上可能有一定的渊源关系。

(3)允姓:犬。

允姓为阴戎之祖。

春秋时期戎人相当活跃,以允姓之戎、姜氏之戎、犬戎最为著名。

学者认为允姓之戎即西周的学者多认为姜氏之戎,即殷周汉晋之羌;犬戎即殷周之畎夷,《山海经》又名犬封国。

羌与戎原是两个部族,西周春秋之际,它们确已渐渐混合为一,不加区别了。

(4)华氏:山。

以上为“华”的古体。

按:华氏图腾由风与博山天齐扶木组成,是燧人弇兹氏大山历的图腾铭识。

上古时期的那些图腾崇拜中国古代神话传说:黄帝之族,神龙⽒,黄帝少典之族有熊⽒;属于黄帝部落的各族有熊⽒,虎⽒,豹⽒等等。

《五帝本纪》:黄帝“教熊、貔、貅、虎,以与炎帝战。

”⽽属于有熊⽒的各族还有雕⽒、鹰⽒、鸢⽒。

⼜说:“黄帝与炎帝战于版泉之野,帅熊、狼、豹、虎为前驱,雕、鹰、鸢为旗帜。

”这⾥所讲的,当然不是各种各样的动物,⽽是以这些动物为图腾的⽒族。

当然,⼀种动物或植物被不同⽒族和种族(这些⽒族经常是互相交错地居住或在相邻地界栖居,抑或⽒族间互为通婚)也可以出现共有图腾的情况,如在贵州有些苗侗混居的地区就有都把狗作为图腾来崇拜的现象。

按照他们⾃⼰的解释,狗⽣下了孩⼦数个,这些孩⼦长⼤后成了不同民族的祖先,不同的“兄弟民族”便把狗当作他们祖先来崇拜。

这也就是为什么在⾼原地区我们可以发现苗、瑶、侗、布依等民族都有视狗为神圣物的⽂化现象。

尽管这些民族之间的风俗习惯、语⾔系统都不⼀样,却可相安⽆事,和睦共处,⽒族与民族、民族与民族之间的冲突都很少见,“图腾”意义在其中起着不⼩的作⽤。

除了狗之外,猫、蛇、猴、熊等在西南有些少数民族中也是共同的图腾。

还有⼀种情形也很普遍,有的⽒族与⽒族、部落与部落之间根本找不到有过任何来往的痕迹,哪怕是直接的或问接的记录,可是它们的图腾竞⼀模⼀样。

印度、埃及、巴⽐伦、希腊、罗马、墨西哥,中国的汉、苗、黎、彝等族都有把狮、虎、蛇、猴、⽜、⽺认为是祖先,并都将这些动物图腾化的现象。

对这种现象的⼀般性解释只能是⼈类对某⼀⽣活形态(主要是狩猎时代)的共同记录和朦胧回忆,它建筑在同⼀⽣存活动⽅式的经验之上。

普列汉诺夫说过:“在原始猎⼈中,动物是经验的主要泉源,如果说,原始猎⼈的整个世界观是建筑在这种经验上⾯的,那么,狩猎部落的⼀切神话(在这个阶段上神话是代替哲学、神学和科学的)内容也是来⾃同样泉源。

”神灵⽂化的⼤氛围、⽣产⽣活⽅式的共同性化为了同⼀观念,造就同⼀图腾,还是可以在前逻辑思维中被认可的。

远古社会——图腾崇拜图腾崇拜,是原始社会最早的宗教信仰形式之一。

图腾,原是印第安语totem的译音,是"亲族"或"他的亲族"的意思,在原始氏族或部落群体中,又有标记和象征的含意。

图腾的标记,首先发现于北美印第安部落中,后来在澳大利亚、太平洋岛屿以及许多原始部落中都有发现。

中国的图腾文化丰富多彩,源远流长,无论考古资料,还是民族志的资料,都发现或保存有大量图腾文化的遗迹。

在氏族公社时期,当原始人从浑沌的动物世界里走出来,逐渐意识到相互间的血缘关系时,就会自然地追溯到自身的来源,想知道自己的祖先源于何物。

原始人相信,不同的氏族分别渊源于不同特定的物类,认为某一种动物或植物与本氏族有亲属关系或其它特殊关系,认为每个氏族都起源于某种动物。

因此,这种动物,便被他们看作是自己的图腾,神圣不可侵犯,并将其作为本氏族的象征和庇佑者加以保护,或作为本氏族的徽号和名称,加以崇拜。

图腾崇拜与自然崇拜中的动物崇拜,还不具完全相同的意义。

图腾崇拜,已经从个别现象发展为综合的概括,这是人类思维的一个进步,也是原始宗教信仰的重要突破。

自然崇拜是人们对某一些自然现象的盲目崇拜,图腾是对某一种特定的动、植物或其它自然物的有目的崇拜"。

图腾崇拜是在自然崇拜的基础上发展起来的。

由于当时的人们仍然不能摆脱自然界的各种威胁,对自然的控制能力还很低下,在饥寒交迫时,正好有些动物为他们提供了迫不及待的生活资料来源,从某种意义上来谈,这些动物与人类无形中便产生了一种特殊的关系。

当然,也不可否认,在原始居民的狩猎活动中,当遭到一些猛兽的袭击和威胁时,人们又不得不畏惧它,这又产生了另一种特殊的关系。

在这种情况下,人类也只能去寻找精神上的寄托,求助于一种具有超自然的神灵来保护自己,这就产生了以动物作为图腾崇拜的现象。

图腾信仰盛行于母权制发展时期,它是与母系氏族社会同时产生的,通常所说的图腾时代,也就相当于母权制时代。

远古社会——图腾崇拜:鱼图腾在中国新石器时代丰富的彩陶图案中,仰韶文化的彩陶绘画技巧达到了较高的水平。

仰韶人时期,对周围的世界有了一定的认识,在这种认识的基础上,必然会产生出一种思想感情,这种感情反映在彩陶艺术上,既是先民社会生活记录,又表现了他们的寄托、希望和追求,有时也把被崇拜的物体有意识地刻画在彩陶艺术中。

有人曾这样认为,新石器时代的彩陶艺术,在很大程度上正是人们现实生活中图腾崇拜的宗教感情的艺术再现。

半坡遗址、姜寨遗址代表了仰韶文化的主要发展阶段,在这些遗址出土的彩陶盆上,较多的描绘着鱼纹或人面鱼纹,而且还衬托有很多的网纹。

这些彩绘花纹,已经不单纯是最原始的对实物的描写,而是从表现事物的形象进化到有意识的图案装饰,它一方面体现了原始人的爱美之心,另一方面通过彩绘表现了人们在劳动生产和社会生活中的情感和意识。

人面鱼纹是一种象征性的花纹,其形象相当逼真。

人面作圆形或卵圆形,眼、耳、口、鼻等五官形象是用直线、曲线或空白等简单的线条表示出来,形态自然而逼真,比较特殊的是在嘴的两边衔着两条鱼,或者描绘着像鱼形的非形状。

这种富有代表性的鱼纹装怖,数量多,变化大,并以单体和多体复合的形式,表现了原始人的意识。

半坡及姜寨的人面鱼形纹反映了史前居民对人类起源的认识,是他们幻想中祖先形象的真实写照。

人们根据想象,根据自己的样子,描绘出了祖先的真容,既有人类的明显特征,又有鱼类躯体,因而便产生了人面鱼身的图腾形像。

半坡彩陶上的鱼纹,可能就是半坡图腾崇拜的徽号,特别是人面鱼纹,似有"寓人于鱼"或者"鱼生人"或者是"人头鱼"的含义,可以作为图腾崇拜的对象来解释。

在一些盛行图腾崇拜的原始部落里,例如:新几内亚的马德林--阿尼姆人部落有这样的传说,认为他们的祖先是长着人头的鸟,半坡氏族是否认为他们的祖先是鱼,或者是一个长着人头的鱼呢?从图像推测,至少可以说半坡人已经把鱼当作图腾来崇拜了。

先秦部落各种各样的图腾崇拜

“图腾”一词最早是由英国商人J.朗格使用的,他在《印第安旅行记》中为记述印第安人相信人与动物存在血缘亲属关系的信仰而首先使用了“图腾”一词。

何星亮在他的《中国图腾文化》中提到:“图腾观念可分为三种类型:图腾亲属观念、图腾祖先观念和图腾神观念。

”

《山海经》是先秦时期的古籍,里面记载了有关植物、动物、矿物、医学、天文地理、宗教、历史、民族、部落等方面的内容。

《山海经·西山经》用怪诞的文字记录了许多有关神祗的内容,也记载了不少的动植物崇拜、人神兽三位合体崇拜、祭祀形式等图腾崇拜,来自曲阜师范大学历史文化学院的赵婷韩锋在汉斯出版社《历史学研究》2014年10月的学术学术期刊发表了相关研究。

《西山经》中出现的图腾与当时自然环境及当地的先民生活习俗有密切关系。

《西山经》中有许多关于植物的叙述,书中描述的植物形状比较奇特,有些植物用于治疗疾病,有些植物用于佩戴,正因为这些植物具有特殊的功用,先民们把它们当成神圣的象征,这些植物就成为先民们崇拜的对象。

比如,稷神为先秦时期的五谷之神。

作为谷物神稷在《山海经》内多次出现:

槐江之山,……西望大泽,后稷所潜也。

(《西次三经》)

帝俊生后稷,稷降以百谷,稷之弟曰台玺,生叔均。

叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。

(《大荒西经》)

《山海经》中有许多奇特、怪异的动物,它们主要分为三类:鸟类、兽类和鱼类。

书中对这些具有特色的动物们进行了详细的描写,也对它们的功用进行了描述。

这些动物不仅可以治疗疾病,有的还可以预测祥瑞灾祸。

古人观察事物,可能是从侧面看到,或是从远处看到,所以书中对这些动物进行了夸张的描述,使得我们对一些比较熟悉的动物不能进行识别。

由于这些动物常见于先秦时期,人们会把一些动物看做是自己的亲属、祖先,甚至是自己氏族的保护神。

又西三百二十里,曰嶓之山……獸多犀兕熊、羆。

(《西山经》)

另外,《山海经》中有许多关于半人半兽的描写,他们大都都是由一些动物图腾转化而来的,他们形态各异,各司其职。

现将汇总成一表,如下。

图腾神的出现是人们思维进步的表现,也是社会进步的写照。

比如:

又西五十二里,曰竹山……丹水出焉,东南流注于洛水,其中多水玉,多人鱼。

(《西山经》)

上面的文字记载的是一种鱼类,这种鱼名称叫人鱼。

据考古材料记载,庙地沟文化彩陶、半坡和马家窑文化彩陶都有人面鱼的图案,是西北高原地区先民们所崇拜的图腾,是他们幻想的图腾祖先。

古代半坡人在许多陶盆上都画有鱼纹和网纹图案,这应与当时的图腾崇拜和经济生活有关,半坡人在河谷阶地营建聚落,过着以农业生产为主的定居生活,兼营采集和渔猎,这种鱼纹装饰是他们生活的写照。

人头上奇特的装束,大概是在进行某种宗教活动的化妆形象,而稍有变形的鱼纹很可能是代表人格化的独立神灵——鱼神,表达出人们以鱼为图腾崇拜的主题。

他们把这种图腾绘制在陶器上,来表明自己的氏族。

人是群居性的,在先古时代,人们聚集在一起,形成了自己的氏族,为表示与其他氏族的区别,每个氏族有自己的图腾,记录自己的历史。

(文章源于:千人智库-eww141110zcy)。