臭氧层空洞

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:17

臭氧层出现空洞并不断扩大的案例

你知道南极上空的臭氧层空洞不?那可真是地球的一个大“伤疤”呢。

就说以前吧,人们大量使用那些含有氟利昂的东西,像老式冰箱、空调啥的。

氟利昂这玩意儿可不安分,它们就像一群调皮捣蛋的小怪兽,慢悠悠地飘到大气层上去。

到了臭氧层那里,就开始搞破坏,把臭氧分子一个一个地打散。

你看啊,这臭氧层本来是地球的保护罩,挡住了好多来自太阳的紫外线,就像给地球撑了一把超级大伞。

结果呢,氟利昂这么一捣乱,南极上空的臭氧层就开始出现空洞了。

这个空洞啊,还一年比一年大,就像衣服上的破洞,没人为它缝补的话,就会越扯越大。

比如说,在南极附近生活的那些小动物,像可爱的小企鹅啊,它们原本在臭氧层的保护下过得好好的。

现在臭氧层有了空洞,紫外线就比以前更强地照下来,这就好比小企鹅本来住在有遮阳伞的地方,突然伞破了个大洞,紫外线就直直地晒在它们身上。

对它们的健康、繁殖啥的都有影响呢。

而且这个空洞要是再这么扩大下去,说不定以后还会影响到全球的气候,那可就更麻烦啦。

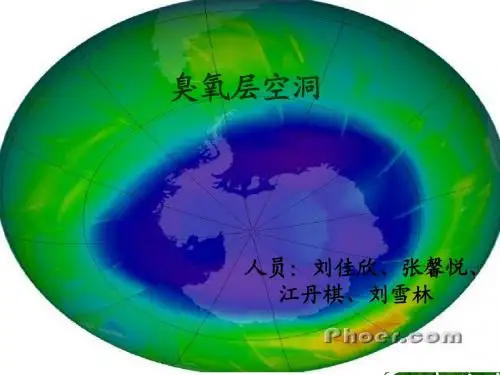

南极上空臭氧层空洞最严重原因南极上空臭氧层空洞最严重原因南极洲是地球上最寒冷、最遥远、最神秘的大陆之一,除了雄伟的冰川和雪山,还有一个广为人知的现象——臭氧空洞。

臭氧层是稀薄的大气层之一,主要位于距离地面20-50公里的距离,保护着地球上的生命。

但是,南极的臭氧空洞却在20世纪末开始显现。

那么,南极上空臭氧层空洞最严重的原因是什么呢?混合物的种类首先,空气中存在着许多各种各样的化学物质混合物,其中包括大量的氮、氧以及其他元素。

南极洲的大气层十分稀薄,且温度非常低,因此很容易发生各种反应和化学变化,这会使一些新的化学物质在空气中形成。

例如,氟利昂气体和氯气,它们在北半球和南半球的大气层不同,南半球的含量更高。

这些气体被释放到大气中后,它们被富含氧分子的光子分解,最终形成了一种叫做氯氧化物的组合物,这会使臭氧分子变形,降低其保护地球的能力。

温度南极地区的天气极其寒冷,温度非常低,尤其是在冬季,臭氧分子的形成需要温度的支持,但温度过低也会阻碍分子的形成,因此温度是一个非常关键的因素。

在南极地区,气温极低,臭氧分子的形成不能得到保障,制约了臭氧的生成和保护。

天气和风力天气对臭氧空洞的形成也有很大的影响,特别是极地的风。

在南极洲特有的温暖上升气流和向下吹的气流都会破坏臭氧分子,特别是在春季和夏季更为严重。

风会将很多早已生成的臭氧分子,吹向北方,而补补充臭氧的新分子则没能在臭氧层内得到保存。

因此,臭氧层的保护功能不断削弱,臭氧空洞得以不断扩大。

同时,不稳定的天气也会使得其它物质更容易污染大气。

总体来说,南极上空臭氧层空洞最严重的原因是由多种因素共同引起的。

空气混合物中大量的化学物质、极低的温度、天气和风力等因素相互作用,共同导致臭氧空洞的形成和扩大。

为了保护我们的地球,我们需要采取行动:减少化学物质的排放,控制工业生产和交通方式等,减缓温室效应,减少有害气体的排放。

我们应该从自己做起,从微小的事情开始,一点一滴地保护我们的地球。

导致臭氧层空洞的主要物质

导致臭氧层空洞的主要物质是氯氟碳化物(CFCs)和氟氯碳化物(HCFCs)。

这些物质是一类氟、氯和碳元素的化合物,常见的代表有氯氟碳化物(CFC-11,CFC-12等)和氟氯碳化物(HCFC-22,HCFC-141b等)。

这些化合物在被释放到大气中后,被风吹送至高空,经紫外线的作用被分解成氟、氯和碳等原子。

氯和溴原子相对较稳定,并且在上层大气中被光解后可以参与一系列的催化反应,最终破坏臭氧分子。

具体来说,氯原子参与的主要反应是:

氯自由基(Cl)与臭氧(O3)发生反应,生成氯一氧化物(ClO)和氧气(O2)。

氯一氧化物再与另一个臭氧分子反应,重新生成氯自由基,并且再生成两个氧气分子。

这样,每一个被释放的氯原子可以破坏多个臭氧分子,导致臭氧层的稀薄化和空洞的形成。

氟氯碳化物(HCFCs)在大气中的寿命较CFCs短,它们的分解速度相对较快,从而限制了它们进一步破坏臭氧层的能力。

因此,国际上也逐渐减少和淘汰使用HCFCs,以减少对臭氧层的影响。

需要指出的是,CFCs和HCFCs的使用在大部分国家已经受到严格的限制和管控,尤其是根据1987年《蒙特利尔

议定书》,各国约定逐步淘汰这类物质的使用,以保护臭氧层的完整性和健康。

课程结业报告课题名称:臭氧层空洞小组成员:尹凯韩媛董伟赵有万王祥唐迪宇彭强张艺完成日期:2010年7月6号臭氧层空洞摘要:臭氧(03)是氧气(O2)的一种异构体,在大气中的含量仅占一亿分之一,其浓度因海拔高度而异。

臭氧层可以说是地球的保护层,它主要围绕在地球外部离地面20—25公里高度的地方,起到吸收太阳紫外线中对生物有害部分UV-B(UV-B是紫外线的一段波长,为280—315nm)的作用。

同时,由于紫外线是平流层的热能来源,臭氧分子是平流层大气的重要组成部分,所以臭氧层在平流层的垂直分布对平流层的温度结构和大气运动起着决定性的作用,发挥着调节气候的重要功能。

南极上空的臭氧层是在20亿年的漫长岁月中形成的,可是仅在一个世纪里就被破坏了60%。

关键字:发现成因影响现状趋势臭氧层空洞的发现:A天上有个大洞1957年,作为英国南极考察队的一员,剑桥大学的教师乔·法曼被首次派往哈雷湾观测站。

时值国际地球物理年,包括英国在内的12个国家在南极洲新设了多个观测站,观测极地气象。

乔·法曼的任务之一,就是测量空气中的臭氧含量。

此后每年,法曼都要到南极去。

只是在1957年的南极洲,对臭氧的监测仅是其中很小的部分。

当时的“第七大陆”看上去有更多有价值的监测目标。

因此法曼等人对臭氧也只是做常规监测。

英国南极考察队所用的监测仪器是多布森分光光度计(Dobsonmeter),这是被公认为测量臭氧的标准仪器,主要通过测量达到地面的紫外线辐射来间接反应大气中的臭氧含量。

1981年南半球的春季,新测出的数据引起了乔·法曼和同事加迪纳(B.G.Gardiner)、尚克林(J. D. Shanklin)的注意,它显示南极洲上空的臭氧层面积较过去小了很多。

“怎么回事呢?”一直状态低迷的乔·法曼变得异常兴奋。

“这会不会只是一个错误数据呢?”他重新调校了仪器。

随后的1982和1983年,所测得的数据显示了同样的结果。

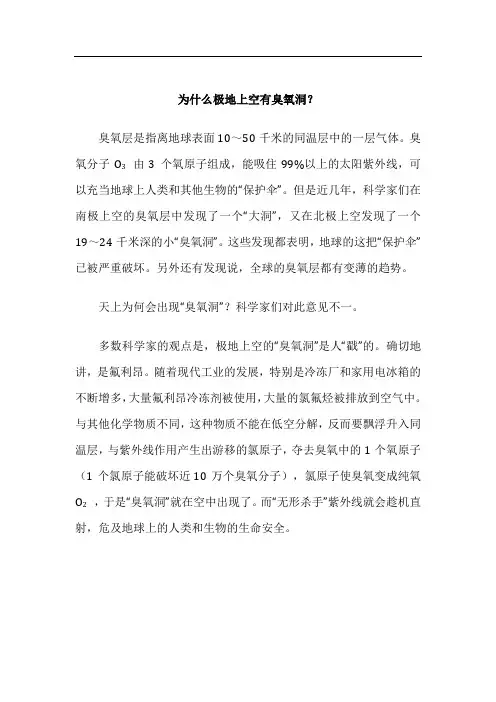

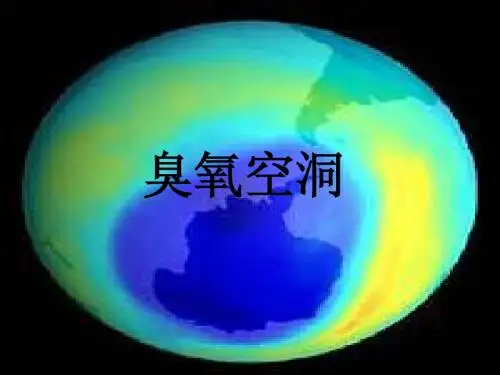

为什么极地上空有臭氧洞?

臭氧层是指离地球表面10~50千米的同温层中的一层气体。

臭氧分子O3由3个氧原子组成,能吸住99%以上的太阳紫外线,可以充当地球上人类和其他生物的“保护伞”。

但是近几年,科学家们在南极上空的臭氧层中发现了一个“大洞”,又在北极上空发现了一个19~24千米深的小“臭氧洞”。

这些发现都表明,地球的这把“保护伞”已被严重破坏。

另外还有发现说,全球的臭氧层都有变薄的趋势。

天上为何会出现“臭氧洞”?科学家们对此意见不一。

多数科学家的观点是,极地上空的“臭氧洞”是人“戳”的。

确切地讲,是氟利昂。

随着现代工业的发展,特别是冷冻厂和家用电冰箱的不断增多,大量氟利昂冷冻剂被使用,大量的氯氟烃被排放到空气中。

与其他化学物质不同,这种物质不能在低空分解,反而要飘浮升入同温层,与紫外线作用产生出游移的氯原子,夺去臭氧中的1个氧原子(1个氯原子能破坏近10万个臭氧分子),氯原子使臭氧变成纯氧O2,于是“臭氧洞”就在空中出现了。

而“无形杀手”紫外线就会趁机直射,危及地球上的人类和生物的生命安全。

臭氧层空洞的定义臭氧在大气中属微量气体,总量只占大气的百万分之0.4,而且90%以上集中在10-50公里的高层大气之中, 在离地面25千米处臭氧浓度最大。

全球大气中臭氧总量约有30亿吨,如果在摄氏零度的温度下,沿着垂直于地表的方向将大气中的臭氧全部压缩到一个标准大气压,那么臭氧层的总厚度只有3毫米左右。

这种用从地面到高空垂直柱中臭氧的总层厚来反映大气中臭氧含量的方法叫做柱浓度法,采用多布森单位(Dobson unit,多布森单位,简称D.U.)来表示,正常大气中臭氧的柱浓度约为300 D.U.。

臭氧洞被定义为臭氧的柱浓度小于200 D.U.,也即臭氧的浓度较臭氧洞发生前减少超过30%的区域。

2、臭氧洞为什么发生在南极地区?为什么臭氧损耗的规模如此之大?为什么每年的南极臭氧洞发生在春季?目前,对于臭氧层空洞形成机制大致有三种理论解释:①动力气象学上的极地纬向环流变化造成输送至南极上空的臭氧减少,形成臭氧洞;②极地冰晶效应影响下的多相化学反应引起臭氧的减少,出现臭氧洞;③与太阳辐射变化相关的动力气象因素及光化学反应(包括人类活动影响)综合作用导致臭氧洞的形成。

美国科学家莫里纳和罗兰德提出,人工合成的一些含氯和含溴的物质是造成南极臭氧洞的元凶,最典型的是氟氯碳化合物(CFC,俗称氟里昂)和含溴化合物哈龙(Halon)。

越来越多的科学证据证实,氯和溴在平流层通过催化化学过程破坏臭氧是造成南极臭氧洞的根本原因。

那么,氟里昂和哈龙是怎样进入平流层,又是如何引起臭氧层破坏的呢?就重量而言,人为释放的CFC和Halon的分子都比空气分子重,但这些化合物在对流层是化学惰性的,即使最活泼的大气组分———自由基对CFC和Halon的氧化作用也微乎其微。

因此它们在对流层十分稳定,不能通过一般的大气化学反应去除。

经过一两年的时间,这些化合物会在全球范围内的对流层分布均匀,然后主要在热带地区上空被大气环流带入到平流层,风又将它们从低纬度地区向高纬度地区输送,在平流层内均匀混合。

臭氧层空洞的定义臭氧在大气中属微量气体,总量只占大气的百万分之0.4,而且90%以上集中在10-50公里的高层大气之中, 在离地面25千米处臭氧浓度最大。

全球大气中臭氧总量约有30亿吨,如果在摄氏零度的温度下,沿着垂直于地表的方向将大气中的臭氧全部压缩到一个标准大气压,那么臭氧层的总厚度只有3毫米左右。

这种用从地面到高空垂直柱中臭氧的总层厚来反映大气中臭氧含量的方法叫做柱浓度法,采用多布森单位(Dobson unit,多布森单位,简称D.U.)来表示,正常大气中臭氧的柱浓度约为300 D.U.。

臭氧洞被定义为臭氧的柱浓度小于200 D.U.,也即臭氧的浓度较臭氧洞发生前减少超过30%的区域。

2、臭氧洞为什么发生在南极地区?为什么臭氧损耗的规模如此之大?为什么每年的南极臭氧洞发生在春季?目前,对于臭氧层空洞形成机制大致有三种理论解释:①动力气象学上的极地纬向环流变化造成输送至南极上空的臭氧减少,形成臭氧洞;②极地冰晶效应影响下的多相化学反应引起臭氧的减少,出现臭氧洞;③与太阳辐射变化相关的动力气象因素及光化学反应(包括人类活动影响)综合作用导致臭氧洞的形成。

美国科学家莫里纳和罗兰德提出,人工合成的一些含氯和含溴的物质是造成南极臭氧洞的元凶,最典型的是氟氯碳化合物(CFC,俗称氟里昂)和含溴化合物哈龙(Halon)。

越来越多的科学证据证实,氯和溴在平流层通过催化化学过程破坏臭氧是造成南极臭氧洞的根本原因。

那么,氟里昂和哈龙是怎样进入平流层,又是如何引起臭氧层破坏的呢?就重量而言,人为释放的CFC和Halon的分子都比空气分子重,但这些化合物在对流层是化学惰性的,即使最活泼的大气组分———自由基对CFC和Halon的氧化作用也微乎其微。

因此它们在对流层十分稳定,不能通过一般的大气化学反应去除。

经过一两年的时间,这些化合物会在全球范围内的对流层分布均匀,然后主要在热带地区上空被大气环流带入到平流层,风又将它们从低纬度地区向高纬度地区输送,在平流层内均匀混合。

臭氧层空洞名词解释臭氧层空洞是指地球大气中臭氧层中出现的一种异常现象,即臭氧浓度急剧减少的区域。

这种现象主要发生在极地地区,特别是南极洲的南极大陆上空。

臭氧层空洞的出现引起了全球范围内的关注和担忧,因为它对人类和生态系统都有重要影响。

一、臭氧层空洞的形成原因1. 天然因素天然因素主要包括太阳辐射、大气环流和温度等。

太阳辐射中的紫外线会引起臭氧分子的分解,但这一过程在正常情况下会被臭氧层吸收和平衡。

然而,在南极冬季时,由于地球自转和倾斜角度等因素,南极大陆上形成了一个季节性而特殊的天候系统,即极夜。

这种天候系统导致了极地区域长时间处于黑暗、低温状态下,紫外线辐射减少。

2. 人类活动人类活动对于臭氧层空洞形成也有一定影响。

主要原因是人类使用的化学物质,特别是氯氟烃(CFCs)等人造化学物质,它们在大气中的存在会破坏臭氧分子的结构。

CFCs主要应用于制冷剂、喷雾剂和泡沫塑料等工业产品中,这些物质在大气中释放后会随着大气环流逐渐上升到臭氧层,并与臭氧分子发生反应,破坏臭氧层结构。

二、臭氧层空洞的影响1. 紫外线辐射增加当臭氧层空洞出现时,大量紫外线辐射能够穿透到地球表面。

紫外线对人类和生态系统都有害影响。

它会引起皮肤癌、白内障等疾病,并对植物生长和海洋生态系统造成损害。

特别是在南极地区,紫外线辐射增加对当地的动植物群落和海洋生态系统造成了严重威胁。

2. 气候变化臭氧层空洞与全球变暖之间存在一定的关联。

空洞出现时,南极地区的温度会下降,形成所谓的极夜效应。

这会导致大气环流的变化,进而影响全球气候。

臭氧层空洞还可能导致地球上层大气温度上升,而下层大气温度下降,这种温度差异可能引发更加极端的天气现象。

三、应对措施和国际合作1. 国际协议为了应对臭氧层空洞问题,国际社会采取了一系列措施。

最重要的是1987年签署的《蒙特利尔议定书》,该协议旨在限制和逐步淘汰使用CFCs等有害物质。

随后,各国相继采取了相关法律法规和措施来减少这类物质的使用。

臭氧层空洞的化学方程式1. 什么是臭氧层?嘿,大家好,今天咱们聊聊臭氧层。

你知道吗,臭氧层就像是地球的保护伞,挡住了那些来自太阳的有害紫外线。

没有它,咱们可就没法在海边晒太阳了,皮肤直接就被烤焦了!所以,臭氧层的重要性不言而喻。

1.1 臭氧的形成臭氧是怎么来的呢?简单来说,臭氧是由氧气分子在阳光的照射下反应生成的。

咱们平常吸的氧气(O₂)遇上紫外线(UV),就变成了臭氧(O₃)。

这就像是在厨房里,咱们把鸡蛋打进锅里,加热就能做出炒鸡蛋一样,化学反应也是需要“加热”的。

可是,这道“菜”可不能随便吃,太多臭氧反而会对咱们的身体有害哦。

1.2 臭氧层的作用说到臭氧层,它可是个超级英雄。

它的任务就是保护咱们免受紫外线的侵害。

紫外线可不是善类,长时间暴露在它的“光辉”下,皮肤癌、白内障等各种病痛就会找上门来。

所以,臭氧层就像是那个在关键时刻出手相助的好朋友,帮我们挡住了不少麻烦。

2. 臭氧层空洞是怎么回事?好啦,聊完了臭氧层的美好,现在咱们得面对一个不太愉快的话题——臭氧层空洞。

它就像一个大黑洞,时不时地吞噬掉我们的保护伞。

你可能会问,这个空洞到底是怎么形成的?听我慢慢给你说。

2.1 化学物质的“捣乱”臭氧层空洞的罪魁祸首就是一些化学物质,比如氯氟烃(CFCs)。

它们原本被广泛用于制冷剂、发泡剂和喷雾剂中,咱们当年可都是很爱用的。

不过,CFCs一旦进入大气层,经过紫外线的“洗礼”,就会释放出氯原子。

这个氯可不是善茬,它会疯狂攻击臭氧分子,把它们一个个“打倒”,形成空洞。

就像电影里的反派角色,总是要给主角制造麻烦一样。

2.2 空洞的扩张随着人们的工业活动越来越多,CFCs的排放量也在不断上升,臭氧层的空洞也随之扩大。

科学家们甚至发现,南极上空的臭氧层空洞在春季时会变得特别严重,简直就像是一场年度大戏,吸引了全世界的目光。

想想看,那片天空原本是蓝蓝的,现在却像是被撕开了一个口子,真让人心疼。

3. 解决办法别担心,咱们总有办法解决问题。