5-1训诂概说

- 格式:ppt

- 大小:368.51 KB

- 文档页数:15

训诂学第一节训诂的定义与功用一、训诂、训诂学的定义“训诂”这个说法很早就出现了。

最初单称“诂”或“训”。

“诂”亦作“故”。

《汉志》著录齐、鲁、韩三家诗说,有《鲁故》二十五卷,《齐后氏故》二十卷,《齐孙氏故》二十七卷,《韩故》三十六卷。

汉代以来,“训诂”合称,又作“故训”,有《毛诗故训传》,又称《毛诗诂训传》。

《说文解字》分别对“训诂”做了解释。

如“训”解释为“训,说教也。

从言,川声。

”段玉裁注说:“说教者,说释而教之,必顺其理。

”“诂”字:“诂,训故言也。

从言,古声。

”段玉裁注说:“故言者,旧言也,十口所识前言也。

训故言者,说释故言以教人,是之谓诂。

”段玉裁将“训故”合释为“顺释其故言也。

”唐代孔颍达也有解释:“训诂者,通古今之异词,辨物之形貌,则解释之义尽归于此。

”可见,训诂就是解释疏通古代的语言。

训诂学就是研究词义,讲明句义以至篇章,总结前人注疏经验,阐明前人训诂体例、方法、方式、原则及其运用以及辨正音读,解释名物、典制等等。

二、训诂的任务(一)传统训诂学的任务有三项:第一是“释古今之异言。

”(晋郭璞《尔雅·释诂·注》)就是用当代的话去解释古代词语。

第二,“通方俗之殊语。

”(同上)用通语释方言。

第三,“道物之貌以告人也。

”(《毛诗诂训传》孔颍达疏)这三项任务表明训诂学是沟通古今语义的桥梁。

实际上,训诂学的内容更丰富复杂得多。

(二)训诂的内容应包括以下内容:1.解释字词——训诂的核心对于字词,不仅要重视它在字书、词书里的贮存状态的概括意义,而且更要重视它在语言环境中的使用状态的具体意义。

如“兵”字,《左传·成公二年》“擐(huàn穿)甲执兵”指武器,《战国策·赵策四》“必以长安君为质,兵乃出”指军队,《左传·隐公四年》“夫兵,犹火也”指战争。

2.解释文句解释文句包括分析句读、疏通句意、阐明语法这些内容。

(1)分析句读:我们训释古书,应防止把没有凝聚力的成分硬加凑合,或者把原来不宜拆开的组合体硬加分割。

第一章绪论什么是训诂和训诂学(一)训诂从训诂学史上看,前人对训诂的解释并不完全一致。

如果一一介绍,就会耗费相当多的时间,不如从训诂学的角度来筛选出一种最切要最易为人掌握的说法。

《说文》及段注的注解较为适宜。

《说文•言部》:“训,说教也。

从言,川声。

”段注:“说教者,说释而教之,必顺其理。

引伸之凡顺皆曰训。

”为了让大家深入理解上面的结论,我们必须从语源学的角度来加以补充和验证。

“训”“顺”“驯”三字均从川得声,有疏通、顺从义。

《尔雅•释诂》“训,道(導)也。

” 《广雅》:“训,顺也。

”《说文》:“驯,马顺也。

从马,川声。

”三字盖的分化字。

《说文》:“川,贯穿通流水也。

” 不流则成灾,故“ 灾” 字籀文作从一阻川,下加火。

故三字中的“川”声兼义。

《说文•言部》:“诂,训故言也。

从言,古声。

”应作“古亦声”。

(《说文》:“古,故也, 从十口,识前言者也。

”)因此从语源学的角度来看,“诂”是“古”字的分化字,即言之古,以别于一般的古。

段注:“故言者,十口所识(记述)前言也。

训者,说教也。

训故言者,说释故言以教人,是之谓诂……训故者,顺释其故言也。

”若将上面的释语贯穿起来,“训”就是解释疏通,诂(故)就是古代的语言,训诂即解释疏通古代语言。

齐佩瑢《训诂学概论》:“故为故旧,古字古言的古音古义谓之故,顺释疏解之便谓之训故。

” [P6]黄侃《训诂之意义》认为“训诂即是词义解释之学,是用易懂的众所周知的语言来解释难懂的或只在少数人能懂的语言” (陆宗达王宁3 页)。

从上述总结来看,训诂就是“ 用易知易懂的当代标准语,去解释古代文献语言中难知难懂的古语和方言”(陆宗达王宁宋永培17 页),或“以今释古,以雅释俗” (郭芹纳《训诂学》引言)。

(二)训诂学训诂实际上是一种综合性的语文工作,是感性的,个别分析的,如果将这些零碎的训诂实践条理化、系统化、科学化,再上升到理性认识的高度,就成为训诂学。

(郭芹纳引言)具体而言,“真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也”(黄侃《文字声韵训诂笔记》181页,转引自郭在贻 3 页)。

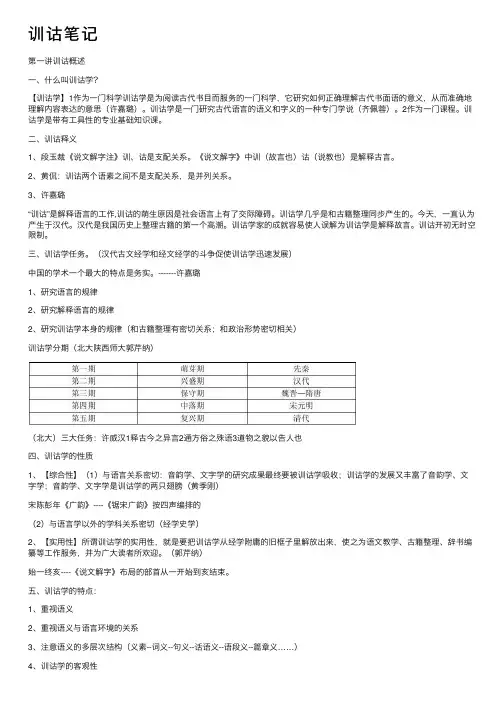

训诂笔记第⼀讲训诂概述⼀、什么叫训诂学?【训诂学】1作为⼀门科学训诂学是为阅读古代书⽬⽽服务的⼀门科学,它研究如何正确理解古代书⾯语的意义,从⽽准确地理解内容表达的意思(许嘉璐)。

训诂学是⼀门研究古代语⾔的语义和字义的⼀种专门学说(齐佩蓉)。

2作为⼀门课程。

训诂学是带有⼯具性的专业基础知识课。

⼆、训诂释义1、段⽟裁《说⽂解字注》训、诂是⽀配关系。

《说⽂解字》中训(故⾔也)诂(说教也)是解释古⾔。

2、黄侃:训诂两个语素之间不是⽀配关系,是并列关系。

3、许嘉璐“训诂”是解释语⾔的⼯作,训诂的萌⽣原因是社会语⾔上有了交际障碍。

训诂学⼏乎是和古籍整理同步产⽣的。

今天,⼀直认为产⽣于汉代。

汉代是我国历史上整理古籍的第⼀个⾼潮。

训诂学家的成就容易使⼈误解为训诂学是解释故⾔。

训诂开初⽆时空限制。

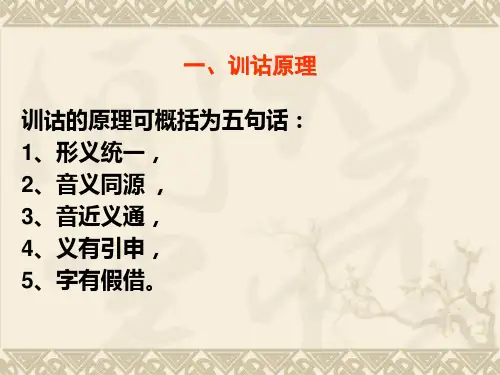

三、训诂学任务。

(汉代古⽂经学和经⽂经学的⽃争促使训诂学迅速发展)中国的学术⼀个最⼤的特点是务实。

-------许嘉璐1、研究语⾔的规律2、研究解释语⾔的规律2、研究训诂学本⾝的规律(和古籍整理有密切关系;和政治形势密切相关)训诂学分期(北⼤陕西师⼤郭芹纳)(北⼤)三⼤任务:许威汉1释古今之异⾔2通⽅俗之殊语3道物之貌以告⼈也四、训诂学的性质1、【综合性】(1)与语⾔关系密切:⾳韵学、⽂字学的研究成果最终要被训诂学吸收;训诂学的发展⼜丰富了⾳韵学、⽂字学;⾳韵学、⽂字学是训诂学的两只翅膀(黄季刚)宋陈彭年《⼴韵》----《锯宋⼴韵》按四声编排的(2)与语⾔学以外的学科关系密切(经学史学)2、【实⽤性】所谓训诂学的实⽤性,就是要把训诂学从经学附庸的旧框⼦⾥解放出来,使之为语⽂教学、古籍整理、辞书编纂等⼯作服务,并为⼴⼤读者所欢迎。

(郭芹纳)始⼀终亥----《说⽂解字》布局的部⾸从⼀开始到亥结束。

五、训诂学的特点:1、重视语义2、重视语义与语⾔环境的关系3、注意语义的多层次结构(义素--词义--句义--话语义--语段义--篇章义……)4、训诂学的客观性5、怎样学习训诂学6、训诂学注意到语⾔的历史发展,同时注意到共时和泛时,注意到语⾔的宏观,同时也注意到语⾔的微观第⼆讲训诂内容1、解释字义、词义古汉语的特点之⼀:单⾳节词占优势约定俗成的词义⼀般分为三个层次:(1)概括义:词处在存储状态或静⽌状态时,词的意义是概括的(2)具体义:词进⼊⼀定的语⾔环境,有具体所指(3)修辞义:在具体语⾔环境中运⽤,不是具体地指某个事物,⽽是利⽤它所代表语⾔的特点来增加语⾔的⽂采。

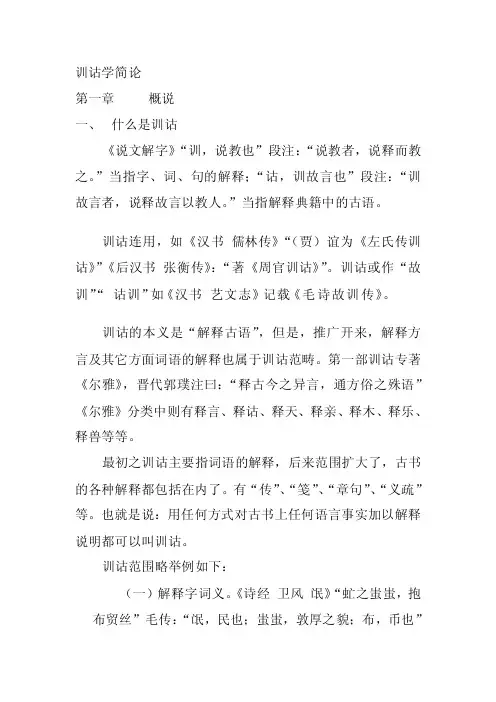

训诂学简论第一章概说一、什么是训诂《说文解字》“训,说教也”段注:“说教者,说释而教之。

”当指字、词、句的解释;“诂,训故言也”段注:“训故言者,说释故言以教人。

”当指解释典籍中的古语。

训诂连用,如《汉书儒林传》“(贾)谊为《左氏传训诂》”《后汉书张衡传》:“著《周官训诂》”。

训诂或作“故训”“诂训”如《汉书艺文志》记载《毛诗故训传》。

训诂的本义是“解释古语”,但是,推广开来,解释方言及其它方面词语的解释也属于训诂范畴。

第一部训诂专著《尔雅》,晋代郭璞注曰:“释古今之异言,通方俗之殊语”《尔雅》分类中则有释言、释诂、释天、释亲、释木、释乐、释兽等等。

最初之训诂主要指词语的解释,后来范围扩大了,古书的各种解释都包括在内了。

有“传”、“笺”、“章句”、“义疏”等。

也就是说:用任何方式对古书上任何语言事实加以解释说明都可以叫训诂。

训诂范围略举例如下:(一)解释字词义。

《诗经卫风氓》“虻之蚩蚩,抱布贸丝”毛传:“氓,民也;蚩蚩,敦厚之貌;布,币也”(二)串讲句义。

《楚辞九歌国殇》:“车错毂兮短兵接”王逸《楚辞章句》:“言戎车相迫,轮毂交错,长兵不施,故用刀剑以相接击也”(三)寓词义、语法的解释于串讲之中。

《诗经邶风柏舟》:“微我无酒,以敖以游”毛传:“非我无酒可以遨游忘忧也”(四)说明表现方法或修辞手段。

《诗经周南关雎》:“关关雎鸠,在河之洲”毛传:“兴也”(五)申述篇章旨意。

赵岐《孟子章句梁惠王上》“寡人之于国也”章:“章指言:王化之本在于使民养生之用备足,然后导之以礼义,责己矜穷,则斯民集矣。

”(六)说明典章制度。

《诗经召南鹊巢》“之子于归,两百御之”毛传:“诸侯之子嫁于诸侯,送御皆百乘。

”(七)引证史实、故事。

(八)评论原文。

二、为什么要训诂(一)语言的原因(1)古语。

其一,某个时代通行的词语后世不用了,因而难以理解。

《诗经大雅荡》:“内奰(bi4)于中国”毛传:“奰,怒也”《孟子梁惠王上》“为长者折枝”赵岐注:“折枝,案摩。

天空之城※转贴]训诂学概念题1、训诂:就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代语言解释古代语言,用普通话解释方言。

2、训诂学:训诂学就是以词义解释为主要研究对象的一门学问。

它通过训诂实践的总结和现存训诂资料的分析归纳,研究训诂的理论和常用的体式、方法、条例,揭示语义系统,推求词语根源,探索语义发展的内部规律,用以指导训诂实践。

3、训诂体式:训诂的体制和形式。

包括文献正文里的训诂、随文释义的注疏、通释语义的专著和杂考笔记中的训诂。

4、文献正文里的训诂:古代文献中由文献撰写者本人作出的随文释义的训诂材料。

随文释义的注疏: 即驸经的注疏,在经文里插注疏。

通释语义的专著:是全面研究各个词语的含义,融汇贯通,给以准确的简明的解释的专门是释义的书。

杂考笔记中的训诂:散存于杂学、杂考、杂说、杂品、杂纂、杂编之中的训诂资料。

5、诂、训:"诂"和"训"各自单独讲的时候,都是"解释"的意思;连在一起作"训诂"或"故训"的时候,也是一个同义复词。

如果笼统地讲,"诂"、"训"(包括下文的"传"),都可说是"注解之别名",都是"解释"的意思。

而要找他们的区别,主要是解释的词语类型有不同:"诂"是指解释一般的单音节实词和虚词;"训"是指解释双音节的联绵词和叠音词。

6、传:《说文》:"传,遽也。

从人,专声","传"的本义为"所以达急速之事"。

引申出"由此达彼"这个意思,又引申出"以语言递达"这个意思,再引申出"递达古今之言语"这个意思,最后引申出"解释古今之言语"这个意思,那么"传"作为训诂体制的名称,它是"解说"、"注解"、"训诂"的意思。

训诂学讲义训诂学主讲人:刘汉生一、训诂与训诂学(一)训诂:训诂最初单称为“诂”,或者称为“训”。

训诂合称始于汉代的《毛诗古训传》。

唐代的孔颖达给训诂下的定义为:“训诂者,通古今之异词,辨物之形貌,则解释之义尽归于此。

”《词海》给“训诂”所下的定义为:解释古书中词句的意义。

分开来说:用通俗的话来解释词义的叫“训”,用当代的话解释古代词语或用普遍通行的话解释方言的叫“诂”。

综上所述,“训诂”就是对语言,主要是对古代语言作解释。

用语言解释语言是训诂的一般含义,对古文献语言作解释是训诂的特定含义。

(二)、训诂学:我国传统的语言学有文字学、声韵学、训诂学等通称为小学。

训诂学是以古代文献的训诂为研究对象,以语义为主要研究内容的一门独立学科,是语言学里具有综合性和实用性特征的人文性很强的技术科学。

(三)、训诂学的任务:1、释古今之异言2、通方俗之殊语3、道物之貌以告人也二、训诂的内容1、解释字词(训诂的核心)2、解释文句3、分析篇章4、分析表达方式5、分析时空关系(分析古书中涉及的时间、空间)三、训诂学的范围:(一)传统训诂学的范围是以经书为中心。

传统的训诂学着重研究词语的思想内容和感情色彩、词的意义系统和词语之间分化派生的关系、词的产生和发展变化。

汉代崇尚经学,并把《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》定为五经,训诂由此兴起。

?(二)传统训诂学的局限是只注重通经,而忽视了对方言俗语的研究。

四、训诂学的实践形式章炳麟认为:训诂有通论、驸经、序录、略例四种。

其中驸经指注疏,略例多附于注疏中;通论、序录大都可纳入通释语义一类。

(一)解释语义的专著解释语义的专著可分三类:1、总释群书语义的。

如:〈尔雅〉、〈广雅〉、〈释名〉;2、专释一书语义的。

如:〈毛诗传义类〉;3、解释部分词语的。

如:〈通俗文〉(二)音义兼注的专著可分两类:1、单注一书的音义;2、注释群书的音义。

如:〈经典释文〉?(三)形音义和解的专著可分两类:一是每解一字都说形、说音、说义。

第一章训诂和训诂学第一节什么是训诂1.训诂: 训诂又叫训故、训古、诂训, 兼有动词和名词两种词性: 作动词用时, 指对古语作解释;作名词用时, 指对古语所作的解释。

P2“训”本义是劝道、教导, 引申出解释、解说义。

“诂”字始用于汉代。

也可作“故”指古语、名词。

诂和故是古今字。

诂可做动词, 是训释故言之义。

训诂一词始源于汉代。

第二节训诂的起源产生训诂的因素: 重要就是随着社会的发展、时间的推移, 语言发展变化了, 后人读前人的作品, 已有语言上的障碍而不能通晓, 需要有人来疏通解释。

于是, 训诂就应运而生了。

P4 最早的训诂现象是殷商甲骨文中的训释性语句。

真正意义上系统的训诂工作从汉代开始。

第三节什么是训诂学3. 训诂学: 训诂学就是研究训诂的学问。

是汉语言文字学的一个分支, 其任务是对零上的、感性的训诂现象作理论上的归纳与总结, 解释规律, 阐述义例、总结方法手段,用以指导训诂时间。

P8第四节训诂学和相关学科的关系4. 造字假借: 是指语言中某些词有音无字, 借用同音字来表达。

如“汝”, 本来是河流名, 借作第二人称代词。

P9---训诂学与音韵学5. 用字假借: 一般称之为通假, 是指本来有这个字而不用, 借用了另一个音同或音近的字来表达。

如借“草”为“艸”。

P96. 文字学: 文字学是研究文字的起源、发展、性质、体系以及文字形、音、义关系的学科, 汉字表意文字的特点, 决定了我国古代文字学的特殊地位以及和训诂学之间的密切关系。

P107. 形训: 形训是传统的训诂方式之一, 指通过度析文字的形体构造来解释字义。

P118. 语义学: 指对自然语言中词语意义的研究, 源自于西方语言学家。

语义学分为哲学语义学、历史语义学和结构语义学等。

1893年, 法国学者M. 布雷阿尔第一次使用“语义学”这个名称。

P129. 训诂学与语义学的关系:训诂学是重要从语义的角度来研究古代文献的一门学科, 因此, 训诂学和语义学特别是历史语义学有着非常密切的关系, 它研究的重点是语义。

训诂学第一节训诂学概说一、“训诂”释名“训诂”二字,最早见于《尔雅》,二字连文,起于毛亨的《诗故训传》。

“诂者故也,即本来之谓;训者顺也,即引申之谓。

训诂者,用语言解释语言之谓。

若以此地之语释彼地之语,或以此时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。

真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。

”(黄侃《文字声韵训诂笔记》)二、训诂的范围及功用:①解释词义解释字词概括义、具体义、修辞义,如“木”——《说文》:“,冒也,冒地而生。

从,下象其根。

”《左传·成公二年》:“骖结于木而止。

”《左传·僖公十三年》“’待我二十五年不来而后嫁’。

对曰:‘我二十五年矣,又如是而嫁,则就木焉。

’”指出引申义,如《诗经·桃夭.》:“桃之夭夭,灼灼其华。

”《毛诗故训传》:“夭夭,其少壮也。

”②串讲句义《楚辞·九歌·国殇》:“车错毂兮短兵接。

:”王逸《章句》:“言戎车相迫,轮毂交错。

长兵不施,故用刀剑以相接击也。

”③寓词义、语法的解释于串讲之中《诗经·邶风·柏舟》:“微我无酒,以敖以游。

”《毛传》:“非我无酒可以敖游忘忧也。

”④说明表现方法或修辞手段“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

”(《岳阳楼记》)“开我东阁门,坐我西阁床。

”(《木兰诗》)参互成文,合而见义。

《诗经周南·关睢》“关关睢鸠,在河之洲。

”《毛传》:“兴也。

”⑤申述篇章旨意《诗经·王风·黍离》:“彼黍离离,诐稷之苗,行迈靡靡,中心摇摇。

”《毛传》小序:“黍离,闵宗周也,周大夫行役至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍,闵周室之颠覆,彷徨不忍去而作是诗。

”⑥说明典章制度《诗经·召南·鹊巢》:“之子于归,百两御之。

”《毛传》:“诸侯之子嫁于诸侯,送御皆百乘。

”⑦引证史实《诗经·邶风·二子乘舟》:“二子乘舟,泛泛其景。