陈景润的故事PPT课件

- 格式:pdf

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:13

数学家陈景润的小故事陈景润,这位数学界的传奇人物,他的故事可真是让人感到惊奇。

要说他有多厉害,那可真不是盖的。

他出生在一个小山村里,小时候家里条件并不算好,但这小子从小就爱算数学,整天钻研那些看似复杂的公式,简直像个数学小天才。

你知道吗,很多人可能不相信,最初他的学习环境非常艰苦,条件也差,但他从不抱怨,总是乐呵呵地研究,心里想着将来能为国家做点什么,真是个有志青年。

话说有一天,陈景润在学校的课堂上,老师讲到素数的时候,他的眼睛一下子亮了起来。

他把素数的性质理解得透透的,心里想着,这玩意儿可真有意思!从那以后,他简直是陷进了数学的海洋,根本停不下来。

看书、做题、研究,几乎每个晚上都熬夜,别人都在做梦,他却在解题,真是拼了。

那些公式就像他的老朋友,随时随地都能聊上几句。

他的努力没白费,后来不仅考上了大学,还在数学领域崭露头角,连国外的数学家都开始关注他。

但说到他的“七牛一毛”式的学术之路,那真是一波三折。

为了研究著名的哥德巴赫猜想,他可是把自己整得像个“数学狂人”,那段时间他就像一只无头苍蝇,东奔西跑,翻阅各种文献,拼命想要破解这个难题。

有人说,陈景润简直是个“数学疯子”,整天泡在书堆里,连吃饭的时间都没有。

但他一点都不在乎,心里只想着这个“终极难题”。

朋友们见他这样,也会开玩笑说:“兄弟,你这是在追求数学女神吗?”他总是一笑置之,心里明白,这一切都是值得的。

最终,经过无数个日夜的坚持,他终于找到了一个解决的办法,简直像打了一场翻身仗。

这个结果不光让他自己惊喜,也让整个数学界都为之欢呼,简直是让人刮目相看。

说实话,那一刻,他的心里可真是乐开了花。

他的成就不光是个人的荣耀,也是对中国数学界的一次巨大推动。

他成了大家心中的英雄,成就了“景润现象”,听起来就像个神话。

可你知道吗,陈景润其实也是个风趣的人。

虽然专注于数学,但他并不是个死板的家伙。

他总能找到一些乐趣来调节自己的生活。

每当有人请教他问题,他总是耐心解释,还时不时开个小玩笑,让大家在枯燥的学习中找到乐趣。

陈景润的故事同学们听说过陈景润这个名字吗?听说过数学王国中的难题“哥德巴赫猜想”吗?陈景润是我国一位非常著名的数学家,下面就听我来讲讲他的故事:有一天,陈景润吃中饭的时候,摸摸脑袋,哎呀,头发太长了,应该快去理一理,要不,人家看见了,还当他是个姑娘呢。

于是,他放下饭碗,就跑到理发店去了。

理发店里人很多,大家挨着次序理发。

陈景润拿的牌子是三十八号的小牌子。

他想:轮到我还早着哩。

时间是多么宝贵啊,我可不能白白浪费掉。

他赶忙走出理发店,找了个安静的地方坐下来,然后从口袋里掏出个小本子,背起外文生字来。

他背了一会,忽然想起上午读外文的时候,有个地方没看懂。

不懂的东西,一定要把它弄懂,这是陈景润的脾气。

他看了看手表,才十二点半。

他想:先到图书馆去查一查,再回来理发还来得及,站起来就走了。

谁知道,他走了不多久,就轮到他理发了。

理发员叔叔大声地叫:“三十八号!谁是三十八号?快来理发!”你想想,陈景润正在图书馆里看书,他能听见理发员叔叔喊三十八号吗?过了好些时间,陈景润在图书馆里,把不懂的东西弄懂了,这才高高兴兴地往理发店走去。

可是他路过外文阅览室,有各式各样的新书,可好看啦。

又跑进去看起书来了,一直看到太阳下山了,他才想起理发的事儿来。

他一摸口袋,那张三十八号的小牌子还好好地躺着哩。

但是他来到理发店还有啥用呢,这个号码早已过时了。

陈景润进了图书馆,真好比掉进了蜜糖罐,怎么也舍不得离开。

这不,又有一天,陈景润吃了早饭,带上两个馒头,一块咸菜,到图书馆去了。

陈景润在图书馆里,找到了一个最安静的地方,认认真真地看起书来。

他一直看到中午,觉得肚子有点饿了,就从口袋里掏出一只馒头来,一面啃着,一面还在看书。

“丁零零……”下班的铃声响了,管理员大声地喊:“下班了,请大家离开图书馆!”人家都走了,可是陈景润根本没听见,还是一个劲地在看书呐。

管理员以为大家都离开图书馆了,就把图书馆的大门锁上,回家去了。

正是由于陈景润刻苦钻研,废寝忘食的学习精神,他摘取了《哥德巴赫猜想》的桂冠。

陈景润小故事陈景润出生在贫苦的家庭,母亲生下他来就没有奶汁,靠向邻居借熬米汤活过来。

快上学的年龄,因为当邮局小职员的父亲的工资太少,供大哥上学,母亲还要背着不满两岁的小妹妹下地干活挣钱。

这样,平日照看3岁小弟弟的担子就落在小景润的肩上。

白天,他带领小弟弟坐在小板凳上,数手指头玩;晚上,哥哥放了学,就求哥哥给他讲算数。

稍大一点,挤出帮母亲下地干活的空隙,忙着练习写字和演算。

母亲见他学习心切,就把他送进了城关小学。

别看他长得瘦小,可十分用功,成绩很好,因而引起有钱人家子弟的嫉妒,对他拳打脚踢。

他打不过那些人,就淌着泪回家要求退学,妈妈抚摸着他的伤处说:“孩子,只怨我们没本事,家里穷才受人欺负。

你要好好学,争口气,长大有出息,那时他们就不敢欺负咱们了!”小景润擦干眼泪,又去做功课了。

此后,他再也没流过泪,把身心所受的痛苦,化为学习的动力,成绩一直拔尖,终于以全校第一名的成绩考入了三元县立初级中学。

在初中,他受到两位老师的特殊关注:一位是年近花甲的语文老师,原是位教授,他目睹日本人横行霸道,国民党却节节退让,感到痛心疾首,只可惜自己年老了,就把希望寄托于下一代身上。

他看到陈景润勤奋刻苦,年少有为,就经常把他叫到身边,讲述中国5000年文明史,激励他好好读书,肩负起拯救祖国的重任。

老师常常说得满眼催泪,陈景润也含泪表示,长大以后,一定报效祖国!另一位是不满30岁的数学教师,毕业于清华大学数学系,知识非常丰富。

陈景润最感兴趣的是数学课,一本课本,只用两个星期就学完了。

老师觉得这个学生不一般,就分外下力气,多给他讲,并进一步激发他的爱国热情,说:“一个国家,一个民族,要想强大,自然科学不发达是万万不行的,而数学又是自然科学的基础。

”从此,陈景润就更加热爱数学了。

一直到初中毕业,都保持了数学成绩全优的记录。

祖国光复后,陈景润考入福州英华书院念高中。

在这里,他有幸遇见使他终生难忘的沈元老师。

沈老师曾任清华大学航空系主任,当时是陈景润的班主任兼教数学、英语。

陈景润的小故事陈景润是一个普通的小学生,他生活在一个安静的小镇上。

他是一个聪明而勤奋的孩子,总是能够取得好成绩。

但是,陈景润最引人注目的不是他的智商,而是他的善良和乐于助人的品质。

有一次,陈景润走在回家的路上,他看到一个老奶奶在街头摔倒了。

他立刻跑过去帮助老奶奶起身,并陪着她走回家。

老奶奶非常感激地对陈景润说:“谢谢你,孩子。

如果没有你的帮助,我可能就要受伤了。

”陈景润谦虚地笑笑,说:“没有关系,奶奶。

我觉得帮助别人是一种快乐的事情。

”从那以后,陈景润成了整个小镇里有名的好孩子。

无论是出现在学校、社区还是街上,他总是乐于助人。

每当他看到有人需要帮助,他总是毫不犹豫地伸出援手。

有一次,一位叫王叔叔的老人因为走路不方便,常常需要别人帮助他去超市买东西。

陈景润知道了这个情况后,一直在心里想着能不能帮助王叔叔。

有一天,他决定亲自去超市买东西给王叔叔送去。

陈景润在超市里认真地挑选了一些王叔叔最喜欢的食物和生活用品,然后亲自把它们送到了王叔叔的家门口。

王叔叔非常感动,说:“你真是个好孩子,谢谢你帮我这么多次了。

”陈景润羞涩地笑了笑,说:“王叔叔,这是我应该做的。

我乐意帮助你。

”陈景润的善良和乐于助人的品质感染了整个小镇。

在他的影响下,越来越多的孩子开始关心他人,乐于助人。

小镇的居民都对陈景润赞不绝口,纷纷称赞他是一个典范,一个值得学习的榜样。

陈景润并不为自己的表现而骄傲,他觉得帮助别人是一件很自然的事情。

他希望通过自己的努力能为社会做出更多的贡献,让这个世界变得更美好。

在陈景润的努力下,小镇逐渐变得更加温暖和谐。

人们更加关心彼此,更加愿意帮助他人。

陈景润用自己的善良和乐于助人的行为,让每个人都感受到了爱的力量。

陈景润的小故事激励着每个人,让大家明白善良和乐于助人是一种美德。

无论是大事小事,只要能够帮助到别人,我们都应该毫不犹豫地去做。

因为,正是这种善良和乐于助人的品质让我们和这个世界变得更加美好。

陈景润的故事

陈景润的故事

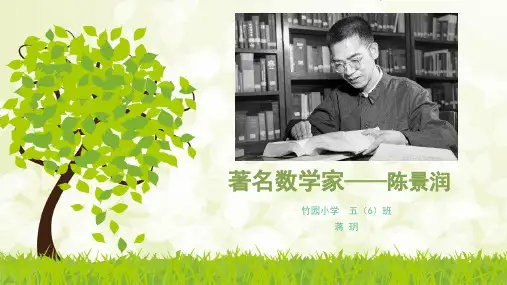

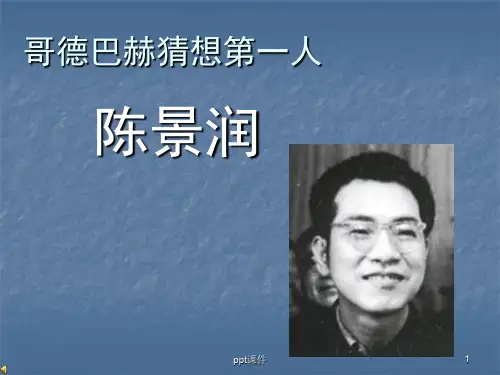

陈景润是世界著名解析数论学家之一,他在50年代即对高斯圆内格点问题、球内格点问题、塔里问题与华林问题的以往结果,作出了重要改进。

60年代后,他又对筛法及其有关重要问题,进行广泛深入的研究。

1966年屈居于六平方米小屋的陈景润,借一盏昏暗的煤油灯,伏在床板上,用一支笔,耗去了几麻袋的草稿纸,居然攻克了世界著名数学难题哥德巴赫猜想中的(1+2),创造了距摘取这颗数论皇冠上的明珠(1+ 1)只是一步之遥的辉煌。

他证明了每个大偶数都是一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和,使他在哥德巴赫猜想的研究上居世界领先地位。

这一结果国际上誉为陈氏定理,受到广泛征引。

这项工作还使他与王元、潘承洞在1978年共同获得中国自然科学奖一等奖。

他研究哥德巴赫猜想和其他数论问题的成就,至今,仍然在世界上遥遥领先。

世界级的数学大师、美国学者阿威尔(A Weil)曾这样称赞他:陈景润的每一项工作,都好像是在喜马拉雅山山巅上行走。

1

——文章来源网,仅供分享学习参考。