中国地理学家

- 格式:doc

- 大小:258.00 KB

- 文档页数:41

中国地理学家裴秀裴秀(224—271年),字季彦。

河东闻喜(今山西省闻喜县)人。

魏晋时期大臣、学者。

少年时便颇有名气,时人称赞道:“后进领袖有裴秀。

”裴秀作《禹贡地域图》,开创了中国古代地图绘制学。

李约瑟称他为“中国科学制图学之父”,与欧洲古希腊著名地图学家托勒密(Ptolemaeus Claudius)齐名,是世界古代地图学史上东西辉映的两颗灿烂明星。

郦道元郦道元(约470—527),字善长。

汉族,范阳涿州(今河北涿州)人。

北朝北魏地理学家、散文家。

仕途坎坷,终未能尽其才。

他博览奇书,幼时曾随父亲到山东访求水道,后又游历秦岭、淮河以北和长城以南广大地区,考察河道沟渠,搜集有关的风土民情、历史故事、神话传说,撰《水经注》四十卷。

文笔隽永,描写生动,既是一部内容丰富多彩的地理著作,也是一部优美的山水散文汇集。

可称为我国游记文学的开创者,对后世游记散文的发展影响颇大。

另著《本志》十三篇及《七聘》等文,已佚。

徐霞客徐霞客(1587年1月5日—1641年3月8日),名弘祖,字振之,号霞客,汉族,明朝南直隶江阴(今江苏江阴市)人。

著名的地理学家、旅行家和探险家,中国地理名著《徐霞客游记》的作者。

被称为“千古奇人”。

其一生志在四方,不避风雨虎狼,与长风云雾为伴,以野果充饥,以清泉解渴,出生入死。

其足迹踏遍黄山、泰山、普陀、天台、雁荡、九华、武夷、庐山、华山、武当、罗浮、盘山、五台、阻山、衡山、九异等名山,游尽太湖、民江、黄河、富春、闽江、九鲤湖、钱塘江、潇水、湘水、郁江、黔江、黄果树瀑布、盘江、滇池、洱海等胜水。

《徐霞客游记》中对各地名胜古迹、风土人情,都有记载。

徐霞客游记开篇之日(5月19日)被定为中国旅游日。

魏源魏源(1794~1857年),清代启蒙思想家、政治家、地理学家、文学家,近代中国“睁眼看世界”的先行者之一。

名远达,字默深,又字墨生、汉士,号良图,汉族,湖南邵阳隆回人,魏源学识渊博,著作很多,《海国图志》是其中有较大影响的一部,也是他作为地理学家的代表作。

竺可桢中国近代地理学和气象学的奠基者关于地理学的主要观点:1.地理学是介于自然科学和人文科学之间的综合性科学;2.地理学研究的是地球表面,即研究地球外壳的发生、发展、分布和各组成部分间的相互转化与相互制约;3.自然地理学和人文地理学(经济地理学)是地理学的两大分支,都很重要;4.地理学家必须对地理学的全部内容有一定了解,对其某一部门要有深入的研究.;5.中国丰富的历史资料是研究地理学的宝库,要十分重视历史自然地理的研究;6.研究地理学的指导思想是马克思列宁主义,特别是自然辩证法。

林超地理学家,综合自然地理学和景观生态学的开拓者关于地理学的主要观点:林超最早提出综合自然地理学的概念,并带领一批人发展这门科学,探讨综合自然地理学的作用和地位,因此被公认为中国综合自然地理学的奠基人。

林超认为,我国地理界以前重人文轻自然,后又重自然轻经济甚至取消人文,都背离了地理学综合研究的宗旨,于学科的发展不利。

所以他不断大声疾呼发展综合地理学。

在他主编的《中国大百科全书·地理学》开篇中写到:“地理学将是一门既有坚实的基本理论、应用理论的基础性科学,又是一门与生产实践进一步紧密联系的应用性科学。

21世纪的地理学将是一门在理论化和数量化基础上进一步综合化、生态化、社会化的理论与应用并重的两栖科学”。

目前,各国科学家倡导建立的“地球系统科学”、“地理科学”,正与林超的主张一致,并经各条蹊径成为事实。

黄秉维地理学家,中国综合自然地理区划的奠基者关于地理学的主要观点:黄秉维长期从事地貌和自然区划的研究,开拓了热量和水分平衡、化学地理和生物地理群落等自然地理3个方向;先后组织了水土保持、中国综合自然区划、热量与水分平衡的大规模研究,倡议开展陆地地球系统科学与区域可持续发展战略研究新方向。

胡焕庸地理学家,中国现代自然地理学和人文地理学的奠基人关于地理学的主要观点:胡焕庸引进西方近代地理学理论和方法,从人地关系的角度研究我国人口问题和农业问题。

中国古今著名地理学家的研究摘要中国地理学的发展历史悠久,自先秦时期起,众多地理学家对我国的自然环境、地理分布、人文现象进行了深入的研究和描述。

本文档旨在概述中国古今著名地理学家的主要成就,以及他们对地理学发展的贡献。

先秦时期孔子孔子(公元前551年-公元前479年),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,是我国古代著名的思想家、教育家。

他提倡“礼、乐、射、御、书、数”六艺,其中的“地理”即为其中之一。

孔子强调地理知识的重要性,认为了解地理环境对于治国安邦有着重要作用。

老子老子(公元前571年-公元前471年),名耳,字聃,是道家学派的创始人。

在《道德经》中,老子提出了“道法自然”的理念,并通过对自然现象的观察,阐述了对地理环境的理解。

秦汉时期张骞张骞(约公元前164年-公元前114年),字子文,西汉时期著名使者、探险家。

他曾两次出使西域,开辟了“丝绸之路”,促进了东西方的经济文化交流。

张骞的西域见闻丰富了我国的地理知识,对后世的地理学研究产生了重要影响。

司马迁司马迁(公元前145年-公元前86年),字子长,西汉时期著名史学家、文学家。

他撰写的《史记》是我国第一部纪传体通史,其中包含了丰富的地理内容,对后世地理学的发展产生了重要影响。

魏晋南北朝时期贾思勰贾思勰(公元5世纪),字文实,南北朝时期著名农学家。

他所著的《齐民要术》是我国古代农学的重要著作,书中对地理环境与农业的关系进行了深入研究,体现了地理学在农业生产中的应用。

隋唐时期玄奘玄奘(公元602年-公元664年),本名陈袆,唐代著名高僧、翻译家。

他西行取经,历经艰险,对西域的地理环境、风土人情有了深入了解。

归国后,玄奘将西行见闻整理成《大唐西域记》,为后世地理学研究提供了宝贵资料。

宋元时期沈括沈括(1031年-1095年),字存中,号梦溪丈人,北宋政治家、科学家。

他的著作《梦溪笔谈》中包含了许多地理学方面的见解,如对地形、气候、水文等方面的研究,对后世地理学的发展产生了重要影响。

中国地理学家中国地理学家是在地理学领域具有重要贡献的学者,他们通过对中国地理特点的研究和解析,帮助我们更好地了解中国的地理环境和自然资源分布。

在这篇文章中,我将介绍一些重要的中国地理学家和他们的研究成果。

一、杨明煌杨明煌,生于1922年,是中国著名的地理学家。

他毕业于浙江大学,专攻地理学。

杨明煌是中国现代地理学的奠基人之一,他在地理学领域的研究主要集中在区域地理学和资源环境方面。

杨明煌的研究成果为中国的地理学发展做出了重要贡献。

他提出了“地理科学与区域发展”的理论,并深入研究了中国不同地区的自然条件、经济发展和资源优势。

他的理论和方法对于中国的区域规划和发展起到了重要的指导作用。

二、陈嘉庚陈嘉庚,生于1896年,是中国著名的地理学家和教育家。

他是新中国成立后第一位担任国务院学位委员会主任的人,并且在地理学教育、研究和普及方面做出了重要贡献。

陈嘉庚的研究领域涉及地理学的多个方面,包括地貌学、资源环境和人文地理学等。

他在长江三角洲和珠江三角洲的研究方面做出了重要贡献,为中国的城市规划和发展提供了理论依据。

三、赵庆祥赵庆祥,生于1930年,是中国著名的地理学家和地理信息系统专家。

他在地理信息系统(GIS)的研究和应用方面做出了杰出的贡献。

赵庆祥致力于将现代技术与地理学相结合,发展了中国的GIS理论和应用。

他在地理信息系统在城市规划、环境保护和资源管理中的应用方面进行了深入研究,并推动了GIS在国内的普及和应用。

四、黄文彬黄文彬,生于1952年,是中国著名的地理学家和地理信息系统专家。

他在城市地理学和城市规划方面的研究成果具有重要影响。

黄文彬在城市地理学的研究中,关注中国城市化进程中的环境问题和可持续发展。

他通过对城市空间结构、土地利用和城市生态系统的研究,提出了一系列关于城市可持续发展的理论和方法,为中国城市规划和环境保护提供了科学的依据。

总结:中国地理学家在地理学领域做出了重要的贡献,他们通过对中国地理特点的研究和解析,帮助我们更好地了解中国的地理环境和资源分布。

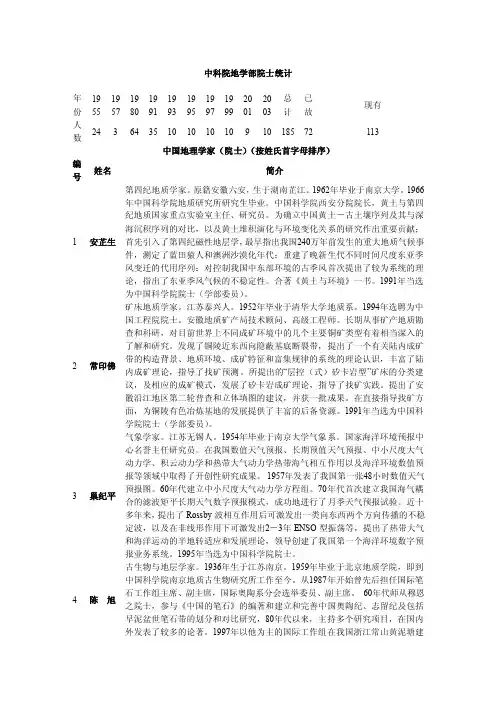

中科院地学部院士统计年份1955195719801991199319951997199920012003总计已故现有人数24 3 64 35 10 10 10 10 9 10 185 72 113中国地理学家(院士)(按姓氏首字母排序)编号姓名简介1 安芷生第四纪地质学家。

原籍安徽六安,生于湖南芷江。

1962年毕业于南京大学。

1966年中国科学院地质研究所研究生毕业。

中国科学院西安分院院长,黄土与第四纪地质国家重点实验室主任、研究员。

为确立中国黄土-古土壤序列及其与深海沉积序列的对比,以及黄土堆积演化与环境变化关系的研究作出重要贡献;首先引入了第四纪磁性地层学,最早指出我国240万年前发生的重大地质气候事件,测定了蓝田猿人和澳洲沙漠化年代;重建了晚新生代不同时间尺度东亚季风变迁的代用序列:对控制我国中东部环境的古季风首次提出了较为系统的理论,指出了东亚季风气候的不稳定性。

合著《黄土与环境》一书。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

2 常印佛矿床地质学家。

江苏泰兴人。

1952年毕业于清华大学地质系。

1994年选聘为中国工程院院士。

安徽地质矿产局技术顾问、高级工程师。

长期从事矿产地质勘查和科研,对目前世界上不同成矿环境中的几个主要铜矿类型有着相当深入的了解和研究。

发现了铜陵近东西向隐蔽基底断裂带,提出了一个有关陆内成矿带的构造背景、地质环境、成矿特征和富集规律的系统的理论认识,丰富了陆内成矿理论,指导了找矿预测。

所提出的“层控(式)矽卡岩型”矿床的分类建议,及相应的成矿模式,发展了矽卡岩成矿理论,指导了找矿实践。

提出了安徽沿江地区第二轮普查和立体填图的建议,并获一批成果。

在直接指导找矿方面,为铜陵有色冶炼基地的发展提供了丰富的后备资源。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

3 巢纪平气象学家。

江苏无锡人。

1954年毕业于南京大学气象系。

国家海洋环境预报中心名誉主任研究员。

在我国数值天气预报、长期预值天气预报、中小尺度大气动力学、积云动力学和热带大气动力学热带海气相互作用以及海洋环境数值预报等领域中取得了开创性研究成果。

毕升简介1. 毕升的生平毕升(772年-846年),字云升,号淳熙先生,唐朝时期的科学家、发明家、文学家、教育家。

他是中国古代著名的天文学家和地理学家,也是中国古代最早的科学家之一。

毕升出生于河南洛阳,他自幼聪颖,对天文、地理等科学领域表现出了极大的兴趣和天赋。

在年少时,他就开始研究天文学和地理学,深入探索太阳、月亮、星辰等天体的运行规律。

同时,他也对地理地势进行了详细的观察和测量,积累了大量的实证数据。

2. 毕升的主要贡献2.1 天文学方面的贡献毕升对天文学的贡献主要体现在其著作《天文志》中。

在这部著作中,他详细记录了他对天体运行规律的研究成果,包括对太阳、月亮和星辰运动轨迹的测量和推算,以及对日食、月食等天象现象的解释和预测。

毕升在《天文志》中提出了一套完整的天文理论体系,为后世的天文学研究奠定了基础。

2.2 地理学方面的贡献毕升对地理学的贡献主要表现在他所编著的《大唐西域记》一书中。

这本书是毕升根据自己多年的实地考察和测量所编写的,详细记录了他对西域地区的地理情况、资源分布、风俗特点等的观察和描述。

这本书不仅是对当时地理知识的重要补充,也为后世的地理学研究提供了宝贵的资料。

2.3 科学发明方面的贡献毕升在科学发明方面也有很多重要的贡献。

他发明了浇铸活字印刷术,使得书籍的印制变得更加快速和高效。

这一发明极大地推动了中国古代书籍的普及和传播,也对世界印刷业的发展产生了深远影响。

此外,毕升还发明了一个水力机械装置,被认为是中国古代最早的自动化设备之一。

3. 毕升的教育思想毕升在教育方面也有独到的思想和贡献。

他主张将天文、地理等科学知识融入到教育中,认为科学知识的学习可以培养学生的观察力、思考力和创造力。

他提出了“天人合一”的教育理念,认为天文、地理的研究可以帮助人们更好地认识自然,从而更好地认识人类自身。

毕升的教育思想对中国古代教育的发展产生了深远的影响。

4. 毕升的影响和地位毕升被誉为中国古代科学技术史上的巨星,对中国科学的发展做出了重要贡献。

中国的主要地理学家与地理学家成就中国自古以来就有着丰富的地理学研究传统,许多杰出的地理学家通过他们的贡献和成就对中国的地理学事业做出了重要的贡献。

在本文中,我们将探讨中国的主要地理学家以及他们的成就。

一、老子老子是中国古代著名的哲学家和思想家,他也是中国地理学的奠基人之一。

他提出了"道生一,一生二,二生三,三生万物"的观点,这种以"道"为核心的思想认为自然界的万物都是有序的,并且存在着一种内在的规律性。

这一观点对后来的地理学研究有着深远的影响。

二、郦道元郦道元是中国南宋时期的地理学家,他著有《郦山堂地理牒》一书,被誉为中国地理学史上的奠基之作。

在这本书中,郦道元系统地介绍了地理学的基本概念、方法和原理,并对中国的地形、气候、水系等进行了详细的描述。

他的工作对后来的地理学研究起到了重要的引导作用。

三、徐霞客徐霞客是中国明朝时期著名的地理学家和旅行家。

他以其广泛的旅行和实地考察而闻名,他游历了大部分中国的地方,并详细记录了这些地方的地理环境、人文景观等。

这些记录成为后来地理学家的重要素材,对中国地理学的发展产生了积极的影响。

四、丁文江丁文江是中国现代地理学的奠基人之一。

他对中国的地理学研究做出了巨大的贡献,特别是在地理学方法论的建立和相关理论的创新方面。

他提出了地理学的几个基本原则,如地理学的整体性、地理环境和人类活动的相互作用等。

丁文江的工作对中国的地理学发展起到了重要的推动作用。

五、廖平廖平是中国当代著名的地理学家和环境科学家。

他长期从事环境变化和生态学方面的研究,并在这些领域取得了重要的成果。

他的研究成果以及对中国环境问题的关注使他成为中国地理学领域的重要代表人物之一。

这些地理学家们通过他们的研究和贡献开创了中国地理学的新纪元,他们为我们提供了更深入地了解中国地理环境以及人类与自然相互作用的途径。

他们的工作不仅拓宽了地理学的研究领域,也为中国的经济、社会和环境发展提供了重要的支撑。

中国的地理名人中国作为一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,涌现出了许多杰出的地理学家和地理探险家。

他们通过对地理环境的研究和勘测,为中国乃至世界的地理科学做出了重要贡献。

本文将介绍几位中国的地理名人及其成就。

一、裴钰(1663-1706)裴钰是中国明清时期的一位杰出的地理学家和地图制作者。

他以制作《康熙地图》而闻名于世,该地图被誉为中国古代地图之巅峰之作。

裴钰深入调查研究,亲自绘制地图并附有详尽的地理信息,首次准确记录了当时中国的地理形态和行政区划。

《康熙地图》的出现填补了中国地图史上的空白,对后世地理学的发展产生了深远的影响。

二、郑和(1371-1433)郑和是明代的一位杰出的航海家和探险家。

他多次率领船队进行远洋航行,曾经到达过亚洲、非洲和阿拉伯半岛等地。

郑和的航海活动推动了中国与其他国家之间的交流和贸易,拓宽了中国的地理视野。

他的航海图和航海日志记录了当时的航线和地理环境,为现代地理学的发展提供了宝贵的资料。

三、茅以升(1843-1909)茅以升是中国清末近代地理学的奠基人之一。

他致力于地理学的理论研究和教育事业,创办了中国近代地理学的第一所学术机构——自然科学学会地理学部。

茅以升提出了“地貌发育周期论”,系统阐述了地球表面形态的形成和演变规律。

他还组织并领导了许多科学考察,对中国地理学的发展和地理教育的推广做出了重要贡献。

四、陈寅恪(1890-1969)陈寅恪是中国现代地理学的重要代表人物之一,也是中国文化地理学的奠基人。

他对中国历史地理和文化地理进行了深入研究,提出了“古今中外,皆应关心”、“以地方制度解中国历史”等重要观点。

陈寅恪的地理研究和地理理论不仅丰富了中国的地理学知识体系,也为人们重新认识和理解中国历史和文化提供了新的视角。

五、邓稼先(1924-2009)邓稼先是中国近现代地理学家、火箭专家和航天科学家。

他是中国航天事业的奠基人之一,在中国火箭技术和航天科学的发展中发挥了重要作用。

中国的地理学家与杰出人物地理学是研究地球表面及其相关现象的学科,而地理学家则是研究地理学理论与实践的专家。

中国自古以来就拥有许多杰出的地理学家和地理领域的杰出人物,他们通过对地球各个方面的深入研究,为中国乃至世界的地理学做出了卓越贡献。

本文将介绍几位中国的地理学家与杰出人物,展示他们的成就和对地理学的影响。

一、孙子孙子是中国古代著名军事家和哲学家,他的作品《孙子兵法》被公认为世界上最早的军事学著作之一。

虽然《孙子兵法》主要关注军事战略,但其中蕴含着丰富的地理思想。

孙子认识到地理因素对于战略决策的重要性,并将地理条件纳入了自己的战术原则之中。

他强调了地势、气候等地理因素对于作战的影响,并提出了针对不同地理条件的战术方法。

孙子的地理思想不仅为中国古代军事战略的发展提供了重要参考,也对后世的地理学发展产生了深远的影响。

二、郑和郑和是中国明代著名的航海家和探险家,他率领船队七次下西洋,开辟了中国与世界的贸易联系。

郑和的航海经历对于地理学研究的发展具有重要意义。

在他的航海探险中,郑和详细绘制了许多航海图和地图,记录了当时各地的地理情况、气候特点、物产资源等。

他的地理资料不仅对于当时的航海活动具有指导作用,也为后世的地理学研究提供了宝贵的参考资料。

郑和的航海探险开拓了中国的海洋事业,促进了地理学的发展,并推动了中外文化交流的融合。

三、李时中李时中是中国当代著名的地理学家,他致力于中国的环境与资源研究,并提出了许多重要的理论和观点。

李时中对于中国的人口问题、环境问题以及区域经济发展等领域进行了深入研究,他提出了“人地系统”理论,强调了人类与环境之间的相互关系,为解决中国的环境与发展问题提供了新的思路。

李时中的研究成果具有广泛的影响力,为中国的地理学研究和可持续发展提供了重要的指导。

以上只是介绍了中国地理学家与杰出人物中的几位代表,他们的贡献和影响远远不止这些。

中国拥有众多杰出的地理学家和地理领域的杰出人物,他们通过对地理学的研究和实践,为中国和世界的地理学发展做出了巨大的贡献。

中国的地理学家与探险家中国作为一个拥有悠久历史和广阔疆域的国家,自古以来就孕育了许多杰出的地理学家和探险家。

他们不仅探索了祖国的山川地貌、水系流域和人文景观,而且还为人类地理学的发展做出了重要贡献。

在本文中,我们将介绍几位中国古代和现代的地理学家与探险家,他们的贡献使得中国的地理学研究在全球范围内得到广泛认可。

一、古代地理学家1. 张骞(公元前164年-公元前113年)张骞是汉朝时期的著名地理学家和探险家,他被誉为中国历史上第一位远征西域的使者。

在公元前2世纪,汉朝帝国急需拓展西部边疆,并开辟与中亚交流的通道。

作为一名身负重任的使者,张骞带领队伍穿越沙漠、高山和草原,最终成功抵达了今天的乌鲁木齐。

他的探险之旅对于后来的西域交流和丝绸之路的形成起到了重要推动作用。

二、现代地理学家1. 赵尔巽(1893年-1982年)赵尔巽是中国现代地理学的奠基人之一,他的研究成果对于中国地理学的学科建设和发展起到了重要作用。

他是中华人民共和国成立后第一位受聘中国科学院院士的地理学家。

赵尔巽的研究成果涵盖了自然地理学和人文地理学两个方面,他提出了中国地理环境格局的划分和分类体系,为中国的区域规划和资源利用提供了重要参考。

2. 郑度(1928年-2003年)郑度是中国著名的地理学家和国际知名的地质学家,他对中国的地质学研究做出了许多重要贡献。

他在全国范围内进行了大规模的地质调查和研究,深入揭示了中国地壳运动的规律和特点。

郑度的研究成果使得中国地质学在国际上取得了广泛的认可,对于自然灾害的预防和资源勘探起到了重要作用。

三、现代探险家1. 许洪林(1965年-)许洪林是中国著名的极地探险家和地理学家,他是世界上首位到达北、南两极的独立探险家。

他先后完成了北极和南极两极的徒步探险,这种壮举让世界瞩目。

他的探险之旅使得中国在极地科学研究领域取得了突破,同时也为全球气候变化和环境保护问题提供了重要数据。

2. 黄文秀(1966年-)黄文秀是中国女性探险家的代表之一,她是一位富有冒险精神和探险激情的地理学家。

中国的地理学家与地理研究成果中国是一个拥有丰富地理资源和复杂地理环境的国家,自古以来就有许多杰出的地理学家致力于地理研究。

这些地理学家通过长期的观察、调查和研究,取得了许多重要的成果,为中国的地理学科发展做出了巨大贡献。

一、古代地理学家的贡献中国古代的地理学家,如郦道元、徐霞客、徐光启等,通过对山川地貌、自然资源和交通路线等的考察,形成了独特的地理观点。

他们著作等身,对于后世的地理研究提供了宝贵的素材和指导。

郦道元是唐代的地理学家之一,他的《郦山经》对中国的山川地貌进行了较为系统的分类和描述,为后世的地理研究奠定了基础。

徐霞客则以其广泛的旅行经历和详细的地理记录著称,他的《徐霞客游记》成为了中国地理学研究的经典之作,对后世的地理学家产生了深远的影响。

徐光启以其详实的地理调查和精确的地图绘制,为明代的地理学发展做出了杰出贡献。

二、现代地理学家的研究成果随着科学技术的进步和学科的深入发展,中国的地理学家在现代时期取得了更加丰硕的研究成果。

他们运用现代技术手段,深入研究了中国的地貌、气候、环境等方面,为国家的发展和环境保护提供了科学依据。

在中国的地貌研究方面,研究者们通过航空摄影和遥感技术,对中国的高山、平原、河流等地貌进行了详细的测量和分析。

他们发现了许多新的地貌类型和地质现象,并提出了许多令人瞩目的理论和观点。

例如,针对中国西南地区的喀斯特地貌,地理学家提出了溶洞发育的机制和模式,为喀斯特地貌的研究和开发提供了科学依据。

在气候研究方面,中国的地理学家通过建立气候观测站网、积累大量气象资料和研制先进的气象设备,对中国的气候变化进行了详细的记录和研究。

他们发现了许多气候变化规律和特点,为气候预测和防灾减灾提供了重要的科学依据。

此外,在环境保护和可持续发展方面,中国的地理学家也做出了积极的研究和贡献。

他们关注中国的生态环境问题,通过生态调查和环境评估,提出了许多有效的保护和治理措施。

同时,运用地理信息系统和遥感技术,地理学家还开展了土地利用研究和资源管理等方面的工作,为中国的可持续发展做出了重要贡献。

盘点中国当代成就最高的九位地理学家张相文张相文(1866~1933)革新中国地理学的先驱,教育家。

字蔚西,号沌谷。

宿迁泗阳人。

在上海南洋公学、北京大学等长期任教。

1901年出版中国最早的地理教本《初等地理教科书》、《中等本国地理教科书》。

1908年出版中国最早的自然地理学著作《地文学》。

1909年在天津发起成立中国最早的地理学术团体中国地学会,并当选为会长。

次年创办中国最早的地理刊物《地学杂志》。

还著有《泗阳县志》、《佛学地理学》、《南园丛稿》和《地质学教科书》等。

竺可桢竺可桢(1890.3.7-1974.2.7),字藕舫,浙江省绍兴县东关镇(今属浙江省绍兴市上虞区)人。

中国科学院院士,中国共产党党员,中国近代气象学家、地理学家、教育家。

中国近代地理学和气象学的奠基者。

1909年,竺可桢考入唐山路矿学堂(今西南交通大学) 学习土木工程,1910年,竺可桢公费留美学习,1918年获得哈佛大学博士学位。

1920年秋应聘南京高等师范学校。

1934年竺可桢与翁文灏、张其昀共同成立中国地理学会。

1936年4月,他担任浙江大学校长,历时13年。

中华人民共和国成立后,曾先后担任中国科学技术协会副主席,中国气象学会理事长、名誉理事长,中国地理学会理事长等职。

他对中国气候的形成、特点、区划及变迁等,对地理学和自然科学史都有深刻的研究。

竺可桢是中国物候学的创始人。

黄秉维黄秉维(1913.02.01--2000.12.08),广东惠阳人。

著名地理学家,中国科学院院士,第五届全国人大常委、第六届全国人大代表,中国当代地理学研究的主要组织者和带头人。

1934年毕业于中山大学地理系。

1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

曾任中国科学院地理研究所研究员、所长、名誉所长,中科院地学部委员,中国地理学会理事长。

罗马尼亚科学院院士、美国地理学会会员、英国皇家地理学会名誉通讯会员、国际山地学会顾问。

获得1996年国际地理联合会特别荣誉奖、1997年度何梁何利科学与进步奖。

中国的地理学家与地理学派中国是一个地大物博的国家,拥有丰富的自然资源和多样的地理景观。

在中国的地理学领域,有许多杰出的地理学家和地理学派,他们为我们深入了解中国的地理特点和发展做出了重要贡献。

本文将介绍几位著名的中国地理学家以及他们所代表的地理学派。

一、陈焕镛与环境演变学派陈焕镛(1891-1974)是中国地理学的奠基人之一,他致力于中国地理学的现代化建设和学术研究。

陈焕镛提出的环境演变学派,主张地理研究应该关注地貌形成的演变过程和环境变化的规律。

他通过实地调查和地理资源分析,系统研究了中国各地的地理环境演变,为我国环境科学和资源开发管理做出了杰出的贡献。

二、范康年与区域地理学派范康年(1915-2006)是中国现代区域地理学的奠基人之一,他长期从事中国区域地理研究。

范康年主张地理学要以具体的区域为研究对象,通过对区域内经济、社会和自然环境的综合分析,揭示出地理现象的内在联系和发展规律。

他的研究成果为我国区域经济发展和规划布局提供了重要依据。

三、王恩哥与人文地理学派王恩哥(1920-2019)是中国著名的人文地理学家,他曾长期从事城市人文地理学的研究。

王恩哥主张将人类活动与地理环境相结合研究,分析城市的社会、经济和文化特征,探讨城市发展的内在原因和影响因素。

王恩哥的研究使人们更加了解了城市的演变过程和城市化对人类社会的影响。

四、杨钦永与开放地理学派杨钦永(1926-2017)是中国开放地理学的倡导者和奠基人之一,他的学术思想对中国地理学的发展产生了重要影响。

杨钦永主张地理学应该与其他学科进行交叉合作,开展多领域、多学科的研究。

他的开放地理学派倡导将地理学的研究方法和概念应用于社会和自然问题的解决中,为地理学在国际学术界的地位提升做出了重要贡献。

总结:中国的地理学家和地理学派在推动中国地理学的繁荣发展和学科建设上发挥着重要作用。

他们通过不懈的努力和创新思维,为深入了解中国的自然地理和人文地理提供了有力支撑。

郦道元的故事

郦道元,中国古代著名的地理学家和文学家,他的生活和成就具有深远的影响。

他生于北魏时期,从小就对地理和文学产生了浓厚的兴趣。

他的故事充满了坚韧和毅力,以及对知识的深深热爱。

郦道元从小就对自然环境产生了浓厚的兴趣。

他常常跟随父亲到处游历,观察山川地形,了解风土人情。

他的童年在这些旅行中度过,也培养了他对地理学的热爱。

当他长大后,郦道元并没有满足于已有的知识,他决定继续深入学习。

他阅读了大量的地理学著作,并通过实地考察,不断丰富和更新自己的知识。

他的学习之路并非一帆风顺,那个时代的地理学资料并不丰富,许多地方都没有准确的记载。

郦道元并没有因此而退缩,他坚信只有通过实地考察,才能获得最真实、最准确的信息。

他走过山川河流,从南到北,从东到西,记录下了大量的地理数据和故事。

他的考察结果既丰富了我们对于当时中国地理环境的理解,也为我们提供了宝贵的科学数据。

郦道元的最大成就是他的著作《水经注》。

这部作品集成了他一生的地理知识和实地考察的结果。

《水经注》详细记载了中国主要河流的源头、流向和大小,以及与其相关的历史事件、神话传说和文化遗址。

这部著作对于后世的地理学研究具有深远的影响,被誉为中国古代地理学的里程碑之作。

郦道元的故事告诉我们,真正的知识并非只停留在书本上,而是需要我们不断地探索和发现。

只有通过不断的实践和努力,我们才能真正理解世界,并为我们自己和社会创造真正的价值。

郦道元的一生就是对知识的追求和实践,他的故

事激励着我们追寻自己的梦想,并为之付出努力。

中科院地学部院士统计年份1955195719801991199319951997199920012003总计已故现有人数24 3 64 35 10 10 10 10 9 10 185 72 113中国地理学家(院士)(按姓氏首字母排序)编号姓名简介1 安芷生第四纪地质学家。

原籍安徽六安,生于湖南芷江。

1962年毕业于南京大学。

1966年中国科学院地质研究所研究生毕业。

中国科学院西安分院院长,黄土与第四纪地质国家重点实验室主任、研究员。

为确立中国黄土-古土壤序列及其与深海沉积序列的对比,以及黄土堆积演化与环境变化关系的研究作出重要贡献;首先引入了第四纪磁性地层学,最早指出我国240万年前发生的重大地质气候事件,测定了蓝田猿人和澳洲沙漠化年代;重建了晚新生代不同时间尺度东亚季风变迁的代用序列:对控制我国中东部环境的古季风首次提出了较为系统的理论,指出了东亚季风气候的不稳定性。

合著《黄土与环境》一书。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

2 常印佛矿床地质学家。

江苏泰兴人。

1952年毕业于清华大学地质系。

1994年选聘为中国工程院院士。

安徽地质矿产局技术顾问、高级工程师。

长期从事矿产地质勘查和科研,对目前世界上不同成矿环境中的几个主要铜矿类型有着相当深入的了解和研究。

发现了铜陵近东西向隐蔽基底断裂带,提出了一个有关陆内成矿带的构造背景、地质环境、成矿特征和富集规律的系统的理论认识,丰富了陆内成矿理论,指导了找矿预测。

所提出的“层控(式)矽卡岩型”矿床的分类建议,及相应的成矿模式,发展了矽卡岩成矿理论,指导了找矿实践。

提出了安徽沿江地区第二轮普查和立体填图的建议,并获一批成果。

在直接指导找矿方面,为铜陵有色冶炼基地的发展提供了丰富的后备资源。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

3 巢纪平气象学家。

江苏无锡人。

1954年毕业于南京大学气象系。

国家海洋环境预报中心名誉主任研究员。

在我国数值天气预报、长期预值天气预报、中小尺度大气动力学、积云动力学和热带大气动力学热带海气相互作用以及海洋环境数值预报等领域中取得了开创性研究成果。

1957年发表了我国第一张48小时数值天气预报图。

60年代建立中小尺度大气动力学方程组。

70年代首次建立我国海气耦合的滤波矩平长期天气数字预报模式,成功地进行了月季天气预报试验。

近十多年来,提出了Rossby波相互作用后可激发出一类向东西两个方向传播的不稳定波,以及在非线形作用下可激发出2-3年ENSO型振荡等,提出了热带大气和海洋运动的半地转适应和发展理论,领导创建了我国第一个海洋环境数字预报业务系统。

1995年当选为中国科学院院士。

4 陈旭古生物与地层学家。

1936年生于江苏南京。

1959年毕业于北京地质学院,即到中国科学院南京地质古生物研究所工作至今。

从1987年开始曾先后担任国际笔石工作组主席、副主席,国际奥陶系分会选举委员、副主席。

60年代师从穆恩之院士,参与《中国的笔石》的编著和建立和完善中国奥陶纪、志留纪及包括早泥盆世笔石带的划分和对比研究,80年代以来,主持多个研究项目,在国内外发表了较多的论著。

1997年以他为主的国际工作组在我国浙江常山黄泥塘建立达瑞威尔阶的全球层型剖面和点位(GSSP)的研究被国际地科联批准,是第一个在中国确立的“金钉子剖面”,为我国的地层学争得了荣誉。

近年来研究笔石大灭绝及幸存的过程和机制,在理论和研究方法上有一定的创新。

与美国布科(A. J. Boucot)和斯科梯斯(C. R. Scotese)两位教授合作,编制了寒武纪至中新世共26幅全球气候纬向分带重建图,系统阐述显生宙气候带的演变。

2003年当选为中国科学院院士。

5 陈顒地球物理学家。

江苏宿迁人。

1965年毕业于中国科学技术大学。

中国地震局研究员。

曾任国家地震局副局长、地球物理研究所所长。

长期担任国际地震预测和灾害委员会主席。

70年代从事高温高压下岩石物理学实验研究。

发展了测量岩石变形的激光全息技术,研究了应力途径对岩石性质的影响。

发现的岩石热开裂现象已被应用于核电站的安全性监测。

90年代致力于地震预测和地震灾害研究。

将地震学、工程科学和经济学结合在一起,首次编辑了全球地震危险性图和全球地震灾害预测图。

该图已被联合国等机构用于减灾规划。

1993年当选为中国科学院院士。

6 陈国达地质学、大地构造学家。

广东新会人。

1934年毕业于中山大学。

中南工业大学顾问,中国科学院长沙大地构造研究所名誉所长、研究员,中国地洼学会理事长,国际地洼构造与成矿研究总中心主席。

最大贡献是于1956年创立地洼学说,突破1959年以来美澳学者创建的地槽地台学说,为进一步认识地壳演化规律及找矿开辟了新思路。

从60年代起这一学说被陆续介绍到十几个国家,推动了有关学科的深入发展。

1991年又提出了壳体(历史-因果论)大地构造学,即把岩石圈的演化与运动统一研究的学术思想。

1980年当选中国科学院院士(学部委员)。

7 陈俊勇大地测量学家。

原籍浙江宁波,生于上海。

1960年毕业于武汉测绘学院。

1981年获奥地利格拉茨技术大学获科学技术博士学位。

国家测绘局特邀顾问、科技委员会主任、研究员。

在几何大地测量、卫星大地测量、地球重力场参数计算及地球动力学等方面进行了深入研究,推导出大地测量中许多重要计算公式;首次结合卫星大地测量资料对中国参考椭球定位进行了详尽研究。

推导的世界“1980年大地参考系”全套参数计算公式被国际组织IUGG通过采用至今。

主持推算和提供了中国首次民用的地心坐标转移参数。

主持了1975年和1992年珠穆朗玛峰高程的计算工作。

对建立和完善我国测绘基准作出了重大贡献,其中比较重要的有:三维地心坐标基准、重力测量基准、经度基准、消除精密水准测量系统误差、航测检定场、长度野外检定基线等。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

8 陈梦熊水文地质学家。

原籍浙江上虞,生于江苏南京。

1942年西南联合大学地质系毕业。

国土资源部科技咨询研究中心咨询委员、高级工程师。

长期在地矿部水文地质工程地质局担任副总工程师职务,主管水文地质科技业务,领导完成全国区域水文地质普查工作。

80年代以来,开始致力于地下水资源与环境水文地质问题的研究。

完成国际水文计划(IHP)两项国际合作研究课题。

除对水文地质研究作出重要贡献外,对环境地质,以及地貌、第四纪地质等方面,也造诣较深。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

9 陈庆宣地质力学家。

湖北黄陂人。

1941年毕业于北京大学地质系。

国土资源部地质力学研究所研究员。

在中国首次在实验构造方面研究了扭裂隙的形成条件和过程以及长期应力作用下岩石非弹性变形。

提出了在分析岩石变形与应力场的关系中应注意的一些问题和东西向构造带形成机制。

为中国西南地区地震地质、重大工程选址、北京、深圳等城市地壳稳定性评价作出重要贡献。

发现铜官山外围铁帽,扩大了铜官山铜矿储量;为包钢找到优质耐火粘土;首次发现西康系中含三叠纪菊石化石的海相复理石沉积,解决了其地层时代问题;发现酒泉盆地早第三纪火烧沟组与白杨河组间不整合,重新厘定了盆地第三系地层,为该区石油远景评价打下了基础;首次发现祁连山震旦系和海相三叠系,为该区以后区测找矿作出贡献。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

1 0 陈述彭地理学、地图学、遥感应用专家。

江西萍乡人。

1941年毕业于浙江大学史地系。

中国科学院遥感应用研究所名誉所长、地理科学与资源研究所研究员。

50年代积极推动我国国家地图集的编制。

60年代倡导航空像片系列制图与计算机辅助制图。

70年代致力于开拓遥感应用,组织自然资源与城市环境航空遥感实验。

80年代负责研制我国资源与环境信息系统国家规范,筹建资源与环境信息系统国家重点开放实验室,曾任第一任主任、设计黄河、长江中下游洪涝灾情评估信息系统,兼任中巴资源卫星应用分系统总设计师(1987—1992)。

90年代积极参与地球信息科学及全球变化及数字地球战略研究,著有《地学的探索》文集4卷(1990—1992),《石坚文存》(1999);合著《遥感地学分析》(1985,1990)、《地理信息系统导论》二种教材,主编《地球系统科学》及《遥感大词典》(1990)二种工具书;主编《地球信息科学》(1997一)及《遥感信息》(1986一)两种期刊。

曾参加编制《中国地形乌瞰图集》、《国家自然地图案》、《卫星遥感分析图集》等地图集10余种。

任国家环境保护总局科学技术咨询委员会主席、国家遥感中心顾问。

1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。

1 1 陈永龄大地测量学专家。

北京人。

1939年获德国柏林理工大学工学博士学位。

国家测绘局科学技术委员会顾问、教授。

早期著有大地测量学、测量平差法、实用天文学等大学丛书。

主持制定了我国大地测量法式。

1965年制定测量珠穆朗玛峰海拔高程的技术方案,测定其高程为8848.13米,为世界所公认。

70年代推动采用卫星多普勒定位技术,初步建立了我国地心坐标系统。

80年代建议采用全球定位系统(GPS),并提出研究地壳运动和地球动力学的技术方案。

1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。

1 2 陈运泰地球物理学家。

原籍广东潮阳,生于福建厦门。

1962年毕业于北京大学。

1966年中国科学院地球物理研究所研究生毕业。

中国地震局地球物理研究所研究员、名誉所长。

从事地震波和震源理论的研究。

改进和应用了哈斯克尔矩阵法。

提出了测定中、小地震震源参数和介质品质因数的实用方法;应用与发展了静力学地震位错理论;在中国最早综合利用地震波、“零频”和重力资料求得中国一些大地震的发震构造和破裂过程;提出了大地震震源过程中“质量迁移”、“震前蠕动”等新观点。

定量地分析论证了滑动弱化在地震不稳定性中所起的作用,震源区介质的流变性对地震自身的重复性及地震序列类型的控制作用,介质与应力的不均匀性对地震断层的不稳定扩展与地震辐射的控制作用。

获取了一批高质量的近震源强地面运动的记录;在国际上最早用近震源地面加速度记录反演天然地震的矩张量并揭示了中、小地震破裂过程的复杂性。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

1 3 程纯枢气象学家。

浙江金华人。

1936年毕业于清华大学地理系。

中国气象局科学技术委员会顾问、研究员。

长期从事气象业务技术工作。

60年来,为我国气象事业的建设、发展和现代化做出了贡献。

早期从事天气预报业务研究工作,1949年后在从事气象业务技术领导工作的同时,致力于大气探测、气候资源及农业气象等方面的研究,并带领和指导开拓这方面业务服务和研究的领域。

1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。

1 4 程国栋冻土学家。

上海人。

1965年毕业于北京地质学院。

中国科学院兰州分院院长、寒区旱区环境与工程研究所研究员。