唐宋古文运动

- 格式:ppt

- 大小:391.00 KB

- 文档页数:17

唐宋古文运动的名词解释唐宋古文运动是一场文学运动,它发生在中国唐宋时期,旨在恢复古代文学的精神和风格。

这场运动的发起者是唐朝的文学家,他们认为古代文学的精神和风格更能反映中国文化的精髓,更能激发人们的热情。

唐宋古文运动的主要内容是恢复古代文学的精神和风格,以及推广古代文学的精神和风格。

运动的发起者们认为,古代文学的精神和风格更能反映中国文化的精髓,更能激发人们的热情。

因此,他们努力恢复古代文学的精神和风格,并将其传播到更多的人群中去。

唐宋古文运动的发起者们不仅恢复了古代文学的精神和风格,而且还推广了古代文学的精神和风格。

他们把古代文学的精神和风格融入到当时的文学作品中,使文学作品更加精美,更加有趣。

他们还把古代文学的精神和风格传播到更多的人群中去,使更多的人能够欣赏到古代文学的精髓。

唐宋古文运动的发起者们不仅恢复了古代文学的精神和风格,而且还推广了古代文学的精神和风格。

他们的努力使古代文学的精神和风格得以恢复,使古代文学的精髓得以传播,使古代文学的精神和风格得以流传。

唐宋古文运动的发起者们为中国文学的发展做出了巨大的贡献,他们的努力使古代文学的精神和风格得以恢复,使古代文学的精髓得以传播,使古代文学的精神和风格得以流传。

总之,唐宋古文运动是一场文学运动,它发生在中国唐宋时期,旨在恢复古代文学的精神和风格。

运动的发起者们努力恢复古代文学的精神和风格,并将其传播到更多的人群中去,使古代文学的精神和风格得以恢复,使古代文学的精髓得以传播,使古代文学的精神和风格得以流传。

唐宋古文运动的发起者们为中国文学的发展做出了巨大的贡献,他们的努力使古代文学的精神和风格得以恢复,使古代文学的精髓得以传播,使古代文学的精神和风格得以流传。

【课外阅读】宋代古文运动的发展中唐古文运动,虽然在当时文坛上取得了胜利,但骈文并未就此匿迹,晚唐以后,它还在继续流行。

五代到宋初,浮靡华丽的文风再度泛滥,前蜀的牛希济在他的《文章论》中曾提出:当时文章“忘于教化之道,以妖艳为胜”。

北宋初年,王禹偁、柳开又开始提倡古文,都提出文道合一的主张,但二人孤军作战,没有形成有力的运动。

宋真宗朝和宋仁宗初年,以杨亿、刘筠为代表的“西昆派”,追求声律骈丽的形式主义思潮,席卷了当时文坛。

到石介诸人出来,才给延续百年之久的淫靡文风以有力打击。

石介著《怪说》,猛烈抨击“杨亿之穷妍极态,缀风月,弄花草,淫巧侈丽,浮华纂组”,并在《上范思远书》中呼吁“二三同志,极力排斥之,不使害于道”,矢志“学为文,必本仁义”,宁死不作淫靡文章。

但石介的创作,成就并不大。

宋朝的古文复兴,要到欧阳修倡导之后,才形成一场运动。

一、宋代古文运动的兴起欧阳修凭借其政治地位,大力提倡古文,带动了一支写作队伍。

他的同辈苏洵,学生苏轼、苏辙、王安石、曾巩,苏轼门下又有黄庭坚、陈师道、张耒、秦观、晁补之等人,都是古文能手,各树旗帜,扩大影响,从而使宋代古文运动达到波澜壮阔的地步。

宋代古文运动的主要特点,第一是主张明道。

欧阳修说:“道胜者,文不难而自至。

”(《答吴充秀才书》)苏轼说“吾所为文必与道俱”(《朱子语类》引)。

这一点继承了唐代古文运动的传统。

第二是不高谈学习先秦两汉而直接取法韩愈。

王禹偁说“近世为古文之主者,韩史部而已”(《答张扶书》)。

他们学韩的共同点,是学韩文“文从字顺”,平易近人的作风,而不学他追求奇古奥僻的偏向。

因此,宋代古文,进一步奠定了韩、柳开创的新的书面语言的基础,更有利于表达思想,也更便于为人们接受,发扬了他们开创的新的散文传统的精神。

明人朱右把欧、曾、王、三苏六家与韩、柳合称为“八先生”,茅坤编选了《唐宋八大家文钞》,唐、宋古文,取得了分庭抗礼的地位。

明朝的宋濂、唐顺之、王慎中、归有光等人以及清朝的桐城派、阳湖派古文之所以取得一定成就,追根溯源,无一不是受到唐宋古文运动的启发或影响。

韩愈图源:网络1.韩愈:字退之,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”“昌黎先生”。

官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。

谥号“文”,故称“韩文公”。

“唐宋八大家”之首,有“3.千古文章四大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼。

4.写作理论:“文道合一”“气盛言宜”“务去陈言”“文从字顺”。

》:“古之学者必有师。

师者,所以传道、受业、解惑也。

”》:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

”(3)《祭鳄鱼文》:驱逐鳄鱼。

(4)《论佛骨表》:反对唐宪宗拜迎佛骨。

(5)《送孟东野序》:“大凡物不得其平则鸣。

”(孟东野:孟郊)(1)《春雪》:“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

”(2)《左迁至蓝关示侄孙湘》:“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

”(被贬原因:(3)《早春呈水部张十八员外》:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

”(小雨:锋柳宗元图源:网络。

《唐诗》里面的刘禹锡的头像错误,应该是柳宗元。

1.柳宗元:字子厚,河东人,世称“柳河东”“河东先生”。

官至柳州刺史,又称“柳3.王孟韦柳:王维、孟浩然、韦应物、柳宗元。

》:《临江之麋》《黔之驴》《永某氏之鼠》。

(寓言)“君子在下位则多谤,在上位则多誉;小人在下位则多誉,(3)《天说》:坚持唯物主义,阐述天人关系,但忽视人类认识和掌握自然规律的能动(4)《封建论》:论述郡县制代替分封制是历史发展的必然,打击藩镇割据。

》:《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》《钴鉧潭西小丘记》《至小丘西小石潭记》《袁家渴记》《石渠记》《石涧记》《小石城山记》。

》:论述蛇毒与苛政之毒,反映社会黑暗。

》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

”(2)《渔翁》:“烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。

”欧阳修图源:网络1.欧阳修:字永叔,号醉翁,晚号六一居士。

谥号“文忠”,故称“欧阳文忠公”。

王安石图源:网络1.王安石:字介甫,号半山,抚州临川人,世称“王临川”“临川先生”。

谥号“文”,荆国公”,故后人称其为“王荆公”。

《宋史•王安石传》:“天变不足畏,(2)王荆公体:诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家。

唐宋古文运动-苏教版实用阅读教案一、教学背景“唐宋古文运动”是中国文学史上的一次重要文化运动,它对于唐代文学和宋代文学的发展起到了重要的推动作用,同时也对后世文学的发展产生了深远的影响。

在此背景下,如何教授唐宋古文是我们老师所面临的重要问题。

本教案主要针对初中学生各年级的语文教学,以苏教版的教材为基础,结合唐宋古文运动的背景和现实生活中的应用,通过多种阅读活动,激发学生对唐宋古文的兴趣,提高学生的语文素养和阅读能力。

二、教学目标本教案旨在通过多种形式的阅读活动和课堂教学,达到以下教学目标:1.了解唐宋古文运动的发生和发展背景,理解其对中国文学史的重要影响;2.掌握唐宋古文常用的文学表现手法和写作特点,能够初步鉴别古文语言特点;3.能够自主应用唐宋古文的写作特点和表现手法,写出符合古文文体的作品;4.提高学生的阅读能力和语文素养,培养学生鉴别古文的能力。

三、教学过程第一课时:了解唐宋古文运动教学目标通过课堂教学,了解唐宋古文运动的背景和特点,引导学生对唐宋古文运动产生兴趣。

教学内容1.了解唐宋古文运动的发生和基本特点;2.阅读唐宋时期的古文作品,感受这些文学作品所传达的思想情感;3.分析唐宋古文运动对后世文学的影响。

1.教师介绍唐宋古文运动的背景和发展历程,引导学生了解唐宋古文运动的“文化大革命”意义;2.向学生介绍唐宋时期的文学作品和古文表现手法,引导学生通过阅读这些文学作品和感受这些作品所传达的思想情感;3.分析唐宋古文运动对后世文学的影响,帮助学生了解古文文体的重要性。

第二课时:学习古文常用的表现手法和写作特点教学目标通过学习唐宋古文常用的表现手法和写作特点,提高学生鉴别古文的能力,掌握古文语言特点。

教学内容1.分析唐宋古文常用的表现手法和写作特点;2.阅读唐宋时期的古文作品,鉴别其中的表现手法和写作特点;3.分析唐宋古文运动的文化背景和时代特征。

教学步骤1.向学生讲解唐宋古文常用的表现手法和写作特点,例如夸张手法、比喻手法等;2.让学生阅读唐宋时期的古文作品,并要求学生分析其中的表现手法和写作特点;3.教师通过讲解唐宋古文运动的文化背景和时代特征,帮助学生理解古代文学作品的表现手法和写作特点。

唐宋时期的古文运动与文言文化唐宋时期是文化大发展的时期,其中古文运动对于文言文化的发展有着重要的推动作用。

古文运动首先让人们重视并喜欢文言语言,这使得文言文化得到了保护和发展;其次,古文运动也启发了文言文化的创新和革新,打破了传统的文化束缚,从而促进了文言文化的多样性和创造性。

一、古文运动——文言文化得到保护和发展在唐宋时期,诗歌是文化主流,而文言文作为正式文体虽然被人们熟知,却鲜有人真正去学习和写作。

古代的文言文大多是可读性极低的国术、经书、史书等,很少有人会从中找到趣味。

直到了唐宋时期,一些文人开始对文言文进行研究和探讨,使得一些经由大历史时期而宣扬的伟大文化和人文观念继续延伸发展下去,古文运动的兴起,使文言文化得到了保护和发展。

古文运动的代表人物首推韩愈,其文学成就深得唐代四大文学家的欣赏。

韩愈认为文言文就是中华文化的精髓和灵魂,而文言文也火速回应了他的热情。

他的文章性质高妙、引吭暢嘆与大气,承载着他的无产阶级思想,鼓舞着文化的凝聚力,也让更多人喜欢上了文言文化。

二、古文运动——文言文化的革新古文运动的成果不仅是文言文化得到了保护和发展,更是逐渐实现了革新和创新。

古文运动中的一些文人有着突出的创新意识,他们不仅仅在风格上进行了改变,也在语言和表现手法上进行了创新。

这些创新全方位促进了文言文的多样性和创造性。

文言文的传统语言往往较为拘束,不自由。

而在古文运动中,一些文人开始尝试创新,尝试将口语化的表达方式融入到文言中来。

尤以欧阳修文学成就,以其文笔幽妙、流畅为突出。

他经常使用口语,語文言事,从而消解了传统古文中较多的僵硬和荒谬的形式,为文言文化开拓新的发展空间开了一个先河。

三、古文运动——文言文化的多样性和激情古文运动不仅保护了文言文化,革新了文言文化,更为文言文化注入了更多元化和温情的表现方式,让文言文化变得更加多样化和感性化。

在唐宋时期,古诗词基本上都堪称喜闻乐见,但是作为正式文体的文言文却往往较为呆板,缺乏阳刚之气与真情实感。

唐代古文运动的历程唐代古文运动产生的原因大致可归纳为三个方面(1)文学本身发展的内在原因六朝时期,骈文鼎盛,散文中衰。

那种追求声律、对偶,词藻华丽和句式整齐的形式主义风尚,已成为反映现实生活和表达思想感情的桎梏。

随著社会生活日益广阔和复杂,文体改革的要求也就产生了。

齐梁至隋,不断有人反对骈文,提倡古文。

唐初陈子昂大张「复古」旗帜,文体一变。

天宝以后,萧颖士、独孤及、柳冕等,提倡儒学复古,强调文学的讽谏和教化作用,道统文学的理论渐趋成熟。

(2)赖有力的领袖人物韩愈是古文运动的杰出组织者和领导者,柳宗元积极支持和声援韩愈。

他们有明确的理论和文学作品,又都热心奖掖后进,社会的影响很大。

(3)社会政治原因安史之乱后,唐室面临一连串无法解决的社会问题,藩镇割据削弱了中央政权;佛道两教势力的发展,危害中央政权的利益,韩愈提倡复古儒学,希望借儒家思想来巩固唐室的统治,与佛老对抗。

德宗、宪宗时,社会又出现「中兴」现象。

一部分关心国运的知识分子为了挽救社会危机,巩固唐室的统治,积极从事政治改革,要求文学自觉地为它服务。

唐代古文运动的经过唐代提倡恢复写作古文,并不始於韩愈。

唐初陈子昂实肇其端,谓「文章道弊五百年矣」,应匡之以「汉魏风骨」。

子昂同时及稍后者,如萧颖士、李华、独孤及、梁肃、柳冕、元结均倡和之。

萧颖士、李华提出宗经、载道及尚简作为为文的主张。

韩会和柳冕先后提出了文章教化作用的问题,要求文章以儒家的道德去教育人们。

韩会认为文章必须符合「圣人之情」,才能「助教化」。

柳冕也认为「文章本於教化」。

独孤及则谓文章之表现形式应推崇两汉;梁肃教人要敦古风;元结则主张为文,当以「救世劝俗」。

上述诸人,语气虽有轻重之别,但其主旨均是鄙薄六朝文学之华靡,建立一种切於实用的散文。

穷其源必趋於复古,论其用必合於教化。

唯诸人在创作上成就不大,未可逆转风气。

至贞元、元和年间,韩愈、柳宗元崛起,加入从事古文写作,由於有理论,有创作,故有成就,领导了一场声势浩大的古文运动。

目录唐宋古文运动的介绍唐代古文运动的代表古文运动的发展古文运动的成就编辑本段唐宋古文运动的介绍唐宋时期的文学革新运动,其内容主要是复兴儒学,其形式就是反对骈文,提倡古文。

所谓“古文”,是对骈文而言的。

先秦和汉朝的散文,特点是质朴自由,以散行单句为主,不受格式拘束,有利于反映现实生活、表达思想。

自南北朝以来,文坛上盛行骈文,流于对偶、声律、典故、词藻等形式,华而不实,不适于用。

西魏苏绰曾仿《尚书》作《大诰》,提倡商朝、周朝古文以改革文体,未有成效。

隋文帝时下诏禁止“文表华艳”,李谔上书请革文华,都没有扭转颓风。

唐朝初期文坛,骈文仍占主要地位。

唐太宗为文也尚浮华。

史学家刘知几曾在《史通》中提出“言必近真”、“不尚雕彩”的主张;王勃提议改革文弊,但他们自己的作品,仍用骈体;陈子昂也揭橥复古的旗帜。

唐玄宗天宝年间至中唐前期,萧颖士、李华、元结、独孤及、梁肃、柳冕,先后提出宗经明道的主张,并用散体作文,成为古文运动的先驱。

韩愈、柳宗元则进一步提出了一套完整的古文理论,并写出了相当数量的优秀古文作品,当时有一批学生或追随者热烈响应,终于在文坛上形成了颇有声势的古文运动,把散文的发展推向了一个新的阶段。

编辑本段唐代古文运动的代表韩愈和柳宗元是唐代古文运动的代表。

他们倡导古文是为了推行古道,为了复兴儒学。

韩愈说,“学古道韩愈而欲兼通其辞;通其辞者,本志乎古道者也”(《题欧阳生哀辞后》)。

所以,他们的古文理论都把明道放在首位,不过韩特别强调儒家的仁义和道统,柳则主张“以辅时及物为道”(《答吴武陵论非国语书》)。

此外,两家的古文理论体系还包括:①主张“养气”,即提高作者的道德修养,强调“根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔,仁义之人,其言蔼如也”(韩愈《答李翊书》),作者的道德修养决定文章的表现形式,所以“气盛则言之短长与声之高下者皆宜”(韩愈《答李翊书》)。

②关于学习标准,主张“非三代两汉之书不敢观”(同前),不仅重视经史,也重视屈原、司马相如、扬雄等人的艺术成就,吸取他们的精英,丰富自己的写作(韩愈《进学解》、柳宗元《答韦中立论师道书》)。

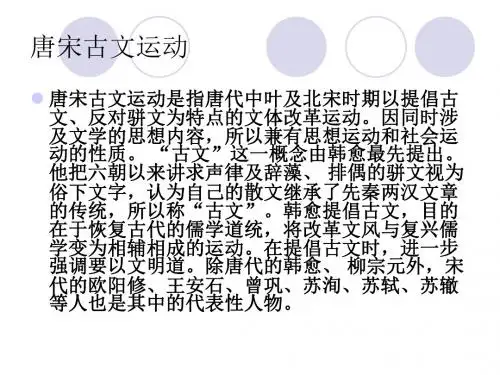

唐宋古文运动唐宋古文运动是指唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

因同时涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。

“古文”这一概念由韩愈最先提出。

他把六朝以来讲求声律及辞藻、排偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。

韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。

在提倡古文时,进一步强调要以文明道。

除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等人也是其中的代表性人物。

唐代古文运动的起因唐宋时期的古文运动,是提倡古文、反对骈文的一次文风、文体、文学语言的革新运动。

其内容主要是复兴儒学,其形式就是反对骈文,提倡古文。

所谓“古文”,是对骈文而言的,先秦和汉朝的散文,特点是质朴自由,以散行单句为主,不受格式拘束,有利于反映现实生活、表达思想。

所谓“骈文”,是指六朝以来讲究排偶、辞藻、音律、典故的文体。

自南北朝以来,文坛上盛行骈文,是始于汉朝,盛行于南北朝的文体。

骈文中虽有优秀作品,但大量的是形式僵化、内容空虚的文章。

流于对偶、声律、典故、词藻等形式,华而不实,不适于用。

骈文作为一种文体,成了文学发展的障碍。

西魏苏绰曾仿《尚书》作《大诰》,提倡商朝、周朝古文以改革文体,未有成效。

隋文帝时下诏禁止“文表华艳”,李谔上书请革文华,都没有扭转颓风。

唐朝初期文坛,骈文仍占主要地位。

唐太宗为文也尚浮华。

史学家刘知几曾在《史通》中提出“言必近真”、“不尚雕彩”的主张;王勃提议改革文弊,但他们自己的作品,仍用骈体;陈子昂也揭橥复古的旗帜。

唐玄宗天宝年间至中唐前期,萧颖士、李华、元结、独孤及、梁肃、柳冕,先后提出宗经明道的主张,并用散体作文,成为古文运动的先驱。

第一次古文运动(唐代)韩愈等人举起“复古”的旗帜,提倡学古文,习古道,以此宣传自己的政治主张和儒家思想。

这主张得到了柳宗元等人的大力支持和社会上的广泛反应,逐渐形成了群众性的斗争浪潮,压倒了骈文,形成一次影响深远的“运动”。

第十六讲唐宋古文运动古文、骈文发展线索:⏹先秦:历史散文诸子散文(叙事传统)(文以载道的传统)⏹汉代:历史散文政论文⏹汉末:骈文兴起——南北朝大盛⏹唐宋:是散文与骈文的斗争时期。

唐宋古文运动⏹“唐代古文运动”和“宋代诗文革新运动”。

⏹内容——明道、载道,服务于政教。

⏹形式——反对骈文,提倡古文。

⏹唐代筚路蓝缕,宋代全面完成。

⏹唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

⏹影响直至清末民初的桐城派。

唐宋八大家⏹明初《八先生文集》始有“八家”之称;⏹后来唐顺之《文编》中亦选录八人之作;⏹茅坤编《唐宋八大家文抄》后,“八大家”之名广泛流传。

第一节唐代古文运动⏹一、简介⏹二、政治改革文体文风改革⏹三、理论主张⏹四、韩、柳成就⏹五、晚唐古文衰落骈文复兴一、简介⏹中唐时反对骈文、提倡古文的文学运动。

“古文”指与骈文相对的散文。

韩愈、柳宗元等人(李翱、皇甫湜[shí])将文体改革与儒学复古结合起来,提出文以明道、言之有物、词必己出、文从字顺等系统的古文理论,开创了中国古典散文的新时代。

二、政治改革文体文风改革•1.先声——西魏苏绰、隋李谔、初唐陈子昂。

•2.政治改革——中兴愿望、复兴儒学。

•3.韩、柳“文以明道”。

三、理论主张⏹1.早期理论:1)天宝至中唐前期——元结、李华、萧颖士、独孤及、梁肃、柳冕——宗经明道。

2)其古文理论的利弊。

⏹2.韩、柳:韩愈⏹“文起八代之衰,道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。

”(苏轼《潮州韩文公庙碑》)左迁至蓝关示侄孙湘一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

1)“文以明道”。

“道”指儒家思想,也兼指道德修养和人格精神。

2)充分强调“文”的作用。

3)“自树立,不因循”,贵在创新。

4)重视道德修养和人格精神——韩愈“文气说”。

“文气说”⏹《答李翊书》:气,水也,言,浮物也。

简述唐宋两次古文运动的基本情况

唐宋两次古文运动是中国文学史上重要的文化事件。

第一次发生在唐朝中期,第二次发生在北宋中期。

唐朝的古文运动主要是针对当时流行的骈体文,这种文体讲究对仗、声韵和华丽词藻,但往往过于雕琢和晦涩。

古文运动的倡导者,如韩愈、柳宗元等,主张恢复先秦两汉的散文传统,强调文章的内容和意义,而不是外在的形式。

他们的作品以清新简洁、富有生气为主要特点,对唐代文学的发展产生了深远的影响。

北宋的古文运动则是在欧阳修的领导下展开的。

欧阳修主张文章应该注重内容,要言之有物,反对过于追求形式的骈体文。

他认为文章应该以清新流畅、自然表达为主,不应该被固定的格式所束缚。

他的散文作品以平易近人、富有真情实感而著称,对宋代文学的发展产生了深远的影响。

这两次古文运动都代表了中国文学史上重要的文化思潮。

它们都强调了文章的内容和意义,主张以清新简洁、自然表达为主,反对过于追求形式的骈体文。

这两次运动对于中国文学的发展产生了深远的影响,使得中国的文学更加注重内容和思想性,更加贴近人民的生活。

总的来说,唐宋两次古文运动是中国文学史上重要的文化事件,它们对于中国文学的发展产生了深远的影响。

这两次运动的倡导者们都强调了文章的内容和意义,主张以清新简洁、自然表达为主,反对过于追求形式的骈体文。

他们的作品对于中国文学的发展产生了深远

的影响,使得中国的文学更加注重内容和思想性,更加贴近人民的生活。

唐宋古文运动的背景唐代古文运动是以儒学复古为号召,用质朴刚健的散文取代绮丽柔靡的骈文,以达到张扬道统的目的。

它是我国散文发展史上一次重要的文学革新运动。

唐代古文运动,经历了一个较长时期的酝酿准备过程,从理论到实践凝聚着文坛反对骈文桎梏发展散文的努力和探索。

从西晋到隋朝,是古文运动的萌芽期,这时已有人追求易骈为散。

西晋武帝时名士夏侯湛的《昆弟诰》,是易骈为散的尝试。

北朝西魏的宇文泰,指令苏绰作《大诰》,以反对骈文,这时扫荡绮靡文风已成为社会要求。

到隋代,文帝有“公私文翰,评议实录” (李谔《上隋高祖革文华书》)的诏书,李谔有要求革除华伪文风的上书。

但因骈文根深蒂固,写作骈文以成积习,虽有多人努力,而社会文风变化不大。

初、盛唐是古文运动的准备期。

隋唐之际的王通提出文章应该“贯乎道” 、“济乎义” (《中说.天地》篇),初具文以载道的观念,改变了过去单純易骈为散的形式追求。

这是古文运动“文以贯道”的理论先声。

唐初文风,沿南朝骈俪之习,王勃、杨炯等虽对当时文坛有所不满,但他们还是以骈文名重一时。

陈子昂出来,有大张复古的旗帜。

他的功绩,虽然是在诗的革新方面,但对文风的转变也起了一些促进的作用。

他的《谏用邢书》指事理论明确干净,旁征博引气势十足。

在盛唐,特别是天宝以后,古文在理论和实践两方面都有大大的推进。

萧颖士、李华、元结、梁萧、柳冕等人继起,复古思潮进一步高涨。

他们研习经典,以儒家思想为依归,真正成为韩柳古文运动的先驱。

他们关于文章必须宗经载道取法三代两汉的思想,基本精神是和韩柳一致的。

只是他们在创作实践中,都还未能彻底摆脱骈文家的积习,改革一代文风,但其主张,或创作中的努力,是为韩、柳“古文运动”作好了充分的思想准备的。

“古文运动” 所以在中唐这个特定的历史时代发生和发展,更重要的原因还在于客观的现实社会条件历时八年的安史之乱,使盛唐时代强大繁荣、昂扬阔大的气象一去不返,代之而起的,是藩镇割据、宦官专权、民贫政乱以及吏治日坏、士风浮薄等一系列问题,整个社会已处于一种表面稳定实则动荡不安的危险状态。

古文运动口号

唐宋古文运动是指唐代中期及宋朝时期以复兴儒学、恢复散文传统、反对骈文形式主义文风为宗旨的文学革新运动。

其口号是“文以载道”和“文以明道”,强调文章要有思想内容,注重文学的社会功能,倡导质朴自然的文风。

古文运动的代表人物有韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼等。

韩愈是唐宋古文运动的领袖,他提倡“文以载道”,强调文章的思想内容和教育意义,主张文风要朴实自然,不受拘束。

他的作品如《师说》、《获麟解》等,思想深邃,语言精练,成为后世学习的典范。

柳宗元也是唐宋古文运动的重要人物,他主张文章要“明道”、“言志”、“达意”,反对浮华的文风。

他的作品如《小石潭记》、《永州八记》等,风格清新自然,意境深远。

欧阳修是宋朝古文运动的领袖,他提出“文以明道”的口号,主张文章要言之有物,强调文章的教育意义和社会功能。

他的作品如《醉翁亭记》、《秋声赋》等,语言优美,意境深远,成为后世学习的典范。

苏轼是宋朝古文运动的杰出代表,他的作品涉及广泛,既有散文、诗歌、词赋等多种形式,也有对历史、文化、艺术等方面的探讨和思考。

他的作品如《赤壁赋》、《前后赤壁赋》等,风格豪放、情感丰富、思想深邃,具有很高的艺术价值。

总之,唐宋古文运动是中国文学史上的一次重要革新运动,其口号“文以载道”和“文以明道”成为了中国文学的传统观念之一。

通过这一运动,人们重新认识了文学的本质和价值,推动了文学的发展和进步。