SociolinguisticsTheEssentialReadings社会语言学经典选读

- 格式:pdf

- 大小:153.88 KB

- 文档页数:5

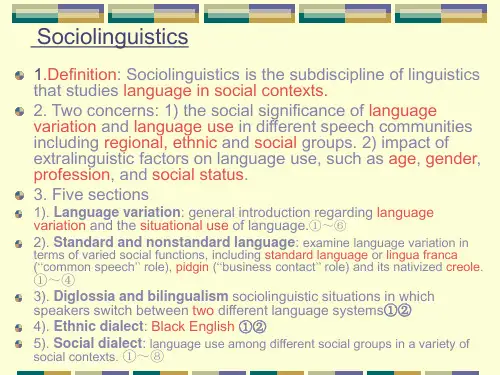

Sociolinguistics: Language and Society10.1 IntroductionSociolinguistics is the study of language in relation to society. The relationship between language and society has long been a concern of modern linguists. However, a serious study of sociolinguistics did not begin until the mid of the twentieth century. Many findings and achievements of sociolinguists in the past decades have revealed the great efforts that have been made by sociolinguists in their attempts to define the inter-relationships between language and society. There have been generally two kinds of sociolinguistic study, one that emphasizes the understanding of social structure through the study of language,a sociolinguistic study of society and one that investigates the relation between language and society with the goal of a better understanding of the structure of language and of how languages function in communication, a sociolinguistic study of language. The former is also called the sociology of language, that is, the study of society in relation to language. The latter is often regarded as the central concern of sociolinguistics, that is, the study of language in relation to society. Therefore, our concern in this chapter is mainly about the latter, i.e. how the various social factors such as region, ethnic group, social class, gender, and age etc. affect the use of language. We will also introduce some basic concepts which are usually discussed in the sociology of language, such as diglossia, bilingualism and code-switching, which are linguistic features that serve to characterize particular social arrangements.10.2 The relations between language and societyWe are all familiar with one phenomenon in our daily life, technically called phatic communion: communication between people which is not intended to seek or convey information but has the social function of establishing or maintaining social contact. Usually, when we meet familiar people, we may comment on the weather or enquire about health as a way of maintaining social contact. This kind of communication also takes place between strangers who meet for the first time. When two Englishmen who have never met before come face to face in a railway compartment, they may start talking about the weather. The conversation on the neutral topic like weather may not be something that the Englishmen are interested in, but it does play an important social function that is often fulfilled by language –easing the embarrassing situation people might encounter in the company of someone you are not acquainted with (Trudgill, 1974: 13).Furthermore, in the process of conversing, we may find out certain things about each other quite easily, not so much from what the speaker says as from how he says it, for whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins and the sort of person we are. For example, our accent and our speech generally show where we are from and what sort of background we have.Thus, as far as the social functions of language are concerned, the above two aspects of language behaviour are reflections of the fact that there exists a close inter-relationship between language and society: first, the phatic function of language in establishing and maintaining social relationship; and second, the role played by language in conveying information about the speaker.Apart from the social functions of language, two views of the possible relationships between language and society hold sway in sociolinguistics (cf. Wardhaugh, 1986: 10). One is that social structure may either influence or determine linguistic structure and/or behaviour. Firstly, as has been mentioned above, the way we speak and the varieties of language we use reflect such matters as our regional, social, or ethnic origin and possibly even our age and sex. The age-grading phenomenon is a case in point. That is, people at different age levels may speak differently. Young children speak differently from older children and, in turn, children speak differently from mature adults. Secondly, particular ways of speaking, choices of words, and even rules for conversing are determined by certain social requirements. Hudson (1980/2000: 119) maintains that society controls our speech in two ways: by providing a set of norms and by providing the motivation for adhering to these norms, and for putting effort into speech (as into social interaction in general). Ethnography of communication, the study of the place of language in culture and society, is mainly concerned with rules of speaking, the ways in which speakers associate particular modes of speaking, topics, or message forms, with particular settings and activities. For example, we are required to respond when someone else greets us; when someone else is talking we are required to keep more or less silent (but not totally so). It is rewarding to follow the norms because social relationship is properly maintained and communication is made efficient. Thirdly, the values of a society can also have an effect on its language. For example, what words belong to taboo are determined by the values of a society. This also explains the reason why people tend to use euphemisms in certain situations.A second possible relationship is that linguistic structure and/or behaviour may either influence or determine social structure. This is the view behind the Sapir-Whorf hypothesis (see Chapter 11) and the claims of Bernstein (1972). Bernstein made a distinction between restricted code and elaborated code. The restricted code was an example of the speech patterns used by the working-class and was thought to be used in relatively informal situations, stressing the speaker’s membership of a group, relying on context for its meaningfulness, and lacking stylistic range. Linguistically, the restricted code is signaled by a high proportion of personal pronouns, particularly you and they, by tag-questions soliciting the agreement of the listener, and so on. The elaborated code was the language style used by the middle and upper classes and was said to be used in relatively formal, educated situations, permitting people to be reasonably creative in their expression and to use a range of linguistic alternatives. The elaborated code is said to be characterized linguistically by the use of a relatively high proportion of subordinate clauses, passive verbs, adjectives, uncommon adverbs and conjunctions and the pronoun I. Bernstein claimed that the lower achievement of working-class children than middle-class and upper-class children in schools was caused by the fact that working-class children had less access to the elaborated code than the upper-class and middle-class children. As schooling is conducted primarily in elaborated code, middle-class children’s restricted code prevents them from taking an active part in classroom discussion.10.3 Speech community and speech varietyLanguage is more than an abstract system; it is also a means of communication by which people can identify themselves by the way they use their language. This is because varieties of language exist among the speakers of different regional, social, political and cultural backgrounds. People do not have to be very observant in order to find that the language spoken by people vary from place to place, profession to profession, ethnic group to ethnic group. This linguistic diversity of the language users is a manifestation of the social factors such as age, sex, ancestry, ethnic group, and geographic location, etc.The term speech community, also called linguistic community, is widely used by sociolinguists to refer to a community based on language. Speech community is viewed differently by different scholars. The simplest definition of the term is given by Lyons (1970: 326), who defines it as ―all the people who use a given language‖. A similar definition is offered by Hockett (1958: 8), namely, ―the whole set of people who communicate with each other, either directly or indirectly, via the common language‖. Here, the criterion of communication within the community is added, so that if two communities both speak the same language but had no contact with each other at all, they would count as different speech communities. Though linguists define the term differently, they all seem to agree that people in the same speech community tend to share certain linguistic patterns or norms that can distinguish them from those of other communities. Therefore, we can define the term speech community simply as a group of people who share a set of language varieties and a set of norms for using them in their linguistic communication.The difference of speech communities gives rise to the difference in language use, and thus exhibits people’s social identity. It should be noted that speech communities may overlap. For example, a child may identify groups on the basis of sex, age, geography, and race, and each grouping may contribute something to the particular combination of linguistic items which they select as their own language.The members of a speech community have at least one speech variety in common, and share norms about the selection of varieties. In bilingual and multilingual communities, people would usually have more than one speech variety in common. In any speech community there is hardly any speaker who sticks to one style of speaking all the time. A component native speaker of a language is in possession of a variety of ways in using the language. The totality of linguistic varieties possessed by an individual constitutes his verbal or linguistic repertoire.Speech varies with the users of language and the purposes of language use. Thus, speech variety can be classified with respect to the user and use. The speech variety which is defined according to the characteristics of the user (region, class, sex, etc.) is called dialect, e.g. regional dialects and social dialects. The speech variety which is defined according to the use of language in social situations (nature of activity in which language is functioning) is called register, e.g. lawyers’language, scientific language, business language. Dialect is a dialectal variety that can be said to be saying the same thing differently, while register is a diatypic variety which can be said to be saying different things. Therefore, dialects tend to differ in some words, grammar and pronunciation, but not in semantics. Registers, however, tend to differ in semantics and therefore words and grammar, but rarely in pronunciation.10.4 DialectAs mentioned above, a dialect is a variety of a language which is defined according to the characteristics of the user of the language, such as region, social class, age, sex, ethnic background, and so on. A dialect is often associated with a particular accent, a particular way of speaking which tells the listener something about the speaker’s background. Dialects can be classified into regional dialect and social dialect, but apart from these two broad categories, there are also dialectal varieties called idiolect and temporal dialect. Idiolect is the language system of an individual as expressed by the way he or she speaks or writes within the overall system of a particular language. It is the features of speech or writing which distinguishes one individual from others, such as voice quality, speech rhythm, diction, and other stylistic features. Temporal dialect is the variety of language associated with a particular period of time, such as Old English and Modern English. Furthermore, a distinction is often made between standard and non-standard dialects according to the range of intelligibility.10.4.1 Regional dialectIt is generally believed that when people are separated from each other geographically, dialectal diversity develops, and the greater the geographical distance between two dialects the more dissimilar they are linguistically. For instance, those regional varieties of British English which are most unlike the speech of London are undoubtedly those of the north-east of Scotland.A regional dialect refers to the language variety used in a geographical region. A regional dialect differs from language in that the former is considered a distinct entity, yet not distinct enough from other dialects of the language to be regarded as a different language.Dialectologists have found that regional dialect boundaries often coincide with geographical boundaries, such as mountains, swamps or rivers. For example, all local-dialect speakers in the areas of Britain north of the river Humber (between Lincolnshire and Yorkshire) still have a monophthong in words like house (―hoose‖ [hu:s]), whereas speakers south of the river have had some kind of [haus]-type diphthong for several hundred years (Trudgill, 1974).Dialect differences increase proportionately to the degree of communicative isolation between the groups. Communicative isolation refers to a situation two or three hundred years ago, or in the old times. Although there was some contact through commerce and migration, the real contact was rare. Today the isolation is less likely pronounced because of the mass media, internet, and travel by jet, but even within one country, regionalisms still persist. There is no evidence that any dialect adjustment occurs due to the mass media or internet.The difference between regional dialects is often phonological, as illustrated in the examples mentioned earlier. The difference, however, could also be morphological and syntactic. For example, a particular number of words may be used in a regional dialect. The dragonfly is referred to in most of Virginia as snake doctor, in Southwestern Pennsylvania as snake feeder, in eastern North Carolina as mosquito hawk, in New England as (devil’s) darning needle, in coastal New Jersey as spindle, in northern California as ear sewer, and so on.10.4.2 Social dialectSocial dialect, or sociolect, refers to a variety of language associated with a particular social group, such as a particular social class, or ethnic group, or those based on age, gender and occupation. Speakers of a sociolect usually share a similar social background.10.4.2.1 Language and social classLinguists have known for a long time that different dialects and accents are related to the differences of social class background. One typical instance is the regional features in the speech of people from a lower social class. In Britain, for example, conservative and rural dialects — old-fashioned varieties associated usually with groups lowest in the social hierarchy —are typical styles of English that bear strong social class identity. In between Norfolk and Suffolk as well as between Cornwall and Aberdeen, there exist a whole series of different dialects which gradually merge into one another. This series is referred to as a dialect continuum — a large number of different but not usually distinct non-standard dialects connected by a chain of similarity, but with the dialects at the either end of the chain being very dissimilar (Trudgill, 1974: 40). At the other end of the social scale, however, the situation is very different. Speakers of the highest social class employ the dialect called standard English, which is only slightly different in different parts of the country, and their speech tends to be closer to Received Pronunciation.This difference between social classes can be observed from different aspects of language. At the lexical level, for example, there is in the standard English dialect a word scarecrow signifying a humanoid object farmers place in fields to scare off birds. Linguists have found a far greater degree of regional variation in the most localized regional English dialects of the lower class people. In these local dialects, corresponding to scarecrow, there exist bogle, fly-crow, mawpin, mawkin, birdscarer,and several others.The same kind of pattern is also found with grammatical differences which exhibit social class difference. For instance, there are two possibilities in the negation of the sentence I can eat anything in standard English, i.e. either I can’t eat anything or I can eat nothing. But there exists a third possibility in non-standard English, i.e. I can’t eat nothing. As is reported by Trudgill (1974), the third possibility is most frequently found in the speech of the low working class, but is rarely found in the speech of the upper middle class.Class difference can also be found in terms of accent. For example, there exists a distinctive variation in the accent of the speakers in Great Britain where Received Pronunciation is closely associated with people of high social classes, and the most localized accent is found among the lowest social classes.10.4.2.2 Language and sexResearch suggests that men and women use language in different ways. In some cases the differences are quite small, but in others, the differences may be quite large, overtly noticed. For example, it is often believed that men tend to use more taboo words than women, and besides, women consistently use language forms which more closely approach those of the standard variety or prestige accent than those used by men (Trudgill, 1974). Women are also reported to use words of exaggeration (stunning, fantastic, lovely, divine, adorable, cute, wonderful, such) and qualifiers and intensifiers (simply gorgeous, terribly nice,absolutely beautiful,perfectly charming,awfully pretty,so marvelous) more frequently than men do. Research also suggests that women’s speech is characterized by the frequent use of interrogatives, tag questions and other tentative forms, and the frequent use of indirect request or command, while men tend to be more competitive and assertive in their speech and are more likely to interrupt.Gender varieties arise because language, as a social phenomenon, is closely related to social attitudes. Men and women are socially different in that society lays down different social roles for them and expects different behavior patterns from them. Language simply reflects this social fact. Not only do men and women speak differently, as we have demonstrated, but also women’s speech is (socially) ―better‖ than men’s speech. This is a reflection of the fact that, generally speaking, more ―correct‖ social behavior is expected of women. Gender varieties, then, are the result of different social attitudes towards the behavior of men and women, and of the attitudes men and women themselves have to language as a social symbol.10.4.2.3 Language and ethnic groupIt is generally believed that linguistic difference exists among people of different racial or ethnic backgrounds. Ethnic difference may give rise to ethnic dialects, which are dialectal varieties associated with different ethnic groups. One frequently discussed ethnic variety of the English language is English spoken by the black people in America, often called ―Black English‖ or ―Black English Vernacular (BEV)‖. These terms are generally used to refer to the non-standard English spoken by lower class blacks in the urban ghettoes of the northern USA and elsewhere.Black English is mainly characterized by its phonological and grammatical variations. The most frequently cited characteristics of the phonological features include:●Many black speakers do not have postvocalic /r/ in cart or car.●Black speakers do not have /θ/, as in thing, or /ð/, as in that. In initial positions, they may be merged with /t/ (rarely)and /d/ respectively, so that this is dis.●The present participle is usually /✋n/, not /✋☠/, so that walking is pronounced /w :k✋n/.●Black speakers tend to simplify final consonant clusters in words like lost, west, desk, end, or cold(where bothconsonants are either voiced or voiceless), where another consonant follows: los’ time, wes’ coast.●Often word-final /l/ is deleted, so that cool is pronounced /ku:/.The following are some of the most frequently discussed grammatical features of Black English:●The lack of the verb inflection -s: Black English does not have the verb inflection -s in third-person singularpresent-tense forms, so that forms such as he go, it come, she run are usual.●The absence of the copula — the verb to be— in the present tense: So one can find the following type of sentences:She real nice.They out there.I leaving.●The ―invariant be‖: the use of the form be as a finite verb form to indicate ―habitual aspect‖. For example:He usually be around.Sometimes she be fighting.She be nice and happy.They sometimes be incomplete.●Multiple negation: Multiple negation is fundamental to Black English syntax, so that I didn’t eat nothing is used tomean I didn’t eat anything or I ate nothing.10.4.3 Standard dialectSometimes, a dialect gains status and becomes the standard variety of a country, i.e. the standard dialect or language. A standard dialect refers to a special variety of language that has no connection with a particular region or social class. That is to say, a standard dialect enjoys a wide range of intelligibility. This variety of language is often referred to as the standard language. Command of the standard language is the goal of formal language instruction. Because of its function as the public means of communication, it is subject to extensive codification (especially in grammar, vocabulary, pronunciation, and spelling), which is controlled, and passed on via the public media and institutions, but above all, through the school systems.With its codified grammar, vocabulary, spelling, and pronunciation, standard dialect becomes the dialect of a language that wins literary and cultural supremacy over the others and gains some kind of institutional support from government administration and news media, and also from individuals who write grammars and books on correct usage.Any speech or writing which differs in pronunciation, vocabulary, or grammar from the standard variety of the language is referred to as a non-standard dialect or variety. Non-standard varieties are usually used in specific speech communities and thus do not enjoy a wide range of intelligibility nor have the same social functions as the standard variety. However, non-standard varieties have valuable functions in intimate settings and for individual group identity. One typical example of non-standard varieties of language is the so-called vernacular, i.e. the language or dialect of a speech community, such as black English vernacular and pidgin languages, often associated with everyday, casual, or intimate speech, as distinct from learned or standard language.10.5 RegisterRegister refers to the functional variety of language that is defined according to its use in a context of situation. People participating in recurrent communication situations tend to use similar vocabularies and ways of speaking. For example, a physician may use technical terms when he is talking with his fellow physicians, but he may use ordinary vocabulary when he is talking to his patients. When talking about salt, a chemist may use ―NaCl‖ in writing, but he may use the word salt before a preschool child.According to systemic functional grammar, register is determined by the three variables of the context of situation: field, tenor and mode (Halliday, 1978).●Field of discourse:what the language is being used to talk about,which includes what is happening, the nature of thesocial action that is taking place and what the participants are engaged in. Field is the linguistic reflection of the role of the language use with a definite purpose in a situation. Grammatical features tend to be determined by the field of discourse. Technical English, for example, are field-restricted.●Tenor of discourse: who is taking part, the role relationships between the language users in a particular situation (e.g.teacher-pupil, parent-child).●Mode of discourse: what role language is playing in the interaction, which includes channel (e.g. written, spoken,spoken-to-be-written) as well as rhetorical mode (e.g. persuasive, rhetorical, expository, didactic, etc).Thus, ―parent praising child in speech‖ and ―employer blaming employee in writing‖ are different registers in that they are associated with different fields (praising vs. blaming), tenor (parent-child vs. employer-employee) and mode (speech vs. writing). As a result, the use of language will be different in the two registers.10.6 Language contact and contact languagesLanguage contact occurs when speakers of different languages interact, especially when at least one of the languages is influenced by the contact. Any language which is created through contact between two or more languages is a contact language, e.g. a pidgin or creole. Contact languages arise from a basic need that people speaking different languages have to find a common system of communication. Such a system is often called a lingua franca. All contact languages are lingua francas, although not all lingua francas are contact languages.10.6.1 Lingua francaLingua franca is the general term for a language that serves as a means of communication between groups of people who speak different native languages. A lingua franca can be any of the following four types of language:● a trade language, like Swahili in East Africa;●an international language, like English, or the native language of one of the groups;● a contact language, like a pidgin or creole;●an auxiliary language, like Esperanto.The term ―lingua franca‖is from Italian, meaning ―Frankish tongue‖. It originated in the Mediterranean region in the Middle Ages among crusaders and traders of different language backgrounds. Nowadays, English is the world’s most common lingua franca.10.6.2 PidginA pidgin is a contact language which develops as a common means of communication when groups of people who speak different languages come into contact and communicate with one another. A pidgin is not the native language of any speech community. It simply arises in situations like foreign trade, where speakers of different languages can not understand each other’s native language. In such situations, the structure and vocabulary of the individual native languages are reduced in order to bring about general mutual understanding. Gradually, a functional mixed language develops and is learned along with one’s native language. Linguistically, pidgins are characterized by a limited vocabulary, a greater use of paraphrase and metaphor, a simplified phonological system, and a reduced morphology and syntax.The term ―pidgin‖ is said to come from the English language word business, as pronounced in the pidgin English which developed in China. One example of pidgin is Tok Pisin in Papua New Guinea.10.6.3 CreoleA creole is a pidgin language that has become the native language of a group of speakers. That is to say, a pidgin becomes a creole when it has acquired native speakers. The process by which a pidgin turns into a creole is called ―creolization‖. However, not every pidgin becomes a creole, i.e. undergoes the process of creolization. Pidgins acquire native speakers, and thus become creolized, by being spoken by couples who have children and rear them together. As creolization involves the expansion of the vocabulary and the grammatical system, creoles are characterized by a complex grammar and vocabulary in comparison with pidgins. Creoles are usually classified according to the language from which most of their vocabulary comes. For example, Jamaican Creole and Hawaiian Creole are English-based creoles because most of their vocabulary comes from the English language.10.7 Choosing a codeWe are often faced with the problem of code selection in daily communication. ―Code‖here is used as a neutral term referring to a language or a variety of a language. Code choice is an important aspect of linguistic communication because few people are single-code speakers. A polyglot, for example, can speak many languages, and most people are able to use several varieties of a language. Whenever we speak, we have to select a particular language or language variety for a given situation. This is not only the case in bilingual or multilingual situations, but also in diglossic situations where two distinct codes have clear functional differences. Moreover, speakers can and will switch, as the occasion arises, from one code to another.10.7.1 DiglossiaThe term ―diglossia‖ was first used by Charles Ferguson in the late 1950s referring to a particular kind of language situation where two distinct varieties of a language exist side by side throughout the speech community, and each of the two varieties is assigned definite social functions. The two linguistic varieties in a diglossia situation are considered by the speakers to be discrete, and comprise a standardized High variety and Low variety which is also standardized but may be subject to geographical differentiation. In Switzerland, for example, Standard German is the High variety, while Swiss German is the Low variety. The two varieties have overt recognition in the speech community, and each is used for different purposes. In a diglossic situation, the High variety, which is the prestige variety, is used in government, media, education, serious literature and religious services. The Low variety, which lacks prestige, is used in conversation with family and friends, ―folk‖ literature, and other relatively informal settings.10.7.2 BilingualismBilingualism is the use of at least two languages either by an individual or by a group of speakers. A bilingual situation is easily found in many countries of continental Europe. In many countries such as Holland, Belgium, France, Germany and Switzerland, where two languages are used side by side. In Belgium, French and Flemish Dutch are both recognized as official languages. Canada is the country where both French and English are recognized as official languages. Other countries and regions in the world which are bilingual include Australia, Singapore, Pakistan, and parts of the United States. As the result of immigration, it is reported, over 50 percent of people in the United States speak another foreign language at home.Sometimes, the term ―multilingualism‖ is also used to mean the use of two or more languages, but very often it is used in contrast with ―bilingualism‖, meaning the use of more than two languages.10.7.3 Code-switchingCode switching is the switch made by a speaker or writer from one language or language variety to another. A person may start speaking one language and then change to another. A speaker may also switch from the standard variety to a regional dialect, or from the occupational variety to the domestic variety. Code-switching can occur between sentences or within a single sentence, involving words or phrases or even parts of words.Two types of code-switching are usually identified: situational code-switching and metaphorical code-switching. Situational code-switching takes place when language users change languages according to the situations of language use, involving no topic change: they speak one language in one situation and another in a different one. Metaphorical code-switching takes place when a change in the language used is required by a change of topic.Situational code-switching assumes a direct relationship between language and the social situation. For example, everyone in the village of Sauris, in northern Italy, spoke German within the family, Saurian (a dialect of Italian) informally within the。

读书需自己思考的作文英文回答:Reading is a complex and multifaceted activity that requires a myriad of cognitive skills, including critical thinking, comprehension, and analysis. It is not merely a passive process of absorbing information from the page but rather an active engagement with the text, requiring readers to engage in deep and meaningful reflection.One of the most important aspects of reading is the ability to think critically about the material. This involves going beyond a superficial understanding of the text to question its assumptions, evaluate its arguments, and consider alternative perspectives. It requires readers to be skeptical, analytical, and open-minded, willing to challenge their own assumptions and biases.Critical thinking is also essential for comprehending the text. It allows readers to make inferences, drawconnections, and uncover the deeper meanings embeddedwithin the material. By actively engaging with the text, readers can develop a deeper understanding of its content, its structure, and its purpose.Finally, analysis is a crucial aspect of reading. It involves breaking down the text into its component partsand examining each element in detail. By carefully examining the language, style, and structure of the text, readers can gain a more nuanced understanding of its meaning and its impact.In short, reading is not simply about absorbing information but rather about actively engaging with the text, questioning its assumptions, evaluating its arguments, and analyzing its structure. It is through this process of deep and meaningful reflection that readers can derive the full benefits of reading.中文回答:读书不仅仅是获取信息,而是需要主动思考的活动。

1 Which of the following modes of study emphasizes the correct and standard usage of language选择一项:a. synchronicb. prescriptivec. diachronicd. descriptive正确答案是:prescriptive2 Language can be used to refer to contexts removed from the immediate situations of the speaker. This feature is called_________,选择一项:a. cultural transmissionb. flexibilityc. displacementd. duality题目3An important difference between traditional grammarians and modern linguists in their study of language is that the former tended to over-emphasize the written form of language and encourage people to imitate the "best authors" for language usage.选择一项:对错题目4General linguistics is generally the study of language as a whole.选择一项:对错正确的答案是“对”。

\题目5Language is said to be arbitrary because there is no logical connection between_________ and meanings.选择一项:a. senseb. objectsc. ideasd. sounds题目6正确获得分中的分标记题目题干The discipline that studies the rules governing the formation of words into permissible sentences in languages is called s____.答案:反馈g正确答案是:syntax题目7正确获得分中的分标记题目题干According to Chomsky, ________ is the ideal user's internalized knowledge of his language.选择一项:a. competenceb. parolec. performanced. langue反馈你的回答正确正确答案是:competence题目8正确获得分中的分标记题目题干Modern linguistics is different from traditional grammar.选择一项:对错反馈Tg正确的答案是“对”。

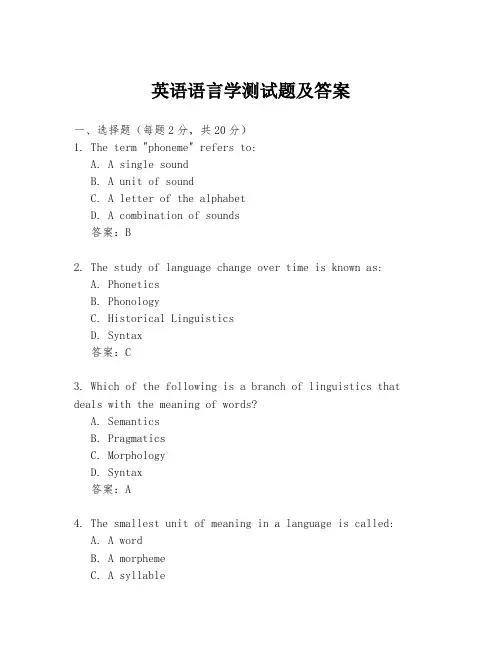

英语语言学测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. The term "phoneme" refers to:A. A single soundB. A unit of soundC. A letter of the alphabetD. A combination of sounds答案:B2. The study of language change over time is known as:A. PhoneticsB. PhonologyC. Historical LinguisticsD. Syntax答案:C3. Which of the following is a branch of linguistics that deals with the meaning of words?A. SemanticsB. PragmaticsC. MorphologyD. Syntax答案:A4. The smallest unit of meaning in a language is called:A. A wordB. A morphemeC. A syllableD. A phoneme答案:B5. The process of forming words by combining smaller units is known as:A. SyntaxB. MorphologyC. SemanticsD. Phonology答案:B6. The study of the rules governing the structure of sentences is called:A. SyntaxB. SemanticsC. PragmaticsD. Morphology答案:A7. The branch of linguistics that deals with the social context in which language is used is:A. SociolinguisticsB. PsycholinguisticsC. NeurolinguisticsD. Computational Linguistics答案:A8. The study of how language is processed in the brain is known as:A. PsycholinguisticsB. NeurolinguisticsC. SociolinguisticsD. Computational Linguistics答案:B9. The process of acquiring a first language is called:A. Second language acquisitionB. Foreign language learningC. Language learningD. First language acquisition答案:D10. The concept that language is arbitrary means that:A. It is randomB. It is meaninglessC. There is no necessary connection between the form of a word and its meaningD. It is always logical答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. The study of speech sounds is called ____________.答案:Phonetics2. The branch of linguistics that examines how language is used in social contexts is ____________.答案:Sociolinguistics3. The smallest meaningful unit of language is known as the ____________.答案:Morpheme4. The process of combining morphemes to form words is known as ____________.答案:Morphology5. The study of the way language is structured and organized is called ____________.答案:Linguistics6. The branch of linguistics that deals with the rules governing the formation of words is ____________.答案:Morphology7. The study of the way meaning is conveyed in language is known as ____________.答案:Semantics8. The branch of linguistics that deals with the rules governing the formation of sentences is ____________.答案:Syntax9. The study of the way language is used in everyday life is called ____________.答案:Pragmatics10. The study of the way language is processed in the brain is known as ____________.答案:Neurolinguistics三、简答题(每题10分,共40分)1. Explain the difference between phonetics and phonology.答案:Phonetics is the study of speech sounds and theirproduction, while phonology is the study of the sound system of a language, including the rules governing the use of these sounds.2. What is the Sapir-Whorf hypothesis?答案:The Sapir-Whorf hypothesis suggests that the language a person speaks influences the way they perceive the world and think.3. Describe the role of sociolinguistics in understanding language.答案:Sociolinguistics helps us understand how language varies with different social contexts, such as class, gender, ethnicity, and age, and how these variations influence language use.4. How does first language acquisition differ from second language acquisition?答案:First language acquisition is the process of learning a native language during early childhood, while second language acquisition is the process of learning a new language after the age of language development. The process of second language acquisition is influenced by the learner's first language and cognitive abilities.。

参考⽂献参考⽂献1.交际法英语教学和考试评估,徐强,上海外语教育出版社2002. 12.英语教学策略论,王笃勤外语教学与研究出版社2003. 93.语⾔问题求教集,王宗炎,外语教学与研究出版社2003.34.现代语⾔学的特点和发展趋势,戚⾬村,上海外语教育出版社2001. 25.A New Introduction to Pragmatics新编语⽤学概要, 何兆熊, 上海外语教育出版社2001.86.中国⼤学⽣英语作⽂评改⽑荣贵Dorine S.Houston 上海交通⼤学出版社1998. 47.英语教师⾏动研究,王蔷外语教学与研究出版社2002,118.Concise History of the English Language 英语简史, 费尔南德。

莫塞,⽔天同等译,外语教学与研究出版社,2000。

89.英语课堂教学形成性评价研究, 罗少茜,外语教学与研究出版社2003. 4/doc/d541b76d1eb91a37f1115c01.html nguage, Culture and Translating, Eugene A. Nida 上海外语教育出版社, 1999,911.The Learner-centered Curriculum A Study in Second Language Teaching, David Nunan 学习者为中⼼的课程研究, 上海外语教育出版社, 2000, 312.Linguistics, H.G. Widdowson语⾔学, 上海外语教育出版社, 2000, 313.Sociolinguistics, Bernard Spolsky社会语⾔学, 上海外语教育出版社, 2000, 314.Psycholinguistics, Thomas Scovel⼼理语⾔学上海外语教育出版社, 2000, 315.Second Language Acquisition, Rod Ellis第⼆语⾔习得, 上海外语教育出版社, 2000, 316.Pragmatics, George Y ule语⽤学上海外语教育出版社, 2000, 3/doc/d541b76d1eb91a37f1115c01.html nguage and Culture, Clair Kramsch语⾔与⽂化, 上海外语教育出版社, 2000, 318.英语词汇学教程, A Survey of English Lexicology, 汪榕培,卢晓娟,上海外语教育出版社, 1998, 419.The English Language,R. W.Burchfield,话说英语,⽜津⼤学出版社,外研社1992, 120.A Survey of Modern Second Language Learning & Teaching, 王⽴菲,现代外语教学论,上海教育出版社, 2000,1121.A History of English Language Teaching, A. P.R. Howatt语⾔教学史, 上海外语教育出版社, 1999, 622.具有中国特⾊的英语教学法, 上海外语教育出版社, 2000, 823.Context and Culture in Language Teaching, Claire Kramsch语⾔教学的环境与⽂化, 上海外语教育出版社, 1999, 1224.Teaching Language as Communication, H. G. Widdowson语⾔教学交际法, 上海外语教育出版社, 1999, 1225.Aspects of Language Teaching, H. G. Widdowson语⾔教学⾯⾯观, 上海外语教育出版社,1999, 1226.Discourse and Literature, Guy Cook话语与⽂学, 上海外语教育出版社, 1999, 1227.外语教学⼼理学, 朱纯, 上海外语教育出版社, 2000, 328.V ocabulary, Semantics and Language Education词汇、语义学和语⾔教育, 外语教学与研究出版社,剑桥⼤学出版社Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press29.Principles of Course Design for Language Teaching, Hatch and Brown语⾔教学课程设计原理, 外语教学与研究出版社,剑桥⼤学出版社Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press 30.Principles of Language Learning and Teaching, Y alden语⾔学习与语⾔教学的原则, 外语教学与研究出版社,剑桥⼤学出版社Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press31.Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics: A Handbook for Language Teaching,Johnson and Johnson应⽤语⾔学百科词典:语⾔教学⼿册, 外语教学与研究出版社,剑桥⼤学出版社Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press 32.A Course in Language Teaching Practice and Theory, Ur 语⾔教学教程:实践与理论, 外语教学与研究出版社,剑桥⼤学出版社Foreign Language Teaching and Research Press, Cambridge University Press剑桥应⽤语⾔学丛书(外研社)General Linguistics普通语⾔学Aronoff, M.et aI.(eds) The Handbook of Linguistics语⾔学综览Beaugrande,R.D.Linguistic Theory:The Discourse of Fundamental Works语⾔学理论:对基要原著的语篇研究Bloomfield.L.Language语⾔论Poole,S.An Introduction to the study of Speech语⾔学⼊门Radford,A.et a1.Linguistics:An Introduction语⾔学教程Robins.R.H General Linguistics普通语⾔学概论Spair,E Language: An Introduction to the Studyof Speech 语⾔论:⾔语研究导论Saussure.F.D Course in General Linguistics普通语⾔学教程Yule.G The Study of Language Second edition语⾔研究Phonetics and Phonology 语⾳学与⾳系学Chen.M.Y Tome Sandhi:Patterns across Chinese Dialects汉语⽅⾔的连读变调模式Clark,J.et al An htroduction to Phonetics and PhonologySecond edition语⾳学与⾳系学⼊门Cruttenden,A.(ed) Gimson’s Pronunciation of English Sixth Edition吉姆森英语语⾳教程Gussenhoven.C.et al Understanding Phonology⾳系学通解Kager.R Optimality Theory 优选论Roach.P English Phonetics and Phonology:A Practical Course Secondedition 英语语⾳学与⾳系学实⽤教程Syntax句法学Baltin,M.et a1.(eds) The Handbook of Contemporary Syntactic Theory当代句法理论通览Chomsky,N Knowledge of Language:Its Nature,Origin,and Use语⾔知识:其性质、来源及使⽤Cook.V Chomsky's Universal Grammar:An Introduction Second edition乔姆斯基的普遍语法教程Ouhalla,J Introducing Transformational Grammar:From Principles and Parameters to Minimalism Second edition转换⽣成语法导论:从原则参数到最简⽅案Radford.A Syntax:A Minimalist Introduction句法学:最简⽅案导论Radford.A Transformational Grammar:A First Course转换⽣成语法教程Smith.N Chomsky:Ideas and Ideals乔姆斯基:思想与理想Semantics语义学Lappin,S.(ed) The Handbook of Contemporary Semantic Theory当代语义理论指南Lyons,J Linguistic Semantics An Introduction语义学引论Saeed,J.I Semantics语义学Morphology 形态学Matthews.P.H.Morphology Second edition形态学Packard,J.L The Morphology of Chinese:A Linguistic and Cognitive Approach 汉语形态学:语⾔认知研究法Pragmatics 语⽤学Mey,J.L. Pragmatic:An Introduction Second edition语⽤学引论Levinson.S.C Pragmatics语⽤学Peccei,J.S Pragmatics语⽤学Sperber,D.et al Relevance:Communication and Cognition Second edition关联性:交际与认知Verschueren,J Understanding Pragmatics语⽤学新解Discourse Analysis话语分析Brown.G.et al Discourse Analysis话语分析Gee,J.P An Introduction to Discourse Analysis: Theory & Method话语分析⼊门:理论与⽅法Philosophy 0f Language语⾔哲学Austin,J.L How to Do Things with Words Second edition如何以⾔⾏事Grice.H.P Studies in the Way of Words⾔辞⽤法研究Searle,J.R Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language⾔语⾏为:语⾔哲学论Searle,J.R Expression and Meaning:Studies in the Theory of Speech Acts 表述和意义:⾔语⾏为研究Language 0rigin语⾔起源Aitchison,J. The Seeds of Speech:Language Origin and Evolution⾔语的萌发:语⾔起源与进化History of Linguistics语⾔学史Robins,R.H. A Short History of Linguistics Fourth edition语⾔学简史Lexicography词典学Bej 0int,H Modern Lexicography:An Introduction现代词典学⼊门Cowie.A.P English Dictionaries for Foreign Learners:A History英语学习词典史Hartmann.R.R.K.et al Dictionary of Lexicography词典学词典Stylistics⽂体学Leech.G.N A Linguistic Guide to English Poetry英诗学习指南:语⾔学的分析⽅法Leech.G.N.et al Style in Fiction:A Linguistic Introduction to EnglishFictional Prose⼩说⽂体论:英语⼩说的语⾔学⼊门Thomborrow,J.et al Patterns in Language:Stylistics for Students of Languageand Literature语⾔模式:⽂体学⼊门Wright,L.et al Stylistics:A Practical Coursebook 实⽤⽂体学教程Typology语⾔类型学Croft.W. Typology and Universals语⾔类型学与普遍语法特征Anthropological Linguistics⼈类语⾔学Foley,W. An Anthropological Linguistics: An Introduction⼈类语⾔学⼊门Sociolinguistics 社会语⾔学Coulmas,F.(ed) The Handbook of Sociolinguistics社会语⾔学通览Crystal.D English as a Global Language英语:全球通⽤语Fasold.R The Sociolinguistics of Language社会语⾔学Hudson.R.A Sociolinguistics Second edition社会语⾔学教程Wardhaugh,R Introduction to Sociolinguistics Third edition社会语⾔学引论Psycholinguistics⼼理语⾔学Aitchison,J The Articulate Mammal:An Introduction to PsycholinguisticsFourth edition 会说话的哺乳动物:⼼理语⾔学⼊门Carroll.D.W Psychology of Language Third edition语⾔⼼理学Intercultural Communication⽂化交际Samovar.L.A.et al Communication Between Cultures Second edition跨⽂化交际Scollon.R.et aI. Intercultural Communication:A Discourse Analysis跨⽂化交际:语篇分析法Translatology 翻译学Taylor Baker.M. In Other Words:A Coursebook on Translation换⾔之:翻译教程Bell.R.T Translation and Translating:Theory and Practice翻译与翻译过程:理论与实践Cognitive Linguistics认知语⾔学Taylor,J.R Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic TheorySecond edition 语⾔的范畴化:语⾔学理论中的类典型Ungerer,F.et al An Introduction to Cognitive Linguistics认知语⾔学⼊门Functional Linguistics功能语⾔学Bloor.T.et al The Functional Analysis of English:A Hallidayan Approach英语的功能分析:韩礼德模式Halliday,M.A.K An Introduction to functional Grammar Second edition功能语法导论Leech.G.N Halliday,M.A.K Language as Social Semiotic:The Social Interpretationof Language and Meaning作为社会符号的语⾔:从社会⾓度诠释语⾔与意义Halliday,M.A.K.et al Cohesive English英语的衔接Thompson.G Introducing Functional Grammar功能语法⼊门Historical Linguistics历史语⾔学Lehmann,W.P. Historical Linguistics:An Introduction Third edition历史语⾔学导论Trask.R.L Historical Linguistics历史语⾔学Corpus Linguistics语料库语⾔学Biber.D.et a1. Corpus Linguistics 语料库语⾔学Kennedv,G. An Introduction to Corpus Linguistics语料库语⾔学⼊门Statistics in Linguistics语⾔统计学Woods.A.et al. Statistics in Language Studies 语⾔研究中的统计学History of the English Language 英语史Baugh.A.C.et al A History of the English Language Fourth Edition英语史Freeborn.D From old EnglishtoStandardEnglishecond edition英语史:从古代英语到标准英语First Language Acquisition 第⼀语⾔习得Foster-Cohen,S.H. An Introduction to Child Language Development⼉童语⾔发展引论Goodluck.H. Language Acquisition:A Linguistic Introduction从语⾔学的⾓度看语⾔习得Peccel,J.S. Child Language New edition ⼉童语⾔Second Language Acquisition第⼆语⾔习得Cohen.A.D Strategies in Learning and Using a Second Language学习和运⽤第⼆语⾔的策略Cook.V Linguistics and Second Language Acquisition语⾔学和第⼆语⾔习得Cook.V Second Language Learning and Language Teaching Second edition 第⼆语⾔学习与教学James,C Errors in Language Learning and Use:Exploring Error Analysis 语⾔学习和语⾔使⽤中的错误:错误分析探讨Larsen-Freeman.D.et a1 An Introduction Second Language Acquisition Research第⼆语⾔习得研究概况Nunan.D Second Language Teaching and Learning第⼆语⾔教与学Reid,J.M Learning Styles in the ESL/EFL Classroom ESL/EFL英语课堂上的学习风格Richards,J.C.et al Reflective Teaching in Second Language Classrooms第⼆语⾔课堂教学反思Language Education语⾔教育Brown.H.D Principles of Language Learning and Teaching Third edition语⾔学习和语⾔教学的原则Brown.H.D Teaching by Principles: An Interactive Approach to LanguagePedagogy 根据原理教学:交互式语⾔教学Brown,J.D The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development语⾔教学⼤纲要素:课程设计系统法Harmer,J How to Teach English怎样教英语Hatch,E.et a1 Vocabulary, Semantics and Language Education词汇、语义学和语⾔教育Johnson,K An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching外语学习与教学导论Richards,J.et a1 Approaches and Methods in Language Teaching语⾔教学的流派Trudgill,P.et al International English Third edition英语:国际通⽤语Ur.P A Course in Language Teaching:Practice and Theory语⾔教学教程:实践与理论Research Method研究⽅法McDonotlgh,J.et al Research Methods for English Language Teachers英语教学科研⽅法Slade.C Form and Style:Research Papers,Reports,Theses Tenth edition如何写研究论⽂与学术报告Thomas,J.et al. (eds) Using Corpora,for Language Research⽤语料库研究语⾔Wray,A.et al Projects in Linguistics:A Practical Guide to Researching Language 语⾔学课题:语⾔研究实⽤指南Testing测试学Alderson,J.C.et al Language Test Construction and Evolution语⾔测试的设计与评估Bachman,L.F.et al Interfaces between Second Language Acquisition and LanguageTesting Research 第⼆语⾔习得与语⾔测试研究的接⼝Davies。

Understanding of Sociolinguistics1 Introduction (1)2 Some definitions of sociolinguistics (1)3 The scope of sociolinguistic study (2)4 The comment on Fishman’s definition of sociolinguistics (2)5 Conclusion (3)References (3)Abstract:Sociolinguistics has drawn more and more attention since it became an independent discipline in 1960s.But scholars from various disciplines look at sociolinguistics from different perspectives,and carry out sociolinguistic study in different ways.This paper tries to understand sociolinguistics in terms of its definitions and the scope of sociolinguistic study to point out the lack of comprehensiveness in Fishman’s view on the definition of sociolinguistics.Key words:sociolinguistics;definitions;scope;lack of comprehensiveness1 IntroductionThough the social aspect of language attracted early attention,it was not until the mid 1960s that sociolinguistics became an independent discipline with its representatives William Labor and Dell Hymes.It has become an indispensable course in linguistic study together with syntax,phonetics and phonology, semantics. etc..But scholars from various disciplines have different answers to the questions:‘What is sociolinguistics?’,‘What does the sociolinguist do?’,‘What content should be included in sociolinguistic study?’,and ‘What methods should be adopted in carrying out sociolinguistic study?’.Fishman argued that sociolinguistics is the name commonly given to the study of who speaks (or writes) what language (or what language variety) to whom and when and to what end (cited from Wardhaugh,R.1986:16).Before we make any comment on this view,it is necessary to have a basic knowledge about the definitions of sociolinguistics and the scope of sociolinguistic study.2 Some definitions of sociolinguisticsSociolinguistics is a cross—disciplinary subject.Linguists and sociolinguists are not the only researchers involved in studies of language in society.Scholars such as anthropologists,psychologists,educators,and planners have an interest too.They study the socio—cultural aspect of language from different angles and come up with different understanding.Peter Trudgill says that sociolinguistics is a science that combines linguistic and social concerns in varying degrees (cited from Fasold,R.1990:FS0).This view seems to p1ay sociolinguistics at a high level by considering it “a science”, but is vague in the failure to specify the “varying degrees”.William Labov defines sociolinguistics as the secular linguistics.While William Downes sees sociolinguistics as that branch of linguistics which studies just those properties of language and languages which require reference to social,including contextua1 factors in their explanation.To quote Holmes’ view,sociolinguistics is concerned with the relationship between language and the context in which it is used.Gumperz states that sociolinguistics is an attempt to find relations between social structure and linguistic structure and to observe any changes that occur.This definition covers a broad range,therefore is more inclusive of the scope of sociolinguistic study.Susan Pinlips in 1980 defines sociolinguistics b riefly as the ‘study of the ways in which a person’s speech conveys social information’.This view manifests that language is a social behavior.People’sdifferent choices of linguistic forms may reflect their different social background.Wolfson expresses his view by saying that sociolinguistics is the study of the interplay of linguistic,social,and cultural factors in human communication.In Longman Dictionary of Language Teaching &Applied Linguistics, sociolinguistics is defined as the study of language in relation to social factors, that is, social class,educational level and type of education, Age, sex,ethnic origins,etc.(Richard,J.C.1992:425).It seems that there is no agreement on the exact definition of sociolinguistics,just like what Dell Hymes has claimed:“Different people may have different understanding of the term ‘sociolinguistics’.Therefore,no one has the patent for its definition.”(cited in Fasold.1990:F 12) But however different views scholars hold,they are ready to agree at least one point.That is,sociolinguistics studies the relation between language and society.Whatever sociolinguistics is,it must be oriented toward both data and theory.But still scholars will come up with different answers to the question ‘What content should be included in sociolinguistic study?’.3 The scope of sociolinguistic studyWe can generally divide sociolinguistic study into the broad sense and the narrow sense.The former is also widely called the macro-sociolinguistics,and the latter micro-sociolinguistics.To make the division clear, Wolfson compared sociolinguistic study to a sort of telescope through which language behavior may be studied in its socio-cultural context.In looking through the small end of the telescope,we view speech at the level of face-to-face interaction,and this type of study is called micro-sociolinguistics.By looking through the large end of the sociolinguistic telescope,we are able to see the workings of language contact,choice,use,maintenance,and change at the social level,a field of study called the sociology of language or macro-sociolinguistics.Hudson in 1980 made a distinction between sociolinguistics and the sociology of language in stating that the former is the study of language in relation to society while the later is the study of society in relation to language(cited in Wardhaugh,R.1986:12-13). That is to say.sociolinguistics can be studied either from the perspective of language or from that of society.Hudson further argues that the influence which society exerts on language is the major concern of sociolinguistic study.Some scholars also classify sociolinguistic study into the theoretical research model and the practical research mode1.But no matter how scholars define and understand sociolinguistics,it is generally agreed that sociolinguistic study mainly deals with social variation, language varieties,the differences of language use conventions,and the socio-cultural factors that contribute to the variation, varieties and differences.Social variation in language including the variation of region,social class, register, style,age and sex has been one of the major focuses of sociolinguistics since its formation in the early 1960.Language variety has been and still is the main concern of sociolinguistics,but the scope of sociolinguistic study may be very wide such that it can cover almost everything.Sociolinguistics is an empirical science.it must be founded on an adequate data base.This requires that when we are considering sociolinguistics,we should take the various kinds of research methods Into account.It is better to collect data through observing naturally occurring linguistic events.The ethnomethodology makes one significant contribution to the development of sociolinguistic study.4 The comment on Fishman’s definition of so ciolinguisticsFishman says that sociolinguistics is the name commonly given to the study of who speaks(or writes)what language (or what language variety)to whom and when and to what end.The American sociolinguist Nessa Wolfson shares the similar view with Fishman in generalizing the scope of sociolinguistics to be‘Who says what to whom,when and how’(cited from Hudson.1980:F14).Brief as Fishman’s definition is,it includes the major elements in sociolinguistics:“what” representsthe language or language variety.“who”, “whom”, “when”and “to what end”represent those social variables.This may be better understood by considering the four components that influence linguistic choices,namely,the participants,the setting or social context of the interaction.the topic and the function(Holmes,Janet.1997:12).Hymes’s SPEAKING theory may also be adopted to account for Fishman’s definition to some extent.In spite of its brevity and reasonableness,this definition is not comprehensive enough to inform us the nature of sociolinguistics,the relationship between it and the sociology of language or other disciplines.Neither does it cover the broad range of the scope of sociolinguistic study.It looks at sociolinguistics from the viewpoint of interpersonal interactions,and covers social variation and language variety, thus belongs to the scope of micro-sociolinguistics.To mention only the language variety does not make the whole story.It also fails to mention the research methods and the theoretical base of sociolinguistic study.Therefore,Fishman’s definition can not provide us with an overall and thorough understanding of sociolinguistics.5 ConclusionThough scholars from various disciplines have shown great interest in the socio—cultural aspect of language,different researchers define sociolinguistics differently and come up with different understanding.In fact,sociolinguistic study is characterized by a wide variety or inclusiveness of its research scope.Cf.McGregor argues that as long as we are fully aware of this point,questions like “How to define sociolinguist ics?” and “What content should be included in sociolinguistic study?” seem to be not very imperative and important(quoted in Fasold,R.1990:F12).References1, Downes, William,1998.Language and Society【M】.2nd edition.Cambridge:CUP.2, Fasold,R.1 990 The Sociolinguistics【M】.Oxford:Blackwell Publishers Ltd.3, Holmes.Janet.I 997.An Introduction to Sociolinguistics【M】.New York:Longman Ltd.4, Hudson,R.A.1 980.Sociolinguistics【M】.2-edition.Cambridge:CUP.5, Richards,C.J.and Platt,J.and Platt,H.1 992.Longman Dictionary of Language Teaching&Applied Linguistics【M】.New York:Longman Ltd.6, Salzmann,Zdenek.1993.Language.Culture.& Social An Introduction to Linguistic Anthropology 【M】.Boulder:Westview Press,Inc.7, Trask,R.L.I999.Key Concepts in Language and Linguistics【M】.London;Routledge.8, Wardhaugh.R.1986.An Introduction to Sociolinguistics:Issues of Society and Schooling 【M】.Oxford:Basil Blackwel1.9, Wardhaugh.R.1998.An Introduction to Sociolinguistics【M】.3 edition.Oxford:Blackwel1.10, Wolfson,N.1989.Perspectives.Sociolinguistics and TESOL【M】.Cambridge:Newbury.。

Chapter 6 Language and Cognition1。

语言与认知6。

1.What is Cognition认知?a。

Mental processes,information processing b。

Mental process or faculty of knowing,including awareness,perception,reasoning, and judgment.2。

The formal approach:形式法structural patterns,including the study of morphological,syntactic, and lexical structure.The psychological approach心理法: language from the view of general systems ranging from perception,memory,attention,and reasoning.The conceptual approach:认知法:how language structures (processes &patterns)conceptual content。

6。

2.Psycholinguistics心理语言学The study of the relationships between linguistic behavior and mental activity.6.2.1 Language acquirement 语言习得① Holophrastic stage独词句阶段Two word stage双词句阶段 Stage of three—word utterances三词句阶段④ Fluent grammatical conversation stage6.2.2 Language comprehension理解Mental lexicon(心智词库):information about the properties of words,retrievable when understanding language For example, we may use morphological rules to decompose a complex word like rewritable the first few times we encounter it and after several exposures we may store and access it as a unit or word。

1. 《社会学导论》(Introduction to Sociology)- 作者:Anthony Giddens这本书是社会学入门的经典教材,介绍了社会学的基本概念、理论和方法,涵盖了社会结构、社会变迁、社会问题等方面的内容。

2. 《社会学的想象力》(The Sociological Imagination)- 作者:C. Wright Mills该书通过分析个人生活与社会历史之间的相互关系,展示了社会学的独特视角,帮助读者培养社会学的思维方式。

3. 《心理学与生活》(Psychology and Life)- 作者:Richard J. Gerrig这本书系统地介绍了心理学的各个领域,包括认知心理学、发展心理学、社会心理学等,涵盖了大量的实证研究和案例,深入浅出地阐述了心理学的基本原理。

4. 《社会心理学》(Social Psychology)- 作者:Elliot Aronson、Timothy D. Wilson、Robin M. Akert这本书介绍了社会心理学的核心概念和理论,旨在帮助读者理解个体与集体之间的互动关系、群体行为以及社会认知等方面的内容。

5. 《囚徒困境》(Prisoner's Dilemma)- 作者:William Poundstone该书以生动的故事和实例,讲述了博弈论在社会与心理行为中的应用。

通过解析“囚徒困境”,揭示了个人利益与集体利益之间的冲突和合作策略。

6. 《思考,快与慢》(Thinking, Fast and Slow)- 作者:Daniel Kahneman这本书由诺贝尔经济学奖得主撰写,介绍了人类思维和决策过程中存在的各种心理偏差和认知错误,帮助读者更好地理解人类行为背后的心理机制。

这只是一小部分优秀的社会学和心理学书籍,选择阅读时可以根据自己的兴趣和学习需求进行选择。

托福阅读TPO13(试题+答案+译文)第1篇:TypesofSocialGroups为了帮助大家备考托福阅读,提高成绩,下面小编给大家带来托福阅读TPO13(试题+答案+译文)第1篇:Types of Social Groups,希望大家喜欢!托福阅读原文Life places us in a complex web of relationships with other people. Our humanness arises out of these relationships in the course of social interaction. Moreover, our humanness must be sustained through social interaction—and fairly constantly so. When an association continues long enough for two people to become linked together by a relatively stable set of expectations, it is called a relationship.People are bound within relationships by two types of bonds: expressive ties and instrumental ties. Expressive ties are social links formed when we emotionally invest ourselves in and commit ourselves to other people. Through association with people who are meaningful to us, we achieve a sense of security, love, acceptance, companionship, and personal worth. Instrumental ties are social links formed when we cooperate with other people to achieve some goal. Occasionally, this may mean working with instead of against competitors. More often, we simply cooperate with others to reach some end without endowing the relationship with any larger significance.Sociologists have built on the distinction between expressive and instrumental ties to distinguish between two types of groups: primary and secondary. A primary group involves two or more people who enjoy a direct, intimate, cohesive relationship with one another. Expressive ties predominate in primary groups; weview the people as ends in themselves and valuable in their own right. A secondary group entails two or more people who are involved in an impersonal relationship and have come together for a specific, practical purpose. Instrumental ties predominate in secondary groups; we perceive people as means to ends rather than as ends in their own right. Sometimes primary group relationships evolve out of secondary group relationships. This happens in many work settings. People on the job often develop close relationships with coworkers as they come to share gripes, jokes, gossip, and satisfactions.A number of conditions enhance the likelihood that primary groups will arise. First, group size is important. We find it difficult to get to know people personally when they are milling about and dispersed in large groups. In small groups we have a better chance to initiate contact and establish rapport with them. Second, face-to-face contact allows us to size up others. Seeing and talking with one another in close physical proximity makes possible a subtle exchange of ideas and feelings. And third, the probability that we will develop primary group bonds increases as we have frequent and continuous contact. Our ties with people often deepen as we interact with them across time and gradually evolve interlocking habits and interests.Primary groups are fundamental to us and to society. First, primary groups are critical to the socialization process. Within them, infants and children are introduced to the ways of their society. Such groups are the breeding grounds in which we acquire the norms and values that equip us for social life. Sociologists view primary groups as bridges between individuals and the larger society because they transmit, mediate, and interpret a society's cultural patterns and provide the sense ofoneness so critical for social solidarity.Second, primary groups are fundamental because they provide the settings in which we meet most of our personal needs. Within them, we experience companionship, love, security, and an overall sense of well-being. Not surprisingly, sociologists find that the strength of a group's primary ties has implications for the group's functioning. For example, the stronger the primary group ties of a sports team playing together, the better their record is.Third, primary groups are fundamental because they serve as powerful instruments for social control. Their members command and dispense many of the rewards that are so vital to us and that make our lives seem worthwhile. Should the use of rewards fail, members can frequently win by rejecting or threatening to ostracize those who deviate from the primary group's norms. For instance, some social groups employ shunning (a person can remain in the community, but others are forbidden to interact with the person) as a device to bring into line individuals whose behavior goes beyond that allowed by the particular group. Even more important, primary groups define social reality for us by structuring our experiences. By providing us with definitions of situations, they elicit from our behavior that conforms to group-devised meanings. Primary groups, then, serve both as carriers of social norms and as enforcers of them.托福阅读试题1.The word “complex”(Paragraph 1)in the passage is closest in meaning toA.delicateB.elaborateC.privatemon2.According to paragraph 1, which of the following is true ofa relationship?A. It is a structure of associations with many people.B. It should be studied in the course of a social interaction.C. It places great demands on people.D. It develops gradually overtime.3.The word endowing in the passage(Paragraph 2)is closest in meaning toA.leavingB.exposingC. providingD. understanding4.Which of the following can be inferred about instrumental ties from the author's mention of working with competitors in paragraph 2?A. Instrumental ties can develop even in situations in which people would normally not cooperate.B.Instrumental ties require as much emotional investment as expressive ties.C. Instrumental ties involve security, love, and acceptance.D.Instrumental ties should be expected to be significant.5.According to paragraph 3, what do sociologists see as the main difference between primary and secondary groups?A.Primary groups consist of people working together, while secondary groups exist outside of work settings.B. In primary groups people are seen as means, while in secondary groups people are seen as ends.C. Primary groups involve personal relationships, while secondary groups are mainly practical in purpose.D.Primary groups are generally small, while secondary groups often contain more than two people.6.Which of the following can be inferred from the author's claim in paragraph 3 that primary group relationships sometimes evolve out of secondary group relationships?A.Secondary group relationships begin by being primary group relationships.B.A secondary group relationship that is highly visible quickly becomes a primary group relationship.C.Sociologists believe that only primary group relationships are important to society.D. Even in secondary groups, frequent communication serves to bring people into close relationships.7.The phrase “size up”in the passage(Paragraph 4)is closest in meaning toA.enlargeB.evaluateC. impressD. accept8.Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence(Paragraph 5)in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information.A.Sociologists think that cultural patterns establish connections between the individual and the larger society.B.Sociologists believe that individuals with a sense of oneness bridge the gap between society and primary groups.C.Sociologists think primary groups contribute to social solidarity because they help maintain a society's cultural patterns.D.Sociologists believe that the cultural patterns that providesocial solidarity arise as bridges from primary groups.9.This passage is developed primarily byA.drawing comparisons between theory and practiceB.presenting two opposing theoriesC.defining important concepts and providing examples of themD.discussing causes and their effects10.The word “deviate”in the passage(Paragraph 7)is closest in meaning toA.detractB.advanceC.selectD.depart11.According to paragraph 7, why would a social group use shunning?A.To enforce practice of the kinds of behavior acceptable to the groupB.To discourage offending individuals from remaining in the groupC.To commend and reward the behavior of the other members of the groupD.To decide which behavioral norms should be passed on to the next generation12. Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence could be added to the passage. Where would the sentence best fit? Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence could be added to the passage. People who do not live alone, for example, tend to make healthier life choices and develop fewer pathologies than people who live by themselves. Where would the sentence best fit?Second, primary groups are fundamental because they provide the settings in which we meet most of our personal needs. ■【A】Within them, we experience companionship, love, security, and an overall sense of well-being. ■【B】Not surprisingly, sociologists find that the strength of a group's primary ties has implications for the group's functioning. ■【C】For example, the stronger the primary group ties of a sports team playing together, the better their record is. ■【D】13.Directions: Complete the table below by selecting three answer choices that are characteristics of primary groups and two answer choices that are characteristics of secondary groups. This question is worth 3 points.A.Developing socially acceptable behaviorB. Working together against competitorsC.Experiencing pressure from outside forcesD.Viewing people as a means to an endE.Existing for practical purposesF.Providing meaning for life situationsG.Involving close relationships1 )Primary GroupsA B C D E F G2 )Secondary GroupsA B C D E F G托福阅读答案plex复杂的,所以B的elaborate正确。

新编简明英语语⾔学-Chapter-8-Language-and-society新编简明英语语⾔学-Chapter-8-Language-and-soc ietyChapter 8 Language and society语⾔和社会知识点:1.*Definition: sociolinguistics; regionaldialect; sociolect; idiolect; ReceivedPronunciation2.Relatedness between language and society3.*Varieties of language4.*Halliday’s register theory5.Degree of formality6.Standard Dialect7.# Pidgin and Creole8.*#Bilingualism vs. diglossia考核⽬标:识记:*Definition: sociolinguistics; regional dialect; sociolect; idiolect; Received Pronunciation领会:Relatedness between language and society; Varieties of language; Degree of formality; Degree of formality; Standard Dialect; Pidgin and Creole简单应⽤:Bilingualism vs. diglossia综合应⽤:Halliday’s register theory⼀、定义1.Sociolinguistics 社会语⾔学: is s the sub-field of linguistics that studies relation between language and society, between the ues of language and the social structures in which the users of lamguage live. 社会语⾔学是语⾔学中的⼀个次领域,它研究语⾔与社会的关系,以及语⾔的运⽤和语⾔使⽤者所在的社会结构之间的关系。

雅思写作范文精读The Importance of Reading。

Reading is an essential skill that plays a crucial role in our lives. It not only helps us to gain knowledge and information but also improves our language skills, critical thinking, and creativity. In this essay, I will discuss the importance of reading and how it benefits individuals and society as a whole.Firstly, reading is a fundamental skill that is necessary for success in both academic and professional life. In today's digital age, where information is readily available at our fingertips, being able to read and comprehend complex texts is more important than ever. Whether it's studying for exams, conducting research, or simply understanding instructions at work, the ability to read effectively is a key factor in achieving success.Furthermore, reading has the power to expand ourknowledge and broaden our horizons. Through books, articles, and other written materials, we can learn about different cultures, historical events, and scientific discoveries. This not only enriches our understanding of the world but also fosters empathy and tolerance towards others. In addition, reading can also stimulate our imagination and creativity, allowing us to escape into different worlds and explore new ideas.Moreover, reading is a great way to improve our language skills. By exposing ourselves to a wide range of vocabulary and sentence structures, we can enhance our writing and communication abilities. This is particularly important for non-native English speakers who can use reading as a tool to improve their language proficiency.In addition to these individual benefits, reading also has a positive impact on society as a whole. Studies have shown that countries with higher literacy rates tend tohave lower crime rates and better overall health outcomes. This is because reading promotes critical thinking,problem-solving, and a greater understanding of complexissues, which are all essential for a well-functioning society.In conclusion, reading is a vital skill that has numerous benefits for individuals and society. It not only helps us to acquire knowledge and information but also improves our language skills, critical thinking, and creativity. Therefore, it is important for everyone to cultivate a habit of reading regularly in order to reap the many rewards that it offers.。

the socical activity and study(社会学习活动)_400字Every body knows that study is one of the most important things for the young peopleand a lot of people think that youngmen should study everyday to get a good score.But I do not agree with such an idea my opinion is the social activity and study are good friends.I have 3 main aspects to support my idea.Firstlythe purpose of study is to do more contributions to the society is to serve for the work.We learn more and more things in order to work easier and easier in the future so social activity is the checking standard of study. Secondly the social activity can make us know what is our weak point and what we should learn in the future. For example if I can not use computer in my social work I must ask myself to learn it well so as to improve my work.Finally the social activity is also a kind of rest for us after study.From what has talked abovewe can safely draw a conclusion that the social activity is a good partner of study we should make use of the relations between them to create a good future.。

.sg/Electronic Journal of Foreign Language T eaching2005, V ol. 2, No. 2, pp. 74-78© Centre for Language StudiesNational University of SingaporeReview of “Sociolinguistics: The Essential Readings”《社会语言学:经典选读》评介Title Sociolinguistics: The Essential Readings 《社会语言学:经典选读》Editors Christina Bratt Paulston & G. Richard TuckerY ear of Publication 2003ISBN 0-631-22717-2No. of Pages xviii+502pPlace of Publication OxfordPublisher BlackwellReviewed by Jingquan Li《社会语言学:经典选读》(Sociolinguistics: The Essential Readings)由美国匹兹堡大学荣誉退休语言学教授Christina Bratt Paulston和美国卡内基美隆大学应用语言学教授、现代语言系主任G. Richard Tucker编写并作序,汇集28位社会语言学家影响深远的研究成果而成。

对于对社会语言学感兴趣的学生和老师来说,这是一个非常优秀的最新入门读本,由11个部分组成,共收录29篇论文,多数是再版,每个部分的首篇论文都是该子域的经典之作,接下来的论文大部分年代较近,是过去近50年社会语言学研究者的力作,其中一些专门为这个读本而作。

编者认为,每个部分都代表了社会语言学研究的一个主要领域。

每个部分都包括编者的导言,在导言末尾还列出了推荐阅读的文献目录;每个部分由1篇到6篇社会语言学特定领域经典研究论文组成;每个部分完结时还专辟一页空间,列出一些讨论题和活动实例。

该书封底如是说:“这本论文集有助于界定社会语言学领域”,弄清了社会语言学的来龙去脉,帮助学生理解社会语言学研究发展的历程和成就,为将来的研究奠定了基础。

本文将逐一介绍每个部分的主要内容,并对全书做出较为客观的评价。

第一部分涉及社会语言学史,包括Roger W. Shuy(1990)的“美国社会语言学简史:1949-1989”(A Brief History of American Sociolinguistics: 1949-1989)和Louis-Jean Calvet1的“欧洲社会语言学渊源反思”(Reflections on the Origins of Sociolinguistics in Europe)。

这个以历史为指向的部分表明了社会语言学领域相对较新的研究范围,指出它是从人类学、民族学、社会学和语言学等相关学科发展而来的,明确地把过去和现在联系起来,为该书其余部分提供了一个概括性、说明性的背景。

文中对某些时代政治的讨论很有趣,如Shuy对1960年代美国种族歧视问题的讨论和Calvet对前苏联马克思主义的讨论。

这些讨论引起了语言学家对社会语言学所研究问题的讨论,如方言的差异问题和同文同种民族、社会阶级与方言之间的关系问题等。

第二部分是说话的民族志学,共两章。

编者突出了Dell Hymes(1986)影响力极高的“语言与社会生活的交互模型”(Models of Interaction of Language and Social Life)及交际能力组成部分的重要性。

Hymes(1986)提出了一个关于描述单个社团和团体的理论,以包括整个言语社团。

他认为这个言语社团有两层含义:言语社团共有言语操行与解释的规则,共有解释至少一种语言变体的规则。

在“我Review of “Sociolinguistics: The Essential Readings” 75(Lands I Came to Sing: Negotiating 来为之歌唱的土地:在托斯卡纳Contrasto表演诗歌中磋商身份与地方”Identities and Places in the Tuscan Contrasto)里,V alentina Pagliai(2000)详细描绘了意大利托斯卡纳言语社团的Contrasto表演诗歌传统。

这是一种在节日等公共事件中进行的戏谑取笑活动,由两名对手进行激烈的赛诗辩论。

这种戏谑取笑表明参与者共有一套行为规则,他们都是通过歌唱和表演来戏谑取笑对方,或许他们还共有一种语言变体。

然而,作为一个同质言语社团,他们却通过叫出所来之地的名字的方式非常具体地确定自己的身份,因此Hymes的言语社团的范围可以缩小到一个非常小的地理区域。

阅读这一章,通过思索这种表演性诗歌,读者可以领会到语言表现和磋商地名、种族身份意义的方式。

第三部分是本书篇幅最大的一节,探讨语用问题,显示了社会语言学研究范围之广,包括6篇论文,分为4个小部分:叙事与语篇分析(3篇)、会话分析(1篇)、称谓研究(1篇)和言语行为(1篇)。

在“叙事分析:个人经历的口头版”(Narrative Analysis: Oral V ersions of Personal Experience)中,William Labov & Joshua W aletsky(1967)详细描述了叙事分析领域的早期创新。

在“叙事分析:三十年之后”(Narrative Analysis: Thirty Y ears Later)里,Emmanuel A. Schegloff(1997)对三十年来人们在理解记叙文时出现的文化多样性和差异作了深邃的思考。

在“叙事结构:新西兰毛利人与白种人讲故事时的一些差异”(Narrative Structure: Some Contrasts between Maori and Pakeha Story-telling)里,Janet Holmes (1998)运用她的结构框架集中讨论这两类人在非正式对话语境中讲述故事时反映出的文化差异。

虽然Labov & W aletzky(1967)的论文为今天的叙事分析研究做了重要的铺垫,Schegloff(1997)所做的批评让我们了解到在叙事分析方面研究者已经做了什么,还有什么需要我们去做。

在Holmes(1998)里,我们可以看到Labov的影响。

在“语境化惯例”(Contextualization Conventions)里,John Gumperz (1982)考察了不同的英语变体中的语言变量,认为它们是文化规范和韵律学与句法学互动的产物,分析了不同英语变体的对话,主要是讲英语的美国人与印度人之间的对话,以便发现因语言造成的跨文化交际失误。

Roger Brown & Albert Gilman(1960)在“表示权力与亲疏关系的代词”(The Pronouns of Power and Solidarity)一文中集中讨论表示权力或亲疏关系的代词的形式与使用,还探讨了称呼语代词tu与vous的可能历史以及代词的选择与等级(或权力大小)的选择的互动关系。

最后一小部分是Janet Holmes(1998)的“恭维:一种积极的礼貌策略”(Complimenting: A Positive Politeness Strategy),考察了男女之间的恭维言语行为,发现这些恭维语也被当作高压攻势(power play)而使用,而且能够反映出文化和性别方面的诸多信息。

第四部分涉及语言与性别,共两篇论文。

在导言中,语言与性别被置于女权运动这个更大的框架之中,还提到了社会语言学以外对该领域做出贡献的一些名人,如法国作家、女权运动者Simone de Beauvoir。

该导言指出了将来研究的方向,揭示了目前研究中的空白,如社会团体内部的变异。

第一篇节选自Robin Lakoff(1973/1975)的论文“语言与妇女的地位”(Selections from Language and W oman's Place)。

虽然此文标志着语言与性别的女权主义研究的开始,为其他研究提供了灵感,但今天回过头来看,它却缺乏实证效度,看起来频具讽刺意味。

在“语言策略的相对性:对性别宰制中的权力与亲疏关系的再思考”(The Relativity of Linguistic Strategies: Rethinking Power and Solidarity in Gender Dominance)一文中,Deborah T annen(1994)讨论了说话人在不同语境中的说话方式所具有的功能。

第五部分的焦点是语言与变异,编者将其与地理方言学和语言地理学联系起来。

第一篇论文是William Labov(1975)的“一些社会语言学原则”(Some Sociolinguistic Principles),足见Labov对当前社会语言学研究的深远影响。

Labov文中提出了变异语言学的一些操作性原则。

Labov在第249页说到:“在我们训练工人阶级全盘照搬中产阶级的言语模式之前,这种语体的哪些方面学习起来有实用性、哪些是具有威望和时尚的事情,这些问题值得一问……但不幸的是,我们尚未开始回答这些问题。

”或许第二篇论文W alt W olfram(2000)的“论构建本土语方言规范”(On Constructing V ernacular Dialect Norms)在回答这些问题方面迈出了一步。

编者对W olfram在232页提出的“本土语怎样……就变成Jingquan Li76了规范的语言”问题作出了质疑,但他们的理由似乎并不明朗,或许是W olfram深刻的洞察力让他们(The Linguistic 感到惊讶。

最后一篇论文是Barbara Johnstone(1991)的“一次美国民意调查中的语言个体”Individual in an American Public-Opinion Survey),把社会语言学研究置于个人层面,讨论了民意调查者对话的个体性,为说明个体变异的重要性提供了重要佐证。

第六部分涉及皮钦语和克里奥尔语。

编者在导言中指出,社会语言学原理已应用于这两个领域的研究;我们还可作以补充,人类学原理与方法也与皮钦语和克里奥尔语的研究有关,特别是在19世纪和20世纪早期。

收录的唯一文章是John E. Reinecke(1937)的“作为边缘语言的贸易行话与克里奥尔语方言”(Trade Jargons and Creole Dialects as Marginal Languages),是皮钦语和克里奥尔语研究领域的早期名作,具有开创性。