文言文固定句式翻译版图文稿

- 格式:docx

- 大小:73.38 KB

- 文档页数:8

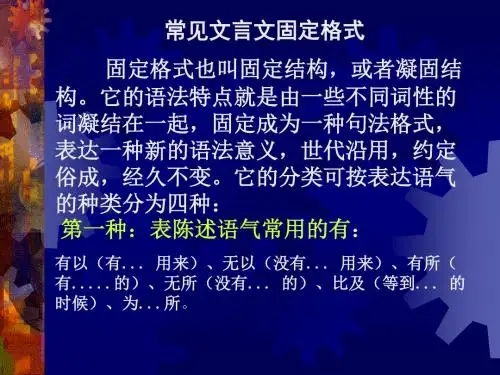

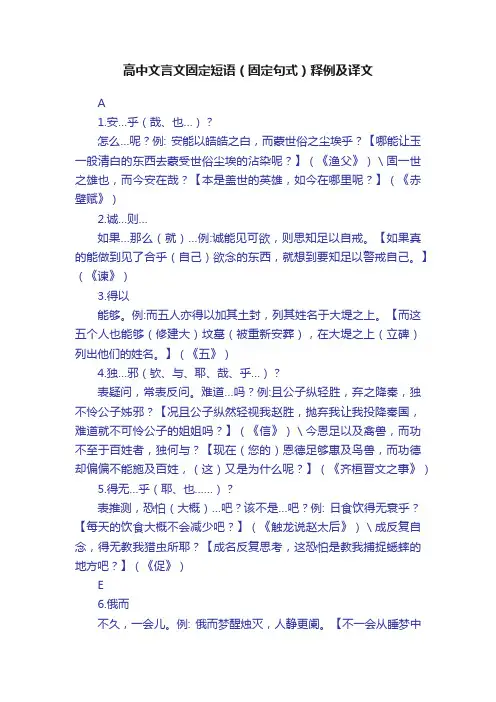

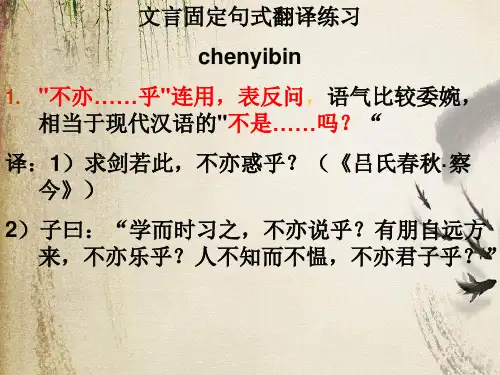

高中文言文固定短语(固定句式)释例及译文A1.安…乎(哉、也…)?怎么…呢?例: 安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?【哪能让玉一般清白的东西去蒙受世俗尘埃的沾染呢?】(《渔父》)\固一世之雄也,而今安在哉?【本是盖世的英雄,如今在哪里呢?】(《赤壁赋》)2.诚…则…如果…那么(就)…例:诚能见可欲,则思知足以自戒。

【如果真的能做到见了合乎(自己)欲念的东西,就想到要知足以警戒自己。

】(《谏》)3.得以能够。

例:而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上。

【而这五个人也能够(修建大)坟墓(被重新安葬),在大堤之上(立碑)列出他们的姓名。

】(《五》)4.独…邪(欤、与、耶、哉、乎…)?表疑问,常表反问。

难道…吗?例:且公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊邪?【况且公子纵然轻视我赵胜,抛弃我让我投降秦国,难道就不可怜公子的姐姐吗?】(《信》)\今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?【现在(您的)恩德足够惠及鸟兽,而功德却偏偏不能施及百姓,(这)又是为什么呢?】(《齐桓晋文之事》)5.得无…乎(耶、也……)?表推测,恐怕(大概)…吧?该不是…吧?例: 日食饮得无衰乎?【每天的饮食大概不会减少吧?】(《触龙说赵太后》)\成反复自念,得无教我猎虫所耶?【成名反复思考,这恐怕是教我捕捉蟋蟀的地方吧?】(《促》)E6.俄而不久,一会儿。

例: 俄而梦醒烛灭,人静更阑。

【不一会从睡梦中醒来,吹灭蜡烛,夜深人静。

】(《山庄玩月记》)\俄而近窗来窥,目光睒闪。

【不一会靠近窗户来偷看,目光明亮闪烁。

】(《聂小倩》)7.而况何况,况且。

例:臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?【臣虽然十分愚笨,(也)知道那是不可能的,更何况明智的人呢?】(《谏》)8.而已罢了。

例:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过如此罢了。

】(《劝》)9.不(否)…则…如果不…就…例:不效则治臣之罪。

【如果不成功就对下臣论罪惩治。

![高考复习文言文固定句式PPT1[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/38e199f1d0d233d4b14e69eb.webp)

![高考复习文言文固定句式及翻译练习PPT[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/84f8fdac28ea81c758f578f0.webp)

15种文言固定句式D下达命令人民就会行动;他自身不端正,即使下达命令他的百姓也不会听从。

’大概说的就是李将军这样的人吧!”)4.得无……乎?得无……耶?这是一种表揣测疑问语气的固定格式,表示对某种情况的推测。

应译为现代汉语的下面三种格式:恐怕……吧;莫非……吧;该不会……吧这种格式在古文中出现的频率也是相当高的。

请看下面的例子:①览物之情,得无异乎?《岳阳楼记》(看到自然景物所产生的思想感情,恐怕不一样吧?)②得无教我猎虫所耶?《促织》(莫非告诉我捕捉蟋蟀的地方吧?)③若辈得无苦贫乎?《记王忠肃公翱事》(你们恐怕被穷困所苦吧?)④得无楚之水土使民善盗耶?《晏子使楚》(莫非楚国的水土使老百姓善于偷盗吧?)⑤日饮食得无衰乎?《触龙说赵太后》(每天的饮食该不会减少吧?)5.奈……何如……何若……何这三个格式的用法是一样的,都表示怎样对待或处置某人某事。

需要强调的是,“奈”、“如”、“若”是动词,含有“对付”、“处置”、“办理”一类的意思;而“何”则是补语,作“怎么”、“怎样”讲。

在中间插入的内容属于“奈”、“如”、“若”的宾语。

整个格式可译为“把……怎么样”,或“对……怎么办”。

先看下面例句。

①以君之力,曾不能损魁父之丘,如王屋、太行何?(《愚公移山》)②试问古来几曾见破镜能重圆?则较死为苦也,将奈之何?(《与妻书》)③力拔山兮气盖世,时不力兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何?虞兮虞兮奈若何?(《垓下歌》)上面的三个例句中加线的句子应分别译为:①把太行山和王屋山能怎么样呢?②(我们)对这种情况怎么办呢?③虞姬虞姬把你怎么样呢?6.何有于……?这是一种表反问的固定格式。

需要强调的是,这种格式究其实质是两种特殊句式的紧缩和移位。

一是由介词“于”与它的宾语构成的介宾短语后置,在原句作补语,翻译过来必须还原到动词谓语之前充当状语;一是疑问句中疑问代词作宾语谓宾前置,也就是说“有”的宾语是疑问代词“何”,它前置了,在翻译的时候,也必须还原到“有”的前面。

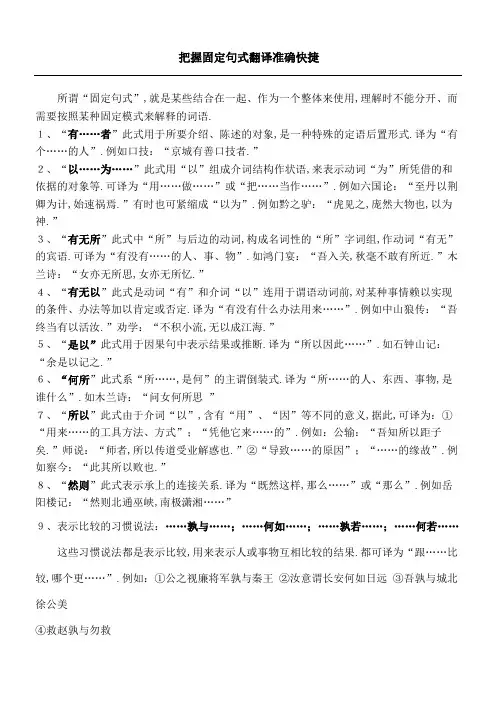

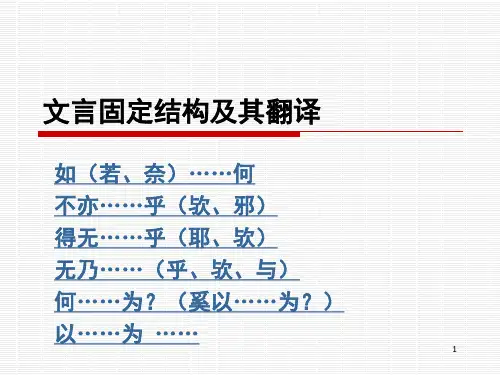

把握固定句式翻译准确快捷所谓“固定句式”,就是某些结合在一起、作为一个整体来使用,理解时不能分开、而需要按照某种固定模式来解释的词语.1、“有……者”此式用于所要介绍、陈述的对象,是一种特殊的定语后置形式.译为“有个……的人”.例如口技:“京城有善口技者.”2、“以……为……”此式用“以”组成介词结构作状语,来表示动词“为”所凭借的和依据的对象等.可译为“用……做……”或“把……当作……”.例如六国论:“至丹以荆卿为计,始速祸焉.”有时也可紧缩成“以为”.例如黔之驴:“虎见之,庞然大物也,以为神.”3、“有无所”此式中“所”与后边的动词,构成名词性的“所”字词组,作动词“有无”的宾语.可译为“有没有……的人、事、物”.如鸿门宴:“吾入关,秋毫不敢有所近.”木兰诗:“女亦无所思,女亦无所忆.”4、“有无以”此式是动词“有”和介词“以”连用于谓语动词前,对某种事情赖以实现的条件、办法等加以肯定或否定.译为“有没有什么办法用来……”.例如中山狼传:“吾终当有以活汝.”劝学:“不积小流,无以成江海.”5、“是以”此式用于因果句中表示结果或推断.译为“所以因此……”.如石钟山记:“余是以记之.”6、“何所”此式系“所……,是何”的主谓倒装式.译为“所……的人、东西、事物,是谁什么”.如木兰诗:“问女何所思”7、“所以”此式由于介词“以”,含有“用”、“因”等不同的意义,据此,可译为:①“用来……的工具方法、方式”;“凭他它来……的”.例如:公输:“吾知所以距子矣.”师说:“师者,所以传道受业解惑也.”②“导致……的原因”;“……的缘故”.例如察今:“此其所以败也.”8、“然则”此式表示承上的连接关系.译为“既然这样,那么……”或“那么”.例如岳阳楼记:“然则北通巫峡,南极潇湘……”9、表示比较的习惯说法:……孰与……;……何如……;……孰若……;……何若……这些习惯说法都是表示比较,用来表示人或事物互相比较的结果.都可译为“跟……比较,哪个更……”.例如:①公之视廉将军孰与秦王②汝意谓长安何如日远③吾孰与城北徐公美④救赵孰与勿救“孰与”此式表示比较和选择.译为“与……比,哪一个……”.邹忌讽齐王纳谏“我孰与城北徐公美”10、“何……之有”此式系“有何……”的倒装,借助“之”字把宾语提到前面.可以译为“有什么……呢”例如:公输:“宋何罪之有”11、“无乃……乎”此式表示用委婉的语气对某一情况事情加以推测商榷.译为“恐怕只怕……吧”.例如崤之战:“师劳力竭,远主备之,无乃不可乎”12、“不亦……乎”此式表示委婉的反问语气.译为“不也是……吗”或“岂不是……吗”.如卖油翁:“吾射不亦精乎”13、“得无……乎耶”此式表示对某种情况的推测或诘问.译为“恐怕……吧”或“莫非……吧”.如岳阳楼记:“览物之情,得无异乎”促织:“得无教我猎虫所耶”14、“得非……与”“岂非……与”,表反反问,相当于“难道不是……吗”例如:得非诸侯之盛强,末大不掉之咎与柳宗元封建论15、“如若、奈……何”此式表示对某事人、物怎样对待或处置.译为“把……怎么样”或“对……怎么办”.如愚公移山:“如太行王屋何”西门豹治邺:“巫妪、三老不来还,奈之何”15、“何为”此式多用于询问,有时也用于反问.译为“为什么”.如史记·淮阴侯列传:“上笑曰:‘多多益善,何为为我擒’”16、“何以……为”此式用于反问.可译为“还用……做什么”、“要……干什么”或者“有什么……呢”.例如汉书·霍去病传:“匈奴未灭,何以家为”有时“以”可以省略,变成“何……为”形式.译为“要……干什么”.如项羽本记:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为”17、“与其……孰若”此式表示语意的选择.可译为“与其……不如”.如冯婉贞:“与其坐而等亡,孰若起而拯之”18、“之谓也”此式既可用于句末,又可用于句中.用于句末,表示总结性判断.译为“说的就是……啊”.如果用于句中,省去“也”,变为“之谓”,当是另一种译法.译为“这就叫做……”.如齐桓晋文之事中的两例:“……夫子之谓也.”和“此之谓失其本心.”其……之谓也:大概说的就是……吧19、“何有于”此式中动词“有”,带上了一个前置宾语“何”,又用介词“于”和它后面的名词、代词所组成的介词结构加以修饰.译为“对于……来说,又有什么呢”.如论语·述而:“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉”20、“既……且又、亦”此式表示二者兼有及语意的递进.译为“既……又……”.如诗经·小雅:“丧乱既平,既安且宁.”四表示感叹的习惯说法21、何其……:可译为“怎么那么……”或“为什么这么……”.例如:①观庆父及叔牙、闵公之际,何其乱也②赐,汝来何其晚也22、何……之……:可译为“怎么……这么……”或“怎么这么……”,也可译为“怎么那么……”或“为什么这么……”.例如:①足下不欲破袁氏也,何言之不实也②观大夫类有道术者,今何言之陋也23、“焉哉”,表感叹语气,相当于“吧”,“焉”不起作用.例如:反是不思,亦已焉哉诗经·氓浅谈高考文言文断句的解题技巧一、找虚词,定句读古人写文章,不用标点符号,他们明辨句读,虚词就成了重要的标志.尤其是一些语气词和连词的前后,往往是该断句的地方.文言文中,“夫、惟、盖、凡、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;而“乎、哉、也、矣、欤、焉”等语气词经常出现在句尾;而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中.根据这些特点,有助于断句.例如:于是余有叹焉\古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽\往往有得\以其求思之深而无不在也\夫夷以近\则游者众\险以远\则至者少\而世之奇伟瑰怪非常之观\常在于险远\而人之所罕至焉\故非有志者不能至也.王安石游褒禅山记我们通过熟读语段可知,本语段中可置于句末的虚词有:焉、也、焉、也;置于句首的有:夫;分句首的有:以、则、则、而、而、故.这一语段,共有18处标点,可依据虚词来断句的就有10处之多,如果不考虑中间两处并列词语“天地∕山川∕草木∕虫鱼∕鸟兽”与“奇伟∕瑰怪∕非常之观”,这道断句题基本上可以根据找虚词的方法一次性解决了.二、找名词代词,定句读和现代汉语一样,名词或代词一般也常常作句子的主语和宾语,因此找出文中反复出现的名词或代词,就可以确定停顿的位置.需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了.例如赤壁之战中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了.例如:孟子曰:“今之事君者曰:‘我能为君辟土地,充府库.’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也.君不向道,不志于仁,而求富之,是富桀①也.‘我能为君约与国,战必克之.’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也.君不向道,不志于仁,而求为之强战,是辅桀也.由今之道\无变今之俗\虽与之天下\不能一朝居也.”译文:孟子说:“如今服事国君的人都说:‘我能为国君开拓土地,充实府库.’如今所说的好巨子,正是古代所说的残害百姓的人.国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他富有,这等于是去让夏桀富有.又说:‘我能够替国君邀约盟国,每战一定胜利.’如令所说的好臣于,正是古代所说的残害百姓的人.国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他武力强大,这等于是去帮助夏桀.从当今这样的道路走下去,不改变当今的风俗习气,即便把整个天下给他,也是一天都坐不稳的句中的名词有“道、俗、天下”等,找出了这几个名词,句子就断开了.三、察对话,定句读文言文中对话、引文常常用“曰”“云”为标志,两人对话,一般在第一次问答出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略.遇到对话,根据上下文判断对话双方,来断句.例如鸿门宴中有这么一句:沛公曰孰与君少张良曰长于臣沛公曰君为我呼入吾得兄事之鸿门宴这里总共三句话,能直接用“曰”断开的就有三处,其余的可根据名词标志断开.四、依总分,定句读文言文中,也往往有总分、分总的形式,我们自然可以据此进行断句.例如:孔子曰益者三乐损者三乐乐节礼乐乐道人之善乐多贤友益矣乐骄乐乐佚游乐宴乐损矣.论语卷八熟读这句话,我们可发现句中提到了“益者三乐”“损者三乐”这两个总说的句子,继而分别阐述各是哪三乐,也就是说这是一种总分关系,这样问题就好办了.★五、据修辞,定句读文言文也是讲究修辞的,顶真、排比、对偶、对称、反复是文言文中常见的修辞方法.句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点.利用这两大特点,我们就可以比较好地断句.比如:顶真——顶真是文言文中常见的形式.句子前后相承,前一句作宾语的词,在后一句中又作了主语.例如:1具告沛公∕沛公大惊.鸿门宴2秦王坐章台见相如∕相如奉璧奏秦王∕秦王大喜,传以示美人及左右∕左右皆呼万岁.廉颇蔺相如列传这两个例句中都有紧密相连的相同的词语,我们就可以根据顶真这一修辞来考虑句读.对称对偶——对称是文言文中常见的修辞手法,句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点.这一特点,又为我们断句提供了方便.例如:中山君喟然而仰叹曰:“与不期众少其于当厄怨不期深浅其于伤心吾以一杯羊羹亡国以一壶餐得士二人.”战国策中山策句中出现了多个对称句.“与不期众少”与“怨不期深浅”;“其于当厄”与“其于伤心”;“以一杯羊羹亡国”与“以一壶餐得士二人”,我们只要注意到了这些对称句,断句就迎刃而解了.反复——反复,特别是间隔反复,在文言文中是相当常见的修辞方法.例如邹忌讽齐王纳谏中“我孰与城北徐公美”“吾孰与徐公美”“我与徐公孰美”这几句在文章中间隔反复出现,抓住这一特点,自然有助于断句.六、辨句式,定句读文言文中的句式特别是文言文的固定结构可以帮助我们断句.比如:“……者,……也”是典型的判断句式有些省略“者”或“也”的判断句,或表示判断关系的词,如“为、乃、即、则”等,都可以为我们断句提供帮助;“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等反问句式;“为……所……”“受……于……”“见……于……”等被动句式;还有“如……何”“况……乎”“何以……为”等固定句式.这些都是我们断句时很好的“帮手”.1学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎人不知而不愠不亦君子乎论语句子中的“不……乎”这一句式显而易见地帮我们做好了这一题.2呜呼其信然邪其梦邪其传之非其真邪祭十二郎文这个句子中的“其……邪”句式很清楚地为我们解答了问题.当然,这些所谓的断句方法并不能孤立运用,而应该是多管齐下,综合运用,才能奏效.例如:子墨子曰万事莫贵于义今谓人曰予子冠履而断子之手足子为之乎必不为何故则冠履不若手足之贵也又曰予子天下而杀子之身子为之乎必不为何故则天下不若身之贵也争一言以相杀是贵义于其身也.这段话可断为十六句.其中借助语末助词“也”和“乎”可断五句;借助表示对话关系的“曰”可断三句;借助疑问语气词“何”可断两句;借助“子”放在句首作主语可断两句;借助前后相似的对偶句可断两句;借助先总后分再总的论述方式,又可断两句.至此可以断完十六句.子墨子曰\万事莫贵于义\今谓人曰\予子冠履而断子手足\子为子乎\必不为\何故\则冠履不若手足之贵也\又曰\予子天下而杀子之身\子为乎\必不为\何故\则天下不若身之贵也\争一言以相杀\是义贵于其身也\故曰\万事莫贵于义也墨子·贵义译文:墨子说:"世间所有的事情没有比义更贵重的.现在有人说:'我给你帽子和鞋,砍断你的手脚,你肯干吗'你一定不肯干.这是什么原因是因为鞋帽不如你的手足贵重啊又说:'给你天下,杀死你,你肯干吗'你也一定不干,这是什么原因原因是天下不如你身体贵重啊.为一句话而争斗,以至互相残杀,这是由于义比他们的身体贵重啊所以说:世间所有的事情,没有比义更重要的了".。

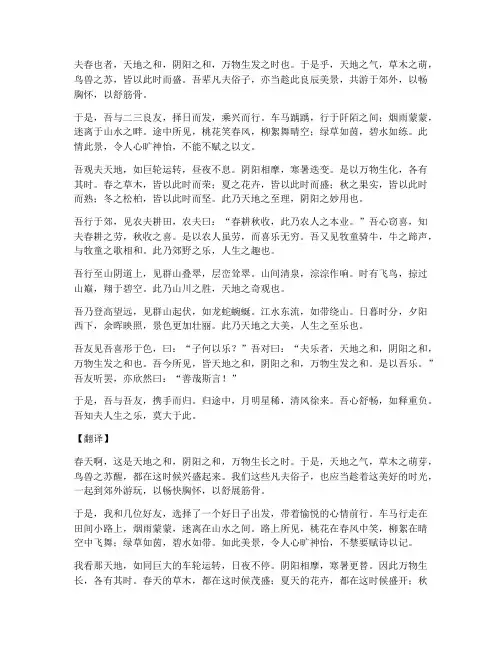

夫春也者,天地之和,阴阳之和,万物生发之时也。

于是乎,天地之气,草木之萌,鸟兽之苏,皆以此时而盛。

吾辈凡夫俗子,亦当趁此良辰美景,共游于郊外,以畅胸怀,以舒筋骨。

于是,吾与二三良友,择日而发,乘兴而行。

车马踽踽,行于阡陌之间;烟雨蒙蒙,迷离于山水之畔。

途中所见,桃花笑春风,柳絮舞晴空;绿草如茵,碧水如练。

此情此景,令人心旷神怡,不能不赋之以文。

吾观夫天地,如巨轮运转,昼夜不息。

阴阳相摩,寒暑迭变。

是以万物生化,各有其时。

春之草木,皆以此时而荣;夏之花卉,皆以此时而盛;秋之果实,皆以此时而熟;冬之松柏,皆以此时而坚。

此乃天地之至理,阴阳之妙用也。

吾行于郊,见农夫耕田,农夫曰:“春耕秋收,此乃农人之本业。

”吾心窃喜,知夫春耕之劳,秋收之喜。

是以农人虽劳,而喜乐无穷。

吾又见牧童骑牛,牛之蹄声,与牧童之歌相和。

此乃郊野之乐,人生之趣也。

吾行至山阴道上,见群山叠翠,层峦耸翠。

山间清泉,淙淙作响。

时有飞鸟,掠过山巅,翔于碧空。

此乃山川之胜,天地之奇观也。

吾乃登高望远,见群山起伏,如龙蛇蜿蜒。

江水东流,如带绕山。

日暮时分,夕阳西下,余晖映照,景色更加壮丽。

此乃天地之大美,人生之至乐也。

吾友见吾喜形于色,曰:“子何以乐?”吾对曰:“夫乐者,天地之和,阴阳之和,万物生发之和也。

吾今所见,皆天地之和,阴阳之和,万物生发之和。

是以吾乐。

”吾友听罢,亦欣然曰:“善哉斯言!”于是,吾与吾友,携手而归。

归途中,月明星稀,清风徐来。

吾心舒畅,如释重负。

吾知夫人生之乐,莫大于此。

【翻译】春天啊,这是天地之和,阴阳之和,万物生长之时。

于是,天地之气,草木之萌芽,鸟兽之苏醒,都在这时候兴盛起来。

我们这些凡夫俗子,也应当趁着这美好的时光,一起到郊外游玩,以畅快胸怀,以舒展筋骨。

于是,我和几位好友,选择了一个好日子出发,带着愉悦的心情前行。

车马行走在田间小路上,烟雨蒙蒙,迷离在山水之间。

路上所见,桃花在春风中笑,柳絮在晴空中飞舞;绿草如茵,碧水如带。

常见的疑难固定格式:1•“……之谓也”(用在句末,表示总结性判断的固定结构,又是宾语前置的结构。

的就是……”或“大概说的就是 ……吧”。

“……之1胃……”(用在句中,宾语在“谓”的后边,这里的“之”是助词,用在主谓之间,取 消句子的独立性)一一“……叫作……”、“……称作……”①“诗云:’他人有心,子忖度之。

’一一夫子之谓也。

想法,我能猜中它。

’一一(这话)说的就是夫子您这样的人②“野有之曰:闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

自以为没人能赶上自已了。

’这说的就是我呀。

”③ 宜乎,百姓之谓我爱也。

一一译文:百姓认为我吝啬,看来是理所当然的了。

④ 此之谓失其本心。

(孟子《鱼我所欲也》)译文:这叫作失去了他的羞耻之心。

2.“所以” 一一A.表原因,译为“……的原因”、“之所以……”、“为什么……”。

B.表凭借、依靠、 方法、工具,译为:“用来……的 (人、事或物) ”① 所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

一一译文: 防备其它强盗的进入和意外情况的发生。

② 臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

一一译文: 衡者,所以定物之轻重也。

一一译文: 秤,是用来衡定事物轻重的工具。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

一一译文:仰望宇宙空间之广大,低首俯察万物种类之繁多, 受所见所闻的乐趣,确实是很快活的啊。

3. “何所”一一(“所……者为何”的倒装)① 问女何所思,问女何所忆。

——译文: ② 卖炭得钱何所营?一一译文:卖炭得来得钱谋求的是什么?③ 飘飘何所似?天地一沙鸥。

一一译文 :飘泊四方、孤独无依,相似的东西是什么?就像那在天 地间飞来飞去的一只孤独的沙鸥。

④白雪纷纷何所似,撒盐空中差可拟; 未若柳絮因风起。

撒在空中的盐勉强可以相比较,却比不上随风起舞的杨花柳絮。

4. “有所……”一一“有……”、“有……的(人、事、物)”、“无所……”一一“没有……”、“没有……的(人、事、物)”受的,以求便利国家。

高中常见文言文固定格式(翻译版)红树主人编译一、表示疑问1.奈何(可译为“怎么办、怎么、为什么”等)①沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何”? ((《鸿门宴》))——刘邦说:“现在虽已出来了,但未向项王辞别,这可怎么办?”②奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)——为什么搜刮人民的财物一分一厘都不放过,挥霍时却象泥沙一样毫不珍惜呢?2.何如(可译为“怎么、怎么样、怎么办”等)①以五十步笑百步,则何如?(《寡人之于国也》)——凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?②“求,尔何如?”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)——孔子又问:“冉求,你怎么样呢?”3.何以……?(可译为“根据什么……?凭什么……?为什么?怎么会?”等)①一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?(《触龙说赵太后》)——有朝一日太后百年了,长安君在赵国凭什么使自己安身立足呢?②何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)——为什么要讨伐它呢?4.何所……?(可译为“所……的是什么?”等)①问女何所思,问女何所忆?(《木兰诗》)——问问姑娘你这样叹息是在思念什么呢?(木兰回答道)姑娘我并没有思念什么。

5.奈……何、若……何、如……何(可译为“对……怎么办”“拿……怎么样等)①虞兮虞兮奈若何?(《垓下歌》)——虞姬啊虞姬我该怎么办!②其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”(《愚公移山》)——他的妻子提出疑问说:“凭您的力量,连魁父这样的小山也不能削减,还能把太行、王屋怎么样?”③以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)——凭你的余年剩下的力气,还不能毁掉山上的一根草,又能把泥土和石头怎么样?6.孰与……,与……孰。

(可译为“跟……比较,哪一个……”)①我孰与城北徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)——我跟城北徐公比谁漂亮?7.何故(可译为“什么原因,为什么,怎么”。

)①蒋琬问曰:“今幼常得罪,既正军法,丞相何故哭耶?”(《失街亭》)——蒋琬问道:“如今马谡触犯军法,已经按照军法处置了他,丞相为什么还要悲哭呢?”②何故怀瑾握瑜,而自令见放为?(《屈原列传》)——为什么要保持美玉一样的高洁品德,而使自己被放逐呢?二、表示反问1.何……哉(也)?(可译为“怎么能……呢?”)①若为佣耕,何富贵也?(《陈涉世家》)——你做雇工为人家耕地,哪里谈得上富贵呢?②何可胜道也哉?(《游褒禅山记》)——怎么能说得完呢!2.何……为?(可译为“为什么要……呢?“还要……干什么呢?”)①如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)——现在人家正像屠宰用的刀砧,我们就像砧上待人宰割的鱼肉,还要告辞什么呢?3.何……之有?(兼表宾语前置,可译为“有什么……呢”“怎么能……呢?”)①勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”(《勾践灭吴》)——勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”4.如之何……?(可译为“怎么能……呢?”)①君臣之义,如之何其废之?(《季氏将伐颛臾》)——君臣间的关系,怎么能废弃呢?5岂(其)……哉(乎,耶,邪)?(可译为“哪里……呢?难道……吗?怎么……呢”)①则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉?(《报任安书》)——那么我就可以偿还此前受辱的欠债,即使一万次被杀戮,难道我还会后悔吗?②呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!(《伶官传序》)——啊!盛衰变化的规律,虽说是由天命决定,难道不也是与人事有关的吗?③沛公不先破关中,公岂敢入乎?(《鸿门宴》)——如果不是沛公先攻破关中,您怎么能轻易进关呢!6.安……哉(乎)?(可译为“哪里……呢?”“怎么……呢?”)①燕雀安知鸿鹄之志哉?(《陈涉世家》)——燕雀怎么知道鸿鹄的凌云志向呢!②然豫州新败之后,安能抗此难乎?(《赤壁之战》)——可是刘备刚刚打了败仗,又怎么能抵挡这个危难呢?7.不亦……乎(可译为“不是……吗”)①人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语》)——我自己并不恼怒,不也是品德高尚的人所具有的吗?②求剑若此,不亦惑乎?(《察今》)——这样寻找宝剑,不也是很糊涂吗?8. ……非……欤?(可译为“……不是……吗?”)①子非三闾大夫欤?(《屈原列传》)——您不是三闾大夫吗?9.宁……耶?(可译为“哪里……呢?”)①当时虽觭梦幻想,宁知此为归骨所耶?(《祭妹文》)——当时你即使做梦、幻想,也怎会知道这里竟是你的埋骨所在呢?10.顾……哉?(可译为“难道……吗?”)①顾不如蜀彼之僧哉?(《为学》)——难道还不如四川边境的穷和尚吗?11.独……耶(乎、哉)?(可译为“难道……吗?”)①相如虽驽,独畏廉将军哉?(《廉颇蔺相如列传》)——相如我虽然才能低下,难道只怕廉将军吗?②公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊乎?(《信陵君窃符救赵》)——再说公子即使不把我赵胜看在眼里,抛弃我让我投降秦国,难道就不可怜你的姐姐吗?(魏公子无忌的姐姐是赵胜的妻子。

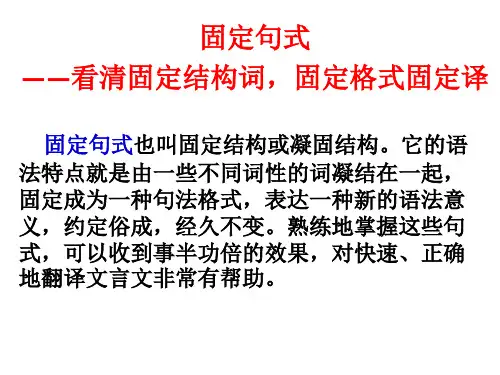

把握固定句式翻译准确快捷欧阳歌谷(2021.02.01)所谓“固定句式”,就是某些结合在一起、作为一个整体来使用,理解时不能分开、而需要按照某种固定模式来解释的词语。

1、“有……者”此式用于所要介绍、陈述的对象,是一种特殊的定语后置形式。

译为“有个……的人”。

例如《口技》:“京城有善口技者。

”2、“以……为……” 此式用“以”组成介词结构作状语,来表示动词“为”所凭借的和依据的对象等。

可译为“用……做……”或“把……当作……”。

例如《六国论》:“至丹以荆卿为计,始速祸焉。

”有时也可紧缩成“以为”。

例如《黔之驴》:“虎见之,庞然大物也,以为神。

”3、“有(无)所”此式中“所”与后边的动词,构成名词性的“所”字词组,作动词“有(无)”的宾语。

可译为“有(没有)……的(人、事、物)”。

如《鸿门宴》:“吾入关,秋毫不敢有所近。

”《木兰诗》:“女亦无所思,女亦无所忆。

”4、“有(无)以” 此式是动词“有”和介词“以”连用于谓语动词前,对某种事情赖以实现的条件、办法等加以肯定(或否定)。

译为“有(没有)什么办法用来……”。

例如《中山狼传》:“吾终当有以活汝。

”《劝学》:“不积小流,无以成江海。

”5、“是以”此式用于因果句中表示结果或推断。

译为“所以(因此)……”。

如《石钟山记》:“余是以记之。

”6、“何所”此式系“所……,(是)何”的主谓倒装式。

译为“所……的(人、东西、事物),是(谁)什么”。

如《木兰诗》:“问女何所思?”7、“所以”此式由于介词“以”,含有“用”、“因”等不同的意义,据此,可译为:①“用来……的工具(方法、方式)”;“凭他(它)来……的”。

例如:《公输》:“吾知所以距子矣。

”《师说》:“师者,所以传道受业解惑也。

”②“导致……的原因”;“……的缘故”。

例如《察今》:“此其所以败也。

”8、“然则”此式表示承上的连接关系。

译为“既然这样,那么……”或“那么”。

例如《岳阳楼记》:“然则北通巫峡,南极潇湘……”9、表示比较的习惯说法:……孰与……;……何如……;……孰若……;……何若……这些习惯说法都是表示比较,用来表示人或事物互相比较的结果。

文言文固定句式翻译版集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-把握固定句式翻译准确快捷所谓“固定句式”,就是某些结合在一起、作为一个整体来使用,理解时不能分开、而需要按照某种固定模式来解释的词语。

1、“有……者”此式用于所要介绍、陈述的对象,是一种特殊的定语后置形式。

译为“有个……的人”。

例如《口技》:“京城有善口技者。

”2、“以……为……” 此式用“以”组成介词结构作状语,来表示动词“为”所凭借的和依据的对象等。

可译为“用……做……”或“把……当作……”。

例如《六国论》:“至丹以荆卿为计,始速祸焉。

”有时也可紧缩成“以为”。

例如《黔之驴》:“虎见之,庞然大物也,以为神。

”3、“有(无)所”此式中“所”与后边的动词,构成名词性的“所”字词组,作动词“有(无)”的宾语。

可译为“有(没有)……的(人、事、物)”。

如《鸿门宴》:“吾入关,秋毫不敢有所近。

”《木兰诗》:“女亦无所思,女亦无所忆。

”4、“有(无)以” 此式是动词“有”和介词“以”连用于谓语动词前,对某种事情赖以实现的条件、办法等加以肯定(或否定)。

译为“有(没有)什么办法用来……”。

例如《中山狼传》:“吾终当有以活汝。

”《劝学》:“不积小流,无以成江海。

”5、“是以”此式用于因果句中表示结果或推断。

译为“所以(因此)……”。

如《石钟山记》:“余是以记之。

”6、“何所”此式系“所……,(是)何”的主谓倒装式。

译为“所……的(人、东西、事物),是(谁)什么”。

如《木兰诗》:“问女何所思”7、“所以”此式由于介词“以”,含有“用”、“因”等不同的意义,据此,可译为:①“用来……的工具(方法、方式)”;“凭他(它)来……的”。

例如:《公输》:“吾知所以距子矣。

”《师说》:“师者,所以传道受业解惑也。

”②“导致……的原因”;“……的缘故”。

例如《察今》:“此其所以败也。

”8、“然则”此式表示承上的连接关系。

译为“既然这样,那么……”或“那么”。

例如《岳阳楼记》:“然则北通巫峡,南极潇湘……”9、表示比较的习惯说法:……孰与……;……何如……;……孰若……;……何若……这些习惯说法都是表示比较,用来表示人或事物互相比较的结果。

都可译为“跟……比较,哪个更……”。

例如:①公之视廉将军孰与秦王②汝意谓长安何如日远③吾孰与城北徐公美④救赵孰与勿救“孰与”此式表示比较和选择。

译为“与……比,哪一个……”。

《邹忌讽齐王纳谏》“我孰与城北徐公美”10、“何……之有” 此式系“有何……”的倒装,借助“之”字把宾语提到前面。

可以译为“有什么……呢”例如:《公输》:“宋何罪之有”11、“无乃……乎” 此式表示用委婉的语气对某一情况(事情)加以推测(商榷)。

译为“恐怕(只怕)……吧”。

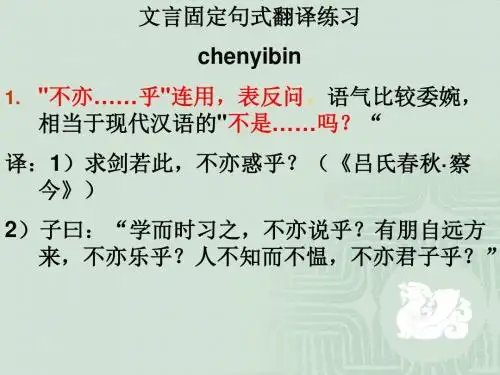

例如《崤之战》:“师劳力竭,远主备之,无乃不可乎”12、“不亦……乎” 此式表示委婉的反问语气。

译为“不也是……吗”或“岂不是……吗”。

如《卖油翁》:“吾射不亦精乎”13、“得无……乎(耶)” 此式表示对某种情况的推测或诘问。

译为“恐怕……吧”或“莫非……吧”。

如《岳阳楼记》:“览物之情,得无异乎”《促织》:“得无教我猎虫所耶”14、“得非……与”“岂非……与”,表反反问,相当于“难道不是……吗”例如:得非诸侯之盛强,末大不掉之咎与(柳宗元《封建论》)15、“如(若、奈)……何” 此式表示对某事(人、物)怎样对待或处置。

译为“把……怎么样”或“对……怎么办”。

如《愚公移山》:“如太行王屋何”《西门豹治邺》:“巫妪、三老不来还,奈之何”15、“何为”此式多用于询问,有时也用于反问。

译为“为什么”。

如《史记·淮阴侯列传》:“上笑曰:‘多多益善,何为为我擒’”16、“何以……为” 此式用于反问。

可译为“还用……做什么”、“要……干什么”或者“有什么……呢”。

例如《汉书·霍去病传》:“匈奴未灭,何以家为”有时“以”可以省略,变成“何……为”形式。

译为“要……干什么”。

如《项羽本记》:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为”17、“与其……孰若” 此式表示语意的选择。

可译为“与其……不如”。

如《冯婉贞》:“与其坐而等亡,孰若起而拯之”18、“之谓也” 此式既可用于句末,又可用于句中。

用于句末,表示总结性判断。

译为“说的就是……啊”。

如果用于句中,省去“也”,变为“之谓”,当是另一种译法。

译为“这就叫做……”。

如《齐桓晋文之事》中的两例:“……夫子之谓也。

”和“此之谓失其本心。

” 其……之谓也:大概说的就是……吧19、“何有于” 此式中动词“有”,带上了一个前置宾语“何”,又用介词“于”和它后面的名词、代词所组成的介词结构加以修饰。

译为“对于……来说,又有什么呢”。

如《论语·述而》:“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”20、“既……且(又、亦)” 此式表示二者兼有及语意的递进。

译为“既……又……”。

如《诗经·小雅》:“丧乱既平,既安且宁。

”(四)表示感叹的习惯说法21、何其……:可译为“怎么那么……”或“为什么这么……”。

例如:①观庆父及叔牙、闵公之际,何其乱也②赐,汝来何其晚也22、何……之……:可译为“怎么……这么……”或“怎么这么……”,也可译为“怎么那么……”或“为什么这么……”。

例如:①足下不欲破袁氏也,何言之不实也②观大夫类有道术者,今何言之陋也23、“焉哉”,表感叹语气,相当于“吧”,“焉”不起作用。

例如:反是不思,亦已焉哉!(《诗经·氓》)浅谈高考文言文断句的解题技巧一、找虚词,定句读古人写文章,不用标点符号,他们明辨句读,虚词就成了重要的标志。

尤其是一些语气词和连词的前后,往往是该断句的地方。

文言文中,“夫、惟、盖、凡、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;而“乎、哉、也、矣、欤、焉”等语气词经常出现在句尾;而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中。

根据这些特点,有助于断句。

例如:于是余有叹焉\古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽\往往有得\以其求思之深而无不在也\夫夷以近\则游者众\险以远\则至者少\而世之奇伟瑰怪非常之观\常在于险远\而人之所罕至焉\故非有志者不能至也。

(王安石《游褒禅山记》)我们通过熟读语段可知,本语段中可置于句末的虚词有:焉、也、焉、也;置于句首的有:夫;分句首的有:以、则、则、而、而、故。

这一语段,共有18处标点,可依据虚词来断句的就有10处之多,如果不考虑中间两处并列词语“天地∕山川∕草木∕虫鱼∕鸟兽”与“奇伟∕瑰怪∕非常之观”,这道断句题基本上可以根据找虚词的方法一次性解决了。

二、找名词(代词),定句读和现代汉语一样,名词或代词一般也常常作句子的主语和宾语,因此找出文中反复出现的名词或代词,就可以确定停顿的位置。

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

例如《赤壁之战》中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。

例如:孟子曰:“今之事君者曰:‘我能为君辟土地,充府库。

’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也。

君不向道,不志于仁,而求富之,是富桀①也。

‘我能为君约与国,战必克之。

’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也。

君不向道,不志于仁,而求为之强战,是辅桀也。

由今之道\无变今之俗\虽与之天下\不能一朝居也。

”[译文:孟子说:“如今服事国君的人都说:‘我能为国君开拓土地,充实府库。

’如今所说的好巨子,正是古代所说的残害百姓的人。

国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他富有,这等于是去让夏桀富有。

又说:‘我能够替国君邀约盟国,每战一定胜利。

’如令所说的好臣于,正是古代所说的残害百姓的人。

国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他武力强大,这等于是去帮助夏桀。

从当今这样的道路走下去,不改变当今的风俗习气,即便把整个天下给他,也是一天都坐不稳的]句中的名词有“道、俗、天下”等,找出了这几个名词,句子就断开了。

三、察对话,定句读文言文中对话、引文常常用“曰”“云”为标志,两人对话,一般在第一次问答出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。

遇到对话,根据上下文判断对话双方,来断句。

例如《鸿门宴》中有这么一句:沛公曰孰与君少张良曰长于臣沛公曰君为我呼入吾得兄事之(《鸿门宴》)这里总共三句话,能直接用“曰”断开的就有三处,其余的可根据名词标志断开。

四、依总分,定句读文言文中,也往往有总分、分总的形式,我们自然可以据此进行断句。

例如:孔子曰益者三乐损者三乐乐节礼乐乐道人之善乐多贤友益矣乐骄乐乐佚游乐宴乐损矣。

(《论语卷八》)熟读这句话,我们可发现句中提到了“益者三乐”“损者三乐”这两个总说的句子,继而分别阐述各是哪三乐,也就是说这是一种总分关系,这样问题就好办了。

★五、据修辞,定句读文言文也是讲究修辞的,顶真、排比、对偶、对称、反复是文言文中常见的修辞方法。

句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。

利用这两大特点,我们就可以比较好地断句。

比如:顶真——顶真是文言文中常见的形式。

句子前后相承,前一句作宾语的词,在后一句中又作了主语。

例如:(1)具告沛公∕沛公大惊。

(《鸿门宴》)(2)秦王坐章台见相如∕相如奉璧奏秦王∕秦王大喜,传以示美人及左右∕左右皆呼万岁。

(《廉颇蔺相如列传》)这两个例句中都有紧密相连的相同的词语,我们就可以根据顶真这一修辞来考虑句读。

对称(对偶)——对称是文言文中常见的修辞手法,句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。

这一特点,又为我们断句提供了方便。

例如:中山君喟然而仰叹曰:“与不期众少其于当厄怨不期深浅其于伤心吾以一杯羊羹亡国以一壶餐得士二人。

” (《战国策中山策》)句中出现了多个对称句。

“与不期众少”与“怨不期深浅”;“其于当厄”与“其于伤心”;“以一杯羊羹亡国”与“以一壶餐得士二人”,我们只要注意到了这些对称句,断句就迎刃而解了。

反复——反复,特别是间隔反复,在文言文中是相当常见的修辞方法。

例如《邹忌讽齐王纳谏》中“我孰与城北徐公美”“吾孰与徐公美”“我与徐公孰美” 这几句在文章中间隔反复出现,抓住这一特点,自然有助于断句。

六、辨句式,定句读文言文中的句式特别是文言文的固定结构可以帮助我们断句。

比如:“……者,……也”是典型的判断句式(有些省略“者” 或“也”的判断句,或表示判断关系的词,如“为、乃、即、则”等,都可以为我们断句提供帮助);“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等反问句式;“为……所……”“受……于……”“见……于……”等被动句式;还有“如……何”“况……乎”“何(以)……为”等固定句式。

这些都是我们断句时很好的“帮手”。

(1)学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎人不知而不愠不亦君子乎(《论语》)句子中的“不……乎”这一句式显而易见地帮我们做好了这一题。