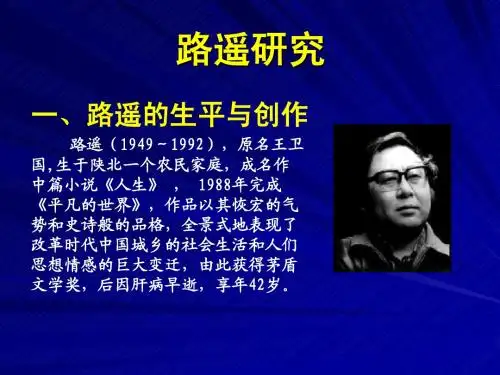

路遥生平简介

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

路遥《人生》引言人生的道路也有很多,就看你该如何正确的选择,属于自己的人生道路下面我们就走进路遥的《人生》这本书看看书中的主人公是如何抉择的作者简介1.路遥是陕西省清涧【jian】县人2.1949年出生于陕北山区一个贫困的农民家庭,3.7岁时因为家里困难,被过继给延川县农村的伯父。

4.文革开始后受影响直到69年底才回到家里务农。

这段时间里他做过许多临时性的工作,并在农村一小学中教过一年书。

5.1973年进入延安大学中文系学习,其间开始文学创作。

大学毕业后,任《陕西文艺》(今为《延河》)编辑。

1992年积劳成疾,英年早逝。

6.1980年发表《惊人动魄的一幕》,获得第一届全国优秀中篇小说奖,7.1991年完成长篇小说《平凡的世界》获得第三届矛盾文学奖,他的作品《人生》被改编成电影后,引起巨大的轰动。

8.1992年积劳成疾,英年早逝。

主要内容:作品背景及故事框架:?背景:改革时期陕北高原的城乡生活?故事框架:高加林?回到土地?离开土地?又离开土地?再回到土地. ?【结合下面这段概论】就ok 概论:《人生》发表于1982年,改革时期陕北高原的城乡生活构成了它的时空背景。

高中毕业生高加林回到土地又离开土地,再离开土地,再回到土地这样人生的变化过程构成了其故事构架。

高加林同农村姑娘刘巧珍、城市姑娘黄亚萍之间的感情纠葛构成了故事发展的矛盾,也正是体现那种艰难选择的悲剧。

高加林正是作者着力塑造的复杂的人物。

他身上既体现了现代青年那种不断向命运挑战,自信坚毅的品质,又同时具有辛勤、朴实的传统美德。

他热爱生活,心性极高,有着远大的理想和抱负。

关心国际问题,爱好打篮球,并融入时代的潮流。

他不像他的父亲那样忍气吞声、安守本分,而是有更高的精神追求,但是他的现实与他心中的理想总是相差极远,正是这样反差构成了他的复杂的性格特征。

①当他高中毕业回到村里后当上了民办小学的教师时,他很满足这个既能体现他的才能而又对他充满希望的职业,但是好景不长,他就被有权有势的大队书记高明楼的儿子顶替了,他重新回到了土地。

中国当代作家—路遥人物简介路遥(1949年~1992年),中国当代作家,生于陕北一个世代农民家庭,其代表作《平凡的世界》以其恢宏的气势和史诗般的品格,全景式地表现了改革时代中国城乡的社会生活和人们思想情感的巨大变迁,该作获得第三届茅盾文学奖,后因肝病早逝,年仅42岁。

人物生平路遥1949年12月3日生于陕西省清涧县一个贫困的农民家庭,7岁时被过继给延川县大伯家。

曾在延川县立中学学习,1969年回乡务农。

这段时间里他做过许多临时性的工作,并做过一年农村小学的教师。

1973年入延安大学中文系。

毕业后先后在《陕西文艺》和《延河》编辑部工作。

1970年代中期以后,发表了一些影响较大的作品。

1982年加入中国作家协会。

1986年后,推出长篇小说《平凡的世界》第一、二部。

1992年积劳成疾,在写完《平凡的世界》第三部后不久英年早逝。

路遥的小说多为农村题材,描写农村和城市之间发生的人和事。

作品有中篇小说《惊心动魄的一幕》(1980年,获第一届全国优秀中篇小说奖)、《人生》(第二届全国优秀中篇小说奖,并被改编成同名电影),短篇小说《姐姐》、《风雪腊梅》等,以及长篇小说《平凡的世界》(1991年,获得第三届茅盾文学奖)。

其全部作品收集在《路遥文集》五卷。

折叠编辑本段?创作特点折叠作品思想在作者笔下,生存环境的悲苦不仅仅是生计问题,更有发展空间的种种限制。

实际上,路遥作品中的主人公,其坚毅品格更是在不断追求发展的奋斗过程中日臻完美的。

写苦难是为了写苦难中的人。

苦难越深重,战胜苦难的人及其品行就越是难能可贵和令人敬佩。

《平凡的世界》安排孙家兄弟俩齐头并进又相互映衬,其兄孙少安13岁就辍学回家务农,后办砖厂起家致富;其弟孙少平求学、教书,后出外打工、挖煤。

通过他们两条人生之道的曲折延伸,反映了当时农民的生存际遇,其重点又是突出孙少平外出谋生的艰难。

[2]路遥通过进城故事寄托了对城乡关系的思考。

许多研究者都指出,路遥的小说是一个二元对立的文学世界,其中,城市与乡村的对立是核心的,在这一基础的核心对立之下,衍生了诸多二元对立的因子,文明——愚昧、先进——落后、浪漫——淳朴、复杂——纯洁、高贵——卑微、自信——自卑,等等。

平凡的世界第⼀部第⼀章内容简介平凡的世界第⼀部第⼀章内容简介 引导语:平凡的世界总共有三部,我们来学习第⼀部,下⾯⼩编为⼤家介绍路遥的平凡的世界的第⼀部第⼀章内容简介,欢迎⼤家阅读! 作者路遥简介 路遥(1949—1992),原名王卫国,中国当代农村作家。

1949年12⽉23⽇⽣于陕西榆林市清涧县⽯咀驿乡王家堡村⼀个贫困的农民家庭,7岁时因为家⾥困难被过继给延川县农村的伯⽗;1969年回乡务农。

1973年进⼊延安⼤学中⽂系学习,其间开始⽂学创作。

⼤学毕业后,任《陕西⽂艺》(今为《延河》)编辑。

1980年发表《惊⼼动魄的⼀幕》,获得第⼀届全国优秀中篇⼩说奖,1982年发表中篇⼩说《⼈⽣》。

1992年11⽉17⽇上午8时20分,路遥因肝病医治⽆效在陕西西安英年早逝,年仅42岁。

平凡的世界第⼀部 平凡的世界第⼀部内容简介:1975年初农民⼦弟孙少平到原西县⾼中读书,他贫困,⾃卑;后对处境相同的地主家庭出⾝的郝红梅产⽣情愫,在被同班同学侯⽟英发现并当众说破后,与郝红梅关系渐变恶劣,后来郝红梅却与家境优越的顾养民恋爱。

少平⾼中毕业,回到家乡做了⼀名教师。

但他并没有消沉,他与县⾰委副主任⽥福军⼥⼉⽥晓霞建⽴了友情,在晓霞帮助下关注着外⾯的世界。

少平的哥哥少安⼀直在家劳动,与村⽀书⽥福堂的⼥⼉——县城教师⽥润叶青梅⽵马。

少安和润叶互有爱慕之⼼,却遭到⽥福堂反对。

经过痛苦的煎熬,少安到⼭西与勤劳善良的秀莲相亲并结了婚,润叶也只得含泪与⽗亲介绍的⼀直对她有爱慕之情的李向前结婚。

这时农村⽣活混乱,⼜遇上了旱灾,⽥福堂为了加强⾃⼰的威信,组织偷挖河坝与上游抢⽔,不料竟出了⼈命。

为了“农业学⼤寨”,他好⼤喜功炸⼭修⽥叫⼈搬家⼜弄得天怒⼈怨。

⽣活的航道已改变地步。

第⼀部第⼀章内容简介 1975年⼆、三⽉间,⼀个平平常常的⽇⼦,细蒙蒙的⾬丝夹着⼀星半点的雪花,正纷纷淋淋地向⼤地飘洒着。

时令已快到惊蛰,雪当然再不会存留,往往还没等落地,就已经消失得⽆踪⽆影了。

中国当代作家—路遥人物简介路遥(1949年〜1992年),中国当代作家,生于陕北一个世代农民家庭,其代表作《平凡的世界》以其恢宏的气势和史诗般的品格,全景式地表现了改革时代中国城乡的社会生活和人们思想情感的巨大变迁,该作获得第三届茅盾文学奖,后因肝病早逝,年仅42 岁。

人物生平路遥1949 年12 月3日生于陕西省清涧县一个贫困的农民家庭,7 岁时被过继给延川县大伯家。

曾在延川县立中学学习,1969 年回乡务农。

这段时间里他做过许多临时性的工作,并做过一年农村小学的教师。

1973 年入延安大学中文系。

毕业后先后在《陕西文艺》和《延河》编辑部工作。

1970 年代中期以后,发表了一些影响较大的作品。

1982 年加入中国作家协会。

1986 年后,推出长篇小说《平凡的世界》第一、二部。

1992 年积劳成疾,在写完《平凡的世界》第三部后不久英年早逝。

路遥的小说多为农村题材,描写农村和城市之间发生的人和事。

作品有中篇小说《惊心动魄的一幕》(1980 年,获第一届全国优秀中篇小说奖)、《人生》(第二届全国优秀中篇小说奖,并被改编成同名电影),短篇小说《姐姐》、《风雪腊梅》等,以及长篇小说《平凡的世界》(1991 年,获得第三届茅盾文学奖)。

其全部作品收集在《路遥文集》五卷。

折叠编辑本段?创作特点折叠作品思想在作者笔下,生存环境的悲苦不仅仅是生计问题,更有发展空间的种种限制。

实际上,路遥作品中的主人公,其坚毅品格更是在不断追求发展的奋斗过程中日臻完美的。

写苦难是为了写苦难中的人。

苦难越深重,战胜苦难的人及其品行就越是难能可贵和令人敬佩。

《平凡的世界》安排孙家兄弟俩齐头并进又相互映衬,其兄孙少安13 岁就辍学回家务农,后办砖厂起家致富;其弟孙少平求学、教书,后出外打工、挖煤。

通过他们两条人生之道的曲折延伸,反映了当时农民的生存际遇,其重点又是突出孙少平外出谋生的艰难。

[2] 路遥通过进城故事寄托了对城乡关系的思考。

路遥研究报告路遥是中国近现代作家,作品以真实、细腻、饱满的风格而闻名。

本研究报告旨在介绍路遥的生平和主要作品,分析他的文学风格和主题,并探讨他对中国文学的影响。

生平:路遥,原名周大新,1959年生于中国山西省临汾市。

他在农村长大,后来考入北京大学中文系。

在大学期间,他开始写作,并于1978年发表了他的第一部小说《人生》。

随后,他以《平凡的世界》成名,这部作品被广大读者誉为中国乡村题材的经典之作。

主要作品:除了《平凡的世界》,路遥还创作了许多优秀的小说和散文。

其中包括《一颗红心上》、《母亲的背影》和《南方的傍晚》等。

他的作品以真实的农村生活为背景,流露出对人性、家庭和社会问题的深刻关注。

他的小说描写了普通人的命运和努力,反映了社会变革对农村的冲击和影响。

文学风格和主题:路遥的文学风格清新自然,真实感十足。

他善于描写人物的心理活动和情感变化,赋予作品强烈的感染力。

他不仅表达了对现实生活的思考和观察,同时也关注哲学、人性和人生价值等问题。

他的作品既有现实主义的风格,也融入了浪漫主义的情怀,独具一格。

对中国文学的影响:路遥的作品被广泛翻译成许多语言,赢得了国内外读者的高度评价。

他的作品具有时代感和普遍性,深深触动了读者的内心。

他通过细腻的描写和真实的人物形象,反映了中国农村社会的复杂性和变迁,为中国文学注入了新的血液和力量,对后来的作家产生了重大影响。

总结:路遥是中国近现代作家中的重要人物,他的作品具有深刻的社会意义和文学价值。

他通过真实的描写和情感的表达,展现了中国农村社会的历史变迁和人民的命运,对中国文学产生了深远影响。

路遥的资料简介路遥1949年12月3日-1992年11月17日,原名王卫国,汉族,中国当代作家,生于陕北一个世代农民家庭。

1982年发表中篇小说《人生》获全国第二届优秀中篇小说奖。

1988年发表《平凡的世界》,全景式地展现了改革时代中国城乡的社会生活和人们思想情感的巨大变迁,并获得第三届茅盾文学奖。

1992年11月17日上午8时20分,路遥因肝硬化腹水医治无效在西安逝世,年仅42岁。

路遥创作在思想方面一个重要表现就是深刻的哲理性。

哲理在他的许多作品中不是外加的,相反已经和作品对生活本质的揭示融合一起,成为艺术构思和艺术表现的必然结果。

特别是路遥中篇的结构,也可以称之为哲理性结构。

生活在这些中篇里成为一个相对的封闭体系,生活的过程构成了一个个人生的大轮回。

作者对人生价值和意义的哲学思考,就从这大轮回中衍化出来。

高加林怀着一颗勃勃雄心,进入了城市,在城市生活的舞台上,威武雄壮地表演了一番,最后又被迫回到自己最不愿呆的农村。

但是这种轮回并不是原地踏步,而是人物在经过了生活的历练与艰辛之后的一种重新出发。

路遥还通过爱情表达了对人生的思考。

在路遥笔下,爱情只是作为其笔下青年男女主人公人生道路上的插曲而存在的,路遥则仅仅是为了表达人生奋斗的主题而写爱情。

在路遥笔下的爱锗故事中,对于男性主人公而言,爱情只不过是他们在由乡而城道路上的踏脚石。

深受中国传统文化影响的作家路遥总是以道德伦理作为判断人生价值的重要标准,甚至那本该不能掺入一丝杂质的爱情生活,也同样无法摆脱道德的审视。

路遥浓重的道德情结,使得他在爱情故事的书写中特别重视传统伦理道德对爱情选择的重大意义。

路遥不是一个四平八稳、刻意苦吟的诗人,他在秉承传统现实主义注重客观冷静描写的同时,同样重视作家的主体作用,他认为作家作品中观照的现实必然有作家的主体判断,融入了作家的个人情感。

路遥十分注重生活中的感情积累和作品中的激情倾注,将现实主义的直面人生和浪漫主义的奔放热烈一同融入到作品中,读他的作品无时无刻不能感受到蕴含在作品中或缓或急的激情涌动。

从《人生》看路遥在我国当代文学史的地位摘要:路遥是我国当代著名作家,1949年出生,代表作有中篇小说《人生》与长篇小说《平凡的世界》。

他的作品以传统价值观念及现实主义手法为主,单线索,重故事,情节上又带有较强的浪漫主义因素,本文仅以通过小说《人生》来窥探路遥在中国当代文学史的地位。

关键词:路遥《人生》高加林当代文学史一、路遥生平及《人生》简介路遥,陕西省清涧县人,1949年出生于陕北山区一个贫困的农民家庭,7岁时因为家里困难被过继给延川县农村的伯父。

文革开始后受影响直到69年底才回到家里务农,这段时间里他做过许多临时性的工作,并在农村一小学中教过一年书。

1973年进入延安大学中文系学习,其间开始文学创作。

大学毕业后,任《陕西文艺》(今为《延河》)编辑。

1992年积劳成疾,英年早逝。

1980年发表《惊人动魄的一幕》,获得第一届全国优秀中篇小说奖,《人生》、《在困难的日子里》也相继获奖。

1991年完成长篇小说《平凡的世界》获得第三届矛盾文学奖。

他的作品《人生》被改编成电影后,引起了巨大的轰动,《平凡的世界》还未完成即在中央人民电台广播。

他的创作随笔《早晨从中午开始》更是让人看到了他对文学事业执着的信心和付出的代价。

《人生》发表于1982年,改革时期陕北高原的城乡生活构成了它的时空背景;高中毕业生高加林回到土地又离开土地,离开土地再回到土地这样人生的变化过程构成了其故事构架;高加林同农村姑娘刘巧珍、城市姑娘黄亚萍之间的感情纠葛构成了故事发展的矛盾,也正是体现了那种艰难选择的悲剧。

二、从路遥写作阶段看《人生》从时间上划分,路遥研究可分为三个阶段:第一阶段是由《惊心动魄的一幕》发表到《人生》产生“轰动”时期,主要集中在对作品的评论;第二阶段是长篇小说《平凡的世界》出版到1991年荣获第三届“茅盾文学奖”时期,评论家们一方面重点关注路遥对现实主义创作方法的丰富与贡献,另一方面研究其创作心理,形成了路遥研究的高潮,出现了一系列有深度的评论文章;第三阶段是路遥逝世至今,是路遥研究的系统化阶段,出现了一些学术专著。

路遥生平简介

路遥(1949—1992)当代著名作家。

陕西清涧人。

生于陕北一个世代农民家庭,7岁时因为家里困难被过继给延川县农村的伯父。

中学毕业后回乡务农。

其间在乡下教过书,在县城做过各种临时性工作。

1973年进入延安大学中文系读书,开始文学创作。

1982年成为专业作家。

1980年发表《惊心动魄的一幕》,获第一届全国优秀中篇小说奖,1982年发表《人生》,描写一个农村知识青年的人生追求和曲折经历,引起很大反响,获全国第二届优秀中篇小说奖,改编成同名电影后,获第八届大众电影百花奖最佳故事奖。

《在困难的日子里》获1982年《当代》文学中长篇小说奖。

1991年完成长篇小说《平凡的世界》,获得第三届茅盾文学奖。

他的创作大多取材陕西农村,作品有浓厚的乡土气息。

1992年积劳成疾,英年早逝。

他的创作随笔《早晨从中午开始》更是让人看到了他对文学事业的执着的信心和付出的代价。

路遥与《平凡的世界》

长篇小说《平凡的世界》全书共三部,100万字,中央人民广播电台便向全国的观众进行连播,几乎是家喻户晓,人们身临其境,对主人公的命运纠结个没完。

这部书感动了读者,震惊了文坛,感动了中国,1988年获得第三届茅盾文学奖,多家出版社一版再版。

多年来,一直是各地新华书店的畅销书之一。

路遥为写这部书,度过6年囚徒式的岁月,昼伏夜出,终因积劳成疾,1992年11月,年仅42岁的路遥永远地离开他无限眷恋的世界,一颗闪烁着耀眼光芒的巨星陨落了,令人扼腕痛惜!他短暂的一生在文学上收获了累累硕果,但为之付出了健康和婚姻的昂贵代价。

他英年早逝,固然与遗传基因有关,但毋庸置疑,他长期熬夜伏案超负荷写作,挑战人体极限,是过早离世的罪魁祸首。

而更为残酷的是,在他生命的最后时刻,收到法院的离婚判决书。

路遥无愧于文学巨匠这个称号,他是事业上孤独的求索者,高处不胜寒,他为自己钟爱的文学事业殚精竭虑、呕心沥血,直至生命的最后一息。

他不是圣人,他是活生生的有血有肉的人,事业和家庭却不能兼得,事业成功,婚姻失败。

他期望的完美人生难以画上圆满的句号。

但路遥给读者,给人类奉献的精神给养是无穷的,也是无价的。

他在文学上的造诣很深,独树一帜,他的人生价值得到了体现。