21第二章 拉张性盆地成盆动力学(第一节 盆地样式)

- 格式:ppt

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:19

不同类型盆地的构造样式、层序地层格架断陷盆地的构造样式根据正断层的几何形态和构造运动学特征,作者建议将正断层划分为四种基本类型,即非旋转平面式正断层、旋转平面式正断层、铲式正断层和坡坪式正断层。

根据盆地或凹陷的边界正断层的几何形态和运动学特征购差异,可以将伸展型断陷盆地的剖面构造样式分为四种类型:①由非旋转平面式正断层控制的“地堑与地垒”;②由旋转平面式正断层控制的“多米诺式半地堑系”;③由铲式正断层控制的“半地堑”或“滚动式半地堑”;④由坡坪式正断层控制的“复式半地堑”(断陷半地堑十断坡凹陷)。

裂陷盆地中控制各个断陷地堑或半地堑的主干正断层在平面上的展布有多种型式,致使断陷盆地也呈现不同的平面形态,如线型、平行式、侧列式、雁列式、锯齿状、狗腿式、或分叉式等。

压陷盆地的构造样式逆冲褶皱带的构造样式1前陆盆地边缘逆冲带的构造样式是以前陆方向逆冲的叠瓦状逆断层组为特点。

靠近造山带部分的逆冲断层的倾斜相对较陡,向前陆方向逆冲断层的倾斜逐渐变缓,这些逆冲断层向深部产状变得更缓,收敛于基底拆离断层之上,构成叠瓦扇结构。

2前陆盆地内部的逆冲构造样式包括:①铲式逆冲断层与蛇头构造、叠瓦扇结构:逆冲断层面表现为上陡下缓的铲式形态。

上盘向上逆冲并发生褶曲变形,形状貌似蛇头。

②坡坪式逆冲断层与断弯褶皱:在挤压作用下形成的逆冲断层产状随岩层能干性的变化而发生折射,断层在能干岩层中的切割角度较大为断坡。

在非能干岩层中的切割角度较小为断坪,这种产状的逆冲断层称为坡坪式逆冲断层。

坡坪式逆冲断层的上盘断坡逆冲到下盘断坪上后,上盘为了适应断层的几何形态会发生褶皱变形,成为断弯褶皱③盲冲断层、断展褶皱与断滑褶皱:逆冲断层在逆冲过程中其位移逐渐减小以致在地层中尖灭,称为盲冲断层。

伴随着盲冲断层的位移减小断层上盘及上覆地层会发生褶皱变形,称为断展褶皱。

顺层的逆冲断层在层间尖灭并引起上覆地层发生褶皱,称为断滑褶皱④双重构造和楔状双重构造:双重构造是由一条顶板断层和一条底板断层夹持中间的逆冲断片组成,夹持的中间逆冲断片可以被若干分支断层切割。

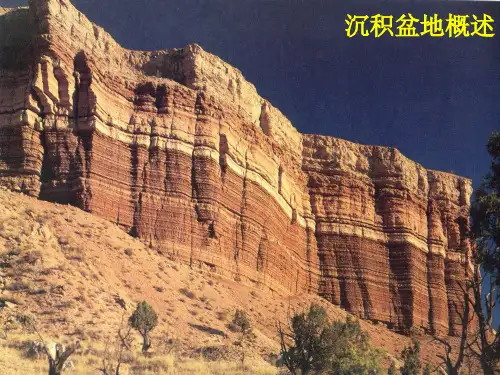

1.1沉积盆地:在地质历史某一阶段形成的被水域占据的一个断陷或坳陷地带,它以负向运动占绝对优势,同时接受了足够厚的沉积物充填,形成了中间沉积厚度大,向边缘逐渐减薄的沉积体。

盆地:地球上周围被高地包围的低地,或者说岩石圈表面三维空间的凹地,充满水和空气。

地质意义上的盆地:指岩石圈表面三度空间上的凹地,其内部充填有沉积物,而且要具有时间的概念,即四维。

也就是指沉积盆地。

含油气盆地:指已经发现油气田(藏)或已有油气显示的沉积盆地。

1.2:盆地分析的意义:1世界油气勘探的实践表明,对沉积盆地科学研究和认识的突破是油气勘探获得突破的先决条件;2对已经勘探过多年的盆地,运用新理论和新技术,深入持续地开展盆地分析,可获得新的发现。

盆地分析的最终目的就是更多地发现油气储量。

基本内容:沉积盆地的特征包括动态和静态两个方面静态特征:沉积盆地的相对稳定状态,它包含有前期自身演化的各种信息,是恢复盆地演化历史的重要依据(空间上的)。

动态特征:是盆地的发展演化特征(时间上)。

研究方法上要采取动静相结合的方法2.2岩石圈:地球外部的刚性壳由能够独立地相互运动的不连续的板块组成,而这种板块的组合就构成了地球的岩石圈。

B型俯冲:大洋岩石圈板块相对于大陆岩石圈板块的汇聚运动,密度较大的大洋板块俯冲于密度较小的大陆板块之下,使大洋岩石圈在俯冲带不断消亡。

相邻的大洋板块和大陆板块之间的边界称为俯冲型边界。

A型俯冲:两个大陆岩石圈板块发生相对汇聚运动,并在汇聚运动中发生碰撞形成造山带,而碰撞造山的表现也可以是一个大陆板块俯冲与另一个大陆板块之下。

相邻的两大陆板块之间的边界称为碰撞型边界。

主动大陆边缘:西太平洋型(或马里亚纳型):火山岛弧与大陆之间有一个或多个弧后边缘海盆或小洋盆,故也称洋内弧沟系。

安底斯型(或科迪勒拉型):大陆岩浆弧与大陆衔接于一体,故称为陆缘弧沟系。

被动大陆边缘:也称稳定边缘、不活动边缘、大西洋型或离散型边缘,位于板内,其两侧的大陆与大洋属于一个统一的板块2.3盆地所处的基底地壳类型;盆地在板块构造中所处的大地构造位置;盆地的地球动力学环境;盆地发育的时代2.4盆地所处的基底地壳类型;盆地在板块构造中所处的大地构造位置;盆地的地球动力学环境;盆地发育的时代。

一、前陆盆地:波斯湾盆地1、概念:位于褶皱山系和毗邻克拉通之间的沉积盆地2、构造特征:形成于挤压环境中,结构不对称,靠近造山带一侧较陡;在其演化过程中遭受变形作用强烈;盆地近克拉通一侧较宽缓,与地台层序逐渐合并,由造山带向克拉通方向,前陆盆地可划分为三部分:①褶皱–冲断带;②深凹(拗)带;③稳定前陆斜坡和前缘隆起。

一般存在一套或几套由细变粗的反旋回沉积,沉降中心、沉积中心和边缘尖灭线不断向克拉通方向迁移。

3、石油地质条件:①具有两类烃源岩系:为被动的大陆边缘沉积型和前陆拗陷型,岩石类型主要为海相碳酸盐岩、页岩和陆相泥页岩。

成熟的生油中心总是靠近深拗带一侧,所生成的油气沿断层、不整合面或渗透储集层向上或向克拉通一侧进行运移。

②储集岩有两大体系:下部以台地相的碳酸盐岩为主体上部以陆相的碎屑岩为主体③易于形成油气藏的圈闭类型以背斜构造圈闭、断层圈闭和地层圈闭为主。

4、油气藏分布模式:油气分布主要受圈闭展布特点的控制:①在靠近冲断带一侧或冲断带内,主要是背斜和断层圈闭油气藏;②在靠近克拉通一侧的前缘斜坡带主要分布砂岩体上倾尖灭或地层超覆油气藏以及与张性或张扭性断层有关的断块油气藏;③在前缘斜坡带也存在因基底冲断作用形成的基底卷入型厚皮构造圈闭。

在平面上,前陆盆地内的油气围绕生油中心呈条带状盆地于平行造山带的构造带上。

由于造山带活动以及冲断不断挤压,盆地内油气藏会受构造运行而不断调整、改造和再分布,因此,前陆盆地都是油气藏遭破坏比较严重的一类盆地。

二、裂谷盆地1、概念:因大型岩石圈拉张破裂而形成的长型断陷或拗陷,具有陡而长、两壁平行的沉降谷2、构造特征:裂谷是张性作用的结果,构造形态多种多样,有断槽状、锯齿状、雁裂状、三叉状等。

我国东部中、新生代裂谷盆地的构造演化阶段大体可划分为:①裂谷前期;②裂谷断陷期;③裂谷拗陷期。

不同阶段的石油地质特征差异较大。

3、石油地质条件:1、油气生成特点:在世界主要裂谷盆地中,从寒武系至下第三系都有烃源岩分布,岩性以泥岩、页岩、碳酸盐岩为主,含有大量水生生物为主的有机物质。

1拉分盆地是走滑断层系中局部拉伸形成的断陷盆地。

拉分盆地的几何特点盆地二条长边为走滑断层,短边为正断层。

拉分盆地形似菱形,雁列式走滑断层控制下形成的拉分盆地为S型或Z型组合。

拉分盆地的规模变化很大,大者长逾百公里,宽数十公里,小者长数百米宽只数十米。

根据世界上已查明的拉分盆地的长宽比统计,比值约为3:1。

走滑作用是拉分盆地的基本构造特征,表现为盆地的沉降中心会随走滑断层活动而发生轴向迁移拉分盆地的石油地质特征:(一)拉分盆地生烃特征走滑盆地 (拉分盆地)横向相变剧烈,一般被湖泊沉积体系或冲积扇充填,沉降快,沉积厚度大,沉积相变化迅速。

沉积速度快使大量沉积的有机物质迅速埋藏、压实,氧化破坏程度很低,有利于烃源岩发育。

在长期处于伸展环境的大型拉分盆地中,地壳相对减薄,热流值一般较高,促进烃源岩生排烃。

(二)拉分盆地储盖组合特征盆地沉积充填具不对称性。

走滑盆地 (拉分盆地)横向相变剧烈 ,常出现冲积扇直接入湖。

在控盆断裂一侧分布边缘冲积扇 ,而在另一侧以河流沉积为主发育冲积砂砾岩,中心为湖相沉积。

冲积扇沉积伴随走滑运动发生侧向迁移也使储集层大范围叠合连片 ,形成较大规模的优质储集层。

沉积迁移相变快,后期湖相地层封盖形成良好的盖层,垂向形成多套储盖组合。

(三)拉分盆地圈闭特征拉分盆地的油气藏以构造、岩性圈闭及复合圈闭为主。

冲积扇等砂体发育形成的岩性圈闭,走滑构造形成构造圈闭。

其中最有利的构造圈闭是雁列背斜。

其次,雁列式正断层或逆断层构成的断块式圈闭、花状构造本身所夹持的蕊状背斜构造、主干断层向上分叉所形成的断层遮挡以及它和两盘岩性变化共同构成的复合圈闭。

(三)油气的聚集与分布拉分盆地内主要油气藏分布在走滑断层附近的构造、岩性圈闭上。

走滑作用导致沉积体系在纵向和横向上都有较大的变化,有利于油气的运移和富集。

走滑断裂的内部一般发育花状构造,其切穿较深处烃源岩的主断裂成为花状构造圈闭的运移通道。

加上扭断裂内部断裂发育,储层孔渗性好,可成为促进油气向圈闭运移。