高中政治必修三知识点总结第六课 我们的中华文化

- 格式:docx

- 大小:15.16 KB

- 文档页数:5

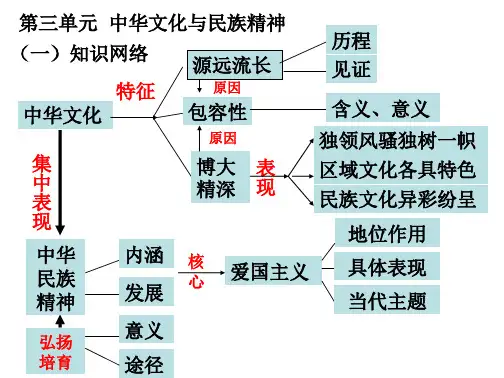

高考政治必修3知识点中华文化和民族精神高考政治必修3知识点:中华文化一、源远流长的中华文化1、中华文化的基本特征:(1)源远流长(2)博大精深2、中华文化源远流长的见证:(1)汉字。

①文字是文化的基本载体。

记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

②文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

③汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用。

今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍。

是中华文化一脉相传的重要见证。

(我国史书典籍的特点:规模之大、存留之丰为世界所罕有。

)3、中华文化源远流长的原因:(1)在于它特有的包容性,即求同存异和兼收并蓄。

①含义:即求同存异和兼收并蓄。

"求同存异",就是能与其他民族的文化和谐相处;"兼收并蓄",就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

②意义:有利于各民族文化在和睦的关系中交流。

增强对自身文化的认同、对外域文化的理解。

(2)还得益于汉字传载和史书典籍存传。

4、近代中华文化衰微的原因--①中国封建统治的日渐没落。

②西方近代工业文明的巨大冲击。

3、中华民族精神的基本内涵:以爱国主义为核心的,团结统一、爱好和平、勤劳勇敢自强不息的伟大民族精神。

1、弘扬中华民族精神的必要性(意义)(1)是社会主义文化建设极为重要的任务。

当前,世界范围内各种思想文化相互激荡,要使全体人民始终保持奋发有为、激扬向上的精神状态,必须弘扬民族精神。

(2)是提高全民族综合素质的必然要求。

民族精神是民族综合素质的有机组成部分和集中体现。

弘扬民精神可以为经济建设提供精神动力和智力支持,确保经济建设的社会主义方向。

(3)是不断增强我国国际竞争力的要求。

民族精神作为中华文化的精髓,具有凝聚和动员民族力量、展示民族形象的重要功能,已成为表明综合国力强弱的至关重要的因素之一。

弘扬和培育民族精神是提升我国国际竞争力的重要保证。

政治必修3第六课我们的中华文化第六课我们的中华文化考点一、高考考点:1、了解中华文化源远流长、博大精深;2、理解中国文化的包容性;3、了解中华文化是中国各族人民共同创造的二、考点整合第一、源远流长的中华文化1、古老中华文化的辉煌历程(1)殷周时期:、“”思想的影响,早期中华文化产生了深刻的影响。

(2)春秋战国时期:形成了古代中华文化思想的。

(3)秦朝时期:促进了的发展,在中华文化史上具有划时代的意义。

(4)汉代:确立了至尊地位。

(5)隋唐时期:古代中华文化进入了。

(6)宋元明时期:古代中华文化取得了巨大的成就,并产生了。

(7)明清时期:中国传统文化思想开始面临的冲击。

★2、源远流长是中华文化的基本特征之一(1)中华文化源远流长是指中华文化的历史悠久、影响深远、从未发生过中断。

中华文化有五千年的文明史,中间虽经战乱和外敌入侵,依然保持了旺盛的生命力,至今仍影响着中国人和东亚各国人民的思维习惯、行为生活方式。

★★和是中华文化源远流长最有说服力的见证。

(2)汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用。

汉字文化今天为中华各族人民所通用,是中华文明的。

(3)史书典籍是中华文化一脉相传的。

中国史书规模之大、存留之丰,为世界所仅有。

【例1】、下列关于古代中华文化的说法中正确的是()①殷周时期是古代中华文化的形成时期②春秋战国时期是古代中华文化的诞生时期③秦的统一促进了古代中华文化的发展④汉代儒家学说成为古代中华文化的“强势文化”⑤隋唐时期是古代中华文化高度发展,进入气度恢弘的全盛时代A.①②③④B.①③④⑤C.①②③⑤D.②③④⑤【例2】、下列说法能够证明中华文化“源远流长,一脉相承”的是( )①发源于黄河、长江流域的中华文明历经沧桑至今仍存②今天的汉字是由甲骨文演变而来③北宋时的《资治通鉴》为后世所传播,被统治阶级所借鉴④我国民族众多A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④3、创造中华文化新的辉煌(1)中华文化经历衰微的过程提示:近代中华文化的衰微,从内部因素来说,主要是因为封建统治日益没落和政治腐败造成的,从外部因素看,则是西方工业文明对农业文明冲击的结果。

第二框博大精深的中华文化【学习目标】知识目标了解文学艺术对中华文化的意义及我国古代科学技术曾长期处于世界前列。

理解不同区域的文化既渐趋融合,又保持着各自的特色;明确各族人民共同创造了中华文化;理解中华文化特有的包容性。

能力目标培养学生全面的、历史的分析中华文化的基本特征的能力。

情感目标态度与价值观目标:帮助学生充分认识中华文化的特征,增强民族自豪感、自尊心、自信心。

【重点】中华文化博大精深的表现。

【难点】中华文化的包容性。

★预习案★教材助读一、中华文化博大精深的表现:1、,——中华文化曾长期处于世界文化发展的前列。

(独特性)(1)文学艺术①作用:②特点:③地位:(2)科学技术①地位:②特点:③意义:2、,——中华民族各具风采的地方文化(区域性)(1)原因:(2)不同区域文化之间的关系:3、,——中华民族异彩纷呈的民族文化(民族性)(1)各民族文化的关系:中华各民族的文化,既有又有。

它们都是。

各兄弟民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

(2)意义:二、中华文化源远流长、博大精深的一个重要原因:在于它所特有的。

1、包容性的含义:即。

所谓“求同存异”,就是;所谓“兼收并蓄”,就是2、意义:这种文化的包容性,有利于三、中华文化的重要性中华文化的力量深深地熔铸在民族的、和之中,是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源。

★探究案★1、谈谈你所了解的展现独树一帜,独领风骚的中华文化成就。

(可着重谈文学艺术与科学技术,可用ppt呈现)2、结合课本p69相关链接说明吴越文化与颠黔文化的差异是什么?不同区域文化形成的原因是什么?为什么区域文化之间尽管有差别,却能和谐共处于中华文化之中?3、古典音乐《十二木卡姆》出自维吾尔族人民,是一部著名套曲。

二十四史中的《辽史》、《金史》和《宋史》是许多少数民族史学家参加编写的。

必修3政治第六课我们的中华文化知识点中华文化独特的发展历程和源远流长、博大精深。

接下来店铺为你整理了必修3政治第六课我们的中华文化知识点,一起来看看吧。

必修3政治第六课我们的中华文化知识点一、中华文化的发展历程1.古代曾走在世界前列2.近代经历了衰微的过程3.在中国特色社会主义文化建设中,在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,再创中华文化新辉煌二、中华文化的基本特征1.源远流长(从时间纬度或纵向看)(1)汉字在书写中华文化,传承中华文明中发挥了巨大作用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍,是中华文化一脉相承的重要见证。

2.博大精深(从内涵角度或横向看)(1)独特性(从不同文化形式上看)①中华文化中的文学艺术,以其辉煌而悠久的历史、丰富而绚丽的内涵、鲜明而独特的风格,展现了中华民族的精神向往和美好追求,在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

②中国古代的科学技术长期处于世界的前列,对整个人类文明的发展作出了巨大贡献。

(2)区域性(从不同地区看)①原因:我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同。

受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域性特点。

②不同地域文化的关系:长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

形成了一方水土,一方文化的特点。

③具体表现:吴越文化和滇黔文化分别具有水乡文化和边陲山寨文化特征。

(3)民族性(从不同民族看)①不同民族各具特色的民族文化有各自的民族特性,异彩纷呈。

②各民族文化的相互交融,相互促进,共同创造了中华文化,它们都是中华文化的瑰宝,都是中华文化的骄傲。

※ 中华各民族文化与中华文化的关系①中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

②由于自然条件、经济社会发展程度、历史地理等因素,各地区的文化具有明显的区域特征,不同区域的文化相互交流、借鉴、融合、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

(个性)③各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出重要贡献,他们都是中华文化的瑰宝,中华民族之骄傲。

第三单元中华文化与民族精神第六课我们的中华文化第1课时源远流长的中华文化1.中华文化在古代走过了怎样的辉煌历程?殷周时期,是中华文化萌发时期。

春秋战国时期,诸子峰起、百家争鸣,逐渐形成了古代中华文化思想的雏形。

秦的统一,促进了统一的民族文化的发展,在中华文化史上具有划时代的意义。

汉代,儒家学说确立了至尊地位。

隋唐时期,古代中华文化进入了气度恢弘的全盛时代。

宋元明,中华文化在史学、文学艺术和科技等方面都有巨大的成就。

明清时期,中国传统文化思想开始面临西方工业文明的冲击。

2.中华文化为什么能够源远流长?源远流长是中华文化的基本特征之一,汉字与史书典籍是最好的见证。

(1)文字是文化的基本载体,文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大作用,是中华文明的重要标志。

(2)史书典籍,是中华文化一脉相传的重要见证。

我国历史上编撰的史书,其规模之大存留之丰,为世界所仅有。

3.中华文化衰微的原因是什么?我们应如何创造中华文化的新辉煌?(1)随着中国封建统治的日渐没落和西方近代工业文明的巨大冲击,中华文化也经历了衰微的过程。

(2)再创中华文化新的辉煌与中华民族救亡图存的奋斗密切相关。

只有在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,才能创造中华文化新的辉煌,实现中华民族的伟大复兴。

全面认识祖国传统文化,取其精华,去其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应,与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。

拓展综观不同时期文化发展的特点,可以看出古代文化辉煌的原因。

(1)政治上国家的统一,民族的融合,经济的发展繁荣。

经济是基础,经济、政治决定文化,文化是经济、政治的反映,政治为文化提供了环境。

综观中国文化发展的历程,其繁荣时期无不是经济、政治繁荣或相对繁荣时期。

(2)文化具有继承性和相对的稳定性,文化自身的继承与发展,也是文化发展的一个重要原因。

(3)文化具有包容性,对外交往程度的加深,扩大了文化的视野。

我们的中华文化【考点解读】考点提示1.中华文化源远流长、博大精深2.中华文化的包容性3.中国各民族文化对中华文化的贡献知识经纬【知识清单】(一)中华文化基本特征之一——源远流长1.古代辉煌的历程(1)殷周时期,_______思想、________思想,对早期中华文化产生了深刻的影响。

(2)春秋战国时期,逐渐形成了古代中华文化思想的_______。

(3)秦的统一,促进了统一的民族文化的发展,在中华文化史上具有______的意义。

(4)汉代,儒家学说确立了_______地位。

(5)隋唐时期,古代中华文化高度发展,并广泛吸收外域文化,进入了气度恢弘的_______时代。

(6)宋元明时期,中华文化在史学、文学艺术和科技等方面都有巨大的成就,并产生了影响后期封建社会的宋明_____。

(7)明清时期,中国传统文化思想开始面临________的冲击2.薪火相传,一脉相承(1)_______是中华文化的基本特征之一。

(2)________与________是中华文化“源远流长”的见证。

3.创造中华文化新的辉煌(1)中华文化衰微的原因:中国_______的日渐没落和西方近代_________的巨大冲击。

(2)创造中华文化新的辉煌①只有在________的领导和_________的指引下,才能创造中华文化新的辉煌,实现中华民族的伟大复兴。

②我们要全面认识祖国传统文化,取其精华、去其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应、与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。

(二)中华文化基本特征之一——博大精深(具体体现)1.独树一帜,独领风骚(1)文学艺术作用:对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有_____的作用。

中国古代文学艺术以历史______、内涵______、风格_______,展示了中华民族精神的向往和美好追求。

在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

(2)科学技术①地位:是一个民族文明程度的重要标志之一。

②中国古代科学技术特点:注重______,具有_______和______的特点。

高中政治必修三第六课知识点总结高中学生学习政治必修三第六课内容,必须以知识点为单位,逐个学习,下面是我给大家带来的高中政治必修三第六课知识点,希望对你有帮助。

高中政治必修三第六课知识点1.中华文化源远流长仅得益于汉字和史学典籍的延续。

注意:①中华文化源远流长,得益于汉字与史学典籍,有其合理性。

文字是文化的基本载体,记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

数千年来,汉字这种独具特色的文字,为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大作用。

史书典籍的出现,能够使大量的历史经验、资料史实记载流传下来。

②但中华文化之所以源远流长,还得益于它所特有的包容性。

即求同存异和兼收并蓄。

它能与其他民族的文化和谐相处,吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

这种文化的包容性,有利于增强对自身文化的认同、对外域文化的理解。

2.中华文化是中国这一古老土地上孕育的文明,因此各地区文化都是相同的。

注意:①中华文化是中国各地区各民族人民共同创造的,但我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,所以各地区的文化带有明显的区域特征。

②不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸引,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

3.中华文化呈现多种民族文化的丰富多彩,民族不同,民族文化的色彩就不同。

注意:①中华民族是多民族的共同体,中华文化也呈现多种民族文化的丰富多彩,但不等于各民族的文化之间无共性。

②中华各民族的文化,既有自己的民族特征,又有中华文化的共性,各兄弟民族文化相互交融、相互促进,各族人民对共同拥有的中华文化有认同感和归属感。

③各民族文化都是中华文化的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

高中政治必修三常考知识点1、如何进行文化传承?①“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。

对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须“移风易俗”,自觉地加以改造或剔除;②立足社会实践,“推陈出新,革故鼎新”,对优秀的传统文化要在继承的基础上发展,为传统文化注入时代精神;③既不能搞“传统虚无主义”,全盘否定,也不能持“文化保守主义”,全盘继承。

政治必修三第三单元知识点 虚假的学问⽐⽆知更糟糕。

⽆知好⽐⼀块空地,可以耕耘和播种;虚假的学问就象⼀块长满杂草的荒地,⼏乎⽆法把草拔尽,下⾯给⼤家分享⼀些关于政治必修三第三单元知识点,希望对⼤家有所帮助。

第六课我们的中华⽂化1.中华⽂化基本特征? 源远流长和博⼤精深2.⼈类进⼊⽂明时代的标志,⽂字是⽂化的基本载体,⽂字的发明,使⼈类⽂明得以传承,标志着⼈类进⼊⽂明时代是⽂字。

中华⽂化源远流长的见证?见证:汉字和史书典籍3.中华⽂化博⼤精深表现在哪?①独特性-----独树⼀帜,独领风骚。

突出表现:⽂学艺术和科学技术上。

⽂学艺术,对于反映⼈们精神⽣活、展⽰⼈们精神世界有独特作⽤;(作⽤)科学技术是⼀个民族⽂明程度的重要标志之⼀。

(我国古代科技注重实际运⽤,具有实⽤性和整体性的特点。

)②区域性-----⼀⽅⽔⼟,⼀⽅⽂化。

A、成因:⾃然条件千差万别;经济社会发展程度不同;历史、地理等因素的影响。

B、不同区域⽂化的关系:不同区域的⽂化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,⼜保持着各⾃特⾊。

③民族性-----中华之瑰宝,民族之骄傲。

4.中华⽂化与民族⽂化(的关系)在中华⽂化的百花园中,各具特⾊的民族⽂化异彩纷呈,它们都为中华⽂化的形成和发展作出了重要的贡献。

①中华⽂化与民族⽂化的关系:中华民族是多民族的共同体。

各民族的⽂化,既有中华⽂化的共性,⼜有各⾃的民族特性。

②各民族⽂化之间的关系:各兄弟民族⽂化相互交融、相互促进,共同熔铸了中华⽂化。

③民族⽂化的地位:它们都是中华⽂化的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

④中华⽂化的意义:有利于增强各族⼈民对共同拥有的中华⽂化的认同感和归属感,显⽰了中华民族厚重的⽂化底蕴和强⼤的民族凝聚⼒。

5.中华⽂化源远流长与博⼤精深的原因?A、汉字是中华⽂化的载体,为书写中华⽂化,传承中华⽂明,发挥了巨⼤的作⽤;是中华⽂明重要标识。

B、史书典籍是中华⽂化⼀脉相传的重要见证。

C、【中华⽂化具有包容性】①含义:求同存异:能与其他民族的⽂化和谐相处;兼收并蓄:就是能在⽂化交流中吸收、借鉴其他民族⽂化中积极成分。

高中政治必修三知识点总结

第三单元中华文化与民族精神

第六课我们的中华文化

1. 中华文化的基本特征:源远流长;博大精深。

2. 中华文化源远流长的见证:汉字与史书典籍

(1)汉字:文字是文化的基本载体。

文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用。

今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍:是中华文化一脉相传的重要见证。

我国史书典籍的特点:规模之大、存留之丰为世界所罕有。

3. 中华文化源远流长的原因,还得益于它特有的包容性

(1)中华文化源远流长的原因:汉字传载、史学典籍存传、中华文化的包容性。

(2)包容性:

①含义:即求同存异和兼收并蓄。

所谓“求同存异”,就是能与其他民族的文化和谐相处;所谓“兼收并蓄”,就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

②意义:这种文化的包容性,有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同、对外域文化的理解。

4. 如何再创中华文化新的辉煌?

(1)在近代中国,再创中华文化的辉煌与中华民族救亡图存的奋斗密切相关。

(2)实践证明:只有在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,实现中华民族的伟大复兴才能创造中华文化新的辉煌。

(3)今天,在中国特色社会主义文化建设中,中华民族的文化史册掀开了崭新的一页。

中华文化在继续更加壮丽的篇章。

5. 中华文化博大精深:(第6、7、8点组合)

6. 中华文化的独特性:

(1)中华文化中的文学艺术在世界文学艺术宝库中独树一帜。

(文学艺术对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有独特的作用)。

(2)中国的科学技术成就体现了中华文化的博大精深。

(科学技术是一个民族文明程度的重要标志之一。

)

①地位:在古代,中国的科学技术成就长期处于世界的前列,对整个人类文明的发展做出了巨大贡献。

②特点:总的来说,我国古代科学技术注重实际运用,具有行实用性和整体性的特点。

③意义:中华民族在认识、改造自然的过程中创造的一切科技成就,都是中国人民勤劳、智慧和艰苦奋斗精神的结晶,是中华民族生命力、创造力的生动体现。

7. 中华文化的区域性:

(1)成因:我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征。

(2)不同区域文化之间的关系:不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

8. 中华文化的民族性:我国各具特色的民族文化异彩纷呈.都为中华文化的形成和发展做出了重要贡献。

9. 多民族文化对中华文化的意义

(1)民族文化与中华文化关系:中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现多种民族文化的丰富色彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

(2)地位:它们都足中华文化的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

(3)各民族文化的关系:各兄弟民族文化相互交融、相互促进,共同创造中华文化。

(4)意义:它体现了中华文化的博大精深;各族人民对共同拥有的中华文化的认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

资料整理自网络与教材,

如涉及版权问题,请及时联系整理者删除。