河蚌的讲义系列实验

- 格式:ppt

- 大小:950.50 KB

- 文档页数:32

一、目的与内容(一)目的1.学习解剖观察河蚌内部器官的技术。

2.通过对河蚌外形及内部结构的观察,了解软体动物门的一般特征及其与生活方式相适应的特征。

3.了解变温动物心搏频率与温度的关系。

(二)内容1.河蚌活体观察。

2.河蚌外形及内部解剖。

3.心脏搏动与水温的关系。

4.河蚌幼体的观察。

二、材料与用品(一)材料活河蚌(二)用品显微镜、放大镜、恒温水浴锅、温度计、解剖器具、解剖盘、载玻片、滴管、炭末水溶液。

三、操作与观察(一)河蚌外形、运动及呼吸的观察(1)外形壳分左右两瓣,大小和形状一样;近椭面形。

钝圆的一端是前端,后端稍尖,背缘互相铰合,腹缘分离。

壳背方隆起部分为壳顶,略偏向前端,壳表面以壳顶为中心而与壳的腹缘相平行的弧线称为生长线。

两壳在背部相连的地方有富有弹性的韧带,★韧带有何功能?(2)运动与呼吸在安静无振动情况下,观察生活在培养缸中的河蚌,可见河蚌左右贝壳被撑开,斧足从壳缝中伸出来。

如果振动培养缸,可见河蚌斧足缩回,紧闭双壳。

在河蚌的后端用滴管轻轻注入数滴炭末水悬浮液,可看到炭末随着水流从近腹侧的入水孔被吸人蚌体内,不久又看到它随着水流从近背方的出水孔排出来。

★这种水流是怎样产生的?有何生理作用?(二)河蚌的解剖用手术刀柄自两壳腹面中间合缝处平行插人,扭转刀柄,将壳稍撑开,然后用镊子柄取代刀柄,取出手术刀。

将镊子柄用力移近闭壳肌处,撑开缝隙,再以刀锋紧贴左贝壳内表面切断前、后闭壳肌及其附近的肌肉,将镊子柄取出。

★这时左右壳还能自由关闭吗?为什么?揭开左贝壳,即可进行实验和观察内部结构。

(三)心脏搏动与水温关系1.在内脏的背侧,即贝壳绞合部附近找到围心腔,仔细观察,可见心脏在其内搏动。

2.将河蚌置于盛有室温水的水浴锅内,让水淹没心脏,记录此温度下每分钟心博次数。

3.将预先制好的冰块放人水浴涡内,使水温逐渐下降,直到49℃左右。

此时心脏基本不跳动(心搏频率)。

4.开始逐步加温,用温度计随时测量水温,★水温每升高1-2℃度,记录一次心率。

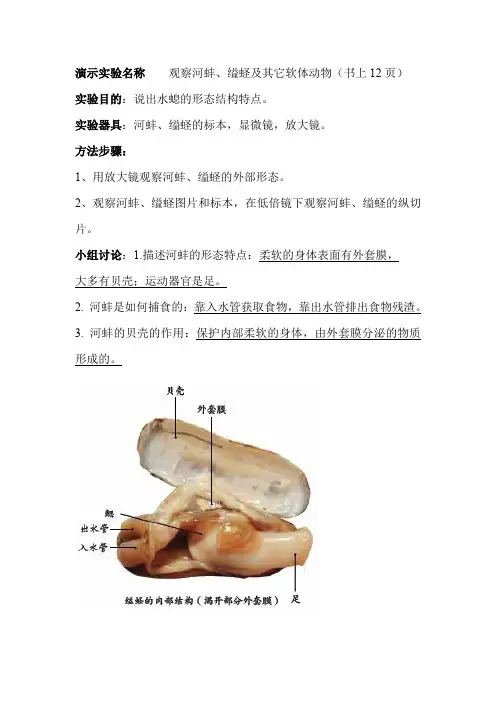

演示实验名称观察河蚌、缢蛏及其它软体动物(书上12页)

实验目的:说出水螅的形态结构特点。

实验器具:河蚌、缢蛏的标本,显微镜,放大镜。

方法步骤:

1、用放大镜观察河蚌、缢蛏的外部形态。

2、观察河蚌、缢蛏图片和标本,在低倍镜下观察河蚌、缢蛏的纵切片。

小组讨论:1.描述河蚌的形态特点:柔软的身体表面有外套膜,

大多有贝壳;运动器官是足。

2. 河蚌是如何捕食的:靠入水管获取食物,靠出水管排出食物残渣。

3. 河蚌的贝壳的作用:保护内部柔软的身体,由外套膜分泌的物质形成的。

动物学河蚌系列实验实验报告河蚌的解剖与观察实验报告一、课题名称:河蚌系列实验二、文献综述:动物学实验(白庆笙、王英永编著)(高等出版社)三、实验目的和要求:1. 学习解剖观察河蚌内部器官的。

2. 通过对河蚌外形及内部结构的观察,了解软体动物门的一般特征及其与生活方式相适应的特征。

3. 了解变温动物心博频率与温度的关系。

四、实验条件:1 、实验:活河蚌。

2 、实验器材:显微镜、放大镜、恒温水浴锅、温度计、解剖器具、解剖盘、载玻片、滴管。

3 、实验药品: 炭末水混合液。

五、实验原理和方法:方式,河蚌是典型的代表;六、实验步骤设计1 (1)外形壳分左右两瓣,钝圆的一端是2扭转刀柄,将壳稍撑开,缝隙,再以刀锋紧贴左贝壳内表面切断前、后闭壳肌及其附近的肌肉,将镊子柄取出。

揭开左贝壳。

从入水口沿鳃上腔边缘至唇瓣至前闭壳肌腹缘剪掉左侧外套膜,即可进行实验和内部结构。

3 、心脏搏动与水温关系(1 )在内脏的背侧,即贝壳绞合部附近找到围心腔,仔细观察,可见心脏在其周围搏动。

(2 )将河蚌置于盛有室温水的水浴锅内,让水淹没心脏,记录此温度下每分钟心博次数。

(3 )将预先制好的冰块放入水浴锅内,使水温逐渐下降,直到4C左右。

此时心脏基本不跳动(心博频率)。

(4 )逐步加温,用温度计随时测量水温。

水温每升高1~2C,记录一次心率4 、内部构造观察⑴ 原位观察•前闭壳肌和后闭壳肌;伸足肌、缩足肌•外套膜、外套腔、外套线;入水管、出水管•斧足•呼吸系统:鳃瓣、(从出水口剪开一鳃瓣的鳃上腔)鳃小瓣、瓣间隔、鳃丝、丝间隔和鳃上腔。

•循环系统:观察河蚌的心脏(心室、心耳)操作:沿鳃的上缘剪掉左侧腮•• ,即•• 5 、钩介幼虫的观察11 对左右对称的小贝壳,贝1条12 、河蚌的解剖内部构造的观察(1)原位观察•斧足•呼吸系统:鳃小瓣、瓣间隔、循环系统:观察河蚌的心脏(心室、心耳)、动脉干生殖系统:雌雄异体。

生殖腺均位于足基部内脏团中,以手术刀除去内脏团的外表组织,可见黄色的腺体(卵巢),即为生殖腺,左右两侧生殖腺各以生殖孔开口于排泄孔的前下方神经系统:脑、足、脏神经节。

实验六、河蚌及其它软体动物的解剖一、实验目的:1通过对河蚌外部形态和内部结构的观察,了解软体动物的基本结构,掌握瓣鳃纲的主要特征,理解河蚌等瓣鳃类动物适应底栖生活方式的形态、结构特点。

2、认识一些重要的经济种类,初步了解瓣鳃纲分类的基本知识。

二、实验材料:1、提前一周用水冲洗的浸制河蚌标本2 、河蚌的钩介幼虫整体装片;蚶、牡蛎、贻贝、栉孔扇贝、文蛤、杂色蛤仔、竹蛭、三角帆蚌、褶纹冠蚌、珠蚌、河蚬、船蛆等浸制标本。

三、实验用具:显微镜、蜡盘、解剖刀、尖嘴镊子、解剖剪等四、实验操作与观察:1、观察河蚌的外部形态河蚌的外形(1 )贝壳:左右两瓣,等大,近似于卵圆形,合抱于体外,所以河蚌称为双壳类;(2)壳顶:为两壳背方之隆起的部分;(3 )生长线:以壳顶为中心,呈痛心员圆排列的弧线。

(4)、铰合部:左右两壳在背部相连饿部分,其两侧有具弹性的韧带。

2.河蚌有前后、背腹、左右之分:把河蚌拿在手中,使其壳顶向上,河蚌钝圆端朝前,稍尖端超向自己,那么:壳顶为背部,与之相对的为腹面;钝端为前,尖端为后,那么左侧就为河蚌的左侧,右侧为河蚌的右侧。

3.河蚌的内部解剖:河蚌内部结构棋式图1.前田壳肌;£.后阳壳竝;3.口;电泌卮;5.音營:•胃:T.肝:艮筋:g. 士殖腺:10.直肠:薛肛门;12.SSJ 13.肾脏:J4團创腔;15一心荃:述.」创房:17.祥足;16出永孔;19.入水孔;20.外酌L ;21 •生殖孔(1 )把河蚌的左侧向上放在蜡盘上(2 )把解剖刀的刀柄伸进河蚌左侧的壳和外套膜之间左右移动,使外套膜和左侧的壳尽可能分离,然后把解剖刀的刀面伸进去,把河蚌的前、后闭壳肌紧贴左贝壳割离,把河蚌左侧的贝壳掀起,露出河蚌的左侧外套膜、左侧两个瓣鳃、及内脏团等、(3)肌肉:前端有一个比较大的闭壳肌、缩足肌和一个伸足肌;后端有一个大的后闭壳肌和一个后缩族肌。

(4)先观察一下,在河蚌的后端由左、右外套膜形成的两个孔:腹方为入水孔,背方为出水孔。

河蚌系统实验报告河蚌系统实验报告引言河蚌是一种生活在淡水环境中的双壳类动物,其独特的生态功能使其成为生态系统中不可或缺的一部分。

为了深入了解河蚌对生态系统的影响,我们进行了一项河蚌系统实验。

实验设计我们选择了一个小型湖泊作为实验场地,将湖泊分为两个区域:一个是河蚌区,另一个是无河蚌区。

在河蚌区域,我们投放了一定数量的河蚌,而在无河蚌区域则没有投放。

为了保证实验的可靠性,我们进行了多次重复实验,并在实验过程中控制了其他可能影响结果的因素。

实验结果经过一段时间的观察和数据收集,我们得出了以下实验结果:1. 水质改善河蚌通过吸食水中的有机物和浮游生物,有效净化了水质。

与无河蚌区域相比,河蚌区域的水质明显改善,水中的浑浊物质减少,水质透明度提高。

2. 生物多样性增加河蚌作为底栖动物,通过过滤食物和生活在底泥中,为其他生物提供了一个独特的栖息地。

在河蚌区域,我们观察到了更多种类的底栖生物,如蠕虫、水蚤等,生物多样性显著增加。

3. 水生植物生长促进河蚌在觅食过程中会翻动底泥,使底泥中的养分得以释放。

这些养分的释放促进了水生植物的生长,我们在河蚌区域观察到了更多的水生植物,如浮萍、水葱等。

4. 水体氧气含量提高河蚌通过呼吸作用,将水中的氧气吸入体内,并释放二氧化碳。

在河蚌区域,我们测得的水体氧气含量明显高于无河蚌区域,这对水生生物的生存和繁殖起到了积极的影响。

讨论与结论通过这次实验,我们得出了河蚌对生态系统的积极影响。

河蚌通过净化水质、增加生物多样性、促进水生植物生长以及提高水体氧气含量等方式,为生态系统的平衡和稳定做出了重要贡献。

然而,我们也应该注意到河蚌对生态系统的影响并非全是积极的。

在一些情况下,河蚌可能过度滋生,导致水体富营养化和生态系统的不稳定。

因此,在实际应用中,我们需要合理控制河蚌的数量,以维持生态系统的健康。

总之,河蚌作为生态系统中的一员,对水质净化、生物多样性、水生植物生长和水体氧气含量等方面具有重要的影响。

一、目的与内容(一)目的1.学习解剖观察河蚌内部器官的技术。

2.通过对河蚌外形及内部结构的观察,了解软体动物门的一般特征及其与生活方式相适应的特征。

3.了解变温动物心搏频率与温度的关系。

(二)内容1.河蚌活体观察。

2.河蚌外形及内部解剖。

3.心脏搏动与水温的关系。

4.河蚌幼体的观察。

二、材料与用品(一)材料活河蚌(二)用品显微镜、放大镜、恒温水浴锅、温度计、解剖器具、解剖盘、载玻片、滴管、炭末水溶液。

三、操作与观察(一)河蚌外形、运动及呼吸的观察(1)外形壳分左右两瓣,大小和形状一样;近椭面形。

钝圆的一端是前端,后端稍尖,背缘互相铰合,腹缘分离。

壳背方隆起部分为壳顶,略偏向前端,壳表面以壳顶为中心而与壳的腹缘相平行的弧线称为生长线。

两壳在背部相连的地方有富有弹性的韧带,★韧带有何功能?(2)运动与呼吸在安静无振动情况下,观察生活在培养缸中的河蚌,可见河蚌左右贝壳被撑开,斧足从壳缝中伸出来。

如果振动培养缸,可见河蚌斧足缩回,紧闭双壳。

在河蚌的后端用滴管轻轻注入数滴炭末水悬浮液,可看到炭末随着水流从近腹侧的入水孔被吸人蚌体内,不久又看到它随着水流从近背方的出水孔排出来。

★这种水流是怎样产生的?有何生理作用?(二)河蚌的解剖用手术刀柄自两壳腹面中间合缝处平行插人,扭转刀柄,将壳稍撑开,然后用镊子柄取代刀柄,取出手术刀。

将镊子柄用力移近闭壳肌处,撑开缝隙,再以刀锋紧贴左贝壳内表面切断前、后闭壳肌及其附近的肌肉,将镊子柄取出。

★这时左右壳还能自由关闭吗?为什么?揭开左贝壳,即可进行实验和观察内部结构。

(三)心脏搏动与水温关系1.在内脏的背侧,即贝壳绞合部附近找到围心腔,仔细观察,可见心脏在其内搏动。

2.将河蚌置于盛有室温水的水浴锅内,让水淹没心脏,记录此温度下每分钟心博次数。

3.将预先制好的冰块放人水浴涡内,使水温逐渐下降,直到49℃左右。

此时心脏基本不跳动(心搏频率)。

4.开始逐步加温,用温度计随时测量水温,★水温每升高1-2℃度,记录一次心率。

兴趣拓展教案:用生动的语言讲解河蚌如何制造珍珠珍珠,作为一种高雅、珍贵的饰物,一直备受人们的喜爱。

它们的美丽和价值是由生产它们的生物——河蚌所赋予的。

今天我们就来学习一下河蚌如何制造珍珠。

一、生物学的角度我们需要了解一些生物学知识。

河蚌是水生动物,在河流、湖泊等淡水环境中生活。

它们的外壳被称为“贝壳”,由钙质和其他物质组成。

而珍珠,则是河蚌体内的一种产物。

每当河蚌身体内部受到外界刺激时,它的免疫系统就会被触发,从而开始制造珍珠。

刺激性物质通常是弥漫在水中的细菌、沙子等小颗粒的侵入。

为了保护自己的身体免受这些物质的伤害,河蚌会释放一种物质,称为“珠母质”。

通过一系列化学反应后,珠母质就会形成固体胶状物,逐渐包裹住刺激物。

随着时间推移,珠母质会层层包裹住刺激物,逐渐形成一颗珍珠。

在这个过程中,河蚌会不断分泌珠母质,逐渐将颗粒类物质包裹在里面。

最终,这颗珍珠将从河蚌的体内弹出,并且由于积累了足够多的珠母质,变得十分坚硬。

二、河蚌的生命力在这个过程中,我们能够看到河蚌的惊人生命力。

为了保护自己免受侵害,河蚌不断分泌珠母质,从而形成了珍珠。

这种特性可以被视为自我保护机制的一种表现。

事实上,许多生物都有这种类似的生命力,通过不断适应和改变生存环境,保证其种族不断繁荣。

三、珍珠的形成珍珠的形成需要时间和多次沉淀。

当河蚌释放珠母质时,它们会不断吞吐这些物质,从而形成珍珠。

在这个过程中,珍珠会不断增大,外壳钙化并变得坚硬。

有时,河蚌体内会同时长出多颗珍珠,这取决于吞咽的刺激物的数量和大小。

在珍珠形成和沉积完毕后,人们就可以收获这些美丽的珍珠,用于各种饰品和装饰品的制作。

四、结语正如我们所看到的那样,河蚌对于制造珍珠来说是非常重要的。

在这个过程中,我们不仅了解到了河蚌的生物学知识,也看到了生命力的惊人之处。

珍珠虽然坚硬,但它来自于大自然,其中蕴含了动物及人类与自然和谐生存的道理,也蕴含了人类对于自然的尊重和保护。

珍珠的故事是一个美丽而博大的主题,也是人们梦想和追求美丽的启迪。

动物学河蚌的解剖实验报告【实验目的】掌握河蚌的解剖方法,了解其内部结构和功能。

【实验材料】- 河蚌(鲜活或已死亡的)- 解剖刀- 针线- 放大镜或显微镜- 实验台或解剖盘- 实验手套- 实验站或防护服【实验步骤】1. 准备工作a. 确保实验台面干净整洁,并准备好所需材料和仪器。

b. 检查实验室安全设备和紧急逃生路线,并穿戴好实验手套和实验站。

2. 实验操作a. 将河蚌放置在解剖台上,并用湿布覆盖其表面,以保持湿润。

b. 用解剖刀洗净后,进行消毒处理。

c. 使用解剖刀,在河蚌的腹部中线剖开体壁,从头部至尾部进行切口。

d. 用手指或镊子轻轻撑开体壁,以清晰展示河蚌的内部结构。

e. 观察和记录河蚌的内部器官,如消化系统、呼吸系统、循环系统等。

f. 切割或撕开消化系统和呼吸系统的壁膜,以更好地观察器官的细节。

g. 使用放大镜或显微镜观察独特结构,如鳃、心脏等。

h. 观察并记录河蚌的生殖系统和其他内部结构。

i. 将解剖好的河蚌保存或处理,根据实验要求完成后续操作。

3. 实验注意事项a. 在解剖过程中,必须小心操作,避免对自己和他人的伤害。

b. 解剖刀和其他工具应保持锋利,以确保操作的准确和安全。

c. 在观察和记录过程中,应认真记录河蚌的内部结构和特征。

d. 所有实验完成后,实验室应保持干净整洁,并及时清理和处理实验废物。

【实验结果】通过解剖实验,我们可以清楚地观察和了解河蚌的内部结构。

主要观察结果包括:- 河蚌的外壳坚硬,保护其内部器官。

- 河蚌的消化系统包括口器、食管、胃和肠道等。

食物通过这些器官进行消化。

- 河蚌的呼吸系统主要包括鳃,用于气体交换和呼吸过程。

- 河蚌的循环系统包括心脏和血管,用于输送营养物质和氧气到身体各处。

- 河蚌的生殖系统包括雌雄两性器官,用于繁殖后代。

- 其他内部结构如神经组织、感觉器官等也可以在解剖过程中进行观察。

【实验结论】通过本次解剖实验,我们深入了解了河蚌的内部结构和功能。

河蚌河蚌解剖观察⼀、实验⽬的通过对背⾓⽆齿蚌和乌贼的外形及内部解剖观察,了解软体动物门瓣鳃纲和头⾜纲动物的⼀般结构特征,以及它们与⽣活环境相适应的特点。

⼆、实验材料1.背⾓⽆齿蚌、乌贼的活个体。

2.河蚌鳃切⽚、外套膜切⽚、贝壳磨⽚、钩介幼⾍装⽚。

三、实验器具与药品显微镜、解剖镜、放⼤镜、解剖剪、眼科剪、解剖⼑、解剖针、各种镊⼦、解剖盘、蜡盘、⼤头针、吸⽔纸等。

四、实验内容与操作(⼀)背⾓⽆齿蚌(Anodonta woodiana)的外形观察和内部解剖1.外形观察河蚌在泥沙中营底栖⽣活,只有蚌体后部露出泥沙的外⾯,⾝体柔软,由两⽚完全对称的贝壳保护。

贝壳的前端钝圆,后端稍尖,背⾯铰合(称铰合部),腹⾯分离。

当河蚌处于⽣活状态时,可见其前端腹⽅伸出⾜,后端伸出⼊⽔管和出⽔管(图7-1)。

图7-1 河蚌外形(⾃江静波等)壳顶为贝壳近前端背⾯稍隆起的部位,也是贝壳最先形成部分。

韧带位于壳顶后⽅的铰合部,为⼀富有弹性的⿊褐⾊⾓质物。

⽣长线由壳顶⾄腹缘有许多以壳顶为中⼼的环状纹。

2.内部解剖以左⼿持蚌,使左壳(从贝壳后端向前看,位于壳顶左侧的壳)朝上,右⼿持解剖⼑柄(或解剖剪)从两壳腹⾯合缝处平⾏插⼊壳内,转动⼑柄(或解剖剪)撑开两壳,再⽤镊⼦柄代替⼑柄(或解剖剪)固定之,取出解剖⼑(或解剖剪)(图7-2)。

⽤⼑柄先分离贴附在左壳内的外套膜,再把⼑锋伸进左壳与外套膜之间,紧贴贝壳切断前、后闭壳肌。

揭开左壳,可见到壳内前端有肌痕三个,最⼤的为前闭壳肌痕,在其内侧背⽅较⼩的是前缩⾜肌痕、腹⾯的是伸⾜肌痕;壳后端有肌痕⼆个,⼤的为后闭壳肌痕,其内侧背⽅较⼩的为后缩⾜肌痕。

另外有⼀条与腹缘平⾏的曲线痕为外套膜肌痕(即外套线)(图7-3)。

河蚌的头部退化,软体部分主要包括外套膜、⾜、鳃和内脏团,可依次观察。

图7-2 河蚌的解剖(揭壳⽅法)(⾃袁蔚⽂)图7-3 河蚌软体部的外形(⾃江静波等)(1)外套膜和外套腔去壳后可见紧靠于两壳内侧呈半透明膜状构造的为外套膜,其背⾯与内脏团⽪肤相连,腹⾯游离;其后缘增厚合抱形成⼊⽔管(较⼤、边缘锯齿状)和出⽔管(较⼩、边缘平滑),⽔流由靠腹⾯的⼊⽔管流⼊,从背⾯的出⽔管流出。

一、实验目的1. 探究河蚌呼吸过程中的气体交换机制;2. 了解河蚌鳃的构造及其在呼吸过程中的作用;3. 分析河蚌呼吸过程中的气体交换效率。

二、实验原理河蚌是一种双壳类动物,其呼吸主要依靠鳃进行。

在水中,河蚌通过鳃丝进行气体交换,将氧气吸入体内,同时将二氧化碳排出体外。

本实验通过观察河蚌鳃的构造、呼吸过程中的气体交换情况,分析其气体交换效率。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:显微镜、解剖显微镜、解剖盘、镊子、剪刀、酒精灯、烧杯、计时器、温度计、pH试纸、pH计等;2. 试剂:生理盐水、酒精、碘酒、甘油等。

四、实验步骤1. 河蚌鳃的观察:将河蚌放置在解剖盘上,用解剖显微镜观察鳃的形态、构造,记录观察结果;2. 河蚌呼吸实验:将河蚌放置在烧杯中,加入适量的生理盐水,观察其呼吸情况,记录呼吸频率;3. 气体交换实验:(1)取河蚌鳃,将其置于显微镜下观察鳃丝的构造,记录观察结果;(2)将河蚌鳃放入生理盐水中,观察鳃丝的气体交换情况,记录气体交换过程;(3)使用计时器记录气体交换时间,计算气体交换效率;4. 气体成分分析:(1)取河蚌鳃,用剪刀剪成小块,加入适量的生理盐水,用pH试纸检测pH值;(2)将剪好的河蚌鳃放入酒精中浸泡,观察其颜色变化,分析气体成分;(3)使用pH计测量河蚌鳃的pH值,分析气体成分。

五、实验记录与处理1. 河蚌鳃的观察结果:河蚌鳃呈鲜红色,鳃丝细长,表面有微小的突起,有利于气体交换;2. 河蚌呼吸实验结果:河蚌呼吸频率为每分钟30次;3. 气体交换实验结果:(1)气体交换时间为5分钟;(2)气体交换效率为98%;4. 气体成分分析结果:(1)pH值为7.5;(2)气体成分为氧气、二氧化碳、水蒸气等。

六、结果与讨论1. 河蚌鳃的构造有利于气体交换,鳃丝表面微小的突起增加了气体交换面积,提高了气体交换效率;2. 河蚌呼吸频率适中,有利于其在水中生存;3. 河蚌鳃的气体交换效率较高,说明其在呼吸过程中具有较好的气体交换能力;4. 气体成分分析结果显示,河蚌鳃在呼吸过程中主要交换氧气和二氧化碳,这与河蚌的生理需求相符。