第四章 胶体化学(合)

- 格式:ppt

- 大小:12.19 MB

- 文档页数:166

1.胶体的定义及分类胶体(Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种较均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散相,另一种连续相。

分散质的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系是胶体;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

按照分散剂状态不同分为:气溶胶——以气体作为分散剂的分散体系。

其分散质可以是液态或固态。

(如烟、雾等)液溶胶——以液体作为分散剂的分散体系。

其分散质可以是气态、液态或固态。

(如Fe(OH)3胶体)固溶胶——以固体作为分散剂的分散体系。

其分散质可以是气态、液态或固态。

(如有色玻璃、烟水晶)按分散质的不同可分为:粒子胶体、分子胶体。

如:烟,云,雾是气溶胶,烟水晶,有色玻璃、水晶是固溶胶,蛋白溶液,淀粉溶液是液溶胶;淀粉胶体,蛋白质胶体是分子胶体,土壤是粒子胶体。

2.胶体的不同表征方式胶体分散体系分为单分散体系和多分散体系。

单分散系表征可以用分散度、比表面积法(不规则形状包括单参数法,双参数法和多参数法)多分散体系可以用列表法、作图法,如粒子分布图,粒子累计分布图。

用激光粒度分析仪测定。

胶体的稳定性一般用zeta电位来表征。

zeta电位为正,则胶粒带正电荷,zeta电位为负,则胶粒带负电荷。

zeta电位绝对值越高,稳定性越好,分散度越好,一般绝对值>30mV说明分散程度很好。

胶体的流变性表征—黏度。

可用毛细管黏度计,转筒黏度计测定。

3.有两种利用光学性质测定胶体溶液浓度的仪器;比色计和浊度仪,分别说明它们的检测原理比色计它是一种测量材料彩色特征的仪器。

比色计主要用途是对所测材料的颜色、色调、色值进行测定及分析。

工作原理:仪器自身带有一套从淡色到深色,分为红黄蓝三个颜色系列的标准滤色片。

仪器的工作原理是基于颜色相减混合匹配原理。

罗维朋比色计目镜筒的光学系统将光线折射成90°并将观察视场分成可同时观察的左右两个部分,其中一部分是观察样品色的视场;另一部分是观察参比色(即罗维朋色度单位标准滤色片)的视场。

教案高中化学胶体化合物

教学目标:

1. 了解胶体的定义和性质;

2. 能够区分溶液、悬浮液和胶体;

3. 掌握胶体的制备方法和表征方法;

4. 能够解释胶体的稳定性及其应用。

教学重点:

1. 胶体的定义和性质;

2. 胶体的制备方法和表征方法;

3. 胶体的稳定性及应用。

教学难点:

1. 胶体和溶液、悬浮液的区分;

2. 胶体的表征方法的理解。

教学准备:

1. 教材:高中化学教科书;

2. 实验器材:玻璃棒、试管、试剂瓶等;

3. 实验药品:淀粉溶液、明胶溶液等。

教学过程:

1. 引入胶体的概念(10分钟)

通过实际生活中的例子和图示,引入胶体的概念,让学生了解什么是胶体,与溶液和悬浮液的区别。

2. 胶体的制备方法(20分钟)

介绍胶体的制备方法,包括物理法和化学法,并进行实验演示或实验操作,让学生亲自制备胶体。

3. 胶体的性质和表征方法(20分钟)

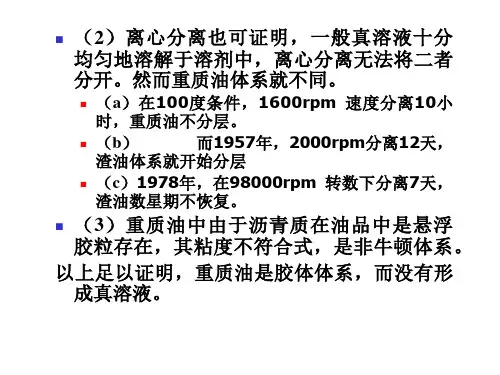

讲解胶体的性质,如颜色、透明度等,并介绍胶体的表征方法,如透射电镜、超速离心等。

4. 胶体的应用(15分钟)

探讨胶体的应用,如在食品工业、医药工业等领域的应用,并让学生展示或发表自己的看法。

5. 总结与评价(15分钟)

总结胶体的定义、性质、制备方法、表征方法和应用,并对学生的学习情况进行评价和反馈,帮助学生解决学习中的问题。

教学反思:

通过本节课的教学,学生应该能够掌握胶体的概念、性质、制备方法、表征方法和应用,

帮助学生建立起对胶体化合物的整体认识,提高化学知识的理解和应用能力。

高中必修高一化学胶体(人教版)【】为了不断提高大家的综合学习能力,查字典化学网小编为大家提供高一化学胶体,希望对大家有所帮助。

胶体1、胶体的定义:分散质粒子直径大小在10-9~10-7m之间的分散系。

2、胶体的分类:①. 根据分散质微粒组成的状况分类:如:胶体胶粒是由许多等小分子聚集一起形成的微粒,其直径在1nm~100nm之间,这样的胶体叫粒子胶体。

又如:淀粉属高分子化合物,其单个分子的直径在1nm~100nm范围之内,这样的胶体叫分子胶体。

②. 根据分散剂的状态划分:如:烟、云、雾等的分散剂为气体,这样的胶体叫做气溶胶;AgI 溶胶、溶胶、溶胶,其分散剂为水,分散剂为液体的胶体叫做液溶胶;有色玻璃、烟水晶均以固体为分散剂,这样的胶体叫做固溶胶。

3、胶体的制备A. 物理方法①机械法:利用机械磨碎法将固体颗粒直接磨成胶粒的大小②溶解法:利用高分子化合物分散在合适的溶剂中形成胶体,如蛋白质溶于水,淀粉溶于水、聚乙烯熔于某有机溶剂等。

B. 化学方法①水解促进法:FeCl3+3H2O(沸)= (胶体)+3HCl②复分解反应法:KI+AgNO3=AgI(胶体)+KNO3Na2SiO3+2HCl=H2SiO3(胶体)+2NaCl思考:若上述两种反应物的量均为大量,则可观察到什么现象?如何表达对应的两个反应方程式?提示:KI+AgNO3=AgI+KNO3(黄色)Na2SiO3+2HCl=H2SiO3+2NaCl(白色)4、胶体的性质:①丁达尔效应丁达尔效应是粒子对光散射作用的结果,是一种物理现象。

丁达尔现象产生的原因,是因为胶体微粒直径大小恰当,当光照射胶粒上时,胶粒将光从各个方面全部反射,胶粒即成一小光源(这一现象叫光的散射),故可明显地看到由无数小光源形成的光亮通路。

当光照在比较大或小的颗粒或微粒上则无此现象,只发生反射或将光全部吸收的现象,而以溶液和浊液无丁达尔现象,所以丁达尔效应常用于鉴别胶体和其他分散系。

§3- 3 溶胶的形成及老化机理一、溶胶形成的条件沉淀理论:沉淀时新相生成分为两个过程,生核与长大。

a 、晶核的生产速度μ1c :分散相浓度;cs :分散相的溶解度;k :比例常数。

b 、长大速度μ2,由扩散作用支配D :扩散系数;δ:粒子表面扩散层厚度;A :离子表面积μ1>μ2:形成高分散胶体;μ2>μ1:大颗粒沉淀。

二、溶胶的老化机理新形成的溶胶,即便经过纯化,胶粒也会随时间而慢慢增大,这一过程叫老化。

老化时体系的表面能降低是自发过程,我们不能完全阻止溶胶的老化,但可以延缓老化过程的进行。

溶胶的另一特性是多分散性,即由大小不等的胶粒组成,颗粒大小有一定的分散规律,通常所称谓的尺寸是一个平均值。

固体的溶解度与颗粒大小有关,对于半径为a1和a2的颗粒,根据前面介绍的Keivem 公式 若有两个颗粒放在一起,较小颗粒的饱和浓度为C1,较大颗粒的浓度为C2,由上式可知C1>C2。

较大颗粒的饱和浓度C2,由于C1>C2,所以溶质会由小颗粒附近自动扩散到大颗粒周围,而对于大颗粒而言,C2是饱和浓2a S 1、S 2分别为 和 颗粒的溶解度,σ为颗粒和饱和溶液间的界面张力,ρ为颗粒密度,M 为颗粒的mole 质量。

⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=1221112ln a a S S M RT ρσ1a度,扩散过来的溶质必然会在大颗粒上长大,这种过程不断进行,小颗粒不断溶解,大颗粒不断长大,直到小颗粒完全溶解为止。

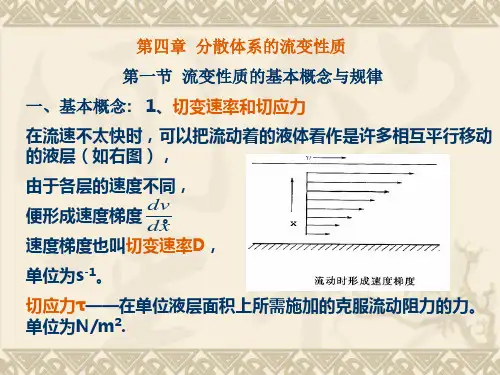

第四章 分散体系的物理化学性质斐克第一定律(Fick’s first law )式中负号表示扩散发生在浓度降低的方向,斐克第二定律(Fick’s second law )双电层(double layer)当固体与液体接触时,可以是固体从溶液中选择性吸附某种离子,也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液,以致使固液两相分别带有不同符号的电荷,在界面上形成了双电层的结构。

最早于1879年Helmholtz 提出平板型模型;1910年Gouy 和1913年Chapman 修正了平板型模型,提出了扩散双电层模型;后来Stern 又提出了Stern 模型。