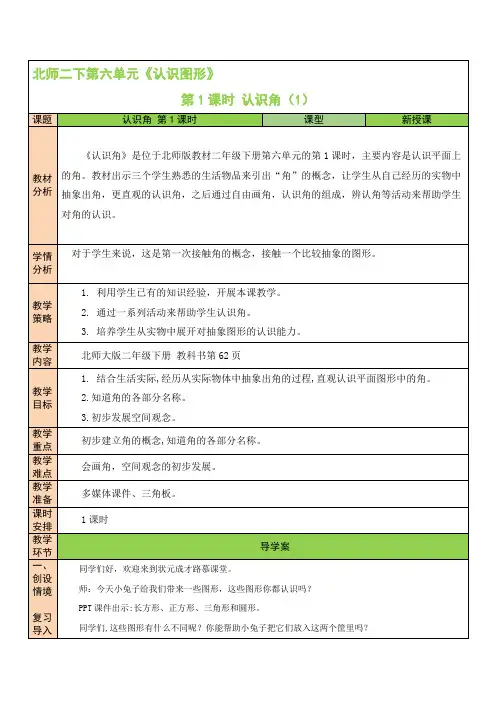

小学数学二年级下册教材分析PPT

- 格式:pptx

- 大小:4.41 MB

- 文档页数:99

小学二年级下册数学全册教材分析小学二年级下册数学全册教材分析提要:在本册的教学中,教师应充分利用学生的生活经验,设计生动有趣、直观形象的数学活动。

如:教师可以利用教材中数小正方体的活动小学二年级下册数学全册教材分析一、教学内容:本册教学内容:除法、混合运算、方向与路线、生活中的大数、测量、整理与复习(一)、走进乡村、加与减(一)、认识图形、加与减(二)、整理与复习(二)、美丽的植物园、统计、总复习二、教学重点:有余数的除法、加与减、生活中的大数三、教学难点:混合运算、加与减、生活中的大数、测量四、教学目标(一)、数与代数1、第一单元“除法”是在表内除法的基础上学习有余数的除法(商是一位数)。

结合分物活动,使学生体会到在生活中把一些物品平均分后有时会有余数,掌握有余数除法的试商方法,并能解决生活中的一些简单的实际问题。

2、第二单元“混合运算”(乘加、乘减、除加、除减、加减混合以及两步有括号式题)。

结合实际情境,使学生体会到要遵循“先乘除、后加减”及“先算括号里面的”运算顺序,能根据这些运算顺序计算有关问题,并能解决一些实际问题。

3、第四单元“生活中的大数”。

结合实例,使学生体会到生活中有比“百”大的数,通过实际操作和观察,使学生体验到“一千”“一万”有多大,并能结合实际,对万以内的数进行估计,了解万以内的数位顺序,能认、读、写万以内的数,会用万以内的数进行表达和交流,会用词语或符号来描述万以内数的大小,培养学生的数感。

4、第六单元“加与减(一)”,第八单元“加与减(二)”。

结合具体情境,探索计算万以内加减法及连加、边减和加减混合的计算方法;养成对计算结果的大致范围进行估计的习惯;能在具体情境中提出问题,能运用学到的知识解决一些简单的实际问题。

(二)、空间与图形1、第三单元“方向与路线”。

借助实践活动,认识八个方向;给定一个方向(东、南、西或北),能辨认其余七个方向,能用这些词语描述物体所在的位置;认识简单的路线图,能根据路线图说出出发地到目的地行走的方向和途径的地方。

小学数学二年级(下册)整册教材分析一、本册教材一共安排了9个单元。

“数与代数”领域一共安排了5个单元,包括“有余数的除法”“认数”“加法”“减法”和“乘法”。

“空间与图形”领域一共安排了3个单元,包括“分米和毫米”“认识方向”和“认识角”。

“统计与概率”领域安排了1个单元,即第九单元“统计”。

“实践与综合应用”领域一共安排了2次活动,分别是“测定方向”和“你能跳多远”。

二、各单元教学内容简析。

“有余数的除法”是学生学习整数除法计算的一个重要的承上启下的单元。

在二年级(上册),学生已经完成了表内乘、除法的学习,从三年级(上册)开始将陆续学习两位数除以一位数、三位数除以一位数、三位数除以两位数等。

通过有余数除法的学习,一方面可以拓展对表内乘、除法的理解;另一方面可以为继续学习除法的笔算打好基础。

同时,学习有余数的除法也能进一步拓宽用除法计算解决的实际问题的范围。

“认数”主要是认识1000以内的数。

和传统教材比较,之所以要增加这个教学单元,主要基于以下三点考虑:第一,学生在日常生活中接触大数的机会比较少,增加这个循环有利于学生进一步积累感性经验,从而为认识更大的数铺设台阶,提供帮助;第二,课标对四则计算的笔算要求有所降低,加、减、乘、除的计算结果主要集中在1000以内,加强对1000以内数的认识,有利于增强学生对四则计算结果的把握能力;第三,由于认识1000以内数时可以借助直观操作来学习,这便为学生进一步理解十进制计数法提供了一次很好的机会。

“加法”和“减法”主要教学三位数加、减三位数。

通过教学,学生将基本完成小学阶段整数加、减法计算的学习。

“乘法”主要教学两位数乘一位数。

这是学生学习多位数乘法的起始单元。

理解两位数乘一位数的计算原理,掌握其基本计算方法是学生进一步学习整数乘法计算的重要基础。

“分米和毫米”主要教学长度单位分米和毫米的认识以及相邻长度单位(米、分米、厘米、毫米)间的十进关系。

通过教学既可使学生对常用长度单位有一个相对完整的认识,也能为进一步学习相关的面积单位提供支持。

1.把学生带进熟悉的情境.鼓励他们提出问题.指导学生合理分类.放手让他们独立进行统计活动.经历统计全过程。

例1是小学数学第一道教学统计的例题。

教材适当把起点放低一些.便于全体学生都进入统计学习。

例题呈现一幅校园情境图.里面有学生、有教师;有人在看书、有人在下棋、有人在做游戏。

教材安排以下步骤进行教学。

(1)鼓励学生提出问题.引发统计动机。

人们为什么统计?是为了解决问题。

统计是解决问题的一种有效手段.统计活动应该由问题引发。

例1在学生初步看过情境图.浅层次了解图画内容以后.问他们“你还想知道些什么?”鼓励学生就情境图里的事情.继续提出一些问题。

从大的方面说.培养学生发现和提出问题的意识与能力是数学课程的教育目标之一.数学教学应该这样做。

从小的方面说.学生产生进一步了解图画内容的愿望.才会开展统计活动.学习统计知识。

情境图里的内容比较丰富.学生能提出的问题也多。

经过交流.大致可以归纳成两种:一种是关于校园活动的问题.即有哪些活动?各有几人参加?哪种活动的人数最多……另一种是关于校园里有哪些人的问题.即有几位教师?几名学生?教师和学生相差几人……为了回答这些问题.学生需要进一步观察情境图.仔细收集其中的信息.统计活动由此而引发。

(2)指导学生合理分类.设想如何在情境图里收集信息。

“分类”是最基本、最常用的统计方法.稍复杂些的统计.都需要分类。

所谓“分类”.是把一个整体.按某一种确定的标准.分成若干部分。

分类以后.就能对各个部分分别进行细致、深入的研究.从而实现对整体的全面把握。

学生在学习其他数学知识时.早已进行过分类活动。

他们对分类不是很陌生.而且能够进行简单的分类。

所以.教材问学生“要弄清这些问题.可以先把图中的人分类整理.你打算怎样分类?”以此激活学生已有的经验.让他们自己分类。

怎样分类?一要符合所解决的问题.二是有明确且不变的标准.三要不遗漏、不重复地涵盖所有对象。

为了知道参加各项校园活动的人数.应该按活动的形式分类。