金属组织控制原理,江苏大学

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:5

材料成型及控制⼯程

本专业主要培养从事⾦属成型加⼯技术的科研、⽣产及新材料、新产品开发的⾼级⼯程专业技术⼈才。

通过学习,学⽣具备坚实的⾃然科学、外语和计算机基础,掌握⾦属材料成型及控制⼯程的科学研究⽅法,获得相关的专业理论知识、⽣产技术以及⽣产设备与⼯艺的设计⽅法,具有从事⾦属材料成型管理、开发、研究与设计的能⼒,具备材料成型与控制⼯程领域的计算机应⽤能⼒。

本专业学⽣主要学习材料科学及各类热加⼯⼯艺的基础理论与技术和有关设备的设计⽅法,受到现代机械⼯程师的基本训练,具有从事各类热加⼯⼯艺及设备设计、⽣产组织管理的基本能⼒。

本专业教学理论联系实际,注重学⽣综合能⼒和创新能⼒的培养,依托学校⽰范中⼼实验室的先进设备和仪器,开设⼤量综合性、创新性实验。

本专业是江苏省建设的特⾊专业,专业教学特⾊鲜明,形成三个特⾊⽅向:1、数字化成型与控制;2、先进连接技术;

3、冶⾦⾃动化。

本学科及相近学科有硕⼠学位、博⼠学位授予权,与美国、英国、德国、⽇本等⼤学开展合作交流与培养,为学⽣的进⼀步深造提供了优越的条件。

学⽣在校期间所修的主要专业课程为:⾦属学与热处理、材料成型原理、⿊⾊⾦属材料及制备、有⾊⾦属材料及制备、先进连接技术、现代模具设计、热加⼯环保技术与设备、材料加⼯CAD/CAM、现代材料分析技术、质量检测与控制技术等。

毕业⽣可从事⾦属材料成型及控制⼯程专业相关的⽣产、经营、管理、教学及科研⼯作。

本专业与东风汽车集团、跃进汽车集团、上汽集团、常柴集团、沙钢集团等省内⼤中型企业建⽴了产学研合作与就业基地,毕业⽣就业率在90%以上。

形核功:要形成一个临界晶核,必须获得像△G*这样一部分能量,所以称△G*为临界形核功,简称形核功。

晶胚:液态金属中,时聚时散的小晶团称为晶胚临界晶核:在r=r*时,粒子处于临界状态,因此半径r*的晶核叫做临界晶核。

动态过冷度:能保证凝固速度大于熔化速度的过冷度称为动态过冷度。

粗糙界面:在固、液两相之间的界面以微观来看是高低不平的,存在几个原子层厚度的过渡层,在过渡层中约有半数的位置为固相原子所占据。

光滑表面:在光滑界面以上为液相,以下为固相,液、固两相截然分开,固相的表面为基本完整的原子.伪共晶:不是共晶成分的合金而得到完全共晶的组织叫伪共晶。

不平衡共晶:在不平衡凝固条件下,合金冷却到共晶温度以下时仍有少量液体存在,剩余液相的成分达到共晶成分而发生共晶转变,由此产生不平衡共晶。

离异共晶:在先共晶相数量较多,而共晶体数量甚少的情况下,共晶体中与先共晶相相同的那一相将依附于已有的粗大先共晶相长大,并把先共晶体中的另一部分推向最后凝固的边界处,从而使共晶组织的特征消失,这种两相分离的共晶称为离异共晶。

反应扩散:通过扩散而产生新相的现象被称为反应扩散成分过冷:固溶体结晶时,尽管实际温度分布不变,但液固界面前沿液相中溶质分布发生变化,液相的熔点也随着变化,这种由于液相成分改变而形成的过冷称为成分过冷。

平衡分配系数:达到平衡时,固相线成分也液相线成分之比。

区域熔炼:对于k<1的合金,溶质富集于末端,始端得到提纯,对于k>1合金,溶质富集于始端,末端得到提纯。

(利用稳态凝固产生宏观偏析的原理进行金属提炼的办法)有效分配系数:结晶过程中固体在相界处的浓度和此时余下液体的平均浓度之比。

直线法则:在一定温度下,三元合金两相平衡合金的成分点和两个平衡相的成分点必然位于成分三角形内的同一条直线上,这一规律称为直线法则。

重心法则:当三元合金在一定温度下处于三相平衡时,合金的成分点为3个平衡相的成分点组成的三角形的质量重心,由此称之为重心定律。

一、符号名称及意义As:马氏体逆转变开始温度,意义为加热时的马氏体转变开始温度。

Bs;贝氏体转变的上限温度,意义为奥氏体必须过冷到此温度点以下才能发生贝氏体转变。

Mf:马氏体转变终了点,意义为当温度降到此温度以下时,虽然马氏体转变未达到100%,但转变已不能进行。

M b ;爆发式马氏体转变时的温度,意义为马氏体转变可在此温度Mb(M b≤M S)突然发生,具有爆发性,一次爆发中形成一定数量的马氏体。

Md:形变马氏体点,意义为可以获得形变马氏体的最高温度。

MS:马氏体点,即马氏体转变的开始温度,意义为母相与马氏体两相之间的体积自由能之差达到相变所需的最小驱动力值时的温度。

S:珠光体的片间距离,意义为一片铁素体和一片渗碳体的总厚度或相邻两片渗碳体或铁素体中心之间的距离, S0与珠光体的形成温度有关。

SV:显微裂纹敏感度,指单位体积马氏体内出现的显微裂纹的面积,意义为表征马氏体形成显微裂纹的敏感程度。

θ:马氏体转变滞后温度,即滞后温度间隔度,意义为:由于C、N原子钉扎位错,而要求提供附加的化学驱动力以克服C、N原子的钉扎力,为获得这个附加的化学驱动力所需的过冷度即为θ值。

二、名词解释惯习面:在金属固态相变时,与新相主轴或主平面平行的旧相晶面。

奥氏体本质晶粒度:根据标准实验条件,在930±10℃,保温足够时间(3~8小时)后,测定的钢中奥氏体晶粒的大小。

奥氏体实际晶粒度:在某一加热条件下奥氏体化结束时的奥氏体晶粒,即冷却开始时的奥氏体晶粒,称为实际晶粒,其大小称为实际晶粒度。

相变驱动力:新相与母相的化学自由能差ΔG。

形变马氏体:因形变诱发马氏体转变而产生的马氏体,常称为形变马氏体粒状贝氏体:在低碳和中碳合金钢中以一定的速度连续冷却后获得的贝氏体,粒状贝氏体是由块状铁素体基体和富碳奥氏体区所组成,其中的富碳奥氏体区一般呈颗粒状。

下贝氏体:在贝氏体转变区域的低温范围内形成的贝氏体称为下贝氏体。

下贝氏体大约在350℃以下形成。

金属组织控制原理课程设计概述金属组织控制是指对金属材料组织结构的过程加以控制,以达到物理、机械、化学等性质的要求。

金属组织控制原理课程是材料科学与工程专业的专业课程之一,它主要是介绍金属组织控制的基本理论、方法、工艺以及应用,为学生今后从事材料工程技术等领域提供必要的理论基础。

本课程设计主要是帮助学生更好地了解金属组织控制原理,掌握基本的实验技巧和实验思路,培养学生动手实践、科学思维和独立解决问题的能力。

实验设备与材料设备•金相显微镜•电子显微镜•光谱分析仪•冷却剂装置•试样切割机•试样磨削机•电子数字摄像机材料•碳素钢试样•不锈钢试样•铜合金试样•铝合金试样实验内容与步骤实验一:碳素钢的金属组织控制实验1.取碳素钢试样,切割和磨削成标准试样。

2.将试样放入冷却剂装置中进行淬火处理,并进行金相显微镜观察。

3.将试样取出并进行升温退火处理,然后进行金相显微镜观察。

4.进行硬度测试,记录测试结果并分析。

实验二:不锈钢的金属组织控制实验1.取不锈钢试样,切割和磨削成标准试样。

2.进行化学腐蚀处理,在显微镜下观察晶界和相界清晰度,并记录观察结果。

3.进行光谱分析,获取不锈钢的化学成分,并分析材料特性。

4.进行电子显微镜观察,并记录试样的微观结构发现。

实验三:铜合金的金属组织控制实验1.取铜合金试样,切割和磨削成标准试样。

2.在显微镜下观察透射电镜钨丝减薄技术,发现晶体中的位错数量与型态,并记录观察结果。

3.进行铜硫展宽实验,并记录展宽结果。

4.进行硬度测试,并进行材料性质分析。

实验四:铝合金的金属组织控制实验1.取铝合金试样,切割和磨削成标准试样。

2.进行电子显微镜观察,并记录试样的微观结构。

3.进行硬度测试和拉伸试验,记录测试结果并进行分析。

4.比较铝合金与其他合金的机械性能差别,并进行分析。

结论分析通过以上四个实验,我们可以掌握不同类别材料的组织控制方法、性能特点和试验操作技巧。

基础理论学习、工具使用技巧掌握以及操作实战能力的得到提高,从而为今后从事材料工程技术提供必要的理论基础和技术支持。

-122-2019年第24期(总第172期)摘 要:文章对当代材料科学理论和实验教学进行了简单的剖析,明确了热处理创新创业大赛对学生实践创新能力的培养作用。

通过对学生的专业知识储备、实践操作能力进行测试,找出其中的问题,并以大赛为契机,优化教学策略、加强实验教学,促进和深化材料学科实验教学改革,培养出适应社会需求的热处理高级工程技术人才。

关键词:热处理创新创业大赛;教学策略;实验教学;校企合作中图分类号:G642;G642.423文章编号:2095-624X(2019)24-0122-02材料科学与工程学科是一个将理学与工学相结合,涉及自然科学、应用科学和工程科学研究的新兴学科。

改革开放以前,国内大学中并没有严格区分的材料科学与工程学科。

随着科学技术的发展,该学科以数理化等自然科学为基础,服务和支撑于工程学科、交叉多学科而独立,其专业方向包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料等几个材料领域的科学与工程。

江苏大学是江苏省高校中最早设立金属材料及热处理专业的学校。

1998年教育部颁布新专业目录,金属材料及热处理专业遂更名为“金属材料工程”专业。

热处理是我国制造业的重要研究领域,赵振业院士曾指出,热处理是一类国家级的核心技术、关键技术和共性基础技术。

专业教学注重专业人才教育,培养热处理高级工程技术人才;强调职业技术专业化,致力热处理一线的专业技术教育。

以热处理创新创业大赛促进材料学科实验教学改革郭顺,罗锐,袁志钟,程晓农(江苏大学材料科学与工程学院,江苏 镇江 212013)味的内容变活,变成与他们息息相关的内容。

其次,教师要不断加强实践教学的能力,丰富教学资源库,让学生在课后可以自主进行学习。

比如,留下一些与他们专业相关的并与“形势与政策”这门课相关的作业,如关于社会主义核心价值观的手工作品,关于呼吁生态保护的歌曲、舞蹈等,让学生在课后既能发挥自己的专业特长,同时在实践的过程中又能明白我们国家的方针政策等。

千里之行,始于足下。

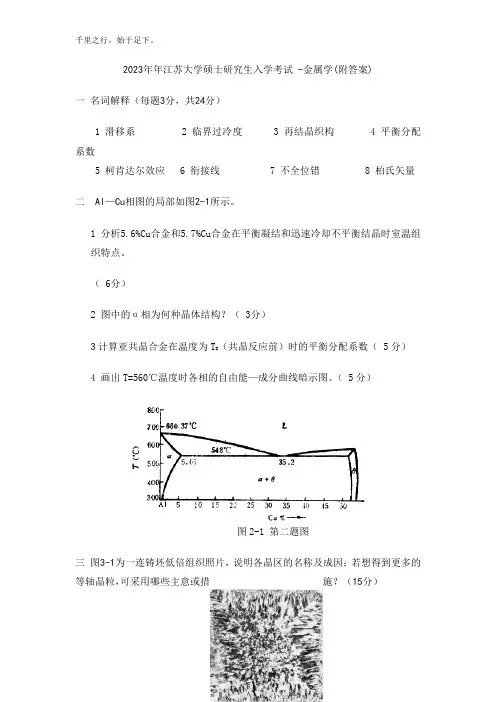

第 1 页/共 5 页2023年年江苏大学硕士研究生入学考试 -金属学(附答案)一 名词解释(每题3分,共24分)1 滑移系2 临界过冷度3 再结晶织构4 平衡分配系数5 柯肯达尔效应6 衔接线7 不全位错8 柏氏矢量二 Al —Cu 相图的局部如图2-1所示。

1 分析5.6%Cu 合金和5.7%Cu 合金在平衡凝结和迅速冷却不平衡结晶时室温组织特点。

( 6分)2 图中的α相为何种晶体结构?( 3分)3计算亚共晶合金在温度为T E (共晶反应前)时的平衡分配系数( 5分) 4 画出T=560℃温度时各相的自由能—成分曲线暗示图。

( 5分)图2-1 第二题图三 图3-1为一连铸坯低倍组织照片,说明各晶区的名称及成因;若想得到更多的等轴晶粒,可采用哪些主意或措施?(15分)591朽木易折,金石可镂。

图3-1 第三题图四蔓延的微观机制有哪些?普通情况下哪种机制蔓延速度快,为什么?一个经凝结而有微观非平衡偏析的合金,生产中常采用什么主意使合金匀称化?描述该过程应用哪种蔓延第二定律的解?(15分)五按照Fe- FeC相图,计算含0.4%C的亚共析钢在室温平衡组织中铁素体与渗3碳体的相对分量,以及先共析铁素体和珠光体的相对分量,画出室温下的组织图(标明组织)。

(17分)六、试分析冷塑性变形对合金组织结构、力学性能、物理化学性能、体系能量的影响。

(20分)七、阐述堆垛层错与不全位错的关系,指出FCC结构中常产生的不全位错的名称、柏氏矢量和它们各自的特点。

(20分)八、对图8-1所示Fe-Cr-C三元相图的变温截面,写出图中合金Fe-13%Cr-0.2%C的平衡结晶过程,比较其室温组织与Fe-0.2%C合金室温组织的区别。

(10分)千里之行,始于足下。

第 3 页/共 5 页图8-1 第八题图九、简述再结晶与二次再结晶的驱动力,并如何区别冷、热加工?动态再结晶与静态再结晶后的组织结构的主要区别是什么?(10分)参考答案一、 名词解释1滑移系:把一个滑移面和此面上的一个滑移方向组合称为滑移系。

一、符号名称及意义A s:马氏体逆转变开始温度,意义为加热时的马氏体转变开始温度。

B s;贝氏体转变的上限温度,意义为奥氏体必须过冷到此温度点以下才能发生贝氏体转变。

M f:马氏体转变终了点,意义为当温度降到此温度以下时,虽然马氏体转变未达到100%,但转变已不能进行。

M b;爆发式马氏体转变时的温度,意义为马氏体转变可在此温度M b(M b≤M S)突然发生,具有爆发性,一次爆发中形成一定数量的马氏体。

M d:形变马氏体点,意义为可以获得形变马氏体的最高温度。

M S:马氏体点,即马氏体转变的开始温度,意义为母相与马氏体两相之间的体积自由能之差达到相变所需的最小驱动力值时的温度。

S0:珠光体的片间距离,意义为一片铁素体和一片渗碳体的总厚度或相邻两片渗碳体或铁素体中心之间的距离, S0与珠光体的形成温度有关。

S V:显微裂纹敏感度,指单位体积马氏体出现的显微裂纹的面积,意义为表征马氏体形成显微裂纹的敏感程度。

θ:马氏体转变滞后温度,即滞后温度间隔度,意义为:由于C、N原子钉扎位错,而要求提供附加的化学驱动力以克服C、N原子的钉扎力,为获得这个附加的化学驱动力所需的过冷度即为θ值。

二、名词解释惯习面:在金属固态相变时,与新相主轴或主平面平行的旧相晶面。

奥氏体本质晶粒度:根据标准实验条件,在930±10℃,保温足够时间(3~8小时)后,测定的钢中奥氏体晶粒的大小。

奥氏体实际晶粒度:在某一加热条件下奥氏体化结束时的奥氏体晶粒,即冷却开始时的奥氏体晶粒,称为实际晶粒,其大小称为实际晶粒度。

相变驱动力:新相与母相的化学自由能差ΔG。

形变马氏体:因形变诱发马氏体转变而产生的马氏体,常称为形变马氏体粒状贝氏体:在低碳和中碳合金钢中以一定的速度连续冷却后获得的贝氏体,粒状贝氏体是由块状铁素体基体和富碳奥氏体区所组成,其中的富碳奥氏体区一般呈颗粒状。

下贝氏体:在贝氏体转变区域的低温围形成的贝氏体称为下贝氏体。

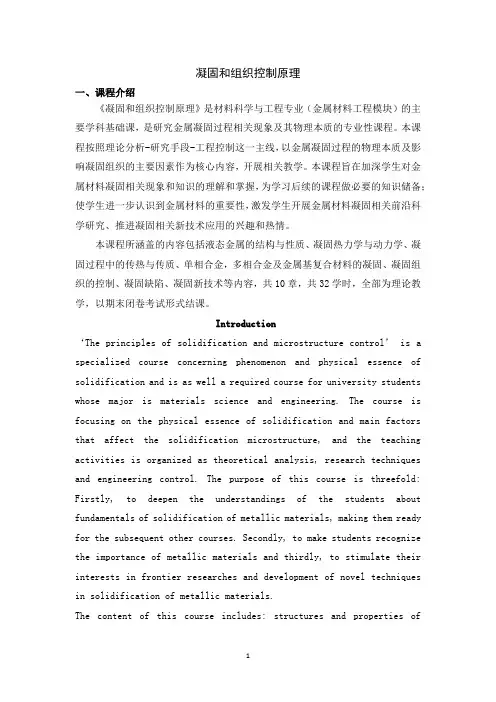

凝固和组织控制原理一、课程介绍《凝固和组织控制原理》是材料科学与工程专业(金属材料工程模块)的主要学科基础课,是研究金属凝固过程相关现象及其物理本质的专业性课程。

本课程按照理论分析-研究手段-工程控制这一主线,以金属凝固过程的物理本质及影响凝固组织的主要因素作为核心内容,开展相关教学。

本课程旨在加深学生对金属材料凝固相关现象和知识的理解和掌握,为学习后续的课程做必要的知识储备;使学生进一步认识到金属材料的重要性,激发学生开展金属材料凝固相关前沿科学研究、推进凝固相关新技术应用的兴趣和热情。

本课程所涵盖的内容包括液态金属的结构与性质、凝固热力学与动力学、凝固过程中的传热与传质、单相合金,多相合金及金属基复合材料的凝固、凝固组织的控制、凝固缺陷、凝固新技术等内容,共10章,共32学时,全部为理论教学,以期末闭卷考试形式结课。

Introduction‘The principles of solidification and microstructure control’ is a specialized course concerning phenomenon and physical essence of solidification and is as well a required course for university students whose major is materials science and engineering. The course is focusing on the physical essence of solidification and main factors that affect the solidification microstructure, and the teaching activities is organized as theoretical analysis, research techniques and engineering control. The purpose of this course is threefold: Firstly, to deepen the understandings of the students about fundamentals of solidification of metallic materials, making them ready for the subsequent other courses. Secondly, to make students recognize the importance of metallic materials and thirdly, to stimulate their interests in frontier researches and development of novel techniques in solidification of metallic materials.The content of this course includes: structures and properties ofliquid metals, thermodynamics and kinetics of solidification, heat and mass transformation during solidification, solidifications of single-phase alloys, multi-phase alloys and metallic composites, control of solidification microstructures, solidification defects and new technologies of solidification. It will take 32 theoretical lessons. The examination adopts close-book mode.课程基本信息二、教学大纲1、教学目的《凝固和组织控制原理》是面向材料科学与工程专业(金属材料工程模块)本科生的一门学科基础课程。

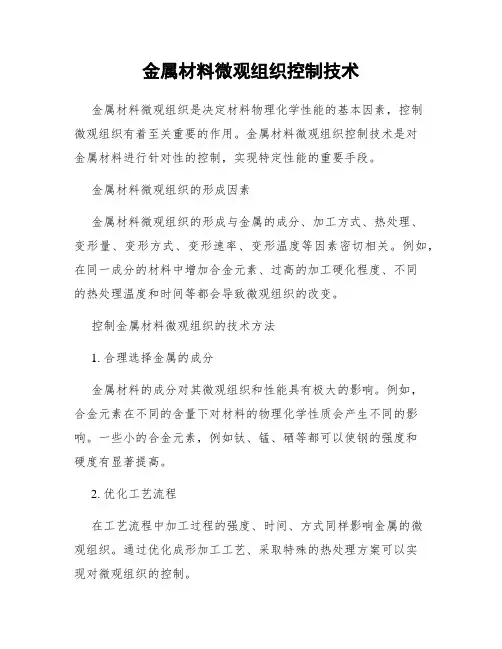

金属材料微观组织控制技术金属材料微观组织是决定材料物理化学性能的基本因素,控制微观组织有着至关重要的作用。

金属材料微观组织控制技术是对金属材料进行针对性的控制,实现特定性能的重要手段。

金属材料微观组织的形成因素金属材料微观组织的形成与金属的成分、加工方式、热处理、变形量、变形方式、变形速率、变形温度等因素密切相关。

例如,在同一成分的材料中增加合金元素、过高的加工硬化程度、不同的热处理温度和时间等都会导致微观组织的改变。

控制金属材料微观组织的技术方法1. 合理选择金属的成分金属材料的成分对其微观组织和性能具有极大的影响。

例如,合金元素在不同的含量下对材料的物理化学性质会产生不同的影响。

一些小的合金元素,例如钛、锰、硒等都可以使钢的强度和硬度有显著提高。

2. 优化工艺流程在工艺流程中加工过程的强度、时间、方式同样影响金属的微观组织。

通过优化成形加工工艺、采取特殊的热处理方案可以实现对微观组织的控制。

3. 采取定向结晶技术定向结晶技术是一种利用单晶种子实现完全定向生长单晶和定向多晶的方法。

通过这种技术可以控制金属材料的晶粒尺寸、形状和取向,从而使金属材料的性能得到明显提高。

4. 晶界工程晶界是结晶体中不同晶体的接触界面,其对金属材料的力学性能具有重要影响。

晶界工程通过控制晶界特性来优化材料性能。

例如,通过在晶界上加入固溶元素来提高材料的强度和韧性,或者通过晶界相关诸如晶界弛豫、晶界滑移等过程来改善材料的塑性。

结语金属材料微观组织控制技术是增强金属材料特定性能和应用的重要手段。

随着科学技术的不断发展,尤其是微观纳米加工技术等新技术的出现,对金属材料微观组织的研究和控制也会越发深入。

《金属材料组织控制原理》教案第一章金属固态相变概论固态相变:固态下晶体由于温度和压力的改变,导致组织和结构的改变,这种变化称之为固态相变。

(1) 温度:敏感,易控制,成为控制固态相变的主要因素(热处理炉);压力:不易控制,不敏感(等压)。

(2) 组织和结构的改变,包含有成分的变化(局部成分)(3) 固态相变具体表现:a. 结构; b. 成分; c. 有序性有些转变仅具有一种变化;而有些转变兼有二种或三种变化。

作用:大多数工程材料,如金属及其合金、陶瓷等晶体材料都存在着固态相变,固态相变的存在为工程材料提供了丰富的组织和性能,满足加工及不同工况下使用的性能要求:(以钢为例)研究历史:始于矿物学家对万英等矿物的相变研究(陶瓷)石英S i O2不同温度下,存在不同相结构随后金属学家开始对钢的相变进行研究:如P相变,马氏体相变,B相变等等。

下面仅介绍固态相变的普遍规律:§1.1 金属固态相变的主要类型一、平衡转变定义:在缓慢加热或冷却时发生获得符合状态图平衡组织的相变为平衡转变。

(一) 纯金属的同素异构转变(无成分变化)在纯金属中,发生由一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程。

如Fe Co Ti Sn等。

纯铁α---γ(二) 多形性转变(局部成分发生变化)——固溶体在固溶体中发生的由一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程。

如钢中 铁素体 冷却加热奥氏体(C 在Fe 中固溶体)(三) 平衡脱溶沉淀在缓慢冷却条件下,由过饱合固溶体析出过剩相的过程称为_______。

特点:随着新相析出,旧相成分、体积分数不断变化,但旧相不消失,新相结构、成分始终与旧相不同。

体铁素体中析出三次渗碳奥氏体析出二次渗碳体固溶度随温度降低而降低(四) 共析转变 冷却时,由一个固相分解为二个不同固相的转变。

r →α+F e3C (珠光体转变)(五) 包析转变冷却时,由两个固相合并成一个固相的转变。

α+β→ r (钢中没有该转变)(六) 调幅分解高温下具有均匀单相固溶体组织的合金,冷却到某一温度范围内可分解为两种结构与原固溶体相同,但成分有明显差别微区的转变。

金属学原理名词解释江苏大学1.形核功:形成临界晶核所需的能量,即临界晶核形成功2.晶胚:当温度降到熔点以下时,在液态金属中存在结构起伏,即有瞬时存在的有序原子集团,它可能成为均匀形核的“胚芽”或称晶胚3.临界晶核:半径为临界晶核半径r*=-2γ/ΔGv4.动态过冷度:理论结晶温度与实际温度差值,保证凝固速度大于熔化速度的过冷度5.粗糙界面:指微观上在固液面两相界面高低不平,存在几个原子层厚度的过渡层地界面6.光滑界面:指微观上在固液两相界面光滑,固液两相截然分开,固相表面为基本完整的原子密排面7.伪共晶:非平衡凝固条件下,某些非共晶成分(过/亚共晶)的合金得到的共晶组织8.不平衡共晶:成分小于饱和溶解度的合金,由于结晶时冷速快,结晶过程中,固溶体呈枝晶偏析,其浓度偏离了相图中固相所指浓度,因此合金冷却到固相线时的结晶并未结束,并剩余液相。

当合金冷却共晶温度时发生共晶反应,此时形成的共晶组织是不平衡共晶9.离异共晶:共晶体中α相依附于初生α相生长,将共晶体中另一相β推到最后凝固的晶界处,从而使共晶体两组成相之间的组织特点消失,这种两相分离的共晶体叫做离异共晶10.上坡扩散:溶质原子从低浓度向高浓度扩散的过程11.均匀化退火:将产生偏析的铸件加热在低于固相或100C~200C温度范围内长时间保温是源自充分扩散,以获得成分均匀的铸件《扩散退火》12.反应扩散:伴随化学反应而形成新相的扩散《相变扩散》13.柯肯达尔效应:由扩散系数不同而引起原子对接面移动的现象14.互扩散:伴有浓度变化的扩散15.自扩散:不依赖于浓度梯度,仅有热振动而产生的扩散16.成分过冷:在合金凝固过程中,液相中溶质的分布发生变化而改变了凝固温度,将界面前沿液体中实际温度低于由溶质分布所决定的凝固温度时产生的过冷17.平衡分配系数:一定温度下,两相平衡是固液两相成分之比。

即Ko=Cs/CI18.区域熔炼:利用稳态凝固产生宏观偏析的原理进行金属提炼的办法19.有效分配系数:Ke=结晶过程中固体在相界处的浓度/此时剩余固体的平均浓度20.直线法则:二元系统两相平衡共存时,合金成分点与两平衡相的成分点必须位于一条直线上21.重心法则:处于三相平衡的合金,其成分必位于共轭三角形重心位置22.连接线:三元系中,两相平衡时自由度为2,温度给定后仅剩一个自由度,即只有一个平衡相的成分独立可变,另一瓶横向成分随之变化,两瓶横向的成分存在着对应关系,连接对应成分点的直线叫连接线23.单变量线:三元系中,平衡相的成分随温度变化的空间曲线24.滑移系:晶体中一个滑移面及该面上一个滑移方向的组合25.临界分切应力:滑移系开动所需最小分切应力26.复滑移:两个或两个以上滑移系同时或交替进行的滑移27.交滑移:当某一螺型位错在原滑移面上运动受阻时,有可能从原滑移面转移到与之相交的另一滑移面上去继续滑移的过程28.双交滑移:交滑移后的位错在原滑移面平行的滑移面上继续运动的现象29.孪生:晶体受力后,以产生孪晶的方式进行的切变过程叫孪生30.加工硬化:金属经塑性变形,其力学性能发生明显变化,即随着变形程度的增加,金属的强度,硬度增加。

铝合金是一种常见的金属材料,具有优良的导电性、耐腐蚀性、延展性和抗拉性等特点,被广泛应用于工程领域。

GPA级铝合金是一种高强度、高硬度、低密度的铝合金材料,具有优异的力学性能和加工性能,是铝合金中的一种重要类型。

对于GPA级铝合金的凝固组织控制及维纳多相协同强化机理,可以简要概括如下:

1. 凝固组织控制:

在铝合金的凝固过程中,由于不同的元素和化合物的溶质分配系数不同,会导致凝固组织中的枝晶间距、晶粒大小等特征不同。

通过调整合金元素的含量和种类,可以控制凝固组织的形态和结构,进而影响铝合金的力学性能和加工性能。

例如,通过添加适量的镁元素可以细化晶粒,提高铝合金的强度和硬度。

2. 维纳多相协同强化机理:

铝合金中的维纳相是一种复杂的金属间化合物,由两种或两种以上的金属元素组成。

在GPA级铝合金中,维纳多相的存在可以显著提高材料的强度和硬度,同时对延展性和抗拉性也有一定的改善。

其强化机理主要包括以下几个方面:

(1)弥散强化:维纳相在铝合金中弥散分布,可以阻碍位错的运动,从而提高材料的强度和硬度。

(2)细晶强化:维纳相可以抑制晶粒的生长,细化晶粒尺寸,从而提高材料的强度和硬度。

(3)析出强化:维纳相在铝合金中析出,可以增加位错运动的阻力,从而提高材料的强度和硬度。

(4)相变强化:维纳相在加热或冷却过程中会发生相变,相变过程中会产生一定的内应力,从而提高材料的强度和硬度。

总之,通过控制铝合金的凝固组织、优化合金元素的含量和种类,以及利用维纳多相的协同强化作用,可以获得具有优异性能的GPA 级铝合金材料。

这些措施包括但不限于金属热处理、合金成分调整、材料复合等手段。

见习热处理工程师认证纳入本科培养计划的探索陆正萍; 邵红红; 黄婷; 丁贝; 罗锐; 彭敬敦【期刊名称】《《广州化工》》【年(卷),期】2019(047)015【总页数】3页(P191-192,199)【关键词】金属材料专业; 见习热处理工程师; 资格认证; 本科培养【作者】陆正萍; 邵红红; 黄婷; 丁贝; 罗锐; 彭敬敦【作者单位】江苏大学京江学院江苏镇江 212000; 江苏大学材料科学与工程学院江苏镇江 212000【正文语种】中文【中图分类】G642.0《走向创新-创新型工程科技人才培养研究综合报告》中指出:工业界需要理论知识扎实的学术型人才,更需要具有工程应用能力的科技人才,而我国当前更需要学术与技术相交叉的具有创新能力的工程科技人才[1]。

当前我国本科教育的突出问题是学生普遍缺乏创新能力[2]。

对于以培养具有创新意识的应用型人才为培养目标的工科类院校,应立足于为本地区乃至全国经济发展需要为方针,培养具备一线工作能力又具备扎实理论知识基础的工科类人才[3]。

江苏大学经京江学院是一所地方性独立学院,其定位于立足地方经济,依托行业发展,培养富有创新精神和实践能力的高级工程技术性人才。

然而,自1998年开始,全国大力推广通才教育,虽然对完善学生知识结构,培养全能型人才有重要意义,但是学生理论学习涉及面广,内容多,学业负担加重,一定程度上影响了实践能力的培养。

理论教学课时多,实践教学课时被压缩,解决实际问题能力的培养得不到充分重视。

这造成学生毕业后就业困难,看似什么都会,但其实什么都不精,对理论知识与生产实践的结合更是缺乏概念。

与此同时,企业面临招不到人的困境,招不到既有扎实理论基础又具备一定解决实际工程问题能力的人才,增加了企业对新招应届大学生的培训和培养成本。

以培养创新应用型人才为目标的工科院校解决这一问题的有效方法是将本科在校学习理论实践知识获取学历学位证书与接受职业教育获取从业资格证书相结合,即高等院校本科学位学历教育与职业教育相结合的模式[4]。

材料科学揭示金属结构性能调控原理摘要:材料科学在金属结构性能调控方面发挥着重要的作用。

通过对金属材料的结构进行调控和优化,可以显著改善其性能,提高其使用寿命和性能稳定性。

本文将介绍金属结构性能调控的基本原理,并从晶体结构、相变行为、晶界行为和晶界行为等多个方面进行阐述。

1. 引言金属材料是工程中最常用的材料之一,其性能和结构的调控对于提高材料的使用寿命和性能稳定性具有重要意义。

材料科学为金属结构性能的调控提供了有效的手段和方法。

本文将从晶体结构、相变行为、晶界行为和晶界行为等多个方面对材料科学揭示金属结构性能调控原理进行探讨。

2. 晶体结构的调控晶体结构是金属材料中最基本的组织结构。

通过调控晶体结构的形貌和晶粒尺寸,可以显著改变金属材料的力学性能和热学性能。

晶体结构调控的方式主要包括合金添加、表面处理和高温处理等。

合金添加可以通过改变晶体中的晶格常数和原子间的相互作用力来调控晶体结构。

表面处理可以通过引入各种形貌的晶界来实现对晶体结构的调控。

高温处理可以通过改变晶体的晶粒尺寸和晶界能来调控晶体结构。

3. 相变行为的调控金属材料的相变行为对其力学性能和热学性能具有重要影响。

通过调控金属材料的相变行为,可以改善其强韧性、硬度和耐磨性等性能。

相变行为的调控方式主要包括合金元素的添加、温度和气氛的控制等。

合金元素的添加可以改变金属材料的相变温度和相变路径,从而实现对相变行为的调控。

温度和气氛的控制可以改变相变的动力学,从而实现对相变行为的调控。

4. 晶界行为的调控晶界是金属材料中的弱化位置,其性质对材料的力学性能和耐腐蚀性能具有重要影响。

通过调控晶界的形貌和晶界能,可以改善金属材料的强度、塑性和抗腐蚀性能。

晶界行为的调控方式主要包括晶体生长控制、热处理和合金添加等。

晶体生长控制可以通过改变晶体的生长速率和方向来调控晶界的形貌和能量。

热处理可以改变晶界的晶格缺陷和位错密度,从而调控晶界的能量和行为。

合金添加可以通过改变晶界的化学成分和尺寸来调控晶界的化学性质和机械性能。

1金属热处理概念。

金属材料通过加热、保温和冷却获得不同组织,具有满足不同工程要求的性能的加工工艺过程。

2奥氏体化是钢热处理强化的必要途径,没有奥氏体化就没有随后的其他相变。

奥氏体的组织状态直接影响后续热处理的组织和性能。

随等温温度的降低或冷速的提高,分别转变为P、B、M3奥氏体相变过程4晶粒异常长大及原因?奥氏体晶粒随温度升高而逐渐长大,当超过某一温度生急剧长大的现象。

在铝脱氧的钢及Ti,Nb,V等元素的钢,奥氏体晶粒形成后,晶界上存在一些Al,Ti,Nb,V等碳氮化合物的微粒,阻止晶界移动,当温度升至晶粒粗化温度,碳氮化合物溶于奥氏体后,奥氏体晶粒出现快速长大。

过热,过烧和组织遗传1.珠光体重要性,不仅正确控制退火。

,正火,索氏体处理而且正确制定淬火工艺,以避免珠光体转变物。

2.珠光体组织类型,性能决定因素3.派登处理(铅浴处理):(奥氏体化后)将高碳钢丝经铅浴等温处理后得到片间距极小的索氏体组织,然后利用薄渗碳体可以弯曲和产生塑性变形的特性进行深度冷拔,以增加铁素体片内的位错密度,形成了由许多位错网络组成的位错胞,细化了亚结构,从而使强度显著提高4粒状珠光体的组织形态和用途,获得的三种方法?粒状渗碳体分布在a基体上,作为预备热处理组织;改善加工性能。

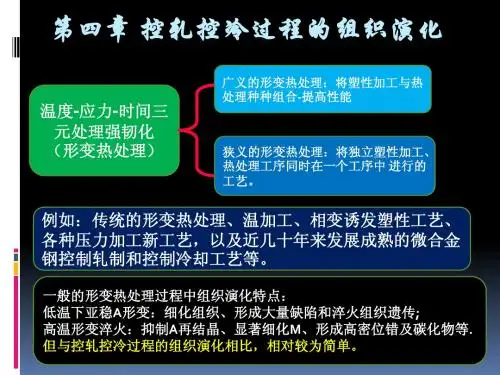

片状碳化物的粒化,渗碳体领先形核、调质处理4.先析出F(片状、块状、网状);先析出Fe3C(片状、网状5.钢的临界冷却速率:过冷奥氏体在冷却过程中不发生其它相变,完全转变为马氏体组织(包括残留奥氏体)的最低冷却速率6.合金元素对C曲线的影响?除CO外,均使P转变,c曲线右移-*Mn,W,Cr.强烈使P曲线右移,而对贝氏体转变不大,有利于获得B,Cr元素的铜,推迟贝氏体转变作用大于P有利于获得B.7.形变热处理:一种将塑性加工与热处理结合起来进行种种组合以谋求提高材料性能的方法,狭义:将以前作为独立工序进行的塑性加工热处理同时在一个工序中进行的工艺。

8.控扎控冷:艺过程中既成型,又进行着高温形变热处理,目的:最大限度的细化晶粒,细化组织以及产生第二项的弥散沉淀析出,从而有效的提高刚的强韧性。

9.典型轧制主要分哪三个不同轧制阶段?每个阶段有什么特点?奥氏体再结晶区轧制、奥氏体未再结晶区轧制、奥氏体和铁素体两相区轧制。

特点:(1)轧制时,发生动态回复再结晶和不完全再结晶。

在两道次之间的间隙时间内进行静态回复再结晶。

奥氏体晶粒随着反复轧制—再结晶而逐渐变细小。

(2)轧制不发生再结晶,形成了大量被拉长的形变奥氏体晶粒。

(3)轧制奥氏体进一步被拉长,奥氏体晶粒内形成了形变带和位错,容易形成新的等轴状铁素体晶粒。

先析出的铁素体晶粒,形成了大量的位错,经回复形成的亚结构。

10.奥氏体状态调节:通过合金化设计和热变形控制,使热变形后。

相变形钱的奥氏体具有合适的组织状态和成分,在一定条件下可得到细小的铁素体组织。

11.3.相间析出:含有强碳化物形成元素的低碳合金钢在发生γ→α转变过程中,在γ/α界面上同期地析出呈点列状排布的极细碳氮化合物的过程12.M结构的主要因素和规律:化学成分主要是C含量,随碳含量增加,m形态由板条M向透镜m及薄版M转变。

13.完全淬火+深冷处理,得到马氏体与含碳量的关系,随碳增加硬度增加;(2)不完全淬火得到马氏体+碳化物;减少而减少。

火得到马氏体+奥氏体,随碳量增加,硬度降低。

2答:马氏体具有高强度的原因是多方面的,其中主要包括相变强化、固溶强化和时效强化。

相变强化:马氏体相变的切变性造成在晶体内产生大量的微观缺陷(位错、孪晶以及层错),使马氏体得到强化。

固溶强化:过冷奥氏体切变形成马氏体时,使得α相中的C%过饱和,C原子位于α相扁八面体中心,C原子溶入后形成以C原子为中心的畸变偶极应力场,这个应力场与位错产生强烈的交互作用,使马氏体的强度升高。

14.时效强化:溶质原子(C、N)偏聚到位错线处,钉扎位错使得马氏体的强度升高15.相变超塑性:指在相变是发生同时呈现的超塑性现象16.m转变的主要特征切变共格性无扩散非恒温可逆无成分变化17.AR 残留奥氏体M S:马氏体点,即马氏体转变的开始温度,意义为母相与马氏体两相之间的体积自由能之差达到相变所需的最小驱动力值时的温度。

M f:马氏体转变终了点,意义为当温度降到此温度以下时,虽然马氏体转变未达到100%,但转变已不能进行18.为什么钢中M转变具有较大的相变阻力:形成位错,孪晶。

弹性能如果在M S点以上对奥氏体进行塑性变形,会诱发马氏体转变而引起M S点升高到M d,M d 称为形变马氏体点。

因形变诱发马氏体转变而产生的马氏体,常称为形变马氏体。

19.M d的物理意义:可以获得形变马氏体的最高温度。

若在高于M d点的温度对奥氏体进行塑性变形,就会失去诱发马氏体转变的作用20.影响MS的碳及合金规律:含碳量的影响:含碳量对的影响最为显著,钢中随着含碳量的增加,Ms点呈连续下降趋势,这是由于含碳量增加,奥氏体中碳的溶解度增加,碳原子对奥氏体的固溶强化作用增强,过冷奥氏体的稳定性随之增强,因此,Ms点随含碳量增加而呈连续下降趋势。

⑵合金元素的影响。

合金元素对Ms点的影响主要决定于它们对平衡温度T0的影响及对奥氏体的强化效应,凡剧烈降低T0温度及强化的奥氏体的元素,均剧烈降低Ms点。

钢中常见的合金元素均有使Ms点降低的作用,但效果不如C显著,只有Al、Co有使Ms点提高的作用。

强碳化物形成元素如W、V、Ti等在钢中多以碳化物形式存在,淬火加热时一般溶入奥氏体中很少,对Ms点影响不大。

另外,几种合金元素同时存在时,对Ms点的影响比较复杂机械稳定化:在M d以上的温度下,对奥氏体进行塑性变形,当变形量足够大时,可以使随后的马氏体转变困难,M S点降低,残余奥氏体量增多。

这种现象称为机械稳定化。

热稳定化:淬火冷却时,因缓慢冷却或在冷却过程中于某一温度等温停留,引起的奥氏体稳定性提高,而使马氏体转变迟滞的现象,称为奥氏体的热稳定化。

22形状记忆效应:某些金属材料进行变形后加热至某一特定温度以上时,能自动恢复原来形状的一种效应。

23随等温温度的降低或冷速的提高,分别转变为P、B、M。

B形成机制要点:奥氏体过冷到Ms以上,由于奥氏体中自由函降低的需求而形成富碳区和贫碳区,贫碳区已进入M区,通过切变形成贝氏体铁素体。

F中的过饱和碳根据转变温度的不同,按碳的扩散能力或以A过饱和体或通过界面进入A或在α相内部析出。

高温转变:贝氏体F+富碳A(无碳贝氏体)中温转变:贝氏体F板条+条间碳化物(上B)低温转变:贝氏体F针或条+针或条上碳化物(下B)淬火钢回火的工艺及作用作用:1.加强塑,韧性,降低脆性,强硬工艺:淬火后再重新加热到低于a1临界点以下的温度,保温一定时间1淬火钢的工艺及作用。

作用:1加强塑。

韧性降低脆性,强度,硬度。

2降低或消除残余应力。

3调整材料性能。

钢件加热淬火后再重新加热到低于A1临界点以下的温度,保温一定时间,使淬火组织发生一定的变化以调整钢件的性能。

2回火的二次淬火文化.催化现象?催化现象?二次淬火:当残留奥氏体在贝氏体区和珠光体区之间的奥氏体比较稳定的区域保持时,残留奥氏体可以不发生转变,而在随后冷却是转变为M。

残留奥氏体转变为M可以产生二次淬火现象。

催化:如果回火是发生二次淬火的MS’点比原来攻的MS 点高,产生的二次M量就比较多,称为反之称为稳定化.3.二次硬化:当M含有足够碳化物形成元素,500℃以上回火将析出细C、MC型碳化物,使由于回火温度升高,θ碳小弥散M2化物粗化而下降的硬度重新升高的现象。

4回火脆性。

第一类回火脆性200-350之间特点具有不可逆性与冷却速度无关。

原因是由残留的奥氏体转变所引起的。

减轻措施:1降低钢中杂质元素的含量,提高钢的纯净度。

2用AL脱氧或加入TI nh v等元素细化奥氏体晶粒3加入cr si 等元素以调整第一类回火脆性的温度范围4采用等温淬火代替一般淬火回火工艺。

第二类:可逆性原因刚才在450-650回火时,杂质元素SB s as等偏聚于晶界;或n p o等杂质元素偏聚于晶界,形成网状或片状化合物,降低晶界。

防止:1降低钢中杂质元素2加入喜欢奥氏体元素如上加入适量MO W4避免在第二类回火脆性温度范围内回火。

采取快速冷却。

1.淬火钢回火过程中组织及状态的变化?答:要点:淬火钢组织为M(过饱合的α-Fe)+Ar,由于组织的不稳定性,在回火加热时发生以下组织及状态的变化(按温度升高):碳的偏聚;碳化物析出:亚稳碳化物→稳定碳化物→合金碳化物→碳化物粗化;马氏体分解和α-Fe回复和再结晶:单相分解和双相分解获得c/a下降的α-Fe→回复(位错和孪晶密度降低)→再结晶(位错和孪晶消失);残余奥氏体转变:根据不同的温度可转变为P、B、M、分解为F+Fe3C。

残余应力的降低和消除:(第一、二、三类内应力)。

8. 4.固溶处理和淬火的异同?淬火:基体晶体点阵发生改变(即具有同素异构相变)的淬火过程;固溶处理:基体晶体点阵不发生改变均匀化退火的目的:高温下通过原子扩散消除或减小铸件成分不均和偏离平衡态的组织,改善工艺、使用性能工艺参数:加热温度,保温时间其次是加热速度,冷却速度。

共格界面、半共格界面、非共格界面2.两相自由焓差,界面能、弹性应变能3.奥氏体形核、奥氏体长大、渗碳体溶解、奥氏体均匀化4.粒状渗碳体分布在a基体上,片状碳化物的粒化,渗碳体领先形核、调质处理5. G、P、B→相(G、P、Ⅱ区)→相→ Q相(CuAl2)6. Co,Al; Mo,W7.板条马氏体,位错;透镜片状马氏体,孪晶+位错8.提高塑性、韧性,降低脆性,消除内应力。

9.不完全淬火-低温回火;完全淬火-中温回火;完全淬火-低温回火.连续沉淀析出、非连续沉淀析出、局部脱溶析出.会出现内应力导致的开裂和变形,应及时回火,消除内应力。

2.等温时间过短,未奥氏体化,未发生马氏体转变。

3.时效硬化。

淬火后为不稳定的过饱和状态,室温放置一段时间后出现时效现象,产生不平衡脱溶,使硬度提高。

4.回火时的催化,使奥氏体全部变成马氏体。

5.高碳钢完全淬火低温回火残余大量奥氏体,使用中由于奥氏体不稳定转变为马氏体,出现体积膨胀,尺寸变化。

.魏氏组织:亚共析钢或过共析钢高温转变时先析出的F或Fe3C由晶界形核向晶内长大,呈片状,往往力学性能低。

2.随奥氏体化温度升高,钢组织状态的变化?升高组织变化晶粒细小晶粒粗大晶界弱化晶界熔化定义正常晶粒(工业应用)过热过烧过烧热处理校正可以可以不可以二、合金元素对残余奥氏体转变的影响合金钢中残余奥氏体的转变与碳素钢中残余A的转变情况基本相似,只是合金元素可以改变残余A分解的温度和速度,从而可能对残余A转变的性质和类型产生影响。