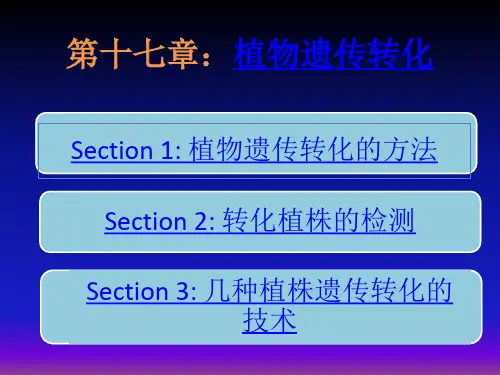

6高等植物遗传转化系统

- 格式:ppt

- 大小:2.71 MB

- 文档页数:2

主讲:胡银岗植物科学系农学院植物科学系西北农林科技大学农学院西北农林科技大学植物基因受体系统质粒介导基因转化直接导入的基因转化第四节花粉管通道法介导基因转化第五节病毒介导的基因转化第六节植物基因转化系统的选择第七节单子叶植物的基因转化依赖于良好的植物受体系统的建立。

用于转化的外植体(如发苗产生子叶、胚轴等)通过组织培养途径或其它非组织培养途径能高效、稳定地再生无性系接受外源DNA整合对转化选择抗生素敏感植物基因转化受体系统的条件(一)高效稳定的再生能力(二)较高的遗传稳定性(三)具有稳定的外植体来源(四)对选择性抗生素敏感(五)对农杆菌侵染有敏感性(一)高效稳定的再生能力从理论上讲,植物的任何体细胞都具有再生完整植(totipotency)但在组织培养的实践中,并不是所有的体细胞都能再生出完营养生长中心(分生组织)和薄壁细易再生出植株。

再生频率必须具有好的稳定性和重复性。

植物转化频率一般情况下只有0.1%。

基因转化操作,如农杆菌侵染,使用抗菌素筛选及继代培养,都会使转化外植体再生频率降低,有的甚至不能分化,或只能分化形成芽,而难以形成植株。

若只有10%再生率,则转化率10% ×0.1% = 0.01%后不影响其分裂和分化,并能稳定地将外源基因遗传给后代,保持遗传的稳定性,尽量减少变异。

不因导入优良性状的目的基因,使原有的目的性状(优良性状)在后代发生了变异。

注意组培过程(组培方法,再生途径及外植体基因型)引稳定的外植体来源,即外植体容易得到并且可以大量提供。

因基因转化的频率很低,需要多项反复地实验,所以就需要大量的外植体材料。

转化的外植体一般采用无菌实生苗的子叶、胚轴、幼叶等,或采用快速无需复杂的培养和繁殖操作过程,数量亦多;接种前的无菌处理简便易行;一些植物可由无菌幼苗形成愈伤组织和再生植株;无需保持无菌苗的无性系,只要有种子,随时可大量培养已适应组织培养条件,有利于外植体转化生长;可直接采用、无需消毒;材料来源量大而稳定。

某大学生物工程学院《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(100分,每题5分)1. 非循环式光合磷酸化既可产生ATP,也可产生O2和NADPH。

()答案:正确解析:非循环式光合磷酸化电子沿Z形传递,直至NADP+产生NADPH,电子传递过程中产生的H+浓度差推动ATP的生成,同时分解H2O分子产生O2。

2. 所有核酸的复制都是在碱基互补配对的原则下进行。

()答案:正确解析:3. 人体内若缺乏维生素B6和维生素PP,均会引起氨基酸代谢障碍。

()解析:4. 原核生物和真核生物的染色体均为DNA与组蛋白的复合体。

()[四川大学2015研]答案:错误解析:真核生物的染色体为DNA与组蛋白的复合体,而原核生物的染色体为DNA与碱性精胺、亚精胺结合。

5. 真核细胞的基因转录也具有抗终止作用。

()答案:正确解析:抗终止作用即是转录水平上的通读,某些真核细胞基因的转录可在特定的条件下可以发生这种现象。

6. 2,4二硝基苯酚(DNP)可解除寡霉素对电子传递的抑制。

()答案:正确解析:2,4二硝基苯酚(DNP)是一种解偶联剂,它可使呼吸链上的电子流动与氧化磷酸化失去偶联关系。

本来寡霉素是通过抑制氧化磷酸化而间接抑制电子流动的。

当氧化磷酸化与呼吸链不再偶联的时候,寡霉素将丧失对电子流动的抑制作用。

7. 放线菌素D既能抑制DNA的复制,又能抑制转录。

()解析:8. 氨基酸活化时,在氨酰tRNA合成酶的催化下,由ATP供能,消耗一个高能磷酸键。

()答案:错误解析:9. 嘧啶环和嘌呤环在分解代谢中均被水解开环,且降解产物均易溶于水。

()答案:错误解析:嘧啶环分解过程中开环,降解产物易溶于水。

但嘌呤环不同。

10. 原核生物中的三种终止与释放因子分别识别三种终止密码子。

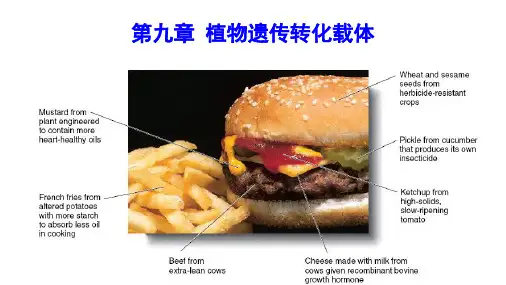

植物遗传转化步骤植物遗传转化是指通过外源DNA的导入,使植物细胞或组织发生基因改变,从而获得具有特定性状的转基因植物。

这一技术在农业、医学和工业等领域有着广泛的应用。

下面将介绍植物遗传转化的基本步骤。

步骤一:选择外源DNA在植物遗传转化中,首先需要选择外源DNA,也就是我们要导入到植物细胞中的目标基因。

这个目标基因可以来自于其他物种,也可以是人工合成的。

目标基因的选择取决于我们希望在转基因植物中表达的特定性状。

步骤二:构建转化载体将目标基因导入植物细胞需要使用载体。

载体是一种专门设计用于植物遗传转化的DNA分子。

通常,载体由多个组成部分组成,包括启动子、终止子、选择标记和目标基因。

这些组成部分的功能是确保目标基因能够在植物细胞中正确表达。

步骤三:转化载体导入植物细胞一旦构建好转化载体,接下来就需要将其导入到植物细胞中。

目前,有多种方法可以实现这一步骤,包括农杆菌介导转化、基因枪法和电穿孔法等。

这些方法都可以有效地将外源DNA导入植物细胞,使其成为转基因细胞。

步骤四:筛选转基因细胞一旦植物细胞被导入外源DNA,我们需要对其进行筛选,以确定哪些细胞成功地获得了目标基因。

为了实现这一步骤,常常会在转化载体中加入选择标记基因,如抗生素抗性基因。

只有携带了目标基因的细胞才能存活下来,而其他细胞则会被筛选掉。

步骤五:培养和再生转基因植物筛选出的转基因细胞可以通过培养和再生来获得完整的转基因植物。

这一过程通常需要在培养基上进行,通过提供适当的营养物质和激素来促进细胞分裂和分化。

经过一段时间的培养,转基因细胞可以发展成为转基因植物。

步骤六:鉴定转基因植物需要对获得的转基因植物进行鉴定,以确认其是否成功地获得了目标基因。

这一步骤通常需要使用分子生物学技术,如PCR和Southern blot等,来检测目标基因的存在和表达。

只有经过鉴定的转基因植物才能用于进一步的研究或应用。

总结:植物遗传转化是一项复杂的技术,需要经历多个步骤才能成功。

![[医学]第十一章植物的遗传转化技术](https://uimg.taocdn.com/6135b743650e52ea551898d7.webp)

大豆瞬时转化体系和遗传转化体系的建立与应用一、引言大豆(Glycine max)是我国的主要农作物之一,其种子含有丰富的优质蛋白质和油脂,被广泛用于食品加工、饲料生产和生物能源开发等领域。

然而,提高大豆的产量和抗逆性一直是大豆育种领域面临的挑战。

为了解决这一问题,科研人员不断努力,建立了大豆瞬时转化体系和遗传转化体系,并将其应用于大豆育种中,取得了显著的成果。

二、大豆瞬时转化体系的建立与应用1. 大豆瞬时转化体系的概念及原理大豆瞬时转化体系是指利用农杆菌介导法将外源基因导入大豆离体部分,经瞬时表达后再转移到植株体内的一种转化技术。

该技术的核心原理是通过利用农杆菌的T-DNA片段将目的基因导入大豆受体细胞,利用激素和植物生长物质的作用,实现外源基因在大豆植株体内的转化和表达。

大豆瞬时转化体系的建立为大豆遗传改良提供了重要的技术手段。

2. 大豆瞬时转化体系的应用进展利用大豆瞬时转化体系,科研人员已经成功地转化了多种外源基因,并将其导入大豆植株体内。

通过该技术,不仅可以实现外源基因在大豆植株体内的高效表达,还可以实现特定基因的靶向编辑和调控。

利用大豆瞬时转化体系成功导入了抗病基因、抗逆基因和营养改良基因等,为大豆的抗病、抗旱、抗寒和产量性状的改良提供了重要的技术支持。

三、大豆遗传转化体系的建立与应用1. 大豆遗传转化体系的概念及原理大豆遗传转化体系是指利用基因编辑技术,通过CRISPR/Cas9系统等工具对大豆基因组进行精准编辑和改造的一种转化技术。

该技术的核心原理是利用CRISPR/Cas9系统的靶向特异性,将Cas9蛋白和RNA 导向的DNA裂解酶导入大豆细胞内,通过靶向编辑特定基因,实现对大豆遗传特性的调控和改良。

2. 大豆遗传转化体系的应用进展近年来,大豆遗传转化体系的应用进展迅速,科研人员已经成功地利用CRISPR/Cas9系统对大豆的多种性状进行精准编辑和改良。

通过该技术,不仅可以实现对大豆产量、品质和抗逆性状的调控,还可以实现对大豆次生代谢途径和生长发育过程的精准编辑。

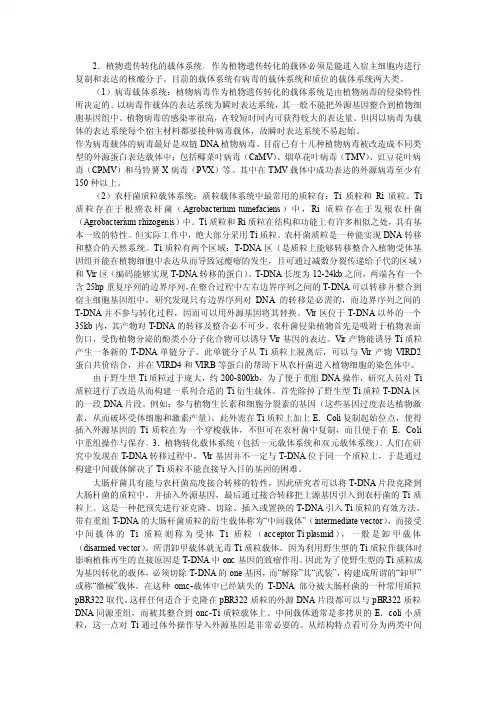

2.植物遗传转化的载体系统。

作为植物遗传转化的载体必须是能进入宿主细胞内进行复制和表达的核酸分子。

目前的载体系统有病毒的载体系统和质位的载体系统两大类。

(1)病毒载体系统:植物病毒作为植物遗传转化的载体系统是由植物病毒的侵染特性所决定的。

以病毒作载体的表达系统为瞬时表达系统,其一般不能把外源基因整合到植物细胞基因组中。

植物病毒的感染率很高,在较短时间内可获得较大的表达量。

但因以病毒为载体的表达系统每个宿主材料都要接种病毒载体,故瞬时表达系统不易起始。

作为病毒载体的病毒最好是双链DNA植物病毒。

目前已有十几种植物病毒被改造成不同类型的外源蛋白表达载体中;包括椰菜叶病毒(CaMV)、烟草花叶病毒(TMV)、豇豆花叶病毒(CPMV)和马铃薯X病毒(PVX)等。

其中在TMV载体中成功表达的外源病毒至少有150种以上。

(2)农杆菌质粒载体系统:质粒载体系统中最常用的质粒有:Ti质粒和Ri质粒。

Ti 质粒存在于根癌农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)中,Ri质粒存在于发根农杆菌(Agrobacterium rhizogenis)中。

Ti质粒和Ri质粒在结构和功能上有许多相似之处,具有基本一致的特性。

但实际工作中,绝大部分采用Ti质粒。

农杆菌质粒是一种能实现DNA转移和整合的天然系统。

Ti质粒有两个区域:T-DNA区(是质粒上能够转移整合入植物受体基因组并能在植物细胞中表达从而导致冠瘿瘤的发生,且可通过减数分裂传递给子代的区域)和Vir区(编码能够实现T-DNA转移的蛋白)。

T-DNA长度为12-24kb之间,两端各有一个含25hp重复序列的边界序列,在整合过程中左右边界序列之间的T-DNA可以转移并整合到宿主细胞基因组中,研究发现只有边界序列对DNA的转移是必需的,而边界序列之间的T-DNA并不参与转化过程,因而可以用外源基因将其替换。

Vir区位于T-DNA以外的一个35kb内,其产物对T-DNA的转移及整合必不可少。

某大学生物工程学院《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(95分,每题5分)1. 萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径,可利用脂肪酸α氧化生成的乙酰辅酶A合成苹果酸,为糖异生和其他生物合成提供碳源。

()答案:错误解析:萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径,利用乙醛酸循环将乙酰CoA转化成琥珀酸,由琥珀酸再生成草酰乙酸而进入生糖途径。

2. 脂酸的氧化降解是从分子的羧基端开始的。

()答案:正确解析:3. 线粒体内的翻译系统中,第一个被掺入的氨基酸都是甲酰甲硫氨酸。

()答案:错误解析:哺乳动物线粒体翻译的蛋白质第一个氨基酸不是甲酰甲硫氨酸。

4. 原核生物基因转录时,第一个磷酸二酯键形成以后,α因子与全酶解离,转录从起始状态转入延伸状态。

()答案:错误解析:实际上在合成大约十聚核苷酸以后,σ因子才与RNA pol全酶解离,RNA pol开始移位,转录进入延伸阶段。

5. 葡萄糖磷酸变位酶既参与糖原合成,又参与糖原分解。

()答案:正确解析:6. 脂肪酸彻底氧化产物为乙酰CoA。

()答案:错误解析:脂肪酸彻底分解的过程是先经β氧化作用生成若干个乙酰CoA,生成的乙酰CoA再由三羧酸循环氧化生成二氧化碳和水。

7. 糖酵解过程在有氧无氧条件下都可进行。

()答案:正确解析:8. 脂肪酸活化为脂肪酰CoA时,需消耗两个高能磷酸键。

()答案:正确解析:脂肪酸的活化过程需消耗1molATP,但消耗2个高能磷酸键,也相当于消耗2molATP。

9. 在正常情况下,人体蛋白质的合成与分解处于动态平衡。

()答案:正确解析:10. 反转录病毒都是肿瘤病毒。

()答案:错误解析:HIV是一种反转录病毒,但并不是肿瘤病毒。

11. 当溶液的pH升高时,ATP水解释放的自由能明显增高。

某大学生物工程学院《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(95分,每题5分)1. 遗传密码的变偶性(可变性)是指密码子的第1位碱基比其他两个碱基在识别反密码子时具有较小的专一性,这样反密码子的第3位碱基则可有最大的阅读能力。

()[山东大学2017研]答案:错误解析:遗传密码的变偶性(可变性)是指密码子的第3位碱基比其他两个碱基在识别反密码时具有较小的专一性,这样反密码子的第1位碱基则可有最大的阅读能力。

2. 阿莫西林的抗菌机理是阻止肽聚糖的合成。

()[浙江大学2018研]答案:正确解析:阿莫西林是青霉素类抗菌药物,主要抑制细菌细胞壁中肽聚糖的合成。

3. 氨基酸活化时,在氨酰tRNA合成酶的催化下,由ATP供能,消耗一个高能磷酸键。

()答案:错误解析:4. 糖酵解过程无需O2参加。

()答案:正确解析:5. 高等生物基因组内含有大量不编码蛋白质的序列,因此基因组的大小与其进化程度并不一一对应。

()[浙江大学2010研]答案:正确解析:在真核生物中,每种生物的单倍体基因组的DNA总量是恒定的,称为C值。

C值一般随生物进化而增加,真核生物基因组中含大量非编码序列,因此可能存在某些低等生物的C值比高等生物大,即C值反常现象。

6. 丙酮酸脱氢酶系中电子传递方向为硫辛酸→FAD→NAD+。

()答案:正确解析:丙酮酸脱氢酶系中,二氢硫辛酸脱氢酶氧化二氢硫辛酸,并将氢交给其辅基FAD,FADH2再使NAD+还原,因此电子传递方向为硫辛酸→FAD→NAD+。

7. RNA聚合酶能以两个方向同启动子结合,并启动相邻基因的转录。

但是,模板链的选择由另外的蛋白因子确定。

()答案:错误解析:8. 细胞水平的调控是一种最原始、最基础的调控机制。

()答案:错误解析:9. DNA的复制方式多样,通常双向进行的,但滚动式复制是环状DNA一种特殊的单项复制方式。