——蒋廷黻《中国近代史》

5.咸丰帝与第二次鸦片战争 中英《天津条约》基本满足了侵略者的要求,为什么战端又起,导致火 烧圆明园和北京陷落?咸丰帝将批准《天津条约》作为缓兵之计,英法 退兵后他又反悔,反悔的不是降低关税、战争赔款、领事裁判权等损 害国家利益的条款,而是当时国际已经通行的惯例“公使驻京”。刚 批完就要求修改,拿什么说辞呢?他“内定办法”是以全免进口关税换 取公使不驻北京。当时清朝海关收入为3 000万两白银,占全国财政收 入的1/4强。如果实行,清朝财政维持不到同治朝即将崩溃。这位皇帝 坚守“天朝体制”。幸亏谈判大臣还有明白人,说服他放弃了这步 “臭棋”。英法要求进京必须面见清朝皇帝换约,于是又产生礼节问 题。西方人认为,对中国皇帝行三跪九叩,是一种侮辱,是表示臣服的

课标解读

课标内容

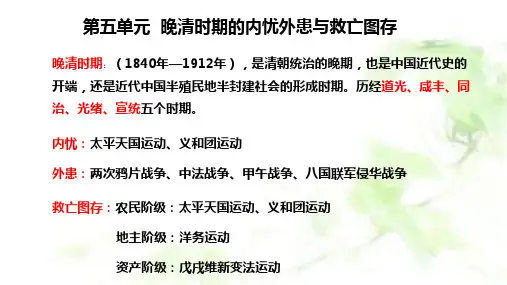

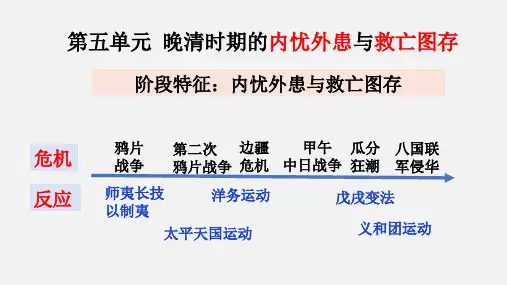

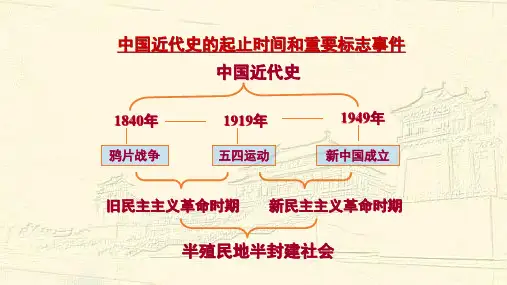

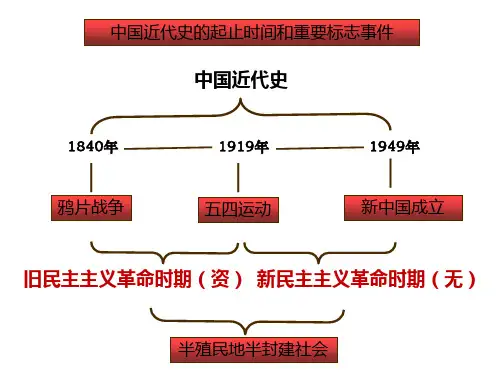

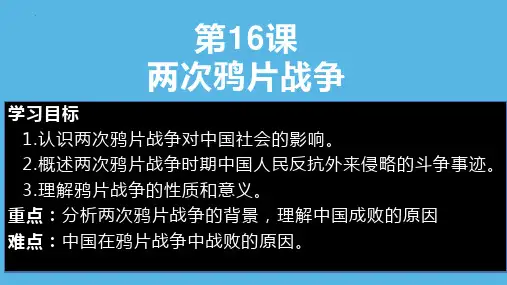

1.7 晚清时期的内忧外患与救亡图存 认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略 的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努 力及心概念:鸦片战争、《南京条约》、领事裁判权、片面最惠国待遇、 协定关税、第二次鸦片战争、《天津条约》、《北京条约》、《瑷珲条 约》、林则徐《四洲志》、魏源《海国图志》、太平天国运动、《天朝 田亩制度》、《资政新篇》、洋务运动、西北边疆危机、中法战争、甲 午中日战争、《马关条约》、三国干涉还辽、百日维新、义和团运动、 八国联军侵华、《辛丑条约》。 2.关键问题: (1)多角度分析历次侵略战争对近代中国的影响。(鸦片战争、边疆危机、 甲午中日战争、八国联军侵华等) (2)辩证地看待晚清以来各阶级救亡图存的抗争活动,总结这些活动所体 现出来的阶段性及局限性。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

3.为什么道光年间的中国人不在鸦片战争以后就开始维新呢? 此中缘故虽极复杂,但是值得我们研究。第一,中国人的守旧性太重。 中国文化有了这几千年的历史,根深蒂固,要国人承认有改革的必要,那 是不容易的。第二,中国文化是士大夫阶级的生命线。文化的摇动,就 是士大夫饭碗的摇动。我们一实行新政,科举出身的先生们就有失业的 危险,难怪他们要反对。第三,中国士大夫阶级(知识阶级和官僚阶级) 最缺乏独立的、大无畏的精神。无论在哪个时代,总有少数人看事较远 较清,但是他们怕清议的指摘,默而不言,林则徐就是个好例子。