法制史演变线索

- 格式:pdf

- 大小:166.56 KB

- 文档页数:2

中国法制史重点摘要(西南政法大学国际法学院09级学生根据李盛渝老师的课件和西政法制史教材整理)关于中国法制史的基本线索:三时六类:(一):公元前21世纪-----公元前476年(夏商西周春秋奴隶法制的形成与发展时期)1.夏代是我国早期法制萌芽时期2.商朝法制有较大的发展(五刑,继统法,三风十愆)3.西周立法指导思想从夏商的神权法观念进化到明德慎刑原则4春秋时礼崩乐坏、法制变革时期(二):公元前475---公元1840年(战国秦汉三国两晋南北朝时期封建法制的形成与发展)1.战国秦汉时封建法制的形成时期。

如李悝的《法经》、商鞅的《秦律》.2汉代礼法结合,法律儒家化3.三国两晋南北朝时期封建法制从幼稚期向成熟期演进4.隋唐时封建法制的完备时期。

代表法典《唐律疏议》5.宋元明清时期是封建法制的解体时期。

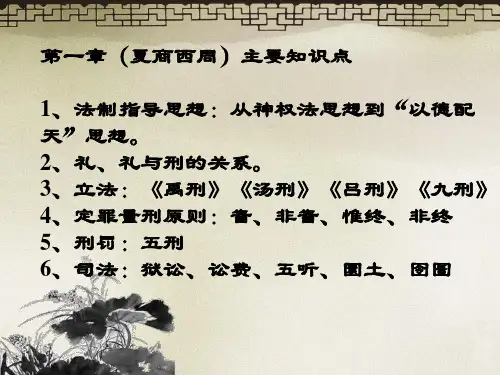

(三)1840年---1949年(清末军阀南京国民政府时期近代法制的演变)(四)太平天国《天朝田亩制度》(五)民国《临时约法》(六)1927---1949新民主主义时期人民民主政权的革命法制(.宪法性文件、土地立法、司法制度)第一章夏商西周的法律制度(约公元前21世纪---前771年)礼与刑,是三代法制的两大组成部分。

夏朝法制中既有神权法的价值倾向,又有原始习俗的残余。

商朝的立法指导思想“天命、天罚”即“奉天之命,行天之罚”。

神权法思想在商朝达到了顶峰。

西周开始由“重神”向“重人”转变,提出了“以德配天”说。

“皇天无亲,惟德是辅”。

推出“明德慎刑”的法制主张。

“明德”,就是提倡德治,注重教化;“慎刑”,就是适用刑罚要慎重,根据社会形势变化和各地情况的差异,进行区别对待。

建立起比较完善的司法制度。

(名词解释=时间+概念+评价、作用、范围)第一节中国法律的起源原始人的法:从原始习俗发展到习惯法,原始社会氏族时代的法,形态表现为习惯法。

礼的来源:起源于原始人用饮食供奉鬼神的祭祀活动。

许慎《说文解字》云:“礼,履也,所以事神致福也。

中国法制史的重点知识梳理要想在学习法制史的过程中思路清晰,首先要把下面这个历史朝代歌烂熟于心,因为以历史朝代为线索,才能对法制史的内容做出有序的梳理。

夏商与西周东周分两段春秋和战国一统秦两汉三分魏楚吴二晋前后沿南北朝并立隋唐五代传宋元明清后皇朝至此完中国古代法制线索:源于夏商——盛于西周——春秋社会动荡,法制有所发展——战国由礼法制度向成文法典转变——秦汉成文法体系全面确立——三国两晋南北朝时发展迅速——隋唐法制成熟、定型——宋元明清时法制沦为人治的工具——清末变法修律,法制开始近代化。

第一章夏商西周春秋法律制度了解中国法律的产生极其特点;夏商周立法概况:“夏禹商汤周九刑”;奴隶制五刑的名称和含义(墨、劓、剕(刖)、宫、大辟);了解天罚与神判;分别夏朝监狱与商朝监狱的名称;了解西周“明德慎罚”的立法指导思想;“吕侯制刑,史称《吕刑》”;了解九刑的两种含义;熟悉礼与刑的关系“出于礼而入于刑”;了解西周的立法原则及“五过”的含义;掌握民事契约:“大质小剂、一傅二别”;了解七出三不去的含义;了解六礼的含义;嫡长子继承制确立于商朝晚期;大司寇源于商朝,西周沿用;民事——听讼;刑事——断狱;了解“五听”含义;第一次公布成文法的公布——郑国铸刑书——孔子反对;第二次公布成文法:晋国“铸刑鼎”邓析的私人著作:“竹刑”;了解成文法公布的历史意义。

第二章战国秦汉三国两晋南北朝法律制度“一断于法”的指导思想;《法经》的内容和结构及历史地位;秦朝的立法指导思想;几种刑名和罪名的含义;秦律中的定罪量刑原则;秦朝中央司法机关及神判制度;汉朝的立法指导思想;法律形式:律、令、科、比;文帝废除肉刑;汉朝刑罚适用原则;主要罪名的含义;“春秋决狱”秋冬行刑;《曹魏律》:①将《法经》“具律”改为“刑名”,置于律首②“八议”入典③进一步调整法典结构与内容;《晋律》:泰始律、张杜律;《北魏律》:在当时占有重要的地位,规定“官当”;《北齐律》:①当时水准最高的封建法典②12篇体例③在中国封建法制发展史上承前启后④东魏麒趾格、西魏大统式;“重罪十条”的含义;“八议”的适用对象;“官当”正式规定在《北魏律》与《陈律》中;“准五服以制罪” (斩齐大小缌);死刑复奏的确立。

中国法制演变线索分享:中国法制演变线索这是我在某辅导班上找到的法制史演变,希望对大家的复习有用。

古代法制演变线索:一、主要法典:法经(6)—九章律(9)—曹魏律(八议入律)—泰始律(服制入律)—北齐律(12 重罪十条入律)—开皇律(12 五刑、十恶、八议)—唐律疏议(12 一准乎礼)—宋刑统(12 律后附敕、令、格、式)—大明律(7 改变以罪名为纲编集法典模式,以中央行政机关职掌为纲编集法典)—大清律例(7)二、法律体系:汉:律、令、科、比—唐:律、令、格、式、典(唐六典)—宋:刑统(律)、敕、令、格、式、例—明:律、诰(特别法)、例、典(明会典)—清:律、例、典(大清会典)三、刑法原则:西周(矜老恤幼、故意过失、罪疑从敕)—秦(连坐、诬告反坐)—汉(上请、恤刑、相隐)—唐—明(公罪私罪、故意过失、矜老恤幼、自首、相隐、类推、共犯、累犯、化外人)四、刑罚制度:奴隶制五刑(肉刑为中心体系)—汉初刑制改革(废除肉刑的努力)—封建制五刑(徒流体罚为中心)—近代五刑(自由刑为中心)五、会审制度:杂治(秦)廷尉、丞相、御史大夫—三司推事(唐)大理事、刑部、御史台—三清司会审、九卿圆审(明)刑部、大理事、都察院—三司会审、九卿会审、秋审、朝审(清)六部尚书、大理事卿、左部御史、画政司通政变、九卿加军机大臣、内阁大卫士等官近代法制演变线索:一、宪法:钦定宪法大纲,十九信条(1908君主立宪制,1911)—中华民国临时政府组织大纲(1911年12月总统制)、中华民国临时约法(1912年3月11日内阁制)—天坛宪草(1913中国宪法草案内阁制)、袁记约兵(1914中华民国约法总统制)、曹锟宪法(1923中华民国宪法内阁制)—中华民国广州政府时期约法(1931五院制建立)、五五宪草(中华民国宪法草案)1936年5月5日总统制确立—中华民国宪法(蒋记宪法)1947总统集权制二、刑法:大清现行刑律(1910体例变化,民刑分立,废除酷刑)、大清新刑律(1911总则分则体例,引进刑法内容原则,附《暂行章程》—中华民国暂行新刑律(1912继承、增加附《补充条例》—中华民国刑法(1928继承、增加刑事政策学派)三、民法:大清民律草案(1911年篇名、特点)—中华民国民法(1929年编名、特点)四、诉讼法:大清刑事民事诉讼法(草案)1906—大清刑事诉讼律草案(1910)、大清民事诉讼律草案(1910)—中华民国民事诉讼法(1931,1935年修订)、中华民国刑事诉讼法(1928,1945年修订)。

⾃考《中国法制史》重点笔记中国法制史2008年版⼀、中国法制史的研究对象中国法制史是⼀门专门研究中国历史上法律制度的产⽣、发展、演变及其规律的学科。

研究对象包括:各个时期⽐较重要的法律思想、⽴法和司法活动等在内的各种法律现象及其发展规律。

中国法制史是⼀门交叉学科。

法学与史学交叉在⼀起。

1999年出版的多卷本《中国法制通史》是对这⼀研究的阶段性总结,它标志着这⼀学科在中国已有了相当⼤的发展。

今天,把中国法制史作为学习对象有其重要的意义:⾸先:可了解中国法制发展的历史;其次:可为今天的法治建设提供借鉴;最后:还可在国际学术交流中发挥作⽤;⼆、中国法制史的学习⽅法唯物辩证法是基本的、主要的⽅法。

其次还有⼀些具体⽅法主要是:归纳、联系和⽐较等⽅法。

这些⽅法可以单独使⽤,也可以结合起来使⽤。

三、中国法制史的发展线索⼤体可分为古代和近现代两⼤部分中国法制史的古代部分,是中国传统法制部分,由奴⾪制法制和封建制法制两个部分组成。

从整个发展过程来看可分为五个阶段:第⼀阶段:初创阶段,从夏⾄西周。

第⼆阶段:确⽴阶段,从春秋⾄秦。

第三阶段:发展阶段,从汉⾄魏晋南北朝。

第四阶段:成熟阶段,隋唐两朝。

第五阶段:调整阶段,五代⾄清。

综观中国古代的法制,在以下四个⽅⾯⽐较突出:⾸先:法制的指导思想以儒家思想为主,强调德主刑辅。

其次:法典的结构是诸法合体,以刑为主。

再次:法律的内容是礼法结合,维护等级特权。

最后:在司法上,则是⾏政与司法合⼀,也⽆权威。

中国近现代法制也可分为两个部分:剥削阶级法制和⼈民民主法制1在剥削阶级法制中还可分三个阶段:第⼀阶段:初创阶段,鸦⽚战争到清末。

第⼆阶段:发展阶段,南京临时政府到北洋政府时期。

第三阶段:成熟阶段,南京国民政府时期。

综观中国近现代法制,在以下四个⽅⾯表现得⽐较明显:⾸先:法制的指导思想以西⽅的法制思想为主,主张⾃由、平等、民主,强调法律⾯前⼈⼈平等、维护⼈权、树⽴法制的权威等。

其次:法典的结构不再诸法合体,⽽是各法独⽴,都以宪法或部门法法典(除⾏政法以外)的形式出现。

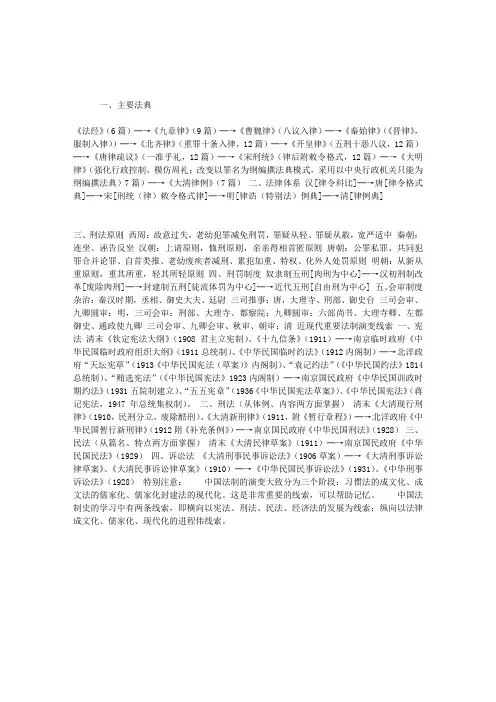

一、主要法典《法经》(6篇)─→《九章律》(9篇)─→《曹魏律》(八议入律)─→《秦始律》(《晋律》,服制入律))─→《北齐律》(重罪十条入律,12篇)─→《开皇律》(五刑十恶八议,12篇)─→《唐律疏议》(一准乎礼,12篇)─→《宋刑统》(律后附敕令格式,12篇)─→《大明律》(强化行政控制,模仿周礼;改变以罪名为纲编撰法典模式,采用以中央行政机关只能为纲编撰法典)7篇)─→《大清律例》(7篇)二、法律体系汉[律令科比]─→唐[律令格式典]─→宋[刑统(律)敕令格式律]─→明[律诰(特别法)例典]─→清[律例典]三、刑法原则西周:故意过失,老幼犯罪减免刑罚,罪疑从轻、罪疑从赦,宽严适中秦朝:连坐、诬告反坐汉朝:上请原则,恤刑原则,亲亲得相首匿原则唐朝:公罪私罪、共同犯罪合并论罪、自首类推、老幼废疾者减刑、累犯加重、特权、化外人处罚原则明朝:从新从重原则,重其所重,轻其所轻原则四、刑罚制度奴隶制五刑[肉刑为中心]─→汉初刑制改革[废除肉刑]─→封建制五刑[徒流体罚为中心]─→近代五刑[自由刑为中心] 五、会审制度杂治:秦汉时期,丞相、御史大夫、廷尉三司推事:唐,大理寺、刑部、御史台三司会审、九卿圆审:明,三司会审:刑部、大理寺、都察院;九卿圆审:六部尚书、大理寺卿、左都御史、通政使九卿三司会审、九卿会审、秋审、朝审:清近现代重要法制演变线索一、宪法清末《钦定宪法大纲》(1908君主立宪制)、《十九信条》(1911)─→南京临时政府《中华民国临时政府组织大纲》(1911总统制)、《中华民国临时约法》(1912内阁制)─→北洋政府“天坛宪草”(1913《中华民国宪法(草案)》内阁制)、“袁记约法”(《中华民国约法》1814总统制)、“贿选宪法”(《中华民国宪法》1923内阁制)─→南京国民政府《中华民国训政时期约法》(1931五院制建立)、“五五宪章”(1936《中华民国宪法草案》)、《中华民国宪法》(蒋记宪法,1947年总统集权制)。

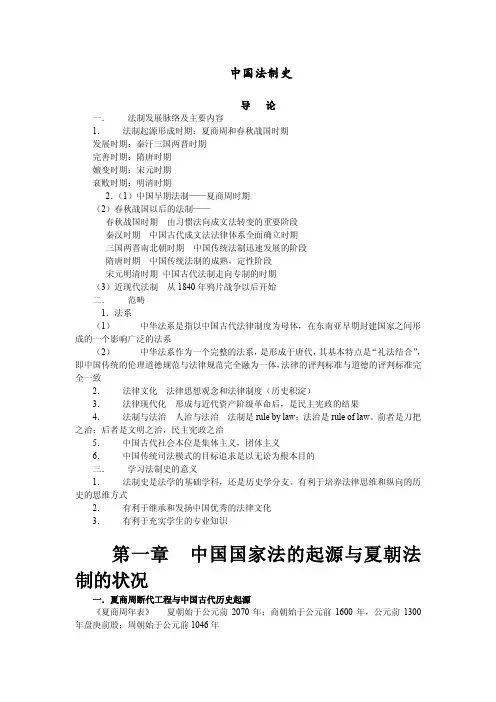

中国法制史导论一.法制发展脉络及主要内容1.法制起源形成时期:夏商周和春秋战国时期发展时期:秦汗三国两晋时期完善时期:隋唐时期嬗变时期:宋元时期衰败时期:明清时期2.(1)中国早期法制——夏商周时期(2)春秋战国以后的法制——春秋战国时期由习惯法向成文法转变的重要阶段秦汉时期中国古代成文法法律体系全面确立时期三国两晋南北朝时期中国传统法制迅速发展的阶段隋唐时期中国传统法制的成熟,定性阶段宋元明清时期中国古代法制走向专制的时期(3)近现代法制从1840年鸦片战争以后开始二.范畴1.法系(1)中华法系是指以中国古代法律制度为母体,在东南亚早期封建国家之间形成的一个影响广泛的法系(2)中华法系作为一个完整的法系,是形成于唐代,其基本特点是“礼法结合”,即中国传统的伦理道德规范与法律规范完全融为一体,法律的评判标准与道德的评判标准完全一致2.法律文化法律思想观念和法律制度(历史积淀)3.法律现代化形成与近代资产阶级革命后,是民主宪政的结果4.法制与法治人治与法治法制是rule by law;法治是rule of law。

前者是刀把之治;后者是文明之治,民主宪政之治5.中国古代社会本位是集体主义,团体主义6.中国传统司法模式的目标追求是以无讼为根本目的三.学习法制史的意义1.法制史是法学的基础学科,还是历史学分支。

有利于培养法律思维和纵向的历史的思维方式2.有利于继承和发扬中国优秀的法律文化3.有利于充实学生的专业知识第一章中国国家法的起源与夏朝法制的状况一.夏商周断代工程与中国古代历史起源《夏商周年表》夏朝始于公元前2070年;商朝始于公元前1600年,公元前1300年盘庚前殷;周朝始于公元前1046年二.夏朝国家形成的标志1.王位世袭制取代禅让制,公天下变成加天下2.按照地域划分居民,氏族部落开始解体芒芒禹迹,划为九州,经启九道铸九鼎,象九州夏贡金九牧,铸鼎象物——左传三.中国古代法律起源4.礼是习俗形成的规范形式礼,履也,所以事神致福也。

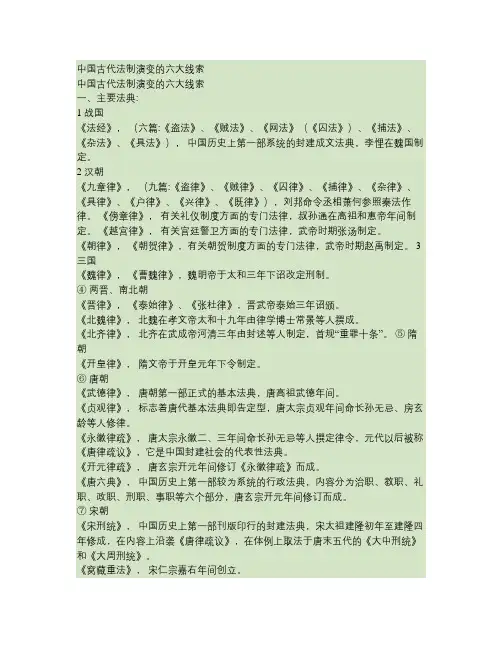

中国古代法制演变的六大线索中国古代法制演变的六大线索一、主要法典:1 战国《法经》,(六篇:《盗法》、《贼法》、《网法》(《囚法》)、《捕法》、《杂法》、《具法》),中国历史上第一部系统的封建成文法典,李悝在魏国制定。

2 汉朝《九章律》,(九篇:《盗律》、《贼律》、《囚律》、《捕律》、《杂律》、《具律》、《户律》、《兴律》、《既律》),刘邦命令丞相萧何参照秦法作律。

《傍章律》,有关礼仪制度方面的专门法律,叔孙通在高祖和惠帝年间制定。

《越宫律》,有关宫廷警卫方面的专门法律,武帝时期张汤制定。

《朝律》,《朝贺律》,有关朝贺制度方面的专门法律,武帝时期赵禹制定。

3 三国《魏律》,《曹魏律》,魏明帝于太和三年下诏改定刑制。

④两晋、南北朝《晋律》,《泰始律》、《张杜律》,晋武帝泰始三年诏颁。

《北魏律》,北魏在孝文帝太和十九年由律学博士常景等人撰成。

《北齐律》,北齐在武成帝河清三年由封述等人制定,首规“重罪十条”。

⑤隋朝《开皇律》,隋文帝于开皇元年下令制定。

⑥唐朝《武德律》,唐朝第一部正式的基本法典,唐高祖武德年间。

《贞观律》,标志着唐代基本法典即告定型,唐太宗贞观年间命长孙无忌、房玄龄等人修律。

《永徽律疏》,唐太宗永徽二、三年间命长孙无忌等人撰定律令,元代以后被称《唐律疏议》,它是中国封建社会的代表性法典。

《开元律疏》,唐玄宗开元年间修订《永徽律疏》而成。

《唐六典》,中国历史上第一部较为系统的行政法典,内容分为治职、教职、礼职、政职、刑职、事职等六个部分,唐玄宗开元年间修订而成。

⑦宋朝《宋刑统》,中国历史上第一部刊版印行的封建法典,宋太祖建隆初年至建隆四年修成,在内容上沿袭《唐律疏议》,在体例上取法于唐末五代的《大中刑统》和《大周刑统》。

《窝藏重法》,宋仁宗嘉右年间创立。

《盗贼重法》,宋神宗熙宁四年颁行。

⑧元朝《至元新格》,元朝第一部成文法典,元世祖于至元二十八年(公元1291年)令右丞相何荣祖等制定。

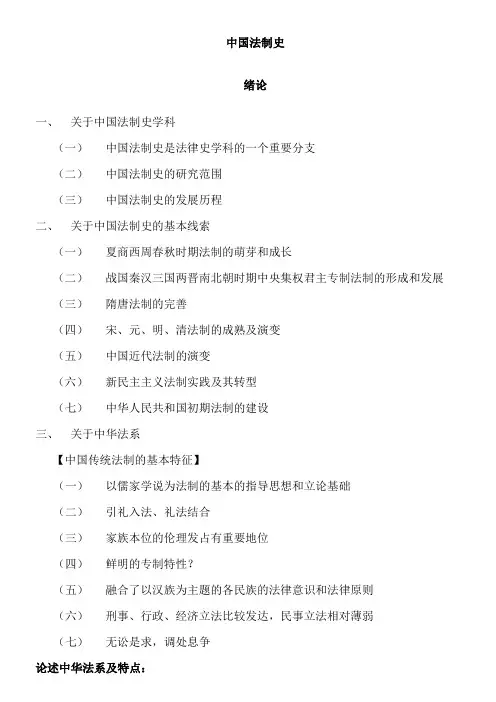

中国法制史绪论一、关于中国法制史学科(一)中国法制史是法律史学科的一个重要分支(二)中国法制史的研究范围(三)中国法制史的发展历程二、关于中国法制史的基本线索(一)夏商西周春秋时期法制的萌芽和成长(二)战国秦汉三国两晋南北朝时期中央集权君主专制法制的形成和发展(三)隋唐法制的完善(四)宋、元、明、清法制的成熟及演变(五)中国近代法制的演变(六)新民主主义法制实践及其转型(七)中华人民共和国初期法制的建设三、关于中华法系【中国传统法制的基本特征】(一)以儒家学说为法制的基本的指导思想和立论基础(二)引礼入法、礼法结合(三)家族本位的伦理发占有重要地位(四)鲜明的专制特性?(五)融合了以汉族为主题的各民族的法律意识和法律原则(六)刑事、行政、经济立法比较发达,民事立法相对薄弱(七)无讼是求,调处息争论述中华法系及特点:中华法系是指以中国古代法律制度为母体,在东南亚早期封建国家之间形成的一个影响广泛的法系。

中华法系的母法就是经千年积累而成的中国古代法律制度。

中华法系的子法系统,主要有封建时期的日本、朝鲜、越南等仿效中国古代法而建立起来的法律体系。

中国法系的特点表现在:从立法和法典结构上看,是“诸法合体,民刑不分”;从司法体制上看,是“行政兼理司法”。

但是,中华法系的基本特点应该是“礼法合一”。

礼法合一”是指在中华法系法律制度中,中国传统的论理道德规范与法律规范完全融为一体,法律的评判标准与道德的评判标准完全一致。

第一章夏商西周的法律制度司考考点:明德慎罚、出礼入刑、五刑、契约、婚姻继承、大司寇、五听、五过、三刺。

·神话传说时代——习惯法·夏商周——形成了礼刑结合的国家法体系·西周的法制思想已形成一个较为完备的体系,其内容趋于成熟,促进了礼刑结合的法律制度得到进一步发展,并建立起比较完善的司法制度。

第一节中国法律的起源一、原始人的法·法人类学的基本观点(一)法是社会生活需要的产物(二)无论原始社会还是文明社会都有其法律制度·中国原始人的法表现为礼与刑两个方面二、礼来源于原始人的祭祀三、刑始于兵,兵狱同制(一)刑起源于部落战争----刑始于兵,兵狱同制(二)战争产生了刑罚----奴隶制五刑的产生是战争的需要和结果;(三)一些罪名产生于战争----弗用命.不从誓言罪等;(四)刑官产生于战争----皋陶作士.第二节夏商西周的礼一、周公制礼★西周的重大立法活动.西周初期在周公的主持下,以周族原有的习惯法为基础,结合现实需要,对夏商的礼进行全面的整理增删,重新厘订了一套完备的典章制度和礼节仪式,史称周公制礼.二、周礼的分类(一)可分为“本”和“文”;“本”指精神原则;“文”指礼节仪式。

中法重点绪论(1)中国法制史发生和发展基本线索:中国法制的雏形,宗法制的法制,封建君主专制的法制,半殖民地半封建的法制,人民民主法制(革命根据地法制)。

(2)中国古代法制的基本特点(即中华法系的主要特征):①法律以君主意志为转移;②法律以礼教为指导原则和理论基础;③法律以刑法为主;④司法从属于行政。

第一章夏、高的法律制度(1)中国法的起源:中国法起源的特点,对中国法发展的影响。

(2)夏朝法制的简况:"奉天罚罪"的法律观,"禹刑"及"肉刑"。

(3)商朝的神权政治与法制:"率民以事神"的法制指导思想及其主要表现、特点。

(4)商朝法律的主要内容:"天命"、"祖命"与"王命","五刑",神明裁判。

第二章西周的法律制度(1)周初法制的指导思想:其产生的历史背景,其主要内容:"敬天保民","明德慎罚","亲亲"、"尊尊"。

(2)宗法制与西周法制:宗法制的概念,宗法制的基本原则,宗法制与西周法制的关系。

(3)西周的礼与刑:"周公制礼",礼的性质、主要内容及其作用,礼与刑的关系,"出礼入刑";西周刑法的主要原则,"九刑"。

(4)西周的所有权和契约关系:土地所有权及其演变,契约关系:"质剂"、"傅别"。

(5)西周的婚姻、家庭和继承:婚姻成立的要件,"六礼";解除婚姻的要件:"七出","七出"的限制:"三不去";嫡长子继承制。

(6)西周的诉讼和审判:"狱"、"讼"有别,"五听"。

法制史脉络与重点背诵版中国古代法制演变的六大线索一、主要法典:1 战国《法经》,(六篇:《盗法》、《贼法》、《网法》(《囚法》)、《捕法》、《杂法》、《具法》),中国历史上第一部系统的封建成文法典,李悝在魏国制定。

随着越来越多的人加入考研大军,研究生就业问题近年来也成为热点话题。

官方发布的研究生总体就业率高达95%以上,但有的专业首次就业率甚至低至5.56%。

究竟什么才是真实的情况,也许永远也无法知道,但多几个渠道了解信息,或许能在作决定时提供帮助。

七成高校研究生就业率超95%凯程考研以" 专业、负责、创新、分享"的办学理念,突出"高命中率、强时效性、全面一条龙服务"的特色,成为考研学子选择专业课辅导的首选。

10 年来已有千余位考生在凯程的帮助下顺利考取全国著名高校,引发业界强烈关注。

2 汉朝《九章律》,(九篇:《盗律》、《贼律》、《囚律》、《捕律》、《杂律》、《具律》、《户律》、《兴律》、《既律》),刘邦命令丞相萧何参照秦法作律。

《傍章律》,有关礼仪制度方面的专门法律,叔孙通在高祖和惠帝年间制定。

《越宫律》,有关宫廷警卫方面的专门法律,武帝时期张汤制定。

二、法律体系(形式)秦朝诏令:皇帝临时发布的命令,具有最高的法律效率。

律:是国家大法,秦朝法律的主体,带有普遍性、稳定性和刑事性的特点。

廷行事:是司法机关判案的成例(判例),可作为同类案件判决的依据。

法律答问:是国家对法律条文、术语、律义作出的具有法律效力的解释,因采用答问的形式,故称为“法律答问” ,类似于后世的“律疏” 。

式:是关于国家机关工作的程序、原则及有关公文程式的法律文件。

汉朝律: 汉代基本的法律形式,包括以刑事法律规范为主的具有普遍性和稳定性的成文法典。

令:皇帝所发布的诏令,内容广泛,法律效力最高。

科: 是律以外关于规定犯罪与刑罚的一种单行禁条,也称“事条”、“科条”。

比: 是指在律无正条规定时,比照最近的律令条文,或同类典型判例处断,又称“决事比”。

中国法制史时间线索公元前536年:郑国子产铸刑书公元前513年:晋国赵鞅铸刑鼎公元前501年:郑国邓析《竹刑》229年:魏明帝《曹魏律》267年:晋武帝《泰始律》495年:孝文帝《北魏律》564年:武成帝《北齐律》569年:北齐天统五年从法律上最终废止宫刑643年:唐太宗贞观十七年,中国历史上第一项外贸征税法令651年:《永徽律》721年:唐玄宗开元九年开始征取盐税756年:唐肃宗至德元年实行盐的专卖780年:唐德宗采纳宰相杨炎的建议,实行两税法963年:宋太祖建隆四年创立折杖法991年:宋太宗淳化二年创设审刑院1036年:辽兴宗重熙五年编成《新定条例》1071年:宋神宗熙宁四年颁行《重法地法》1080年:宋神宗元丰三年裁撤审刑院1100年:宋哲宗元符三年废除重法地制度1143年:金熙宗皇统三年制定金朝第一部成文法典《皇统制》1225年:成吉思汗下令编纂札撒和训令,史称《大札撒》或《札撒大全》1264年:元世祖至元元年颁行《新立条格》1271年:至元八年,禁行《泰和律》1291年:《至元新格》1314年:元英宗延佑元年恢复科举考试制度1323年:元英宗至治三年颁行《大元通制》1331年:元明宗至顺二年编成《经世大典》1346年:元顺帝至正六年颁布《至正条格》1372年:洪武五年始设申明亭于各州县乡间1380年:朱元璋洪武十三年废除丞相制度1381年:朱元璋洪武十四年将工部尚书薛祥杖杀于朝堂之上1382年:朱元璋洪武十五年从翰林院等机构中选调官员加殿阁大学士衔1398年:洪武三十一年颁行《教民榜文》1404年:明成祖永乐二年开始热审1481年:明宪宗成化十七年,大审成为定例1502年:明孝宗弘治十五年,《大明会典》成书1717年:康熙五十六年,再度严申海禁,一直延续到鸦片战争前1740年:乾隆五年,正式颁行《大清律例》1747年:乾隆十二年,对“房屋出典后的风险责任”作了详细规定1778年:乾隆四十三年,“独子兼祧”写入《大清律例》“立嫡子违法”门1814年:嘉庆十九年定例,“旗地旗房概不准民人典买”,违者治罪1843年:签订《中英五口通商章程》、《虎门条约》。

中国法制史发展线索1.中国法制史的古代部分,可以分为5个阶段:第一个阶段:创始阶段,从夏至西周,禹刑、汤刑、九刑先后诞生。

第二个阶段:确立阶段,从春秋至秦,第一步内容较为系统完整的封建成文法典《法经》面世,接着秦律也出现了,从此中国封建朝代大多把本朝代的主要法典称为律。

第三个阶段:发展阶段,从汉至魏晋南北朝。

礼法开始结合,许多反映礼的制度纷纷加入律,为中国法制的成熟创造了有利条件。

第四个阶段:成熟阶段,隋唐两朝,礼法结合完成,礼法达到了统一,中国现存第一部内容系统完备的法典唐律颁行。

第五个阶段:调整阶段,从五代至清,各朝统治者都以唐律为楷模,大量沿用唐律的内容,并根据本朝的实际情况作些调整。

2.中国古代的法制四个方面比较突出:①法制的指导思想以儒家思想为主,强调德主刑辅。

②法典的结构是诸法合体,以刑为主。

③法律的内容是礼法结合,维护等级特权。

④在司法上,则是行政与司法合一,司法不独立,也无权威。

中国古代法制的这些突出的发面到了清末法制改革以后,才渐渐丧失。

3.中国近现代法制也可分为两个部分:①剥削阶级法制部分第一个阶段:初创阶段,从鸦片战争爆发到清末。

中国开始大量引进西方的法制理念、原则和制度,并通过改革使它们在中国法制中扎下了根。

第二个阶段:发展阶段,从南京临时政府到北洋政府时间。

中国也颁行了类似西方的宪法、宪法性文件和法律,如《中华民国临时约法》、《中华民国宪法》、《暂行新刑律》等。

第三个阶段:成熟阶段,南京国民政府时间。

《六法全书》总结了六法的内容,不断印行,它的产生标志着中国的法制基本实现了西方法制的中国化和中国法制的现代化。

②人民民主法制部分4.中国近现代法制,在以下四个方面表现比较明显,而且均与古代法制的突出方面相反:①法制的指导思想以西方的法制思想为主,主张自由、平等、民主,强调法律面前人人平等、维护人权、树立法制的权威等。

②法典的结构不再诸法合体,而是各法独立,都以宪法或部门法法典(除行政法外)的形式出现。

一、概念中国法制史主要探究中国法律的起源及其历史沿革,以及其赖以存在的社会、经济、政治、文化等方面的历史背景,揭示当前法律的制约因素及路径依赖,为当下的法律提供权威的规则渊源。

二、价值⒈求真价值理性地研究法律在很大程度上就是理性地研究历史,因为没有历史,我们无以知晓规则的精确范围,因而历史必然成为法律研究的一部分。

⒉史鉴价值⒊精神价值三、基本线索(一)萌芽期:三代⒈早期法制发展的基本线索⑴夏代我国早期法制萌芽的时期,古代法律的主要形式礼和刑已经出现;⑵商朝法制有了较大的发展,刑事法律和司法诉讼制度初具规模;⑶西周立法指导思想从夏商的神权法观念进化到明德慎罚原则;周公制礼和吕侯制刑使礼、刑制度化。

⒉三代法制的主要特征⑴具有原始习惯法与国家制定法的双重性质,如礼制中的祭祀习惯,刑制中残酷的虐杀手段等,即原始习惯法的残余。

⑵具有宗族法与国家法的双重性质。

国家法和宗族法的结合体现了王权与族权的统一。

⑶深受神权法观念的影响,立法和司法以”天命观”为基础,宣称”王权神授”和”代天行罚”。

⑷法律不向社会公布,为贵族官僚所垄断。

保持法律的秘密状态,是为了达到“刑不可知,则威不可测”的目的,以便于“临事制刑”,实行专横统治。

(二)发展期(法家法):战国--秦【线索】战国时期,各国变法运动中进行的法制变革,是大动荡、大变革中的“立”的阶段;其代表作是魏国李悝的《法经》和秦国商鞅的秦律。

秦朝统一后,实现了法制的统一。

汉初立法承秦制。

【特点】反映出早期封建法制的不成熟性:⑴以法家思想为法制的指导思想:一断以法;强调重刑主义,以刑去刑;⑵法律形式多样,体系庞杂;⑶刑罚苛酷,种类繁多。

(三)定型期(儒家化):汉-唐【线索】1.汉:武帝时”罢黜百家,独尊儒术”,确立了儒家思想的正统地位。

礼法结合起步,开始了法律儒家化的进程(以经决狱;以经释律)。

2.三国两晋南北朝:礼法结合的发展,儒家思想对法制实际支配(以经立法)。

3.隋唐:封建法制的完备(礼法合一)。

法制史演变线索

——卞修全

排版整理:桥小喵

一、主要法典

《法经》(6篇)─→《九章律》(9篇)─→《曹魏律》(八议入律)─→《秦始律》(《晋律》,服制入律))─→《北齐律》(重罪十条入律,12篇)─→《开皇律》(五刑十恶八议,12篇)─→《唐律疏议》(一准乎礼,12篇)─→《宋刑统》(律后附敕令格式,12篇)─→《大明律》(强化行政控制,模仿周礼;改变以罪名为纲编撰法典模式,采用以中央行政机关只能为纲编撰法典)7篇)─→《大清律例》(7篇)

二、法律体系

汉[律令科比]─→唐[律令格式典]─→宋[刑统(律)敕令格式律]─→明[律诰(特别法)例典]─→清[律例典]

三、刑法原则

西周:故意过失,老幼犯罪减免刑罚,罪疑从轻、罪疑从赦,宽严适中

秦朝:连坐、诬告反坐

汉朝:上请原则,恤刑原则,亲亲得相首匿原则

唐朝:公罪私罪、共同犯罪合并论罪、自首类推、老幼废疾者减刑、累犯加重、特权、化外人处罚原则

明朝:从新从重原则,重其所重,轻其所轻原则

四、刑罚制度

奴隶制五刑[肉刑为中心]─→汉初刑制改革[废除肉刑]─→封建制五刑[徒流体罚为中心]─→近代五刑[自由刑为中心]

五、会审制度

杂治:秦汉时期,丞相、御史大夫、廷尉

三司推事:唐,大理寺、刑部、御史台

三司会审、九卿圆审:明,三司会审:刑部、大理寺、都察院;九卿圆审:六部尚书、大理寺卿、左都御史、通政使九卿

三司会审、九卿会审、秋审、朝审:

五、清近现代重要法制演变线索

1. 宪法

清末《钦定宪法大纲》(1908君主立宪制)、《十九信条》(1911)─→南京临时政府《中华民国临时政府组织大纲》(1911总统制)、《中华民国临时约法》(1912内阁制)─→北洋政府“天坛宪草”(1913《中华民国宪法(草案)》内阁制)、“袁记约法”(《中华民国约法》1814总统制)、“贿选宪法”(《中华民国宪法》1923内阁制)─→南京国民政府《中华民国训政时期约法》(1931五院制建立)、“五五宪章”(1936《中华民国宪法草案》)、《中华民国宪法》(蒋记宪法,1947年总统集权制)。

2.刑法(从体例、内容两方面掌握)

清末《大清现行刑律》(1910,民刑分立,废除酷刑)、《大清新刑律》(1911,附《暂行章程》)─→北洋政府《中华民国暂行新刑律》(1912附《补充条例》)─→南京国民政府《中华民国刑法》(1928)三、民法(从篇名、特点两方面掌握)清末《大清民律草案》(1911)─→南京国民政府《中华民国民法》(1929)四、诉讼法《大清刑事民事诉讼法》(1906草案)─→《大清刑事诉讼律草案》、《大清民事诉讼律草案》(1910)─→《中华民国民事诉讼法》(1931)、《中华刑事诉讼法》(1928)

特别注意:中国法制的演变大致分为三个阶段:习惯法的成文化、成文法的儒家化、儒家化封建法的现代化。

这是非常重要的线索,可以帮助记忆。

中国法制史的学习中有两条线索,即横向以宪法、刑法、民法、经济法的发展为线索;纵向以法律成文化、儒家化、现代化的进程伟线索。