清华经济学原理课件7市场效率

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:69

市场效率是指完全竞争状态下所达到的帕累托最优效率。

在现实经济活动中,完全竞争状态是不存在的,经济主体和市场运行机制受到资源配置方式、信息、制度、有限理性等多种因素的制约,帕累托最优效率的实现不具有现实性。

现实经济活动中对市场效率的改进,实现的是帕累托次优。

按照市场效率的不同影响因素,市场效率实际上是市场资源配置效率、市场信息效率、市场制度效率和市场行为效率的总和。

单一的资源配置方式、不完全信息、制度的限制、有限理性对市场效率都有弱化作用,存在帕累托改进。

因此,资源配置方式的调整、信息的显示和传递、激励机制的设计、制度的创新、有限理性的矫正都是帕累托改进的重要方式。

一、资源配置方式与市场资源配置效率资源配置的优化会提高市场效率,而资源配置的优化在于配置方式的综合运用。

资源配置的方式有两种:市场和计划。

市场通过价格机制优化资源配置,提高市场效率;计划通过对市场信息的获取,制定出各种措施调节资源配置,改进市场效率。

1.资源配置的自由主义原则是资源配置效率的基础。

以亚当·斯密(Adam Smith)为代表的古典经济学派主张建立自由放任的市场经济,强调价格机制——“看不见的手”——优化资源配置,提高市场效率。

斯密认为,每个“经济人”从利己的动机出发,在“看不见的手”的调节作用下,通过完全的市场竞争,使个人效益和社会效益达到最大化,从而实现一种向着有效率和均衡发展的自然趋势扩展。

边际学派以严密的数学推论论证了如何利用有限的资源带来更大效益的资源优化配置方式。

基数效用论认为这一资源优化配置方式应遵循等边原理。

序数效用论则运用无差异曲线工具,提出了在完全竞争市场条件下的“帕累托最优化”的效率标准。

马克思认为在以私有制为基础的商品经济中,价值规律具有优化资源在各部门分配的比例、推动科技进步、提高市场效率的功能。

因此,市场效率的提高是以完全竞争的市场结构和产权清晰为基础的,但完全竞争市场的假设在现实经济中是难以找到的,因而帕累托最优的市场效率必然受到弱化。

第七章消费者、生产者与市场效率在本章中你将——考察买者对一种物品的支付意愿与需求曲线之间的联系了解如何定义并衡量消费者剩余考察卖者生产一种物品的本钱与供应曲线之间的联系了解如何定义并衡量生产者剩余知道供应与需求均衡可以使市场总剩余最大当消费者为购置感恩节晚餐而到商店时,他们可能为火鸡的价格如此之高而感到失望。

同时,当农民把他们饲养的火鸡送到市场时,他们希望火鸡的价格能再高一些。

这些观点并不使人感到惊讶:买者总想少付些钱,而卖者总想多得些钱。

但是,从整个社会的角度看,存在一种火鸡的“正确价格〞吗?在以前各章中,我们说明了,在市场经济中供应与需求的力量如何决定了物品与劳务的价格和销售量。

但是,到现在为止,我们只是描述了市场配置稀缺资源的方式,而没有直接说明这些市场配置是不是令人满意的问题。

换句话说,我们的分析是实证的〔是什么〕,而不是标准的〔应该是什么〕。

我们知道,火鸡的价风格整是要保证火鸡的供应量等于火鸡的需求量。

但是,在这种均衡时,火鸡的生产量与消费量是太少、太多,还是正好呢?在本章中,我们要讨论福利经济学这个题目,即研究资源配置如何影响经济福利。

我们从考察买者和卖者从参与市场中得到的利益开始。

然后我们考虑社会如何可以使这种利益尽量到达最大。

这种分析得出了一个影响深远的结论:市场上供求均衡可以使买者和卖者得到的总收益最大化。

也许你还记得第一章经济学十大原理之一是,市场通常是组织经济活动的一种好方法。

福利经济学的研究更充分地解释了这个原理。

它还要答复火鸡的正确价格这个问题:在某种意义上说,使火鸡供求平衡的价格是最好的价格,因为它使火鸡消费者和火鸡生产者的总福利最大化。

消费者剩余我们从观察参与市场的买者得到的收益开始我们的福利经济学研究。

支付意愿设想你有一张崭新的猫王的首张专辑。

因为你不是一个猫王迷,你决定把该专辑卖出。

这样做的一种方法是举行拍卖。

四个猫王迷出现在你的拍卖会上:约翰、保罗、乔治和林格。

市场效率原理(微观部分)

市场效率是指市场资源的有效配置和最大化社会福利的能力。

在微观经济学中,市场效率原理是指自由市场的运作能够实现资源分配的最优化。

市场效率原理主要包括以下几个方面:

1. 充分竞争:市场效率要求市场具有充分竞争的特征,即有很多买家和卖家参与市场活动,没有任何一个买家或卖家能够对市场价格产生显著影响。

充分竞争能够确保价格的准确反映市场供求关系,从而实现资源的有效配置。

2. 不存在外部性:外部性是指市场交易对于不直接参与其中的第三方产生的影响。

市场效率要求市场交易不产生正面或负面的外部性。

如果存在外部性,市场价格无法准确反映社会成本和效益,从而导致资源配置的偏离。

3. 无信息不对称:信息不对称是指市场交易中一方拥有比另一方更多的信息的情况。

市场效率要求市场交易不存在信息不对称,

所有参与者都能够充分获取并理解市场信息。

如果存在信息不对称,市场价格无法准确反映商品的真实价值,从而影响资源的有效配置。

4. 不存在交易成本和摩擦:市场效率要求市场交易没有成本和

摩擦。

成本包括交易费用、搜索成本和信息获取成本等。

如果存在

交易成本和摩擦,将会降低市场的效率,使资源的有效配置受到影响。

通过遵循市场效率原理,市场可以实现资源的最优配置,提高

社会福利。

然而,实际市场中可能存在情况使得市场效率难以完全

实现,需要政府进行干预和监管,以纠正市场失灵现象,保护市场

参与者的权益并维护市场秩序。

《经济学原理》第七章消费者、生产者与市场效率在本章中你将——考察买者对一种物品的支付意愿与需求曲线之间的联系了解如何定义并衡量消费者剩余考察卖者生产一种物品的成本与供给曲线之间的联系了解如何定义并衡量生产者剩余明白供给与需求均衡能够使市场总剩余最大当消费者为购买感恩节晚餐而到商店时,他们可能为火鸡的价格如此之高而感到败兴。

同时,当农民把他们饲养的火鸡送到市场时,他们期望火鸡的价格能再高一些。

这些观点并不使人感到惊奇:买者总想少付些钞票,而卖者总想多得些钞票。

然而,从整个社会的角度看,存在一种火鸡的“正确价格”吗?在往常各章中,我们讲明了,在市场经济中供给与需求的力量如何决定了物品与劳务的价格和销售量。

然而,到现在为止,我们只是描述了市场配置稀缺资源的方式,而没有直截了当讲明这些市场配置是不是令人中意的咨询题。

换句话讲,我们的分析是实证的(是什么),而不是规范的(应该是什么)。

我们明白,火鸡的价格调整是要保证火鸡的供给量等于火鸡的需求量。

然而,在这种均衡时,火鸡的生产量与消费量是太少、太多,依旧正好呢?在本章中,我们要讨论福利经济学那个题目,即研究资源配置如何阻碍经济福利。

我们从考察买者和卖者从参与市场中得到的利益开始。

然后我们考虑社会如何能够使这种利益尽量达到最大。

这种分析得出了一个阻碍深远的结论:市场上供求均衡能够使买者和卖者得到的总收益最大化。

也许你还记得第一章经济学十大原理之一是,市场通常是组织经济活动的一种好方法。

福利经济学的研究更充分地讲明了那个原理。

它还要回答火鸡的正确价格那个咨询题:在某种意义上讲,使火鸡供求平稳的价格是最好的价格,因为它使火鸡消费者和火鸡生产者的总福利最大化。

消费者剩余我们从观看参与市场的买者得到的收益开始我们的福利经济学研究。

支付意愿设想你有一张崭新的猫王的首张专辑。

因为你不是一个猫王迷,你决定把该专辑卖出。

如此做的一种方法是举行拍卖。

四个猫王迷显现在你的拍卖会上:约翰、保罗、乔治和林格。

经济学原理七

在经济学中,有七个重要的原理,这些原理是经济学家们对经济现象和行为的分析和解释。

这七个原理包括稀缺性原理、机会成本原理、边际原理、供需原理、效益原理、激励原理和制度原理。

稀缺性原理是指资源有限而需求是无限的,因此我们需要面临选择和权衡。

机会成本原理指的是为了得到某个东西,我们必须放弃获取其他东西的机会成本。

边际原理是指人们在决策时会考虑边际收益和边际成本,只有当边际收益大于边际成本时才会做出决策。

供需原理是指市场价格和数量的调节机制,当供应增加或需求减少时,价格下降;当供应减少或需求增加时,价格上升。

效益原理是指人们的购买决策通常是基于边际效用,即满足需求或享受福利的程度。

激励原理是指人们会对激励作出反应,当激励改变时,人们的行为也会相应改变。

制度原理是指政府和非政府组织对经济活动的规则和制度设计,这些规则和制度的良好设计能够促进经济的有效运行。

每个原理都是经济学的基石,通过分析这些原理,我们可以更好地理解经济现象和行为,从而为制定经济政策和做出个人和企业决策提供指导。

第七讲消费者、生产者与市场效率本讲将消费者剩余和生产者剩余结合起来,说明竞争性市场在竞争性产品的资源配置上是有效率的。

本讲分为三个部分:消费者剩余、生产者剩余、市场效率。

本讲的分析建立在两个重要的假设之上:第一、市场是完全竞争性的,不存在使价格和数量背离供求均衡的市场势力;第二、不存在外部性,市场运行的结果只影响买方和卖方,因此,市场均衡即便从社会的角度的来看也是有效率的。

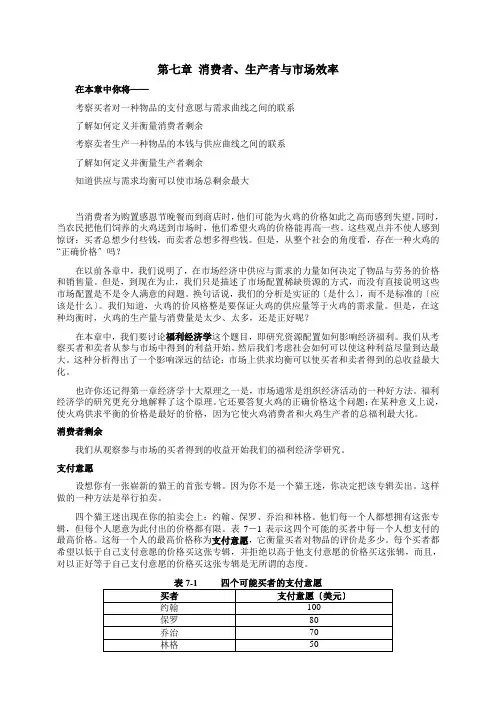

一、消费者剩余1.概念消费者剩余:买者对某一物品或者劳务的支付意愿减去其实际支付的量,也就是物品的市场价格。

消费者剩余衡量的是实际参与市场交易的消费者的利益。

正是由于消费者剩余的存在,自愿的市场交易才会增进消费者福利。

在这里,买者愿意为一种物品支付的最高量被称为支付意愿。

支付意愿衡量了买者对物品的评价。

案例:四个买者通过竞价竞争一张猫王专辑,通过竞价,买者分别表达了他们各自的支付意愿。

如表一所示。

消费者对商品竞价是从低价开始,出价最高的买者得到猫王专辑,假设张三竞价到比80元略微高一点,无人再加价,则张三得到专辑,但他对专辑的最高可接受的价格为100元,也就是其支付意愿是100元。

因此,与支付意愿相比,节约了大约20元。

经济学于是引入消费者剩余来衡量消费者因此得到的利益。

因此,消费者剩余=支付意愿-市场价格假设猫王专辑有两张,每个竞价者都只买一张、购买价格相同。

假设竞价在比70元略微高一点时结束,于是张三、李四分别购得一张,他们各自的消费者剩余大约为30元、10元,消费者总剩余为40元。

从上面的案例可以看出,对于消费者或者买者而言,其获得商品或者劳务服从价高者得的原则。

也就是说,市场机制会把商品或者劳务分配给队商品或者劳务评价最高的买者。

2.用需求曲线衡量消费者剩余由于需求曲线上每一个价格与需求量的对应关系都反映了特定消费者对物品的评价,因此,可以很方便地运用需求曲线说明消费者剩余。

继续用上面的例子,根据买者的支付意愿推导出一个需求表,如表二所示,并作出需求曲线(图一)。