_难经_与_黄帝内经_关系简考

- 格式:pdf

- 大小:122.93 KB

- 文档页数:3

百家园《内经》与《难经》有关时间治疗的区别1 完整性和系统性《内经》与《难经》相比,在论述时间治疗学上更系统完整。

《内经》论述天时对人体的影响可总结为生理病理因素两个方面。

如《灵枢·顺气一日分为四时》中说:“春生夏长,秋收冬藏,是气之常也,人亦应之。

”此系《内经》对正常生命活动与天时变化关系的概括。

以自然界季节周期言,《内经》认为,五脏随四季的转换而各有所主。

如肝主春,脉弦;心主夏,脉洪;脾主长夏,脉软;肺主秋,脉浮;肾主冬,脉沉。

以月周期言。

《素问·八正神明论》说:“月始生,则血气始精,卫气始行.月郭满,则血气实,肌肉坚;月郭空,则肌肉减,经络虚,卫气去,形独居。

”指出人体的生理变化与朔望月的变动周期有关。

以日周期言,《素问·生气通天论》说:“阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。

”而《难经》中则论述较少。

2 具体性与变通性《内经》注重变通性,《难经》注重具体性。

如《灵枢·本输》的“春取络脉诸荥大经分肉之间,甚者深取之,间者浅取之;夏取诸腧孙络肌肉皮肤之上;秋取诸合,余如春法。

冬取诸井诸腧之分,欲深而留之。

”是讲四时变化规律生长收藏,人的阴阳气血,随四时变化,而深浅出去。

《灵枢·四时气》中的“四时之气,各有所在,灸刺之道,得气穴为定。

故春取经、血脉、分肉之间,甚者深刺之,间者浅刺之。

夏取盛经孙络,取分间绝皮肤。

秋取经腧,邪在府,取之合。

冬取井荥,必深以留之。

”是讲四时之气,各有所在,从内而外。

四时出入有序,按四时出入的顺序,人气有其处所,病有其部位,五脏应五时之所宜。

《素问·水热穴论》也论述了四时不同刺法的机理,讲述的是针刺的变通。

而《难经》中则体现了具体性,讲述的是针刺的具体正确部位。

如《难经·七十四难》曰:“经言春刺井,夏刺荥,季夏刺腧,秋刺经,冬刺合者,何也?然:春刺井者,邪在肝;夏刺荥者,邪在心;季夏刺腧者,邪在脾;秋刺经者,邪在肺;冬刺合者,邪在肾。

问难《内经》的医学贡献:《黄帝八十一难经》《黄帝八十一难经》和《黄帝内经》同为中医学知识体系形成的标志,共同为中医理论体系的构建奠定了坚实的基础。

有一天,名医扁鹊路过虢国,见到皇宫周围的百姓都在进行祈福消灾的仪式,就问是谁病了。

宫中侍从说,太子死了已有半日了。

扁鹊问明了详细情况,认为太子患的只是一种突然昏倒不省人事的“尸厥”症,便请求允许自己进去看看,或许能将太子救过来。

侍从不信,扁鹊就说:“你要不相信,就进去看一看,现在太子的鼻翼肯定还在煽动,他的两大腿内侧至阴部还是温暖的。

”侍从检查一番,发现果真如此,十分惊奇地将情况禀告了虢国君王。

君王连忙出宫迎接扁鹊,请他为太子医治。

扁鹊仔细检查后,让弟子磨研针石,然后用针石刺太子头顶的百会穴,太子竟渐渐苏醒过来。

又让弟子煎汤药内灌,做了药力能入体五分的熨药,在太子两胁下热熨,太子竟然坐了起来,和常人无异。

继续调补阴阳,二十多天后,太子完全恢复了健康。

从此,天下人传言扁鹊能“起死回生”。

有人认为,汉代出现的《难经》就是根据这位能“起死回生”的扁鹊的医术整理而成的,因为书上题名为“秦越人(扁鹊)撰”。

《难经》,原名《黄帝八十一难经》,3卷。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》。

“难经”即问难《内经》的意思。

这本书的作者把自己认为的难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,对部分问题做出来发挥性阐解。

《难经》内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴、针刺等基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。

其中1~22难论脉;23~29难论络;30~47难论脏腑;48~61难论病;62~68难论俞穴;69~81难论针法。

书中对命门和三焦的学术见解以及所论七冲门(消化道的7个冲要部位)和八会(脏、腑、筋、髓、血、骨、脉、气等精气会合处)等名目,丰富和发展了中医学的理论体系。

这本书还明确提出了“伤寒有五”(包括中风、伤寒、湿温、热病、温病),并对五脏之积和泄痢等病多有阐发,为后世医家所重视。

《难经》与《难经》脉法的几个有关问题1、成书经过等问题《难经》不见于《汉书·艺文志》,最早见之于《隋书·经籍志》,但未署何人撰着,《旧唐书·经籍志》始题为秦越人所撰。

按唐t杨玄操《黄帝八十一难经注》自序日:“黄帝八十一难者,斯乃勃海秦越人所作也。

越人受桑君之秘术,遂洞明医道,至能彻视腑脏,刳肠剔心,以其与车辕日时扁鹊相类,乃号之为扁鹊。

”所以一般认为《难经》为秦越人所撰的说法实始于唐·杨玄操,但在唐·王焘着《外台秘要方》中载有《删繁方》“六极论”引了二十四难文,并且称之为扁鹊日,文字虽稍有出人,但可以肯定是出于《难经》的。

《删繁方》为谢士秦所撰,谢是隋前的人,可见南北朝时已有秦越人着的证据。

日本人丹渡元胤《医籍考》说:“余尝观宋版《史记·扁鹊传》僧幻云附标所引《难经》,似是玄操原本,载其卷首名衔日,卢国秦越人撰,吴太医令吕广注,前歙州歙县尉杨玄操演,据此吕广注本似署越人名,然则士泰所称,殆循其旧者欤?”可见在唐以前就可能有秦越人所着之说。

但是《难经》如出自扁鹊,那当然是先秦人的医学名着,为什么南北匕朝以后才着录?是刘歆、班固遗漏,还是出自其后?《难经》之名始见于仲景《伤寒杂病论》序,“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》……”《八十一难》当指此书。

《难经》的注家最早的是三国时吴太医令吕广,西晋时王叔和撰《脉经》引用了《难经》中有关脉学的绝大部分资料。

但值得注意的是,《脉经》引《难经》的各个部分没有提到引自《难经》。

《脉经》中投有《难经》这个书名,而在《脉经》弓l扁鹊时则直书扁鹊,不名为出自《难经》,根据以上情况,仲景所说,王叔和所引就是此书,因为《脉经》引《内经》亦有时不提书名。

《内经》着成当在汉代,根据《难经》中有多处引用《内经》,并做进一步的分析解释等等情况来看,《难经》的着成当在东汉时期,不会再早,但亦不会再晚。

至于出自秦越人扁鹊所着的问题是靠不住、亦是不太可能的。

山东中医药大学学报《难经》与《黄帝内经》关系简考[关键词]难经,黄帝内经,经文分析,关系考察【摘要】《难经》又名《八十一难》,系东汉时期作品,其成书较《黄帝内经》为晚。

《难经》中有32难引文称“《经》言”,其中有18处可以在现存《黄帝内经》中找到出处。

另外49难与《黄帝内经》有如下关系:①虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字;②与《素问》、《灵枢》同中有异者,或有补充者;③未言出处,但在《素问》、《灵枢》中能找到相应的论述;④一些常见的理论问题;⑤为《难经》对《内经》理论的发挥;⑥不见于今《素问》、《灵枢》,为《难经》独有的理论。

通过对这些经文与《黄帝内经》关系的探讨,大致可以认为,《难经》虽有部分内容为《素问》、《灵枢》所不载,但绝大部分内容还是对《素问》、《灵枢》经文的解释与发挥,因而《难经》是解经之作,即解《内经》的说法还是有一定根据的。

《难经》又名《八十一难》,旧题秦越人(即扁鹤)撰。

其成书较《黄帝内经》为晚,极可能为东汉中期之作品。

关于《难经》书名,清•徐灵胎《难经经释•自序》曰:“以《灵》、《素》之微言奥旨,引端未发者,设为问答之语。

俾畅厥义也”。

解释似较合理。

《难经》共有八十一难,也就是八十二个小节,每个小节均提出一个或几个问题加以阐述。

其中直接指明“《经》言”者共有35处,因二十二难两处“《经》言”为前后文重复,实际是34处“《经》言”。

34处“《经》言”中,有15处在今《素问》、《灵枢》中找不到相对应的原文,有15处可在《灵枢》中找到基本相对应的文字,有3处可在《素问》中找到基本对应的文字,有1处在《灵枢》、《素问》中均可找到对应文字。

这34处“《经》言”又有十三难、三十五难分别出现两处,故而《难经》中实际有32难涉及到“《经》言”者。

其余49难,本文分为六部分来探讨其与《内经》的关系。

1虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字二十三难曰:手足三阴三阳脉之度数,可晓以不?然:手三阳之脉,从手至头,长五尺,五六合三丈。

下载下来用word里面的查找ctrl+F《黄帝内经》概论(一)已完成1 《黄帝内经》这部书的书名最早载录在现存文献的()著作。

A、《史记》B、《脉经》C、《汉书艺文志》D、《七略》我的答案:B2 以下可以作为否定《黄帝内经》作者是黄帝的依据,除了()。

A、该书中的官名B、修辞用法C、书中使用的历法方式D、有真实的作者考证依据我的答案:C3 第一部冠以黄帝之名的医学著作是()。

A、《神农本草经》B、《黄帝内经》C、《伤寒杂病论》D、《八十一难经》我的答案:A4 最早记录《黄帝内经》的书籍是()。

A、《史记》B、《资治通鉴》C、《汉书·艺文志》D、《新唐书》我的答案:A5 比较贴和实际的中医四大经典著作,除《神农本草经》、《八十一难经》、《黄帝内经》以外,还有那本经典著作()。

A、《伤寒杂病论》B、《金匮要略》C、《温病》D、《脉经》我的答案:C6 标志中医理论体系确立和成熟的四部经典著作是()。

A、《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》、《八十一难经》B、《金匮要略》、《伤寒杂病论》、《黄帝内经》、《温病条辨》C、《黄帝内经》、《神农本草经》、《温病条辨》、《金匮要略》D、《难经》、《中藏经》、《伤寒杂病论》、《金匮要略》我的答案:D7 《黄帝内经》由《素问》和《灵枢》上下两部分组成,且两部分均分别有81篇。

我的答案:√8 《黄帝内经》是现存成书最早的医学典籍。

()我的答案:×9 中医的四部经典著作都是产生汉代以前。

()我的答案:√10 《黄帝内经》是黄帝写的。

()我的答案:×1()被任命整理《黄帝内经》等书籍。

A、刘向B、班固C、司马迁D、班超我的答案:A 2刘向编撰的《七略》中,医学书籍除《黄帝内经》、《黄帝外经》、《扁鹊内经》、《扁鹊外经》、《白氏内经》、《白氏外经》,还有()。

A、《旁篇》B、《神农本草经》C、《金匮》D、《玉机》我的答案:A3《黄帝内经》、《黄帝外经》一共()卷。

中医基础理论考试试题及答案1. 简答题(10分)试题:中医的四大经典著作分别是哪几部?答案:四大经典著作包括《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《金匮要略》。

2. 多选题(20分)试题:下列哪些方法属于中医诊断方法?A. 望诊B. 闻诊C. 触诊D. 问诊E. 切诊答案:A、B、C、D3. 判断题(15分)试题:中医的基本理论包括阴阳学说和五行学说。

答案:正确4. 名词解释(10分)试题:什么是气血不足?答案:气血不足是指人体机能活动所需的气体和养分不足,导致机体功能减退或疾病发生的状态。

5. 简答题(15分)试题:请解释中医的“辨证施治”原则。

答案:辨证施治是中医临床治疗的基本原则,即通过综合分析病人的病情、脉象、舌象等信息,确定病人所患的病证,并根据辨证结果选择相应的治疗方法来治疗疾病。

6. 名词解释(10分)试题:什么是中医的“寒邪”?答案:中医中的“寒邪”是指寒冷的外来病因,如寒冷天气、寒风等对人体机能活动产生不利影响的因素。

7. 简答题(20分)试题:请解释中医的“针灸”疗法。

答案:针灸是中医常用的治疗方法之一,通过将细针插入人体特定穴位,调节经络气血,达到治疗疾病的目的。

8. 综合题(20分)试题:请根据中医理论回答以下问题:为什么在中医治疗上,同样的疾病在不同的人身上可能采用不同的治疗方法?答案:根据中医理论,每个人的体质、机能和疾病表现可能是不同的,因此,针对不同的人,采用个体化的治疗方法才能达到最佳治疗效果。

通过以上考试试题及答案,我们可以了解到中医基础理论的一些核心内容。

要想深入研究中医,我们还需要进一步学习相关的经典著作和理论,掌握中医的诊断方法、治疗原则和常用疗法,不断提升自己的中医专业知识水平。

中医作为中国传统医学的重要组成部分,具有独特的治疗理念和方法,对于保健和治疗疾病有着重要的意义。

希望通过学习中医基础理论,我们能够更好地理解中医学说,提高自己的健康意识和医学素养。

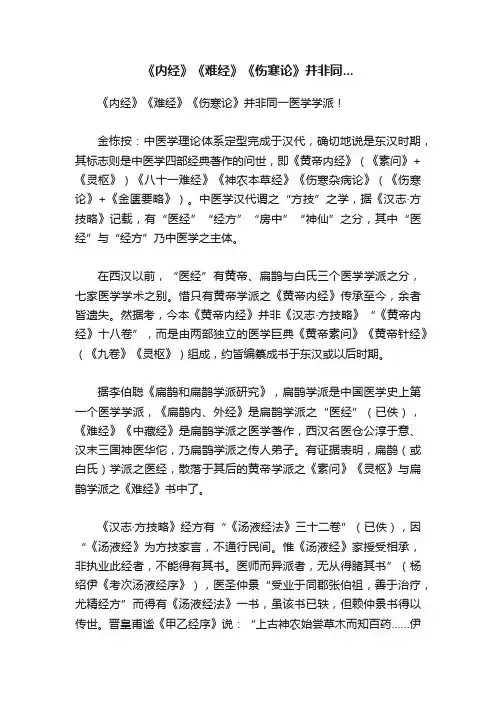

《内经》《难经》《伤寒论》并非同...《内经》《难经》《伤寒论》并非同一医学学派!金栋按:中医学理论体系定型完成于汉代,确切地说是东汉时期,其标志则是中医学四部经典著作的问世,即《黄帝内经》(《素问》+《灵枢》)《八十一难经》《神农本草经》《伤寒杂病论》(《伤寒论》+《金匮要略》)。

中医学汉代谓之“方技”之学,据《汉志·方技略》记载,有“医经”“经方”“房中”“神仙”之分,其中“医经”与“经方”乃中医学之主体。

在西汉以前,“医经”有黄帝、扁鹊与白氏三个医学学派之分,七家医学学术之别。

惜只有黄帝学派之《黄帝内经》传承至今,余者皆遗失。

然据考,今本《黄帝内经》并非《汉志·方技略》“《黄帝内经》十八卷”,而是由两部独立的医学巨典《黄帝素问》《黄帝针经》(《九卷》《灵枢》)组成,约皆编纂成书于东汉或以后时期。

据李伯聪《扁鹊和扁鹊学派研究》,扁鹊学派是中国医学史上第一个医学学派,《扁鹊内、外经》是扁鹊学派之“医经”(已佚),《难经》《中藏经》是扁鹊学派之医学著作,西汉名医仓公淳于意、汉末三国神医华佗,乃扁鹊学派之传人弟子。

有证据表明,扁鹊(或白氏)学派之医经,散落于其后的黄帝学派之《素问》《灵枢》与扁鹊学派之《难经》书中了。

《汉志·方技略》经方有“《汤液经法》三十二卷”(已佚),因“《汤液经》为方技家言,不通行民间。

惟《汤液经》家授受相承,非执业此经者,不能得有其书。

医师而异派者,无从得睹其书”(杨绍伊《考次汤液经序》),医圣仲景“受业于同郡张伯祖,善于治疗,尤精经方”而得有《汤液经法》一书,虽该书已轶,但赖仲景书得以传世。

晋皇甫谧《甲乙经序》说:“上古神农始尝草木而知百药……伊尹以元圣之才,撰用《神农本草》以为《汤液》……仲景论广伊尹《汤液》为十数卷,用之多验。

”卞嵩京《汤液经解·自序》说:“士安师事仲景,为汤液家嫡传,后改宗岐黄,致力针灸。

据士安《序》可知,伊尹之经,仲景论且为之传,是以知仲景之前,尚有《伊尹汤液经》。

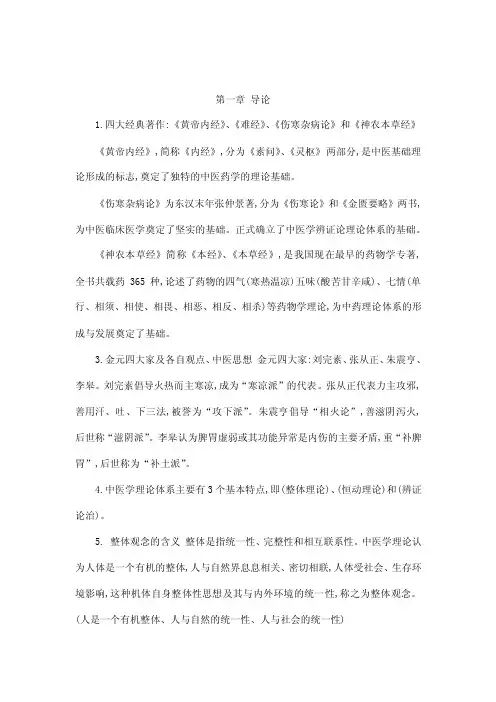

第一章导论1.四大经典著作:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》《黄帝内经》,简称《内经》,分为《素问》、《灵枢》两部分,是中医基础理论形成的标志,奠定了独特的中医药学的理论基础。

《伤寒杂病论》为东汉末年张仲景著,分为《伤寒论》和《金匮要略》两书,为中医临床医学奠定了坚实的基础。

正式确立了中医学辨证论理论体系的基础。

《神农本草经》简称《本经》、《本草经》,是我国现在最早的药物学专著,全书共载药365种,论述了药物的四气(寒热温凉)五味(酸苦甘辛咸)、七情(单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀)等药物学理论,为中药理论体系的形成与发展奠定了基础。

3.金元四大家及各自观点、中医思想金元四大家:刘完素、张从正、朱震亨、李皋。

刘完素倡导火热而主寒凉,成为“寒凉派”的代表。

张从正代表力主攻邪,善用汗、吐、下三法,被誉为“攻下派”。

朱震亨倡导“相火论”,善滋阴泻火,后世称“滋阴派”。

李皋认为脾胃虚弱或其功能异常是内伤的主要矛盾,重“补脾胃”,后世称为“补土派”。

4.中医学理论体系主要有3个基本特点,即(整体理论)、(恒动理论)和(辨证论治)。

5. 整体观念的含义整体是指统一性、完整性和相互联系性。

中医学理论认为人体是一个有机的整体,人与自然界息息相关、密切相联,人体受社会、生存环境影响,这种机体自身整体性思想及其与内外环境的统一性,称之为整体观念。

(人是一个有机整体、人与自然的统一性、人与社会的统一性)6. 恒动观念的含义恒动,就是不停顿的运动、变化和发展。

恒动观念是指运用、变化和发展的观点分析生命、健康和疾病等医学问题7. 辨证论治的含义辨证论治,包括辩证与论治两大方面,是中医诊断疾病,治疗疾病的基本原则和独特方法,也是中医学理论体系的基本特点之一。

8、辩证是将望闻问切等诊法所搜集来的资料、症状和体征在中医理论的指导下、通过比较分析和综合,辨清疾病的原因、性质、部位、发展阶段、正邪之间的关系,最后概括、判断为某种性质的证的过程。

黄帝内经考试题及答案一、选择题(每题1分,共10分)1. 《黄帝内经》是中医理论的奠基之作,其主要内容包括:A. 针灸学B. 药物学C. 基础理论D. 外科手术2. 《黄帝内经》分为两部分,分别是:A. 《素问》和《灵枢》B. 《伤寒杂病论》和《金匮要略》C. 《难经》和《温病条辨》D. 《神农本草经》和《黄帝八十一难经》3. 以下哪一项不是《黄帝内经》中所提到的“五行”?A. 金B. 木C. 水D. 火E. 土4. 《黄帝内经》中提出的“四气调神大论”是指:A. 调整四季的气候变化B. 调整四时的精神状态C. 调整四时的饮食结构D. 调整四时的生活习惯5. 《黄帝内经》中“阴阳五行”学说的核心思想是:A. 阴阳平衡B. 五行相生相克C. 阴阳转化D. 五行相乘6. 以下哪个脏腑在《黄帝内经》中被称为“后天之本”?A. 心B. 肝C. 脾D. 肺E. 肾7. 《黄帝内经》认为,人体健康的维持需要:A. 充足的睡眠B. 均衡的饮食C. 适当的运动D. 所有选项都是8. 《黄帝内经》中提到的“治未病”是指:A. 治疗已经发生的疾病B. 预防疾病C. 治疗疾病的方法D. 疾病发生的原因9. 《黄帝内经》中“精气神”三者之间的关系是:A. 精生神B. 气生精C. 神生精D. 精气神相互转化10. 以下哪一项不是《黄帝内经》中提到的“六淫”?A. 风B. 寒C. 湿D. 热E. 暑F. 火答案:1. C2. A3. D4. B5. A6. C7. D8. B9. D10. F二、填空题(每空1分,共10分)1. 《黄帝内经》认为,人体的正常生理活动和病理变化都与_________有关。

2. 五行相生相克的规律是:木生火,火生_________,金克木。

3. 《黄帝内经》中提到的“三焦”是指上焦、中焦和_________。

4. 根据《黄帝内经》的“四气调神大论”,春季应_________,以养肝脏。

5. 《黄帝内经》中提到的“五味”是指酸、苦、甘、辛和_________。

医古文考试题一、古代医学的起源与发展古代医学作为一个重要的学科,自古代文明开始形成时就有了它的存在。

它不仅包括古代医学知识和治疗方法,还涵盖了医学教育、医学机构等方面的内容。

在古代医学的发展过程中,多个文明古国都进行了很多有益的探索和研究。

以下就来看看古代医学的起源与发展。

1. 古埃及医学古埃及是世界上最早形成国家的地区之一,也是古代医学的发源地之一。

在古埃及,人们对疾病有了初步的认识,并且实施了一些治疗方法。

古埃及医学的特点是系统性强,医术高超。

古埃及人在健康和疾病的问题上,形成了一个较为完整的医学体系,并且对疾病的治疗也有了初步的认识。

2. 古印度医学古印度是医学史上的重要国家之一,古印度医学以《阿育吠陀》为代表,被誉为古代医学宝库。

古印度医学强调观察与治疗的经验总结,并倡导以天然草药为主的治疗方法。

其医学理论包括了解剖学、生理学、药物学等方面的内容,对古代医学有着重要的贡献。

3. 古中国医学古中国医学是古代医学史上最有特色和影响力的一支。

它起源于约5000年前的中国古代社会,经历了长期的演变和发展。

中国古代医学主要分为黄帝内经、难经、伤寒杂病论等多部医学著作。

古中国医学主要以中医为主,强调脏腑相承,讲究整体观念,重视中药治疗,形成了独特的医学体系。

二、古代医学的经典文献1. 《黄帝内经》《黄帝内经》是中国古代医学的重要代表著作之一,被誉为中医学的圣典。

该书是针对医学理论和治疗方法进行的全面系统总结。

它分为《素问》和《灵枢》两部分,内容涉及病因病机、诊断方法、治疗原则等方面。

《黄帝内经》被认为是中医学的基本理论和指导方针,对医学教育和临床实践有着重要影响。

2. 《难经》《难经》是中国古代医学的又一重要著作,由医圣张仲景所著,共包括100篇。

该书详细阐述了疾病的病名、病因、临床表现以及治疗方法等方面内容。

《难经》以其详实的资料和系统的分析方法,为古代医学的发展做出了巨大的贡献,成为后世医者学习和治疗的重要参考书。

国学中医考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 中医理论中,五脏指的是以下哪组器官?A. 心、肝、脾、肺、肾B. 肝、胆、胃、肠、肾C. 心、肺、胃、肠、膀胱D. 脑、心、肝、脾、肾答案:A2. 《黄帝内经》是中国古代医学的经典著作,它主要分为哪两部分?A. 《素问》和《灵枢》B. 《伤寒论》和《金匮要略》C. 《难经》和《神农本草经》D. 《温病条辨》和《医宗金鉴》答案:A3. 在中医理论中,“望闻问切”是诊断疾病的基本方法,其中“切”指的是什么?A. 观察病人面色B. 听诊病人的呼吸和心跳C. 询问病人的病史和症状D. 触摸病人的脉搏答案:D4. 中医认为,人体的哪个系统与情绪调节密切相关?A. 神经系统B. 循环系统C. 经络系统D. 消化系统答案:C5. 下列哪项不是中医的“四气”?A. 寒B. 凉C. 热D. 湿答案:D6. 中医中的“五行”理论是指哪五种元素?A. 金、木、水、火、土B. 心、肝、脾、肺、肾C. 酸、苦、甘、辛、咸D. 青、赤、黄、白、黑答案:A7. “治未病”是中医的一个重要理念,它主要强调的是什么?A. 疾病治疗B. 疾病预防C. 疾病诊断D. 疾病护理答案:B8. 中医药材中,“人参”具有以下哪种功效?A. 清热解毒B. 补气养阴C. 活血化瘀D. 利水渗湿答案:B9. 《神农本草经》是中国古代的药学经典,它将药材分为几个等级?A. 三个B. 四个C. 五个D. 六个答案:A10. 下列哪项不是中医的“八法”之一?A. 汗B. 和C. 下D. 补答案:B二、填空题(每题2分,共20分)11. 中医的“辨证施治”原则,是指根据病人的________和体质,选择相应的治疗方法。

答案:病情12. 在中医理论中,脾主________,肺主________。

答案:运化;呼吸13. 中医认为,肝开窍于________,肾开窍于________。

答案:目;耳14. “四君子汤”是中医常用的一种方剂,主要成分包括人参、白术、茯苓和________。

中医基础理论习题解绪论客观性试题一、选择题(一)单项选择题(在每小题的4个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其编号填入题干后面的括号内)1、确立中医学的独特理论体系,为中国医药发展奠定基础的著作是哪部?()①《黄帝内经》②《伤寒杂病论》③《神农本草经》④《难经》【题解】中医学理论体系形成的标志是《黄帝内经》一书的问世。

原因在于《黄帝内经》吸收了秦汉以前的天文、历法、气象、数学、生物、地理等多种学科的重要成果,在气一元论、阴阳、五行学说指导下,总结了春秋战国以前的医疗成就和治疗经验,确定了中医学的理论原则,系统地阐述了生理、病理、经络、解剖、诊断、治疗、预防等问题,建立了独特的理论体系,成为中医学发展的基础和理论源泉。

【答案】①2、标志中医辨证论治的理论体系确立,为临床中医学发展的奠基之作是哪部?()①《黄帝内经》②《难经》③《伤寒杂病论》④《金匮要略》【题解】《伤寒杂病论》在《内》、《难》等理论基础上,第一次成功地运用了辩证论治方法,成为中医认识疾病、治疗疾病的基本原则,是中医研究和处理疾病的一种独具特色的方法。

《金匮要略》是晋代王叔和将《伤寒杂病论》编纂整理,一分为二成《伤寒论》和《金匮要略》两部书,故《金匮要略》作为标准答案不全面。

【答案】③3、中医学的第一部病因病机证候学专书,是隋代巢元方等著的什么书?()①《神农本草经》②《脉经》③《诸病源候论》④《温病条辨》【题解】《诸病源候论》详尽地记述了各科疾病的病因与症状,是中国医学史上第一部病因病机证候学专书。

【答案】③(二)多项选择题(在每小题的5个备选答案中,选出2-5个正确的答案,并将每个正确答案的编号填入题干后面的括号内,正确答案没有选全或有选错的该题不得分)1、完整的中医学理论体系的确立标志是什么?()()()()()①《黄帝内经》②《难经》③《神农本草经》④《伤寒杂病论》⑤《黄帝内经素问》【题解】《黄帝内经》的成书,实际上标志着中医学基本理论的确立,它与张仲景的《伤寒杂病论》分别是中国医学基本理论和辩证论治的奠基之作,二者与《神农本草经》、《难经》一起,被历代医学家奉为“四部经典”,由此而确立了中国医学完整的理论体系。

中华医药十大奇书一、《黄帝内经》是我国最早阐述中医学的名著,医药学中的第一奇书。

至今仍是学习和研究中医学必读的最重要的经典文献。

《黄帝内经》,简称《内经》。

书的主体内容成于战国时期,最后完于西汉。

为南宋史嵩民所藏。

全书十八卷,分为《素问》《灵枢》两部分内容,各八十一篇。

本书的理论思想为中医学的发展奠定了思想根基,它的诞生标志着中医理论的初步形成。

二、《神农本草经》我国现存最早的中药学专著,标志着中国药学的诞生。

最后世奉为圭臬的经典奇书。

《神农本草经》,又名《本经》、《本草经》。

明代卢复辑。

神农是古代传说中的"三皇"之一,书名冠以神农是后人尊古之风的假托。

《神农本草经》对战国以来直到东汉时期的药学知识及用药经验进行了全面系统的总结。

是后世研究中药和方剂的最重要的经典文献之一。

三、《难经》可以与《黄帝内经》相提并论的奇书,有"内难"之称。

是中医学的经典文献之一。

《难经》,原名《黄帝八十一难经》,成书年代及作者都无定说。

今本《难经》及各种注释本一般题"秦越人撰"。

秦越人,号扁鹊,我国战国名医。

全书以阐明《内经》要旨为主,提出八十一个问题并加以解答。

《难经》问论深邃,述理精要,内容丰富并多有创树。

苏轼曾称颂此书"句句皆理,字字皆法"。

四、《伤寒论》是第一部论述全面、内容详备的外感热病中医专著。

张仲景也因为在医学上的杰出成就,被后世尊为"医圣"。

《伤寒论》,东汉张仲景撰。

书大约成于三世纪初。

是张仲景原著《伤寒杂病论》的组成部分。

书中主要讨论了伤寒六经病的辨证论治。

《伤寒论》作为我国第一部理法方药与较为完备的临床实践密切结合起来,对后世医家有很大启发作用。

五、《金匮要略》是我国现存最早的一部研究杂病的专著,是中国医学史上继《黄帝内经》之后又一发展高峰,堪称中华医学经典奇书。

《金匮要略》,简称《金匮》,东汉张仲景撰。

中医经典——《皇帝内经》和《难经》我国古代医学经典,一向有《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》之称。

《黄帝内经》、《难经》,阐发医理,为我国现存的两部权威理论医著;《伤寒杂病论》论述内伤外感各证的辨证施治及处方用药,肇启我国临床医学之端;《神农本草经》则载录药物性味功用,被后世奉为中药本草的祖书。

《黄帝内经》简称《内经》。

现一般认为,它不是一个时期、或某一个人的著作,而是从春秋、战国开始,一直到秦、汉几百年间,由许多医书汇集,不断增补而成,其大部分内容形成于战国。

至于托名“黄帝”所作,诚如《淮南子·修务训》所分析的,是由于“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农、黄帝而后能入说”的缘故。

当时托名“黄帝”的书有20多种,《内经》是其中之一。

《内经》集中反映了秦汉以前的医学成就,确立了我国医学独特的理论,为中医学的发展起了奠基和导向作用。

历代医家的著作,有不少取材或取法于《内经》,而历史上各种医学流派的形成和倔起,其学术理论也大都滥觞于《内经》。

所以《内经》是医学之宗,不但在历史上一直是中医教学的必读教材,就是现代的高等中医院校也仍将其作为一门必修的主课。

今天中医界遵奉的一套基础理论,主要也是从《内经》中提炼发展而成。

甚至当代医学科学的某些研究课题,如生命科学,气功原理,经络实质,医学心理学、气象学等,也或多或少地可从其博大精深的论述中获得新的发现或有益的启迪。

《内经》包括《素问》9卷和《灵枢》9卷,两部分各列专题81篇,内容非常广泛,逐步形成了中医独特的理论体系,并以此渗透、贯穿到中医领域的各个方面,用来解释人体生理、病理现象和指导疾病的预防、诊断、治疗等。

脏腑经络学说:《内经》在长期医疗实践、活体观察和古代解剖学知识的基础上,讨论了人体各脏腑、组织、器官的生理功能、病理变化及其通过经络沟通的相互联系、相互制约的关系。

论病学说:包括邪正理论、病因、病机、疾病传变和病症5个方面,这些内容占了《内经》大部分篇幅。

中医学经典——《难经》2013年11月16日东方早报作者:章原上海中医药大学中医药文化研究与传播中心中医学早期的医学典籍中,素有“四大经典”之称,包括《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》。

其中与《黄帝内经》关系最密切的是《黄帝八十一难经》(简称《难经》),该书主要针对《内经》中“理趣深远”的医学理论,以问答的方式将难点和疑点提出,然后逐一进行解释阐发。

由于全书共讨论了八十一个医学体系中的理论问题,故又称《八十一难》、《八十一问》等。

关于这本书的作者,迄今仍然是一团迷雾。

历史上曾有黄帝、秦越人(扁鹊)等说法,现在多认为是托名之作,但其中或保存有扁鹊医派的内容。

具体到成书年代,因为《难经》在东汉班固《汉书·艺文志》中尚无收录,而在汉末张仲景《伤寒杂病论》的序言中提到曾参考此书,三国时东吴的吕广已经为《难经》做过注,所以一般推测其成书时间应当是在东汉。

《难经》中虽然也涉及一些具体的病征,但所述以医理为主,具体内容包括:一至二十二难为脉学,二十三至二十九难为经络,三十至四十七难为脏腑,四十八至六十一难为疾病,六十二至六十八为腧穴,六十九至八十一难为针法。

虽然从内容而论,基本上没有脱出《内经》的范畴,但绝不能只将其视为《内经》一书的注解而已。

实际上《难经》对医理的阐发内容简扼,辨析精微,在医学理论的若干方面都富有创见。

其中最突出的贡献是在脉学领域,《难经》的阐述非常详细,专论脉学的内容加上其他兼论脉学的部分,大约占了全书的三分之一。

对于脉诊的基本知识、基本理论及正常反常脉象、病脉、各类脉象的鉴别等,都有精当的论述。

特别是提出了“独取寸口”的诊脉方法与理论,开创了寸口定位诊脉法的先河,是脉诊方法发展历史中一个极为重要的转折点。

那什么是“独取寸口”诊法呢?就是指中医师为患者切脉时,用手指按于患者手腕桡动脉寸口处,从脉象的变化中来了解体内病理信息的诊断方法。

这是中医四诊(望、闻、问、切)之一,是最具中医特色的诊病方法,也是四诊中唯一直接触到患者人体的诊法。

[收稿日期]2008-01-23《难经》与《黄帝内经》关系简考成建军(山东中医药大学,山东济南250355) [摘要]《难经》又名《八十一难》,系东汉时期作品,其成书较《黄帝内经》为晚。

《难经》中有32难引文称“《经》言”,其中有18处可以在现存《黄帝内经》中找到出处。

另外49难与《黄帝内经》有如下关系:①虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字;②与《素问》、《灵枢》同中有异者,或有补充者;③未言出处,但在《素问》、《灵枢》中能找到相应的论述;④一些常见的理论问题;⑤为《难经》对《内经》理论的发挥;⑥不见于今《素问》、《灵枢》,为《难经》独有的理论。

通过对这些经文与《黄帝内经》关系的探讨,大致可以认为,《难经》虽有部分内容为《素问》、《灵枢》所不载,但绝大部分内容还是对《素问》、《灵枢》经文的解释与发挥,因而《难经》是解经之作,即解《内经》的说法还是有一定根据的。

[关键词]难经;黄帝内经;经文分析;关系考察[中图分类号]R2-03 [文献标识码]A [文章编号]1007-659X(2008)03-0223-03 《难经》又名《八十一难》,旧题秦越人(即扁鹊)撰。

其成书较《黄帝内经》为晚,极可能为东汉中期之作品。

关于《难经》书名,清·徐灵胎《难经经释·自序》曰:“以《灵》、《素》之微言奥旨,引端未发者,设为问答之语。

俾畅厥义也”。

解释似较合理。

《难经》共有八十一难,也就是八十二个小节,每个小节均提出一个或几个问题加以阐述。

其中直接指明“《经》言”者共有35处,因二十二难两处“《经》言”为前后文重复,实际是34处“《经》言”。

34处“《经》言”中,有15处在今《素问》、《灵枢》中找不到相对应的原文,有15处可在《灵枢》中找到基本相对应的文字,有3处可在《素问》中找到基本对应的文字,有1处在《灵枢》、《素问》中均可找到对应文字。

这34处“《经》言”又有十三难、三十五难分别出现两处,故而《难经》中实际有32难涉及到“《经》言”者。

其余49难,本文分为六部分来探讨其与《内经》的关系。

1 虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字二十三难曰:手足三阴三阳脉之度数,可晓以不?然:手三阳之脉,从手至头,长五尺,五六合三丈。

手三阴之脉,从手至胸中,长三尺五寸,三六一丈八尺,五六三尺,合二丈一尺。

足三阳之脉,从足至头,长八尺,六八四丈八尺。

足三阴之脉,从足至胸,长六尺五寸,六六三丈六尺,五六三尺,合三丈九尺。

人两足脉,从足至目,长七尺五寸,二七一丈四尺,二五一尺,合一丈五尺。

督脉任脉,各长四尺五寸,二四八尺,二五一尺,合九尺。

凡脉长一十六丈二尺,此所为十二经脉长短之数也。

《灵枢·脉度第十七》曰:“手之六阳,从手至头,长五尺,五六三丈。

手之六阴,从手至胸中,三尺五寸,三六一丈八尺,五六三尺,合二丈一尺。

足三阳之脉,从足上至头,八尺,六八四丈八尺。

足之六阴,从足至胸,六尺五寸,六六三丈六尺,五六三尺,合三丈九尺。

脉从足至目,长七尺五寸,二七一丈四尺,二五一尺,合一丈五尺。

督脉任脉,各长四尺五寸,二四八尺,二五一尺,合九尺。

凡都合长一十六丈二尺,此气之大经隧也。

”此与《难经》只是个别文字的差异。

其他如二十四难与《灵枢·经脉》、十难与《灵枢·邪气藏府病形》、三十四难与《素问·金匮真言论》和《灵枢·九针论》、三十七难与《灵枢·脉度》、四十三难与《灵枢·平人绝谷》、四十七难与《灵枢·邪气藏府病形》、五十六难与《灵枢·邪气藏府病形》、五十八难与《灵枢·寒热》、六十难与《灵枢·厥病》均为部分或全部相对应。

223第32卷 第3期2008年5月 山东中医药大学学报JOU RN AL OF SH ANDON G U NIVERSITY OF TC M V ol.32,No.3M ay.2008DOI:10.16294/ ki.1007-659x.2008.03.0162 与《素问》、《灵枢》同中有异者,或有补充者如《素问·平人气象论篇》曰:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息,命曰平人……人一呼脉一动,一吸脉一动,曰少气。

人一呼脉三动,一吸脉三动而躁,尺热曰病温;尺不热脉滑曰病风;脉涩曰痹。

人一呼脉四动以上曰死,脉绝不至曰死,乍疏乍数曰死”。

十四难曰:脉来一呼再至,中及再至,不大不小曰平。

一呼三至,一吸三至,为适得病。

前大后小,即头痛、目眩;前小后大,即胸满、短气。

一呼四至,一吸四至,病欲甚。

脉洪大者,苦烦满;沉细者,腹中痛;滑者伤热;涩者中雾露。

一呼五至,一吸五至,其人当困。

沉细夜加;浮大昼加;不大不小,虽困可治,其有大小者为难治。

一呼六至,一吸六至,为死脉也。

沉细夜死;浮大昼死。

一呼一至,一吸一至,名曰损,人虽能行,犹当着床,所以然者,血气皆不足故也。

再呼一至,再吸一至,名曰无魂,无魂者当死也,人虽能行,名曰行尸。

二者相较,显然十四难更为具体一点。

又如四十二难除与《灵枢·肠胃》、《灵枢·平人绝谷》中肠胃长短、受水谷数相一致外,更添入肝、心、脾、肺、肾四藏的形状描述和轻重之数及胆、胃、小肠、大肠、膀胱的重量、长短、受水谷数。

再如三十一难对三焦的描述也与《灵枢·营卫生会》相一致。

3 未言出处,但在《素问》、《灵枢》中能找到相应的论述如三难“脉有太过,有不及,有阴阳相乘,有覆有溢,有关有格”,《素问·玉机真藏论》有详细的关于太过之脉、不及之脉的论述。

其他关格、覆溢(即真脏脉)在《素问》、《灵枢》中也多处有论述。

4 一些常见的理论问题如二难“脉有尺寸,何谓也”;四难“脉有阴阳”;五难“脉有轻重”;六难“脉有阴盛阳虚,阳盛阴虚”;八难“寸口脉平而死者,何谓也”;九难“何以别知藏府之病邪”;二十五难“有十二经,五藏六府十一耳,其一经者,何等经也”;二十六难“经有十二,络有十五,余三络者,是何等络也”;三十二难“五藏俱等,而心肺独在鬲上者,何也”;三十八难“藏唯有五,府独有六者,何也”;四十一难“肝独有两叶,以何应之”;五十二难“藏府发病,根本等不”;五十五难“病有积,有聚,何以别之”;五十六难“五藏之积,各有名乎?以何月何日得之”;五十七难“泄凡有几,皆有名不”;五十八难“伤寒有几,其脉有变不”;六十七难“五脏募皆在阴,而俞在阳者,何谓也”;七十难“春夏刺浅,秋冬刺深者,何谓也”;七十三难“诸井者,肌肉浅薄,气少,不足使也,刺之奈何”;七十六难“何谓补泄”;七十八难“针有补泻,何谓也”等,均属此类。

这些问题可能不只是《黄帝内经》的基本理论,可能也是当时《扁鹊内经》、《白氏内经》中的基本理论,概言之,即当时医学的基本理论。

5 为《难经》对《内经》理论的发挥一难曰:十二经皆有动脉,独取寸口,以决五藏六府死生吉凶之法,何谓也?然:寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也。

人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。

人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度周于身。

漏水下百刻。

荣卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也,故五十度复会于手太阴。

寸口者,五藏六府之所终始,故法取于寸口也。

此段话提出“十二经皆有动脉,独取寸口”的理论,是《难经》对《内经》的发挥,涉及到《灵枢·五十营》、《灵枢·营卫生会》两篇的内容。

《灵枢·五十营》曰:“人一呼,脉再动,气行三寸,一吸,脉亦再动,气行三寸,呼吸定息,气行六寸……一万三千五百息,气行五十营于身。

”《灵枢·营卫生会》曰:“上焦出于胃上口……常与营俱行于阳二十五度,行于阴亦二十五度一周也,故五十度而复大会于手太阴矣。

”又如,《难经》二十七难到二十九难提出奇经八脉的概念,对奇经八脉做了集中论述。

奇经八脉的内容见诸于《素问》、《灵枢》,这也是《难经》的发挥。

6 不见于《素问》、《灵枢》,为《难经》独有的理论如三十六难提出“命门学说”,认为“肾两者,非皆肾也。

其左者为肾,右者为命门。

命门者,诸神精之所舍,原气之所系,男子以藏精,女子以系胞,故知肾有一也”。

又如四十四难提出七冲门的概念,也为《内经》所不载。

总之,虽然《难经》有部分内容为《素问》、《灵枢》所不载,但绝大部分内容还是对《素问》、《灵枢》经文的解释与发挥,因而《难经》是解经之作,即解《内经》的说法还是有一定根据的。

《难经》中所说“《经》言”的《经》也应该是《黄帝内经》,有如下几点理由:其一,《难经》作于东汉中期,其时《黄帝内经》并未亡佚,《难经》中34处“《经》言”有19处可在今《素问》、2242008年5月 山东中医药大学学报 第32卷第3期《灵枢》中找到相对应的文字,并且《难经》的其他小节也有不少可在《素问》、《灵枢》找到相对应的文字。

其二,《难经》中论述的一些常见的医学理论也多数可在今《素问》、《灵枢》中找到相应的论述。

其三,《难经》中的“《经》言”之经当指的是同一本书,即《黄帝内经》。

《难经》另外引用了一本书中的内容即《十变》,分别在三十四难、六十三难、六十四难中均明确指出“《十变》言”、“《十变》又言”,这说明《难经》的作者对其所引用的文献出处还是比较注意交代明白的。

如果“《经》言”之《经》分别为《黄帝内经》、《扁鹊内经》、《白氏内经》三家的话,《难经》作者应该会分别说清楚的,而不会糊涂到三家之经均以“《经》言”二字代称了事。

其四,《黄帝内经》分成《素问》、《灵枢》两部分之后,《素问》、《灵枢》二书本身在历代的流传过程中即已有所亡佚,有所增删。

《难经》中15处“《经》言”在今《素问》、《灵枢》中找不到相对应的文字,则可能为《素问》、《灵枢》亡佚部分中的经文。

[收稿日期]2007-12-04对“以母为基,以父为木盾”释义的商榷边海云,陈利国(暨南大学医学院中医系,广东广州510632)[关键词]以母为基,以父为木盾;基;木盾;土地;种子;内经释义[中图分类号]R221.2 [文献标识码]A [文章编号]1007-659X (2008)03-0225-01 《灵枢·天年》言:“黄帝问于岐伯:愿闻人之始生,何气筑为基?何气立为木盾?何失而死,何得而生?岐伯曰:以母为基,以父为木盾;失神者死,得神者生也”。

虽历代对文中“基”和“木盾”的注释不一,但诸家却不约而同将之牵强附会地理解为人体胚胎的发生,是以母之阴血为基础,以父精所化阳气护卫为条件的,而很大程度上忽略了“阴阳交感的作用”,因为无阴则阳无所生,无阳则阴无所化,唯有父精母血相结合,才会产生新的生命。

如张介宾《类经·疾病类六十二》说:“夫禀赋为胎元之本,精气之受之父母也”。